宋代谪官的量化考察及成因探析

2017-12-25赵忠敏

赵忠敏

(广东技术师范学院 文学与传媒学院,广东 广州 510665)

宋代谪官的量化考察及成因探析

赵忠敏

(广东技术师范学院 文学与传媒学院,广东 广州 510665)

在宋代激烈的政治斗争中,士大夫普遍遭受着来自行政、刑事的双重处罚,并由此带来了深重的人生劫难。通过对相关数据的统计和比较可以看出,宋代谪官人数、贬谪频率都较唐五代时期有所发展;宋代谪官群体的演进呈现出时段上的集中性和数量上的大起大落;其中党争和权相政治是造成此种态势的重要原因。

宋代;贬谪;类型;数量;演进;成因

宋代是中国历史上著名的重文时代,就连宋人也时常发出“本朝文治之盛,前朝所不能及也”之类的感叹。①曹彦约:《经幄管见》卷3,《丛书集成续编》(第276册),台北:新文丰出版公司,1986年,第460页。科举人数的不断增多,文臣地位的提升,君臣共治天下理念的提出,无不昭示着这是一个士大夫备受宠遇和大有作为的时代。然而,恰恰在这重文的时代,却造成了士大夫刻骨铭心的人生磨难,他们一次次被远贬外放,其人数之众多丝毫不亚于前代。

一、宋代士人贬谪的主要类型

所谓贬谪,在宋代主要包括行政处罚与刑事处罚两种方式,其中既有对前代惩处方式的借鉴,又有本朝的创新之处。一般而言,行政处罚主要是针对官员的官秩禄位而施行的贬损裁抑,官员的政治身份和资历势必受到削夺,直至罢黜殆尽,身同平民。而刑事处罚则意味着当事人以罪犯的身份接受惩处,不但官职不保,个人自由也会受到剥夺。显然,刑事处罚比行政处罚要严厉得多。但在实际施行上,两类惩罚往往共同施行,从而使情形变得更为复杂。

就行政处罚而言,具体可以分为官、职、差遣的谪降。与此相关的是,宋代官制实行的是官、职、差遣分离的形式。其中“官”用来“寓禄秩,叙位著”,“职”用以“待文学之选”;“差遣”用以“治内外之事”②脱脱:《宋史》卷161《职官一》,北京:中华书局,1977年,第3768页。。简言之,“官”用以标明品秩、俸禄的高低,并不行使实际权力;“职”是用以宠遇“文学之士”的清望头衔;真正行使实权的只有“差遣”,故又称为职事官。由于三种头衔的存在,上述三种不同的贬谪名目才应运而生。具体来讲,施之于“官”者主要有削官(又称镌官、追官),免官、免所居官、除名等;施之于“职”者有落职(又称褫职、削职、夺职);施之于差遣者(职事官)则有勒停、放罢、充替、差替等。但在某些情形下,为了加重处罚,三类贬谪往往交叉进行,比如除名勒停,落职免官,削职放罢等。

就刑事处罚而言,宋人在扬弃前朝刑法的基础上,又增添了居住、安置、配吏、编管、羁管等类目。宋太祖鉴于五代刑法的严酷,首创“折杖法”,将传统笞、杖、徒、流、死五刑中的前四刑改用臀杖、脊杖的方式代替,其中流刑视情节轻重,折杖后再行年限不等的本地配役。这样,原本的五刑便只剩下杖、徒、死。加之实际执行中又存在所谓的“八议”,即在不犯死罪的前提下,允许官僚贵族以官位抵罪。于是,上述刑法真正施之于士大夫者便所剩无几,从而造成罪重罚轻的弊病。为了扭转这种失衡局面,宋政府才制定出上述居住、安置等五大类目,作为“五刑”的必要补充。这些类目大抵都以定点羁束、剥夺人身自由作为旨归。不过,由于所犯罪状有轻有重,受责者在贬地生存的状况也存在着天壤之别。对此,不妨从贬地远近、环境优劣、自由程度、生活待遇四个方面加以枚举(见表1):

表1 宋代刑法类目及程度一览表

从上述表格中不难看出,五类刑罚的严酷程度已经远远超过一般的降职免官。不过在实际执行时,它们又常常与官职的贬降关联密切。例如被编管、羁管、刺配者,一定会遭到除名、勒停,以便使之无官无爵;再如被安置、居住者,即使保留了一定职务,也多是宫观、别驾、司马等没有实权的散官。更有甚者,在残酷的现实面前,这些制度性规定又常常受到人为的践踏,进而导致责罚的加重。且不说受到编管、刺配的官员已是形同囚徒、任人欺凌;即使居住、安置等保留着卑微禄秩的士人,也常常受到社会的歧视乃至地方官吏的刁难。这一点在北宋后期的党争中多有体现,据刘克庄记载:

党祸人所共畏,贤者避之,小人或反以为奇货。潭帅温益迫道乡夜绝大江,宜守囚山谷于谯楼,遂死楼上,台守胁了翁,广漕怖元城,雷守罪以屋僦子由之人。②刘克庄《跋苏文忠公帖》,曾枣庄等:《全宋文》卷7579(第329册),上海:上海辞书出版社; 合肥:安徽教育出版社,2006年,第316页。

“道乡”、“山谷”、“了翁”、“元城”、“子由”分别指邹浩、黄庭坚、陈瓘、刘安世、苏辙五人。邹浩南迁时夜泊潭州村寺中,守臣温益故意派兵将他驱离出境;黄庭坚被贬宜州时,州守故意强迫他住在不蔽风雨的戍楼上;陈瓘、刘安世贬至台州、梅州之后,地方守臣曾胁迫其自杀;雷州太守借民房给苏辙,遭到大臣董必的检举。上述五位谪官的不幸遭遇,都充分体现出炎凉的世态以及他们自身处境的艰危。因此,行政、刑事处罚的并用,往往意味着严厉责罚的到来,它将直接导致士人肉体和精神上的摧残与折磨。

二、宋代各朝谪官数量统计

关于宋代谪官的具体人数,由于史料的浩繁以及记事的层见错出,已经无法作出精确的统计。不过,从现存的文献记载中,仍然可以勾画出宋代士人贬谪的宏观概貌。

金强在其《岭南谪宦研究》一书中,统计出宋代贬往岭南的官员共493人,另有追贬者8人①金强:《宋代岭南谪宦》附录《宋代岭南谪宦表》,广州:广东人民出版社,2009年,第349-428页。。这表明宋代贬往岭南的官员数量仍然保持着增长态势。不过,由于贬谪情形的复杂多样,上述统计仍然存在遗漏。例如,高宗朝刑部侍郎、词人刘一止之侄刘岑,曾在绍兴十二年(1142)被谪单州团练副使、全州安置,在全州五年后移建昌军居住,直到绍兴二十五年(1155)才复官奉祠②周应合:《景定建康志》卷49,《中国方志丛书》(第416册),台北:成文出版社,1983年,第1523页。;高宗朝官员黄公度因与赵鼎交往而受牵连,“(秦)桧益怒,以恶地处之,通判肇庆府事,摄守南恩”,秦桧死后方还朝③吴之振:《宋诗钞》卷88,北京:中华书局,1986年,第2497页。;宁宗开禧元年(1205)二月,提刑官翁点因论事忤韩侂胄,获贬新州安置,并死贬地④佚名:《续编两朝纲目备要》卷8“开禧元年二月”条,北京:中华书局,1995年,第147页。;理宗朝刘子澄因唐州兵败谪居封州十二年,淳祐六年(1246)春始北归⑤周密:《浩然斋雅谈》卷中,《宋人诗话外编》(下册),北京:国际文化出版公司,1996年,第1510页。;南宋王质有诗赠吴兴词人沈蔚,云:“两星荧煌耀南海,化州老沈儋州苏。”(《赠沈文伯》)⑥王质:《雪山集》卷12,《丛书集成初编》(第1990册),北京:中华书局,1985年,第146页。可知沈蔚曾遭贬至化州。此五例即不在上述493人之列。此外,若是再考虑到同一官员多次遭贬的情形,以“人次”来计算的话,则宋代谪官的数量将更为可观。据笔者统计,宋代有姓名及贬地可查的贬谪大约3979人次。⑦据《宋史》、《宋史全文》、《续资治通鉴长编》、《建炎以来系年要录》、《三朝北盟会编》的载录情况。当然,由于史传方志多选取影响较大的事件加以著录,这就决定了上述数据只能是一个保守的统计。相比之下,一般性的贬谪事件则多失载于典籍或语焉不详。比如,北宋徽宗时期,因为蔡京专权而受到迫害的官员“或黥配远方,或除名编置,或不许齿仕籍,以言得罪者万人矣”⑧佚名:《宋史全文》卷14,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2004年,第794页。;徽宗政和五年(1115),因册立皇太子,一次赦免的谪籍官员便有一千五百人之多⑨毕沅:《续资治通鉴》卷92“政和五年三月”条,北京:中华书局,1957年,第2367页。。此类贬谪事件虽然规模较大,但相关叙述十分简略,已经无从得知具体姓名和事迹。

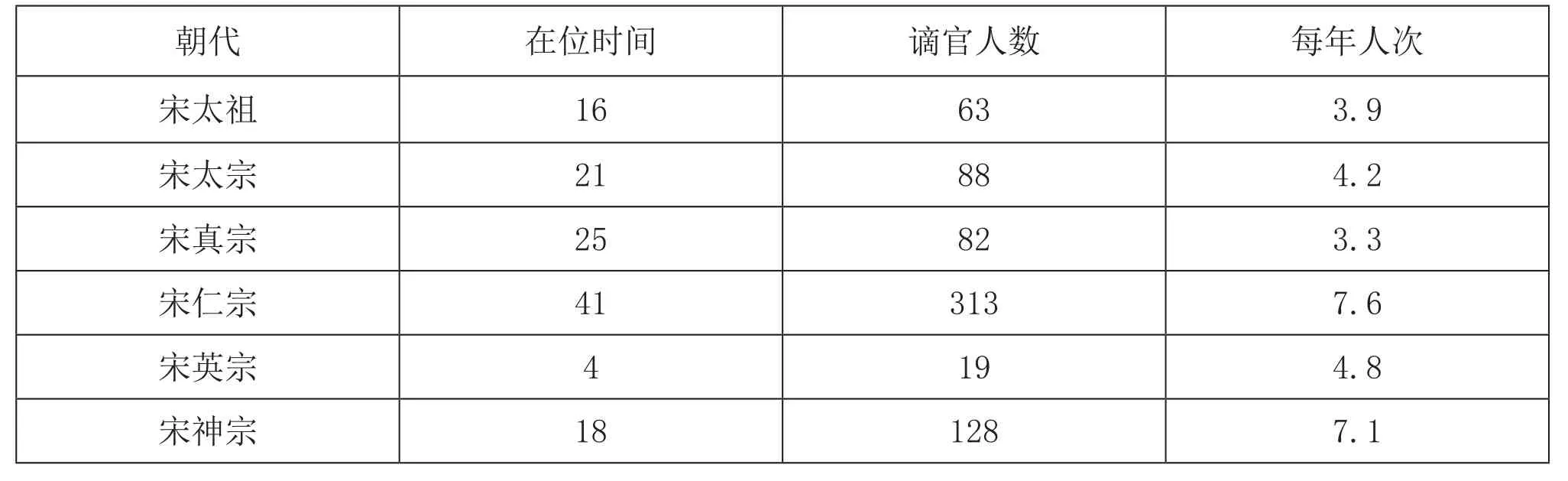

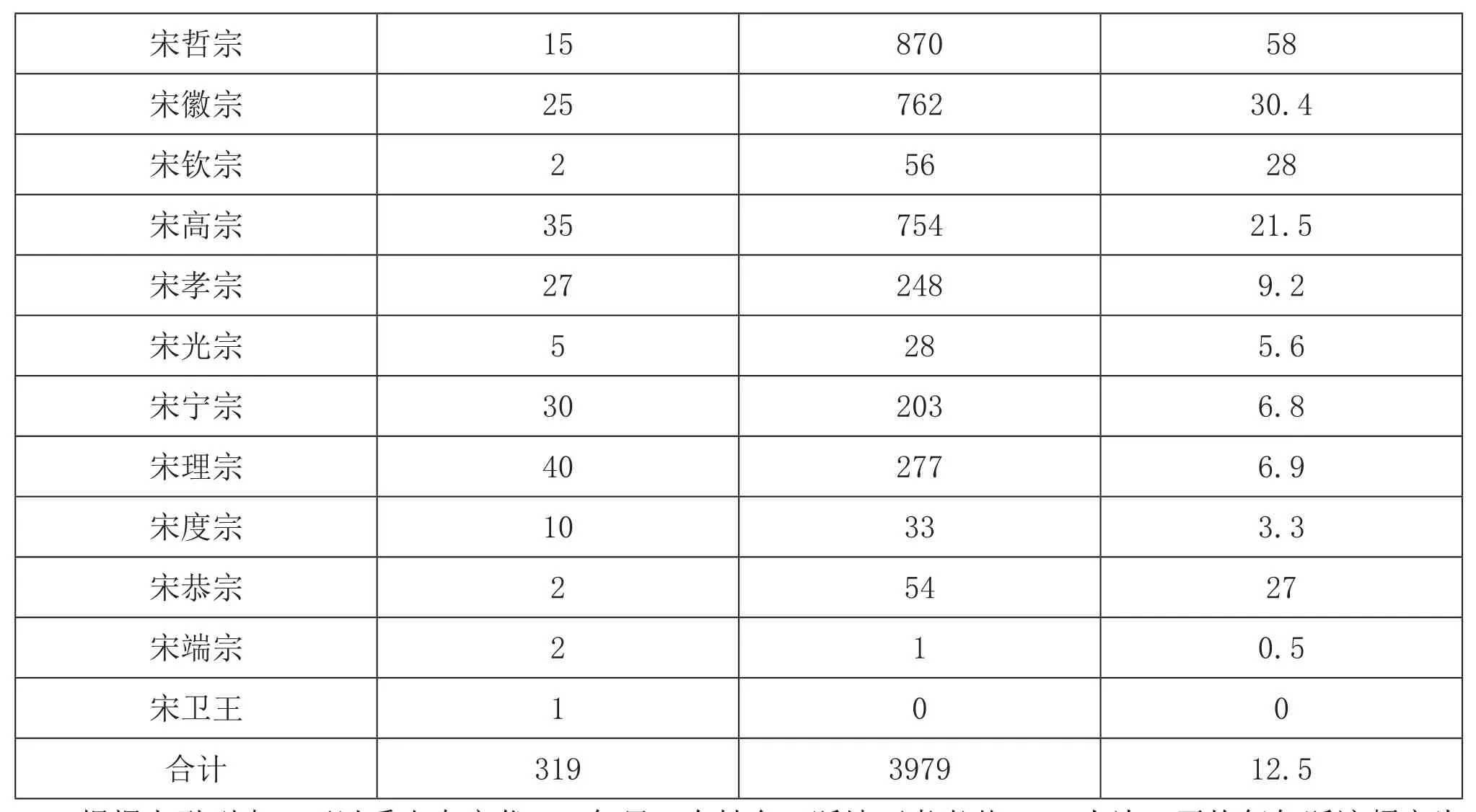

相比之下,宋代谪官中具有作家身份者,其数量则不难统计。以《中国文学家大辞典》收录的2500余名作家为例,其中有贬谪经历者共计776人,约占作家总数的三分之一。而在这776位作家身上,贬谪事件总共发生约1651次,即平均每人遭贬约2.13次。为了更直观地考察宋代三百一十九年间发生的3979次贬谪事件,兹以朝代为序枚举如下:

表2 宋代各朝谪官人数及贬谪频率统计表

宋哲宗 15 870 58宋徽宗 25 762 30.4宋钦宗 2 56 28宋高宗 35 754 21.5宋孝宗 27 248 9.2宋光宗 5 28 5.6宋宁宗 30 203 6.8宋理宗 40 277 6.9宋度宗 10 33 3.3宋恭宗 2 54 27宋端宗 2 1 0.5宋卫王 1 0 0合计 319 3979 12.5

根据上引列表,可以看出在宋代319年里,有姓名、贬地可考者共3979人次,平均每年贬谪频率为12.5人次,这一数据较唐五代时期有所增长。尚永亮先生曾对唐五代有姓名可考并有贬地记载的谪官进行统计,共计2828人次,每年约有谪官8.27人次(唐五代共342年)①尚永亮:《唐五代逐臣与贬谪文学研究》,武汉:武汉大学出版社,2007年,第49页。。若就宋代不同阶段的贬谪情形而论,宋代诸帝统治期内,高于平均值12.5人次的有哲宗、徽宗、钦宗、高宗、恭帝朝;而钦宗、恭帝两朝处于国势动荡阶段,谪官总数也只有五十多人次,因此不予重点考察。值得注意的是,哲宗、徽宗、高宗三朝的年均谪官人数远远高于平均值,且谪官人数总和为2386人次,占整个宋代谪官人数总和(3979人次)近六成,可见其地位之重要。

综观宋代谪官人数的演变轨迹,总体呈现出两端低、中间高的马鞍状。居于“马鞍”隆起部分的是北宋后期的哲宗、徽宗朝,以及南宋前期的高宗朝。此三朝兼具了贬谪频率高、谪官人数多两大特点,若以靖康亡国为界,将北宋哲宗、徽宗两朝谪官合而观之,则上述三朝在宋代谪官史上已形成两峰并峙的局面。以此为界,我们可将宋代贬谪的演变大致划分为四个阶段:从宋初立国到北宋神宗朝,为贬谪的始动和促进阶段;哲宗至徽宗朝,为贬谪的恶性发展阶段;南宋高宗朝,为贬谪的继续恶化阶段;孝宗朝至宋末,为贬谪的延续和衰减阶段。这一动态的演变过程,始终与当时政治氛围有着紧密的关联。

三、宋代贬谪事件的演进及成因

鉴于五季强藩之祸,宋初立国开始采取优遇文臣的政策。自宋太祖提出“宰相须用读书人”②李焘:《续资治通鉴长编》卷7“乾德四年五月”条,北京:中华书局,1979年,第171页。,就已奠定了以儒立国的基调。其后诸帝代代相承,历经百年涵养,时至仁宗时期,政风日趋宽厚。当然,在这百年间的历程中,政坛也并非风平浪静。由于皇室矛盾、大臣争权等问题的激化,个别严厉的贬谪事件也偶有发生。宋太宗朝宰相卢多逊因与赵普争权,被诬以“谋逆”重罪流放崖州,真宗朝知制诰胡旦因谋立楚王元佐而为真宗所嫉,流放浔州;真宗后期,宰相寇准与丁谓争权,两人先后被贬往雷州、崖州。

上述诸人流贬岭南的经历在宋初官员流贬史上写下了沉重一笔,但也仅此寥寥数例。更多情形下,君主对士大夫的惩罚普遍采取一种较为宽容的手段。即如文学史上熟知的王禹偁谪居滁州、黄州,欧阳修出守夷陵、滁州,范仲淹贬谪睦州、饶州等,均出现在这一时期,也颇能代表当时官员贬谪的概貌。其贬谪生涯虽几经辗转,然终究未被流放岭海,并随着磨勘考核而获叙复,与此相应的是统治者不欲深责、聊示薄惩的态度。仁宗皇祐三年(1051),台谏官唐介因论奏大臣触怒仁宗,被贬往必死之地春州。但为了保全大臣性命,仁宗不仅将其贬地改往稍善之地英州,而且遣使者护送。其后又三改诏命追还中使,以免大臣死于途中,“使朝廷负谤于天下”,又在两年内将其官复原职。仁宗在处置谪臣中的审慎态度也是宋初君主一以贯之的。

神宗朝随着变法运动的展开,形成了以王安石为首的新党和以司马光为代表的旧党相互交争、彼此难容的局面。新党在神宗支持下,通过控制台谏排击异己,使旧党成员受到不同程度的谪降,也使谪官人数有所增加。从根本上说,神宗朝贬谪事件的性质,仍是围绕执政权力的重新分配而展开。所谓“熙宁之争新法犹出于公”①吕中:《宋大事记讲义》卷20,《景印文渊阁四库全书》(第686册),台北:商务印书馆,1986年,第381页。,新党的政治动机只是将反对变法的旧党成员排斥出权力中心,进而保证新法的顺利实施,却并未打算对旧党成员进行彻底的清除和围剿。双方虽然各执己见,但前提都是对儒家理想的坚定信仰,争执的焦点也都关乎国运兴衰的大政而非私人恩怨。双方在朝堂之上口诛笔伐、互相攻讦,而在私人交往中仍能以礼相待。司马光曾坦言“光与介甫趣向虽殊,大归则同”(《与王介甫书》)②曾枣庄等:《全宋文》卷1211(第56册),上海:上海辞书出版社,合肥:安徽教育出版社,2006年,第23页。,并在王安石死后肯定其人品才学“过人处甚多”(《与吕晦叔简》)③曾枣庄等:《全宋文》卷1215(第56册),上海:上海辞书出版社,合肥:安徽教育出版社,2006年,第76页。。苏轼与王安石的金陵之会,更成为千古传颂的佳话。这些事例成为当时士大夫胸怀磊落、公私分明的真实写照。在这种一心为公的氛围下,谪官被剥夺的只是行政职权而不是身家性命,更绝少濒于死境者。此为宋代谪官演进历程之始动和促进阶段。

然而,随着“元祐更化”的到来,新旧两党一方面因变法而显露出的政见、学术、道德等方面的冲突更加激化,另一方面因“元祐之自为党皆出于私”④吕中:《宋大事记讲义》卷20,《景印文渊阁四库全书》(第686册),台北:商务印书馆,1986年,第381页。,存有私心己欲导致旧党内部分化为洛、蜀、朔三派,对新党的斗争也演化为意气化的倾轧。因此,元祐谪官除了旧党内部斗争的失利者,更主要的仍是失势的新党成员。在这一阶段,作为对政敌的惩罚方式,贬谪开始摈弃宽容的外衣,蜕化为致人于死地的杀人利器。其中,“车盖亭诗案”可视为一个重要的转折点。

“车盖亭诗案”源于蔡确在安陆所作绝句《夏日游车盖亭》十首,其实质则是宣仁太后与旧党大臣为了维护各自既得利益,采取非理性手段置对手于死地的行为。在这次严厉的贬谪事件中,旧党过激的处置方式负有不可推卸的责任。首先,在明知诗案纯属欲加之罪的情况下,高太后及元祐大臣不顾众人反对,执意以曲解诗文致人重罪,这必然引起新党成员的不服和不满。其次,旧党对蔡确实施贬谪的动机,并非停留于一般的惩戒,而是欲置之死地。高太后曾坦言“此人于社稷不利,若社稷之福,确当便死”⑤李焘:《续资治通鉴长编》卷464,北京:中华书局,1979年,第11088页。,即明确了这层意思。这种过当的手段必然强化新党的复仇心理。再次,在诗案中,旧党开列蔡确同党名单的行为,具有党同伐异的意味,必将激起新党同仇敌忾的同盟意识。总之,蔡确之死打破了朝廷长期奉行的不深罪大臣的家法,直追七十年前的丁谓、寇准之贬,为日后元祐大臣远谪岭海埋下了伏笔。

此后北宋政局几经反覆,大致经历了三次转折:哲宗绍圣“绍述”、徽宗建中之政,以及崇宁以后的“绍述”。元祐八年(1093),高太后去世,哲宗皇帝亲政,全面起用熙丰新党,实行绍述改制。然而新党上台后,并未着力于改革弊政,而是托“绍述”之名,行报私怨之实。他们仿效元祐大臣根治蔡确的作法并扩大之,意欲将旧党集团彻底铲除,结果造成吕大防、刘挚、刘安世、苏轼、苏辙、黄庭坚、程颐、韩维、吕陶、贾易等数十人贬往岭南或远恶州军的命运。至元符三年(1100)哲宗去世,徽宗即位,向太后听政。为平息党论,示天下以大公,徽宗兼用新旧两党,以曾布、韩忠彦为相。作为调停举措,朝廷为遭贬的元祐党人平反叙复,而新党分子章惇、蔡卞及其党徒则遭到贬黜。

然而旧党否认元祐有失,反对“邪正并用”,引起徽宗不满,使调停归于失败。建中靖国元年(1101),向太后去世,旧党失去靠山,徽宗受曾布影响转而绍述新法,次年改元崇宁,使政局再度逆转。崇宁元年(1102)七月,蔡京代曾布为相,北宋政治进入最为黑暗的时期。蔡京在徽宗授意下,实行政治与文化上的全面禁锢,对新旧两党一切与己意相左者进行残酷迫害。遭到政治清算者除元祐党人外,还有曾布、陆佃、张商英、李清臣(追贬)、章惇(追贬)等新党成员,以及陈邦光、方轸、章援等与蔡京曾有过节者,从而造成了比绍圣时期更大规模的贬谪高潮。总之,哲宗、徽宗朝的激烈党争导致贬谪事件恶性频发,直接导致了宋代第一次贬谪高峰,此为宋代谪官演进至恶化阶段。

南宋王朝创建于国破家亡之际,外有金兵入侵,内有流寇为乱。自建炎南渡至绍兴八年(1138)定都临安,南宋政权在内忧外患中逐渐站稳脚跟。其间高宗对金时战时和,大臣轮番主政,更替频繁,失势一方多被斥出朝,但程度并不酷烈。直到绍兴八年秦桧再次拜相,情况始有改变。在高宗——秦桧集团极力斡旋下,宋金最终于绍兴十一年(1141)达成和议。此后秦桧专擅朝政十八年,广泛培植党羽,实行高压政治,屡起大狱,迫害异己,一度造成士大夫贬死窜逐的厄运。秦桧死后,其搭建的相党集团也随之土崩瓦解。高宗亲政后,首先对蒙冤遭贬的大臣进行叙复,同时将秦桧党羽之罪大恶极者远斥遐荒。至此,规模堪与北宋后期相当的宋代第二次贬谪高峰期基本终结,这一阶段可称作贬谪的继续恶化阶段。

宋代贬谪事件的演进轨迹自孝宗朝直至宋末,总体态势趋于平缓,但时有高涨,可视为贬谪的延续和衰退阶段。秦桧专权的结束以及“绍兴党禁”的解除,使倍受压制的程氏道学重获发展空间。至孝宗朝,道学势力逐渐崛起,并对朝政多有批判。无论“隆兴北伐”前后的和战之争,乾道、淳熙年间对近幸势力的批判,还是淳熙、绍熙之际相位的多次更迭,道学之士都已成为其中一支重要力量。其间虽不乏官员升沉更替,但贬谪程度并不激烈,直到宁宗即位,情形再次发生逆转。外戚韩侂胄拥立宁宗有功,却遭到宰相赵汝愚及道学集团的排挤,于是荐引近幸及失势官僚以为党助,对赵汝愚为首的道学党展开攻势。最终导致赵汝愚猝死贬途,其同道多人相继窜逐的结果。其后,韩侂胄之党斥道学为“伪学”,并开列“伪学逆党”名单凡五十九人,入党籍者永不叙用,有官职者例行谪降。酿成了崇宁、绍兴以来又一次党祸。

此后,南宋政局继续着权相专柄的格局,观宁宗、理宗、度宗三朝,朝政先后为史弥远、史嵩之、贾似道等权臣操控。为达到专国之目的,三大相党前后相继,对异己者进行大肆攻伐。史弥远借“嘉定更化”之名动辄夺人官职;又因矫诏废立不容于公论,遂操控台谏,贬斥真德秀等大臣多人。史嵩之专权八年,杜范、刘应起、游似、李韶、赵汝腾等人,皆因与之不合而遭斥。贾似道为相伊始,即以清除异己为要务,丁大全、吴潜与同党二十余人皆被贬往远恶之地,朝臣有不附者例遭贬斥。度宗以暗弱之资继位,使似道权势更为煊赫,位列宰相之上,恩威皆自己出。襄阳被蒙军围困五年,朝臣有论边事者皆遭贬谪。一时朝士噤若寒蝉。上述事件成为宁宗、理宗、度宗三朝谪官形成的关节点。

宋代谪官是一个内涵极为丰富的概念,它包含了在不同情形下遭遇贬逐的各种官员,然而政治斗争始终是酿成士人贬谪的主要动因。纵观两宋三百余年历史,每当出现官员遭受大批次的贬谪外放之际,往往也是政治斗争高度激化之时。相比之下,犯罪或行政过失等因素造成的谪官,无论数量、规模还是影响上都极为有限。因此,宋代士人的贬谪史,在很大程度上也是那个时期政治斗争的投影。整个宋代贬谪事件表现为个别时段的集中和数量的大起大落,正折射出不同时期所存在的各种矛盾,但党争和权相政治无疑是政治斗争的主要表现形式。因此,在党争中的失势者以及遭到权相镇压的人,也就构成了宋代谪官的主要部分。

宋代谪官规模庞大,其本身就是一种引人瞩目的历史文化现象,值得人们去关注、思索、清理和研究。由于宋代士大夫多是集官僚、文士、学者三种身份于一体的复合型人才,这样的身份特征,加之遭贬处穷的身世经历,更容易激发士人对理想、人生的深刻反省。以此为契机,文学创作和学术思想也呈现出不同以往的特征和走向,因而宋代贬官群体蕴含着丰富的研究价值。比如宋代谪官运用理性思辨化解精神危机,他们的创作超越了“不平则鸣”理念,最终形成“以理节情”的基调;又如“和陶”诗,这一题材虽非遭贬者专利,但谪官借助性理之学排遣悲情,树立了“不归为归”的宗旨,给“隐逸”题材注入了宋人的精神特质;同样,“拟骚”之作在宋人那里也经历了一个从批判到接受、再到改造的过程,最终导致“忧怨”之旨被纳入了“从容中道”的范畴,故《离骚》也被尊为“离骚经”。余不一一,相关问题,笔者另有专文探讨。

Quantitative Study and Research on Causes of Relegated Scholar-bureaucrat in the Song Dynasty

ZHAO Zhong-min

(Department of Chinese language and literature, Guangdong Polytechnic Normal University,Guangzhou 510665, China)

The scholar-bureaucrat in Song Dynasty generally suffer from administrative and criminal punishment in the fierce political struggle, which results in disasters in their life. Through the related data statistics and comparison we can see, the demoted number and relegation frequency in the Song Dynasty has developed, compared with the Tang and the Five Dynasties. And the evolution of banished officials in the song Dynasty present central tneency and drastic fluctuations of quantity. The party struggle and political power of prime ministers were an important cause of this trend.

The Song Dynasty; relegation; quantity; evolution; causes

[责任编辑 山阳]

K244

A

1672-1217(2017)06-0066-07

2017-09-10

广东省哲学社会科学“十三五”规划2016年度青年项目(GD16YZW03):宋代岭南谪官与文学;

广东省普通高校青年创新人才类项目(2014WQNCX121):宋代贬谪与文学研究。

赵忠敏(1982-),男,山东菏泽人,广东技术师范学院文学与传媒学院讲师,文学博士。