语法化歧变的历时机制

2017-12-25王红生

王红生

(宝鸡文理学院 文学与新闻传播学院,陕西 宝鸡 721013)

语法化歧变的历时机制

王红生

(宝鸡文理学院 文学与新闻传播学院,陕西 宝鸡 721013)

歧变是语法化的外在表现,而算不上是语法化原则或规律。语法化歧变的历时机制主要包括有机联系的三方面:一是共时中语言单位包含的有差别的言语单位为包括语法化歧变在内的语变提供了必要条件,而语言学的单位问题对解决语言历时问题至为重要;二是历时演变中社群心理变化对语法化歧变的重要影响,即社群心理的变化对实词语言单位包含的言语单位的分化、重聚而抽象为新语言单位起到重要作用;三是语法化歧变的结果是为示因歧变而产生的多个语法成分的对立性,语符机制会促使这些单位使用多个有区别的声音形式来表示它们不同的语法价值。

语法化歧变;语言学的单位;共时条件;社群心理变化;历时机制

“语法化”是当代汉语语法学者讨论的热点问题,一般认为,汉语语法化主要表现为实词虚化。在人们总结的语法化理论原则中,其中一个是“歧变原则”,沈家煊举拉丁语的用例对此解释为:“一个实词朝一个方向变为一种语法成分后,仍然可以朝另一个方向变为另一种语法成分,结果是不同的语法成分可以从同一个实词歧变而来。”①沈家煊:《“语法化”研究综观》,《外语教学与研究》1994年第4期。汉语某些实词虚化也表现为这种“歧变原则”,本文拟结合汉语实例重新讨论这一“原则”,并试图较为深入探讨造成这种“歧变”的历时机制,在本文看来,这种机制是需要解释并且能够给以解释的。

一、是“原则”,还是“表现”?

作为语言历时变化的重要方面,语法化自有其演变的特殊规律,同时也受制于语言历时演变的一般规律,只有将语变的一般规律和语法化的特殊规律结合起来,才能完整、深入地理解语法化这种语变现象。我们注意到,沈家煊在论及包括“歧变原则”在内的语法化9条“原则”时,所使用的标题是“‘语法化’有哪些规律?”,②沈家煊:《“语法化”研究综观》,《外语教学与研究》1994年第4期。可见沈先生在这里是把“原则”“规律”当成同义词的。无论称作“原则”还是“规律”,将它们使用在语法化“歧变”上是否合适是需认真辨析的。这种辨析很有必要,只有将“歧变”置于语法化研究的合适地位,这才有利深入讨论它的其他方面。

当前语法化研究已涉及这种研究的多个方面,学者们使用了诸多名目或术语来表示这些方面,而这些名目或术语有些涵义清楚明白,有些所指则模棱两可,严格界定和准确使用这些名目或术语是推进语法化科学研究的基本要求。比如,人们将“歧变”称作语法化的“原则”或“规律”,会使人想到“歧变”是某种带有必然、本质、恒常的关系,而这种关系不以人的意志为转移,并且是人们思考问题时必须考虑或是研究最终要达到的目标。实则,歧变只是语法化这种语变的一种情形,并非所有语法化都会发生歧变。因此,准确地讲,歧变只是语法化的一种重要外部“表现”,算不上什么“原则”或“规律”。以汉语实词虚化来说,这种虚化不止存在歧变的情况,也表现为历时延流中呈现为锁链式的单向演变,即实词虚化为某个特定虚词,并且原来实词的用法会逐步消除,这是种单向替代关系。比如,汉语介词“于”是从动词“于”虚化而来,随着介词用法的固定化,动词用法也逐渐退出历史舞台,只保留个介词用法,这种变化呈现为单向演化。据本文看,无论是单向演化还是歧变,都是语法化这种历时演变的表现形式,都够不上是什么“原则”或“规律”。

汉语是种历史悠久、方言众多的语言,而历史上相同语法成分到现代方言的语法化也可能会不平衡,有些表现为单向演变,有些表现为歧变。比如,现代北京话表完成状态的助词“了[le0]”是由东汉后逐渐出现的义为“终了、了结”的动词“了”语法化而来,这个助词在北京话中可用在五种言语链中,下面各举一例加以说明。例如:

(1)下了课再去。

(2)把草拔干净了再上肥。

(3)他来过了。

(4)急得我把帽子也摘了,马褂也脱了。

(5)他早吃了饭了,不用给他。

人们常将以上诸例的“了”一分为二:一个是附接动词之后、常被视作动词后缀的“了1”;一个是置于句末、常被视作句末语气词的“了2”,认为这是两种对立的语法单位。不过,人们对这两种“了”的认识还有些差别,如吕叔湘认为“了1”是表“既事相”的“限制词”,①吕叔湘:《中国文法要略》,北京:商务印书馆,1982年,第228页,第261页,第261页。“了2”是表“决定的口气”,②吕叔湘:《中国文法要略》,北京:商务印书馆,1982年,第228页,第261页,第261页。而朱德熙则认为“了1”是表“完成状态”的动词后缀,③朱德熙:《语法讲义》,北京:商务印书馆,1982年,第69页,第209页,第69页。而“了2”是表“新情况的出现”的“时态”。④朱德熙:《语法讲义》,北京:商务印书馆,1982年,第69页,第209页,第69页。按这种分法,例(1)、(3)的“了”分别是典型的“了1”“了2”,而例(2)的“了”不及例(1)典型,这种用例中动词跟“了”并非邻接性关系,其间有个补语(comp)成分隔开,朱德熙仍将它看成“了1”。⑤朱德熙:《语法讲义》,北京:商务印书馆,1982年,第69页,第209页,第69页。例(4)的“了”既做动词之后的邻接成分,又处在句子或小句的末尾,吕叔湘认为这种“了”兼“了1”、“了2”两种用法,⑥吕叔湘:《中国文法要略》,北京:商务印书馆,1982年,第228页,第261页,第261页。例(5)两个“了”中,前者附接在动词之后,后者则放在句末,若按通行说法,前者是“了1”而后者是“了2”。据我们看,现代北京话“了1”“了2”的语音形式完全相同,差别只在其前附接的语法单位类型不同,附接的或是像例(1)的单个动词(或形容词),或是像例(2)的动词短语(即动补短语),或是像例(3)的句子,至于像例(4)、(5)只是跟接不同类型的单位,而这两种“了”并不具对立性,它们本可以统一起来而归为一个语法单位,都是表完成状态的助词。⑦王红生:《关中话、北京话虚词比较研究——兼论汉语方言比较研究的理论依据》,博士学位论文,南开大学文学院,2017年,第66-72页。如果将北京话“了[le0]”只看成表完成状态的助词,那么动词“了”到这种方言的虚化则是单向的。可是,汉语其他方言则未必遵循北京话这种演化模式。除北京话的演化类型外,动词“了”的演化还有其他类型,这里主要以陕西关中方言为例,并结合其他个别方言来说明四种主要类型。为方便比较这些类型方言跟北京话的差别,下面仍以“了1”“了2”代表北京话的助词“了”,其对应的方言类型如下:

A型方言:对应北京话“了1”“了2”的是未曾发生虚化的动词“了”。这是说,动词“了”在这种类型方言中并没有语法化,仍然维持着动词的语法功能,它在言语链中能出现在对应北京话“了1”、“了2”的句法位置。比如,关中泾阳话、汉中汉滨区话等将北京话“吃了1饭了2”说成“吃了liɑu饭了liɑu”,其中“了liɑu”分别对应北京话“了1”“了2”,而这里的“了liɑu”跟本方言的动词“了liɑu”形式和功能一致。

B型方言:对应北京话“了1”的是动词“了”,对应“了2”的是由动词“了”语法化来的句末语气词。这是说,动词“了”发展到这种类型方言中已经分化,对应北京话“了1”位置上的“了”没有语法化,仍然维持着动词的语法功能,而对应北京话“了2”位置上的“了”却已语法化,已经变成个与动词“了”对立的语气词“了”。比如,据毋效智调查,关中扶风话对应北京话“了1”的是“了liɑu”,这个“了liɑu”便是这种方言的动词“了”,而对应北京话“了2”的是“了liA”,①毋效智:《扶风方言》,乌鲁木齐:新疆大学出版社,2005年,第78-81页。关中凤翔话与扶风话相同,如北京话的“吃了1饭了2”,这两种方言都说成“吃了liɑu饭了liA”。

C型方言:对应北京话“了1”的是由动词“了”语法化而来的表完成状态的助词,对应“了2”的则是动词“了”。 这是说,动词“了”到这种类型方言的分化跟B型方言相反,对应北京话“了1”位置上的动词“了”语法化了,而对应北京话“了2”位置上的“了”却没语法化,仍维持着动词的语法功能。比如,关中铜川话将北京话“吃了1饭了2”说成“吃了lou饭了liɑu”,其中“了lou”是个表完成状态的助词,而“了liɑu”则是铜川话的动词。

D型方言:对应北京话“了1”“了2”的是由动词“了”(或动词“了”跟其他相关成分一起)语法化而来并且形式有差别的不同虚化成分,对应“了1”的是表完成状态的助词,对应“了2”的是句末语气词。这便是动词“了”到这种方言语法化歧变的情形。比如,山西定襄话对应北京话“了1”的是“咾”,而对应北京话“了2”的是“唡”。②范慧琴:《定襄方言语法研究》,北京:语文出版社,2007年,第123页。再如,北京话的“吃了1饭了2”在陕北清涧话中说成“吃了(咾)lao饭了(来)lɑi”,而关中蒲城、大荔话说成“吃了(喽)lou饭了(咧)li ε”,也有说成“吃了(咾)lao饭了(咧)liε”的,按兰宾汉采用的观点,像关中蒲城话、大荔话句末语气词“咧”是由“了+也”连读形成的,③兰宾汉:《西安方言语法调查研究》,北京:中华书局,2011年,第217-225页。可见这种语气词的形成跟“了”密切相关。像这种方言使用两个虚化成分分别对应北京话“了1”“了2”的局面常被汉语学者当作北京话“了[le0]”理应二分的主要证据。这是种方言互证的视角和方法。方言互证的科学基础需重新检讨,近年已有质疑这种方法的相关论述,这些论述提出了一些质疑的理由和看法,可供参考。④王红生:《汉语方言比较研究之互证法质疑》,《学术问题研究》2015年第2期。

按当前人们对语法化单向演变及歧变的理解,A型方言中动词“了”谈不上语法化,B、C型方言中动词“了”只涉及单向虚化,而D型方言动词“了”的语法化则关涉歧变。动词“了”语法化的用例表明,对汉语这种历史悠久、方言众多的语言来说,简单认为某个实词的语法化是单向演变或歧变可能极不全面,而同一语法成分到不同方言的演变可能呈现为单向演变或歧变的不同趋势。这种事例也表明,无论单向演变还是歧变都是语法化这种历时演变的“表现”,这种“表现”只使我们看到这种演变的外部演化形式,却难以将它们归纳为“规律”或“原则”。这意味语法化歧变是由语法化这种演变的内在本质及遵循的规律决定的外部表现,而我们需要解释的是什么本质和规律决定了语法化会呈现为这种态势。这种本质和规律本文采用“机制”这个术语来表述,而这个术语的涵义跟词典解释的“泛指一个工作系统的组织或部分之间相互作用的过程和方式”⑤中科院语言研究所:《现代汉语词典》,北京:商务印书馆,1998年,第582页。相近。本文拟在语言共时、历时这两种不同时间态区别和联系的理论框架内,基于语法化或实词虚化的实质,遵循语变一般规律和语法化的特殊规律相结合的分析原则,来初步讨论语法化歧变的历时机制。

二、语法化歧变的共时条件

语法化研究的兴起引起了人们对现代语言学之父德•索绪尔提出的语言研究区分共时、历时这一重要理论原则合理性的重新检讨。比如,有人不认同这种区分,以为历时和共时只是语言研究的两个平面,这两种研究分久必合。①沈家煊:《“语法化”研究综观》,《外语教学与研究》1994年第4期。在我们看来,共时和历时是“分”或“合”,关键看它们有无本质区别,如果有本质区别,就理应将它们“分”开来。实则,在索绪尔的思想观念中,共时、历时是两种本质不同的时间态。②王红生、施向东:《评几种质疑共时和历时划分的语言学观点》,《新疆大学学报》(社会科学版)2015年第6期。另外,本质不同的对象不意味着它们之间了无关联,索绪尔语言学在多方面表现出它的关联性和整体性,共时、历时这两种时间态也密切关联。作为历时语变现象,要深入讨论语法化诸方面重要问题,我们也需将之置于这两种时间态及其关联的理论框架中才能给以科学回答。

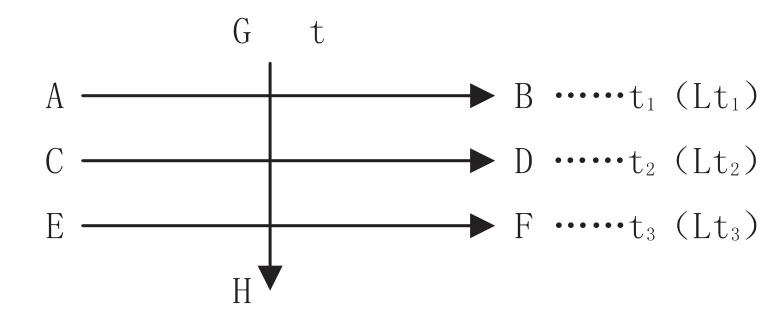

为方便讨论问题,这里将语言共时、历时在时间中的位置用一张图来说明。如下图示:

图1:语言共时、历时的时间位置

图1中A-B、C-D、E-F等表示特定语言(langue)在t1、t2、t3等不同时期存在的若干共时态Lt1、Lt2、Lt3等,G-H表示这种语言在时间t中的演变,即语言前期共时态向后期共时态的连续演变,如Lt1→Lt2→Lt3等,这是语言的历时态。研究每个共时态的主要目标是研究这个共时态的语言系统,这种系统是由若干语言成分通过关系结成的整体,而研究历时态则是研究不同共时态语言系统的演变。具体到每种语言成分,研究共时态语言成分的目标是确定每种成分由共时语言系统决定的语言价值。语言价值理论是索绪尔语言学的精髓之一,这种理论为我们透视语言成分的本质属性提供了理论依据。在索绪尔看来,语言的本质是关系,这种观点跟原子主义的理论观点截然不同。③王红生:《论语言的本质》,《南华大学学报》(社会科学版)2015年第3期。受经济学价值理论的启发,索绪尔提出了语言价值理论,与经济学的商品价值不同,他认为语言价值是由语言关系决定的关系属性。④王红生:《经济学视野之下的语言学》,《河南理工大学学报》(社会科学版)2015年第4期。从历时态看,与一般论者不同,索绪尔认为语言成分演变的实质是语言关系的转移或者价值的变化,而这种价值则取决于共时态。⑤王红生:《德•索绪尔的语言演变理论》,《河南工业大学学报》(社会科学版)2017年第2期。据此而论,作为汉语语法化的主要表现,实词虚化的实质是实词的语法价值向虚词语法价值的转变,⑥王红生:《汉语实词虚化的实质及其条件》,《华南理工大学学报》(社会科学版)2016年第5期。而要确定实词或虚词的语法价值,则要据不同共时态的语言关系或系统决定。因此,对语言的两种时间态,在更为重要和优先地位的选择上,索绪尔选择的是共时研究,虽然语变是语言研究的重要方面,但在索绪尔看来,只有将共时作为研究的基础,只有确定共时中每种成分的语言价值,才谈得上对语言的历时研究。

共时虽呈现为特定语言在某个时期内的稳定状态,但它孕育、准备了语言变化的条件。这种条件存在于人们对语言使用的话语中,话语构成了语变历时机制不可或缺的重要部分。人们对语言使用的结果是言语(parole),而“语言中凡属历时的,都只是由于言语。一切变化都是在言语中萌芽的。任何变化,在普遍使用之前,无不由若干个人最先发出”,“这个形式一再重复,为社会所接受,就变成了语言的事实”。⑦费尔迪南•德•索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,北京:商务印书馆,1980年,第141-142页。语法化这种历时演变也无法置身事外,它也由言语引发。区别语言和言语及讨论它们的辩证统一关系,这也是索绪尔的重要理论贡献。言语是说话人在特定语境中说出的有思想内容的有声形式,其基本特征是差别性,即不同人在不同语境条件说出的话语不同质,而语言则是从这些有差别的言语中概括的抽象系统,并且语言组成言语组织的内核,而言语则是语言实现(actualize)出来的可感的有差别形式。语言的历时机制中,共时平面的言语扮演着极为重要的角色,这种有差别的形式为语变准备了条件,而这种条件是必要条件,却不是充分条件,即言语的差别性使语变成为可能,但这种差别不意味着语言一定变化。语法化跟其他语变现象一致,都以这种条件为前提。这里以汉语实词虚化为例谈些言语的差别性如何给它创造歧变可能的。

汉语实词虚化的必要条件是共时中实词实现到不同言语链中各种各样的差别性。汉语语法最主要的特征是缺乏形态变化,这决定一个实词实现到不同言语链中往往能占据多个位置。比如,有个实词U可以实现出现在P1、P2、P3等不同言语链中,这些实现形式可用u1、u2、u3等表示,可示为:P1:……u1……;P2:……u2……;P3:……u3……;等等。u1、u2、u3等书写形式虽一致,但不意味它们的有声形式相同,这种差别包括语音、意义、语法等不同方面,其中一方面不同都会导致这些形式的差别。以汉语动词“了”说,若用A型方言的动词“了”替换北京话例(1)-(5)的“了1”“了2”,可大致归纳这个动词分布的言语类型。为论述方便,本文用形式符号来表示这种方言动词“了”前的邻接成分,如用V代表动词,用VP代表动词短语、用S代表句子等,并用“了动1”“了动2”等表动词“了”实现在各种言语链中的不同形式,依次是:a.V+了动1;b.[V+comp]+了动2;c.S+了动3;d.V且S+了动4;e.S且VP[V+了动5]+了动6;等等。从有声形式看,“了动1”-“了动6”等多少都有差别,这种差别体现了动词“了”在各种言语链中的个别性,主要表现为:从语音说,不同人即便同一个人在不同语境、不同言语中发出“了”的声音都会存在差别,这多少是由声音的生理基础造成的;从意义说,“了”内容所指也存在差别,这多少是由言语或语境的个别性限制、制约的结果。比如,a的“了动1”语义指向前面的V,表示V“完了”,b的“了动2”语义指向前面的[V+comp],表示[V+comp]“完了”,c的“了动3”语义指向前面的S,表示S“完了”,d的“了动4”语义指向前面的V,也指向前面的S,表示V且S“完了”,e的“了动5”语义指向前面的V,这跟“了动1”看起来相同,“了动6”语义指向不仅是前面的VP,如“(吃了饭)了”,也指向前面的S,如“(他早吃了饭)了”,等等;对语法关系说,“了”间的差别性表现为在不同言语链中跟不同邻接语类的组配,如跟V、V+comp、VP、S等不同语类组合,这使“了”呈现为在各种言语链中的语法个性。我们说,动词“了”实现在不同言语链中这些有差别的形式是其语法化的必要条件,这种条件为“了”语法化的单向或歧变提供了可能。

实词在不同言语链中的差别性使我们看到语言学的单位问题对其虚化研究的重要性。语言学中有必要将实词U跟它实现在各种言语链中的个别形式u1、u2、u3等区别开来。我们曾据索绪尔的语言价值理论,将语言学的单位分为语言单位(langue units)和言语单位(parole units)两种,这两种单位的区别和联系实基于语言和言语的区别和联系,并认为每个语言单位相当于数学的集合(set),这个集合包含不同的言语单位,这些言语单位相当于集合的成员或元素(members),这些元素构成既有差别性又具同一性的关系,说它们有差别,是就言语性质说的,说它们具有同一性,是就语言价值的同一性而言的。①王红生:《汉语语法分析的两种单位》,《殷都学刊》2015年第3期。据这种看法,虚化前的实词语言单位U跟它实现在各种言语链中的个别形式,即不同言语单位u1、u2、u3等的关系可示为:U={u1、u2、u3……},这是说:就语言单位说,u1、u2、u3等具有价值的同一性,属于同一个单位U,即u1=u2=u3……,而就言语单位说,u1、u2、u3等则具有差别性,即u1≠u2≠u3……。将这两种单位使用在语法化条件上,那就是实词语言单位在共时中存在的有差别的言语单位为这个实词语法化提供了必要条件。这里还以动词“了”的语法化为例说明。在这个动词的语法化研究中,有人秉持“了”的语法化跟其他完成标记相关的类化原则,如以为在“V了O”之前有个“V+完成助词(或称动相补语)+O”阶段,这些完成助词有“却、将、得、取”等,这些完成助词为“了”创造了一个位置,从而使“了”在唐五代前后从动宾之后移到动宾之间,①蒋绍愚、曹广顺:《近代汉语语法史研究综述》,北京:商务印书馆,2005年,第206-209页。这种看法把“了”的语法化的条件归于汉语业已存在的其他完成助词。其实,至少南北朝之后,汉语便存“动+补+宾”“动+宾+补”两种格式,动词“了”能使用在“动+宾+了”的格式,根据这个动词的语法功能,动词“了”也能使用在“动+了+宾”这种格式中。我们不能囿于历史文献而不敢做一点推想,以为仅靠排列历史文献才能整理出“了”的语法化来,实则动词“了”的语法功能决定了它能出现在“动+补+宾”“动+宾+补”两种格式中,本文所列的A型方言就是这方面的证明。本文以为,完成助词“了”是从动词“了”自身虚化而来,而这种虚化的条件则是动词“了”实现在包括“动+了+宾”“动+宾+了”不同言语链中有差别的言语单位。单位问题在索绪尔语言学中具有极为重要的地位,语言学的单位问题一旦得到科学回答,那么语言学的很多问题都将迎刃而解。②于秀英:《索绪尔的启示·代译后记》,南京:南京大学出版社,2011年,第315-316页。要切实回答语法化歧变的共时条件及历时演变,应将语言学的单位问题置于一个显著位置。

三、语法化歧变的历时过程

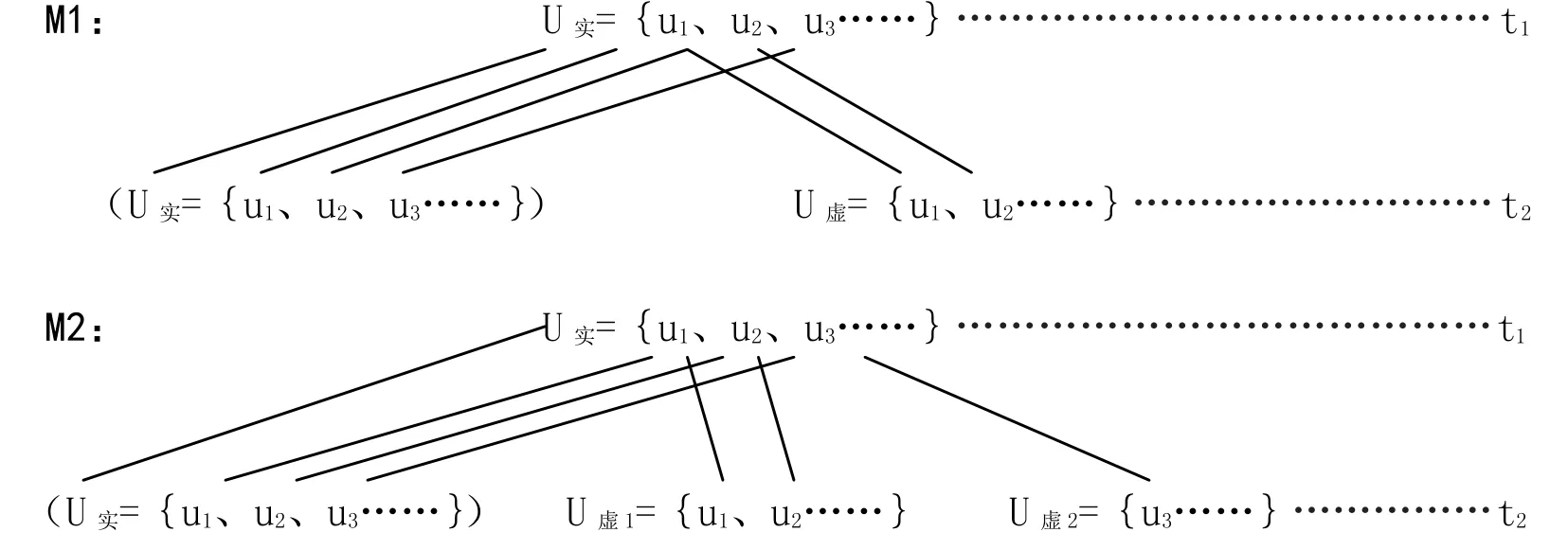

共时为包括语法化歧变在内的语变准备了条件,但具备这种条件并不意味着变化定会发生,语言变化最终是在历时中完成的。语言历时研究离不开对共时的研究,只有对共时有充分的把握,才能较为全面理解语言在历时中是如何变化的。这种演变具体说是:共时中每个语言单位包含的若干有差别的言语单位在历时的进程中分头行动,历时演变则是这些言语单位或继续保持它们聚合一起抽象为相同语言单位,或是其中若干言语单位聚合为一个新单位,或是这些言语单位出现分化重组,聚合为不同的语言单位的过程。语法化单向演变和歧变分别表现为后两种情形。以汉语实词虚化说,其单向演变、歧变可用以下两种模型(M1、M2)分别表示,如图2:

图2:汉语实词虚化单向演变、歧变示图

图2是个简易图,虽不能包括实词虚化的各种具体情况,但足以说明语法化单向演变、歧变的基本特征。M1是说,某种语言在t1时期有个实词U实,这个语法单位包括u1、u2、u3……若干言语单位,到t2时期U实包含的言语单位或者仍联结一起抽象为相同语言单位,即延续了U实这个语言单位,U实也可能退出历史舞台,本文用()来表示这种或存或亡的状态,而另一方面,t1时期的实词U实包含的部分言语单位(如u1、u2……,不包含u3等)重新聚合抽象为新的虚化语言单位U虚,这种实词U实到t2的U虚的演变是单向的,因为并没产生其他虚化成分。以动词“了”的虚化说,上文所列的B、C型方言便属这种情况,动词“了”在这些方言对应北京话“了1”或“了2”位置上的言语单位呈现为单向重新聚合而抽象为新的虚词单位的特征。M2是说,某种语言在t1时期有个实词U实,跟M1一样,这个语法单位到t2时期或继承或推出历史舞台,如用()所示的,而另一方面,t1时期实词U实包含的部分言语单位(如“u1、u2……,不含u3”“u3……,不含u1、u2”等)重新聚合而抽象成两个(或以上的)虚化语言单位U虚1、U虚2等,从历时看,M2中t1时期的实词U实到t2的U虚1、U虚2等的演变呈现为歧变,因为从它歧向演变成为多个虚化成分。以动词“了”的虚化来说,上文所列的D型方言便属这种情况,动词“了”在这些方言对应北京话“了1”“了2”的位置上的言语单位分别重新聚合抽象成多个虚化语言单位。概言之,语法化歧变(如汉语实词虚化)无外是共时平面实词语言单位包含的言语单位在历时中重新分化、凝聚而抽象为表集合概念的虚词语言单位的过程。

包括语法化歧变在内的语变过程,使我们看到社群心理的恒定及变化对解释这种过程的重要作用。索绪尔是位语言学的心理主义者,在他看来,涉及语言层面的对象及关系应归于社群集体心理事实。我国学者过去多半以为索绪尔这种观点是唯心主义,这种评价可能需修正,我们以为,对唯物主义的观点不能庸俗化理解,而包括语言在内的社群集体心理事实不能不说也是客观存在。①王红生:《正确理解语言的社会心理属性》,《武陵学刊》2015年第6期。语法化歧变过程跟社群集体心理对语言恒定状态的改变相关,是社群对特定时期潜存于集体心理中某个实词单位的恒定价值认识的改变,这是实词单位包含的言语单位由社群心理认为的价值同一性经过重新分析而分化、重聚为若干对立且包含两个以上虚化语言单位的心理变化过程。语法化研究中很有人对“重新分析”的作用不以为然,实则这种反映社群心理变化的认知活动对语法化及其歧变过程的解释不可或缺。这里以图2的M2来解释这种心理活动变化的作用:在共时中,t1时期特定语言的语言单位U实包含的u1、u2、u3等言语单位靠讲这种语言的社群的心理作用联结在一起,这些言语单位虽然存在差别,但在社群心目中它们是具有同一性的心理事实,隶属同一个语言单位U实。索绪尔是用隶属心理范畴的语言价值来解释这种心理联结作用的,即U实包含的言语单位通过价值同一性凝结在一起而作为社群心理的共同部分。当社群集体心理把u1、u2、u3等言语单位认作相同语言价值时,U实便谈不上变化或虚化。比如,对上文A型方言说,动词“了”实现在V+了动1、[V+comp]+了动2、S+了动3、V且S+了动4、S且VP[V+了动5]+了动6等言语链中的言语单位“了动1”- “了动6”等,这些言语单位虽有差别,但在讲这种方言的社群集体心理中,它们是具有价值同一性的心理事实。共时社群心理的恒定性使实词语言单位的活动状态呈现为相对稳定状态,每个语言包含的言语单位通过价值同一性的心理作用而保持着稳定的联结,即当实词单位包含的言语单位的同一性未遭到破坏,社群集体心理会把它们当作同一种单位,这便不会引起实词单位的演变。在历时中,t1时期U实包含的u1、u2、u3等言语单位的固定心理联结可能会因社会环境的变迁导致社群心理变化而分化瓦解,即在历时中,语言社群会对前期U实包含的u1、u2、u3等言语单位之间的关系重新分析和认知,人们或许不再认为这些言语单位之间具有同一性,或者认为这些单位中有些能聚集一起构成个具有价值同一性的语言单位,而其他言语单位会因另一种价值的同一性形成别的新语言单位,这种局面使前期U实包含的u1、u2、u3等言语单位的差别性在后期上升为语言单位间的对立性。实词虚化歧变说到底是语言社群集体心理对前期U实包含的言语单位的价值认知的变化,而其特殊之处在这种演化涉及到U实包含的言语单位在历时中分化、重聚抽象为两个以上的虚化单位。以本文所谈的D型方言说,这种方言对应北京话“了1”“了2”的是不同虚词,这种歧变结果无外是动词“了”在虚化过程中,其包含的言语单位重新分化而凝结为新虚词语言单位的结果,大体来说,这种歧变的认知动力在语言社群对紧随有明显差异的两种语类V、S之后的言语单位“了动”同一性的心理变化,像D型方言的社群心理便认为这两种言语单位不同质,它们应分离为不同语言单位,这种社群心理作用造成动词“了”在D方言和其他方言中的不同演化趋势。我们以为,对语法化歧变在内的历时语变过程的解释,语言学的心理主义观点应给以特别重视。

语法化歧变的历时机制中还包括这种语变的结果。总的来说,这种结果的主要表现是导致使用分化的、有区别的语音形式来标志包括几种虚化成分在内的价值对立的不同语法单位,这是语符机制制约和要求的结果。语言或方言是由若干语言符号通过关系而组成的系统,每个语言符号都是音、义的融合体,声音的价值不仅在表义,它还有个重要特征,那就是示差性,即语言符号系统中使用众多有差别的声音形式分别表示不同的意义价值。①王红生:《德•索绪尔的语音价值理论初探》,《通化师范学院报》2016年第12期。在语言稳定状态中,语符机制要维持一种使用不同语音形式代表不同意义的总体格局。语言单位、言语单位分别有它们的形式和内容,在共时中,一个语言单位跟其他语言单位对立,这种对立可用不同的语音形式表现出来,而每个语言单位包含的若干言语单位在形式、内容上虽然存在一定差别,但这些言语单位还是一个语言单位,在历时中,语言单位包含的言语单位逐渐通过分化、重聚而抽象为若干价值对立的语言单位,而语符机制制约着这些派生语言单位在语音形式方面所要达到的基本要求,即要求这些语言单位的语音形式有所区别,并通过使用有区别的形式来标志不同的语法价值。语法化歧变的结果也符合这个基本特征,即实词派生出的若干对立的虚化成分在语音上要有所区别,用这些有区别的形式来表示不同的虚化成分。以本文所说的D型方言说,这些方言中由动词“了”语法而来的、对应北京话“了1”“了2”的不同虚化成分完全采取了不同的形式,这是语法化歧变这种语变完成后语符机制对新生语言单位形式制约的结果。

结语

本文初步讨论了制约和决定语法化歧变背后的历时机制,这种讨论不能说涉及这种语变历时机制的全部,但至少是其中重要的几个方面。本文所说的历时机制主要包括三部分:一是包括语法化歧变在内的语变的共时条件,指出共时中语言单位包含的有差别的言语单位是这些变化的必要条件,而语言学的单位问题对解决语言历时问题至为重要;其二,历时中社群心理变化对语变及语法化歧变的重要影响,认为社群心理的变化对包括实词在内的语言单位包含的言语单位的分化、重聚而抽象为新语言单位起到重要作用;第三,语法化歧变的结果,那就是因歧变而产生多个语法成分,而为示这些成分的对立性,语符机制会促使这些单位使用多个有区别的声音形式来表示它们不同的语法价值。这种机制大致可给以歧变这种语法化的外在表现一个较为深刻的解释。

The Diachronic Mechanism of Grammaticalized Divergent

WANG Hong-sheng

(Chinese Department,Baoji University of Arts and Sciences,Baoji 721013,China)

The divergent is the grammaticalized outward manifestition but the principle or law. The diachronic mechanism that causes the grammaticalized divergent contains three main aspects: firstly, the differential parole units belong to one particular langue unit offer the necessary conditions to linguistic change including the grammaticalized divergent, and linguistic units problem is one issue of crucial importance to solve diachronic problems; secondly, community psychologigal change has importance influence on the grammaticalized divergent, and this means that the change plays a key role in forming new langue units on the basis of differentiation and reunin of parole units; thirdly, the result of grammaticalized divergent is that the glosseme mechanism makes new produced linguistic units by grammaticalized divergent use some differential phonetic forms to show some contrastive langue values.

grammaticalized divergent; linguistic units; synchronic conditions; community psychologigal change; diachronic mechanism

[责任编辑 唐音]

H14

A

1672-1217(2017)06-0046-08

2017-09-22

王红生(1979-),男,陕西大荔人,宝鸡文理学院文学与新闻传播学院讲师,文学博士。