网络自称语社会功能的转变

2025-02-09路崴崴刘亚菲

【摘要】近年来,随着网络信息时代的日益繁荣,网络用语逐渐成为展现社会变化的一大渠道。本文以网络语言的自称语为研究对象,对其结构进行分析之后,论述其随着网络时代的发展,自称语由单纯的趣味性以及指称自身的功能,逐步转变成带有标签性,能形成身份认同感,及对自身调侃自黑及地位拔高的功能。并对产生这一现象的原因进行了分析,发现与语言外社会环境的变化,网民的求新求异心理,及语言内的类推语义泛化都存在着密切的联系。语言与社会文化之间存在着千丝万缕的联系,对自称语产生的变化进行分析,能够为语言的发展贡献出一份力量。

【关键词】网络语言;自称语;结构类型;社会功能;模因论;类推

基金项目:本文为吉林省高教科研一般课题《数字化时代汉语国际教育专业本科实践教学模式改革与实践》(JGJX2023D105)阶段性研究成果。

在日常生活中,说话人一般会选择“我”来自称,然而,现实的交际环境纷繁复杂,说话人常常会结合不同的语境,面对不同的说话人来选择不同的自称语来进行指称,从而表达出说话者较为特殊的情感态度,因而自称语的使用常呈现出非规约性。学界大部分对自称语的研究集中在其表现形式、语用功能及语境制约因素等各个方面,自称语的语用环境、语用动机及社会语用功能等也开始成为研究的焦点[1]。

何自然指出,人称指示语就是谈话双方用话语来传达信息时的相互称呼,从指示对象上看,又可分为第一人称、第二人称和第三人称三类。[2]他这里所说的第一人称指示语,如英语中的I和we,汉语中的我和我们等,都是自称语的典型代表。邓欢认为自称语是说话人在交际中遵循语用原则的选择性自我身份界定,是人们在他人面前对自己的称呼。[3]常见的自称语有第一人称代词称呼,如“我”;第二人称+名词+第一人称称呼,如“你爷爷我”;名词称呼,如“本人”。周文伟、许芳娜认为自称语是说话人对自己或自己这一方群体的称呼,是人类语言共有的一种指称现象。[4]

因而,我们结合前人观点,将自称语是说话人对自己或自己这一方群体的称呼,是人类语言共有的一种指称现象。目前对于网络自称语的研究主要集中于网络自称语的结构分析,变异分析,主要是集中于社会语言学方向。在网络自称语的历时层面进行对比研究的较少。本文通过关键词搜索的方式,于豆瓣、微博以及小红书等较为公开的网络交际平台上,收集了2008年至2023年3月前出现的网络自称语300余条,对网络自称语发生的转变及其原因进行了分析。

一、网络自称语的结构分析

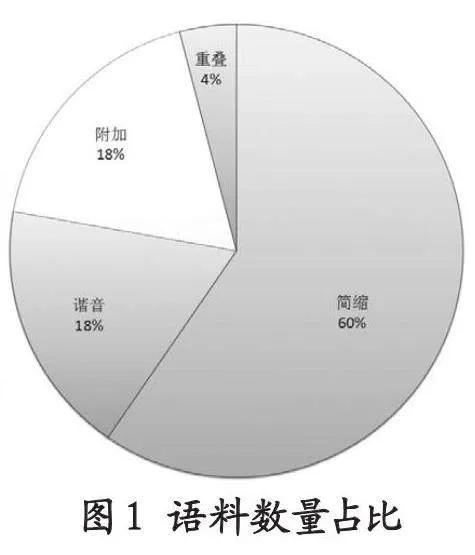

我们将收集到的300余条语料依据构词方式分为:重叠、简缩、谐音和附加四种形式,简缩占了206条,附加式和谐音均占63条,而重叠只占了14条。我们按照不同形式的自称语在网络语境中的出现频率来分别展开。

(一)简缩式

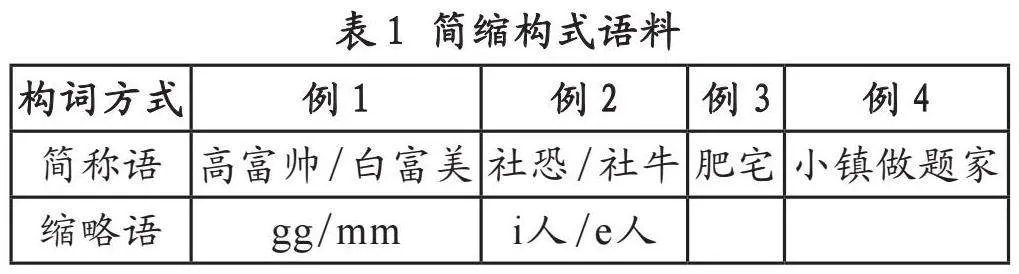

随着信息传递更新迭代速度越来越快,在互联网语境中也开始出现了简缩类的自称语,我们收集了18—23年间出现的用作自称,且其构词方式是简缩的几个自称语,将其分为简称和字母缩略语。按照其在网络交际平台中出现顺序来进行排序。

结合上图,可以看出自称语随着时代的发展,在其所展示的语义以及所表达的立场上都发生了一定的变化,选取其中比较具有代表性且出现频率较高的“高富帅”以及“社恐”“社牛”“i人”“e人”来分别展开。

(1)本白富美会在意这种菇凉吗?

(2)与女友分手多年逆袭高富帅。

(3)对于社恐来说,主动和人说话是一件非常为难的事情。

(4)谁懂! 社恐有一个社牛朋友是多么快乐!

(5)本社恐真的好喜欢和社牛交朋友。

(6)社牛是不会怂的,跟我来吧!

(7)哈哈哈,社牛的好处就是,不用自己买菜。

自称语从“高富帅/白富美”“gg/mm(哥哥妹妹)”这类赞美自己或是单纯以较为新奇的方式指称自己的自称语变成了形容自身性格特征的“社恐/社牛”以及对自身处境调侃的“小镇做题家”。

(二)谐音式

谐音是利用词语的同音或近音关系引发人们联想的一种修辞方式,但是在互联网的自称语中,谐音并没有引起双关或者引人联想的作用。更多的是起到满足网友们猎奇心理的效果。自称语中使用的谐音大多数来源于各地方言在汉语方言中,鼻音“n”“l”混读的现象在西部和西南地区,湘方言、赣方言闽方言大块地区较为普遍。这种“n”“l”不分的现象也影响到网络语言,并由此产生网络流行语。例如在2010年出现的“偶、伦家、劳资”。这里的“偶”是“我”的意思,“伦家”是“人家”的意思,而在20年出现的“内牛满面”也是取自“泪流满面”中“泪”的谐音。

(8)偶轻轻地走了,正如偶轻轻地来。

(9)伦家不想说嘛,干嘛不依不饶。

网络语言中的一大部分来源于方言,而自称语中的“伦家”也是因为一些南方城市,在发“r”这个音的时候会发成“l”。这样的谐音更多的是起到满足网友们求新求异的心理,并且用这样谐音的方式来与人交谈,有一种可爱撒娇的感觉,一般用于比较相熟的朋友,或是比较轻松的网络交际氛围中。

(三)附加式

我们在互联网上收集了附加式共10种形式,其中性别词的类后缀化收集了3种形式,例如:“××男”“××女”“××女孩”。而名词语的类后缀形式一收共集了6种形式,“××人”“××青年”“××精”“××王”“××党”“××族”。名词语的类后缀化不仅出现的数量较多,且出现的年份也较为靠后,是近几年网络交际语境中经常出现的一种自称语形式。在收集的预料中,以上10种形式中出现频率较高的是“××人”,其极具代表性的是“打工人”在附加式的63条语料中一共出现了23次,其次普信男、妈宝男、妈宝女、搞笑男、搞笑女分别出现了5次,“××精”“××王”“××党”“××族”一共出现了12次。因而我们选取比较具有代表性的“××人”及“××男”“××女”来进行分析。

1.性别词的类后缀化

所谓类后缀,就是类乎后缀的语素,它比词缀的虚化程度差一点又没有一些词根的意义那么实,是一种半实半虚在复合词里面结合面相当广的词素,也可以说它是一种转变而尚未最后完成虚化的词缀[5]。

在宅男宅女出现之后,剩男剩女紧随其后。“妈宝男”出现许久之后,又出现了“妈宝女”这样的词语。这类词都是属于偏正结构,意为比较宅的男生女生,婚恋市场上年纪较大,被“挑剩下”的男人女人。2021年,伴随着一位脱口秀演员的演讲爆火,带来了一个词语的迅速走红,这个词语就是“普信男”,用来讽刺那些样貌才华社会地位样样不突出,却总是对自身带有盲目自信的男生。

(10)妈宝女疯狂哭泣,不愿离开妈妈的怀抱。

(11)普信男出门咯,看好你们的女朋友。

(12)这男的的做法,是本普信男也看不下去的程度。

在这样的句子语境中,“妈宝女”和“普信男”都有一种自黑的意味,代入到这样的语境中能够有效规避互联网中“被杠”的情况。是一种出于自我的保护,也是网络交际环境轻松的表现。

而后,网友们以同样的构词方式及意义创造出了“普信女”这样的词汇。2021年,在网络平台爆火的还有“搞笑男”“搞笑女”这样的词语。甚至“搞笑女没有爱情”这句话在互联网疯狂传播。在这些词语中,男和女都变成了一个类乎词缀的存在,加上了“男/女”这样的性别词,就构成了一个能够指称一类人的名词性词语。“大男人”和“大女人”,“男子汉”和“女汉子”也是同样的构词方法。

(13)本搞笑女真的很会聊天。

(14)我一个大女人都忍不住想哭。

(15)我好委屈,我要疯了,女汉子也是需要人关心的啊!

“搞笑女”应用的语境中,能够表现出说话者是一个非常幽默的人,用“搞笑女”来做自指,是利用了“搞笑女”这个词所带的标签属性,增强语句的表达效果。而“大女人”出现在弹幕中,主要是因为在哔哩哔哩视频平台中,一些较为感人的视频的弹幕里,会出现“我一个大男人看了都受不了”这样的句子,“大男人”的使用者,自动地将自己置于一个较高的地位,言外之意就是“我一个男人都受不了,更别提那些小女生”。

2.名词语的类后缀化

在“××族”“××党”之后,互联网中又出现了“××人”这样的结构类型。例如“打工人”“尾款人”“考研人”。“××人”是一个具有固定框架并且可以填充产生大量新词的词语模[6]。

(16)考研人最懂考研人。

(17)打工人的周六就是窝在家里一整天。

(18)尾款人只能吃土度过这一个月了。

这类词将具有某个共同特点的人归为一类。与之相似的还有“×王”例如“懂王”“卷王”。“懂王”指的是某个人对于某个方面侃侃而谈,表现出特别懂的样子,带有一点讽刺意味。“卷王”指的是十分努力,样样争第一。因而这里的“王”其实带有一些胜利者的意味。

(四)重叠式

重叠是现代汉语中一种较为常见的构词方式,构成重叠式的两个词根单独拆开都可以单独来表达意思。我们发现在18—23年间出现了“宝宝”“鼠鼠”这两个名词语重叠得到的自称语,“鼠鼠”和“宝宝”不仅使用频率高,而且代表了自称语在不同时期所具有的不同特征。

(19)快来关心本宝宝。

(20)“宝宝”心里苦,但宝宝不说。

(21)一周奇闻趣事,乐死宝宝了。

在例(19)这句话的语境中,使用“宝宝”这个词作为自称,是重点突出“宝宝”这个词中“需要人关心照顾”的语义,使用这个词语的人,即使是成年人,甚至是成年男性,也不会突兀,因为“宝宝”的语义泛化使得该词的使用能够自然地将说话人置于较为脆弱的语境中,并且使用该词语的语境更多是开玩笑的,不必过于严肃。“宝宝”这个词由最初表“对小孩儿的爱称”的名词,逐步发展为具指代功能的自称语,进而演化为网友称呼自己的具有卖萌性质的自称代词[7]。

于2023年抖音平台风靡的“鼠鼠”,该自称方式,一般会以“鼠鼠我呀”这样的句子作为起头方式。“鼠鼠我啊”最早为“叔叔我啊”的谐音,而后,为了规避平台和谐,网友们便使用“鼠鼠”来替代。进而引申成只能生活在地下室,忍受地下室阴暗生活的人。

(22)“鼠鼠”我啊,复试被刷,调剂被拒,没书读了捏。

(23)“鼠鼠”我啊,从小就不讨人喜欢捏。

在上述的几个例子中,“鼠鼠”就是用来自称,该自称方式能够较为轻松地将自己置于一个较为悲惨的位置,用自黑的方式表达出自己悲惨的境遇。

二、网络自称语的语用功能转变

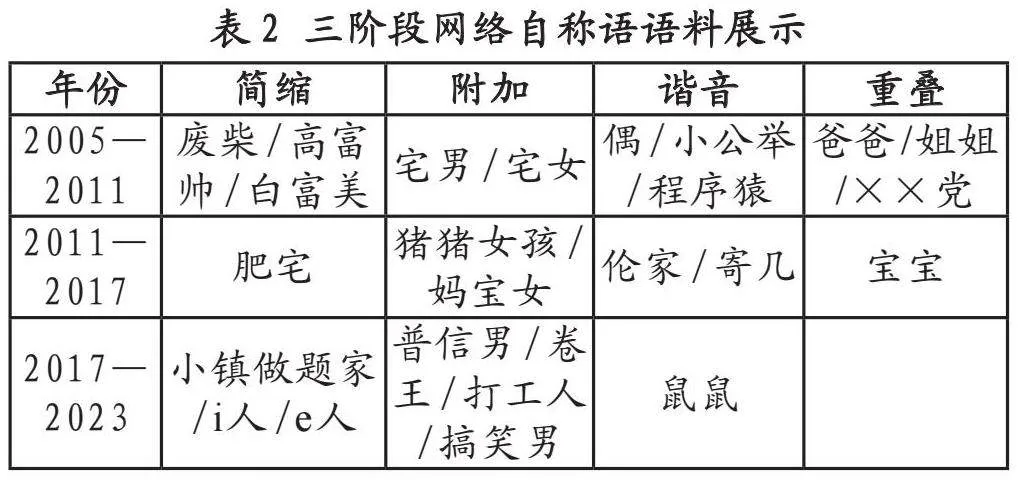

网络的迅速发展,带来了人际关系的迅速转变。每个时代红极一时的流行语都带有鲜明的语用功能。网络自称语更能够深入到生活的各个领域,展现出了网民的境遇改变,为大家所喜爱。本文将网络自称语分为三个阶段,通过与第一阶段第二阶段的对比,由于第三阶段较为接近当下的网络交际环境,以及第三阶段的自称语特点更为鲜明突出,我们重点分析对比第一阶段第二阶段,网络自称语发生的转变及自身展现的特点。

(一)由离情到移情的转变

语用移情和语用离情是人称指示语等选择的重要制约因素,也是人际交往涉及的两类基本语用功能[8]。人际交往中的离情就是交际双方或多方之间的情感及心理趋异,体现为情感或心理上的排他性,甚至对立;而移情则是一种主动的情感移入,多体现为换位思考。在第一阶段的自称语中,网络语境重的说话人往往会用一些比较新奇的方式来指称自己,例如:“偶”或者“窝”,说话人运用这类自称语的目的就在于表达自己的个性,并未与听话人形成心理认同,使用该阶段自称语的只是为了特立独行地表达自己,我们将其称为“离情”。

而发展到了第二阶段第三阶段,人们开始在互联网上寻求和自己有相同爱好的朋友,这两个阶段的自称语更能够通过贴标签的方式来在互联网信息较为庞大的情况下迅速结成社会群体。例如形容自身性格特征的:“i人”“e人”;又或者是形容自身处境的“打工人”“鼠鼠”。在网民们使用这个自称语来指称自己并进行叙事的时候,就已经潜移默化地与和自己有着相同特征的网民产生了“移情”。

1.对职业身份的移情

在网络交际语境中,人们开始使用与自己职业身份或近期所处状态来指称自己,例如有对自己的职业或是身份进行归类的“×人”,“打工人”“考研人”,使用这类词语的网民都是表达对自身职业身份的认同,网民在使用这类词语的时候往往代表的不是自己个人立场,而是站在整个自称语语义所覆盖的立场。例如:

(24)打工人哪有什么出行自由。

说话人在这里指的不仅是自己,指代的也是全部工薪阶层谋生的人们。

2.对性格特点的移情

还有针对自己性格的“社恐”“社牛”,甚至还有根据自己的mbti人格测试测出来的属性来自称自己,这些自称语带有强烈的标签性和凝聚属性,能够将一类的人归聚在一起,能够给使用这些自称语的网友带来强烈的身份认同感。

在mbti的人格测试中,会用“e”开头的来代表外向的人,用“i”开头的来表示内向的人。就可以用“enfp”或者“infp”来标签自己。

(25)本enfp真的很不理解为什么会有人如此喜欢我们。

(26)本e人只想说,爱上i人是我的罪过。

(27)本e人一旦自己呆久了,就会发疯。

用“enfp”来代指自己,正是因为“enfp”这个词语带有一定的标签性色彩,外向且具有正能量。这样的句子与加上一系列的限定形容词相比,表义更加省力且更加鲜明。而互联网交际讲求效率,同时也是为了强化“i”与“e”的明显区别色彩,渐渐“i人”“e人”也成了自称语。

这一类的网络自称语能够迅速在互联网这样的环境中形成一种群体关联性,引起共鸣并形成社团,于是这样带有鲜明标签性的自称语被大家在自己的言语社团中广泛传播。

(二)由自炫到自黑

在邓欢的论文中,她指出自称语按照情感色彩可以分为自我贬低的自谦/自贬语、自我褒奖的自夸语和没有特殊褒贬意义的普通自称语。青年女性的自称语从“奴家”“妾身”“小女子”这类自谦自贬的自称语到“我”“本人”这类没有特殊褒贬意义的自称语,再到“宝宝”“老娘”这类自怜自炫自称语,经历了一个漫长的历史过程。在互联网的交际语境中同样出现了类似的发展演变,从第一阶段的网友们大多喜欢指称自己为“宝宝”“窝”“偶”这类自怜或者是无特殊褒贬意义的自称语变成“爷”“老子”“姐”这类自炫自称语;再到第三个阶段的自黑自称语“鼠鼠”“打工人”。

在第一阶段的自怜自称语中,不管是男女,都喜欢用“宝宝”来指称自己,“宝宝”的语义由单纯指婴儿逐渐演变成指称成年女性,甚至是成年男性。这一阶段的网民更倾向于用自怜式的自称语来把自己包装成一个小白兔,没有任何攻击力的形象,第二阶段的自炫自称语中,例如白富美和高富帅,这一阶段的自称语更倾向于将自己包装成一个较为完美的人设形象,互联网是展示自身美好生活的地方。

自称语在第三个发展阶段中,逐渐产生了“搞笑男”和“搞笑女”这样的形容自己鲜明性格特征、进行自黑的自称语,且相较于第一阶段第二阶段来说,这样的自称语娱乐性质更强,互联网的审丑潮流兴起,使得网民也愿意展露自己的悲惨一面,用诙谐的语言方式来表达,表达对自身处境的无力。

1.对相貌特征的调侃自黑

(28)帅哥也就养养眼,真的恋爱还得是我们搞笑男。

(29)搞笑女真的没有爱情嘛,狠狠哭泣。

(30)珍惜我这个搞笑男,我是真的没有爱情。

“搞笑男”指的是比较幽默,在生活中愿意将自己置于别人调侃嘲笑位置的人。男性网友在交际语境中使用带有自嘲性的自称语,不仅能够表现出自己的性格特征,还能迅速拉近与其他人的距离,营造一种欢乐轻松的氛围。

2.对生活状态的调侃自黑

同样在第三阶段,标签性自称语不再是第一阶段出现的那样只关注自身的外在。逐步开始转向关注成长环境与生活状态,且第三阶段出现的自称语更多的带有调侃和娱乐色彩。“打工人”这样的词语在被各行各业的人们所接受之前,人们更倾向于用白领、教师这种更为体面的方式来指称自己。

同理,不管是什么身份的人都用“鼠鼠”来以第一人称叙述自己的“下水道式”人生。小镇做题家指的是那些靠着应试教育考上了不错的大学的人们,但悲哀地发现自己除了做题,却没有任何其他出色的能力。网民们不再用精心包装的模样展现给大众,反而更倾向于将自身的不堪卑微用娱乐调侃的方式展现。

(31)鼠鼠我呀,年纪轻轻就患上了绝症。

(32)来看打工人的摆拍日常。

(33)从县城到大使馆,小镇做题家的成长之路。

这样直接撕开伤口式的表达,同样能够起到引起网友们共鸣的作用。因为当下的种种因素叠加,导致网友们更倾向于反精英主义,因而知乎式的“人在美国,刚下飞机”并不能引起人们的共鸣和欣赏。

这类调侃自嘲的自称语只能用于自称的语境中,一旦出现在他称的语境中,就会产生一种高高在上的批驳感,也会对听话人产生冒犯。

三、网络自称语功能的转变原因

互联网的自称语从单纯指称自己,例如“偶”,到带有性格特征标签,例如“美女、帅哥”,再到如今带有阶级性和分类属性的自称语,“打工人、卷王”。经历了一个漫长的历史过程。语言的变化是社会文化的反映,网络自称语发生了如上情况的转变。

(一)话语权力的转移

CDA的主要目标之一就是通过解码意识形态使话语非神秘化。CDA的另一个显著特征是对社会生活中权力的关注,并试图构建一种语言理论能够把权力包括进去。网络自称语的发展演变也能从侧面反映出社会生活中权力的倾斜。法国结构主义语言学家、语义学家Benveniste指出语言的主体性是说话人在话语中构建自身“主体地位”的能力。这种能力是通过使用语言范畴中的“人”,即人称代词(尤其是第一人称)来实现的,尤其认知动词的第一人称现在时的用法[8]。语言与社会文化是紧密相连的,网络的迅速发展催生了新的事物和新的人际关系。

随着网络的普及,普通群众掌握了更多的话语权。社会环境发生了变化,民众掌握了更多的话语权,自然也会在语言上有所反映。

“打工人”“鼠鼠”这种自称语出现的原因是,2019年后民众的生活受到了一定的影响,经济方面不景气;大环境萎靡,人多蛋糕少,自然会引发一系列的恶性竞争。在这样的环境下产生了“卷王”“躺平”这样的词语。反映出的不再是欣欣向荣的积极趋势,“打工人”这个词,在未发展成网络自称语之前,更多的是应用于那些靠卖苦力而生存的人们。而由于社会环境的变化,各行各业的民众都开始使用“打工人”,用黑色幽默的方式来调侃自己的身份。互联网的大环境开始变得愈加去精英化,网民们愿意展露出自身的伤疤,以调侃的方式来进行无声的反抗。

(二)求新求异心理

互联网的迅速发展与普及,为创新求变提供了较为肥沃的土壤。网络语言的更新迭代将人们的求新求异心理展现得淋漓尽致。语言与社会有着紧密的关联,人际关系与社会发展及年轻人的精神面貌在很大程度都通过语言来体现。网络流行语成为年轻人标榜自身的重要条件。这些网络流行语也都体现了网民的娱乐精神和创新精神,而年轻人更是以知不知道,会不会用某些网络流行语作为判断某人够不够前卫的标志。

因而,网民们不断创造出更新的形式来表达自身观点,更有趣的语言来表达自身的独特性。

(三)类推机制

网络语言传播的本质是“玩梗”,大量复制与再创造的行为被称为“刷梗”。网络语言是语言模因模仿、复制和传播的重要领域。而“××人”“×王”这样的词语的再创造是极为便利的,易于模仿和传播。陈昌来、朱艳霞指出:指人语素在流行中发生的类词缀化倾向的动因在于框填。这样的词语能够迅速引起人们的共鸣[9]。民众在互联网中求认同的心理较为强烈,这样的自称语能够满足他们形成带有标签化的群体,从而形成心理认同,在互联网中会形成许多的社群,当我们会使用这个社群的“话语”时,我们就能够被这个社群所认可,并形成与其他网络社群的隔离。通过网络社群中网民的不断模仿和生造,自称语形式越来越多样,且慢慢走出特定社群被大众所接受。语言是模因的传播手段。同时,语言只要说出来,传出去,语言本身也是模因。媒体中常被提及的、娱乐节目的演员常用的口头禅、时髦话、流行语,一旦被模仿或复制并得到广泛传播,那就是模因[10]。

且从语言内部看,“党”“族”这类类后缀具有强大的构词能力,可以与类后缀结合的语素非常广泛,且在感情色彩上呈现中性。这类词语并无阶层性,运用起来也没有语体上的限制,这也正符合互联网言语自由的特点。当下“××人”的流行受到第一阶段“××党”“××族”的类推作用影响。“××人”这类网络自称语能够满足人们网络交际的需要,在“××人”这样的词语模里,可复制性强。当新的事物不断出现,网民对于表达的需求愈加强烈,就需要创造出更多的能够精确传达情感的自称语,这类能不断进行新造的自称语更满足语言的经济型原则,进而能够满足当下日新月异的互联网环境下人们的交际需求。这类词语显示出了互联网自称语存在的必然性。

(四)语义泛化

语言系统内部是一个符号系统,它内部的各种因素处于对立统一的关系之中,相互间呈现出一种平衡的状态。如果其中的某一种因素因为要满足新的表达要求,或受到其他语言的影响,破坏了原有的平衡,那么系统内的有关部分就会重新调整相互监督关系,达到新的平衡[11]。第一阶段第二阶段的自称语大多只是具有指称自己的功能,而随着自称语的不断发展,“宝宝”这类的自称语在不同维度上都产生了泛化的现象,如“宝宝”在使用范围上、使用主体上都发生了泛化。使用范围不再局限于互联网,且使用该词语的不再局限于女性,男性同样可以使用“宝宝”来进行自称,原有自称语的语义磨损及语义泛化,使得要表达新的人际关系或互动功能,只能依托于新造词,而在互联网这样更新换代比较快的交际场合,新造的自称语难免又会发生语义磨损和语义泛化的现象,例如:“打工人”这个词最开始只用来指称那些靠贩卖体力为生的工人,而后使用主体变成了工薪阶层,如今甚至是看似光鲜亮丽的明星及网红也开始使用这样的自称语。“打工”这个词的语义也发生了一定的泛化。这也可以解释为何第三阶段的自称语的标签性色彩、表达效果上更显而易见一些。

自称语除了语义以及使用主体发生了泛化之外,词性也会在逐步使用过程中发生变化,例如“i人”“e人”最初只用作名词来指称自己,而后逐渐发展成为形容词,网民们会用“很i”“很e”来形容自己。

四、结语

语言是人们的交际工具,语言随着社会的产生而产生。网络自称语是网民在网络平台所使用的语言。作为民众在交际过程中频繁使用的语言形式,在人们的交际生活中也逐渐占据了非常重要的地位。发生的变化极其迅速,其发生的转变自然能够折射出语言内外的一些现象,通过将近几年的网络自称语进行对比,可以明显看出其在社会功能方面的转变,具体体现在调侃自嘲和黑色幽默以及对于身份认同感的追随,对自身标签化的追求。

而产生该现象的原因与语言内外均有密不可分的关系,语言内某个词汇的语义发生了泛化,语言内的其他词汇就要不断调整相互之间的关系以达到新的平衡。

对此现象给予恰当的重视,不仅能够为现代汉语词汇的丰富做出贡献,更能够为现代汉语的发展清风溯源贡献一份力量。

参考文献:

[1]王月花.自称语选择的语用顺应探析[J].湖北函授大学学报,2015,28(20):105-106+118.

[2]何自然,冉永平.语用学概论[M].长沙:湖南教育出版社,2006.

[3]邓欢.青年女性汉语自称语历史变迁研究——批评语用学与人际语用学的视角[J].哈尔滨学院学报,2020, 41(03):111-114.

[4]周文伟,许芳娜.英汉自称语研究综述[J].怀化学院学报,2020,39(02):123-127.

[5]陈光磊.汉语词法论[M].上海:学林出版社,1994: 23.

[6]林纲.网络视域下“××人”词语模的生成与功能嬗变——由年度热词“打工人”等谈起[J].传媒观察, 2021,(02):62-67.

[7]胡玉琴.网络自称语“宝宝”的泛化与成因考察[J].现代语文(语言研究版),2016,(03):134-136.

[8]冉永平.指示语选择的语用视点、语用移情与离情[J].外语教学与研究,2007,(05):331-337+400.

[9]BENVENISTE E.1971.Problems in General Linguistics[M].MEEK M,GABLES C(trans.).Fla.: University of Miami Press.

[10]陈昌来,朱艳霞.说流行语“×党”——兼论指人语素的类词缀化[J].当代修辞学,2010,(03):64-70.

[11]何自然.流行语流行的模因论解读[J].山东外语教学,2014,35(02):8-13.

[12]叶蜚声,徐通锵.语言学纲要[M].北京:北京大学出版社,1981.

作者简介:

路崴崴,女,吉林白城人,长春理工大学文学院副教授,研究方向:汉语语法、对外汉语等。

刘亚菲,女,河南封丘人,长春理工大学文学院硕士研究生,研究方向:语言学及应用语言学。