新农科背景下园艺植物栽培学课程体系改革

2025-01-21钟亚琴黄宏霞张志林史红安

摘" 要:新农科建设要求融合产业需求和市场需求,培养多学科背景的农业高层次人才。园艺植物栽培学是园艺专业的必修课核心课程,在园艺专业人才培养中占有重要地位。该文根据园艺植物栽培学传统教学模式中存在的学生学习积极性不高、动手能力不强等诸多问题,从课程思政、教学内容与方法、课程实践及考核方式等方面进行教学改革与探索,以期激发学生学习内在驱动力,为新农科建设培养符合区域园艺产业发展需求、服务区域经济发展的应用型人才,为此类课程教学改革和实践提供参考。

关键词:新农科;园艺植物栽培学;课程改革;教学内容;考核方式

中图分类号:G642.0" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2025)02-0145-04

Abstract: The construction of New Agricultural Science requires integrating industrial needs and market needs and cultivating high-level agricultural talents with multi-disciplinary backgrounds. Horticulture Plant Cultivation is a core required course for horticulture majors and plays an important role in the cultivation of horticulture professionals. Based on the many problems existing in the traditional teaching model of Horticulture Plant Cultivation, such as students' low enthusiasm for learning and weak practical ability, this paper carries out teaching reform and exploration from aspects such as ideological and political education, teaching content and methods, course practice and assessment methods, in order to stimulate students' inner driving force for learning, cultivate applied talents who meet the development needs of regional horticulture industry and serve regional economic development for the construction of New Agricultural Science, and provide reference for the teaching reform and practice of such courses.

Keywords: new agriculture; Horticultural Plant Cultivation; curriculum reform; teaching content; assessment method

自我国深入实施乡村振兴战略并积极推进新农科建设以来,新农科建设已成为新时代农业领域高等教育改革的核心方向,为农业人才培养注入了全新的内涵和使命。新农科建设理念强调,涉农高等院校必须紧密围绕农业现代化的需求,利用现代生物技术、信息技术和工程技术等手段,对传统农业学科进行转型升级,以此催生农业领域原创性技术的创新,推动涉农高校培养具有跨学科知识和能力的高层次农业人才[1-2]。这样的教育模式旨在构建一个多学科交叉融合的系统,以协同促进人才培养与科技创新的步伐为农业发展和乡村振兴赋能。湖北工程学院作为一所地方性本科院校,始终坚持以培养具有实践能力和创新精神的应用型人才为根本目标。2014年,学校响应新时代农业教育的需求,启动了卓越农林人才教育培养计划的改革试点项目,其中园艺专业被选为实用技能型农林人才培养模式改革试点,旨在通过实践和技能的培养,为农业现代化输送急需的专门人才。2019年,园艺专业再获殊荣,成为“双万计划”省级一流专业建设点,这不仅是对专业教育质量的认可,也是对新农科人才培养模式改革成效的肯定[3]。通过这些举措,湖北工程学院正不断加强新农科人才的培养,以满足社会对农业领域高层次人才的需求。

园艺植物栽培学是园艺专业必修课,主要研究果树、花卉和蔬菜等园艺植物的资源分类和生长发育规律;环境条件对园艺植物生长的影响;园艺植物的繁殖方法和高效优质生产的基本理论和技术,是一门理论性和实践性并重的课程[1,4]。其教学质量高低与学生专业素质和技能的培养息息相关。本着推进新农科建设、培育卓越农林人才的目的,本文以湖北工程学院园艺专业园艺植物栽培学课程为例,针对教学内容、教学方法及实践环节存在的问题,对现有的课程进行改革,优化更新教学内容,探索教学方法,以期提高学生学习主动性,做到理论教学和实践环节有机融合,为新农科建设培养符合区域园艺产业发展需求、服务区域经济发展的应用型人才。

1" 当前教学中存在的问题

1.1" 学生缺乏学农热情,专业认同感不强,学习主动性差

随着社会不断发展进步,园艺专业作为一个涉农传统专业,相对于其他新兴专业和行业,正面临着诸多挑战。这主要是由于社会对涉农行业普遍存在认知偏见,许多人仍然固守着农业即“面朝黄土背朝天”的艰辛劳作的传统观念,认为农业工作“艰辛且不体面”,这种观念无疑大大打击了年轻人对园艺专业的兴趣和热情。因此,报考园艺专业的学生数量相对较少,其中多数还是由于专业调剂而进入该领域的。进入大学后,这些学生对园艺专业的理解和认识往往不够全面和准确。他们中的一些人可能会寻求转专业,而那些未能转专业的学生也常常心有不甘,缺乏对专业学习的热情和动力。这种状况导致了学生们在专业知识学习上的兴趣缺失,自信心不足,进而表现出学习态度消极、缺乏主动性的现象。笔者在教学实践中观察到,当前的大学生,尤其是“00后”一代,缺乏农村生活的经历,对农业实践缺乏直观感受,对农作物的基本知识了解不足。这种与农业的疏离感使得他们对园艺专业的兴趣和投入进一步减弱,难以真正领略到园艺学的魅力所在。这种现状不仅影响了园艺专业学生的个人发展,也制约了园艺专业的整体进步和社会认可度的提升。

1.2" 实践教学课时数少,教学资源不足,理论脱离实践

园艺植物栽培学的教学内容丰富多样,不仅涉及园艺植物的品种、生长发育规律以及环境因素对植物生长的影响等理论知识点,还包括了园艺植物的繁殖技术和田间栽培管理等实践技能。然而,由于专业课程学时的持续缩减,实验课被压缩为12学时,这显然不足以满足课程实践性的需求。园艺植物的生长周期具有季节性和长期性的特点,而实验课受到上课时间和课时的限制,导致学生在实验课结束前往往无法完整经历从种植到收获的全过程,也无法观察到果树修剪后的反应。此外,实践教学还面临着课程需求与教学资源不匹配的问题。如一、二年生蔬菜和草花的栽培及果树修剪等实验课,需要在田间进行实际操作,而学校的实习基地条件较为简陋,教学材料供应不足。同时,由于采用大班教学模式,教学资源有限,学生真正能够亲自动手操作的机会少之又少。这些问题共同导致学生的实践动手能力较弱,核心技能掌握不熟练,理论知识和实践操作之间出现了明显的脱节。

1.3" 教学内容重复,教材更新慢,与行业发展脱节

园艺植物栽培学的知识点繁杂且琐碎,内容与多门课程有交叉和重叠,如植物栽培学、土壤肥料学、设施园艺学和园艺植物产品贮藏与加工学等。因此在教学过程中,应该有选择性地、精准式地选择教学内容,突出重点,避免与其他课程内容重复。目前,在教材选择上,局限性强,教材内容陈旧,更新速度慢。随着园艺专业的快速发展,园艺植物新品种、栽培管理新技术和方法不断推陈出新,这些代表行业发展的新方法、新技术并没有很好地融入教学内容。

1.4" 教学方法单一,考核制度不完善,缺乏创新性

在传统的课堂上,老师讲、学生听,师生互动性差,学生学习主动性缺失,学习效果差。这种教学模式导致学生与老师之间缺乏有效沟通,一方面造成教师不能正确判断学生是否听懂、是否真正吸收知识;另一方面使得学生学习兴趣低,无法激发学生的学习兴趣。课程考核采用期末综合评价,平时成绩占10%,实验占20%,期末考试占70%。此种考核方式忽视了过程性考核,期末考试成绩占比大,造成学生期末为了考试过关突击复习,死记硬背,虽然最后考试过关,但对所学知识并没有真正掌握,影响学生实践技能和综合运用能力。

2" 改革措施

2.1" 优化课程目标,创新教学策略,重构教学模式

根据习近平总书记重要指示,以为党育人为国育才为目标,坚守立德树人的教育理念,致力于构建全员参与、全程贯穿、全方位覆盖的人才培养体系。确保课程目标与时俱进,满足社会与行业的需求。课程目标在知识目标和能力目标的基础之上,增加了思政目标。在教学策略上,采用任务驱动、学生与教师双线并进的形式完成教学任务。在教学过程中,分为课前、课中与课后3个阶段。课前任务尝试,即教师推送资源,学生自主学习,尝试任务。课中完成任务,即课堂上,教师引入案例、发布练习、现场示教和组织演习,学生探索新知、练习实践、梳理知识和反馈问题,通过师生交流互动和及时调整与评价来解决问题。最后完成任务,课后任务拓展,即课后,学生继续拓展任务,深化学习内容,到校内校外的实习基地实习实践,交流互动,总结反思。由此,学生在课前自主学习,发现问题并自我调整;课中协作学习,相互合作,共同完成学习任务;课后体验学习,通过实践和体验来加深对知识的理解。

2.2" 加强思政教育,培养学农爱农的热情,激发学生学习内在驱动力

在涉农高校的教育实践中,坚持“立德树人”的根本任务和“强农兴农”的时代责任,是培养农业专业人才的核心要义。教师的职责不仅在于传授农业专业知识,更在于培育学生深厚的农业情怀,激发他们对农业的热爱和对农业发展的责任感。通过思政教育,学生可以培养起坚忍不拔的品格、团结协作的精神以及创新创造的能力。这些素质的提升,将有助于学生在未来的农业领域中脱颖而出,成为推动农业现代化发展的中坚力量。首先,应当引导学生深刻理解我国悠久的农耕文明和农业的历史地位,认识到农业在国家发展中的基础性作用。通过将“三农”问题和政府的惠农政策纳入教学内容,学生能够直观感受到国家对农业的高度重视,从而增强他们投身农业事业的信心和决心。其次,将现代农业技术和园艺新应用引入课堂,通过邀请领域内的专家学者、成功企业家和优秀校友进行分享,可以让学生近距离接触农业前沿动态,了解农业发展的广阔前景。这些活动不仅丰富了学生的专业知识,也激发了他们对农业创新和实践的热情。最后,应培养学生将个人发展与国家的长远发展相结合的观念,鼓励他们将个人理想融入到国家农业现代化建设的伟大事业中。通过这样的教育引导,学生能够自觉地承担起推动农业发展和民族复兴的历史使命,成为既有专业能力又有社会责任感的农业人才。

2.3" 瞄准行业发展动态,结合地方特色,优化课程内容

随着国家对农业的重视和投入加大,农业科技的发展日新月异,现代园艺产业正迎来前所未有的发展机遇。园艺植物的生产方式正经历着从传统到现代的深刻变革,植物工厂、温室智能化装备、水肥一体化技术等现代化、智能化的新技术和新装备在园艺行业中得到了广泛应用。迫切需要将这些现代园艺业发展的新知识、新技术、新方法融入教学内容,对现有过时、落后的部分进行及时更新和优化。这样不仅能激发学生的学习兴趣,解决原有知识与时代脱节、内容枯燥等问题,更能让学生近距离接触行业前沿技术和发展现状,从而增强他们的专业自信心,激发其创新能力和探索精神。同时,充分利用有限的课时,做到授课内容重点突出,特色鲜明,具有应用性和针对性。在教学内容的安排上,既要重点介绍园艺植物生长发育特点、种苗繁殖方法、园艺植物的植株管理和产品器官管理等基础内容,又要结合湖北地方特色,补充讲解汉川莲藕、安陆白花菜、孝昌红桃和云梦无公害蔬菜生产技术等具有地方特色的园艺产业知识。既保证了课程知识体系的完整性和科学性,又充分展示了当地园艺产业的特色和优势,实现了面向地方培养应用型人才的目标。这样的教学内容安排丰富了课程内容,提高了学生的学习兴趣,为他们毕业后能够迅速融入农业生产一线、服务地方基层打下了坚实的基础。总之,通过瞄准行业发展动态、结合地方特色优化课程内容,不仅能够培养出更多适应现代园艺产业发展需求的高素质人才,还能够为地方园艺产业的持续健康发展提供有力的人才保障和智力支持。

2.4" 坚持以学生为本,运用多种教学方法,让学生成为教学的主体

“以学生为本”不仅是一句口号,更是一种教学理念的深刻体现。运用多种现代教学方法,能更好地激发学生的学习兴趣,培养他们的创新能力和批判性思维,使学生真正成为教学的主体。当前,传统的单向讲授法已经无法满足学生的学习需求,线上和线下相结合的混合式教学模式在高校悄然流行,为学生提供更加灵活和个性化的学习途径。课前利用线上微课,介绍基本概念和知识点,提前发布学习指引和学习任务。课中采用线下授课,根据学生对知识的掌握情况,解决重难点问题。课后通过作业检验教学成效。线上线下混合教学使学生成为学习的主体,由被动接受转变成主动学,教师从旁引导和有针对性地解答学生的问题。将园艺行业发展中的实际问题融入课堂教学,采用项目式教学模式,让学生围绕实际问题或项目进行深入研究,在实践中检验理论知识,通过团队合作来探索解决方案。这种方法不仅能够提高学生的实践能力,还能培养他们的团队协作和沟通技巧。根据专业特点和教学需求,将课堂搬到教学基地进行,结合田间植物生长状况,现场教学。将更多相关产业领域的专家、企业家甚至农民聘请作为专题讲课的老师建立校外专题教师专家库[5]。

2.5" 重视实践教学,拓宽实践教学途径,培养应用型人才

企业在招聘时,注重学生的实践动手能力和综合素质,这要求学生不但要具备扎实的理论知识,而且需要有较强的实践技能。新农科建设也要求课程内容在理论知识讲解的基础上,增强授课内容的实践性和启发性,着重培养解决实际问题的能力。因此,必须重视和加强实验实践教学,让学生通过实验实践将理论运用到实践中,并强化专业技能。因此,一方面调整理论教学与实践教学比重,增加实验学时。同时,根据岗位需求,调整实验教学内容,减少验证实验,增加综合性实验,让学生参与园艺植物从种苗培育、田间定植、土肥水管理、植株调整到病虫害管理和产品采收的全过程,对园艺植物整个生命周期有整体的认识。另一方面拓宽实践教学途径,在园艺实验室和校内实验基地的基础之上,校企合作,建立校外实习实训平台。全方位创造实践教学条件,让学生在田间、在实践中提高动手能力,发现、分析和解决实际问题,从而真正掌握园艺专业技能,满足社会对人才的需求。

2.6" 一科多考,强化过程性考核,建立多元考核评价体系

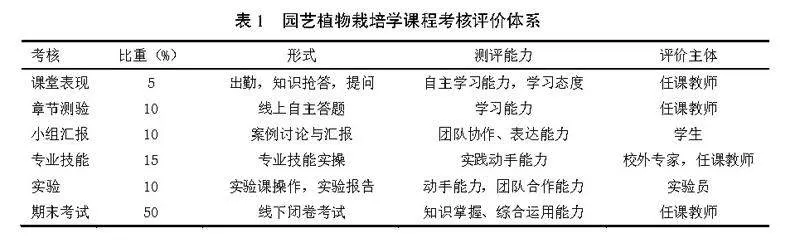

考核是手段,而不是目的。一科多考,在教学过程中给学生提供多次评价的机会,注重过程性考核,压缩期末考试所占的比重。通过多元化的评价主体、考核方式、考核内容及考核标准对教学过程进行动态评价,扩充多元化考核渠道。达到教师改进教学,学生主动学习,提高教学质量的目的。本课程考核采用过程性考核和期末考核并重的方式进行,过程性考核注重学生实践操作,首次将专业技能纳入考核范围,如浸种催芽、蔬菜嫁接、葡萄疏花疏果和桃树修剪等,结合企业实践,根据学生表现进行评价。具体考核评价体系见表1。

3" 课程建设成效

经过3年课程改革与建设,园艺植物栽培学在课程内容、教学资源、教学方法和学生学习效果等方面得到了显著提升,连续3年学生对课程评价位于学院前列。针对授课内容繁杂且重复的特点,课程坚持立德树人的理念,根据行业发展和社会需求优化教学目标,调整教学内容。重新编写教学大纲,融入思政教育,增加现代农业发展前沿和地方特色园艺植物的教学内容,建立课程思政资源案例库。利用超星学习平台,采用线上、线下混同,田间地头授课等多元化教学模式。在课程考核上,注重过程性考核,细化考核项目,对学生进行全面考核评价。为增强学生实践动手能力,积极拓展教学平台,与20多家企事业单位建立教学实践基地,一方面聘请校外专家到学校开展教学和讲座,另一方面,与企业合作,带领学生到企业生产一线进行实操训练和考核。学生学以致用,以赛促学,获全国大学生生命科学竞赛国家级奖项5项,省级奖项30余项;获湖北省智慧农业职业技能大赛三等奖2项。

4" 结束语

新农科建设赋予大学生兴农强农的时代使命,涉农高校面临着将产业和市场需求与教育紧密结合,培育具备跨学科知识和能力的农业领域高级人才的挑战。园艺植物栽培学作为园艺专业的核心课程,对于培育园艺领域的专业人才至关重要。针对教学中存在的问题,从专业思政教育、教学内容与方法、课程实践及考核方式等方面进行教学改革与探索,以期激发学生学习内在驱动力,培养既有专业技能又具备“一懂两爱”情怀的农业人才。

参考文献:

[1] 王玉书,高美玲,付学鹏,等.“新农科”背景下“园艺植物栽培学”课程思政教学改革[J].现代园艺,2021,44(23):168-169.

[2] 朱明涛,余俊,曾永贤.新农科背景下“园艺植物栽培学”课程教学改革与实践[J].现代园艺,2022,45(19):194-195,198.

[3] 邹礼平,李国元,李长春,等.地方院校卓越农林人才特色化培养实践[J].高教学刊,2018(2):150-152.

[4] 马百全,邢利博,袁阳阳,等.园艺植物栽培学园艺植物栽培学概论园艺植物栽培学教学改革探索——以西北农林科技大学园艺专业为例[J].教育现代化,2019,6(74):54-55.

[5] 齐晓花,陈学好.农科应用性专业课程研究性教学的探索与实践——以草本园艺植物栽培学为例[J].高等农业教育,2011(3):56-58.

基金项目:2020年度湖北工程学院教学改革研究项目(2020A15);2024年度湖北工程学院课程思政示范项目(KCSZ202417);2023年度湖北工程学院课程思政示范项目(KCSZ202325)

第一作者简介:钟亚琴(1980-),女,博士,讲师。研究方向为园艺植物设施栽培生理。