知信行统一的干部教育培训实效评估

2024-09-30熊淦刘亚荣

摘要:评估是干部教育培训质量保障的重要抓手,党的二十大报告提出的“知信行统一”为探索建构中国特色干部教育培训实效评估提供了依据标准。结合知信行统一的时代意蕴和理论内涵及其评估方法学理依据,研制知信行统一的中国特色干部教育培训实效评估框架,并提出“以终为始”的干部教育培训实效评估设计路线。采用案例研究法,围绕高校中青年干部入校研修项目分培训实效评估设计、培训实效评估证据链信息采集、基于评估证据链的培训实效呈现等三个阶段梳理评估框架实施过程,既发现该培训项目的知识和学习、信念和态度、行为改变等三个层次实效,也发现项目尚存在需求调研不够充分、深化学习阶段学习负担重、领导力相关设计不够合理等问题,为入校研修项目的改进与发展提供支撑。通过实践案例验证了该评估框架的可行性,进一步提出结果导向、评估前置、系统化设计、本土化建构、精细化研发评估工具等深化应用建议。

关键词:知信行统一;干部教育培训;培训实效评估;心理学依据

中图分类号:G718.6

文献标志码:A"""

文章编号:1009-4156(2024)11-0045-06

当前干部教育培训评估工作主要围绕课程、项目和办学机构展开,多以满意度指标替代质量内涵,尚缺少能够体现干部教育培训实效的评估机制。 党的二十大报告提出“坚持学思用贯通、知信行统一,把新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量”,对干部教育培训工作提出了实效要求。2023年9月,中共中央发布《干部教育培训工作条例》与《全国干部教育培训规划(2023—2027年)》,进一步深化了干部“知信行统一”的学习成效。在党的二十大报告提出的“知信行统一”目标指引下,有必要进一步探索和建构中国特色的干部教育培训实效评估框架,为推进干部教育培训事业的高质量发展奠定坚实基础。

一、知信行统一的干部教育培训实效评估理论框架

(一)知信行统一的时代意蕴与心理学依据

党的十八大以来,习近平总书记多次强调知信行统一的理论学习要求,为党员、干部夯实思想根基、强化理论武装提供了重要遵循。知信行统一体现了辩证唯物主义的认识论、实践论、方法论的高度统一,知信行的过程既是认识、实践、再认识……螺旋式上升的思想提升过程,也是改造主观世界与改造客观世界相统一的深入实践过程[1]。

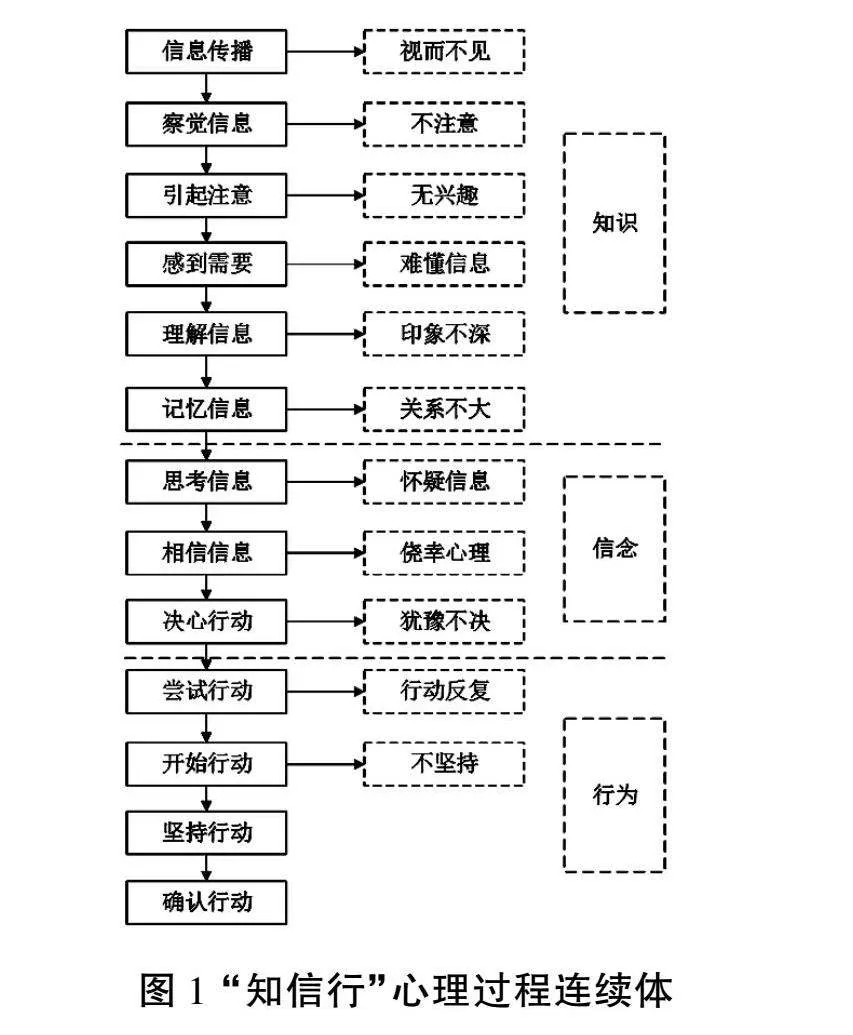

知信行的科学本质,体现为人的一系列心理活动及其外在的行为特征,可以从教育学和心理学中寻找可操作的方法论依据,现代关于知信行结构的研究最早源于健康教育专家柯斯特于20世纪60年代提出的行为改变理论[2]。“知信行”结构将人类行为改变分成知、信、行等三个连续体,知识只有转变成信念和态度,才能支配人的行动,信念在知识和行为中起到中介作用,但是人从接受信息(知识)到行为改变要经历一系列复杂的心理过程,在知识到行为的形成性转化过程中还会有一系列的阻力因素,任何一个阻力因素都有可能导致行为产生的失败,包含形成行为和行为受阻两个方面的“知信行”三阶段结构如图1所示。第一阶段是知识。信息首先需要传播出来,为人们所察觉后才能引起人们的注意,注意到信息之后要对该项信息产生需求才有机会进一步理解与记忆信息内容。在这一过程中,对信息视而不见、没有察觉到信息、对信息缺乏兴趣、无法理解信息、对信息缺乏深刻印象或无法有效记忆信息等都会阻碍心理过程的顺利进行。第二阶段是信念。人们记忆了信息以后会进入信息的处理与转化阶段,围绕信息内容形成自己的思考之后判断是否相信信息,并下定行动的决心或者作出行动承诺。思考信息阶段对信息的怀疑、相信信息但缺乏行动决心、行动前犹豫不决等是典型的阻碍因素。第三阶段是行为。行动阶段具体分为尝试行动、态度坚决地开始行动、坚持行动、确认行动等四个环节,若尝试行动过程中出现动摇或缺乏可持续的行动都会导致行为阶段的失效[3]。形成性转化过程中的阻碍既有自身因素,也有外界环境因素的影响,针对不同的影响作用可以通过信息来源权威性、传播效能、引起个体“恐惧”程度、效益预期和行为效果等方式对行为的产生与持续性进行干预。

(二)知信行统一的中国特色干部教育培训实效评估框架

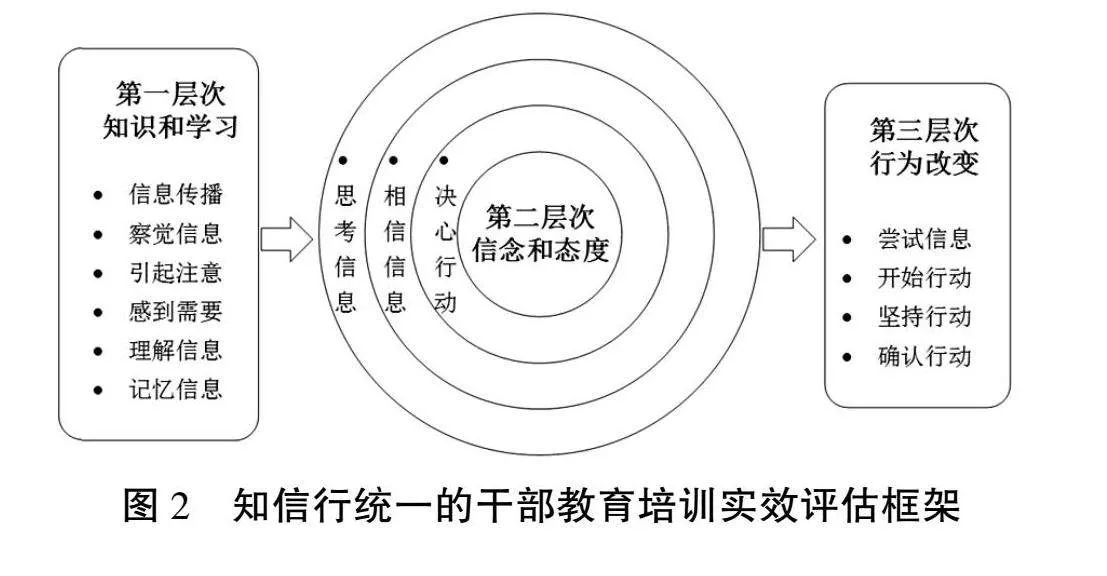

根据上述“知信行”理论结构,我们初步建构干部教育培训实效评估框架(见图2),其中,知(知识和学习)是基础,信(信念和态度)是动力,行(行为改变)是最终目的,该框架包含三个层次。

第一层次是知识和学习。在这一连续认知行为中,基本心理过程要经历“信息传播-觉察信息-引起注意(兴趣)-感到需要-理解信息-记忆信息”。参训者在培训中的觉察、兴趣、需要、理解等心理感受逐渐深入、环环相扣,共同作用于下一层次的认知行为。这一层次需要对参训者的满意度、学习内容适用度与认可度、知识与技能掌握情况等进行测量,对知识和学习层的评估结果可以作为培训活动优化的依据。

第二层次是信念和态度。这一阶段连续认知行为需要经历“思考信息(认真思考)-相信信息-决心行动”的心理过程。在这一层面需要对学习者思考的行为表现、行动信心、行动承诺等进行测量。

第三层次是行为改变。需要经历“尝试信息-开始行动(态度坚决)-坚持行动(动力定型)-确认行动”的过程。“行为改变”主要是参训者在自身岗位上的工作表现,它是培训在参训者工作层面的效果。

二、“以终为始”的干部教育培训实效评估设计路线

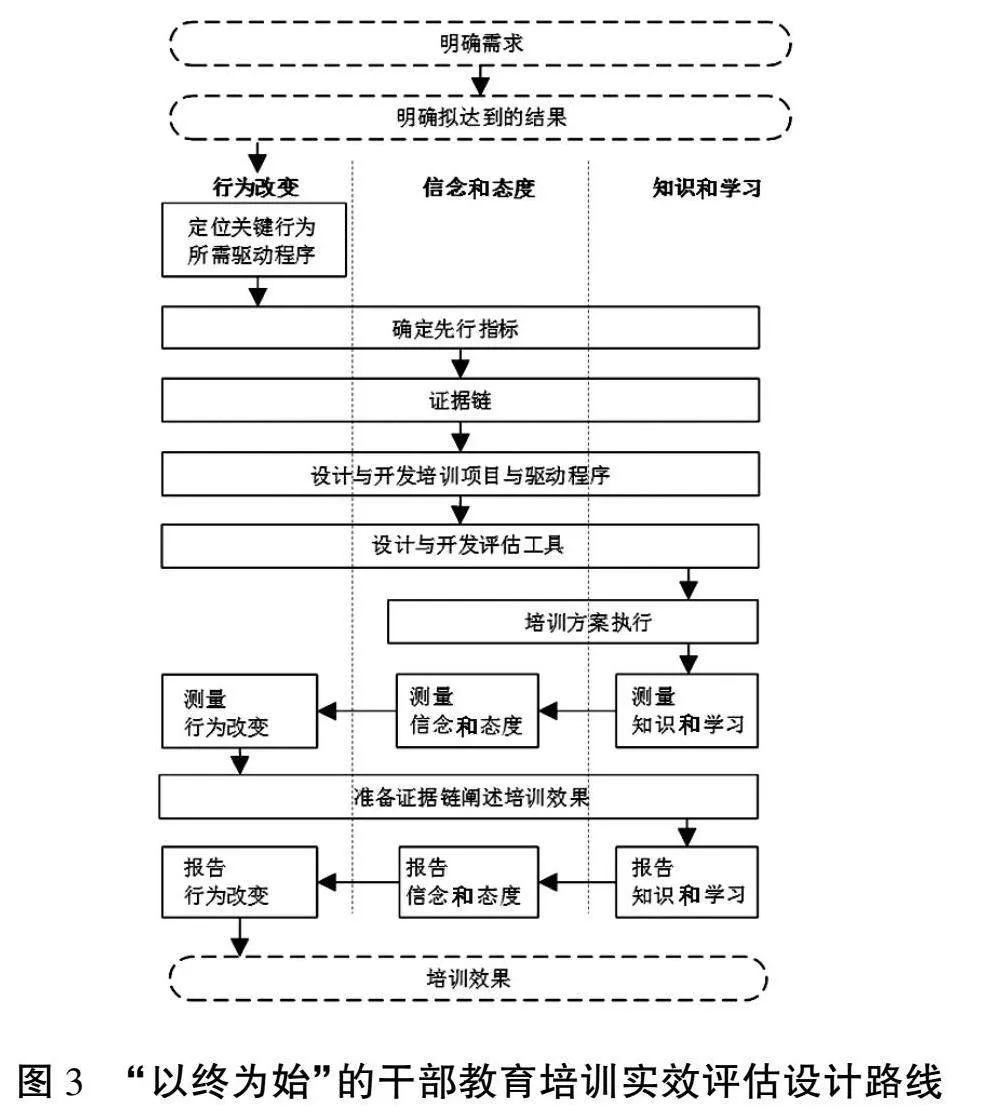

以知信行统一的干部教育培训实效评估框架为基础,我们进一步研究“以终为始”的逆向设计路线(见图3)。“以终为始”的干部教育培训项目设计是在传统培训项目设计基础上提出的新模式,它是先确定预期培训结果,再确定预期结果达到的证据,最后设计相应培训活动。其中,预期培训结果是评估和培训活动的最终目的,评估方式是预期结果和活动设计的标准,教学活动是完成预期结果和评估的方式与表现。格兰特·威金斯和杰伊·麦克泰格指出:“我们的课堂、单元和课程在逻辑上应该从想要达到的学习结果导出,而不是从我们所擅长的教法、教材和活动导出,课程应该是展示达到特定学习结果的最佳方式……最好的设计应该是‘以终为始’,从学习结果开始逆向思考。”[4]美国的柯克帕特里克将“以终为始”作为培训评估必须遵循的一项原则,即“培训者必须从期望的结果开始,再来确定需要什么样的行为来实现它们。然后,培训师必须确定态度、知识和技能,这些是实现所期望的行为所必需的。最后一个挑战是,如何展示培训项目,让参与者不仅能学到他们需要知道的东西,还能对项目作出积极的反应”[5]。

完整的干部教育培训实效评估过程包括培训方案设计、培训方案执行与培训实效展示等三个阶段。

培训方案设计阶段包含八个步骤:一是明确入校研修业务需求。二是明确预期培训结果。三是定位关键行为。为确保学员完成预期成果,必须确定少数对预期结果有最大影响的关键行为。四是明确行为驱动程序。行为驱动程序是强化、监督、鼓励和奖励关键行为表现的过程和系统,激活行为驱动程序被认为是任何计划成功的最关键要素之一。五是确定先行指标。先行指标为培训设计与管理团队提供早期检验,证明培训制定的长期目标正朝着预期成功的方向发展,使利益相关者放心。六是确定定量与定性的证据链。确定每一层次需要什么样的证据,来显示培训项目正在向预期结果进行。七是设计与开发具体的培训项目与行为驱动程序。八是设计与开发评估工具。用于获取证据链中所需定量或定性信息。

培训方案执行阶段主要是实施设计好的培训教学活动与行为驱动程序,运用相应的评估工具对学员不同阶段的信息进行测量,根据分析反馈结果及时动态调整培训教学活动与行为驱动程序,确保学员们持续走向预期结果。

培训实效展示阶段重新回归证据链,准备证据链来阐述培训的预期收益,基于知信行统一的干部教育培训实效评估框架,总结分析学员知识与学习层次、信念与态度层次、行为改变层次的测量信息,展示培训实效。

三、基于高校中青年干部入校研修项目的培训实效评估实践探索

为贯彻落实《全国干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划(2023—2027年)》中“加强履职能力培训,突出实战实效”的要求,更好地服务于教育事业发展需要和教育系统干部成长需要,国家教育行政学院举办了第一期高校中青年干部入校研修项目。南京大学、西交利物浦大学小组围绕“高校面向未来的人才培养体系构建”主题,聚焦南京大学“四个融通”人才培养理念、“三元四维”人才培养新体系以及西交利物浦大学“以学生为中心”的培养理念与实践前沿开展学习,深化对“立德树人”的根本任务和高校自主人才培养理论和实践模式的认识,深入了解高校改革发展的实践前沿,萃取新经验新理念,促进专业发展。本小组学员共计8人,其中,岗位类型为高校职能部门的干部3人、二级学院干部5人。干部学员所在单位类型以教育部直属高校为主(有6人),中管高校1人,地方院校1人。干部学员在本校平均工作年限12.9年,学员的工作背景均与人才培养工作密切相关。

(一)培训实效评估设计

根据知信行统一的干部教育培训实效评估理论框架与“以终为始”的干部教育培训实效评估设计路线,本小组培训方案具体设计路线如下:

第一,明确入校研修业务需求。本小组入校研修项目需求包含学员需求、培训设计与管理团队需求、基地校需求等三个方面,培训设计与管理团队需求侧重学员学习实效与未来发展,基地校需求侧重提升学校影响力与增进校际交流,学员需求侧重将学习成果顺利运用到岗位工作之中,本次入校研修业务需求以参训学员需求为主。

第二,明确预期培训结果。本小组的预期学习结果为学员通过本次培训能完成一项挑战性人才培养改革任务,在完成挑战性改革任务过程中提升人才培养方面的业务能力与领导能力。

第三,定位关键行为。学员完成一项挑战性人才培养改革任务会出现明确拟解决的挑战性问题、设计行动方案、执行方案并解决问题等三项关键行为。

第四,定位行为驱动程序。本小组设计的行为驱动程序主要有支持与监督两个系统:支持系统主要指为学员提供学习支架与引导;监督系统主要是出勤记录以及在项目执行过程中对学员完成任务情况的检查等。

第五,确定先行指标。行为改变层次的先行指标包括提出拟解决的问题、汇报与提交行动方案、尝试执行方案与反馈;信念和态度层次的先行指标包括积极思考与讨论解决措施、有行动信心、行动意愿强、作出行动承诺;知识和学习层次的先行指标包括出勤率高、参训感受、认可培训内容、感知培训符合期望、积极参与培训交互、掌握知识与经验技巧等。

第六,确定定量与定性的证据链。与先行指标相对应,行为改变层次的证据链包括学员相应学习阶段的问题链、个人总结与行动方案、尝试执行方案的反馈;信念和态度层次的证据链包括问题链/即时性反馈信息、行动信心指标信息/即时性反馈信息、行动承诺指标信息/即时性反馈信息;知识和学习层次的证据链包括考勤记录、满意度指标信息/即时性反馈信息、培训内容认可度指标信息/即时性反馈信息、学习投入度指标信息/过程性观察、知识和经验技巧变化指标信息/即时性反馈等。

第七,设计与开发培训项目与行为驱动程序。为获取以上证据链,进一步设计培训教学活动,并设计具体的行为驱动程序。

第八,设计与开发评估工具。本小组设计与开发的评估工具包括学习意愿与学习需求调查问卷、学习感受调查问卷、训后跟踪访谈提纲(学员)、训后跟踪访谈提纲(组织部门或上级领导)、学习过程非正式访谈与观察记录表、问题链记录表、个人学习报告模板、小组汇报PPT框架、考勤记录等。

(二)培训实效评估证据链信息采集

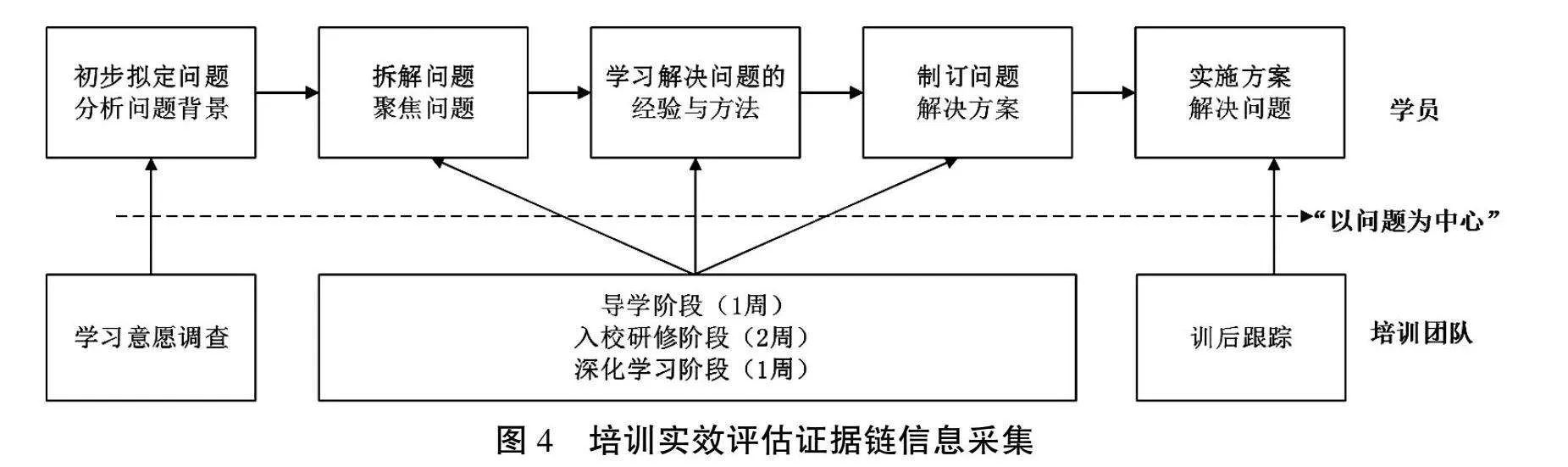

小组始终坚持以帮助学员解决挑战性问题为中心的培训设计理念,学员的核心培训需求是解决一项高校人才培养方面的挑战性问题,学员解决该问题会经历明确问题、学习经验、提出方案、实施方案、解决问题等系列连续过程。开展本次南京大学、西交利物浦大学小组入校研修项目的目的是在学员解决挑战性问题的过程中提供必要的支持,帮助学员实现解决挑战性问题,完成相应的改革任务。本小组入校研修项目的设计与实施始终围绕学员拟解决的实际问题展开,学员在培训过程中需要反复比对问题是否得到回应与解答,并实时记录产生的新问题,本小组培训团队在各培训环节运用相应的评估工具采集证据链信息。本小组完整的入校研修培训日程分成五个阶段(见下页图4)。

准备阶段(培训前),各学员初步提出拟解决的人才培养方面的实际问题,准备问题相关背景资料。学员需在到达国家教育行政学院前填写“学习意愿调查问卷”问卷,并提前学习相关理论资料。

导学阶段(1周),在国家教育行政学院进行,通过理论学习与工作坊,引导各位学员聚焦自身拟解决的问题,形成南京大学、西交利物浦大学的入校调研思路。共有3次导学工作坊,分别为理论框架工作坊、调研方案工作坊、调研方案讨论完善工作坊及行前动员会,每次工作坊半天。在导学阶段分别记录3次导学结构化研讨形成的问题链、考勤,进行学员学习过程非正式访谈和观察。

入校研修阶段(2周),南京大学、西交利物浦大学各1周,主要按照前期设计的调研方案开展学习、访谈、交流和复盘,深入了解高校在人才自主培养体系等方面推进有关改革发展的理念、逻辑、思路、举措、成效、问题等情况,萃取解决本校人才培养方面实际问题的新经验和新理念。其中,与主讲嘉宾的深度访谈、交流为核心内容。围绕三大主题相关问题,小组学员在两周内共计深度访谈南京大学、西交利物浦大学的校长5人、职能部门负责人2人、职能部门具体工作人员6人、院系负责人11人、院系具体工作人员1人、院系教师3人、学生5人,此外还听课2门、参观5次。在入校阶段分别记录南京大学、西交利物浦大学入校研修问题与考勤,进行学员学习过程非正式访谈和观察。

深化学习阶段(1周),在国家教育行政学院进行,目的是梳理分析理论学习和实践调研成果,协助各学员形成本校实际问题解决的行动方案。本阶段包含1.5天的大班汇报与1天的小组总结研讨。学员需以小组为单位在大班进行学习成果分享汇报,并提交个人入校研修学习报告,在培训结束后需填写“学习感受调查问卷”。

实践运用阶段(培训后),本阶段主要为学员返回所在学校后开展具体行动,目的在于解决实际问题,在解决实际问题的过程中持续进行反馈。

(三)基于评估证据链的培训实效呈现

根据入校研修过程中采集的信息,南京大学、西交利物浦大学小组入校研修项目对参训学员有显著价值,主要从知识和学习、信念和态度、行为改变等三个层次体现。

1.知识和学习层次实效

知识和学习层次的证据链包含满意度、培训内容认可度、学习投入度以及知识、经验、技巧、能力变化等指标。学员对于本次小组入校研修的整体满意度平均分高达4.86(满分为5分),几乎所有学员都感到非常满意。第1周导学环节、第2周南京大学入校研修环节、第3周西交利物浦大学入校研修环节、第4周入校研修成果梳理与交流环节的满意度分别为4.86、4.86、4.86、4.71。几乎所有学员非常期待将本次入校研修学习成果运用到工作中,所有学员都认同本次培训实现了预期目标,认为培训符合学习期望,并认可入校研修学习资料对于实际工作很有帮助。学员们均表示愿意把培训项目推荐给同事。培训结束时的学员自评问卷结果显示,学员对于培训投入度自评平均分高达4.86(满分为5分),几乎所有学员都全身心投入。对于小组入校研修所有环节,学员均积极参加学习活动。在导学阶段,学员逐一聚焦入校研修调研问题,积极参与主题小组合作,整理三大主题调研问题清单。在入校调研访谈环节,在每次集体访谈调研时,所有学员都积极参与思考,对照调研问题提纲与座谈对象多次追问与交流。在深化学习阶段,所有组员完成个人学习报告,积极为小组总结汇报建言献策。

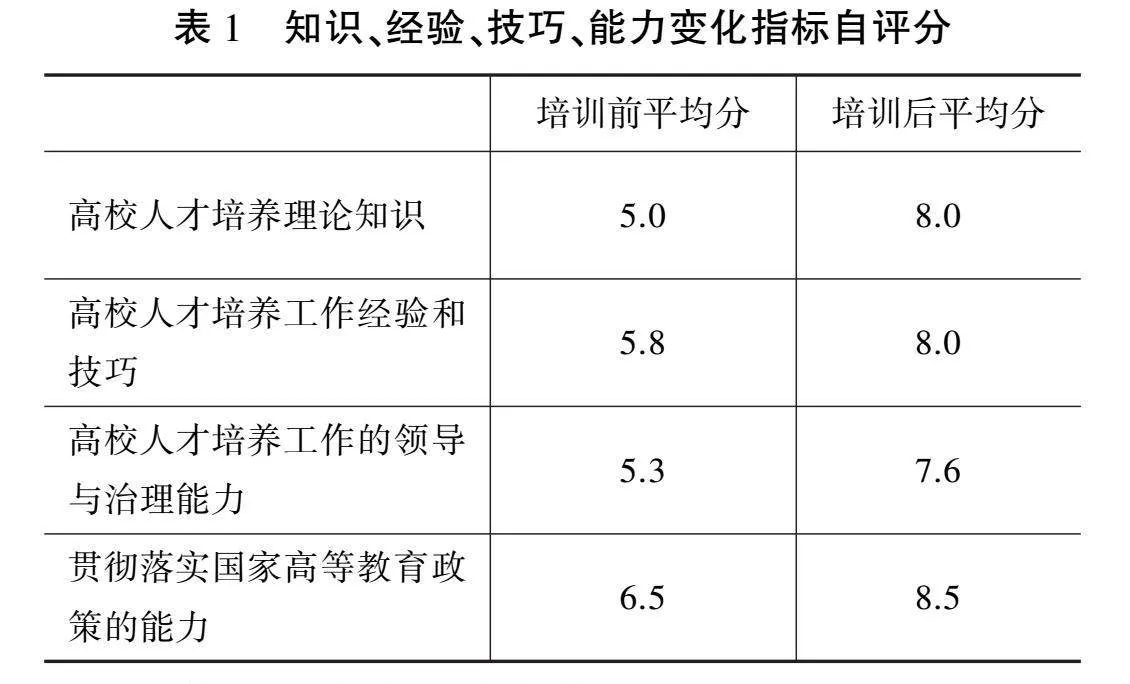

通过本次入校研修,学员掌握的高校人才培养知识与技能明显增加。培训结束时的学员自评问卷结果显示(见表1),学员参训后的高校人才培养理论知识、高校人才培养工作经验和技巧、高校人才培养工作的领导与治理能力、贯彻落实国家高等教育政策的能力相较参训前平均提升值超过2.0,其中,高校人才培养理论知识的平均提升值高达3.0。

2.信念和态度层次实效

信念和态度层次的证据链包含思考的行为表现、行动信心、行动承诺等指标。在培训过程中所有学员积极思考与讨论问题解决措施,在导学阶段,本小组形成了拔尖创新人才培养、本硕博贯通培养、卓越工程师培养等三大主题,其中,拔尖创新人才培养主题包含6个问题组、本硕博贯通培养主题包含27个问题、卓越工程师培养主题包含21个问题,另外补充了与高校组织领导力相关的3个问题。南京大学复盘研讨环节整理发现5个问题尚未得到经验,新生成了11个问题;西交利物浦大学新生成了6个问题。在深化学习阶段,学员对入校研修调研问题与相应经验举措进行系统梳理,拔尖创新人才培养、本硕博贯通培养、卓越工程师培养等三大主题对应问题已基本得到解答。其中,拔尖创新人才培养相关6个问题组100%获得答案、卓越工程师培养21个问题解答率达70%、本硕博贯通培养27个问题解答率达90%,但3个领导力问题解答效果不太理想,可能因为高校组织领导力问题较敏感,多人访谈时不太方便作答,更适合在一对一访谈时深入交流。

学员普遍有信心将所学内容运用到岗位实际工作中。其中,57.1%的学员非常有信心将本次所学内容运用到实际工作中,42.9%的学员比较有信心。在学习过程中,学员们不断作出积极的行动承诺。例如,一名院系负责人学员对南京大学“科学之光”系列课程感触较深,决心针对本学院大一学生开设一门科学类小班课程,注重训练学生的提问能力。

3.行为改变层次实效

行为改变层次的证据链包含个人总结与行动方案、尝试执行方案的反馈等指标。在深化学习阶段,所有学员积极参与梳理理论学习和实践调研成果,并完成个人学习报告,提出了有针对性的行动方案。部分学员在深化学习阶段或者培训结束后立即尝试实施一些改革行动举措。例如,一名院系负责人学员在南京大学、西交利物浦大学研修结束后即时提炼了32条可参考借鉴的人才培养改革实践经验,在国家教育行政学院深化学习阶段便开始部署推进自己所在学院的“悦选经典计划”、制作专业课程结构拓扑图、设计导航课讲解等行动举措。另一名院系负责人学员正在对接行业要求,以工业软件国家高质量发展计划为抓手,启动行业专班人才培养。

综合以上评估结果,可以发现本次高校中青年干部入校研修项目知识与学习比较符合期望,学员普遍有信心将所学内容运用到岗位实际工作中,部分学员训后即开始尝试实施改革行动举措,但也存在需求调研不够充分、深化学习阶段学习负担重、领导力相关设计不够合理等问题,进一步将相关问题及证据信息反馈给项目设计团队,为新一轮的入校研修项目设计与优化调整提供支撑。

从党的二十大报告提出的“知信行统一”依据标准,结合党中央始终将评估作为干部教育培训质量保障重要抓手的定位,对持续推进干部教育培训实效评估建议一定要关注以下五个方面:第一,“以终为始”、结果导向,拥有一个明确的结果,更能促进我们高效地利用资源完成任务;第二,将评估前置,以评估引领培训设计,真正有效的干部教育培训评估早在项目开始之前就开始了;第三,系统化设计评估框架,若仅使用满意度指标,虽然评估工具开发与测量便捷,但无法真实判断干部教育培训有效性;第四,照搬国外培训评估理论框架,难以适用我国干部教育培训本土情境,大量评估工具无法直接翻译套用;第五,评估问卷精心精致,注意日常讨论和在学习总结讨论中收集学员自发的收获言论。

基于高校中青年干部入校研修项目的探索,初步验证了构建的新干部教育培训实效评估框架,新的评估框架既是一个不断促进干部教育培训工作科学化的创新方法,也是一个不断自我完善的科学工具。接下来,我们将进一步完善评估理论框架、观测指标与评估工具,期待该理论框架可以引发学界的关注和讨论,不断推动构建中国特色干部教育培训科学专业体系。

参考文献:

[1] 于景森. 学思用贯通" 知信行统一[N]. 学习时报, 2019-03-11(1).

[2] 许欣.父母-儿童运动参与的知信行关系[D].北京:北京体育大学,2013:9-12.

[3] 马骁. 健康教育学[M].北京:人民卫生出版社,2004:58-60.

[4]格兰特·威金斯, 杰伊·麦克泰格. 追求理解的教学设计[M]. 闫寒冰,译.上海:华东师范大学出版社,2017:14-15.

[5]KIRKPATRICK" D L .Evaluating Training Programs. The Four Levels. Berrett-Koehler Organizational Performance Series[J]. Journal for Nurses in Professional Development, 1994(4):1083.

Effectiveness Evaluation of the Cadre Education and Training Based on the Unity of Knowledge, Faith and Practice

——Taking" the Training Program for Young and Middle-aged Cadres in Universities as an Example

Xiong Gan1,2 Liu Yarong1

(1.National Academy of Education Administration, Beijing 102600, Ghina;2.Sichuan University, Chengdu 610065, China)

Abstract:Evaluation is an important way to ensure the quality of cadre education and training. In the report of the 20th National Congress of the Communist Party of China, the concept of “unifying knowledge, faith and practice”,was put forward as the basis for exploring the effectiveness evaluation of cadre education and training with Chinese characteristics. Based on the historical significance and theoretical connotation of the unity of knowledge, faith and practice, and the theoretical basis of the evaluation method, the theoretical framework is developed for the evaluation of the effectiveness of cadre education and training with Chinese characteristics, and the design route of the persistent evaluation is proposed. Using a case study method, the implementation process of the evaluation framework for the training program for young and middle-aged cadres in universities is sorted out in three stages: training effectiveness evaluation design, training effectiveness evaluation evidence chain information collection, and training effectiveness presentation based on the evaluation evidence chain. It is found that the training program has three levels of effectiveness: knowledge and learning, beliefs and attitudes, and behavior change. At the same time, it is also found that there are still issues with insufficient demand research, heavy learning burden in the deepening learning stage, and unreasonable leadership related design, which provide support for the improvement and development of the training program. The feasibility of the evaluation framework has been verified through practical cases, and further suggestions are proposed for deepening application such as result orientation, pre-evaluation, systematic design, localized construction, and refined research and development evaluation tools.

Key words:Unity of knowledge, faith and practice; Cadre education and training; Training effectiveness evaluation; Psychological basis