“互联网+”赋能农民大学生创新创业的机制与策略

2024-09-30李冕

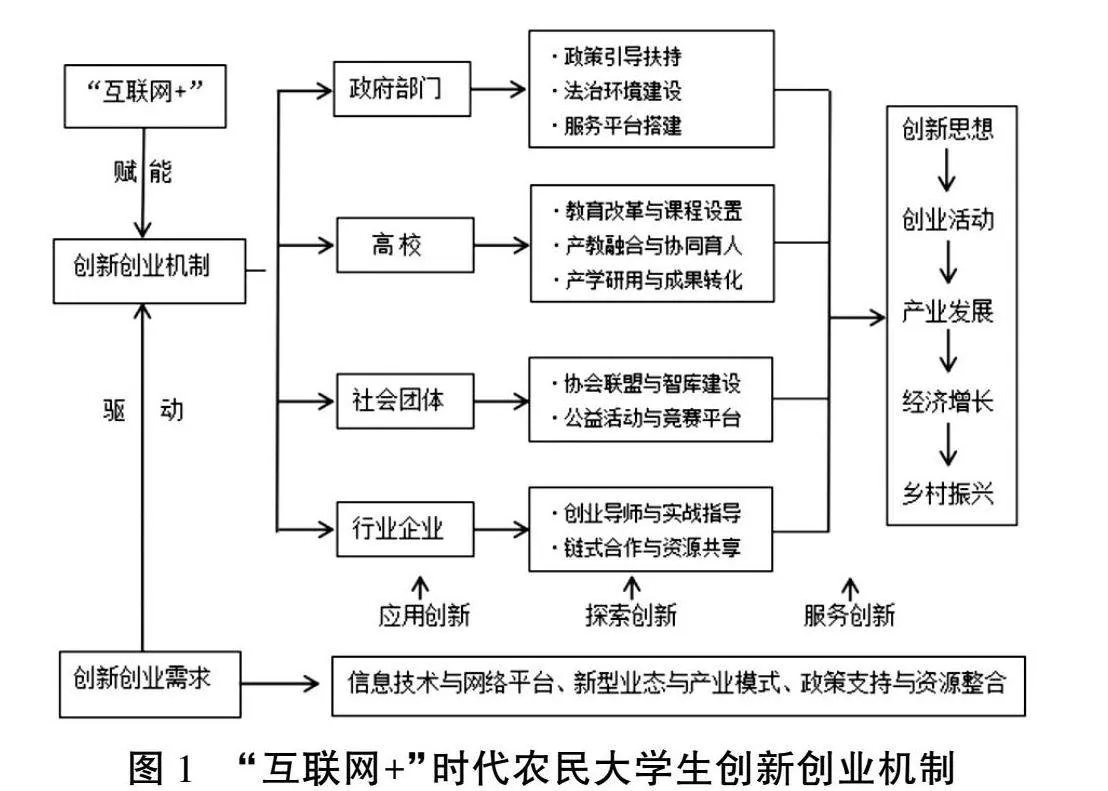

摘要:基于“互联网+”先进理念与技术,探索建立农民大学生创新创业的赋能机制,以期建立和完善针对农民大学生的创新创业体系及其支持措施,解决当前农民大学生创新创业活动存在的各类问题,从而提升农民大学生创新创业的成功率,全面推进乡村振兴战略。研究发现:(1)“互联网+”时代农民大学生创新创业需求集中在三个方面,即信息技术与网络平台的应用创新、新型业态与产业模式的探索创新、政策支持与资源整合的服务创新;(2)结合“互联网+”时代特点与乡村振兴战略推进方向,综合考虑政府部门、高校、社会团体、行业企业等多方主体利益联结关系,构建一个包含政策引领、能力提升、资源汇聚与服务配套等多个层面的创新创业机制;(3)科学提出政府、高校与社会等三个层面的提升策略,即强化政策引导与主体联结作用、完善产教融合与产学研用体系、建立资源共享与双创赋能机制。

关键词:“互联网+”;农民大学生;创新创业;机制

中图分类号:G52

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2024)11-0081-05

2024年2月,中央一号文件连续21年以“三农”问题为主题,提出学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效全面推进乡村振兴的意见。作为全面推进乡村振兴的生力军,农民大学生创新创业活动能够从一定程度上缓解就业难问题,并有效弥补农村人力资源不足问题,促使大学生实现个人价值,进而带动农村经济发展。以乡村振兴战略为时代背景,需要打造行之有效的创新创业机制,帮助农民大学生提升创新创业活力,助力乡村产业化建设,加快农村生产方式与供给侧结构性改革。农民大学生开展创新创业活动面临着诸多阻碍:高校创新创业教育轻实践重理论,造成大学生在创新创业精神、经验和能力方面都比较欠缺;从政府政策和社会支持来看,政府所制定的税收、培训等多项政策都偏重于农民大学生创新创业的前期启动阶段,且现有政策存在落实不到位、未得到有效利用等问题,再加之农村经济发展和基础设施建设水平都比较落后,农民大学生在乡村环境中从事创新创业活动也面临适应的问题。由此可见,无论是政府、高校、社会团体等外界各方主体对农民大学生的支持,还是农民大学生自身创新创业素质与能力,都不足以支撑创新创业活动的高质量发展,亟须寻求新的赋能机制与创新模式来提升农民大学生创新创业的实效性。

在“互联网+”时代,现代前沿信息技术与现代农村产业体系、农村经济深度融合,为农民大学生提供新的创业机会和创新空间,并借此机会构建创新创业新机制、新模式,推动乡村产业升级,促进城乡一体化进程,助力乡村振兴战略实施。基于此,依据“互联网+”先进理念与技术,探索建立农民大学生创新创业的赋能机制,并依托农民大学生创新创业实践活动验证机制实效性,以期建立和完善针对农民大学生的创新创业体系及其支持措施,解决当前农民大学生创新创业活动存在的各类问题,从而提升农民大学生创新创业的成功率,全面推进乡村振兴战略。

一、“互联网+”时代农民大学生创新创业需求分析

“互联网+”时代带动现代化产业发展,催化衍生一大批新业态与新机遇,为农民大学生创新创业提供不竭源泉,持续带动现代农业产业体系升级,助推乡村振兴战略发展。以“互联网+”为时代背景,农民大学生创新创业的需求呈现出多元化、深度化和融合化的特点,表现出与科技深度融合、新业态模式创新、政策环境优化等多元特征,需要全社会共同关注并积极应对,以期更好地推动我国现代农业发展和乡村振兴战略的实施。

(一)信息技术与网络平台的应用创新

随着互联网的普及,农民大学生群体对于网络信息技术的学习与应用需求日益增长。《中国互联网络发展状况统计报告》显示,近年来,农村网民规模持续扩大,农村网民规模为2.97亿,农村地区互联网普及率接近60%[1]。其中,农民大学生群体对互联网的认知度和使用率大幅提升,尤其在农产品电商销售、农业信息查询、远程教育等方面有强烈的应用需求。这表明,农民大学生对于现代信息技术产生了高度依赖与广泛应用需求,期待通过互联网手段获取专业知识,开展产品营销,提升自身的创新创业能力。这种现象可归结为以下原因:第一,信息获取与决策支持。在现代农业发展中,农民大学生愈发认识到准确及时的信息对农业生产、经营决策的重要性,而互联网已经成为他们获取政策资讯、市场动态、农业科技知识等信息的主要途径。例如,《中国互联网络发展状况统计报告》显示,农民大学生群体通过移动互联网每日平均获取农业相关信息的时间为8小时,相较于传统信息获取方式,互联网提供的信息更为全面、实时,有利于他们在农业生产和创业活动中作出科学合理的决策。第二,远程教育与自我提升。在教育领域,互联网技术改变了传统的学习方式,使农民大学生能随时随地获取教育资源,提升自身素质。相关研究发现,越来越多的农民大学生选择在线课程进行农业技术、企业管理、市场营销等知识的学习,这种灵活的学习方式大大降低了他们的学习成本,提高了学习效率,有力支撑了其创新创业活动的开展[2]。第三,电商平台与网络营销。随着电商行业的蓬勃发展,农民大学生对于在线销售、网络营销等互联网营销工具和技术的需求尤为突出。调查数据显示,参与电商创业的农民大学生比例逐年上升,他们通过开设网店、直播带货等方式,既有效解决了农产品销售难的问题,也提升了农产品的品牌价值和市场竞争力。这种转变反映出农民大学生已经熟练掌握了运用互联网技术拓宽销售渠道、实现农产品增值的策略。综上所述,信息技术与网络平台的应用创新,体现了农民大学生对现代信息技术的高度依赖与应用需求,这不仅是其响应时代变革、积极参与创新创业的表现,也是推进农业现代化、实现乡村振兴战略的重要力量。与此同时,进一步加强和完善互联网基础设施建设,提升农民大学生的信息技术水平和创新能力,将是未来深化农村改革、激发农村创新创业活力的关键所在。

(二)新型业态与产业模式的探索创新

相关调研数据显示,超过70%的受访农民大学生表示愿意尝试运用互联网技术革新传统农业经营方式,开发适应市场需求的新产品和服务,从而实现在农业领域的创业创新[3]。农民大学生对新型农业业态和商业模式的探索需求凸显了其对农业创新转型和产业结构升级的深刻认识与主动追求,主要体现在:第一,农业电商与新零售。在数字经济的推动下,农业电商已成为农民大学生创新创业的重要突破口。基于电商平台,他们能够直接面向消费者,打破地域限制,拓宽销售渠道,实现农产品从产地到消费者的快速流通。第二,智慧农业与数字农业。依托物联网、大数据、人工智能等先进技术,农民大学生积极探索智慧农业的发展路径。他们将现代信息技术融入农业生产全过程,实现精准施肥、智能灌溉、病虫害预警等功能,极大提升了农业生产效率和品质。在此过程中,农民大学生不仅扮演了新技术的使用者角色,也在实践中逐渐成长为农业科技创新的主力军。第三,共享农业与社会化服务。共享经济理念的引入,催生了共享农场、农事托管等多种新型农业业态。农民大学生积极参与此类模式的探索,通过线上平台整合闲置土地、农机具等资源,为农户提供个性化、定制化的农业社会化服务。研究表明,这些新兴模式不仅能提高农业资源利用率,降低生产成本,还为农民大学生创造了新的创业机遇和发展空间。

(三)政策支持与资源整合的服务创新

在“互联网+”时代,农民大学生对政策支持和资源整合服务的需求日益显著,这是因为他们充分意识到:在激烈的市场竞争和复杂的社会环境中,仅凭个人的力量难以成功开展创新创业活动,必须有适宜的外部环境和强大的支持体系作为依托[4]。首先,农民大学生创新创业需要政策引导与扶持。农民大学生对相关政策的关注度极高,尤其是涉及农业补贴、税收优惠、金融信贷、创业培训等方面的政策。根据相关研究资料,大部分农民大学生期望政府能出台更具针对性的政策来鼓励和引导他们在现代农业领域的创新创业。比如,设立专门针对农民大学生的创业基金,提供低息或贴息贷款;完善农业保险制度,降低创新创业风险;举办各类创业大赛和培训项目,提升其创业技能和经营管理水平。其次,资源对接与服务平台能够赋能农民大学生开展创业活动。相关统计数据显示,许多农民大学生反映,在寻找合适的创业项目、对接产业链上下游资源、寻求专业技术支持时存在较大困难,因此搭建线上线下相结合的服务平台,能有效帮助他们解决实际问题,加速创新创业进程。最后,建立产学研用协同创新机制为农民大学生创业提供机制保障。农民大学生创新创业的成功往往离不开高校、科研机构、企业和社会组织的多方协同。他们期待形成紧密的产学研用合作关系,通过共享科技成果、共建实训基地、共创示范基地等方式,将先进的农业科技成果转化为生产力。总而言之,农民大学生在“互联网+”时代的创新创业需求,不仅仅局限于技术和市场的层面,更重要的是政策引导和资源支持的整体环境建设。只有当政策、平台和服务等三者紧密结合,形成有效的支持体系,才能真正激活农民大学生的创新潜能,推动他们成功创业,进而带动整个农业产业的转型升级和乡村振兴事业的深入推进。

二、“互联网+”时代农民大学生创新创业机制构建

“互联网+”为农民大学生创新创业活动提供便利条件,形成政策扶持、网络平台、资源整合等需求的一体化赋能,系统提升大学生创新创业成功率[5]。结合“互联网+”时代特点与乡村振兴战略推进方向,综合考虑政府部门、高校、社会团体、行业企业等多方主体利益联结关系,构建一个包含政策引领、能力提升、资源汇聚与服务配套等多个层面的创新创业机制(见图1),旨在创造一个包容性、可持续性和富有创新活力的生态系统,让更多农民大学生能够在现代农业和互联网经济的浪潮中脱颖而出,在实现个人价值的同时,分享自己的创新思想,开创更多的创业活动,推动农村产业多元化发展与农村经济增长,全面推进乡村振兴战略。

(一)政府部门:建立政策扶持与资源服务平台

在“互联网+”时代背景下,政府部门在构建农民大学生创新创业机制中肩负着至关重要的引导和支撑作用,其职能定位与政策制定对于激发农民大学生的创新潜能、推动农业产业转型升级具有深远影响[6]。在机制构建过程中,政府部门需以前瞻性的政策规划、完善的法治环境、高效的公共服务平台和严谨的创新战略实施为着力点,通过多元化的政策工具与措施,支持和引导农民大学生抓住互联网带来的机遇,勇攀农业创新创业的新高峰。具体介入和策略部署可以从以下三个方面深化:

1.政策引导扶持。不断完善和创新针对农民大学生创新创业的相关政策,包括但不限于财政补贴政策、税收优惠政策、金融支持政策等。例如,设立专项创业基金,提供低利率或无息贷款,减轻农民大学生创业初期资金压力;通过税收减免措施,降低其创业成本,鼓励其投入农业“互联网+”创新实践中。

2.法治环境建设。强化立法工作,制定适用于“互联网+农业”领域的法律法规,确保农民大学生在创新创业过程中合法权利不受侵犯,如对农业知识产权的保护、对互联网交易安全的监管等。建立公正透明的纠纷解决机制,维护良好的市场竞争秩序,为农民大学生创造一个稳定有序的创业环境。

3.服务平台搭建。主导构建“互联网+农业”创新创业公共服务平台,汇集政策解读、技术咨询、市场信息、培训指导、项目申报等各种服务功能,形成覆盖全链条的一站式服务。此外,要积极推动政务服务数字化转型,简化办事流程,提高服务效率,切实解决农民大学生在创业过程中遇到的实际困难。

(二)高校:搭建产教融合共同体

1.教育改革与课程设置。一方面顺应“互联网+”时代特点,对现有农业及相关专业的课程体系进行改革与创新,增设涵盖互联网技术应用、电子商务、网络营销、大数据分析等内容的课程模块,培养农民大学生的互联网思维与跨界创新能力;另一方面,倡导体验式、项目式教学,使学生在实践中理解并掌握互联网技术在农业领域的应用方法与技巧。

2.产教融合与协同育人。强化校企合作,建立产学研用一体化的人才培养模式,通过共建实验室、实习实训基地、创新创业中心等方式,使农民大学生有机会亲历从研发到市场的完整创新链,增进对市场需求、产业趋势的理解,提升创新创业实战能力。

3.产学研用与成果转化。一是充分利用自身丰富的科研资源,加快农业科技成果向农民大学生创新创业项目的转化步伐,通过知识产权转让、技术入股、创业指导等形式,支持其将科研成果转化为具有市场竞争力的产品或服务;二是设立创新创业种子基金,建立完善的项目评审、立项、孵化、退出机制,为农民大学生创新创业提供全程孵化服务。

(三)社会团体:建设协会联盟与竞赛平台

社会团体可以充当政府部门、高校与产业主体之间的“催化剂”,凭借其跨界的组织优势、灵活的运作机制和广泛的社区网络,以高质量的行业分会与竞赛活动提升现代农业产业影响力,借助于“互联网+”时代的营销能力,有效地弥补政府部门和高校在某些服务上的空白,实现资源的有效配置与整合,从而为农民大学生提供更具针对性、灵活性和实效性的创新创业支持[7]。具体可通过以下两个方面进行部署优化:

1.协会联盟与智库建设。一方面通过举办研讨会、论坛、讲座等活动,构建一个集知识传播、信息共享、项目展示于一体的互动交流平台,为农民大学生提供接触最新农业“互联网+”理念和技术的机会以及与业内专家、成功创业者对话的空间;另一方面,整合社会各界资源,包括政府政策信息、企业市场渠道、金融机构资金、专家学者智力等,为农民大学生提供全方位、一站式的创新创业服务。

2.公益活动与竞赛平台。基于公益性质的创新创业项目,如设立奖学金、创业培训营、竞赛活动等,有针对性地提升农民大学生的互联网技术应用能力和经营管理能力。

(四)行业企业:形成产业链合作模式

现代农业企业不仅是农业创新与市场化的重要推手,更是农民大学生连接市场、对接产业、提升竞争力的关键桥梁。企业通过产业对接、技术转化、人才培养和市场开拓等方面的深度参与,不仅可以有效提升农民大学生的创新创业能力,更能推动农业产业的转型升级和农村经济的高质量发展[8]。具体可通过以下两个方面进行部署优化:

1.创业导师与实战指导。一方面,企业可与高校联合开展订单式培养、学徒制教育,让农民大学生在求学期间就能深入了解行业动态、掌握职业技能,培养符合市场需求的专业人才;另一方面,企业还可通过设立实习岗位、提供创业启动资金、建立创业导师制度等方式,鼓励和引导农民大学生投身农业“互联网+”的创新创业实践。

2.链式合作与资源共享。依托企业自身产业基础和市场经验,为农民大学生提供真实的商业场景和实践平台,对接产业上下游资源,协助其将创新想法转化为可行的商业项目,并通过企业的孵化体系对其进行精细化管理和指导,助其跨越从“实验室”到“市场”的鸿沟。

三、“互联网+”时代农民大学生创新创业提升策略

(一)政府层面:强化政策引导与主体联结作用

首先,整合政策资源,构建政策信息“一窗通”平台,实现从政策发布、解读到申请指南的无缝衔接,提升政策的可达性和可操作性。例如,开发综合性的政策服务网站或APP,集成所有与农民大学生创新创业相关的政策信息,提供在线咨询服务。其次,优化资金配置机制,增加公共财政投入,同时引入社会资本,建立多元化、多层次的资金支持体系,简化申请流程,确保资金高效、精准投放。例如,设立“互联网+农业”专项投资基金,采用“政府引导+社会资本跟进”的模式,为农民大学生创业项目提供种子资金和后续融资支持。最后,构建政府、高校、企业、社会“四位一体”的信息共享网络,确保农民大学生能够及时掌握最新政策动态、市场趋势及技术前沿,降低创业信息门槛。例如,通过线上线下相结合的方式,定期举办政策解读会、创业培训营,提升政策知晓率和应用能力。

(二)高校层面:完善产教融合与产学研用体系

第一,改革课程体系,注重理论与实践相结合。增设“互联网+农业”相关课程,强化实践教学比重,如农业信息技术、农村电商、农业大数据分析等课程,构建跨学科、跨领域的课程体系。第二,搭建校内外实践平台,为学生提供实战机会。通过校企合作、实习实训基地等方式,与涉农企业、农业科技园区合作,建立稳定的校外实习实训基地,强化实践教学并为学生提供创业实战机会。第三,加强师资队伍建设,提升教学的实战性和前沿性。一方面聘请行业专家和企业家担任兼职教师,不断提升校内课程教学质量;另一方面,鼓励教师到企业挂职、参与项目合作,提升其实践教学能力。

(三)社会层面:建立资源共享与双创赋能机制

第一,整合社会资源,建立创新创业服务中心,集合政府、企业、非营利组织等多方资源,提供法律咨询、财务管理、市场推广等服务,为农民大学生提供一站式服务;第二,通过举办各类创业赛事、论坛、展览,如定期举办“互联网+农业”创新创业大赛、创业沙龙等,搭建交流与合作平台,营造积极的创新创业文化氛围;第三,利用媒体和社交平台,通过媒体宣传、成功案例分享会等形式,宣传农民大学生创业的成功案例,改善公众对农民大学生创新创业的认知与支持,同时提升社会认可度。

参考文献:

[1]中国互联网络信息中心发布第46次《中国互联网络发展状况统计报告》[J].国家图书馆学刊,2023(2):1.

[2] WILLE C ,ALSTON-MILLS B .Academic Preparedness and Exposure to Agriculture and Natural Resources Majors and Careers for Migrant Farmworker College Students through Customized Classroom Instruction[J].The International Journal of Diversity in Education,2017(3):1-14.

[3]段庆华.湖南农民大学生创业教育调研分析及优化建议[J].现代农业研究,2022(9):51-53.

[4]张曼茵,李广德,夏冬梅.远程教育培养乡村振兴本土人才的先行探索——以教育部“一村一名大学生计划”为例[J].中国远程教育,2019(10):1-8+92.

[5]徐松美,文雅,齐文娟.新常态下融入“互联网+”的大学生创新创业[J].中国青年社会科学,2015(5):61-64.

[6]李兴光.创新创业教育对大学生创业意向的影响机制与路径研究[D].北京:对外经济贸易大学,2020.

[7]石伟平,郝天聪.从校企合作到产教融合——我国职业教育办学模式改革的思维转向[J].教育发展研究,2019(1):1-9.

[8]黄思源,高焕清.高素质农民培育的影响因素与对策——基于咸宁“一村多名大学生计划”的视角[J].河北大学成人教育学院学报,2023(4):47-53.

Research on the Mechanism and Strategies of “Internet Plus”Empowering" Innovation and Entrepreneurship among Rural University Students

Li Mian

(School of Marxism, Hunan Open University, Changsha 410004, China)

Abstract:Based on the advanced concept and technology of “Internet Plus,” this study explores the establishment of an empowering mechanism for innovation and entrepreneurship among university students from a rural background. It aims to establish and improve an innovation and entrepreneurship system and supporting measures specifically tailored to rural university students, address various issues currently faced by them in their entrepreneurial activities, and enhance the rate of success in their innovation and entrepreneurship endeavors, thereby promoting the comprehensive implementation of the rural revitalization strategy. The findings are as follows: (1) In the era of “Internet Plus,” the students’ needs for innovation and entrepreneurship are concentrated in three areas: innovative applications of information technology and online platforms, exploration of new business formats and industry models, and service innovation through policy support and resource integration. (2) By combining the characteristics of the “Internet Plus” era with the direction of rural revitalization strategy, and considering the interests and relationships among multiple stakeholders such as government departments, higher education institutions, social organizations, and industry enterprises, a multi-dimensional innovation and entrepreneurship mechanism was constructed, including policy guidance, capacity enhancement, resource aggregation, and service support. (3) Strategies for improvement are scientifically proposed at three levels: government, universities, and society. These strategies include strengthening policy guidance and stakeholder engagement, improving the integration of industry and education and the industry-university-research-application system, and establishing mechanisms for resource sharing and empowerment in innovation and entrepreneurship.

Key words:“Internet Plus”; Rural university students; Innovation and entrepreneurship; Mechanism