教育强国背景下家庭教育指导研究的路径

2024-07-10李海云陈红晔

摘要:家庭教育作为教育的组成部分,其高质量发展对实现中国式教育现代化、建设教育强国有重要意义。对家长进行专业化的指导能使家长在教育子女的过程中更加专业化、科学化。通过对近二十年国内有关家庭教育指导的文献进行研究发现我国家庭教育指导还存在许多不足:家庭教育指导研究的基础薄弱,学科融合度低;研究内容不够细化;专业化家庭教育指导队伍建设研究不足;家校社协同育人的研究视野较为单一。未来我国家庭教育指导应“加强基础研究,建立合作研究”“促进学科融合,拓宽研究方向”“积极借鉴经验,关注特殊群体家庭”“扩宽家校社协同育人的研究视野”,实现家庭教育指导的高质量发展,从而促进家庭教育高质量发展,为实现教育现代化、建设教育强国贡献“家庭力量”。

关键词:教育强国;家庭教育;家庭教育指导;高质量家庭教育指导

中图分类号:G78

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2024)08-0075-08

新中国成立以来,党和国家始终坚持教育优先发展战略,以建成教育强国为目标。习近平总书记在党的二十大报告中提出从现在到“本世纪中叶”全面建成“社会主义现代化强国”的战略目标、战略部署,明确到2035年“建成教育强国”[1]。习近平总书记指出,建成教育强国,是全面建成社会主义现代化强国的战略先导,是实现高水平科技自立自强的重要支撑,是促进全体人民共同富裕的有效途径,是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程[2]。随着“双减”政策的深入实施以及后疫情时代的到来,家庭教育的重要性日益凸显。

2021年10月,我国第一部家庭教育法《中华人民共和国家庭教育促进法》(以下简称《家庭教育促进法》)颁布,《家庭教育促进法》的颁布标志着家庭教育已经从“家事”变成了国家和社会参与的“国事”,国家开始对家庭教育提出更高的要求。学习先进的教育理念、科学的教育方法逐渐成为大众的迫切需要,与此同时,网络技术和信息技术在家庭教育领域的广泛应用,也使得家庭教育逐渐进入信息化时代。随着家长对家庭教育重视程度的提高,家庭教育中出现的问题已经难以用传统经验解决,专业的家庭教育指导成为家长的迫切需要,然而现阶段我国家庭教育指导仍处于发展完善阶段,现有的家庭教育问题尚未得到妥善解决。在实现教育强国战略的关键时刻,家庭教育作为教育的重要组成部分,如何对家长进行高质量家庭教育指导已经成为大众关心的问题。理论是实践的指引,实现家庭教育指导研究的高质量发展有助于推动高质量家庭教育指导的发展。通过对现有家庭教育指导研究成果进行梳理分析,总结现阶段我国家庭教育指导研究领域存在的问题与不足,为学者提供新的研究视角和方向,能够推动家庭教育指导研究高质量、高水平发展,进而实现我国家庭教育指导专业化、科学化发展,为实现教育现代化、建成教育强国贡献“家庭力量”。

" 一、家庭教育指导研究的现状分析

近二十年国内有关家庭教育指导的文献是分析的基础,在中国知网中以“家庭教育指导”或“家长教育指导”为主题进行检索,时间限制为2000年1月至2023年12月,共检索到3 077篇文献,再次进行筛选并剔除无关文献后得到期刊论文702篇,硕博士论文352篇,将期刊文献来源规定为核心期刊后得到核心期刊文献165篇。通过中国知网的可视化分析对二次筛选后的702篇文献进行计量分析,可以得出当前家庭教育指导研究的发展趋势、学术研究团体和研究领域,对核心文献进行内容分析可以归纳出现阶段我国学者在进行家庭教育指导研究时的研究重点。

(一)计量分析

1.文献数量总体呈上升趋势

从图1可以看出,从2000年开始,以家庭教育指导或家长教育指导为主题的文献数量总体呈上升趋势,大致可分为四个时期:2000—2003年为第一个时期,该时期研究发展缓慢,发表期刊数量较少;2004—2016年为第二个时期,2004年《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》出台后,有关家庭教育指导的文献数量逐渐增加;2017—2021年为第三个时期,这段时间学者发表文献数量平稳增长,这与2016年11月出台的《关于指导推进家庭教育的五年规划(2016—2020年)》不无关系;2021年至今为第四个时期,发文量迅速增长,这得益于2021年10月颁布的《家庭教育促进法》,《家庭教育促进法》的颁布引起了学者的广泛关注,使得这一时期的发文量持续增加。由此可见,近些年我国家庭教育指导相关政策文件的持续颁布,给家庭教育带来科学性、规范性指导的同时,也推动家庭教育指导研究的蓬勃发展。

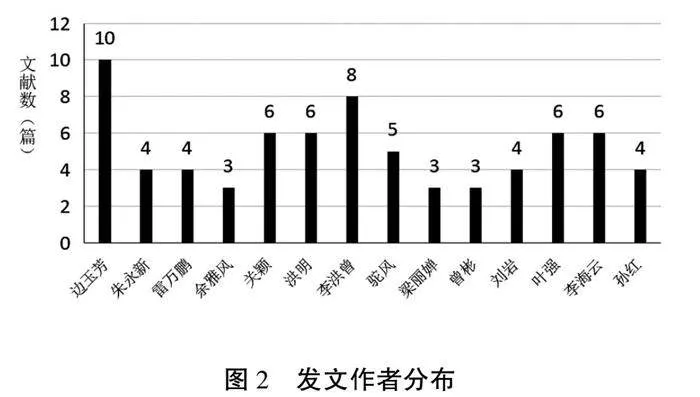

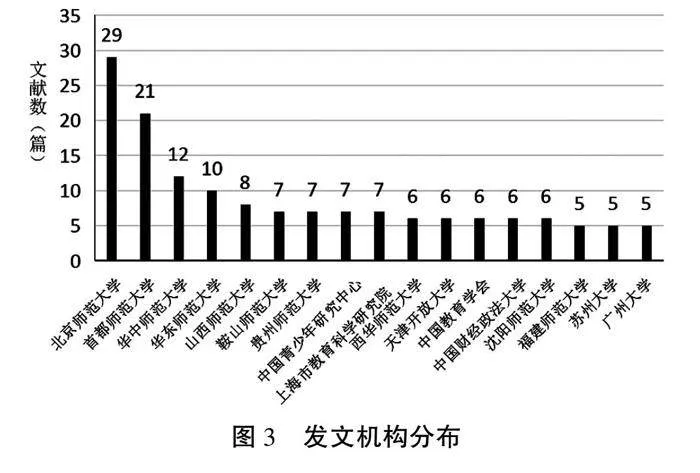

2.主要发文作者和机构集中在师范院校

通过图2和图3可以得出,目前关注家庭教育指导领域发文较多的学者除李洪曾(就职于上海市教育科学研究院)与关颖(就职于天津科学研究院社会学研究所)以外,其他学者均在高校工作,绝大部分学者在师范院校工作,所以发文机构绝大多数为师范院校。由此可见,师范院校对家庭教育指导的关注最多。虽然家庭教育指导研究主要由师范院校与教育科学研究所支撑,但教育研究机构之间的合作交流较少,发文数量较少,尚未形成具有规模的研究团体与专业队伍。

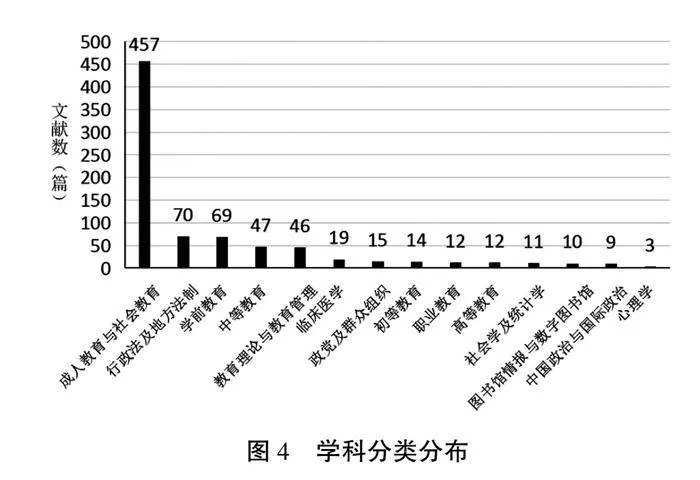

家庭教育是教育系统的重要组成部分,其目的与学校教育、社会教育一样,都是为了将儿童、青少年培养成具有时代特征、德智体美劳全面发展的人才。因此,在对家庭教育进行研究时可能涉及学校教育学、社会教育学、人才学、伦理学等学科。与此同时,儿童和青少年是家庭教育的主要对象,所以研究家庭教育必然会涉及与儿童和青少年成长相关的生理学、心理学、营养学、卫生学等学科。

综上所述,家庭教育的特点之一便是具有很强的综合性。2022年《家庭教育促进法》正式实施后,我国家庭教育全面进入了法治实施轨道,中国父母随之进入“依法带娃”时代。这也代表着法学与家庭教育的联系应该更加紧密。由图4可知,目前与家庭教育指导有关的学科仍集中在教育学领域,在其他学科受到的关注度不高。有关家庭教育指导的研究虽然分布广泛,但是在教育学以外的学科领域受到的关注度远远不够,学科间的分布极不均衡,各学科间交流少、融合性差。

(二)家庭教育指导的内容分析

1.对相关概念定义的研究

学界多把家庭教育指导定义为:由家庭以外的组织、群体及个人进行家庭教育指导的过程,其主要客体是父母,在家庭教育这一教育过程中,家庭教育指导兼有成人教育、业余教育、师范教育、继续教育等多种属性[3]。吴素贞认为,学校作为家庭教育指导的主要场所,应在考虑到家庭教育过程中的问题、家长的困惑以及家庭自身的需求的前提下,为家长提供必要的支持和帮助[4]。李洪曾认为,家庭教育指导就是学校与社会对父母家庭教育的帮助与引导,即“家庭以外的社会组织和机构组织起来,帮助父母提高教育素质和改进教育行为,促进孩子身心健康发展的教育过程”;他指出,家庭教育指导是国民教育体系的构成要素,它不仅是成人教育、业余教育,而且具有师范教育的属性[5]。可见,学校与家庭教育之间有着密不可分的关系,二者在共同发展中相互促进。为了推动未成年人全面健康成长,《家庭教育促进法》规定,家庭教育应将其视为父母或其他监护人,以培养、引导和影响其道德品质、身体素质、生活技能、文化修养和行为习惯等方面的行为。我国官方公布的文件规定,家庭教育是由相关机构和个人提供专业支持和引导,以提高家长对子女教育的能力。

目前,学术界对家庭教育辅导的定义尚未达成一致,对家庭教育辅导的概念也只是笼统的界定,并未对有关的机构、所从事家庭教育指导的人员的素质和能力要求作出具体规定。

2.家庭教育指导对象研究

家庭教育指导对象可以分为普通群体家庭和特殊群体家庭,目前学者主要针对普通群体家庭教育指导进行研究。如李洪曾在2004年的研究中发现,在家庭教育中父母是最普遍的指导对象,祖辈家长则被忽视[6];2014年,李洪曾等人以“80后”父母群体为研究对象进行研究,并对家庭教育指导提出了新的要求[7];2017年,李洪曾调查研究了一万两千多名年龄在3~18岁之间的儿童家长,旨在了解家庭教育指导的现状,并探究家庭教育指导的受众群体的新特点[8]。

一些学者认为,对于那些处于劣势地位的儿童家庭,如农村留守儿童和城市农民工随迁子女、特殊儿童群体等提供家庭教育指导的迫切性不容忽视。在对湖北省11市家庭教育进行问卷调查和访谈后,王坤等人发现农村留守儿童的家庭教育存在严重缺失、观念偏差、方式缺陷、缺乏指导和资源匮乏等问题,因此提出了一系列促进留守儿童健康成长的对策,包括提供法律支持保障、加强科学和专业化研究、改善家庭教育质量以及营造社会支持系统等[9]。杨新红关注到城市农民工随迁子女的教育问题,呼吁加大对教育事业的投资,以确保所有孩子都能够享有平等的受教育权利,为流动儿童教育创造良好的受教育条件,同时提高城市流动人口的收入,使得他们的子女能获得更多的教育机会[10]。

还有一些研究者关注到儿童、父亲和母亲之间的关系,在家庭教育的研究中,母亲因为在家庭中的天然优势往往受到更多关注,与之相比,对父亲的关注则较少。一些学者关注到了父亲在家庭教育中的缺席,而其他学者则探究了父亲在家庭教育中所具有的独特作用。例如,在王卫红和苏庆华的研究中得出父亲在家庭教育中的角色定位存在严重缺陷,其教养时间的投入不足,教养质量欠佳,他们往往忽视了家庭教育的重要性,从而导致养育效果不尽如人意[11]。李晓巍实证分析了父亲参与教育的独特性和必要性,并肯定了父母合作在教育方面所带来的优势[12]。

从上述内容可知,目前我国家庭教育指导的对象主要集中在普通群体家庭,对特殊群体家庭关注较少,主要集中于农村留守儿童家庭,同时对除父母以外的指导对象关注度不高。

3.关于家庭教育指导内容的研究

通过文献整理分析发现,从研究内容上看,关于家庭教育指导内容的研究主要为帮助家长明确自己的角色定位以及针对不同群体的家庭教育问题指导。侯建平和梁淑琴[13]认为,家庭教育指导实践与家长的期望存在冲突,家庭教育指导应注意针对性[14]。关颖指出,很多家长对自己的角色定位不够明晰,所以对家长角色定位的指导应该是家庭教育指导工作的重要关注点[15]。

针对农村留守儿童群体,汤春辉[16]提出,改善农村留守儿童家庭教育,父母应树立正确的教育观并积极进行沟通,学校社会应形成教育合力,鼓励朋友间的互相帮助。杨忠[17]认为,在农村引进高素质人才,重视儿童性格的培养和人身安全的保护也十分重要。单亲家庭的孩子由于家庭因素,会有更大的可能出现没有自信、自暴自弃、打架斗殴等行为,因此针对单亲家庭群体的家庭教育指导也是学者关注的重点。黄瑕认为,单亲家庭中的家长要提高自身素质,营造良好的家庭氛围,学校要增强教师素质,提高教育水平,同时要改变教育观念,培养孩子的美好品德,社会也应给予关注。总体来说,学界对特殊群体家庭教育指导的关注度不高。

4.关于家庭教育指导师的研究

家庭教育指导者服务队伍作为我国家庭教育指导服务体系建设的重要组成部分,也是影响服务体系建设质量的关键,队伍建设的核心内容和任务之一是指导者专业标准的建立。我国对家庭教育指导师的研究起步较晚,目前并未建立系统完整的专业标准,学界也未对家庭教育指导师这一概念作出明确界定。现阶段学者的研究主要从以下两个方面实现“指导人员的入职门槛与专业化”:一是在教师培训体系中加入对家长教育方面的相关知识的掌握;二是通过高校开展家庭教育指导方面的教育,培养高素质的专业人才,建立专业化的家长学校师资培训和考核制度,以职业化为导向加强家长教育教师队伍,由教育行政部门牵头,与全国性的家庭教育研究机构合作,共同制定家庭教育指导教师的认定和准入标准[18]。

不同学者对家庭教育指导师的专业标准关注的维度不同,有的学者关注指导师的专业综合素质,有的学者更加注重从业者的专业自觉,还有的学者关注到了家庭教育指导师应具备的综合知识。晏红对家庭教育指导者的专业素质作出规定,她认为:“家庭教育指导者的专业素质,是指家庭教育指导者在开展家庭教育服务与指导的专业活动时应具备的基本教育品质,是家庭教育指导者对家庭教育指导工作所持的专业伦理、专业知识和专业能力有机结合的统一体。”[19]李洪曾和夏小红认为,专业自觉认识、专业自觉动机、专业自觉能力和专业自觉情感是教师作为家庭教育指导者应具备的素质[20]。《家庭教育促进法》对家庭教育指导师应具备的能力作出规定:家庭教育指导师职业资格标准包括职业概况、职业能力结构、职业能力等级等。还有研究者提出,家庭教育工作者除具备基本素质如身体健康、有精力教学、热爱教学、有职业道德和专业态度以外,还应该具备幼儿发展、幼儿家庭教育和家庭教育方面的专业知识和专业能力[21]。

5.关于家庭教育指导渠道的研究

当前,我国家庭教育指导所开展的主要形式是通过学校进行指导,同时发挥社区的作用。伴随着互联网技术的发展,大众媒体在家庭教育指导中的运用也越来越普遍且形式多样。

(1)学校方面

学校作为指导家庭教育的主要渠道,长期以来都是学者关注的热点问题。目前,学者更多关注的是学校在家校合作中如何更好地发挥作用,所以调动学校的积极性、推动家校合作更好地发展是当前学界研究的重点。鲁士发从“机制、体系、师资、课程、支撑”等五个角度入手,对提升学校教师家庭教育指导能力和水平、重视学校指导责任、强化家庭主体责任进行论述,帮助解决“家校共育”的现实之忧[22]。随着“双减”政策的颁布,部分学者也开始关注到新形势下家校协同育人这一问题,如何在“双减”背景下进行家校共育也成为新的热点问题。

现有的家庭教育指导研究过于注重以学校为主导的家校合作,学者们也关注到家庭教育指导中学校的主导地位,开始将研究聚焦在家庭教育指导的边界问题上。王东在其论文中指出,学校家庭教育指导是有边界的,是具有一定的范围和特定的目标,学校的家庭教育不可能涵盖所有与家庭教育有关的内容,所以学校家庭教育指导要有明确的功能定位和指导边界[23]。与之相同,边玉芳和张馨宇也关注到了学校作为家庭教育指导的主要渠道,它的职责定位存在问题,在目前的家教合作中,学校所承担的责任和具体任务还不清晰,缺乏明确的指引和边界,难以发挥重要的指导作用,甚至严重影响了自身正常的教育教学工作[24]。

(2)社区方面

研究者也认识到家庭教育指导过程中社区指导的重要作用,进行了相关的调研工作。关颖认为,社区所提供的家庭教育具有独特的优势和作用,既可以作为其他渠道的有益补充,也可以运用多种综合性的理论基础,调动社区各方面的力量在社区开展以家庭为主体的特殊家庭教育[25]。鞠佳雯等人调查分析我国9个省(自治区、直辖市)的社区家庭教育指导服务体系,分析其基本情况、人员队伍组建情况、开展指导服务工作的现状及效果,以及工作中存在的问题,并提出建议帮助社区更好地发挥优势,为家长提供专业便捷的指导[26]。也有学者开始关注“双减”背景下,社区如何进行家庭教育指导,严春基于“双减”背景,立足供需关系对社区家庭教育指导现状进行分析,从健全法律制度体系、完善社区家庭教育资源、协同培育家庭教育师资以及推进社区家庭教育服务精准供给等方面对建构社区家庭教育指导模式进行研究[27]。一些学者以具体城市为例进行探究,如曹慧以天津市为例研究社会工作接入社区家庭教育指导[28],王琳以济南市某社区项目为例进行研究[29]。她们的研究均认为,社区工作者参与社区中的家庭教育指导工作对社区指导家庭教育有积极的作用。

研究者也关注到社区在家庭教育指导方面的不足,如何改善社区在家庭教育指导中存在的不足也是学者研究的重点。伍晓凤认为,目前我国社区工作人员紧张,专业指导态度、指导能力和指导素质亟待提高。没有经过专业系统的培训学习,大多依靠自身有效经验在工作中摸索前行,科学化不高导致社区的专业指导人员素质参差不齐,权威性和专业性不够[30]。鞠佳雯等人通过调研发现,我国社区家庭教育指导的内容和安排与家长需求不完全匹配,工作管理制度和指导者专业化水平不够,经费保障不充足,缺少政策文件的明确指导和上级部门的有效支持[26]。

综上所述,虽然学者的研究证明社区对家庭教育指导具有重要作用,但目前仍有欠缺,难以完全发挥其积极作用。

(3)大众传媒方面

大众传媒具有传播速度快、范围广、影响力大等特点,在家庭教育指导中发挥着不可替代的作用,近年来互联网对家庭教育指导的影响也得到关注。学者们看到了大众媒体的价值和力量,学者们对如何更好发挥媒体的作用、还能在哪些方面提高大众媒体的有效性进行了探索。马小莲等人探求“互联网+”在家庭教育指导服务中的多元化和个性化[31]。杨素萍和林慧圆对互联网背景下广西农村家庭教育指导服务进行研究,分析家庭教育指导存在的问题,提出开发适合农村家庭教育的指导内容和形式、增强家庭教育指导者与农村家庭的联结和互动,进一步提高农村家长的网络使用率和信息化素养等方面的策略[32]。孟晓将“互联网+”与幼儿家庭教育指导相结合,“互联网+”是一种新型的教学形式,能为家长在孩子幼儿时期提供更丰富的资源、更快捷更便利的学习条件,可以有效缓解部分家长在家庭教育中的压力,帮助家长提高知识储备,使得家长和孩子一起成长[33]。还有学者探讨“互联网+”背景下学校、社区如何更好提高协同育人的有效性。

二、当前我国家庭教育指导的问题分析

(一)研究基础薄弱,学科融合度低

在已有的研究中,有关家庭教育指导的文献量在家庭教育总发文量中的占比不足1%,这从侧面反映出家庭教育指导在家庭教育研究中处于学者关注的边缘领域,使得研究成果较少。与家庭教育指导有关的高质量、专业化程度高、系统性的论文数量较少,大多为经验性论文。进行研究的学者相互之间也尚未形成合作,未形成具有规模的研究团体与专业队伍,难以得出具有权威性的结论。

现有的家庭教育指导研究成果往往集中于某一单一现象和问题,家庭教育理论指导没有深入,缺乏深刻的指导,理论较为笼统,基础概念界定不清,使得目前家庭教育指导难成体系。相关研究主要集中在教育学领域,但家庭教育并不单单只局限于教育领域。在面对现实中家庭教育出现的问题时,我们可以发现:某一具体家庭问题出现的原因并不是某种单一因素,仅仅依靠教育学领域寻找对策是不够的,此时护理学、社会学、公共卫生学、法学等不同学科背景领域的协作显得尤为重要,但目前的研究大多从单一理论视角出发,缺少多学科交叉视野,学科融合度低,使得家庭教育指导的发展速度缓慢、研究动力不足。

(二)研究内容不够细化

首先,研究的对象较为局限,缺乏对所有家庭成员的研究,现有的研究主要关注幼儿家长,对其他阶段儿童的家长及祖辈关注较少,且指导内容同质化,缺乏特色,没有针对性。小学阶段是孩子发展想象力、创造力和思维能力的关键时期;中学阶段是学生迅速发展的敏感期;虽然在大学阶段学生已经逐渐形成稳定的性格和世界观、人生观、价值观,但学生从管理较为集中的中小学到管理较为松散的大学时容易产生各种问题,这种时候家庭的帮助就显得尤为重要,所以小学、中学和大学时期的家庭教育指导也应得到重视。祖辈作为家庭教育中的重要成员在进行家庭教育时往往会因为教育理念不同,从而在家庭教育中与孩子父母产生冲突。解决这些冲突有助于家庭教育更好地进行,因此对隔代教育中祖辈进行家庭教育指导也应得到更多关注。

其次,现有的研究主要针对普通群体家庭,针对特殊群体家庭的家庭教育指导研究还存在空缺,难以满足群众需要。随着社会的发展,特殊群体家庭在社会中所占的比例越来越大,以中西部地区和农村的家庭教育为例,由于经济水平的差异,使得家庭教育指导的资源十分匮乏,面对留守、流动、困境儿童等家庭的家庭教育指导还不充足,还有特殊儿童家庭,如自闭症儿童、聋哑儿童、患有精神疾病的儿童与普通儿童相比更容易出现问题,因此对特殊儿童家庭进行专业家庭教育指导显得更为迫切。

最后,对家长自身成长关注较少,现有的研究虽然针对家长,但是主要针对如何解决孩子成长中存在的问题,家庭教育研究的基础为少年儿童成长发展,而家长的自我发展也同样重要,只有家长自身意识得到提升,才能更好地指导少年儿童。

(三)专业化家庭教育指导队伍建设研究不足

《家庭教育促进法》要求家长学习新的专业的家庭教育知识,具备专业的教育知识,能针对未成年人的年龄特点开展家庭教育。这意味着需要有专业专门的家庭教育指导的支持和引导。近年来,我国家庭教育指导师队伍的建设初见成效,但学者对家庭教育指导者队伍的研究仍有明显不足,对家庭教育指导师的职业标准、监管主体及培养、考核办法等尚未明确规范,同时现有从业者的专业水平和服务能力严重不足,制约着指导服务效果,这些都是亟须解决的问题。

目前家庭教育指导以经验之谈为主、以碎片化知识为主、以宣讲方式为主,针对性差,缺乏专业性,家庭教育指导师的培养体系还不完善。各种教育机构的出现使得家庭教育指导体系服务水平缺乏监管、服务质量良莠不齐,缺乏有效的监督保障体系。就高校而言,家庭教育也尚未形成一门专业的学科,高校教师对家庭教育的关注度不够高,同时由于没有形成专业的学科体系,使得家庭教育指导者队伍中专家的学科背景不统一、家庭教育指导者的身份和主体职责不明晰、家庭教育指导的专业性不强、指导建议参差不齐,尽管家庭教育指导者队伍组成人员众多,但目前指导家庭教育的主力还并未明确。

(四)家校社协同育人的研究视野较为单一

在我国复杂的家庭教育问题背景下,家庭教育指导的视野不够宽广,缺乏系统深入的研究。在现有的家校社协同育人的研究中,研究多以思辨为主,研究方法较为单一,研究的主体多为家校合作或家社合作,家校社协同合作的研究较少且缺少具体可操作的指导。目前,我国家庭教育指导主要依托学校、社区展开,包括家长会、亲子活动实施、举行系列讲座、社区咨询等形式。学校与家庭关系紧密,是家庭教育的主要场所,所以家校合作是学者的研究热点,这也导致家庭教育指导研究过多地关注家庭与学校的合作。

此外,在家校合作的研究中,学者较多地关注社区主体在家庭教育指导中发挥的作用,对其他社会主体的关注度不够高,如互联网的运用在家庭教育指导研究中虽然得到了部分学者的关注,但还没有引起广大学者的重视。虽然《家庭教育促进法》的颁布代表着国家开始参与到家庭教育中来,但目前政府在家庭教育中的参与程度还不够高,政府在家庭教育指导中的作用未得到完全发挥,在学者的研究中对政府主体的研究也不够充分。

三、高水平家庭教育指导研究的路径选择

(一)加强基础研究,建立合作研究

公众对家庭教育的关注度日益提升,使得家庭教育指导的重要程度不言而喻,但我国对家庭教育指导的研究相对较少,目前家庭指导研究还需要进一步深化,所以在未来的研究中还应加强研究,提炼出核心概念和核心理论。

《家庭教育促进法》提出,不仅要鼓励高校开设家庭教育专业课,支持高校承担起家庭教育指导研究的主要责任,推动理论体系建设,提供政策咨询和理论指引,还要鼓励高校培养专业人才,提供专业人员的培训。为了提供更为专业的服务,可以吸引其他学科的学者共同探讨家庭教育问题,通过研讨会、学术会议等形式,提高研究者的整体素质、学术水平和创新能力,实现建设一支高水平的研究队伍的目标。

(二)促进学科融合,拓宽研究方向

家庭教育这一领域涉及广泛,既包括许多理论问题,又涉及许多实践问题,要用开阔的眼光促进多学科交叉融合,突破学科之间的藩篱,借鉴教育学、心理学、社会学、伦理学、法学的理论研究成果,最终建构起完整的家庭教育理论研究体系和可操作性的研究成果。

首先,为了更全面地研究家庭教育指导,在未来的研究中应深入挖掘每个学段、不同类别儿童的特点,并将研究对象的范围扩大至所有家庭成员,并不仅仅局限于儿童的父母,也要注重家庭结构类型与教育内容之间的关系研究,还要深入研究家庭环境中各因素对儿童心理发展产生的影响,从而更好地把握家庭教育指导工作的规律和特点。其次,为了提高研究方法的科学性和严谨性,在研究中需从多个学科领域的研究方法和视角中进行综合借鉴,并进行实证研究。最后,要加强教育科学基础理论学习,建立系统完备的理论体系,为家庭教育指导提供理论依据[34]。家庭教育指导的实施需要运用多个学科领域的理论基础来进行,所以对家庭教育指导的研究也应该从多学科视角出发,拓宽研究视野,寻求新的研究思路。

(三)积极借鉴经验,关注特殊群体家庭

我国的家庭教育指导目前存在组织管理混乱、指导内容单一简单的问题,家庭教育指导的内容不仅要包括普遍性的问题,还要对特殊家庭进行有针对性的指导。未来的研究可以积极借鉴国内外先进经验,如美国“初学者计划”针对0~5岁弱势家庭子女提供教育资源、针对黑人群体的“有效的黑人育儿计划”;我国台湾地区推出的“喜阅家庭推动方案”专门帮助过度依赖大众传媒进行育儿、父母教养角色被替代的家庭,还有专门针对弱势家庭如低收入、隔代教养、单亲家庭等提出的计划,针对自杀辍学家庭提供帮助,以强化家庭职能为目标、以关怀家长为起点、以支持少年为步骤的“建构最需要关怀家庭辅助网络”计划等。

综上所述,我国的家庭教育指导可以积极借鉴发达国家和地区的家庭教育指导的经验,更多关注热点问题和特殊群体,将研究视野落地。并且研究者应继续深入实践研究,关注特殊群体,如农村留守儿童家庭、辍学家庭、单亲家庭、重组家庭等弱势家庭,以缓解社会矛盾,促进社会公平。

(四)扩宽家校社协同育人的研究视野

为实现高水平的家庭教育指导,学者的研究应在理论上实现高水平的研究。家庭教育、学校教育和社会教育等三者之间的有机联系和协同作用是促进儿童和青少年全面发展、健康成长的必然要求,发挥家校社合作的优势是进行家庭教育指导的最佳选择。未来学者应着重家、校、社等三者之间的协作,提出具体可操作的建议。

此外,学者还应着眼于政府在家庭教育指导中发挥的作用,如政府应如何组织编写适宜当地的家庭教育指导教材,为家庭教育指导提供专业权威的依据;怎样统筹建设信息化平台,提供线上指导服务;在组织建设专业的家庭教育指导服务队伍的过程中,政府应发挥什么样的作用鼓励社会人员积极参与家庭教育指导服务工作。

参考文献:

[1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告(2022年10月16日)[N].人民日报,2022-10-26(1).

[2]怀进鹏.以教育之强夯实国家富强之基(深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想)[N].人民日报,2023-08-31(9).

[3]晏红.“家庭教育指导”概念辨析[J].江苏教育,2018(72):50-51.

[4]吴素贞.家庭教育指导中存在的问题和建议[J].新农村,2012(3):50-51.

[5]李洪曾.近年我国学前家庭教育的指导与研究[J].学前教育研究,2004(6):10-13.

[6]李洪曾.家庭教育指导的目的、任务、性质与渠道[J].幼教园地(下旬),2004(1、2):4-5.

[7]李洪曾,黄鹤,李杨.新时期家庭教育指导服务对象的变化及其影响——“80后”与“80前”父母群体比较的实证研究[J].上海教育科研,2014(5):48.

[8]李洪曾.我国家庭教育指导对象群体的新特点——来自六省市家庭教育指导的现状调查[J].江苏教育研究,2017(6):16-21.

[9]王坤,郑晓边,孔令丽.农村留守儿童家庭教育问题及干预对策——基于湖北省11市调研报告[J].教育与教学研究,2013(2):12-14+73.

[10]杨新红.浅谈城市流动子女的家庭教育问题[J].中国校外教育,2011(15):2.

[11]王卫红,苏庆华.父亲“缺位”对家庭教育的影响探析[J].福建开放大学学报,2022(3):80-83.

[12]李晓巍.父亲教育参与对幼儿社会适应的影响[J].中国临床心理学杂志,2016(5):890-893+899.

[13]侯建平,梁淑琴.关于欠发达地区幼儿园对家庭教育指导的思考[J].教育导刊,2014(5):11-12.

[14]李海云,刘文艺.我国家庭教育指导研究的回顾与展望[J].教育理论与实践,2018(31):34-38.

[15]关颖.合格家长的角色定位与指导策略[J].教育导刊,2007(7):58-60.

[16]汤春辉.农村留守儿童家庭教育问题及对策研究[J].农村经济与科技,2013(4):264-267.

[17]杨忠.农村留守儿童家庭教育策略研究[J].亚太教育,2022(7):4-6.

[18]张笑予,祁占勇,穆敏娟.新时代家长学校治理的价值意蕴与实践逻辑[J].当代教育科学,2021(10):58-67.

[19]晏红.家庭教育指导者的专业素质结构分析[J].江苏教育,2017(16):11-14.

[20]李洪曾,夏小红.幼儿园教师家庭教育指导专业自觉品质的调查报告[J].上海教育科研,2014(2):60-63.

[21]中国儿童中心,组编.学前儿童家庭教育指导研究[M].北京:中国人民大学出版社,2018.

[22]鲁士发.学校开展好家庭教育指导的五个着力点[J].人民教育,2022(19):47-49.

[23]王东.论学校家庭教育指导工作的边界及其启示[J].中国教育学刊,2023(1):47-51.

[24]边玉芳,张馨宇.新时代我国学校家庭社会协同育人的问题与对策研究[J].中国电化教育,2023(2):40-46+54.

[25]关颖.社区家庭教育指导服务独具优势[N].中国妇女报,2016-01-07(B1).

[26]鞠佳雯,袁柯曼,田微微.我国社区家庭教育指导服务体系的现状及提升策略——基于我国9个省(自治区、直辖市)的调查结果[J].中国电化教育,2022(5):13-18.

[27]严春.“双减”背景下社区家庭教育指导服务模式研究[J].职业教育(中旬刊),2022(12):31-34.

[28]曹慧.社会工作介入社区家庭教育指导研究——以天津市为例[D].天津:南开大学,2009.

[29]王琳.社会工作介入城市社区家庭教育指导的行动研究——以济南市某社区项目为例[J].开封教育学院学报,2017(9):290-292.

[30]伍晓凤.小学生家长接受家庭教育指导现状研究[D].南昌:江西师范大学,2019.

[31]马小莲,王敬川,陈光.“互联网+”家庭教育指导服务的探索实践与思考[J].中国校外教育(上旬刊),2017(5):1-3.

[32]杨素萍,林慧圆.互联网背景下广西农村家庭教育指导服务体系调查研究[J].南宁师范大学学报(哲学社会科学版),2022(4):71-82.

[33]孟晓.“互联网 +”模式下幼儿家庭教育指导研究[J].新教育,2022(12):95-97.

[34]邓红,梁洁,张欣怡.回顾与展望:国内家庭教育指导研究30年——基于1990-2020年文献的可视化分析[J].西北成人教育学院学报,2020(6):47-51+87.

Research into the Path of Family Education Guidance in the

Context of a Great Country in Education

Li Haiyun Chen Hongye

(School of Educational Science, Shanxi Normal University, Taiyuan 030031, China)

Abstract:As an integral part of education, high-quality development of family education is of great significance to the modernization of Chinese-style education and building a country great in education. Specialized guidance for parents can make parents more professional and scientific in educating their children. The study of domestic literature on family education guidance in the past two decades shows that there are still many deficiencies in Chinese family education guidance, such as, weak foundation in the research of family education guidance, low integration of disciplines, insufficient refinement of research content; inadequate research into the construction of professional family education guidance team and onefold research vision of family-school-community cooperation. In the future, regarding the guidance of Chinese family education, we should strengthen basic research and establish cooperative research, promote integration of disciplines and broaden research direction, actively learn from experience and pay attention to special groups of families, expand the research vision of family-school-community cooperation and realize the high-quality development of family education guidance, so as to promote high-quality development of family education, and contribute “family power” to the realization of education modernization and construction of a country great in education.

Key words:Great country in education; Family education; Family education guidance; High-quality family education guidance