多主体协同开发社区教育课程的PERSONAL模式探索

2024-06-14陈莉

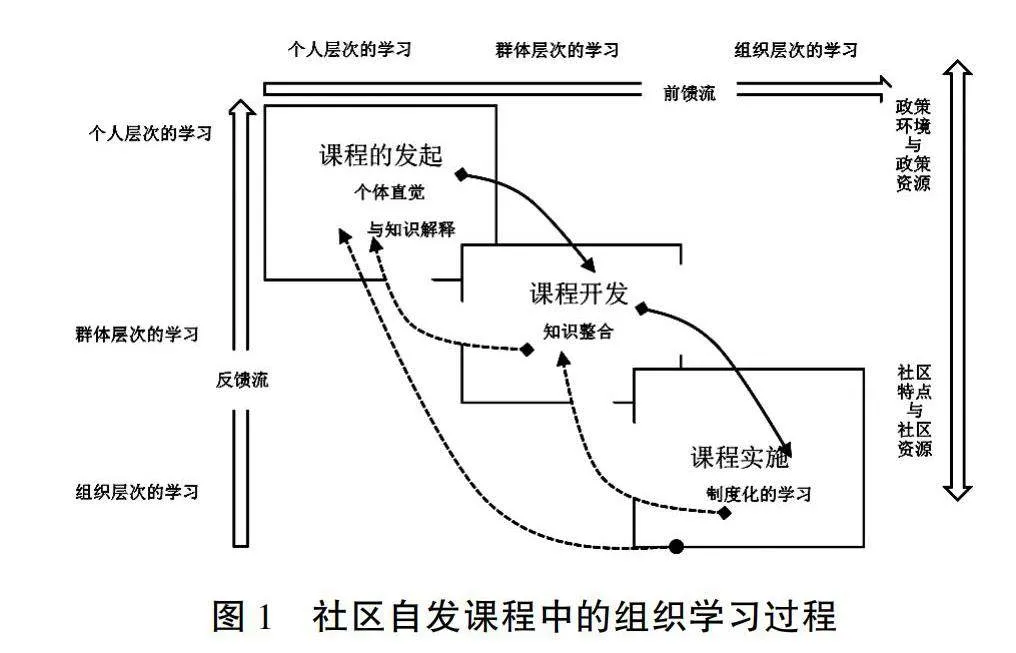

摘要:通过对“我爱我家”这一社区自发课程的跟踪调查,发现社区自发课程开发实质上是一个组织学习过程,经过个体直觉、知识解释、知识整合等环节实现组织的制度化学习,在推动学习型无边界组织生成的同时,生成社区教育课程。在这一过程中,政策(policies)支持、专家(expert)指导、区域需求和区域特征(regional)、社区系统(system)、组织化(organization)等多要素叠加发挥作用,通过不断拓展新鲜(new)领域的积极行动(action)整合所有资源,并推动跨越边界的学习(learning)贯穿始终。因此,多主体协同的社区自发课程可以不完全地概括为PERSONAL模式。要以PERSONAL模式发展社区自发课程,需要以学习者为中心,注重发展人际互动,营造有利于跨组织交互学习的教育生态系统。

关键词:社区自发课程;组织学习;多主体协同;PERSONAL模式

中图分类号:G77

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2024)03-0040-08

一、研究背景与问题的提出

社区教育是“在社区中,开发、利用各种教育资源,以社区全体成员为对象,开展旨在提高成员素质和生活质量,促进成员的全面发展和社区可持续发展的教育活动”[1]。社区教育发生在社区并以解决本社区需求、实现本社区发展为目标,因此社区教育具有高度的情景性,很难简单推广既定的课程体系。社区教育以社区全体成员为教育对象,需要应对的教育需求往往是多样的、复杂的、多变的,相应的社区教育目标往往也是模糊的、复杂的。社区教育课程作为实现社区教育目标的主要途径,其有效开发是开展社区教育的重点和难点。

当前,我国社区教育课程开发研究主要有“社区治理”和“终身教育”两种理论视角。社区治理视角下的社区教育课程开发主要关注课程资源的开发及课程功能的实现:一方面强调社区治理作为社区教育“增力之源”[2],主张通过改善社区治理以改进社区教育供给,实现“供给主体联动、供给价值共创及供给资源嵌入”[3];另一方面,强调通过社区教育激发社区治理活力[4],主张社区教育课程开发要符合社区治理的行动逻辑和制度程序[5],“推动社区教育融入社区治理,不断丰富社区建设的内容”[6]。由此可见,社区治理视角下的社区教育课程开发强调立足社区,解决社区问题,挖掘社区教育课程资源,满足社区需求,促进社区发展。社区教育融入社区治理研究已成为当前我国社区教育研究的一个热点[7]。

终身教育视角下的社区教育课程开发,主要关注课程目标及课程组织形式。一方面,构建终身教育体系、实现学习型社会是社区教育的根本目标,“积极推进社区教育,加快构建终身教育体系,促进学习型社会建设工作落到实处”[8],社区教育课程是“为了学习的设计”[9];另一方面,终身教育体系构建需要模糊学校教育与社区教育的边界,加强学校与社区机构的交流、合作,“要求互联互通成为教育机构间关系的发展方向”[10]。因此,终身教育视角下的社区教育课程开发秉持“学习者中心”理念,以个人和社区的未来发展为导向。

社区治理要求社区教育课程开发立足社区现实需要,终身教育体系和学习型社会建设要求社区教育课程开发坚持学习者中心和未来发展取向,社区教育课程开发最好是能兼顾社区现实需要与个体持续发展需要。立足社区,以学习者为中心,为社区成员提供最佳的“定制”课程,发挥社区教育的最佳效益,是社区教育课程开发和设置的根本要求[11]。谁能承担起为社区、社区学习者开发“定制课程”的责任呢?2016年教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》明确各级社区教育学院负责课程开发、教育、业务示范指导、理论研究等工作,但社区教育学院主导的社区教育课程开发偏重于社区治理视角,重“教育”轻“学习”。由社区教育的本质特征决定了社区教育课程应该“是一种更加注重以学习者为中心,更加强调社区居民的主体性和社区性的课程”[12]。怎样进行社区教育课程开发才能更好地实现以学习者为中心、体现社区居民的主体性和社区性呢?近年来,随着我国社区建设的快速发展,出现了越来越多由社区组织、社区居民自发发起的社区教育课程。社区自发课程的开发者也是课程的学习者,课程开发的过程就是一个学习过程。通过学习者主导的学习践行了以学习者为中心的社区教育理念,丰富了社区的终身教育体系,成为学习型社区建设的重要力量。而越来越多的社区组织、社区居民通过协作开发、实施课程,生成了多种形式的学习型自组织,进一步推动了社区民主治理的发展。社区自发课程开发往往与学习型自组织的生成是一个过程的两个方面,这一过程是如何发生的呢?尽管课程开发已成为我国社区教育研究的一个热点,但对社区自发课程开发过程的实证研究还非常少,现有社区教育课程开发研究重点关注管理者的管理职能而忽视社区教育教学过程、有对国外社区教育经验的诸多介绍而本土研究不足等问题[13]。在中国现实的社区情景中,社区自发课程开发的复杂动态过程是怎样的?自发课程的开发与课程自组织的生成是如何相互促进的?社区自发课程的开发与实施又如何在影响社区治理的同时,促进了参与者的发展?以下通过对一个社区自发课程的跟踪调查,回答以上问题。

二、理论基础:组织协同创新与组织学习理论

社区自发的课程开发通常涉及多主体协同,多主体如何能协同完成课程开发呢?根据组织协同理论,组织与组织之间的关系无外乎两种,一种是组织间的市场关系,另一种是组织内的科层关系[14]。如果完全是组织间市场关系,由于市场环境的复杂性和组织的不完全理性、投机性,组织间的合作可能会产生高昂的交易成本。因此,将原本平等进行外部交易的几个群体以协议方式组成组织或是系统,“用费用较低的制度或者组织形式替代费用较高的外部交易模式,并通过建构特定制度规制下的利益联结体来实现经济活动的内部化,可以节约交易费用”[15]。因此,通过将组织间的市场关系转化为组织内部的科层关系,即将多主体协同转化为一个新的组织系统可以降低交易成本,提高协作效率。多主体通过合作、协议生成的组织新系统可以是罗恩·阿什克纳斯等人所称之为的“无边界组织”:通过信息(鼓励跨越所有边界去获取信息)、权力(以行动和资源给予人们自主决策的权力)、能力(发展获取信息与资源的能力)、报酬(提供有利于组织目标实现的激励)等四个杠杆,打破组织内部垂直的层级边界、组织内部部门之间的水平边界、组织与环境的外部边界,以及由时空带来的地理边界,形成开放和网络化的灵活组织模式[16]。在工商企业领域,信息、权力、能力、报酬这四种杠杆及其所发挥的作用能较为清晰地进行界定,但社区组织及社区居民相互间既没有行政上的从属关系,又缺乏稳定的资源供给和显见的具体收益。因此,在社区自发的课程开发协作系统中,“信息”和“能力”相对于“权力”和“报酬”往往发挥更重要的杠杆作用。获取信息通常被认为是学习的前提和基础,而发展能力则被认为是学习的主要目标之一。因此,在多主体自发协作进行社区教育课程开发时,“信息”和“能力”这两大杠杆作用可能就主要表现为通过“学习行为”打破相关组织内部的层级边界及组织间的边界,并建构新的结构、规范,从而生成新的无边界组织。

学习行为的发生与无边界组织的生成是如何实现的呢?根据联通主义学习理论,“学习即连接的建立与网络的形成”[17]。社区每天都在发生无数形式多样的交互,但这些交互在大多数时候都是偶然的,难以产生可持续深入的学习和可推广的新知识。只有当多个主体有意识地在社区围绕明确的学习目标开展有计划的活动时,学习才可能同时发生在个体和群体的层次,甚至出现可持续的、制度化的组织学习。Crossan等人在1999年提出了“4I组织学习模型”,认为组织学习包括个体、群体和组织等三个层次[18],即个体层次的直觉(intuiting)和知识解释(interpreting)、群体层次的知识整合(integrating)、组织层次的制度化(institutionalizing),这些学习活动的相互转化就构成了4I组织学习模型中的学习流,包括前馈流和反馈流。前馈流(feed-forward processes)是指由个体的直觉向个体知识解释、群体的知识整合转化,进而形成群体共享的认识和行为模型,并固化为组织制度的过程,通过这个过程实现知识的创造、开发、构建;反馈流(feed-back processes)是指组织通过制度化形成的结构、系统、规则对个体和群体的行为产生影响,如为个体和群体的工作提供指导、搭建平台,并在规则的帮助下实现知识在个体和群体间更加快速地传播,在这个过程中既有知识得到利用和再开发。

从组织学习的视角审视多主体协同开发社区教育课程的过程,分析各参与主体如何在交互中打破组织边界获取信息、增长能力并建构新的权力结构,有助于理解社区自发课程的过程要素和运行机制。

三、研究对象与研究方法

以成都市一个社区自发的课程开发项目为研究对象。“我爱我家环保亲子课程”(以下简称“我爱我家”)是2020—2022年度成都市成华区的一个社区教育项目,由“向日葵青少年成长服务中心”(以下简称“向日葵机构”)与“故事妈妈”居民互助会、师范院校C教授带领的师生团队协同开发。向日葵机构成立于2015年,负责两个社区儿童之家的运营,在社区有非常深厚的群众基础。“故事妈妈”是在向日葵机构支持下成立、由热爱亲子阅读的家长组成的居民自组织,创建有自媒体“小书虫晚安故事”,在线播出社区内儿童及家长的原创音频,在社区中有较大影响。C教授团队包括博士研究生、硕士研究生、本科生十多名成员长期参与这一课程开发,在服务社区的同时,推动了高校教学改革。在两年多时间里,社工机构、高校师生团队、居民互助会协同开发了包括8个子课程的我爱我家课程体系,服务上百个家庭,获得政府部门支持和认可,促进了高校人才培养模式的创新,取得了显著的成就,但也存在很多遗憾和不足。

通过参与式观察我爱我家的项目发起、课程开发、课程实施过程,深度访谈主要人员,描述社区自发课程是如何发生、发展的,分析社区自发课程的影响因素,揭示社区自发课程的过程模式,进而探讨从社区教育转向社区学习的本土经验。

四、我爱我家社区教育课程的发起、开发与实施

(一)专家直觉捕捉由政策激发的社区教育课程契机

2020年9月,成都市宣布将在2021年3月正式实施《成都市生活垃圾管理条例》,要求基层单位宣传生活垃圾分类政策。向日葵机构作为社区社工机构也要执行垃圾分类的宣传任务,机构负责人、资深社工W与“故事妈妈”协商,利用“小书虫”线上平台进行宣传。“故事妈妈”也从自身需求出发,希望能更好地参与社区事务、执行垃圾分类政策,同意与向日葵机构合作宣传垃圾分类。

向日葵机构和“故事妈妈”在进行宣传策划时遇到困难——围绕一个主题进行有计划的、成体系的宣传实质上是一个课程的开发与实施,但大家都不懂课程开发。社工W向其朋友、师范大学教育学专业的C教授求助。C教授出于对社区教育课程开发的价值认同以及拓展自己教育教学资源的考虑,同意参与社区垃圾分类课程开发。

主要通过个人关系网络的连接,原本由社区社工机构承担的垃圾分类政策宣传任务,就转化为由多个群体参与的社区教育课程开发。在这一过程中,个人直觉发挥了关键作用。“直觉和知识解释虽然可以发生在群体或组织的情景中,但只能是个人独有的心理活动”[18]。向日葵机构负责人W对垃圾分类政策宣传的课程化理解、C教授对参与社区课程开发的服务性学习(Service-Learning)机会的把握,都是他们基于敏锐的专业直觉,而“故事妈妈”则根据丰富的社区生活经验“直觉到”主动参与垃圾分类宣传是有价值的。

(二)在持续的对话和连贯的实践中生成符合区域特点的社区教育课程

“课程与教学法”是教育学的核心专业课程,是本科生完成一系列专业基础课后才学习的高阶课程,几乎没有教育学基础的社工和居民能基本掌握课程设计和课堂教学的知识和技能吗?因此,对社工、居民骨干进行课程开发培训就成为当务之急。尽管高校专家在对社区人员进行课程能力培训中扮演的是“教师”角色,但整个培训都是由作为“学生”的社区人员主导,且一开始并没有清晰的规划,基本上是“摸着石头过河”。

培训开始前,在社工的带领下,“故事妈妈”做了一系列准备工作:对社区居民进行需求调研,通过走访街坊邻居了解社区居民对垃圾分类政策的认知、态度以及存在的困惑、困难;集体阅读、讨论相关政策,并与街道、社区工作人员沟通,以确保将要进行的社区教育课程与政策、政府工作高度一致。此外,社工还对“故事妈妈”进行进一步的动员、激励。因为“故事妈妈”既有参与社区教育课程开发的热情,也有畏难情绪,特别是听说要请大学教授来给自己上课,很担心自己水平差让大学教授看不起,社工了解到妈妈们的担心后,与她们多次沟通,在理解的基础上鼓励她们迎接一个能帮助自己成长的机会。

C教授也带着学生多次到社区调研,观察儿童之家的活动开展,并与社工、社区居民进行广泛交流,了解社区特点与需求,增进相互理解和信任。

1.在对话中生成社区情景中的课程概念

社区人员自行完成环境分析、资料收集和心理准备后,邀请C教授到儿童之家开始第一次培训课。C教授首先请大家回顾、交流自己带孩子参加亲子课程的经历,在已有课程经验基础上进一步引导大家对生活垃圾分类宣讲目标、内容、理念的讨论。经过激烈的讨论,课程名称被确定为“我爱我家环保亲子课程”,理由是:生活垃圾有效分类投放能够帮助“我们的”家庭及家庭所在的环境变得更好,因此将课程命名为我爱我家;由于所在社区是一个老城区,居民家庭大多是年轻人在外上班,祖父母在家带孩子、料理家务,参与生活垃圾分类投放的主要是老年人,但老年人家务繁重且学习新事物的积极性不高,如果直接以老年人为课程对象很难吸引他们参与,而如果将服务对象定位为儿童,祖父母愿意带孩子来参加,孩子的父母也很可能参与进来,因此根据本社区的现实情况将课程定位为亲子课程。

C教授充分考虑到学习者已有的经验和背景,通过对话、交流、协商的方式,帮助学习者自主建构起关于社区情境中的“课程”概念,帮助他们将“课程”与自己的情感、生活整合起来。

2.在连贯的实践中完成本土化课程方案

第一次培训课后,社区人员又邀请C教授到社区进行了三次培训。

每次培训课前、后,在社工的支持下,“故事妈妈”都会多次自行组织学习,包括:分享每个人已有的知识、经验与观点,在增进相互信任、了解的同时,激发新想法;探讨与课程开发有关的问题直到每个人能力的边界,总结遇到的困难以明确下一次培训课的主要内容;越来越有计划地进行社区调研和课程宣传。通过交流,社工和“故事妈妈”将课程开发相关的新信息、新知识与自己已有的经验、知识衔接起来,并形成再进一步获取新知识的认知地图。“语言表达和交流对话不仅在帮助个人生成自己的认知地图中发挥关键作用,还能在创造共同的意义和理解过程中发挥关键作用”[18]。在社工的带领下,背景多元的“故事妈妈”通过持续对话和共同实践,逐渐形成一些共同认可的本土化课程概念和活动规范。在关于课程目标的问题上,是要“帮助家庭成员掌握生活垃圾分类的知识”,还是“帮助社区居民获得更为广泛的环保知识、形成环保态度、养成环保生活方式”,抑或“以生活垃圾分类为切入口以支持社区家庭特别是儿童的全面发展”?大家对实现课程目标所需要的知识、技能、资源、时间、政策支持等因素进行充分讨论,明确了课程目标是“以生活垃圾分类为切入口以支持社区家庭特别是儿童的全面发展”,并确定了自愿原则、民主平等协商规则、课程记录与档案整理规范等需要共同遵守的规范,这些规范进一步推动了课程开发学习的有序进行。

C教授作为高校专家,每次受邀到社区都以答疑解惑为主,但也会根据自己的专业判断为社区人员讲授理论知识,包括“课程设计的规范性要求、不同年龄段儿童发展的基本特点等基础知识,学习动机激发、活动观察与记录,教学组织、教学支持系统建构”等技能。这些知识、技能是超越社区人员既有经验、难以通过对话或短期实践获得的。社区人员有丰富的亲子互动和社区生活经验,他们带着现实的问题来接受培训,是真正基于问题的学习(PBL)。PBL的一般过程是“七步跨越”(Seven Jump)[19],即描述问题-定义问题-分析问题(头脑风暴)-分析问题(讨论)-确定知识盲区-自主学习-形成解释/解决问题。通过课上课下的讨论,社区人员课程开发中的“知识盲区”非常明确,但他们很难通过自主学习来完成“形成解释/解决问题”这一步。C教授主要帮助“故事妈妈”掌握关键性的知识,指导她们应用成熟的理论工具来解决问题。

通过课上课下的学习、探讨,“故事妈妈”自主开发了一个完整的课程方案,并在最后一次培训课上进行了实景演练,通过实景演练发现了教案中存在的一些明显漏洞、缺损及不合理的安排,并在C教授的指导下对课程细节的饱满性和丰富性进行了讨论。经过实景演练,“故事妈妈”对自己设计的社区课程有了更大的底气,那些课程知识和教学技能的掌握让她们有“学会了”的成就感和自信。

结束了高校专家指导下的集中培训,在社工的支持下,“故事妈妈”开始在社区为课程落地做准备:跟社区领导沟通,商议场地、资金、宣传等资源的落实;跟居民网格管理沟通,商议课程进院落的手续、流程;跟尽可能多的居民交流,了解他们的想法、需求,并对课程进行口口相传的宣传;跟高校师生沟通,商议大学生志愿者参与的方式和规范;团队内部进行多次协商,进一步明确分工、协作的方式。

在持续的对话和连贯性的实践过程中,原本模糊的课程目标变得越来越清晰,抽象的课程内容变得具体且可操作。可见,我爱我家课程开发就是一个“学中做”的过程,是一个为解决具体的现实问题而进行协作式学习的过程,“课程开发”既是学习的内容又是学习的成果。在这一过程中,“故事妈妈”、向日葵机构的社工、高校C教授与其学生等参与者在知识背景、人生阅历、工作经验等方面都存在非常大的差异,每个群体的成员都有自己独有的特点或资源,在课程开发过程中通过打破组织边界的交互实现知识、技能、态度的相互促进。“学习和知识存在于观点的多样性”[20],“学习发生在专门节点和信息源的连接过程中”[20],正是在交互中不断建立新的连接,并推动着学习的持续发生。

(三)课程在行动中走向制度化

在高校专家指导下完成课程方案设计后,“故事妈妈”又用了近两个月时间打磨、细化教案,申报并获批了区级社区微创意项目,不仅获得了一笔项目经费,还得到了区政府指定机构的项目监督和指导,项目运行更加规范。2022年,C教授也在自己所在的高校申报并获批了基于我爱我家课程开发的服务性学习教改项目。教师在社区的服务和研究获得了工作量认可,学生在社区的服务性学习也有学校认可的学分,吸引了更多教师、学生的参与。

从2021年9月至今,“故事妈妈”在社区儿童之家场地,面向社区家庭开展了十多次生活垃圾分类课程,近百个家庭直接参与了课程,获得了广泛好评。2022年年底,区妇联在对这一项目进行评估后认为这一项目“成体系可推广”。

通过有计划的持续活动,多主体协作的我爱我家课程开发组织系统获得了基层政府、社区、社会的认可,形成了相对稳定的组织系统,个人和群体层次的学习变得越来越正式:根据社区微创意项目立项要求,我爱我家需要接受项目督导的指导,需要按申报计划完成若干次社区教育课程活动,每次活动的目标、内容、形式和成效有明确的考核标准,还要按规定提交若干资料备案。C教授团队负责的教改项目,也要根据学校的要求,需要完成若干学习、教研任务,产生明确的学习和研究成果。

“随着时间的推移,个人的交流沟通日益模式化、制度化,自发的个人和群体学习嵌入组织中,并开始指导组织成员的行动和学习”[18]。通过坚持开展课程,并积极争取外部支持,原本松散联合的我爱我家课程开发系统,逐渐形成了有稳定的结构、明确的目标和行为规范的组织,变得日益“制度化”了。规范化、制度化的课程组不仅能更加稳定地输出质量有保障的课程活动,更快、更大范围地传播知识,而且与更多社会部门建立了稳定联系。高校、政府基层管理部门都成为课程组的协作部门,为课程开展提供经费、技术、声望等资源。

五、社区自发课程中的组织学习过程

回顾我爱我家的发起、开发和实施过程,可以看到其中有一个不断组织化的学习过程,社区教育课程正是在社工、居民、高校师生在一个组织化学习过程中生成的成果,组织化的学习与学习型组织的生成是一个过程的两个方面。借鉴Crossan等人的“4I组织学习模型”,我爱我家作为多主体协同开发的社区教育课程,其开发过程如图1所示。

如图1所示,我爱我家的课程开发大致经历了课程的发起、开发、实施等三个阶段,这三个阶段并不是完全前后相继的,即并不是上一层次的学习完成后才开始下一层次的学习,而是相互渗透,存在部分重叠。

在课程发起阶段,社区需求和直觉敏锐的专家是发起课程的两个关键要素。一方面,由政府政策激发的社区现实需求为社区自发开发课程提供有效的课程目标。根据“现代课程理论之父”泰勒(Ralph Tyler)的理论,确定课程目标是课程开发的关键,而对学习者本身的研究、对当代校外生活的研究和学科专家对目标的建议是课程目标三个主要的来源[21]。相对于学校课程开发时有明确稳定的学生群体和体现在教材中的学科专家意见,社区和社区居民的需要是琐碎、复杂、多变的,所要学的知识也很难归属于某一个学科。因此,由政府政策激发的特定社区需求就成为社区教育课程目标的重要来源。另一方面,有丰富社区工作经验、学有专长的专家凭借敏锐的直觉可以发现发起课程的契机。直觉是一种认知模式,是“大脑根据知觉、知识、经验和理解,运用想象、猜测和推理等方法来建立模型。建构过程中直觉、想象、逻辑都可能发挥作用,其中直觉与想象至关重要”[22]。人人都有直觉,但有丰富经验、学有专长的专家比一般人拥有更丰富的想象力和更敏锐的直觉。当生活垃圾分类的政策开始宣传时,向日葵机构负责人、社会工作专家W根据自己的专业直觉,充满想象力地提出了用社区教育课程形式进行生活垃圾分类宣传的方案。

在课程开发阶段,基于规范化语言表达的知识解释既是推动个体间、群体间达成共识的中介环节,也是社区自发课程生成的关键。知识解释将直觉转化为有意识的学习。通过知识解释,个人在新的领域形成自己的认知地图。“了解、掌握专业概念及由专业概念组成的理论体系对个体生成知识地图非常重要,因为可以帮助个体命名、解释过去他们只有简单感觉的事物、现象、过程。而且,规范化的语言表达可以帮助个体与个体之间进行有效的分享、沟通,从而达成共识,进而生成新的共享知识”[18]。如果说我爱我家课程的发起主要是根据社工W和C教授两位专家的直觉,那么在课程开发培训中,高校专家帮助社区人员了解、掌握了课程相关专业概念及由专业概念组成的理论体系,帮助他们命名、解释过去他们只有简单感觉的课程概念及社区问题,规范化的语言表达还可以帮助个体与个体之间进行有效的分享、沟通,从而达成共识,进而生成新的共享知识。

从课程开发到课程实施阶段,通过持续的对话和连贯的共同实践,个体及群体相互协作的规范越来越明确,原本相互独立的几个群体逐渐形成有共同目标、结构稳定的组织系统。在我爱我家课程开发、实施过程中,个人、群体在对话和实践中都获得了能力的发展,但由于每个人能力有差异,各群体的资源也不同,能力和资源获取都呈差异化发展。相应的,个体、群体在协作中拥有的权力也出现了差异化发展,如“故事妈妈”从最初高度依赖向日葵机构社工到后面能独立申报项目、运营项目,“故事妈妈”内部结构也从最初的松散联合发展出管理核心;向日葵机构通过专业化的组织协调以及场地、项目指导、资源链接等服务,将“故事妈妈”和高校师生团队纳入了自己的管理体系,引导他们遵守社工机构的伦理道德规范,形成一种“准上下级关系”,推动一个无边界组织的生成。在无边界组织规范的约束和支持下,个体和群体的工作有更明确的指导,我爱我家的课程实施越来越规范、稳定。

六、结语

我爱我家项目的发起源于一个社区治理政策对社工专家直觉的触发,具有非常大的偶然性;我爱我家的开展一开始并没有清晰的计划,并由没有课程开发经验和专业能力的社区人员主导,带有相当大的盲目性。这一项目在经历一年的摸索后,形成了较为明确的规则,持续有计划地运行。深入这一课程开展的过程,可以看到这一课程能顺利开展,在偶然性、盲目性之外,还是有一些具有确定性的经验可以总结的。

首先,政策是社区自发课程的重要资源。市政府下达的生活垃圾分类投放政策宣传和政策落地要求既是我爱我家课程发起的源头,也是课程开展过程中获得社区相关部门广泛而有力支持的重要原因。课程的实施、推广也推动了这一政策在社区的有效落地。可见,围绕政策开展的社区课程可同时促进社区教育和社区治理,在我国社区课程开发中具有得天独厚的优势,但是与政策过于紧密的联系也可能带来制度性风险。2022年,垃圾分类不再是市政府的工作重点,街道、社区应对新的政策要求不再重点支持垃圾分类的社区宣教,我爱我家申请新一轮项目支持受挫。因此,社区自发课程要顺利开展,需要在保持对政策高度敏感的同时,跟政策保持一定的距离,要真正扎根社区满足社区真实的需求,要在政策和社区需求间保持适当的张力。

其次,专家支持是社区自发课程顺利开展的重要条件。社区自发课程并不是只能由居民自己发起,专家参与能在一些关键环节发挥关键作用。例如在我爱我家项目中,社工专家在课程机会捕捉、课程资源筹措、组织协调等环节发挥了不可替代的作用;高校教育专家在保障课程开发的科学性、规范性方面起到了决定性作用。而且,专家参与社区自发课程并不只是付出:社区社工机构通过参与社区自发课程,社工能力和机构影响力都有明显提升;高校师生通过参与社区自发课程,锻炼了理论联系实践的能力,创新了教育教学方法,拓宽了教育研究视野。因此,整体规划,搭建平台、渠道,制定明确规范,加强社区与高校、专业机构制度化、规范化的协作,应该可以培育更多更好的社区自发课程。

最后,居民互助会是社区自发课程开展的组织基础。自上而下的政策和专家能为社区自发课程提供资源、专业指导,生长于社区内部的居民互助会是社区自发课程开展的必要前提。“故事妈妈”作为我爱我家课程的主体,主导了课程开发、实施和推广,是课程能真正地扎根落地并持续稳定开展的关键,其成员本身就是社区居民,他们在课程开展过程中得到发展,并经由他们帮助了更多社区居民的发展。“社区自组织网络是社会资本的基本组成部分。在一个共同体中,此类网络越密集,其公民就越有可能进行为了共同利益的合作”[23]。因此,培育类型多样、健康积极的社区自组织,提升社区自组织能力,是促进社区自发课程蓬勃发展的有效途径。

从组织学习的视角审视社区自发课程的过程,社区自发课程的发起以及可持续发展是多方面因素共同作用的结果。我国社区课程开发必须关注政策(policies)、研究政策并合理利用政策;专家(expert)支持是社区自发课程有质量地开展的重要条件;社区自发课程应该是地方性的(regional),符合当地需要,利用当地资源;社区自发课程应根植于整个社区系统(system),与所在社会系统能和谐共处;社区自发课程只有依托社区自发组织,并实现自身的“组织化”(organization),才能持续稳定地开展;只有不断发现新(new)问题、生成新知识、获取新资源,并通过行动(action)整合所有相关要素,才能推动社区自发课程生成并可持续发展;跨越边界的学习(learning)贯穿于整个过程。因此,我国社区自发课程的开发可总结为PERSONAL模式,即社区自发课程并不是自然而然自成的,而是需要有意识地整合多方面因素。个体的(personal)需要、个体的价值应得到尊重,个体层面的学习既是群体层面、组织层面学习的前提,也是社区自发课程的起点。个体间的互动是推动社区自发课程发展的根本动力,开放、灵动的人际关系和组织系统是社区自发课程发展的基础。

综上所述,社区自发课程的开展实质上也是一个组织化学习过程,在社区治理创新和教育改革的大背景下,越来越多的社区自发课程有助于我国社区教育向社区学习转向。基于课程开发的“社区学习”也是基于具体问题的学习(PBL),可以在改善社区治理的同时,促进所有参与人员的发展,可以在拓展社区教育课程资源、满足社区需求、促进社区发展的同时,落实“学习者中心”理念,整合学校、社会组织、社区居民的力量,推动学习型社区和终身教育体系的形成。而要促进社区自发课程的规模化、规范化发展,需要建构更开放、更具活力的教育生态系统。

参考文献:

[1]中国国家标准化管理委员会.社区服务指南:第3部分:文化、教育、体育服务(中华人民共和国国家标准)[S].2007:1.

[2]高志敏.迈向交集:论社区教育与社区治理[J].教育发展研究,2015(23):67-76.

[3]陈岩. “微治理”视角下社区教育供给策略研究[J].开放学习研究,2020(2):56.

[4]董平.社区教育的社会治理功能及其实现的工作模式研究[J].成人教育,2016(11):76-78.

[5]黄琳,冷向明,郭淑云.社区教育融入社区治理:行动逻辑与制度程序——基于武昌区社区教育学院的实践探索[J].职教论坛,2018(4):88-94.

[6]教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见[Z].教职成〔2016〕4号.

[7]李文静,马秀峰. 基于共词聚类分析的社区教育研究热点探析[J]. 中国成人教育,2019(18):85.

[8]国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)[Z].2010.

[9]周利利.基于社会人类学的社区教育课程开发[J].成人教育,2009(9):45-46.

[10]李家成,程豪. 互联互通:论终身教育体系中教育机构间的关系[J]. 中国电化教育,2021(1):58-65.

[11]李惟民.社区教育课程开发研究与指南[M].上海:上海社会科学院出版社,2012:71.

[12]邵晓枫. 社区教育课程科学化:认识论、知识论和方法论的审视[J]. 中国电化教育,2021(9):66.

[13]邵晓枫. 中国社区研究30年[J].河北师范大学学报(教育科学版),2019(6):67-68.

[14]周雪光.组织社会学十讲[M].北京:北京师范大学出版社,2017:28.

[15]胡德鑫,纪璇. 世界一流大学产教融合的组织建构研究——以加州大学伯克利分校为例[J]. 中国人民大学教育学刊,2021(12):65.

[16]罗恩·阿什克纳斯,戴维·尤里奇,托德·吉克,等.无边界组织[M].江文波,刘丽君,康至军,译.2版.北京:机械工业出版社,2005:前言.

[17]王志军,陈丽. 联通主义学习理论及其最新进展[J]. 开放教育研究,2014(5):17.

[18]MARY M. CROSSAN, HENRY W. Lane and Roderick E. White. An Organizational Learning Framework: From Intuition to Institution[J]. Academy of Management Review,1999(3):522-537.

[19]SCHMIDT,H. G..Foundations of problem - based learning: some explanatory notes[J].Medical Education,1993(1):423.

[20]GEORGE" SIEMENS. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age[EB/OL]. http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm, 2021-12-12.

[21]泰勒.课程与教学的基本原理[M].罗康,张阅,译.北京:中国轻工业出版社,2008:2-55.

[22]赵炬明.打开黑箱:学习与发展的科学基础(下)——美国“以学生为中心”的本科教学改革研究之二[J]. 高等工程教育研究,2017(4):36.

[23]罗伯特·帕特南.使民主运转起来——现代意大利的公民传统[M].王列,赖海榕,译.南昌:江西人民出版社,2001:203.

Practical Exploration of the PERSONAL Mode of Multi-agent Collaborative Courses in Community Education

——A Case Study of “We Love Our Home”

Chen Li

(School of Education, Sichuan Normal University, Chengdu 610066, China)

Abstract:Through a follow-up survey of the community spontaneous curriculum We Love Our Home, it was found that the development of community spontaneous curriculum is essentially an organizational learning process, which involves individual intuition, knowledge interpretation, knowledge integration, and other processes to achieve institutionalized learning, promoting the generation of learning-oriented borderless organizations while generating courses for community education. In this process, policy supporting, expert guidance, regional need and regional character, systematic and organizational elements are combined to play a role, integrating all resources through active actions in constantly expanding new fields and promoting cross-border learning throughout. Therefore, the multi-agent collaborative community spontaneous curriculum can be abbrievated as the PERSONAL mode. To cultivate community spontaneous curriculum, it is necessary to focus on learners and encourage interpersonal interaction, creating an educational ecosystem conducive to cross-organizational interactive learning.

Key words:Community spontaneous courses; Organizational learning; Multi-agent collaboration; PERSONAL mode