合理设计问题链 提高教学有效性

2024-06-12程浩

程浩

[摘 要] 问题是思维的起点,是激发学生动机、提高教学效率的重要工具. 在高中数学教学中,教师应以学生现有认知水平为出发点,以发展学生为方向,围绕教学重难点精心设计问题链,让学生在由浅入深、由简入繁的逐层探索中不断提升自我、完善自我,提高教学有效性.

[关键词] 问题链;教学有效性;教学效率

在高中数学教学中,学生常感数学学习是枯燥的、无趣的,继而影响教学质量,影响学生发展. 为了改变这一局面,教师可以结合教学实际设计问题链,让学生在由浅入深、环环相扣问题的引导下积极思考、主动探索,使数学课堂焕发勃勃生机. 问题链的好坏直接影响着教学质量,有效的问题链可以激活思维、点燃课堂,激发学生的探究欲,而无效的问题链则会增加学生的思维负担,影响“减负增效”教学目标的达成. 在实际教学中,教师如何科学、合理地设计问题链呢?笔者结合教学经验,谈谈几点粗浅认识.

循序渐进,避免肤浅提问

课堂提问是教师组织教学活动的重要手段. 有效的课堂提问可以快速吸引学生的注意力,诱发学生积极思考,从而为课堂的高效生成打下坚实基础. 同时,有效的课堂提问能起到承上启下的作用,让学生在旧知的回顾与拓展中获得新知识、掌握新技能,提高学生数学迁移能力以及课堂教学有效性. 因此,有效的课堂提问对提高教学品质、提升学生学习能力都有积极的作用. 在问题链的设计中,教师要控制好问题的难易程度,若问题太难,超出学生现有的知识水平,则容易造成冷场,影响学生参与积极性;若问题过于简单,则难以诱发深度思考,达不到启发思维的效果. 因此,教师要认真研究学生、研究教学,从学生现有知识水平出发,设计一些具有层次性的、启发性的问题,以此充分发挥问题链的积极作用,提高教学有效性.

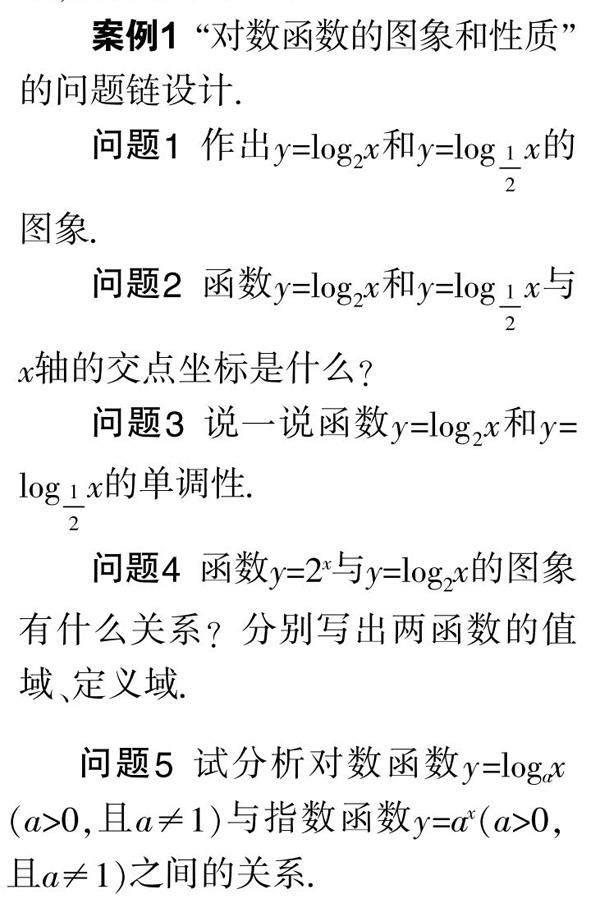

案例1 “对数函数的图象和性质”的问题链设计.

问题5 试分析对数函数y=logax(a>0,且a≠1)与指数函数y=ax(a>0,且a≠1)之间的关系.

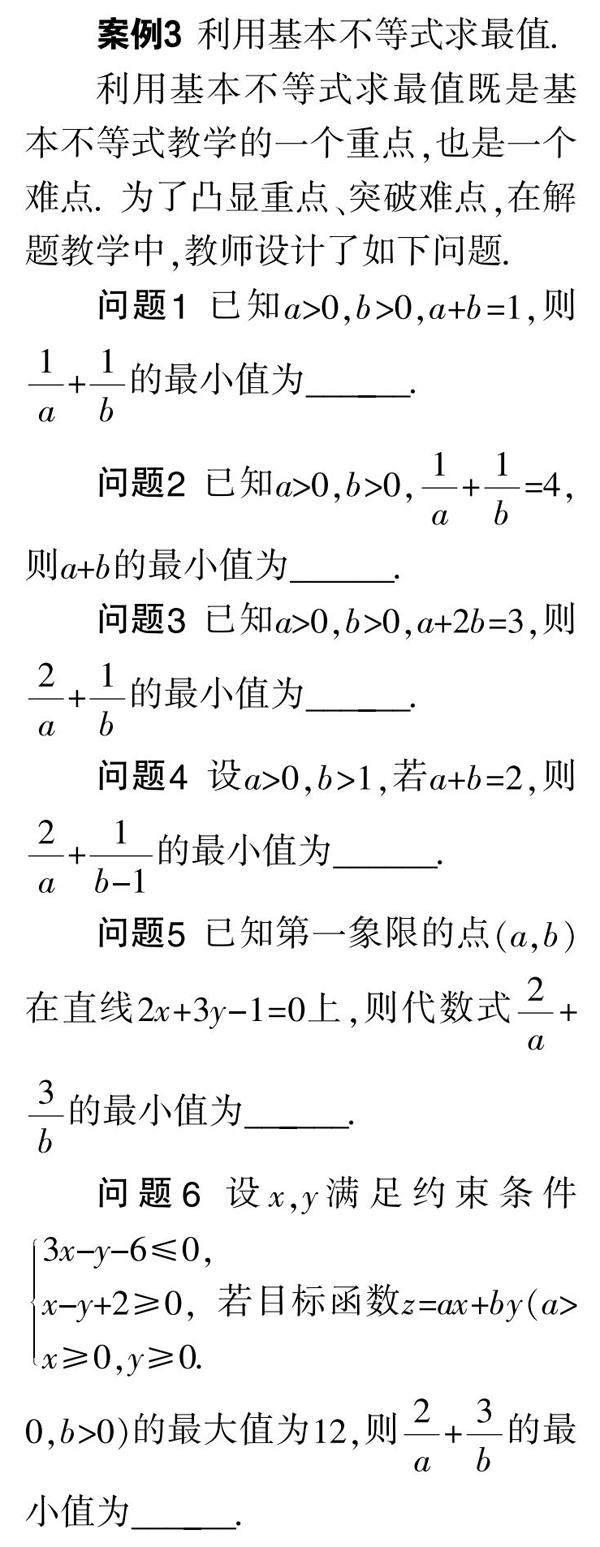

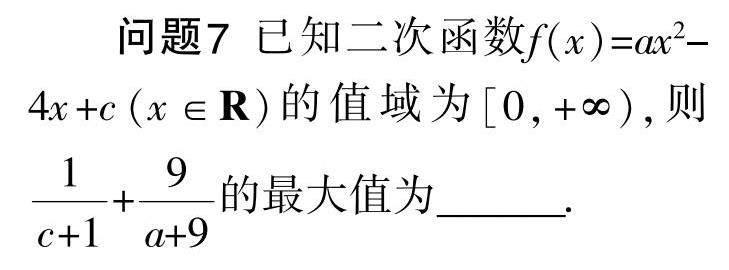

在研究问题5时,教师鼓励学生互动交流,在关键节点进行点拨和指导,让学生在交流分析中发现一般结论. 例如学生发现:对数函数与指数函数互为反函数. 在对数函数中,当a>1时,对数函数的图象单调递增;当0 上述问题的创设遵循由浅入深、由具体到抽象、由特殊到一般的原则,通过操作、对比、联想等让学生不知不觉地进入了新知的学习. 这些问题既体现了数学知识间的关联性,又凸显了学生的主体性,将学生的思维推向了高潮,提高了教学有效性. 逻辑清晰,避免设计松散 在新知教学中,教师常将目光聚焦在新知的理解与记忆上,忽视了思维的训练,这样不仅会限制学生思维能力的发展,还会影响学生可持续学习能力的提升. 要知道,数学教学的实质是数学思维的教学,若教学中忽视学生思维的训练将影响其数学学科核心素养的发展. 因此,在实际教学中,教师设计问题链时,应重视强调问题间的逻辑性和递进性,通过由浅入深、环环相扣的问题让学生的思维能力螺旋上升. 案例2 在“排列”的教学中,为了让学生理解并掌握排列的解法,教师甲和教师乙分别设计了如下问题链. 教师甲: 6人按照如下要求站成一横排. ①若6人随意排列,有多少种排法? ②若A,B两人相邻,有多少种排法? ③若A,B两人不相邻,有多少種排法? ④若A,B两人相邻,但不与C相邻,有多少种排法? ⑤若A,B两人中间有2人,有多少种排法? ⑥若A,B,C三人按从左到右的顺序排列,有多少种排法? 教师乙: (1)二次函数y=ax2+bx+c的系数分别在集合{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3}中取值,且a,b,c各值互不相等. ①有几条抛物线是开口向上的? ②有几条抛物线是过原点的? ③有几条抛物线是原点在其图象内的? (2)从1~9这9个整数中任意取6个数组成一个六位数. ①偶数位上是偶数的数有几个? ②若取出的偶数仅可以放在偶数位上,这样的数有几个? 教师甲探讨的是一个主题,问题环环相扣、层次清晰,且基本涵盖了排列问题的所有解法,这样通过问题解决使学生的思维变得更加有序,可引导学生的思维能力逐渐提升. 教师乙设计的问题虽然新颖别致,但是缺乏链接性和层次感,给人凌乱分散的感觉. 另外,教师乙设计的问题在同一层次有反复的态势,解法单一,不能体现排列问题解法的多样性. 显然,教师甲的设计优于教师乙的设计. 可见,教师在设计问题链时切勿“天女散花”,应遵循环环相扣、一脉相连的规则,使学生的思维能力在问题链的引领下逐渐攀升. 围绕重难点,直指问题核心 在数学教学中,为了突破教学重难点,教师常常顺应学生的认知规律,围绕教学重难点设计目标指向明确的问题链,让学生在问题的驱动下积极思考、积极探索,以此通过问题的深度探究突破教学重难点. 值得注意的是,教师在设计问题链时,要认真分析教学内容和学生学情,结合教学实际制定指向明确的目标,体现问题的核心,通过问题的解决帮助学生突破教学重难点,提高教学有效性. 案例3 利用基本不等式求最值. 利用基本不等式求最值既是基本不等式教学的一个重点,也是一个难点. 为了凸显重点、突破难点,在解题教学中,教师设计了如下问题. 上述问题的设计遵循由浅入深的原则,从单一的知识应用开始,通过条件的变化,最终走向综合问题的解决. 上述问题紧紧围绕“不等式的应用”这一核心内容,让学生体会不等式在求解最值中的重要价值,并归纳总结具体的解题策略,提高了解题效率. 例如,对于“知和求积”的最值问题,首先要明确“和为定值,积有最大值”,在解决此类问题时需要注意两点:一是“正数”,二是“相等”. 对于“知积求和”的最值问题,首先要明确“积为定值,和为最小值”,在解决此类问题时虽然可以直接应用基本不等式求解,但是要注意基本不等式求最值的条件. 而对于含有两个变量的代数式的最值问题,一般通过“常数1”替换法或“变量替换”来构造不等式. 另外,在应用基本不等式解决问题时,“一正、二定、三相等”这三个条件缺一不可. 学生学习能力的提升和思维能力的发展是难以靠“灌输”来达成的,需要在日常学习中不断积累、不断感悟. 因此,在实际教学中,教师既要结合教学实际创设有效的问题链诱发学生思考,又要预留时间和空间让学生去归纳、去总结、去感悟,以此引导学生逐步将知识内化为能力和素养. 在上述教学活动中,教师顺应学生的认知规律,递进式地改变条件,扩大知识范围,让学生通过“低起点、小坡度”问题的解决获得成功的体验,激发探究热情,从而提高教学有效性. 总之,好问题可以激活思维、点燃课堂,但好问题需要教师去发现、去设计. 在教学中,教师要认真研究教材,准确把握教学大纲和教学目标,从学生已有认知水平出发,精心设计具有启发性、层次性、探究性的好问题,以此提高学生学习的积极性、主动性,让数学教学更有效.