基于中国传统七声调式在基础乐理课程教学中的新思考

2023-10-14黄珩

【摘 要】中国传统七声调式是基础乐理课程中的一个重要板块,在基础乐理课程的教学中具有十分重要的意义。本文基于对中国传统音乐乐律学的研究成果,结合基础乐理课程教学的实际需求,对现有基础乐理课程教学中所涉及的中国传统七声调式的教学现状做出分析,提出新的教学观点和教学建议。

【关键词】中国传统调式 基础乐理课程 七声调式 律名 阶名 教学建议

中图分类号:J60-05 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2023)16-0122-07

自1962年李重光先生出版《音乐基础理论》教程开始,“音乐基础理论”课程就成为全国所有音乐类相关专业的必修课程。五声音阶、六声音阶以及七声音阶的名称也首次正式出现在了音乐基础理论课程教材中,并迅速成为音乐基础理论课程中的教学规范,并在我国大部分音乐类相关专业教学中沿用至今。

作为音乐基础理论课程的重要部分,“中国传统调式”(即李重光先生《音乐基础理论》教材中的“以五声音阶为基础的各种调式”)这一部分的内容承担着在整个基础乐理学习阶段向学生们展示中国传统音乐所涉及的各项调式知识的重要作用。通过对这一部分内容的学习,学生们能够从专业角度对我国传统音乐调式有一个整体的了解。这既对弘扬我国传统音乐历史文化起到十分积极的作用,也为学生们今后进行相关研究打下良好的基础。

近几十年来,在音乐基础理论课程不断发展完善的过程中,已经出版的基础乐理课程教材日益丰富。有越来越多的一线基础乐理课程教师以及基础乐理课程教材编纂者关注到中国传统音乐中乐律学方面的研究成果。他们将乐律学研究中早已“正名”过的关于中国传统调式中律制的使用、调式的起源与命名,以及关于“闰”音的正确解读等显著性的“历史问题”都进行了基于基础乐理学科教学的整理和输出,并将这些研究成果体现在了一系列的基础乐理课程教材中。

比如,关于七声音阶的名称,在如下三本具有代表性的教材中就给出了不同的描述:

其一,童忠良著《基本乐理教程》,选择了最为熟悉的名称——清乐音阶、雅乐音阶、燕乐音阶,然后再以括号标注正声音阶、下徵音阶、清商音阶和古音阶、新音阶、俗乐音阶,将三种七声音阶的名称都体现在了教材中。

其二,中央音乐学院视唱练耳教研室出品,孙从音、付妮主编的《基础乐理教与学实用教程》中则是以加入的偏音特征来对调式进行命名,分别为“清角型”七声音阶、“变徵型”七声音阶和“清羽型”七声音阶。

其三,杜亚雄、秦德祥编著的《中国乐理》中则使用了正声音阶、下徵音阶和清商音阶作为音阶命名,再辅以括号中标注清乐音阶、雅乐音阶、燕乐音阶和古音阶、新音阶、俗乐音阶,也是将三种名称都体现在了教材中。

从以上分析中发现,虽然在童忠良和杜亚雄、秦德祥编著的乐理教程中都出现了常见的三种七声音阶的名称,但二者的侧重点却是完全不同的。

再从“闰”音的称谓角度观察,可发现:童忠良的《基本乐理教程》中仍旧采用“闰”这一称谓;中央音乐学院视唱练耳教研室出品的《基础乐理教与学实用教程》和杜亚雄、秦德祥编著的《中国乐理》中则都采用了“清羽”作为称谓。

从上述分析对比中可以清晰地看到,虽然这些教材对于七声调式的阐述都不尽相同,但对比李重光版本的《音乐基础理论》而言,都不约而同地将这几十年来的中国传统音乐乐律学研究成果汇入到教材中,以期将“准确”的更贴合中国传统音乐本来面貌的音乐基础理论知识传递给学生。

笔者通过对这些教材的认真参阅,受益匪浅。同时笔者在长期基础乐理一线教学过程中,对接触到的实际教学情况以及乐律学中的相关研究成果进行了研究与总结,从而对基础理论课程中关于中国传统调式的教学萌发了一些新的观点及见解。

笔者将中国传统调式中的七声调式与中国传统音乐中乐律学的研究成果和音乐基础理论学科的教学相结合,在律制构成及教学阐释这两个方面,提出一种更为简便更为准确的理论解释方法,并将其运用到课堂教学实践中。期望通过这样的教学调整,可以更好地帮助学生以我国特有的传统音乐脉络及音乐语汇去了解七声调式的特征,做到对七声调式的构成知其然知其所以然。同时,笔者也期待将中国传统音乐乐律学研究成果深入浅出地运用于教学中,并能实现基础乐理课程的基本宗旨,即以更为简洁凝练的语言和表述方式让所有音乐学习者更好地理解基础音乐理论知识。

一、在七声调式教学中重新阐释我国传统律制,并明确阶名律名体系

从目前已出版的基础乐理教材中可以看到,从事基础乐理教学的教师们已经越来越重视对我国传统律制的介绍。中国传统音乐乐律学的研究早已对“此五度非彼五度”进行了详尽的阐释,我国传统的律制方法应该是三分损益法。“三分损益法”这个名称最早出现于春秋时期的《管子·地员篇》中,文中写道:“凡将起五音,凡首,先主一而生之,四开以合九九,以是生黄钟小素之首,以成宫。三分而益之以一,为百有八,为徵。不无有三分而去其乘,适足以是生商。有三分而复于其所,以是生羽。有三分去其乘,适足以是成角。”作为中国律制之祖,在基础乐理课程教学中如果完全不提及“三分损益法”这个名称,肯定是极为不恰当的。同时,也应该明确,在教学中突出重点,不能将之与古希腊毕达哥拉斯的五度相生律混淆。虽然二者都是利用五度生律,但生律的基本原理和方向是有根本性差异的。关于这个问题的论述,乐律学的先贤们已经论述得十分清晰了,因此本文对此问题只在生律方向这一方面进行简单梳理。

(一)生律方向的差异

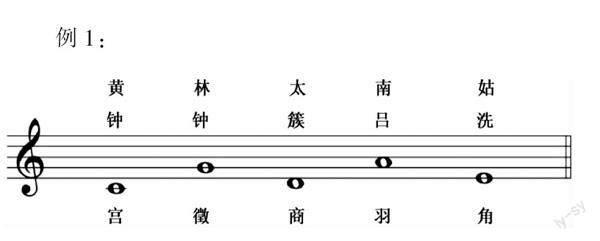

1.以c1为黄钟所进行的三分损益法推算

通过例1三分损益法的计算可以发现,假设三分损益法以黄钟律开始,则先向上五度(“三分而益之以一”)然后再向下四度(“不无有三分而去其乘”)依此顺序而得出宫、徵、商、羽、角这五个音,即可总结为三分损益法是按照上五度或下四度得到五律。由此便可清晰地看到,三分损益法和毕达哥拉斯的五度相生律(以下简称毕律)最大的一个差异就是生律方向——毕律可以上下五度方向各自生律,但三分損益法却只能按照往上五度或下四度的方向生律,并不能下五度生律。以此可见这二者的本质区别,绝不可混为一谈。

“直到春秋战国之世,始将其余各律补上,成为十二律。”

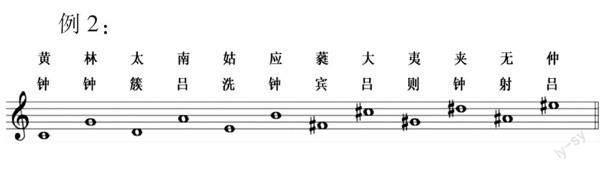

2.以c1为黄钟所进行的十二律推算

从例2中可以看到,按照三分损益法依次上五度下四度循环五次后再上五度,即可得到十二律。由于前述生律方向的特点,在音列中也清晰看到三分损益法的另一特征——所有变音都是以升号方式呈现,这也和毕律有着本质区别。这些明确差异都是在提醒从教者和学习者,这二者绝不可混为一谈,在教学中一定要将其区分开。再次观察音列,可看到三分损益法所推算出来的十二律是没有音名体系的F音,也就是唱名体系的fa音。由此引申出一个新的问题:在中国传统音乐中怎样用“地道”的名称来对所推算出的各律进行标记呢?

(二)阶名律名在中国传统调式教学中的引入

中国最早记载五线谱记谱法的书是清代的《律吕正义·续篇》,出版于1745年。在此书中介绍了五线谱相关的记谱方式和音名唱名体系的运用情况。现有的基础乐理课程中也基本采用音名唱名体系来进行七声调式的学习。但笔者在课堂教学实践中却发现,作为专业音乐基础理论课程的学习,这样的教学体系其实会让学生们产生疑惑——在音名唱名体系未传入中国之前的漫长岁月中,传统音乐是如何进行记谱、传承的呢?作为音乐类院校的专业学生,对于这段音乐历史中所涉及的乐理知识完全一片空白,抑或是如同现有教学方式直接套用音名唱名体系,笔者认为这样的教学处理确实是有不妥。其实在上述我国传统生律方法的比较中,已经发现了明显的律制差异,那在如此差异之下仍然完全套用音名唱名体系,可能就会产生对我国传统音乐作品的解读不够准确的情况,同时也会使学习者对我国传统音乐相关内容产生误读误解,从而造成理解上的偏差。

“我国古代很早就有了阶名及律名的称谓,按照它们的功能来说,阶名适用于首调唱名法,律名适用于固定唱名法。”律名即为“黄钟、林钟、太簇、南吕、姑洗……”阶名即为基础乐理课程教学中大家所熟知的“宫、徵、商、羽、角……”由此可以看出,在我国传统音乐中,是有自己的称谓体系的。既然如此,用“原汁原味”的称谓体系来进行基础乐理课程教学,岂不更符合我国传统音乐的本来面貌?因此,音乐基础理论课程在中国传统调式这一阶段的教学中引入律名阶名的教学就显得尤为有必要了。只有这样才能让学生们真正理解,在三分损益法的基础之上,我国传统音乐是以何来进行音高的具体描述的。

比如,在三分损益法的计算中是不存在F音的,该音律名应为仲吕,阶名应为清角。但在目前的教学中却统一向学生传达清角音就是F音这一概念,其实这也是在音名唱名体系及等音体系传入我国之后才有的解释之法,虽然不能否认此种解释对于现代音乐的使用及教学确实具有便利,且在国际范围内也具有更高的通用性,但在音乐基础理论课程的学习中解释其根源,才能让学生们快速掌握其根本,消除疑惑。

在上表中,阶名律名体系与音名唱名体系的对比一目了然(例3只列出了构成七声音阶所需要使用的九个音级的阶名,由于阶名的使用在各个时期有不同的表述之法,隋代以前、隋代、唐宋时期等的标记方法皆有不同,笔者在此处采用李重光《音乐基础理论》教程中使用的隋代以前的阶名体系作为本文的阶名标注体系,这也是目前几乎所有音乐基础理论教材中的通用标记方法)。将这样的对比式教学放入基础乐理教学中既十分简单有效,也不违背基础乐理课程的授课宗旨,还能够解决完全不介绍阶名律名体系而造成的知识性缺失。加入这一内容后,在课堂讲授环节就可以带领学生进行对比式教学,向学生较为充分地展示中国传统音乐与西方音乐体系在音的命名上的不同之处。同时也能让学生们看到,为了更好地进行音乐交流及转换,而在记谱方式上做出的一些调整——采用音名唱名替换以及等音记谱等。并且应该明确,作为基础乐理课程教学,不需要学生很繁复地进行律制计算、描述性和总结性地介绍基本方法和结论即可。

引入上述内容,使学生既能从根本上了解七声调式的律制记谱文化渊源和特征,又能适应基础乐理课程的学习需要。从实际教学效果而言,学生在课堂上也普遍能够理解接受。并且有了这一部分的对比,反而解决了学生们在这一问题上的疑惑,更好区分。学生们也从根本上认识了中国传统音乐调式理论中的相关内容。

二、从生律顺序角度对七声调式的构成进行教学重构

目前现有基础乐理教程大多在李重光版本基础之上进行衍生,对于七声调式构成方法的介绍也几乎一致,大都以五度推算的方法来阐述其基本音阶的构成。

在李重光1962年版的《音乐理论基础》教程中,认为“七声调式同样可以按照五度(或四度)关系来说明其规律性。”

例4中,三种七声调式音与音之间的音程度数关系清晰明确。在长期的教学实践中,笔者发现这种阐释之法的基本目的可能是想让学生能够以纯粹的音程度数关系快速掌握七声调式音阶的构成。但同时,笔者也在思考,这样的构成方式仅仅是以音程关系作为判断要素,和我国传统音乐中所涉及的律制元素完全脱离,对于我国丰富的传统音乐底蕴而言,这样的阐释着实显得过于单一。并且,律制内容的教学作为同属于中国传统音乐调式中必须掌握的知识之一,是否能够在教学中将这二者结合起来,形成教学融合?这成为笔者在教学中的一个重要思考。同时,在融合的前提下,必须以不会过于增大教学实践的难度为前提,以此适应音乐基础理论课程授课对象的实际需求。

据史书记载,早在《国语·周语》中就有了关于七律的表述,“王曰:‘七律者何?对曰:‘武王伐殷……故以七同其数,而以律和其声,于是乎有七律。”由于我国地域辽阔、文化传承多样,各个朝代对于不同七声音阶的使用、音阶名称的称谓等都各自不同。因此,七声调式的命名、由来,地域特征所带来的使用变化等问题,一直也都是我国传统音乐理论中讨论的焦点。例如王光祈、黎英海、杨荫浏、黄翔鹏等著名学者皆对七声调式做出了不同的探讨:王光祈在《中国音乐史》一书中使用了燕乐音阶、雅乐音阶的称谓;黎英海在《中国汉族调式及其和声》一书中使用了燕乐音阶、雅乐音阶、清乐音阶的称谓;杨荫浏在《中国音乐史纲》一書中使用了古音阶、新音阶和清商音阶的称谓;黄翔鹏在《“弦管”题外谈》一文中使用了正声音阶、下徵音阶和清商音阶的称谓。

笔者在长期教学实践和理论研究中采用黄翔鹏先生提出的按“琴调”传统命名原则,使用正声音阶、下徵音阶和清商音阶作为三种七声调式的名称。同时通过对相关研究成果的学习和总结,基于教学中的便利性和易理性,思考是否能够结合生律次序对三种七声音阶的构成进行重新探讨,因为纵观史学记载中“古有七律”的前提就是在以三分损益法为基础的律制推算方法之下而得出的前七律,然后在此七声音阶的运用上根据不同民族不同地区不同时期的使用情况再衍生出了其余两种七声音阶,所以,如果能在现有的以“琴调”传统作为命名要素的基础上再结合生律次序,就能够带给学生们更为准确直观的七声音阶的构成脉络。

(一)七声调式音阶的名称及构成

其一,正声音阶:律名为黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、林钟、南吕、应钟,阶名为宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫。以c1为黄钟律/宫音,正声音阶如下:

其二,下徵音阶:律名为黄钟、太簇、姑洗、仲吕、林钟、南吕、应钟,阶名为宫、商、角、清角、徵、羽、变宫。以c1为黄钟律/宫音,下徵音阶如下:

其三,清商音阶:律名为黄钟、太簇、姑洗、仲吕、林钟、南吕、无射,阶名为宫、商、角、清角、徵、羽、清羽。以c1为黄钟律/宫音,清商音阶如下:

(二)七声调式音阶基于三分损益法的生律顺序剖析

结合十二律的生律顺序,三种七声调式的构成方式:

其一,正声音阶:以十二律的前五律为基础,加上第六律、第七律构成音阶。

其二,下徵音阶:以十二律的前五律为基础,加上第六律及第十二律构成音阶。

其三,清商音阶:以十二律的前五律为基础,加上第十一律及第十二律构成音阶。

从上表中可以清晰地看到在中国传统音乐中三种七声调式音阶和三分损益法的生律顺序之间的关系。在前述中讲到,在三分损益法中并没有下方五度的生律方向,因此在较多基础乐理教程中,将下徵音阶的清角音以及清商音阶的清羽音解释为宫音下方五度依次相生而得出,这样的结论从根本上违背了三分损益法的生律原则,肯定是不准确的。但从上表中所体现的生律顺序角度对七声音阶构成的阐述,却能完全符合我国传统音乐的律制基础,相比“宫音下方五度依次相生”这一说法更能做出对七聲调式音阶的构成更为准确的解释。

同时,在上表中也能观察到,在三种七声调式音阶中使用的九律,当分配到每一种不同的七声音阶中时都不约而同地出现了便于理解记忆的“规律性”,洞悉这样的规律之后,便能够较为便利地记忆这三种调式音阶及其音律构成,从而满足在基础乐理课程中的教学需求。虽然目前的中国传统音乐乐律学研究中,尚未有明确的研究表明这样的“规律性”是否和其调式成立有必然关系,或许只是一种巧合,但是在教学中,这样的诠释能够将生律基本原则、阶名律名以及七声音阶的构成“三位一体”做出更为直观准确的诠释模式,为基于该门学科教学理念下的基础性介绍起到积极作用。

经过对本科阶段一年级学生的课堂实践,学生们普遍表示这样的方法是他们能够接受,并且达到了容易记忆、方便理解的作用,可以十分清晰便捷地了解律制的起源、律名阶名、三种七声音阶对应律名阶名的构成等相关知识,和以前的学习比起来也并没有增加对于基础乐理课程的学习难度。相反,由于这样的介绍,从根本上弄清楚了其和大小调式的本质区别,从而更为清晰易学,同时也对我国特有的传统调式在基于中国语言文化环境的基础上有了更为深入的了解。

三、结语

中国传统调式作为基础乐理课程中最具有中国特色的一个板块,对所有音乐类专业学生的重要性不言而喻。七声调式作为其中的重点之一,更是在教学中占有重要地位。基于对七声调式的研究探讨,最近几十年在音乐学理论界可谓“成果”不断,虽各有不同、“争议”颇多,但这也反映出对这一领域研究的“热潮”。基础乐理学科对这些研究成果的不断吸纳,也使得整个基础乐理学科对于七声调式内容的讲解都各自呈现出不同的特点,这也是基础乐理学科教育中所有教师们对这一板块内容研究、探索的成果体现。

将具有中国传统音乐特征的知识介绍融入基础乐理课堂是十分有必要的。只有在充分了解文化背景的差异之下,学生们才能更好地理解、掌握我国传统音乐的“语言”环境。并且基于基础乐理课程的本质,在不失“传统”“特色”文化背景下的简化介绍也显得更为难能可贵。虽然前述诸多基础乐理课程教材都有所调整,但也应该看到,由于目前全国范围内乐理课程教学中使用的教材仍然相对统一,因此大部分音乐类相关专业院校中的基础乐理课程教学中仍然保留了几十年如一日的教学状态。中国传统音乐研究的诸多成果也并未系统性地运用于基础乐理课程的教学当中。同时,作为一名一线教师也深知,从课程本身出发,既不能将中国传统音乐中的研究成果及阐述方法直接套用,也不应该将传统音乐的研究成果置之不理。传授既能反映我国传统音乐的本来面貌,又能在基础乐理课程中被广大音乐类学生理解吸收的基础乐理知识,是我辈一线教师在教学中必须予以思考的。

如何将中国传统音乐中的研究成果化繁为简,转化为可在基础乐理课程中实际运用的理论,不增加基础性教学的理解难度和负担,又贴合我国传统音乐之本来面貌,仍是一线基础乐理课程教学中面临的重要教学课题。

参考文献:

[1]童忠良.基础乐理教程[M].上海:上海音乐出版社,2001:100-102.

[2]孙从音,付妮主编.基础乐理教与学实用教程[M].北京:中央音乐学院出版社,2010:280.

[3]杜亚雄,秦德祥编著.中国乐理[M].上海:上海音乐出版社,2001:182.

[4]王光祈.中国音乐史[M].长沙:湖南大学出版社,2014:14,101.

[5]金藻.中国最早记载五线谱记谱法的书[J].音乐爱好者,1980(02):61.

[6]陈应时.中国古代的固定唱名法[J].广州音乐学院学报,1983(04):82-88.

[7]李重光.音乐理论基础[M].北京:人民音乐出版社,1962:58.

[8]王亚丽.中国传统七声音阶命名问题研究综述[J].河南大学学报,2003(03):127-128.

[9]黎英海.汉族调式及其和声[M].上海:上海音乐出版社,2001:22-24.

[10]杨荫浏.中国音乐史纲[M].上海:上海万华书店印行,1952:181.

[11]黄翔鹏.溯流探源[M].北京:人民音乐出版社,1993:251,185.

[12]华天礽.对三分损益律和五度相生律异同的分析[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2015(04):23-27.

作者简介:黄珩(1982—),女,四川音乐学院音乐基础教育部副教授。

基金项目:本文为2020年四川音乐学院资助科研项目,项目名称:关于中国传统调式理论的教学思考,项目编号:CYXS2020024。