“刘墉学北碑”考辨

2022-05-20张鑫

⊙ 张鑫

一、“刘墉学北碑”的提出与影响

刘墉(1719—1804),字崇如,号石庵,谥文清,山东诸城人。刘氏生于官宦世家,乾隆年间中进士后历任要职,嘉庆初升任大学士并加太子少保,系乾嘉年间重要政治家。刘墉不仅身居高位,书法上亦颇有造诣。刘氏一生转益多师,晚年方错综群法,自成一家。初看刘墉书作,常有软弱无骨、全无法度之感,细细品味,才能体会其自然天成、“绵里藏铁”。张廷济赞其“数百年一大宗匠”[1],而刘恒认为刘墉“为清代帖学书法开辟了一种新的境界”[2]。可见刘氏书法,在当时及后世皆享有盛誉,是清代书法的一座高峰。

刘墉书法成就甚高,故而很多文献记载了其书法事迹。这其中,涉及刘墉师承者占有相当比例。大体来讲,这些记载所持观点可以分为两种。一种观点认为,刘墉远绍帖学名家,集清代帖学之大成。梁同书说:“今之能为魏晋人书者,惟石庵先生。”[3]康有为则称:“国朝之帖学,荟萃于得天、石庵。”[4]陈希祖赞叹道:“二百年士大夫善学华亭者惟诸城耳。”[5]

但另一种观点认为刘墉早年出入帖学名家,晚年专研北碑。这种观点最先由包世臣提出,包氏所著《艺舟双楫》记载:“文清少习香光,壮迁坡老,七十以后,潜心北朝碑版。”[6]又载:“诸城壮岁得力思翁,继由坡老以窥阁本,晚乃归于北魏碑志,所诣遂出两家之外。”[7]包氏之论尤其强调刘墉学习北碑,认为这是其超越前人的关键所在。由此来看,包氏虽未明说,但却把刘氏视为碑学[8]书家。此外,左宗棠也认为“文清书法由北派溯源”[9],近人王潜刚《清人书评》亦称刘墉“汉魏碑少用功”[10]。现代论文中,援引包氏之论证明刘墉开碑学风气之先者亦不在少数。[11]可以说“刘墉学北碑”之论具有相当广泛的影响。

两种观点的差异,集中在刘墉是否学过北碑一事上。刘墉活动于乾嘉年间,其时碑学正处于萌芽阶段。故刘墉是否学北碑,不仅关系到刘氏的师承问题,更关系到碑学开创者的重要问题。而若刘墉并未学过北碑,这些论证皆为无根之木,其结论自然不足为信。因此澄清刘墉学北碑一事,就显得尤为重要。

二、“刘墉学北碑”之论缺乏文献佐证

刘墉书法有着广泛影响,表现之一就是其书作流传颇广,且清人著述中对于其书法事迹记录甚多。尽管如此,印证包氏“刘墉学北碑”之论的有力证据却难得一见。这体现在三个方面:第一,刘墉传世书迹未见北碑作品;第二,刘墉论书文献并未提及北碑;第三,包世臣之前的清代学者无一人提及刘墉学习北碑之事。

(一)刘墉传世书迹

刘墉是乾嘉时期书法名家,作品保存至今者甚多,若能从其中找出北碑作品,则包氏之论将无法辩驳。然而刘墉的书法,是转益多师兼取众长而成,即使晚年专学北碑,也不会只体现北碑的特点,所以某件作品到底受何家何帖影响实难说清。欲想从刘氏书迹认定其学北碑,除非有北碑临作为证。查阅《中国书法全集·刘墉卷》等书可知,刘墉传世书迹中的确有相当比例的临摹之作,然而却都是临摹锺繇、赵孟等,未见有关北碑者。当然,笔者所见刘墉作品有限,但《中国书法全集·刘墉卷》主编张其凤也注意到此问题,张氏曾费数年精力搜访刘墉书迹,各处所藏皆得以过目,然仍难觅北碑临摹作品。张氏认为,此事实虽无法否定刘墉学北碑,但至少证明北碑非主要学习内容。[12]此说诚是,如刘墉果真“潜心北朝碑版”,不至于无一件临作保留至今。所以刘墉“潜心北朝碑版”之论恐与真实情况不符。

刘墉后期书法以拙朴厚重为时人所重。这恰与碑学主张相合,易于使人认为是北碑的影响。但有一点需要注意,拙朴厚重,并非碑学的独有特点。早在南朝宋时,虞龢便指出锺繇和王献之二人书法有着质妍之别,后又有孙过庭等人对“古质今妍”一说继续发挥。一千余年来,锺繇书法都被认为是古拙质朴的,刘墉书法的拙厚也完全可能是得益于锺繇。更多人倾向于相信刘墉学习北碑,除根据刘墉书法特点推测以外,还有两点原因:一是《艺舟双楫》造成的影响;二是碑学恰将兴起,似乎刘墉学北碑是顺潮流而动,而并非有其他过硬证据。

说刘墉书法得益于锺繇,恰有证据可以佐证。上文提到刘氏书法很多为临作,这其中就有数种为临摹锺繇者。仅就《中国书法全集·刘墉卷》而言,就可见刘墉于乾隆六十年(1795)临《力命表》[13],嘉庆六年(1801)临《昨疏还示帖》[14],以及临《荐季直表》[15]等。而且刘墉曾自称:“远绍(锺)太傅。”细观刘墉小楷,其形质与神采皆与传锺繇书迹接近,二者表现出很明显的继承关系,且刘墉行草书的用笔也暗合于锺书韵味。因此刘墉晚年书法能愈加古拙,与其说学北碑所致,不如说是受到锺繇的影响。

(二)刘墉论书文献

刘墉的论书文献并不成系统,主要见于两处,一是《刘文清遗集》中与书法有关的诗,二是刘墉的题识、题跋。

《刘文清遗集》的论书诗,以《学书偶成三十首用元遗山论书绝句韵》内容最为丰富,体现刘墉主张较多。这一组诗中,刘墉系统评价蔡邕、锺繇以下名家,如评张旭“长史真书绝不传,纵横使转尽天然”[16],评米芾“晋代风流去不回,米颠笔挽一分来”[17],但并未提及北碑,也无碑学思想流露。其他还有少数几首题跋诗,如《题〈淳化阁帖〉临本四首应皇六子教》《题张照临〈争座位帖〉》《题朱某墨迹》等[18],虽为题跋书法而作,但内容与书法相关者绝少,更无与北碑相关者。

关于刘墉的题跋,铃木洋保和姚宇亮合作的《刘墉书跋中所见书法观》[19]一文从各种书迹中搜集了32篇之多,用功较深,颇为详尽。此文分为六节,前五节分析刘氏书法受锺繇、颜真卿、苏东坡、赵孟和董其昌的影响,能以刘墉题跋为依据,比较可信。在第六节,作者认为刘墉受北碑影响,但却未能援引刘墉题跋说明论点,而是由刘氏书法特点和包氏之论推理而来。这说明作者搜集的刘墉题跋中,并无与北碑直接相关者,如此行文实不得已而为之。

值得注意的是,铃木的文章中指出了一则伪造的刘墉题跋。跋文全文如下:

墉少壮作书,恒欲以拙胜,而终失之钝。自得北魏碑版数十种,潜心默契,力追其神。味朴茂处,仅乃得似泰山经石峪残字,即为墉得力之一。顷于江阴旅次因泾县包内翰世丞,获见此本,旧为姑苏王氏珍藏,以视予行箧本,其拓手较精,字亦多完整,当非金源以后拓本,借观终日,几于爱不忍释,爰志数言,亦聊以证雪泥鸿爪之缘云尔。嘉庆甲戌秋月石庵刘墉识。[20]

作者发现跋文落款时间为“嘉庆甲戌(1814)”,比刘墉去世的“嘉庆甲子(1804)”晚十年之久,因此断定此题跋系伪造。其实此跋不仅时间有问题,内容也颇有疑点。首先,跋文误“世臣”为“世丞”,弄错了人名。刘墉素以恭谨严肃著称,断不可犯此低级错误。其次,跋文中提及的《经石峪金刚经》,每字二尺见方,拓制时一纸一拓,比一般书籍大数倍,且装订后有二十四册之多。如此巨制,平时翻阅尚且不便,又怎会在南下省亲时随身放置行箧中?于常理实在不通。故此伪跋所言之事也多涉荒诞,绝非本于实事。有论者曾引用此跋证明刘氏学北碑[21],其结论自然不足取信。

(三)清代人对刘墉的评价

考之文献[22],能佐证包氏之论的有力证据也难求一见。

文献形成时间越早,距离事件发生时间越近,其可信度就越高。基于此,早于《艺舟双楫》的史料就值得重点关注,笔者就其中涉及刘墉师承者摘录如下:

今之能为魏晋人书者惟石庵先生,虽随意书尺牍亦可玩视。(梁同书《频罗庵题跋》)

先生书窃用《瘗鹤》笔意,其机趣则出入于杨少师。(铁保)

元明以来书家,率被吴兴华亭两家笼住,文清相国宗法魏晋,直欲抉破赵董藩篱,自是数百年一大宗匠。(张廷济)

诸城醇厚有六朝人遗意,但未纵逸耳。(吴德旋《初月楼论书随笔》)

书法魏晋,笔意古厚。(吴修《尺牍小传》)

二百年士大夫善学华亭者惟诸城耳。(陈希祖)

或论文清书如枯禅入定,……余谓此论太苛。文清本从松雪入手,灵峭异常,而误于《淳化阁帖》,遂至模棱终老。如商鼎周彝非不古而不适于用。(钱泳《履园丛话》)

予于丁酉年亲见诸城相国求书,先生云:余每日早起必临摹阁帖数则,四十年来未尝少懈,学书胡可一日离晋贤师范耶?先生论书之言如此。(斌良《抱冲斋诗集》)[23]

这些文献说明,早于包氏的学者中,并未提到刘墉学北碑之事。需要指出的是,梁同书、铁保等系刘墉同时代人,而且与其私交甚笃,因此他们的记载应最接近真实情况,然而也没有与北碑有关者。包氏强调刘墉晚年才学北碑,而上述文献中,钱泳《履园丛话》所载反映了刘墉晚年所学主要是阁帖,这与斌良《抱冲斋诗集》中记载的刘氏自述相印证,更说明了其真实性。

在晚于包氏的清人中,也有认为刘墉学北碑者,上文提及的左宗棠和王潜刚是唯二两例。然而细考二人之论,都不甚可靠。左宗棠之论,出自其对刘墉书法的题跋,仅“文清由北派溯源”数语,简略且未言所据。左氏与刘墉并无特殊关系,其所处时代晚于后者近百年,晚于包氏也有近四十年,因此相比于包世臣,左氏并不会有更多渠道得知刘墉学北碑之事。另一方面,当时《艺舟双楫》也已刊行,并对书坛产生重大影响,左氏极大可能通过此书看到了包氏的论点。因此左氏之论从包氏化出的概率较大。至于王潜刚的《清人书评》,则是“以真迹为断,综合其早晚岁所书大小各体而后加评也”[24]。这说明王氏之论,是由刘氏书法特点推测其学北碑,这其中的逻辑漏洞前文已有辩驳,此不赘述。

值得一提的是,康有为对刘墉的评价也未提及北碑。《广艺舟双楫》多次提及刘墉:

国朝之帖学,荟萃于得天、石庵。[25]

古学者,晋帖、唐碑也,所得以帖为多,凡刘石庵、姚姬传等皆是也。[26]

集帖学之成,刘石庵也,集碑学之成,张廉卿也。[27]

康氏以刘墉为清代帖学代表,且与碑学并举,这表明了康氏认为刘墉与碑学相对立。众所周知,康有为的《广艺舟双楫》是增广包世臣之《艺舟双楫》而成,尤其是推广了包氏碑学主张,因此康有为是颇服膺包氏的。《艺舟双楫》屡次提及刘墉学北碑,康氏不可能未见此论。然而在这种情况下,康有为却反复论说刘墉集帖学大成,两者几乎是针锋相对。如果刘氏学北碑,康氏宣传碑学则得一有利论据,所以其没有理由故意忽略这点。究其原因,很可能是康氏也认为刘墉学碑之说不可信。

还有一则材料也值得注意。铁保曾评价刘墉“先生书窃用《瘗鹤》笔意,其机趣则出于杨少师”[28]。有学者曾以此论证刘氏涉猎北碑[29],这种说法值得商榷。首先,《瘗鹤铭》位于镇江长江崖壁,属于南方政权控制范围,故称为六朝碑版合适,而非北朝碑版。其次,《瘗鹤铭》作者虽聚讼纷纭,但也都认为是王羲之、陶弘景等人。刘氏学习此碑,在主观上是在学习帖学名家而非北碑。再次,《瘗鹤铭》闲逸高古,与大部分北碑方折雄强的风格迥异,即使刘墉学《瘗鹤铭》,客观上也不会为其书法增添北碑元素。因此刘氏学《瘗鹤铭》不能作为学习北碑的证据。

诚然,文献浩如烟海,搜集难免遗漏。但以清代私家著述之繁多、书画收藏之兴盛、文士交流之密切,若刘墉末年专注北碑,蛛丝马迹不应如此难得一见。

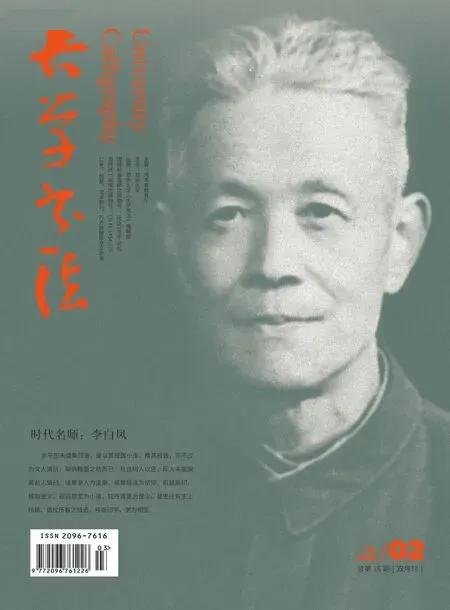

刘墉 行书 元人绝句轴 四川博物院藏

三、从《艺舟双楫》看“刘墉学北碑”编造过程

文献佐证缺失,说明刘墉可能根本没有涉猎北碑。而此论最初由包世臣提出,所以极大概率系其编造。包氏的《艺舟双楫》,专论文学与书法,因此较为全面地记载了包世臣的书法事迹与书学主张。此书中几则记载,无意间反映出包氏编造“刘墉学北碑”的过程。

(一)刘、包二人的舟中论书

包世臣虽小刘墉56岁,且与后者地位悬殊,但二人却有过一面之缘。据《艺舟双楫》记载:

仆尝谒诸城于江阴舟次,论晋唐以来名迹甚协。诸城曰:“吾子论古无不当者,何不一论老夫得失乎?”仆曰:“中堂书可谓华亭高足。”诸城曰:“吾子何轻薄老夫邪?吾书以拙胜,颇谓远绍太傅。”仆曰:“中堂岂尝见太傅书乎?太傅书传者,唯《受禅》《乙瑛》两分碑,《受禅》庄重,《乙瑛》飘逸。汇帖唯唐摹《戎路》略有《乙瑛》之意,《季直表》乃近世无识者作伪,中堂焉肯绍之耶?中堂得力在华亭,然华亭晚年渐近古淡,中堂则专用巧,以此稍后华亭耳。”诸城默然,良久曰:“老夫数十年心力,被吾子一语道破已。”[30]

这次舟中论书,二人着重讨论了刘氏师承。刘墉自谓远绍锺繇,但包世臣分析其书法由董其昌脱出,刘氏表示认可,而二人均未谈及北碑。这件事,发生在嘉庆九年(1804)夏,刘墉当时85岁。若刘墉果真“七十以后,潜心碑版”,此时已经深研北碑达15年之久,因此二人同时忽略北碑,可谓匪夷所思。而且是年冬季,刘氏便卒于任上,故在此次见面后再学北碑的可能性也微乎其微。包世臣与刘墉的这次面谈论书,透露出刘氏师承锺繇、董其昌的事实,这与包氏后来的刘墉“潜心北碑”之论相左,说明了包氏后来所说系有意编造。

(二)据刘墉家乡山东多碑而编造其学北碑

欲编造刘墉学北碑,自然应该有一些根据,否则不易为人相信。包氏的根据,就是刘墉家乡山东多北碑。《艺舟双楫》有一条记载如下:

近世诸城相国祖述华亭,又从山谷笔短意长一语悟入,窥破秘旨。虽复结构伤巧,较华亭逊其遒逸,而入锋洁净,时或过之。盖山东多北魏碑,能见六朝真相,此诸城之所以或过华亭也。[31]

此处包世臣认为刘氏超过董其昌是因为“盖山东多北魏碑,能见六朝真相”。可见包氏对于刘氏是否学北碑并没有确凿的证据,他只是推测刘氏接触过魏碑,理由是其家乡山东多碑。

对比本文开头两条史料:

文清少习香光,壮迁坡老,七十以后,潜心北朝碑版,虽精力已衰,未能深造,然意兴学识超然尘外。[32]

诸城壮岁得力思翁,继由坡老以窥阁本,晚乃归于北魏碑志,所诣遂出两家之外。[33]

可以发现,这两处提及刘氏学碑似乎不容置疑,与上则史料的态度有差异。

包世臣叙述刘墉学北碑一事,态度摇摆不定,何种原因可能造成此情况呢?第一,不同说法间隔一段时间,包氏在这段时间内得知刘氏学北碑的确凿证据,遂由推测变为肯定;第二,包氏把自己的推测当成事实来讲。

按这两种可能考虑,三条史料的时间先后就显得至为关键,因此有必要做一考证。先是两则肯定态度的史料:“文清少习香光”一则出自《论书十二绝句》,写作时间在嘉庆二十四年(1819)。“诸城壮岁得力思翁”一则出自《书刘文清四智颂后》,写作时间在道光十三年(1833)。然后是一则推测态度的史料:“近世诸城相国祖述华亭”一则出自《跋荣郡王临〈快雪〉〈内景〉二帖》,此题跋无时间,只说是跋《余铁香藏帖》,并有张翰风同观。据《包慎伯先生世臣年谱》,包世臣与余铁香相识在嘉庆二十二年(1817)[34],而张翰风卒于道光十三年(1833)[35],因此这条题跋写作时间在这15年以内。另外,嘉庆二十四年(1819)包世臣曾客居济南,在山东收藏很多北碑,而本则题跋有“山东多北朝碑”的说法,因此年代很可能在嘉庆二十四年(1819)以后。

这说明,包世臣很可能先肯定过刘墉学北碑,后来又推测其学北碑。既然已经确定,又何必再去推测?这显然不符情理。合理的解释是,包氏因刘氏家乡山东多北碑而推测其有条件接触学习,之后就把自己的推测当成事实,且夸大其词,将“能见六朝真相”说成“潜心北碑”“归于北魏碑志”。也就是说,《艺舟双楫》三条提到刘墉学北碑的史料皆系推测,只不过其中两条隐瞒了推测的过程,而这实质上就是在编造。

然而包氏最先所说“能见六朝真相”也实难成立。第一,刘墉长期宦居北京直至卒于任上,在山东居住并不多,因此山东多碑并未使其有近水楼台之便;第二,刘氏即使在山东居住也不一定就会接触并取法于北碑,事实上在当时的环境下书家对北碑的接受程度相当有限。因此包氏推测与事实相差甚远。

(三)编造刘墉学北碑目的是宣传碑学

按常理来讲,包氏若费尽心机编造此论,则必有目的。作为一个重要的碑学理论家,包氏坚称刘墉学北碑,就可以借其名望宣传碑学,推广自己的主张。

一般看法是,阮元虽首创碑学概念,但经包世臣奔走呼号,碑学理论才具体化并深入人心。可以说包世臣的书法活动,在清代碑学发展的过程中起着举足轻重的作用。总的来看,包氏有如下主张:笔法方面,要中锋用笔,达到“中实”“气满”,即笔画中段不偏弱;结构方面,要“疏处能走马,密处不透风”,此为邓石如亲身教导,包氏颇为强调;墨法方面,要以笔力摄墨,使墨色沉入纸中,而不溢出笔画外。

上文提到,刘墉书法特点易于令人联想到北碑的影响,而在包世臣眼中,刘墉的书法更是与自己具体的碑学主张相合。《艺舟双楫》有一段记载:

然其笔法则以搭锋养势,以折锋取姿;墨法则以浓用拙,以燥用巧;结法则打叠点画,放宽一角,使白黑相当,枯润互映以作插画援镜之致,卷帘一顾,目成万态。[36]

这段话是包世臣评刘氏书法的跋语,他从笔法、墨法和结构对刘氏书法进行了分析。可以发现,这与包氏的主张极为相近。《艺舟双楫》中,共有六处提及刘墉,多半是赞赏有加。从提及次数来看,包世臣对刘墉的认可仅次于邓石如一人。

由此可见,包世臣极为赞赏刘墉的书法成就,认为其书法符合碑学审美要求。其实仅刘墉书法接近碑学主张这一个理由,就足可能使包氏宣称刘墉学北碑。而刘氏书法恰好又冠绝当代,影响无人能及。如果刘氏书法成就是因为学北碑获得,学书者当然会效仿其所学,对北碑趋之若鹜,宣传碑学的目的就自然达到。这就更可能使包世臣编造刘墉学北碑一事,也是包氏的根本目的所在。

或问,《艺舟双楫》影响如此之大,怎可能有如此臆断观点?实际上,此书早就因为纪事不经为人诟病。据《皇清书史》作者李放考证,《艺舟双楫》中至少有两件事为假:一件为张照偷学王鸿绪书法之事[37],一件为刘墉与翁方纲论辩书法之事。[38]张舜徽也认为包世臣“有才名,无学名”“平生以大言欺人”。这样来看,包世臣在著书立说时,似乎并不注意事件的真实性,这也侧面证明了“刘墉学北碑”之论系编造而成。

结语

客观上说,文献佐证缺失不能完全否定包氏之论,因为可能有支持此事的文献未被发现或散佚。至于包氏的嫌疑,也不属于直接证据。但《艺舟双楫》几处记载的龃龉之处,则属于包氏自相矛盾,是较为有力的证据。尤其是这几点结合在一起,构成了完整的逻辑链条,较为严密地证明了包氏所记载的“刘墉学北碑”一事为编造。因此,用包氏之论证明刘墉与碑学有关的论点,根基都欠稳妥。欲确证刘墉学北碑,还需要新的可靠证据。

注释:

[1]李放.皇清书史[M].辽海丛书本.

[2]刘恒.中国书法史:清代卷[M].南京:江苏教育出版社,2009:105.

[3]李放.皇清书史[M].辽海丛书本.

[4]康有为.广艺舟双楫[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:755.

[5]李放.皇清书史[M].辽海丛书本.

[6]包世臣.书刘文清四智颂后[G]//包世臣,著.况正兵,张凤鸣,点校.艺舟双楫.杭州:浙江人民美术出版社,2017:212.

[7]包世臣.论书十二绝句[G]//包世臣,著.况正兵,张凤鸣,点校.艺舟双楫.杭州:浙江人民美术出版社,2017:168.

[8]本文提到“碑学”,皆为狭义的碑学,即重视北朝碑版石刻的书法史观、审美主张以及主要以北朝碑刻为取法对象的创作风气。

[9]铃木洋保,姚宇亮.刘墉书跋中所见书法观[J].书法研究,2016(4):112.

[10]王潜刚.清人书评[G]//崔尔平.历代书法论文选续编.上海:上海书画出版社,2015:813.

[11]参见刘兆彬.北碑的影响与刘墉晚年书法的“拙趣”[J].中国书法,2010(6):50;金丹.经学与阮元书学思想的渊源[J].书法研究,2003.(2):11;蚁洁壁.清代北碑接受史论略[D].徐州:江苏师范大学硕士论文,2011:33;张欣.刘墉、何绍基书法之比较[D].南京:南京师范大学硕士论文,2008:35.以上论文中皆引用包世臣之论说明刘墉学北碑。

[12]张其凤,马世晓.中国书法全集:刘墉卷[M].北京:荣宝斋出版社,2001:13.

[13]张其凤,马世晓.中国书法全集:刘墉卷[M].北京:荣宝斋出版社,2001:50.

[14]张其凤,马世晓.中国书法全集:刘墉卷[M].北京:荣宝斋出版社,2001:94.

[15]张其凤,马世晓.中国书法全集:刘墉卷[M].北京:荣宝斋出版社,2001:156.

[16]刘墉.刘文清遗集[G]//清代诗文集汇编编纂委员会,编.清代诗文集汇编:第348册.上海:上海古籍出版社,2010:87.

[17]刘墉.刘文清遗集[G]//清代诗文集汇编编纂委员会,编.清代诗文集汇编:第348册.上海:上海古籍出版社,2010:87.

[18]这三首诗见刘墉.刘文清遗集[G]//清代诗文集汇编编纂委员会,编.清代诗文集汇编:第348册.上海:上海古籍出版社,2010:66—69.

[19]铃木洋保,姚宇亮.刘墉书跋中所见书法观[J].书法研究,2016(4):98—113.

[20]铃木洋保,姚宇亮.刘墉书跋中所见书法观[J].书法研究,2016(4):112.

[21]金丹.经学与阮元书学思想的渊源[J].书法研究,2003(2):11.

[22]震钧《国朝书人辑略》、李放《皇清书史》、马宗霍《书林藻鉴》以及其他一些著作、论文中,共计有清人评价刘墉书法的记载超过40 则。

[23]李放.皇清书史[M].辽海丛书本.

[24]崔尔平.历代书法论文选续编[G]//上海:上海书画出版社,2015:803.

[25]康有为.广艺舟双楫[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:755.

[26]康有为.广艺舟双楫[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:778.

[27]康有为.广艺舟双楫[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:835.

[28]李放.皇清书史[M].辽海丛书本.

[29]张其凤,马世晓.中国书法全集:刘墉卷[M].北京:荣宝斋出版社,2001:13.

[30]包世臣.书刘文清四智颂后[G]//包世臣,著,况正兵,张凤鸣,点校.艺舟双楫.杭州:浙江人民美术出版社,2017:213.

[31]包世臣.跋荣郡王临《快雪》《内景》二帖[G]//包世臣,著,况正兵,张凤鸣,点校.艺舟双楫.杭州:浙江人民美术出版社,201 7:191.

[32]包世臣.书刘文清四智颂后[G]//包世臣,著,况正兵,张凤鸣,点校.艺舟双楫.杭州:浙江人民美术出版社,2017:212.

[33]包世臣.论书十二绝句[G]//包世臣,著,况正兵,张凤鸣,点校.杭州:浙江人民美术出版社,2017:168.

[34]胡韫玉.包慎伯先生世臣年谱[M].台北:台湾商务出版社,1986:38.

[35]胡韫玉.包慎伯先生世臣年谱[M].台北:台湾商务出版社,1986:48.

[36]包世臣.书刘文清四智颂后[G]//包世臣,著.况正兵,张凤鸣,点校.艺舟双楫.杭州:浙江人民美术出版社,2017:212.

[37]李放.皇清书史[M].辽海丛书本.

[38]李放.皇清书史[M].辽海丛书本.