体能大课间:从“碎片化”走向“主题化”

2022-03-25蒋志刚

蒋志刚

【摘 要】由于课程设计的原因,大部分学校“每天运动一小时”的体能锻炼课程设置都是“碎片化”的,从时间数据上看似乎满足了“学生每天锻炼一小时”的目标,但从体育专业角度上看,这样碎片化的时间无法保障学生体能的提升。因此,我们学校把这些碎片化的时间进行了整合,用“体能大课间”这一主题去统整体能锻炼的形式、内容、策略、评价等关键要素。

【关键词】体能大课间 碎片化 主题化

作为常州市体育课程改革“六一工程”一类实验学校,在实施过程中我们一直在探索如何让“学生每天锻炼一小时”在时间、形式、内容上更合理,能让每个学生在校一天的学习过程中真正得到有效的锻炼。基于本校活动场地小、学生人数多等因素,传统的大课间活动根本满足不了学生的活动需求,也达不到锻炼体能的目标。我们通过对作息时间的调整,对学生参与活动的形式与方法进行了全方位的变革,提出了主题化“体能大课间”,让学生在统一的时间内、统一的口令音乐指挥下,使活动变得更有效。

一、体能大课间,改变源于问题,创新源于传承

一种新的实施方法在产生前,必须对旧的活动形式加以对照与分析。原先的活动形式问题在哪里,学生在活动过程是否得到锻炼,锻炼后身体素质是否得到提高、是否有明确的数据分析等,这些问题都需要分析和归纳。

(1)原先一天作息安排的体育活动时间都是“碎片化”的。如早晨8:20广播操,上午10:50大课间,下午1:00广播操,这样的时间安排看似满足了学生的活动时间,但是在上下楼梯时浪费了很多时间。

(2)活动时间得不到真正的保障,如大课间安排20分钟,其实除去学生上下楼梯及某些教师的“随意”拖沓,真正留给学生的活动时间所剩无几。

(3)原先的活动安排看似热热闹闹、丰富多彩,但是学生的运动技能、身体素质真的因为大课间的活动得到提高了吗?答案肯定是模棱两可的,无法证实。

针对以上问题,我们决定对学生的在校一天活动的方式和形式做出重大变革,要让每个学生在有限锻炼时间内获得最有效的锻炼效果,真正让“体能大课间”提升学生的体能。

二、摸清学校的实际和学生成长的需求,才能有清晰的目标

其一,整体架构学校体育活动方案,实现体育课程改革新思路。针对学校现有的场地条件,我们提出“小场地 大作为”的增强每个学生身体素质的指导思想,通过活动时间、场地、内容的科学化、合理化的调整,让学生在一分的场地能得到十分的锻炼。

其二,明确学校整体目标“快乐生活每一天、健康成长每一个”。加强学校体育活动的科学设置,不仅确保学生在校一天的锻炼时间,而且通过活动能真正得到身体素质的发展与提升。

其三,围绕体育核心素养,通过体育课程与体育活动细化整合。让学生强身健体的同时,激发兴趣促使学生主动学习是关键所在。在兴趣的推动下,学生才会自主、自愿地参与体育运动。通过活动让每个学生都能得到发展,从而不断激發和维持学生的学习兴趣,让学生在学习中保持旺盛的求知欲和强烈的好奇心,达到强身健体的目标。

三、从“解决问题”出发的策略,才能激发体能大课间的生长力

1.变“零碎为整体”,解决时间的碎片化问题

要想学生真正得到有效的锻炼,首先要解决的就是时间保证。针对原先碎片式的活动时间进行有效整合,原先上、下午都做广播操,现在把广播操时间有效整合,使其整合为一节小课的时间,学生8:00到校先进行20分钟的早读,在所有的课程开始前,学校安排在8:20~8:50开设全校性的集体活动,下午的1:00~1:20开设足球特色技能活动课程。通过对作息时间的调整,学生的活动时间得到了保障,通过对活动内容与形式的变革,早晨的体能大课间激发了学生的身体机能,下午的足球特色课外活动提升了学生的足球技能。

2.变“小分队为大部队”,解决场地小的问题

通过变革活动形式,把原先分块式的活动安排进行科学的架构与整合。原来场地上最多只能安排8个班,学生活动区域受限,很多有趣的活动也无法开展,还存在一定的安全隐患。通过集体性的活动安排,让有限的场地得到了充分的利用,做到了全校学生与教师全员参与,从而使场地的利用与活动的开展更有效。

3.变“管理者为参与者”,解决师资短缺的问题

在体育大课间改革的过程中,师资问题一直是困扰学校的重要问题之一,我们通过对活动形式的转变,通过对活动时间的统一设置、对活动内容的统一安排,学生以班级为单位,在原地跟随音乐节奏统一活动,各班的正、副班主任在本班级排尾跟学生一起有选择地进行运动。通过对活动形式的变革,体育教师缺编的问题得到解决,兼职教师也发挥了超出预料的作用。教师从管理者、指导者转变成参与者,在参与体育课程改革过程中,通过亲身参与领略到了体育课程带来的好升。

4.变“分数为素质”,解决理念滞后的问题

学生8:00到校先进行20分钟的早读,这也是让学生早餐后有一个运动前的调整期,8:20~8:50进行体能大课间活动,9:00才开始上文化课。活动内容的变革得到了学生极大的欢迎,但是一开始也有家长特别是文化课教师持反对的意见,认为学生锻炼后回到教室就可能打瞌睡或注意力不集中,这样会影响学生的学习等。而事实证明,结果正好相反,学生反而更清醒,上课的气氛也好多了,记忆力、专注力都增强了。通过近一个多学期对实验班的跟踪调查研究发现,学生的学业水平并未下降,反而在一定程度上得到了提升。

5.变“单一”为“多样”,解决训练枯燥的问题

我们要求体能练习内容必须遵循以下几个原则:内容是学生平时接触到或加以改进的,学生可以很快熟练地掌握的,不能有安全隐患,等等。活动安排遵循科学锻炼原则,体能练习内容+踏步放松+平衡练习,学生在剧烈运动后有缓冲放松的过程。全程练习配备激烈与舒缓的音乐,大大激发了学生的参与兴趣。

第一次体能大课间活动内容更适合秋、冬季练习,以锻炼学生体能素质为主,运动量较大。第二次安排的体能大课间内容,更适合春、夏季练习,以锻炼学生核心力量及柔韧素质为主,较第一次内容的运动量来说相对小了些,但强度更大了。同时,体能大课间以班级为单位,在指定区域内进行活动,到操场先进行5分钟的广播操,也是体能活动前的准备活动。全员参与,如果当天有学生身体不适,由班主任安排在队伍后面选择性地参与活动。

现在我们实行的是徒手操练习,为进一步激发学生的锻炼兴趣,更全面地提升学生的体能,我们正在编制器械操,如利用废弃的瓶子装满水(高年级可以装沙子)进行力量的组合练习,开发利用废弃的垫子进行形式多样的有氧踏板操练习,等等。也就是说,我们的体能活动形式不是一成不变的,我们会分季节分阶段选择不同的活动形式,从而满足学生的活动需求,让我们的体能大课间活动更有生命力。

四、让检测与评价成为提升学生体能的支持系统

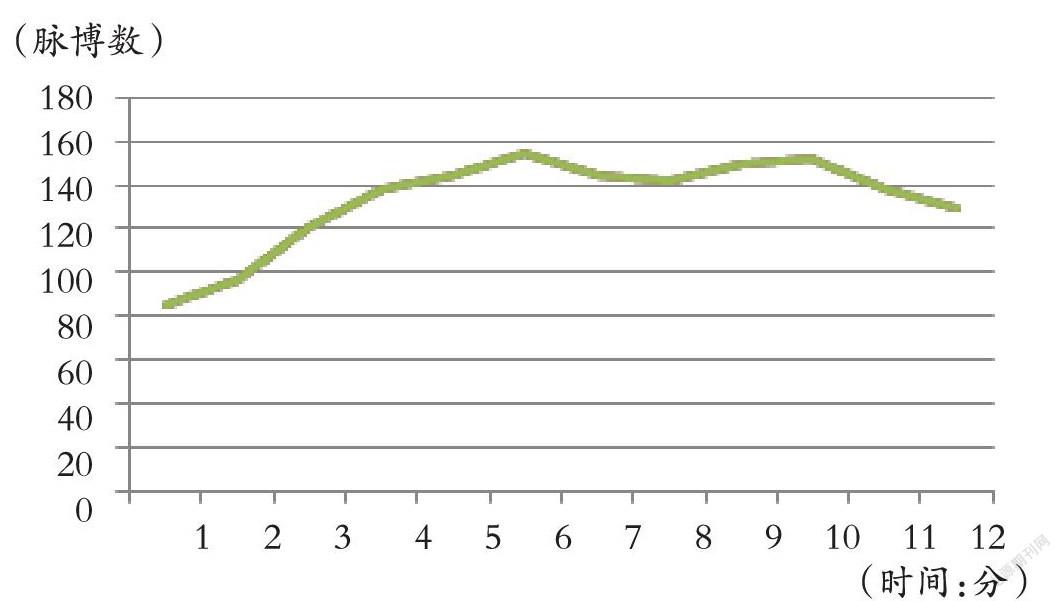

在活动过程中我们体育组分年段对整个年级的学生进行数据的采集工作,检测分为活动前的静态脉搏数据、活动中期的脉搏数据、活动结束后的恢复数据。我们现在还是进行原始的人工采集方法,后期我們将引进运动手环,分年段与时段对全体学生进行运动后的数据分析与整理汇报工作。学校为进一步对体能大课间活动进行效果分析、运动量的数据采集等,在有限的资金中抽出一部分购买了50套运动手环,供实验班进行数据采集与分析。如下:

三(3)班学生抽样心率图(2019年1月)

每天活动结束我们会有现场的活动评价,体育值日教师会对整个活动过程采用即时性评价,对各年级或班级学生的参与做出现场评价。班主任利用晨会时间对本班学生的进行评价并组织学生间相互评价,由体育委员填写活动统计表格交给体育组。体育教师会在体育课堂教学过程中,分阶段分内容对本班学生的各项身体素质给出阶段性的评价。

体能大课间克服了学校场地有限的问题,有效整合了学生的在校运动时间,加强了体能训练,增强了学生体质。同时我们通过练习内容的序列化设置、运动强度的逐步递增、运动形式的不断变化、辅助运动手环的引入、进行运动前和运动后的数据检测,消除了教师、家长对先于文化课锻炼会不会影响学生上课效率的质疑,树立了健康运动是学生健康成长基础,改变了师生的运动观、生命观。