16排CT诊断肠壁缺血性病变的诊断价值及临床作用探讨

2019-05-15宋正猛

宋正猛

(江苏省滨海县中医院放射科 江苏 盐城 224500)

肠壁缺血性病变指的是患者肠道血液供应不足导致的代谢异常,是作为一类临床常见综合征。肠壁缺血性病变患者特点是缺乏血流灌注,或血液在回流过程受阻导致肠壁发生缺血性坏死,该病的发生受多因素影响,其临床主要症状表现为腹部疼痛[1-2]。肠壁缺血性病变患者在临床诊断中常易与其他多种急腹症相混淆,对于此类患者,如何有效提高临床诊断水平是临床诊治工作的重点[3]。临床上对于该病的影像学检查方法主要包括CT扫描、B型超声扫描等方法,影像学检查可通过对患者肠系膜血管进行成像,发现肠壁动静脉栓塞以进行确诊,不同检查方法的诊断准确性存在一定差别。研究主要以探讨16排螺旋CT扫描诊断肠壁缺血性病变的临床价值与意义。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入本院2016年1月至2019年1月间收治肠壁缺血性病变患者50例。本次纳入患者包括男性32例、女性18例,患者年龄范围在38~79岁,平均年龄(67.2±4.7)岁,患者发病时间在2h~72h,平均发病时间(12.9±4.8)h;患者合并症包括高血脂11例、糖尿病10例、冠心病13例、高血压17例。患者经临床触诊均表现为腹软、压痛,间接性或持续性腹痛,集中在中、下腹部与脐周,临床表现为发热4例、胃肠道症状12例、呕吐17例、便血24例。研究排除合并恶性肿瘤疾病患者、排除合并脏器功能障碍患者;纳入患者在入组前均签署知情权同意书。

1.2 方法

纳入患者均进行16排螺旋CT扫描。对伴呕吐症状患者不予以服用对比剂,患者均行常规全腹部CT平扫与增强扫描。指导患者行仰卧体位,应用Philips Brilliance 16排螺旋CT扫描仪对患者进行扫描,对其腹部依次进行定位相扫描、螺旋容积扫描,CT范围选择耻骨联合下缘位至膈肌的水平位置,扫描时间4s~8s,扫描层厚设置6mm、感兴趣区进行薄层3mm扫描。完成常规全腹部CT平扫后对患者进行CT增强扫描,选择碘海醇与碘必乐作为造影剂(造影剂75ml+生理盐水20ml),经肘静脉注射,对比剂注入速率3.5ml/s。CT值达阈值后,开始触发三期动态扫描,扫描参数:管电压设置120kV,电流设置250mAs、扫描层厚为3mm,螺距在1.0。扫描获得原始数据上传工作站进行多平面重建、最大密度投影、容积重建等后处理,分析血管情况。

1.3 观察指标

扫描图像由科室内2名腹部影像学专家进行阅片,对患者病情情况进行诊断。以临床病理组织穿刺诊断为标准分析CT扫描结果,判断16排CT的临床诊断漏诊率、误诊率与准确性情况。

2 结果

2.1 临床病理组织穿刺与CT扫描诊断结果

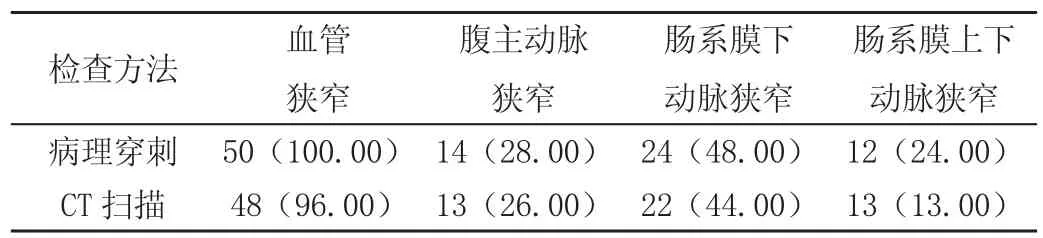

50例患者经均临床病理组织穿刺诊断肠壁缺血性病变,患者病理改变为血管狭窄,分为腹主动脉狭窄、肠系膜下动脉狭窄以及肠系膜上下动脉狭窄3类;16排螺旋CT扫描诊断肠壁缺血性病变48例,CT典型征象包括:肠壁扩张、肠壁变薄,肠壁分层强化、肠壁加厚;肠系膜细小血管表现为稀疏、细小征象或为增粗、密集征象;肠壁与静脉积气,肠系膜水肿或存在腹水。病例检出情况见下表1。纳入患者均经确诊且予以对症支持,经治疗后患者病情显著好转。

表1 临床病理组织穿刺与CT扫描诊断结果[n(%)]

2.2 螺旋CT扫描诊断情况分析

16排螺旋CT扫描诊断肠壁缺血性病变48例、漏诊3例、误诊1例,诊断准确率94.00%、误诊率2.00%、漏诊率6.00%。1例病例误诊为肠系膜下动脉狭窄误诊肠系膜上下动脉狭窄。

3 讨论

肠壁缺血性病变患者发变后肠道蠕动速度开始减慢或消失。此类患者在患病早期的症状相对隐匿,较不易被发现,临床常见腹泻、腹痛、血便等,患者腹部疼痛症状主要集中于左下腹与脐周,患者早期症状一般持续2~3d,不具特异性,经相关治疗后可改善患者的症状[4-5]。但若未及时进行治疗,随着患者时间的延长,患者病情不断恶化,导致发生肠壁穿孔、坏死及坏疽等情况,病情严重患者甚至可能出现中毒性休克等威胁生命安全的症状。因此,临床上加强对肠壁缺血性病变患者的及早诊断具重要意义[6-9]。临床上对于此类患者的诊断方法包括病理组织穿刺检查、影像学检查等方法,对于早期患者而言,往往需经过影像学筛查诊断,临床上对于该病的影像学检查方法主要包括CT扫描、B型超声扫描以及CTA等扫描方法[10]。16排螺旋CT作为一种具有无创性、精确、高效以及立体成像等优势的影像学诊断技术,可通过重建任意平面图像,结合软件分析、重建横断面、矢状面以及冠状面,形成三维立体影像,明确肠壁缺血性病变的状态、部位、大小等情况。研究发现,16排CT检查对于肠壁缺血性病变患者的诊断率相对较高,16排CT可将患者的病变位置以、病变处溃疡、出血及水肿等情况进行明确显示。该检查方法对于疾病的预后及转归方面均有重要的作用[11-12]。

本研究纳入50例肠壁缺血性病变患者的主要症状包括血便、腹痛、腹泻等。患者病理改变包括50例血管狭窄,分为14例腹主动脉狭窄、24例肠系膜下动脉狭窄以及12例肠系膜上下动脉狭窄,而通过对患者进行16排螺旋CT检查,从多个方向进行扫描,获得肠道的多方向切面图,对于肠道局部病变的细节以及空间解剖关系能进行更精准的描述,该检查方法显示出患者的血管内栓子与肠壁内栓子,同时,可通过成像明确患者的肠壁缺血部位以及静脉侧支循环情况,为患者疾病诊断提供一定的参考依据。研究发现,16排CT典型征象包括:肠壁扩张、肠壁变薄,肠壁分层强化、肠壁加厚;肠系膜细小血管表现为稀疏、细小征象或为增粗、密集征象;肠壁与静脉积气,肠系膜水肿或存在腹水,临床上可将此类征象作为诊断的理论依据[13]。16排螺旋CT扫描显示,狭窄部位集中于开口处,且血管主支、分支间的狭窄相对较为明显,分支血管末梢血液充盈欠佳。总结16排螺旋CT扫描结果发现,肠壁缺血性病变患者经CT扫描往往可见肠壁出现环形增厚、分层强化,肠壁狭窄,同时肠壁出现节段性的扩张,CT下病变肠段的结肠带消失,肠系膜细小血管表现为密集、增粗影像,同时伴随部分稀疏、细小的征象,且部分患者可见伴肠系膜水肿以及腹水等征象[14-15]。研究中,纳入患者经16排CT扫描诊断肠壁缺血性病变48例,16排螺旋CT扫描诊断腹主动脉狭窄13例,结合病理分析显示,漏诊1例;诊断肠系膜下动脉狭窄22例,结合病理分析显示,漏诊2例;肠系膜上下动脉狭窄13例,结合病理分析显示,误诊1例,该例病例误诊为肠系膜下动脉狭窄误诊肠系膜上下动脉狭窄;16排螺旋CT扫描诊断肠壁缺血性病变48例、漏诊3例、误诊1例,诊断准确率94.00%、误诊率2.00%、漏诊率6.00%。因此,16排螺旋CT对于肠壁缺血性病变诊断方面的准确性相对较高,但仍存在一定的漏诊或误诊情况。此外,16排螺旋CT除了能用以提高对肠壁缺血性病变的早期诊断率,其对于病变的具体部位、病变发生原因等均能进行较好的反馈,在检查过程中,患者的主动配合能使检查更快完成,并利于提高该方法的诊断效率[9-10]。

综上所述,16排螺旋CT扫描对于肠壁缺血性病变的早期诊断相对可靠,该扫描具无创、快速、便捷以及准确率较高等优势,可作为对该病临床的早期筛查方法,同时,对于影像学诊断结果判断存在疑虑的患者,临床上需结合其他方法进行诊断,以避免发生误诊或漏诊现象。