论商代的社祭

2016-05-15赵林

赵 林

(中国文化大学中文系,中国台北)

国学研究

论商代的社祭

赵 林

(中国文化大学中文系,中国台北)

本文乃依据文献、出土古文字及商代的社祭遗址等三方面的资料来探讨商代的社祭制度及其演变,并追溯了社祭制度演变的深层动因。文中亦评述了近代学者对此一议题的研究,并提出了一己的看法。

土社;社祭;五行;息壤;洪水神话

一、 商卜辞中的社与社祭

关于“社”的定义,(东汉)许慎的《说文》曰:“社,地主也。”段玉裁的《注》曰:“今《孝经》说曰:社者土地之主,土地广博不可遍敬,封五土以为社。”传统的字书以为社表地主——土地之主——这是社字的本义:社字从示从土,示为神主[1],土为土地;社因此是一个会意字,表土地之神主,即地主或土地之神主。然而,从示从土的社是后起之字,在商代的甲骨文中社字仅作土,没有示旁;“土”是社的本字;在西周早期的金文如《宜侯夨簋》(《集成》4320)中,还可看见没有示旁的土(社)字。

商卜辞显示社的建立与都邑的营建是同时进行的。《诗·大雅·緜》记载,在中晚商时代,周人的祖先古公亶父避狄人之难,从漆水迁至岐下,卜龟曰止,便在岐下营建宗庙、宫室,以及冢土——国社。《尚书·召诰》并记载周初召公、周公奉成王之命经营洛邑,由召公于三月戊申先至于洛卜宅、攻位,丁巳郊天,戊午社于新邑(前后一旬),成王亲祭洛社,同时由周公卜筑大邑。商卜辞中有关作邑立社的记录,与《诗》、《书》中所记周人之作邑经过略同,如:

作邑于麓?(《合》13505)

2. 庚午卜,内贞:王勿作邑在兹,帝若?

庚午卜,内贞:王作邑,帝若? 八月。(《合》14201)

这两条卜辞记录贞人内在庚午日,以一正一反的方式卜问:上帝是否同意王此地作邑?按,庚午可以是在己亥前的第29日,也可以是在己亥后的第31日,所以此卜在己亥之卜前或后很难说定。不过,下引卜辞似有助于释疑:

3. 己卯卜,争贞:王作邑,帝若,我比之唐?(《合》14200)

按,“争”亦为武丁时代的贞人,“比”字与《易》比卦的比字同意,有比附、择从的意义。这条卜辞或显示在上帝许诺作邑之前提下,贞人争卜问是否以唐为作邑的所在地。且卜:

4. 贞:作大邑于唐土?(《英》1105)

唐土犹如亳土,土当读如社。关于唐社,陈梦家曰:“唐社即荡社。秦本纪‘宁公二年公徙居平阳,遗兵伐荡社,三年与亳战,亳王奔戎,遂灭荡社’。……凡此荡社、汤社、社亳,与亳、亳王、汤都有一定的关系。”[3]按,陈说可从;汤在商卜辞中作唐,在春秋时代的《叔尸钟》(《集成》275)中成汤作成唐。又,以社名地,除“荡社”一例之外,《诗·商颂·玄鸟》之“宅殷土茫茫”一句,《史记·三代世表》引作“殷社茫茫”,因此可知亳社、唐社等冠以地名之社,除指各该地之土(社),又可指各该地之(自然)区域或(人文)社区。总之,上引诸条卜辞显示了商人在择地、侑石、卜地、帝若、立社之后,再卜作邑或作大邑。第5条卜辞是都邑落成,称为唐邑之后,卜问上帝是否会终结此邑:

社字在商代没有表神主的“示”字旁,但这并不意味着社在商代没有神性,不是奉祀(示)的对象。甲骨文中有关土(社)祭的卜辞有百余条,与祭祀其他神祇相关的卜辞来比较,不算少,也不算多,兹引数条,以见一斑:

(卜问:是否在邦社行丰年之祈求?)

(戊子卜问:是否要在亳社侑祭于岁?)

(庚午卜问:禘祭四方以三豕,并侑一犬,卯杀一小牢祭社,求雨?)

9. 丙辰卜:于土宁风?(《合》32301)

(丙辰卜问:在社举行宁风之祭?)

10. 己未卜:宁雨于土?(《合》34088)

(己未卜问:在社举行宁雨之祭?)

(贞问:燎祭于社,以三小牢,卯杀二牛,沉十牛为祭品?)

(乙丑卜问:行侑、燎之祭于社,用羌人,俎小牢为祭品?)

按,方祭即祭祀东、南、西、北四方,社祭同时祭四方非为巧合,乃系刻意的安排。此一传统且自商下传至西周时代,如《诗·小雅·甫田》篇曰:“以我齐明,与我牺羊,以社以方,我田既臧、农夫之庆。琴瑟击鼓,以御田祖,以祈甘雨,以介我稷黍,以谷我士女。”《诗·大雅·云汉》篇曰:“祈年孔夙,方社不莫。”由《甫田》、《云汉》可见方祭与社祭在西周时代依然是一组并时的祭祀,而其祭祀的目的亦在求雨、求年,与商代方社之祭相同。《左传·昭公十八年》记:“郑子产为火故,大为社,祓禳于四方,振除火灾,礼也。”这可能是方社组祭在春秋时代仅有的举行记录吧。

特别要指出的是:由于土与四方相对称呼,显然表示土在四方的中央。此一方社的关系更成为后世“五方”配“五行”观念的结构基础之一,即中为土,四方(东、南、西、北)在四旁各配有其行(木、火、金、水)。同时“中国”此一观念也在“土、方”的关系中孕育。商卜辞曰:

13. 乙巳,王卜贞:(今)岁商受(年)?王乩日:吉

东土受年?南土受年?吉。西土受年?吉。北土受年?吉。(《合》36975)

按,商王卜商受(丰)年,即卜问自己的国家是否受年,接着卜问四土受年,显然商王以为商乃在四方的中央,也正因为如此,所以商在卜辞又名为“中商”(《合》7837、 20650)。《诗·商颂·殷武》曰:“商邑翼翼,四方之极。”《郑笺》曰:“极,中也。”商政权及其人民和领土已然被商王认定是在世界或四方之中央。由于土(社)和商在商人心目中重叠,土(社)因此有了象征国家的作用。由于土(社)尚有中央或国家性质和地方性质之分,因此地方性的社亦有象征该一社区(地方势力)或地方政府的作用。商人土(社)在四方或世界之中央的理念,乃为周人承继,且为“中国”一词的前身;周初成王所作的《何尊》有铭文曰:“余其宅兹中或(国),自兹乂民。”(《集成》6014)[4]《诗·大雅·民劳》篇曰:“惠此中国,以绥四方。”无疑地,周王亦以为周乃居于世界中央的地位(域)。商卜辞显示四方及来自四方的风皆有其专名:

辛亥卜,内贞:帝于南方曰微,风夷,求年?

贞:帝于东方曰析,风曰劦,求年?

贞:帝于西方曰彝,风曰韦,求年?(《合》14295)

商甲骨文四方及四方风名依稀残存在《山海经·大荒经》及《尚书·尧典》中,前经多位学者作出了细节考证[5],毋庸赘述,在此谨指出祭四方及四方风,其目的亦在求年成丰收。再者,东方曰析与东方之行“木”虽有关但不直接,西方曰彝与西方之行“金”相关但亦非直接;北方与南方之名则与后代北方、南方之行无关,因此要说后代的五行(木、火、金、水、土)出自商代的方名确有言过其实之嫌,但也不能说完全不相干。

商卜辞显示有几位比较特殊的神灵有与土(社)合祀之记录,又,对此一现象作出说明当有助于厘清“方社”及“社稷”之异同:

19. 庚辰卜,于卜祀土?庚辰卜,于入祀土?(《合》34189)

1《合》34185

2《合》1140

3《合》21091

蚩尤作兵伐黄帝……蚩尤请风伯、雨师,纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃。雨止,遂杀蚩尤。魃不得复上,所居不雨。叔均言之帝,后置之赤水之北,叔均乃为田祖。

《山海经·大荒西经》又言叔均为后稷弟台玺之子:

有西周之国,姬姓,食谷。有人方耕,名曰叔均。帝俊生后稷,稷降以百谷。稷之弟曰台蠒,生叔均。叔均是代其父及稷播百谷,始作耕。

要之,后稷在西周祭典中的地位是周人的始祖,与方、社及田祖有别。但是,自春秋以来,“社”与“稷”的组合渐取代了“方”与“社”的组合。而稷亦以他在农事方面专长的特性,被命为“田正”(《左传·昭公二十九年》),并结合五行五正(即:木正、火正、金正、水正、土正),组成了所谓的“社、稷、五祀”的国家祭祀大典,稷且取代了田祖的地位成为主要的农神(详下文)。

再者,在春秋时代,社稷一词有表示国家的义涵,如《左传》所记“主社稷”(《隐公三年》)、“社稷无主”(《襄公十四年》)、“奉其社稷”(《隐公十一年》)、“以卫社稷”(《文公元年》)等语。此一观念应当是承续商以来“土(社)”有象征国家、国土的传统。

二、 商代的社祭遗址

商代的社祭遗址经科学考古发掘被认定者迄今有二处,其一在今江苏铜山丘湾、其二在今河南郑州商城。

1965年考古学家在江苏铜山丘湾商代文化堆积的地层中,发掘到一处晚商遗址。该遗址之面积约3000平方公尺,是一个小型的聚落点,距今徐州市北约17公里,位于山峦间开阔地带,为近山傍水的台地。在整个丘湾商文化堆积地层的下面是龙山文化的遗存,上面是西周文化的遗存。丘湾商文化堆积层本身上层所出土的陶鬲、陶簋、陶豆与安阳商代晚期器形接近,下层出土的陶器则与安阳商代早期、郑州二里岗商代早期器形接近。社祭遗址在上层中发现,属于商代晚期[13]。

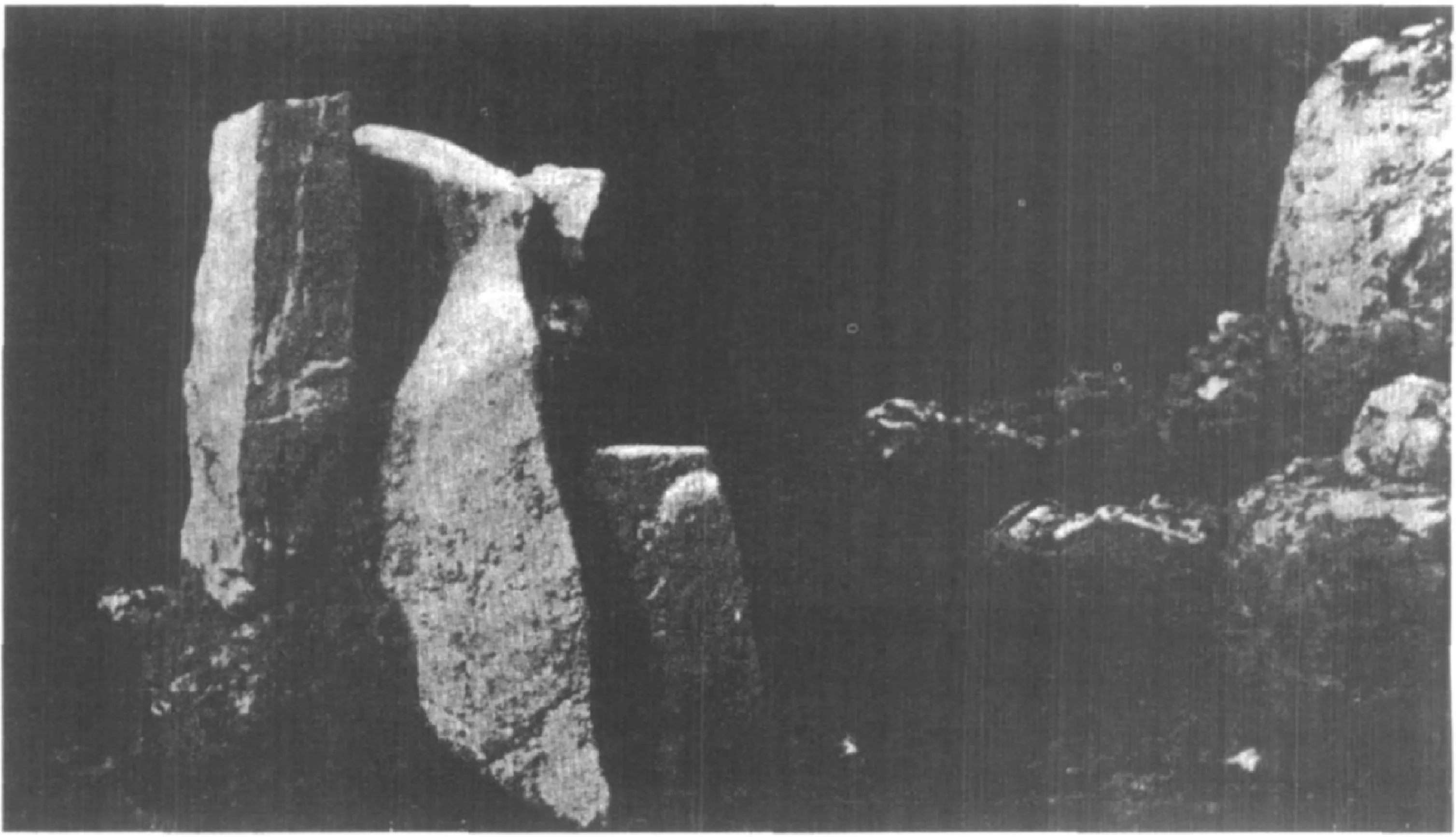

丘湾之晚商社祭遗址面积约75平方公尺,在整个遗址的南边,即位于居住遗存的正下方,在台地逐渐下降的坡地上,是居民上下台地必经之处。在此一社祭的遗址上,考古学家清理出人骨20具,人头骨两个(性别年龄可辨者,男6,女4,皆青、中年),以及狗骨12具。人骨的葬式是俯身屈膝,而且双手皆被反绑在背后,有一半的头骨,左右破碎,有的在头骨或腕骨旁出现一石块,似乎表明是被石块所砸死的。这些人骨及狗骨环绕着矗立在土场中的4块紧靠在一起的大石,分好几次埋葬,人首及犬首的头向都朝着这四块大石[14]。

这4块大石都未经人工制作,形状不一。中间的一块最大,略呈方柱形,体积为0.22×0.23×1公尺,下端如楔形,插进土内较深。在其南北西三边,又各有一块大石(见图二)。显然这些人狗是分好几次奉献给这4块大石的牺牲[15]。这4块大石究竟代表什么神灵呢?俞伟超、王宇信、陈绍栋等专家学者引据《吕氏春秋·贵直论》所载“城濮之战,五败荆人,围卫取曹,拔石社,定天子之威”,《淮南子·齐俗训》所载“殷人之礼,其社用石”,《周礼·春官·小宗伯》所载“若大师,则帅有司而立军社,奉主车”,郑玄注曰“社之主,盖用石为主”等古籍中所见以石为社主的记录,咸认定它们便是社主[16]。

图二 江苏铜山丘湾之晚商社祭石主

社祭遗址又见于河南郑州商城的商文化堆积层。自1950年代起考古学家便开始探测试掘郑州商城遗址,到了80、90年代,更在遗址中发掘到了城墙,经丈量其周长有6960米,而城之平面呈长方形,有11处缺口,其中有的可能是城门。城内东北部并发掘到宫殿基址多处,其中心并有石板砌筑的人工蓄水设施;城内且另有小型房址和水井遗址;城外则有居民区、墓地、铸铜遗址及制陶制骨作坊址等[17]。

考古学家认为社祭遗址乃在商城东北隅,背倚北城墙,南临宗庙区的“一片高地”上。此一祭祀场地之格局与江苏铜山丘湾社祭遗址近似,即在大约一百平方公尺之范围内,考古学家共发掘出6块呈不规整扁平状,但排列有序的红色砂石,其中有3块埋于这片祭祀场地的靠西南方的空地,较大的一块高约30厘米,宽约45厘米,厚约15厘米。这些石块的向上一方比较平滑,并略偏朝西南,石块的下方则埋入地下;另有3块较小的红色砂石块散布在祭祀场地的东南部。这些石块考古学家认为与丘湾社祭遗址相同,即系社主[18]。在环绕着社主石的北、东、南侧有顺序排列的2个烧土坑,8个殉狗坑,内共有百余具殉狗,其中2个殉狗坑内有3具人的骨架,另外尚有无随葬物的单人墓12座,有少许随葬物的小墓2座。显然这些人、狗皆系祭祀位居中央社主的祭品[19]。

按,在郑州商城遗址出土了多块有“亳”、“亳丘”字样的陶片,考古学家因此以为郑州商城遗址即为商汤开国时期的首都“亳”之所在地;再者,在郑州商城遗址采集到的一块牛肋骨,其上刻辞经学者多年考释,通读了“乇土”二字即“亳社”,进一步地确定之前的认定[20]。从商城社祭遗址与同一地区其他建筑遗址的相关位置来观察,考古学家以为似为《周礼·春官·宗伯》所言“小宗伯之职,掌建国之神位,右社稷,左宗庙”及《周礼·考工记》所言“匠人营国。方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市”之布局,即王宫殿堂在中央,其左边为祖先宗庙,其右边为社祭场址。在商城遗址只见到三者相邻,不规则地并存在一个区域之内。唯学者亦指出商代中期盘庚迁殷以来一直到商末,在安阳殷墟小屯附近的建筑或已具备后世左祖右社的雏形或倾向[21]。但是作者特别要指出的是:目前所见商代的二处社祭遗址仅是一片经过整理出来的、大约70~100(一说220)平方公尺的空地[22](此类场地或可以“单/墠”名之),有作社主之石立于其中而已。商人立石为社主是毫无疑义的,唯文献记载社主在古代亦可以封土或树木的方式行之。记封土为社主的如:

《管子·轻重戊》记:“有虞之王,烧曾薮,斩群害,以为民利,封土为社,置木为闾,民始知礼也。”

《公羊传·哀公四年》记:“封土为社。”

《淮南子·齐俗训》记:“有虞氏之祀,其社用土。”

按,《字汇》、《正字通》并曰:“积土增山曰封。”封土为社当系以堆土的方式做成一大型的土堆,非以砌土或版筑的方式做成某一形态的土质建物。关于以树木为社主的记载如:

《论语·八佾》记:“哀公问社于宰我,宰我对曰:夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗。”

《韩非子·外储说右上》记:“君亦见夫为社者乎?树木而涂之。”

《周礼·地官·大司徒》记:“设其社稷之壝而树之田主。各以其野之所宜木,遂以名其社与其野。”

《汉书·郊祀志》记:“高祖初起,杀大蛇……祷丰枌榆社……后四岁,天下已定,诏御史令丰治枌榆社。”师古注:“以此树为社神,因立名也。”

上引《论语·八佾》记“殷人以柏”为社。又,文献记商人在桑林一地设有社(参见下文)。商人以柏或以桑作社主,或以二者作为社址内的社树,文献并未交代,唯商社有内外之分如第18条卜辞所示,桑林之社显然为外社。准此,桑林应系社树。

图三 汉画像石中的“”

然而,自典籍的记载来看,后代的君王似较常以石为社主,民间或多以木。唐中宗于神龙元年拟立太庙社稷于东都,众臣因而议论君王之社主以石之制。《新唐书·张齐贤传》曰:

礼部尚书祝钦明问礼官博士:“周家田主用所宜木,今社主石,奈何?”齐贤与太常少卿韦叔夏、国子司业郭山恽、尹知章等议:“《春秋》‘君以军行祓社衅鼓,祝奉以从’。故曰‘不用命,戮于社’,社稷主用石,以可奉而行也。崔灵恩曰:‘社主用石以地产最实欤。’《吕氏春秋》言‘殷人社用石’。后魏天平中迁太社石主,其来尚矣。周之田主用所宜木,其民间之社欤,非太社也。”

于是旧主长尺有六寸,方尺七寸,问博士云何?齐贤等议:“社主之制《礼》无传,天子亲征载以行则非过重。《礼》‘社祭土主阴气’,《韩诗外传》‘天子太社方五丈,诸侯半之’。五,土数。社主宜长五尺,以准数五;方二尺,以准阴偶;剡其上,以象物生;方其下,以象地体;埋半土中,本末均也。请度以古尺”云。

又问:“社稷坛随四方用色,而中不数尺,冒黄土,谓何?”齐贤等曰:“天子太社,度广五丈,分四方,上冒黄土,象王者覆被四方,然则当以黄土覆坛上。旧坛上不数尺,覆被之狭,乖于古。”于是以方色饰坛四面及陛,而黄土全覆上焉。[25]

张齐贤等唐代礼官乃就旧有的石主实物(长尺有六寸,方尺七寸)来论石主长方之制,张齐贤等并指出帝王社主用石之缘由,并言“其来尚矣”,于答周王室田主用所宜木一问,则曰:“用所宜木,其民间之社欤,非太社也。”事实上,不仅唐代社主以石,典籍记载宋、元、明、清四代帝王所立的社,大致上亦承袭前代石主之旧制,仅小有损益,而其状皆似钟,剡其上,半埋土中[26]。此石主之传统当可上溯至商,诚可谓“其来尚矣”。至于张齐贤所论及的天子太社设坛用色之制,实有异于商周,在第四节中会再讨论到。

三、 社祭的本义

社祭的本义可就传世经籍及甲骨文两方面的资料来探索。

《礼记·郊特牲》曰:“家主中霤,国主社。”郑注曰:“中霤犹中室也,土主中央而神在室,古者复穴,是以名室为霤。”孔疏曰:“复穴皆开其上取明,故雨霤之。”所谓“复穴”,便是《大雅·緜篇》“古公亶父,陶复陶穴,未有家室”句中的“陶复陶穴”。按,上古窟居,未有宫室的时候,因地制宜,平地则累土为之曰复,高地则凿为坎,其形皆如陶灶,故曰陶复陶穴。霤字,《说文》曰:“屋水流也,从雨留声。”唐宋以来皆作溜,凡水下流曰霤[27]。中霤,便是指复穴中央,上承雨水的这块地方,“中霤”是具体而微的社,在人为家,在国则为社。《郊特牲》这段记载非常有参考价值,民间往往会保留某一种习俗较为原始素朴的一面。

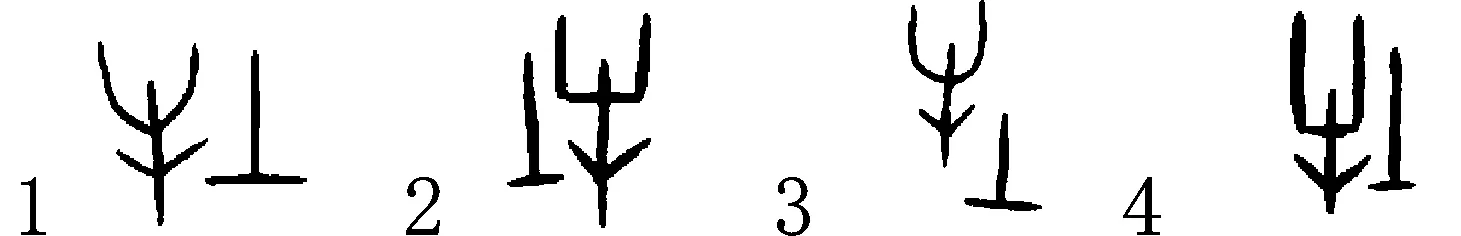

为什么在复穴时代,民家祭社,是祭家中这块雨水流下来的土地呢?问这一个问题,与问为什么作为社字的土常常有几点水点,点在字之上或之旁(如下引土字第3-7形),是一样的。但是在说明这些水点的用意之前,有两个问题要先厘清,即:土字与“且”及“牡”字所从的土是否相同?

牡

厘清了甲骨文之土字与且及牡之土旁之不同,不将土字与牡器即雄性生殖器混为一谈,则可开始讨论为什么在商甲骨文中土字的周遭会有这几点水点,而这又得先从见诸《诗经》的与商人世界观相关的禹绩说起,再说到与禹鲧治水神话相关的息壤,因为此乃涉及商人举行社祭仪式的信仰基础问题。

《商颂·长发》曰:“濬哲维商,长发其祥,洪水芒芒,禹敷下土方。”《长发》篇记载在洪水茫茫之中,禹敷陈了“下土方”即在天之下的中土及四方。《商颂·殷武》曰:“天命多辟,设都于禹之绩。”《殷武》篇记载上天命令诸王列侯在禹所竣工的绩域上建设都城。准此,禹绩便是禹奉天帝之命,从茫茫的洪水中,所敷陈出来的“下土方”,也正因为这是禹的功绩,所以被称为禹绩。唯在此之前,禹的父亲鲧,不待帝令,窃取帝之息壤以堙洪水,被帝下令殛死,帝再令禹纂就前绪,成其考功(详下)。

禹从洪水茫茫中所敷陈出来的下土方内含三个词义素,即表在天之下的下、表在中央的土和表四方的方。准此,下土方即表这块大地、这个世界,也就是这个“天下”。禹是在洪水茫茫之中,将这块大地、这个世界或此一天下敷陈出来的,而这块大地、这个世界或此一天下便是禹绩。接着天或天帝命令多辟(人君)在禹绩上建都,君王的历史自此便从禹绩上展开。

传统史书记载禹是夏代的第一位君王,经由虞舜的禅让,获得了统治天下的权力地位。唯自20世纪以来,学者除依据上述经籍中有关“禹敷下土方”或“禹敷土”及“禹绩”等资料,另引据《山海经·海内经》所记:“洪水滔天。鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹。帝乃命禹卒布土以定九州。”《楚辞·天问》所记:“伯禹愎鲧,夫何以变化?纂就前绪,遂成考功,何续初继业,而厥谋不同?洪泉极深,何以置之?地方九则,何以坟之?河海应龙,何尽何历?鲧何所营,禹何所成?”及《淮南子·地形训》所记“禹乃以息土填洪水,以为名山,掘昆仑墟以为下地”,即鲧未获帝令窃帝息壤以堙洪水,因而被处死,禹再受帝命以息土填洪水成其考功等项资料,对禹、鲧提出了具有神性的看法,且将禹、鲧治水之事比之于世界文明古国或当代初民的洪水神话传说[32]。

叶舒宪则更进一步地从创世神话的角度作出了诠释。他引据世上若干(特别是希伯来)民族结合洪水神话与创世神话所形成的“一个有机的敘述整体,其普遍逻辑程序是:创世>造人>人的罪过>惩罚性洪水>再创世”,并指出禹、鲧治水之事便是此一敘事程序之“再创世”部分,而“再创世只不过是创世的重演”[33]。叶舒宪并说:

中国上古的洪水神话由于记载简略而残缺,并未直接敘述出洪水的起因,但这并不意味着本来便不存在洪水发生的原因……尽管我们至今仍无法断定究竟是出于什么原因这位天帝要用大洪水淹没人间世界,但是至少可以肯定的是,天帝、鲧、禹、息壤等神话形象的存在要比洪水的发生更早,他们是先于洪水浩劫的存在者,由天帝、鲧禹父子共同演出的治洪水故事,实际上是第二次创世。[33]

叶舒宪另援引了《新大英百科全书》中有关“创世神话与学说”一目所列出的五种创世模式中的“陆地潜水者的创世(creation by earth divers)”一式,并言:

世界之始是一片无边无际的茫茫大水,由某一漂在水上的动物(或人的图腾动物祖先,或某一神人)潜入水中,从水底衔出或抓出一块土,用这块土开始创造陆地的工作……这类神话和故事同鲧窃帝之息壤以堙洪水的中国神话在结构上十分近似……[34]

按,叶舒宪认为鲧、禹以息壤治水的故事,在结构上近似“陆地潜水者”的创世模式,此一观点应该是可以成立。但是他援引“创世>造人>人的罪过>惩罚性洪水>再创世”此一所谓的敘事的“普遍逻辑程序”,并言鲧、禹治水乃是此一程序最末的“再创世”阶段,则似有未安。在现有的载籍中尚未见到鲧、禹所治的洪水是因为人类的罪过而引发的、来自上(天)帝惩罚性的洪水。再者,传统的历史记载在禹之前有五帝时代(还有更远的三皇时代)。虽然近代以来学界对禹以前历史的真实性有所质疑,且多会以为系属传说或神话,但是学界认为有关夏代之前种种敘事的内涵,应当与“创世>造人>人的罪过>惩罚性洪水>再创世”的敘事程式迥然异趣,则是非常明确的。

日籍汉学家白川静在《甲骨文的世界》一书中,参照日本旧史分出神代、人代,探讨此一划分适用于《史记·殷本纪》所记的商史的可能性[35]。且先搁置白川静对商人先公远祖身份的考证问题,仅就日本旧史作“神代、人代”之分而言,似乎就落在“创世>造人>人的罪过>惩罚性洪水>再创世”敘事“普遍逻辑程序”之外。事实上,“神代、人代”之分提供了一个不同的、另类的敘事逻辑模式,而它似乎也适用于诠释或论述中国上古时代 (只不过到目前为止,着墨于此者不多)。

叶舒宪指出鲧、禹治水神话中的“息壤”此一意象在世界其他洪水神话中并未出现[36];息壤是华夏民族神话所专有的。“息壤者,言土自长息无限,故可以塞洪水也”(《山海经·海内经·郭璞注》);息壤的息字,就现代汉字而言便是利息、生生不息的息;息壤因此指可无限生长的本始土壤,简言之即始土或始壤。叶舒宪并说:“息壤之所以能自生自长,是因为它具有生命。”他说:“息即是气,是呼吸,有气便是活物,便是有生命力的。”他并举《圣经·创世记》记上帝“将生气吹在他鼻孔里,他就成了有灵的活人,名叫亚当”以说明息与生命的密切关系[37]。按,息字在甲骨文中从自从八;自是一己鼻子的象形,而八象从鼻孔所呼出的气息。在周金文中,息字尚承续了商代的字形,到了战国时代,息字方变为从自从心[38]。

所谓中国者,于天下乃八十一分居其一分耳。中国名曰赤县神州。赤县神州内自有九州,禹之序九州是也,不得为州数。中国外如赤县神州者九,乃所谓九州也。于是有裨海环之,人民禽兽莫能相通者,如一区中者,乃为一州。如此者九,乃有大瀛海环其外,天地之际焉。

邹衍说赤县神州内有小九州,外有裨海环之,如赤县神州者有九,即所谓大九州,外有裨海环之。邹衍放论小九州以外又有九个大九州,时人以为闳大不经,其实邹衍也不过是将小九州的模型,放大九倍,提出一个“陆地在水中”的世界模型。今日世界各块大陆依然称洲,也可以说具备“陆地在水中”之像。

以上考证并说明了鲧禹治水、息壤造陆、禹绩等条目。现在可以回答:为什么在商甲骨文中作为社字的“土”,常常有几点水点,点在字之上或旁?为什么是家主中霤?答案是这样的:

作者于1978年本文初版(台北《大陆杂志》57卷6期)中便已揭示“土”字之所以会在其上有几点水点,正象征着那一块湿淋淋的、从洪水茫茫中浮现出来的息壤,它生生不息地增长,终于在无际的大水中央形成了有四方的大地。“土”字上的几点水点是茫茫洪水的象征,祭土(社)便是祭拜此一有生命的、生生不息的、造陆的、形成九州大地的、后世名为息壤的、本始或原始之土。社祭在家以上承雨水的“中霤”为之,中霤同样象征或代表这块本始或原始之土。再者,由于这块息壤是鲧从天帝那里窃得的,但是鲧未待帝命,所以被帝处死,帝并令其子禹再以息壤奠定九州大地,由于这是经由禹所完成的伟绩,所以称为禹绩。禹绩呈现之后,帝便令为人君者,在禹绩上建立都邑,以为人民安居乐业的地方。土因此不仅象征息壤,本始或原始之土,也象征着经禹以息土敷陈整治出来的、纪念禹的功绩的、名为禹绩的大地;而这是经结合地下和地上双重信息所整理出来的识见。或以为土上的水点像祭品之血,望文自然可以生训,但此说不能解释“中霤”,更无从与《商颂》及《山海经》中的鲧禹以息壤治水之神话,及传统的九州四海的世界观相互印证发见。要之,理论与经典并见者较为可从。

商人立社、立都邑,其地点先需要得到天帝的许可,符合《商颂·殷武》所曰“天命多辟,设都于禹之绩”之要件,并经由立社暨社祭典仪之执行,确定在此一新的地方/地域/地区被天帝赋予营造都邑、宫室,及开垦荒地生产生殖、生生不息的权利。因此,地方/地域/地区性的土(社)便成为该地方/地域/地区政权或社区公共权力的象征,而国土(社)便象征了国家或国家的主权。此种信念深植人心,经由商人传至周人。汉、唐经学家曾指出,前代君主封建诸侯时会割取一块国社之土授予诸侯,并令诸侯以此土在所封之国立社[40]。

史载商人在灭夏以前,曾经迁都了八次,灭夏以后,又迁都了五次。商人的都邑,皆不出黄河流域。黄河一旦汜滥成灾,建筑在夯土上的商人宫室势必严重地受到破坏;水灾因此是商人迁都的主因。《商书·盘庚篇》记载商王盘庚于迁殷以后所说的一句话:“若颠木之有由蘖,天其永我命于兹新邑。”这种以国都或国家好比仆倒了的树木又从地上长出了新芽的重生的体验,必然是在经选定并得到许可建立新邑的地点之后,在该地执行土(社)祭仪式时,才会有感而发的。事实上,商人早已进入农业时代,充分知晓万物及其生存所需的各项物资皆源自土地,商人因此在执行新都土(社)祭之进程中,将商比作树木,亦即万物中的一员,认为它在此一新的土地上得到了重生的契机和持续成长的允诺。土(社)祭对他们而言的确具备社区及国家生命(含生存发展、重生、新生)之祭的义涵。

在商代,商土(社)的社主具有生命是肯定的。《礼记·郊特牲》曰:“天子大社必受霜风雨,以达天地之气也,是故丧国之社屋之不受天阳也,薄社北牖,使阴明也。”《郊特牲》记商亡以后,周人将“亳(薄)社”,即商人的国社,以“屋之不受天阳”及“北牖使阴明”的方式,改制为亡国之社,其商土(社)社主的生命不再。何以会如此?

按,天子的社主需承受霜露风雨,设置在屋外,为商土(社)古制的真传,承续社祭为祭祀生生不息的息壤,即有生命的、本始或原始之土的古制。薄即亳,因为商朝已经被周灭亡,商人之前的国社,即亳社,已经成为已亡之国的社。亡国之社的社主不得设在屋外承受霜露风雨,亡国之社主需设在屋内,且需将该屋之北窗开启,表明“绝阳而通阴,阴明则物死也”(《郊特牲·郑注》),即表明亳社是没有生命的死物。这是因为北方是古人心目中幽都(死者世界)的所在地,而亡国之社的社主象征一块死地,其死亡的意义乃由“北牖(窗户朝北向幽都开着)”这一措施来表示的。商亡了,属于商的土地在现实世界之中不再存在,因为普天之下莫非周王之土,这块土地之主(社)也得由新的主人周王来祭祀。

然而,在商汤战胜夏桀之后,汤欲迁夏社但不可,这与前述周灭商后处理商社的作法不同,其中原因何在?《史记·殷本纪》记:“汤既胜夏,欲迁其社,不可,作《夏社》。”又《史记·封禅书》亦记:“汤伐桀,欲迁夏社,不可,作《夏社》。”针对“作《夏社》”一节,《史记集解》引孔安国曰:“言夏社不可迁之义。”事实上,《夏社》一篇今已失传,仅见篇名于《书序》之“汤既胜夏,欲迁其社,不可,作《夏社》”一句中。孔安国说《夏社》一篇的内容在言夏社不可迁的道理。但是针对“迁其社”一节,孔安国曰:“欲变置社稷,而后世无及句龙者,故不可,而止。”则似有未安。主要是因为“句龙为后土,后土为社”之说法起于春秋时代(详下节),夏商之际未见此说,孔安国显然是以汉代流行的说法来说《夏社》的内容。

作者以为汤亡桀后欲迁夏社而不可一事若确系历史事实,那么其原因首先应从见于《商颂》的、商人对土(社)的信仰中去寻找。按,夏代的始祖为禹,禹乃禹绩/下土方/大地即土(社)的创造者,此一信条深入商之人心且着之于《商颂·长发·殷武》篇。商人于灭夏之后,并未舍弃此一传自夏人的、对土(社)之信仰,且未对之有所更张。第二个原因应从“不可”这个方向去寻找。“不可”二字显示迁夏社需要得到许可,而在当时最有威权或地位能够给予许可的,依据商甲骨文所提示的相关信息,便是天帝。显然商人欲迁夏社,经占卜未获得帝之许可,所以有“欲迁夏社而不可”之说。不过,这也可能是因为商人全盘接受了禹绩此一信条,惟恐更改以此信仰为基础的社祭典仪会招致“帝”,所以未迁夏社。然而,周人对商社的处置则全然不同。

周武王于灭商之后,虽然同样是立足在传自夏代以来的社祭信仰基础上,但是周人揭示了上帝“临下有赫……乃眷西顾……帝迁明德……天立厥配,受命既固……受禄无丧,奄有四方……万邦之方,下民之王……”(《诗·大雅·皇矣》)等等全新的天命论述。周人宣称他们是以明德配天,获得了上帝的天命,作万邦的楷模暨天下人民的君王;周王更以天子自称。此一新的、对上帝天命的诠释,不啻宣告商已丧失天命,周人自然有理视商人的国社为亡国之社。事实上,商人的国社确实是不能象征现时周天子的国家及其主权。如果用商人的语言来说,上帝已经“”了商邑;商人的国社已死,已是一片死地。

四、 社稷五祀——社祭的演化

在前文末作者指出自春秋以来“社”与“稷”的祭祀组合取代了“方”与“社”的祭祀组合,“社稷”一词且承袭了自商以来土(社)有象征国家或国土的传统,而稷亦以他在农事方面专长的特性,被命为“田正”,并结合五行五正,即木正、火正、金正、水正、土正,组成了所谓的“社、稷、五祀”(以下简为“社稷五祀”)的国家祭祀大典,稷且取代了田祖的地位成为主要的农神。现在进一步探讨此一变化的细节。

《左传》记(晋)魏献子问为什么现在没有龙,在史官蔡墨的答词中出现了“社稷五祀”一语:

献子曰,今何故无之?对曰,夫物物有其官,官脩其方,朝夕思之,一日失职,则死及之,失官不食,官宿其业,其物乃至,若泯弃之,物乃坻伏,郁湮不育,故有五行之官,是谓五官,实列受氏姓,封为上公,祀为贵神。社稷五祀,是尊是奉,木正曰句芒,火正曰祝融,金正曰蓐收,水正曰玄冥,土正曰后土。龙为水物也,水官弃矣,故龙不生得。

蔡墨回答魏献子说,每一物皆有其“正”即主官职司之,因此有五行(木、火、金、水、土)、有五官(木正、火正、金正、水正、土正)主管之,各行之“正”,若失职,其所职司之物便会死亡;龙为水物,水官失职,故今无龙。蔡墨并指出五行之五官皆被赐予氏姓,封为上公,成为世官,他们且被尊称为“木正句芒,火正祝融,金正蓐收,水正玄冥,土正后土”;历代历任的五正(官),并为世人祀为贵神,并结合了社、稷之祀,成为“社稷五祀”。这是“社稷五祀”一语首次在传世文本中出现。

魏献子继续问蔡墨有关“社稷五祀”的事,如《左传·昭公二十九年》记:

献子曰:社稷五祀,谁氏之五官也? 对曰,少皥氏有四叔,曰重,曰该,曰脩,曰熙,实能金、木及水,使重为句芒,该为蓐收,脩及熙为玄冥,世不失职,逆济穷桑,此其三祀也。颛顼氏有子曰犁,为祝融,共工氏有子曰句龙为后土,此其二祀也。后土为社,稷田正也,有烈山氏之子曰柱,为稷,自夏以上祀之,周弃亦为稷,自有商以来祀之。

蔡墨在答辞中指出少皥氏有四兄弟,名曰:重,该,脩,熙。重被任命为句芒木正,该被任命为蓐收金正,脩及熙二人被任命为玄冥水正,此其三祀也。另外颛顼氏有子曰犁,被任命为祝融火正,共工氏有子曰句龙被任命为土正后土。由于他们是以官为氏,家族世世代代承继此五官之职,他们的家族便可被称为木正句芒氏,火正祝融氏,金正蓐收氏,水正玄冥氏,土正后土氏。由于此五氏的祖先被封为上公,并在人间被祀为贵神,而这五行五官中的土正后土又为社,再加上作为田正的“稷”(夏代以上由烈山氏之子曰柱担任,自商以来由周弃担任),形成了上引蔡墨所说的社稷五祀。

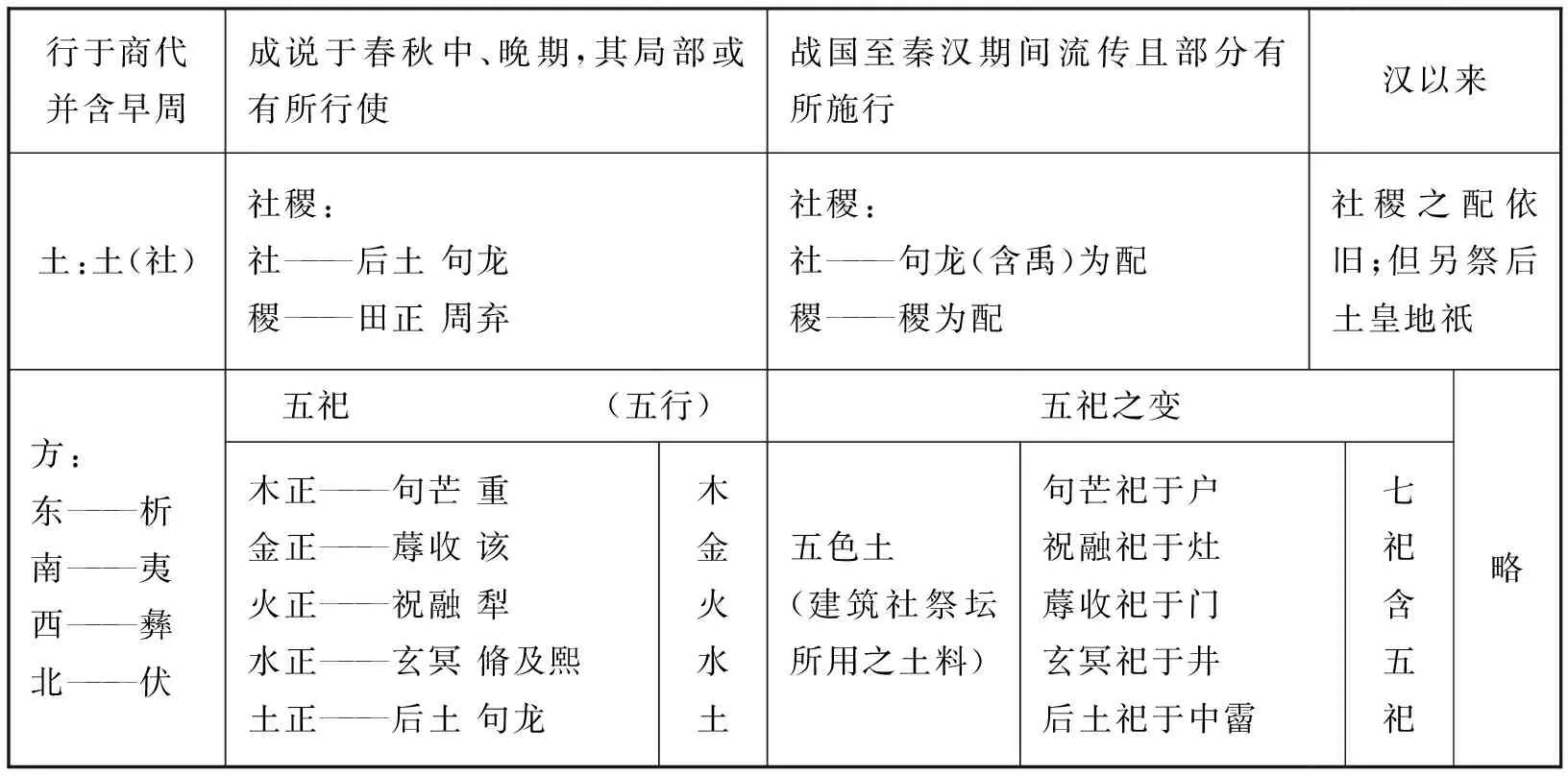

由此观之,社稷五祀之组祭正是从“方土(社)”组祭转化为“社稷”组祭的过渡阶段。方土(社) 组祭中的四方(东、南、西、北)被四行(木、火、金、水)之四正所取代,而方土(社)组祭中的土(社)则一方面以“后土为社,句龙为后土”形式与四正结合成为五祀,一方面又与“稷田正弃”结合,形成了所谓的社稷五祀。显然,后土在方社组祭演为社稷组祭的进程中居于中转或接驳的位置。然而,于社稷成为国家主要祭典之后,五祀却在往后的祭法中出现了两种以上的变化,且自汉以来后土又自社祭分出“后土皇地祇”之祭:

行于商代并含早周成说于春秋中、晚期,其局部或有所行使战国至秦汉期间流传且部分有所施行汉以来土:土(社)社稷:社———后土句龙稷———田正周弃社稷:社———句龙(含禹)为配稷———稷为配社稷之配依旧;但另祭后土皇地祇方:东———析南———夷西———彝北———伏五祀 (五行)五祀之变木正———句芒重金正———蓐收该火正———祝融犁水正———玄冥脩及熙土正———后土句龙木金火水土五色土(建筑社祭坛所用之土料)句芒祀于户祝融祀于灶蓐收祀于门玄冥祀于井后土祀于中霤七祀含五祀略

第一种变化是此五祀被融入祭社稷的社这部分。此乃先将五祀还原为祭商及西周时代的土(社)、方,然后将此土(社)、方结合五行系统中的五色,成为五色土。按,《尚书·禹贡》有“土五色”一语,孔疏曰:“王者封五色土以为社,若封建诸侯,则各割其方色土与之,使归国立社。”又孔疏引蔡邕《独断》曰:“天子大社,以五色土为坛。”五色土即与五方五色搭配的、建筑社坛所用的五色土。换言之,五祀(木正、火正、金正、水正、土正之祀)质变为后代举行社稷的社祭时,用五色土筑成的祭坛;所谓五祀的五种祭祀已不存在,五祀变成了五色土筑成的社祭祭坛。

第二种变化乃将“木正句芒、火正祝融、金正蓐收、水正玄冥、土正后土”之五祀与《论衡·祀义篇》之“五祀初本在地:门、户用木与土,土木生于地;井、灶、室中霤皆属于地。祭地,五祀设其中矣”一句中“门、户、井、灶、中霤”之五祀结合。其具礼的细节则如孔疏注《左传·襄公二十九年》“土正曰后土”一语时,引(汉)贾逵之言:“句芒祀于户,祝融祀于灶,蓐收祀于门,玄冥祀于井,后土祀于中霤。”方或四方之祭在此一新的组合中已经消失。此外,尚有多种五祀或七祀含五祀等不同的版本相继出现[41],个中理论皆多于事实,而原本的方祭或四方之祭皆不再存在于五祀之中。

现在再回来看“社、稷、五祀”中的社。社在方社组祭中是息壤、禹绩、有生命的大地。然而蔡墨所谓的社是“后土为社”,土则是五行(木、火、金、水、土)之一的土行,是物的一种,而物或物质本身并无神灵可言,需要有官来修其方,来宿其业,属土之物才不至于郁湮不育。这个经管土行的官,名为土正。土正的土与在商代具有象征息壤或本始之土的、有生命及神性的土(社)性质上显然有别。土正所管的土是单纯的物质,它是需要土正这个人间的官员来管理的物质。

蔡墨说“土正曰后土”,又说“共工氏有子曰句龙为后土”。蔡墨指出共工氏之子名为句龙者担任曰后土的土正。在传世文本中,句龙一名在《左传》中始见。当然,句龙也可以是在春秋时代或之前便已存在的、一位神话或传说中的角色。特别在此要指出的是:上引卜辞第18条中的“苟/()”,由于字形与字音与句龙的句(勾)接近,且商卜辞问是否在苟/的庙中用歌乐奏祭四土之情事,令人怀疑“苟/()”或即传说中的句龙,不过目前并无其他相关的资料可供进一步的考订。

蔡墨并说“稷田正也”,即作为“社、稷、五祀”的稷是田正——主管农田的官,蔡墨并说在夏代及之前,有烈山氏之子名曰柱,被任命为稷为田正,在夏以及之前柱以稷的身份被祭祀之,后来周人的始祖周弃亦被任命为稷(田正),且自商以来稷以(田正)的身份被祭祀。换言之,蔡墨指出柱早在夏代及之前便先担任稷,弃则在柱之后出任稷。作为田正的稷是不可以与作为“先啬”或始耕者的“田祖”混为一谈。事实上,在前面已提及“田祖”或即神农如朱熹之说,或即叔均如《山海经·大荒北经》所记。唯不论田祖原本究竟是谁,稷以田正的身份取代了田祖在传统祭典中的地位,此一史实是可以确定的。稷为田正之说当系附着于五行五官(正)说下的拼凑之词,因为五行乃木、金、水、火、土等五种自然界的物质元素,“田”与它们不同类,非为自然界的第六行。然而为了将社与稷凑合为社稷,即为了与“土正后土”搭配,所以蔡墨创造出“稷为田正”之说来附会之。

以上据晋史官蔡墨之言探讨了春秋中叶“社稷五祀”如何取代了商及早周时代的方社组祭。现在再来看春秋时代鲁国的展禽(即柳下惠,孟子称之为圣之和者),说明何以“社稷五祀”成为国家祀典的一部分。《国语·鲁语上》记:

夫圣王之制祀也,法施于民则祀之,以死勤事则祀之,以劳定国则祀之,能御大灾则祀之,能捍大患则祀之。非是族也,不在祀典。昔烈山氏之有天下也,其子曰柱,能殖百谷百蔬,夏之兴也,周弃继之,故祀以为稷。共工氏之霸九有也,其子曰后土,能平九土,故祀以为社。……及天之三辰,民所以瞻仰也,及地之五行,所以生殖也,及九州名山川泽,所以出财用也。非是,不在祀典。

展禽指出:烈山氏之子曰柱,能殖百谷百蔬,待夏之兴也,周弃继之,合乎“以劳定国则祀之”的条件,因此在周弃死后祀以为稷;共工氏的儿子后土,因为能够平九土,合乎“能御大灾则祀之”的条件,所以在后土去世之后祀以为社。除了这二项条件,展禽又提出“法施于民则祀之,以死勤事则祀之……能捍大患则祀之”等,合共五项可使“人”在死后进入国家祀典的条件。展禽另又举了天之三辰、地之五行及九州名山川泽等进入国家祀典的自然存在体。特别值得注意的是:展禽所说“社稷五祀”中的社稷乃是由有功的人鬼入祀,社稷之祭是祭人鬼,不过五祀乃系祭地之五行,是在祭物。“社稷五祀”在蔡墨则皆由“人鬼”入祀,不过他们在生前曾列受氏姓,封为上公,他们于死后被祀为贵神。换言之,他们死前是人,逝世之后以鬼的身份被祭奉为“神”(人死后被称为神之例在西周金文中多有所见,唯此类之神有别于非出自人鬼之神)[44]。

特别要在这里指出的是:上引蔡墨及展禽所说的后土,与《左传·僖公十五年》年所载“君覆后土而载皇天,皇天后土实闻君之言”句中的后土的意义显然是不同的。皇天后土乃是有意志的天与地;皇天是天神,后土是地祗;皇天后土中的后土乃非作为土正的后土,亦非作为共工氏儿子的后土,此二者乃人鬼,非为地祗。后土并未存在于商代;商甲金文中未见“后土”之名,且无“皇天”一词。商卜辞习用“若于下上”(《合》808-10,6201-3)或“下上弗若”(《合》6201-3,6315-17) 来表在上或在下的“示”允诺或不允诺卜问人的意图,商甲骨文中未见“神”字,其“示”字之所指可含后代的神类,又早先学者或以为商甲骨文中虽有“天”字,但不用作“上天”的天,唯晚近冯时指出虽然甲骨文中的天、大、夫诸字可通假,但若干卜辞中的天字确是用作上天的天,似可参照[45]。

事实上,在出土文本中,“皇天”(《集成》181,358,2841,4317)一词始见于西周金文,“后土”则否,虽然(伪古文)《尚书·武成篇》里出现一次,与皇天对称。由于地祇与天神相对,天神不与人鬼土正相对,因而可以推论:后土作为地祇乃在皇天出现后成词,而蔡墨说“土正曰后土”则又在“皇天后土”成词之后。此地蔡墨虽然用了“后土”一词,却也更改了“后土”一词作为地祇的本义。

作为人鬼或土正的后土,与作为地祇的后土,这两者之间的矛盾,充分地反映在汉儒社祭本质的辩论上;贾逵、马融、王肃(汉魏)及许慎以为社祭即祭人鬼也,郑玄(康成)则以为社祭土神也。在《礼记·郊特牲》之“社所以神地之道也”一句下,孔疏记有两派不同的见解如下:

社稷之义先儒所解不同:

郑康成之说以社为五土之神,稷为原隰之神;句龙以有平水土之功,配社祀之,稷播五谷之功,配稷祀之……故知社即地神,稷是社之细别……

贾逵、马融、王肃之徒以社祭句龙,稷祭后稷皆人鬼也,非地神……

古左氏说:共工为后土,后土为社。许君谨案,亦曰《春秋》称公社,今人谓社神为社公,故知社是上公,非地祇。

郑玄的理论依据可溯及商及西周时代的方社之祭和其后的皇天后土信仰,以社即土地之神,是地祇(不过,郑玄以为社为五土之神,“五土”一词之使用显示他也受到五行学说的影响。)贾逵、马融、许慎、王肃的理论依据则是春秋中晚期以来的五行配五官(正)说,乃以土正曰后土,后土为社,而共工氏有子曰句龙为后土,能平九土,故祀以为社,社为人鬼。汉以来的“社主、社配”制度乃混合两种不同的信仰或思维的体系而形成的社祭典仪。社主之祭承续前代祭奉息壤、禹绩、大地、国土、(皇天)后土的传统;社配之祭则延续了祭奉五行五正之土正后土暨句龙为后土的传统[46];要之,社主之祭乃祭有生命的大地及地祇,社配之祭乃祭人鬼土正后土句龙;不过,要特别指出的是:自西汉以来,作为皇天后土的后土和作为五行神官的土正后土还是作出了明确的区隔,汉武帝于元鼎四年(公元113年)于汾阴始建了后土祠,专祀作为皇天后土的后土[47],有别于社祭时配食土正后土句龙。事实上,学者亦指出,在历史的进程中,后土之祭分出了两个系统,其一为与国土乡土相关或名为(土正)后土、土公、土神、社者,其二为与皇天对称,代表大地或名为后土、地皇女娲、地母、后土皇地祇者[48]。

五、 观社、尸女暨社田、搜军实

《左传》记鲁庄公二十三年如齐观社,而《谷梁传》则曰:“观,无事之辞也,以是为尸女也。”此案在上个世纪曾经引起学界热烈地讨论。由于其中的论述涉及春秋及之前的社祭仪式和活动的、颇具争议性的诠释,作者有必要再予查证,以期揭示事实的真相。按,《左传·庄公二十三年》记鲁大夫曹刿谏庄公不应前往齐国观社:

二十三年,夏,公如齐观社,非礼也。曹刿谏曰:“不可,夫礼,所以整民也,故会以训上下之则,制财用之节,朝以正班爵之义,帅长幼之序,征伐以讨其不然。诸侯有王,王有巡守,以大习之,非是君不举矣。”

曹刿的意思是当天子巡搜之时,诸侯才前往会之,以正上下之则,现今齐国(桓公)舍弃始封齐侯姜太公所订定的作为诸侯的法规,竟然僭越天子巡搜之礼,企图称霸于诸侯,而鲁侯往会,不仅成就齐桓之非礼,对鲁侯而言亦属非礼。《国语·鲁语上》亦曰:

夫齐弃太公之法,而观民于社,君为是举而往观之,非故业也,何以训民。土发而社,助时也,收而蒸,纳要也,今齐社而往观旅,非先王之训也。

《鲁语上》认为诸侯之社祭一般在春耕秋收时举行,以有助于民生为旨要,而今齐桓弃太公之法,假社祭而点阅军旅,非为先王之所训。对此,《谷梁传·庄公二十三年》则曰:“夏,公如齐观社。常事曰视,非常曰观。观,无事之辞也,以是为尸女也。”《谷梁传》认为鲁庄公二十三年如齐观社,其真正的目的乃“以是为尸女也”。

郭沬若在讨论上引《左传》、《国语》及《谷梁传》语句时,引用《墨子·明鬼篇》的“燕之祖,当齐之社稷,宋之桑林,楚之云梦,此男女之所属而观也”,并指出土(社)即且(祖),同为牡器之象形。郭沬若说:

燕之祖当于齐之社,则燕之驰祖当于齐之观社。齐之观社《春秋》以为非礼。《春秋》昭二十三年(作者按:当为庄)夏公如齐社,三传均谓非礼,而《公》《左》未言非礼之由。《谷梁》谓“以是为尸女也”。《范传》训尸为主,谓主要为女往尔,以观社为辞。

案:范说殆未知社之真相而曲为之解耳。《说文》云:“尸陈也,象卧之形”,是尸之本义。故尸女当即通淫之意,如《郑风》之《溱洧》,《鄘风》之《桑中》,所咏者皆此事。《溱洧》之诗咏洧之间游春士女既且盈,而两相观乐。“女曰观乎,士曰既且”,观者欢也,委言之也,且者祖也,言已与他女欢御也。《出其东门》之“匪我思且”与“匪我思存”对言,且亦是祖。而求欢之女与既且之士终复谑浪相对,誓无相忘。观此可知士之所祖者非只一女,而女所观者非只一士。所谓尸女,所谓观社,其实际有如是者。[49]

郭沬若以为《谷梁传》所谓的“尸女”即通淫之意,并认为《范传》即范甯之说系不知齐社的真相,而曲为之解。换言之,郭沬若以为鲁庄公如齐观社之动机,主要地是为了去看齐国男女在社或社祭时无节制地通淫。事实上,范甯用“尸主也,主为女往尔,以观社为辞”来解说《谷梁传》的“以是为尸女也”虽未中的,但亦相去不远。作者以为要对《谷梁传》的话作出正确的解读,有必要先将鲁庄公二十三年如齐观社的前后经过联系起来看,并将《诗·召南·采苹》和《礼记·昏义》中有关嫁女的礼仪有所把握。

查鲁庄公二十三年往齐观社,乃庄公亲自迎娶夫人姜氏(齐桓公之侄女哀姜)过程中的一件事。鲁庄公是于二十二年冬亲自往齐国去纳币请婚,二十四年夏亲自往齐国去逆女,同年八月丁丑,夫人姜氏入鲁,庄公令同宗妇人用币进见姜氏。《谷梁传》以为从庄公亲自前往纳币、观社,再到宗妇用币完全是非礼的,而姜氏之入是“恶入”。鲁庄公于三十三年薨,夫人姜氏即与公子庆父私通,直接导致庄公之指定继承人公子般,及鲁闵公为公子庆父先后所杀害,间接地促使公室大权旁落三桓之手,《传》文讥鲁庄公之非礼,姜氏(哀姜)之恶入,乃在谴谪姜氏为鲁国公室带来了祸害。

《诗·召南·采苹》中出现了“尸”、“女”这两个关键字。《采苹》曰:“于以奠之,宗室牖下,谁其尸之,有齐季女。”屈万里注曰:

奠,置也……宗室,大宗之庙……牖下,户牖间之前也……尸,主也……旧说:齐读为斋,敬也,季女,少女也。谓主持设羹者乃斋然庄敬之少女也。按:《仪礼·少牢馈食礼》荐韭葅醓醢者为主妇,而非少女。此齐字疑乃齐国之齐;盖齐国之季女,嫁为南国某大夫之主妇也。[50]

事实上,屈万里以嫁为南国某大夫作主妇的齐国少女来释读“有齐季女”亦是从旧说引申出来的,因为《毛传》、《郑笺》、《孔疏》(等旧说)皆据下引《礼记·昏义》之言来解《采苹》:

古者妇人先嫁三月,祖庙未毀,教于公宫,祖庙既毀,教于宗室,教以妇德、妇言、妇容、妇功。教成,祭之,牲用鱼,芼之以苹藻,所以成妇顺也。

《采苹》一诗之名即得自“芼之以苹藻”(苹表宾服,藻表藻浴;用苹、藻作羹,其目的在使女子柔顺、自洁)。《礼记·昏义》这段话乃言古时女子出嫁之前的三个月,在父家宗室须领受“妇教”及“祭之”的仪规。虽然《毛传》、《郑笺》、《孔疏》皆据《昏义》来注《采苹》,但是所见不一,如《孔疏》曰:“毛意以礼女与教成之祭一者,盖见昏礼记将嫁女之日,父醴女而俟迎者,更不见有教成之祭,故谓与礼女为一也,父醴女以醴酒礼之。”这里《孔疏》指出《毛传》以为父亲在将嫁女儿之时,行有一种向女儿敬酒之礼仪,而此一礼仪乃与女儿在出嫁前修习完成有关妇德、妇言、妇容、妇功等项妇教课业时的仪式是合并且是同时进行的。《毛传》乃将“谁其尸之”的尸,读为祭祀时接受祭献的尸主,即尸位素餐的尸。唯《孔疏》又曰:“今《经》陈采苹藻为羹,使季女尸之,主设羹者季女,则非礼女也。”这里《孔疏》又指出《郑笺》以为将作成羹汤的苹藻奠置于宗室牖下的这项工作,系由季女主持的;《郑笺》乃将“谁其尸之”的尸,读为主持,如《新唐书·裴潾传》(卷118)“凡驿,有官专尸之”一句中的尸。显然《毛传》、《郑笺》对“尸”一词有不同的解读。

参考《采苹》及《礼记·昏义》,当可理解鲁庄公二十三年赴齐以观社为辞,实际上是为了出席齐桓公为嫁侄女而办的妇教结业式暨礼女仪式。在这二合一的仪式中,鲁侯的未婚妻姜氏或居于尸位,或主持设羹(确实的情況取决于读“尸”为主持或尸位)。准此,《谷梁传》“以是为尸女也”中的“以是”当即“以此”亦即“以赴齐观社此举”,而“为尸女也”当即“为了居于尸位的女子”或即“为了居于主持地位的女子”。而此一女子即鲁侯的未婚妻、齐桓公的侄女姜氏。

由于此一仪式是专为姜氏行将出嫁而举办的,且以鲁庄公二十二年亲往齐国纳币(送聘礼),二十四年亲往齐国迎接姜氏,可见鲁庄公是以极隆重之礼(以致被评为非礼),和非常积极讨好的心态来行与齐国联姻之礼。齐桓公是当时的霸主,最强大的诸侯,齐鲁联姻当可提高鲁国在诸侯中的地位。再者,由于之前公子纠与公子小白(即齐桓公)争夺齐侯大位时,鲁庄公曾支持公子纠与小白为敌,现在齐鲁这门婚事不仅可改善并且可拉近两国国君间的关系。因此,鲁庄公二十三年赴齐观社,断不可能怀有轻薄动机——为了去看男女在社祭时无节制地通淫。更何况齐国的社祭并无类似之活动。

《左传·襄公二十四年》曰:“齐社搜军实。”齐国乃藉社祭的机会,操练军队,校阅配备。齐国的社祭在鲁襄公二十四年(公元前549)时如此,在鲁庄公二十三年(公元前671)的时候也是如此。上引《国语·鲁语上》曹刿谏庄公赴齐观社辞中言及“今齐社而往观旅”,旅就是军旅。

古代田猎的阵式与战争的阵式基本上是相同的,故假田(畋)狩以作军事演习,因而有四时田(畋)狩,利用农隙讲武事之制度。春田需祭社,《礼记·明堂位》曰“春社秋省”,《注》曰:“春田祭社,秋田祭祊。”又,《周礼·夏官·大司马》曰:“仲春教振旅……遂以搜田,有司表貉,誓民,鼓,遂围禁,火弊,献禽以祭社。”《注》曰:“春田为搜。”《礼记·郊特牲》又曰:“唯为社田,国人毕作,唯社,丘乘共粢盛。”以上诸条,皆足以证明祭社之前,可先作田搜亦即畋狩。在商代的甲骨文中也有社田的记录:

1974年考古学家在江西清江商代的遗址中,发现了四件刻有文字的陶片,其中有一件上刻有四字“入土材田”。从字体上来看,这四个字接近中晚商甲骨文的字体,又另一件陶片上有祭商先公上甲之文字,故当为中晚商时代江西清江一带商贵族之遗物[51]。按,土当读如社,材当读如哉,哉田即始田,开始田猎。入社,当解释为进入社主所在之区城,如丘湾社祭遗址一类的地方。“入土材田”即表入社畋狩,亦即进入社之所在地去打猎。

文献中记商代在桑林一地设有社,春秋时代或以宋之桑林称之。宋之桑林在《墨子·明鬼篇》中与燕之祖,齐之社稷,楚之云梦相提并论,是“男女之所属而观之”的场所,即是当时男士女子所属意前往观光的地方。关于桑林,《左传·襄公十年》曰:

宋公享晋侯于楚丘,请以桑林……鲁有禘乐,宾祭用之,宋以桑林享君,不亦可乎,舞师题以旌夏,晋侯惧而退入于房,去旌,卒享而还,及着雍,疾,卜,桑林见……

《左传》记宋公在楚丘享宴晋侯,请以桑林之乐以娱晋侯,舞师以旌夏之旗入场,晋侯见了害怕退入房内,宴会于撤去旌夏后才得以卒享。于赋归途中,当晋侯来到着雍一地时却生起了病,经占卜显示“桑林”是晋侯得病的原因。关于桑林,《孔疏》曰:

桑林是殷天子乐名……其曰桑林先儒无说,唯《书》传言汤伐桀之后大旱七年,史卜曰当以人为祷,汤乃翦发断爪自以为性而祷于桑林之社……遂以桑林名其乐也……

从《孔疏》之言可知桑林在商汤开国时代便已存在,商人且在那里立有社。由于地以桑林命名,桑林似为桑林之社的社树。关于宋之桑林,郭沫若考之曰:“所谓‘期我乎桑中,要我乎上宫’,要者,交也,抱也,桑中即桑林所在之地,上宫即祀桑林之祠,士女于此合欢。”但是郭沫若对《左传·襄公十年》的“宋公享晋侯于楚丘,请以桑林……舞师题以旌夏,晋侯惧而退入于房”这条有关桑林的资料则语焉不详,只说:“旌夏何以遽能使人生畏,实属费解。”[52]按,宋公以其祖先之乐舞《桑林》享燕晋侯,晋侯在乐舞一开始,看见表识舞队的大旗,竟然吓得躲进屋内,《桑林》岂是靡靡之音,必然有肃杀的气氛在内。《桑林》之乐应当与桑林之社田有关,为杀气腾腾的社田乐章。

与桑林相提并论的云梦,《周礼·夏官·职方氏》下记:“荆州,其山镇曰衡山,其泽薮曰云梦。”《吕氏春秋·直谏篇》亦曰:“以畋于云梦。”云梦乃楚国的泽薮,社田举行的场所。燕国的祖,乃类似桑林,云梦亦为社田的场所。《墨子·明鬼篇》曰:

昔者燕简公杀其臣庄子仪而不幸,庄子仪曰:吾君王杀我而不辜,死人毋知亦已,死人有知,不出三年,必使吾君知之。期年,燕将驰祖,燕之有祖,当齐之社稷,宋之桑林,楚之云梦也,此男女之所属而观也。日中,燕简公方将驰于祖涂,庄子仪荷朱仗而击之,殪之车上,当是时,燕人从者莫不见,远者莫不闻,著在燕之《春秋》。

郭沫若对上引“燕将驰祖”一事考之曰:“古人本以牡器为神,或称之祖,或谓之社,祖而言驰,盖荷此牡神而趋也。”[53]郭沫若释祖为牡器。按,墨子这番的意旨乃在证明有鬼,且死后有知。墨子在《明鬼篇》里举了两个相同的例子,连文字也多半相同:

周宣王杀其臣杜伯而不辜,杜伯曰:吾君杀我而不辜,若以死者无知则止矣,若死而有知,不出三年,必使吾君知之。其三年,周宣王合诸侯而田于圃,田车数百乘,从数千人,满野。日中,杜伯乘白马素车,朱衣冠,执朱弓,挟朱矢,追周宣王,射入车上,中心折脊,殪车中,伏弢而死。当是之时,周人从者莫不见,远者莫不闻,着在周之《春秋》。

以这两段事情相互对证,可知燕简公之驰祖,正如周宣王之田于圃,“祖”在《明鬼篇》里当作地名用,故有“驰于祖涂”即驾车驰于祖地之道涂(途)上之记载。若如郭沫若所说祖为牡器,则无法解释“燕简公方将驰于祖涂”这一句话。郭沫若的社祭说引发了多种社祭与生殖器崇拜有关的说法[54]。既然郭说不能成立,其他相关之说自然也成立不了。总之,燕国的祖地,宋国的桑林,楚国的云梦皆是丛林草泽区,设有各国的国社,是各国社祭畋狩大典的所在地。或许是因为社祭之同时有搜军实之作用,军社乃因此产生。

六、 结语

商代甲骨文中的“土”字便是社字。商代的土(社)祭是以创世神话为其信仰的基础,祭祀鲧禹父子以息壤从茫茫洪水中敷陈出来的“大地”,即《商颂·长发》“濬哲维商,长发其祥,洪水茫茫,禹敷下土方”一句中所言的“下土(四)方”。由于鲧窃取天帝的息壤以堙洪水被处死,天帝再令禹纂就前绪,以遂考功,所以此一敷陈出来的下土四方又被称为禹绩。天帝且令人君在禹绩上建立都城,王国朝代的历史自此起始,如《商颂·殷武》曰:“天命多辟,设都于禹之绩。”商甲骨文“土”字上方的几点水点便是茫茫洪水的象征,水点下的土字不仅象征息壤,本始之土,亦象征着禹绩、大地。

1960暨70年代,考古学家发现了以石为主的二处商代社祭遗址。商甲骨文并显示在商代作为社主之石,需经过一道祭祀的手续,以具备象征经由息壤敷陈出来的下土(四)方或大地,亦即禹绩的资格。不过,依据文献记载,社主亦可以封土或树木为之。在商代的社祭遗址中,考古学家并未发现与土(社)相关的坛、台、壝、垣等建筑物的遗迹。商代的社祭遗址只是一片经整理出来的大约70~100(一说220)平方公尺或可名之以“单/墠”的空地,有石质社主立于其中而已。学者并指出早商遗址未见经籍所记左祖右社之格局,但其雏形可能出现在晚商时代的殷墟。

社祭有非为家族祖先宗祧之祭;社祭乃商人社区国家生命之祭。举凡在社举行求年、求雨、求福、宁雨、宁风,及岁祭,其目的皆在化解天灾,延续或更新此大、小社区及国家之生命。社祭而畋猎,乃寓兵于教,以武备应付威胁此大、小社区生命之敌对势力。社祭所产生之纯粹宗教经验,可以赋予祭祀者,及此大、小社区重生或新生之意义。商亡之后,周人以筑室及北牖这两项措施,将商人故都的亳社改制为亡国之社,象征业已亡故的商王朝含其政权及曾经由其统治的国家及其领域。

春秋中叶以来,五行(木、火、金、水、土)、五官(木正、火正、金正、水正、土正)之说倡行,土(社)从有生命的大地,转为无生命的物质元素之土,需要有土正来修其方,宿其业。五行五官说以为:土正曰后土,后土为社,并以为共工氏有子曰句龙为后土,能平九土,列受氏姓,封为上公,祀为贵神(句龙死前为人,死后以鬼的身份被祀奉为神)。商及早周时代社祭有生命的大地遂变成了对土正后土句龙氏之祭。五行五官说又以为(后)稷乃田正,田正后稷结合木正句芒,火正祝融,金正蓐收,水正玄冥,土正后土,成为“社稷五祀”,从而使“社稷”之祭取代了商及早周时代施行的“方社”组祭。而此举亦引起汉代学者如郑玄、马融对社祭人鬼或地祇之争议。

汉以来的社主、社配制度乃混合上述两种不同的信仰或思维的体系而形成的社祭典仪。社主之祭承续前代祭奉息壤、禹绩、大地、国土、(皇天)后土的传统;社配之祭则延续了祭奉五行五正之土正后土暨句龙为后土的传统。不过,汉武帝于汾阴始建了后土祠,专祀作为皇天后土的后土,将作为皇天后土的后土和作为五行神官的土正后土还是作出了明确的区隔。然而汉代社祭在民间,有以功在地方之仕民配食县社,民间之社祭遂递衍为城隍、土地公之祭。

注释:

[1] 参见何琳仪:《战国文字通论订补》,南京:江苏教育出版社,2003年,第309页。示、主原本为一字,如《史记·殷本纪》言商王主壬、主癸,但二名在商甲骨文中作示壬、示癸。何琳仪并考证了示、主乃一字之分化。

[2] 见于省吾主编:《甲骨文字诂林》,北京:中华书局,1999年,第2117~2119页。王国维认为卜辞中邦社为国社,李孝定从之,唯陈梦家认为邦作地名用,《诂林》编者从之。

[3] 引自陈梦家:《殷虚卜辞综述》,北京:科学出版社,1956年,第584页。

[4] 见唐兰:《何尊铭文解释》,《文物》1976年,第60页。唐兰首先考证《何尊》的“中或”一词当读为 “中国”;参见黄德宽:《古文字谱系疏证》,北京:商务印书馆,2007年,第40页。按,国、域二字乃从“或”字分化出来,中国之本义即中央地域。

[5] 参见常玉芝:《商代宗教祭祀》,北京:中国社会科学出版社,2010年,第100~109页。

[7] 参见高明:《古文字类编(增订本)》,上海:上海古籍出版社,2008年,第951页。

[8] 宋镇豪:《夏商社会生活史》下,北京:中国社会科学出版社,2005年,第823页。

[11] “社稷”一词未见于今文《尚书》,但于伪古文《尚书·太甲》篇一见,于(晋)《逸周书·武纪解》中二见,又《尚书·召诰》之“戊午乃社于新邑”一句,郑注曰:“告立社稷。”孔疏曰:“《经》有社无稷。”换言之,从可靠的周文献来看,“社稷”的成词当于春秋时代。

[12] 田祖一词见于《诗·小雅·甫田》及《诗·大田》,《毛传》曰:“田祖,先啬也。”朱熹《集传》曰:“谓始耕田者,即神农也。”《甫田》记:“琴瑟击鼓、以御田祖。”同诗又记:“与我牺羊、以社以方。”充分显示田祖与方社有别。唯师古于注《汉书·郊祀志》王莽建言立官稷有言:“田祖,稷神也。”参见注46。

[13] 南京博物院:《江苏铜山丘湾古遗址的发掘》,《考古》1973年第2期,第71~76页。

[14] 南京博物院:《江苏铜山丘湾古遗址的发掘》,《考古》1973年第2期,第76~78页。

[15] 南京博物院:《江苏铜山丘湾古遗址的发掘》,《考古》1973年第2期,第76~78页。

[16] 俞伟超:《铜山丘湾商代社祀遗址的推定》,《考古》1973年第5期,第296~298页。又,王宇信、陈绍栋:《关于江苏铜山丘湾商代祭祀遗址》,《文物》1973年第12期,第55~58页。

[17] 河南省文物考古研究所:《郑州商城》,北京:文物出版社,2001年,第480~500页。

[18] 参见郑杰祥:《郑州商城社祭遗址新探》,《中原文物》2010年第5期,第28~29页。

[19] 参见河南省文物考古研究所:《郑州商城》,北京:文物出版社,2001年,第494~500页。

[20] 参见郑杰祥:《二里头文化商榷》,《河南文博通讯》1978年第4期。李维明首先读“乇”为“亳”,并经多位学者认可,参见常玉芝:《郑州出土的商代牛肋骨刻辞与社祀遗址》,《中原文物》2007年第5期,第97~101页。

[21] 参见郑杰祥:《郑州商城社祭遗址新探》,《中原文物》2010年第5期,第29页,及宋镇豪:《夏商社会生活史》下,北京:中国社会科学出版社,2005年,第824页。郑以为郑州商城遗址无左祖右社的格局;宋以为小屯殷墟已具雏形。又,见王震中:《中国古代文明的探索》,昆明:云南人民出版社,2015年,第494页。王震中以为洹北商城及小屯殷墟的建筑格局有“左祖右社”的倾向。

[22] 参见谢肃:《简论商代的社》,《中原文物》2008年第5期,第47页。

[23] 附图转录自郑同修:《汉画像中“长青树”类刻画与汉代社祭》,《东南文化》1997年第4期,第57页,第59~60页;郑同修以为此类以长青树即以柏为社主之汉画多出自山东,由于商人先祖出自山东,这类刻画有可能反映殷人以柏为社之古老习俗。

[24] 参见史志龙:《先秦社祭研究》,武汉大学博士学位论文,2010年,第43页。

[25] 引自(宋)欧阳修:《新唐书》卷199之传124,台北:鼎文书局,1979年,第5674页。

[26] 参见(清)陈梦雷编:《古今图书集成》,台北:鼎文书局,1977年,第70册;《经济汇编·礼仪典·社稷祀典汇考》卷184~188,第1784页(宋)、第1787页(元)、第1792页(明)、第1796页(清)。又所引《张齐贤传》之语,亦见于卷185,第1775页(唐)。

[27] 参见丁福保:《说文解字诂林》,台北:台湾商务印书馆,1976年,第5194~5195页,霤字,《读书杂志》之解释。

[29] 所引字形复制自孙海波:《甲骨文编》,北京:中华书局,1965年,第518页(土)、第528页(且)、第33页(牡),及刘钊:《新甲骨文编》,福州:福建人民出版社,2014年,第759页(土)、第779页(且)、第45页(牡)。

[30] 见保利艺术博物馆编:《遂公盨》,北京:线装书局,2002年,第13页。

[31] 参见童书业、吕思勉编:《古史辨》,台北:明伦出版社,1970年。顾颉刚、童书业:《鲧禹的传说》,第142~151页;杨宽:《中国上古史导论》,第353~358页。又见袁珂:《中国古代神话》,上海:商务印书馆,1957年,第207~221页。

[32] 引自叶舒宪:《中国神话哲学》,北京:中国社会科学出版社,1992年,第338、 357页。

[33] 叶舒宪:《中国神话哲学》,北京:中国社会科学出版社,1992年,第339页。

[34] 叶舒宪:《中国神话哲学》,北京:中国社会科学出版社,1992年,第337页。其他四式为:1.创世主所主宰的,2.通过生成的,3.世界父母的创世,4.宇宙蛋的创世。按,《新大英百科全书》所记的创世五式当系出自Charles H.Long,Alpha,TheMythsofCreation,Toronto:The Macmillan Co.,1963。Long 列出Emergence Myths,World-Parent Myths,Creation from Chaos and from the Cosmic Egg,Creation from Nothing,Earth Diver Myths等五类。唯Long之Creation from Nothing在叶引之《新大英百科全书》改为“由创世主所主宰的”。

[35] [日]白川静著:《甲骨文的世界——古殷王朝的缔构》,温天河、蔡哲茂译,台北:巨流图书公司,1977年,第58~63页。又参见王孝廉:《岛国春秋——日本书纪》,台北:时报出版公司,1988年,第145~173页。

[36] 叶舒宪:《中国神话哲学》,北京:中国社会科学出版社,1992年,第351页。

[37] 叶舒宪:《中国神话哲学》,北京:中国社会科学出版社,1992年,第340、342页。

[38] 参见黄德宽主编:《古文字谱系疏证》,北京:商务印书馆,2007年,第3129页。

[39] 叶舒宪:《中国神话哲学》,北京:中国社会科学出版社,1992年,第352~353页。

[40] 《禹贡》之“厥贡惟土五色”句下,孔疏曰:“《传》解贡土之意,王者封五色土以为社,若封建诸侯,则各割其方色土与之,使归国立社。”《韩诗外传》云:“天子社广五丈,东方青,南方赤,西方白,北方黑,上冒以黄土。将封诸侯,各取其方色土,苴以白茅,以为社。”蔡邕《独断》云:“天子大社,以五色土为坛。皇子封为王者,授之大社之土,以所封之方色苴以白茅,使之归国以立社。”《左传·定公四年》且记载周成王于分封康叔之时曾令“聃季授土,陶叔授民,命以康诰,而封于殷虚”。

[41] 例如《礼记·祭法》曰:“王为群姓立七祀:曰司命,曰中霤,曰国门,曰国行,曰泰厉,曰户,曰灶。王自为立七祀。诸侯为国立五祀,曰司命,曰中霤,曰国门,曰国行,曰公厉。诸侯自为立五祀。”魏建震指出郑玄注《礼记·礼运》时,以“中霤、门、户、灶、行”为五祀,注《礼记·王制》时,以“司命、中霤、灶、行、厉”为五祀。参见魏建震:《先秦社祀研究》,北京:人民出版社,2008年,第203页。

[42] 参见周法高主编:《金文诂林》,香港:香港中文大学,1974年,字码1205~1206(后,司)。朱凤翰:《论卜辞与商周金文中的“后”》,《古文字研究》第十九辑,第1992年,第428页。王蕴智:《“毓”、“后” 考辨》,《字学论集》,郑州:河南美术出版社,2004年,第245~267页。

[43] 参见李汉三:《先秦两汉之阴阳五行学说》,台北:台湾中华书局,1967年,第47~48页;李汉三以为五行思想创自子思,在战国中期以前形成。又参见刘长林:《论五行学说的形成》,《孔子研究》1993年第4期,第72页,他认为五行学说在西周及其前为准备阶段,春秋战国为建成阶段,秦汉以后为发展运用阶段。

[44] 参见《集成》246~250,2822~2823,4170~4177,4303~4310,作器者或以神、文神、大神称谓他们的祖先。

[45] 参见赵林:《说商代的鬼》,宋镇豪主编:《甲骨文与殷商史——庆祝中国社会科学院历史研究所建所六十周年》,2014年新4辑,第79页。赵指出:商代的示涵盖《周礼·春官·宗伯》所记的鬼、神、地示、物鬽等四类,但《春官·宗伯》的示仅含地示一类。赵且指出春秋时代儒墨两家经常神鬼混称。又,冯时:《百年来甲骨文天文历法研究》,北京:中国社会科学出版社,2011年,第6页。

[46] 汉代官社官稷制成于平帝时,并于光武帝时经郑玄建议改以句龙配食于社。《汉书·郊祀志下》记:“大司马王莽奏言:‘……圣汉兴,礼仪稍定,已有官社,未立官稷。’遂于官社后立官稷,以夏禹配食官社,后稷配食官稷。”又《后汉书·祭祀志下》记:(光武帝)“建武二年,立太社稷于雒阳,在宗庙之右,方坛,无屋,有墙门而已……大司农郑玄说,古者官有大功,则配食其神。故句龙配食于社,弃配食于稷。”顾颉刚、童书业、杨宽认为禹即句龙,其说可从。见童书业、吕思勉编:《古史辨》,台北:明伦出版社,1970年,第353~359页,第153~159页。又参见(清)陈梦雷编:《古今图书集成》,第70册之《经济汇编·礼仪典·社稷祀典汇考》,第1792~1796页。汉以后各代大多从汉制,仅明代一度奉仁祖配享大社大稷,及至嘉靖九年改回以后土勾(句)龙氏配食太社,后稷配食于太稷。清承明制。

[47] 汉(孝)武帝时始建后土祠,又《汉书·郊祀志下》记:“孝武皇帝大圣通明,始建上下之祀,营泰畤于甘泉,定后土于汾阴,而神祇安之。”师古注:“上下谓天地。”

[48] 见萧登福:《后土与地母——试论地土诸神及地母信仰》,《运城学院学报》2005年第1期,第20页。

[49] 郭沫若:《释祖妣》,《甲骨文字研究》,上海,1931年,第20~21页。

[50] 屈万里:《诗经释义》,台北:中国文化大学,1980年,第40~41页。

[51] 赵峰:《清江陶文及其所反映的殷代农业和祭祀》,《考古》1976年第4期,第222页。

[52] 郭沫若:《释祖妣》,《甲骨文字研究》,上海,1931年,第20~21页。

[53] 郭沫若:《释祖妣》,《甲骨文字研究》,上海,1931年,第20~21页。

[54] 凌纯声:《中国祖庙的源》,《民族所集刊》1959年第7期,第147~149页;凌纯声:《中国古代社之源流》,《民族所集刊》1974年第17期,第30~31页。例如凌纯声根据郭沫若土且同字之考证,进而认为社祭源自初民门希尔(Menhir)及多尔门(Dolmen)崇拜,即阴阳性器崇拜,其后社、祖分家,乃有社祭及祖先之祭的分别。