新HSK四级考察语言点分析

2016-05-15韦钰

韦 钰

(华中师范大学文学院,湖北武汉,430079)

博士生论坛

新HSK四级考察语言点分析

韦 钰

(华中师范大学文学院,湖北武汉,430079)

汉语水平考试(HSK)是一项考查母语为非汉语的学习者在生活、学习和工作中运用汉语进行交际的能力的国际汉语能力标准化考试。新HSK四级在旧HSK基础上,更加注重考查考生是否具备较为熟练的汉语应用能力。笔者选取20套新HSK四级真题及模拟试题,从词汇、语法、语用三个层面对试题所考查的语言点进行分析,为留学生学习相关知识点和汉语水平考生的备考提供学习策略和方法,使教师更好地把握该测试的编制意图。

新HSK四级;试题分析;语言点

一、 引言

汉语水平考试(HSK)是一项国际汉语能力标准化考试,考查母语为非汉语的学习者在生活、学习和工作中使用汉语进行实际交际的能力。自2009年以来实施的新HSK(包括6个等级的笔试和与笔试相互独立的3个等级的口试)在旧HSK的基础上,扩大了考试的覆盖面,也加强了对考生听说读写等语言应用能力的全面考察。其中的新HSK四级笔试(含机试)考查考生的汉语应用能力,对应于《国际汉语能力标准》四级、《欧洲语言共同参考框架(CEF)》B2级。通过该级考试的考生“可以用汉语就较广泛领域的话题进行谈论,比较流利地与汉语为母语者进行交流”[1]。本文以新HSK四级为例,选取20套真题及模拟试题(真题5套、模拟试题15套)[2],从词汇、语法、语用三个层面对试题所考查的语言点进行分析,找出重难考点,提出相应的教学策略,以便考生和教师更好地把握该测试的编制意图。

二、 新HSK四级考查语言点

(一) 词汇层面

(1) 同形词考查

“在对外汉语教学的初中级阶段,助词‘着’、‘了’、‘过’、‘地’、‘的’等是课堂教学的重难点,这些词语仅有一个书写形式,却记录着不同的意义,表达不同的词性。”[3]在现代汉语中,像以上这些助词一样有着相同的书写形式,但意义没有联系的词还有很多。邢福义、汪国胜(2003)在《现代汉语》中将这样一类词概括为同形词,“大都是因汉语的变音造词造成的”。它们包括同音同形词和异音同形词,可以是单音节的,也可以是双音节或多音节的词。同形词的特殊性和灵活性加之有时还容易和一些形式相似的外语混淆(如日语假名中有大量的汉日同形词存在),使得留学生常产生理解和运用上的偏误。

据笔者统计,新HSK四级的1200个大纲词汇中,单音节同形词约有120个,约占词汇总数的10%。在每套试题中均出现的单音节同音同形词有“上”“下”“花”“张”“块”“点”,单音节异音同形词有“长”“了”“的”“地”“得”。以5套真题集卷1~卷5为例,每套试题中常有复现的一些单音节同形词的分布情况如表1所示:

表1

从同形词在题目中出现次数的百分比和常有复现的频率可以看出,对同形词的掌握是汉语作为第二语言学习者的词汇水平的重要评价因素,在教学和备考中需给予足够重视。首先要注重音义教学,让学生能够通过“形”辨别“音”,再通过“音”思考“义”。可以成对展示例句,让学生对例句中同形词的读音、词性、词义以及组词造句情况进行对比记忆。如:

其次,可以将容易出现偏误的几组同形词集中放在同一个句子或语段中出现,让学生进行理解和记忆,有助于加深他们对同形词的掌握程度。如这样一个句子“我的头发很快就长(zhǎng)长(cháng)了”,句中两个“长”的形式虽然相同但意义完全不同,区别就一目了然了。

(2) 同素逆序词考查

方绪军(2008)将同素逆序词定义为“现代汉语中构词语素相同而语素顺序相反的成对出现的双音节合成词”。同素逆序词的表现形式一般为“AB—BA”式,A和B分别是两个单音节语素,如“适合—合适”、“相互—互相”等等。在大纲要求的1200个词语中,可以由语素逆序成词的词语一共有22个;成对出现的同素逆序词共有8对,分别是“合适—适合”“代替—替代”“事故—故事”“相互—互相”“产生—生产”“前面—面前”“心中—中心”“不要—要不”。在20套新HSK试题中出现的同素逆序词如表2:

表2

互为同素逆序词的两个词语在语音、词性、语义、搭配等方面存在一些不同,这就给留学生的词汇学习造成了一定的困难。邢红兵(2003)对“汉语中介语语料库系统”词表中出现的全部偏误合成词进行统计分析,发现关于语素顺序错误的词占了所有偏误词的13.65%。在新HSK四级大纲词汇中,同素逆序词的数量虽不及同形词那么多,却仍是一项不可小觑的重要考查点。就对外汉语教学中的同素逆序词辨析问题,刘枫(2007)提出了三步教学法,“所谓三步,即:检查-讲解、纠错-练习和运用”[4]。教师可以在教学前对学生的能力进行检测,然后对学生在测试中出现的偏误进行统计,对原因进行分析,再从词语的读音、词性、结构和词义等方面进行系统讲解,最后再设计一些综合类练习题,如完成句子,帮助学生巩固和记忆常见的同素逆序词的形、音、义。

除此之外,还可以以词义关系为标准将教材和试题中常出现的同素逆序词进行分类,针对各类的特点来举例讲练。从试题中出现的几组同素逆序词的含义,我们可以发现,同素逆序词可分为四类:

① 词义相同类。如“来往/往来”“相互/互相”,词义基本相同,一般可以互换使用;

② 词义相似类。如“合适/适合”“前面/面前”,含义相近,但用法和搭配对象有所不同,不可以互换使用。比如“前面/面前”都有空间上靠前的含义,但在语用上“面前”多用于人或抽象事物,而不能用于具体事物,如不能说“桌子面前”;“前面”只能用于人和具体事物而不用于抽象事物,如不能说“证据前面”。

③ 词义不同但有联系。如“语言/言语”,广义上的语言包含了言语,狭义的语言只指语言系统,但二者在理性意义上是相互联系的;

④ 词义不同也没有联系。如“故事/事故”,意义不同,也不可互换。

对外汉语教师以不同的语义关系将同素逆序词分类,将分属各类的同素逆序词的词义、搭配对象、使用语境做同异对比,可以让学生在总结归纳中对该类词的辨析有更全面的掌握。

(二) 语法层面

本节中笔者将从词法方面,选取兼类词和离合词这两类包含特殊形式和功能的特殊词类对新HSK四级的考查点进行分析。在对外汉语中对兼类词和离合词的教学往往集中于留学生学习汉语的初、中级阶段。

(1) 兼类词考查

汉语中的兼类问题因涉及语音、词性、词义等多方面,一直是学者们研究的热点。语言学界许多著名学者都对汉语词汇兼类现象做过研究、探讨和争辩,对于兼类词的定义也一直莫衷一是。笔者认为许红花(2009)提出的定义“对兼类词的划分遵循一个词经常具有两种或两种以上的不同词性,且意义有联系”,较为适用于对外汉语教学。现代汉语的兼类词一般可以分为四大类:动词兼名词,如“领导”;形容词兼名词,如“困难”;动词兼形容词,如“讲究”;动词兼介词,如“通过”。除此之外还有少数“形副”兼类词、“名动形”兼类词等。新HSK四级大纲词汇中共有62个兼类词,占总词汇量的5%以上,其中动词兼名词有51个,形容词兼名词有5个,动词兼形容词有5个,动词兼介词有1个。

笔者对所选取的20套新HSK四级试题中兼类词的分布情况进行了统计,发现试题中出现的兼类词有:

① 动名兼类词最为常见:习惯、注意、研究、希望、保证、经历、建议、对话、回忆、组织、麻烦、练习、决定、创新、结果、广播、表现、通知、关系、作用、规定、总结、代表、调查、感觉。其中“麻烦”和“建议”各出现过两次。

② 形名兼类词:自由、烦恼、科学、麻烦、意外、精神、专业、理想、自然。

③ 动形兼类词:凉快、明白、可怜、满、麻烦、充实、开放、清楚、方便。值得一提的是,“麻烦”是“名动形”兼类词,也是20套试卷中唯一的一个兼并三种词性的兼类词。

④ 动介兼类词:当、比较、通过。

由于兼类词的不同语法特点通常体现在不同的语言环境中,因此在对外汉语教学中,教师要强化词汇和语法教学,强调让学生结合语境来记背兼类词的词性与词义,给学生提供多种多套例句进行练习,寻找各类型兼类词的规律,分类记忆。具体来说,首先在教材编写上,一定要对兼类词进行明确的词性标注,避免留学生学习中的盲点,也方便课堂讲练;对于新HSK的考生考试辅导用书的编写更应注意对常见的兼类词进行词性标注、搭配示例以及复现率说明等,方便考生自主归纳、识记、模仿和应用。对外汉语教师在实际课堂教学中,有必要利用兼类词的不同语法功能以组合关系为切入点,引导学生了解和掌握词的聚合特征;同时要有意识地增加兼类词的复现率,让学生通过反复记忆和使用从而达到最好的学习效果。

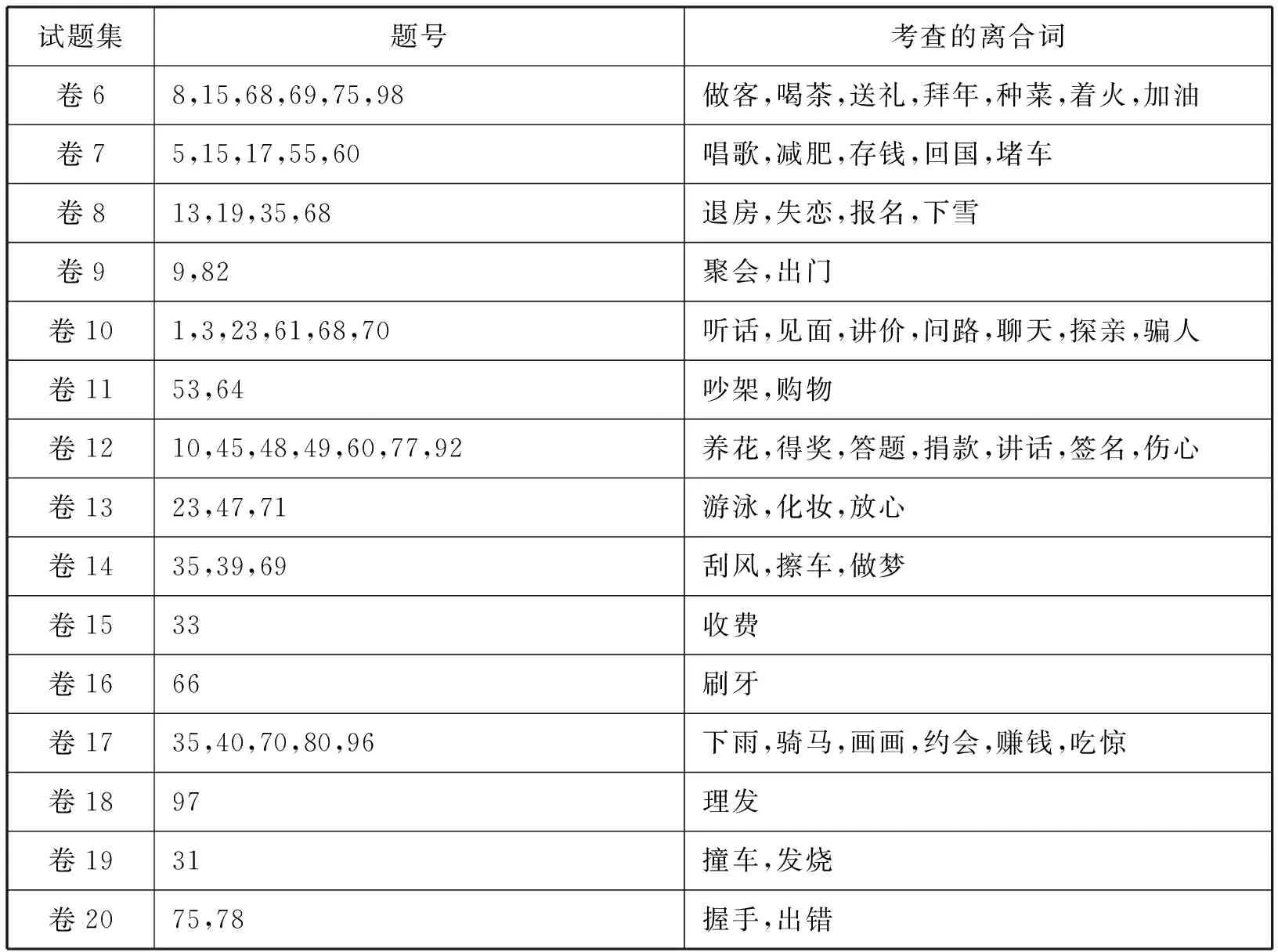

(2) 离合词考查

离合词作为现代汉语中一种介于复合词和短语之间的特殊范畴,也是对外汉语教学中的一项重难点。邢福义、汪国胜(2003)将离合词定义为“结构比较松散、可以拆开使用的词。构成词的语素结合在一起时是词,拆开使用、插入别的语言成分时便是短语”。对于离合词的结构类型,学者们有着不同的看法。陆志韦认为离合词可分为偏正式、动宾式和动补式[5]。季益静认为离合词可以分为三类:动宾型(动语素+名语素)、动补型(动语素+补充性语素)、主谓型(+动/形容词性语素)[6]。这里只统计和分析动宾式离合词的考察情况。新HSK四级大纲词汇里共有动宾式离合词36个,分别是:搬家、帮忙、报名、吃惊、唱歌、打针、打折、对话、放心、购物、鼓掌、干杯、见面、加班、结婚、聊天、理发、爬山、签证、跑步、请假、请客、散步、伤心、生病、刷牙、睡觉、说话、弹琴、踢球、填空、跳舞、下雨、洗澡、游泳、约会。它们占总词汇量的3%。每套试卷中动宾式离合词的分布情况如表3所示:

表3

续表

对于留学生而言,离合词以“合”的形式出现时与其他动词无异,容易掌握,但它们的“分离”形式是复杂多样的,这就给留学生的学习造成了一定的理解困难。从表3可以看出,试题中出现的离合词是多而杂的,如果留学生对离合词认识不清,就很难将离合词与词组和一般的述宾式双音节词相区别,或者在完成句子时不知道将助词、量词等补充成分放置在离合词的哪个位置。因此,对外汉语教师或辅导老师在词汇和语法教学中,可以采取以下教学策略:

① 首先让学生掌握相对容易理解的“合”的形式和意义,归纳概括出共同点,如离合词通常不接宾语,一般不用副词修饰等等。

② 重点讲解较为复杂的 “离”的用法,可以套用常见的结构形式教学生拓展离合词,如“A了B”“AAB”“A了AB”“A一AB”或“A了一个B”(“理了发”“理理发”“理了理发”“理了一个发”)等。

③ 同时,还要注重语境教学,对外汉语教师应在课堂上积极创造适当语境,让学生在实际交际活动中体会和掌握离合词的规则和用法,以实现学生对离合词的准确运用。

(三) 语用层面

语用学中对意义分析的概念主要有显义、隐义、预设等,利用这些理论与概念,我们可以将汉语水平考试内容看成是对话语的多种意义的理解问题。从新HSK四级的题目设置与考查目标的角度来看,语用的考查形式主要是听力理解和阅读理解两大题型。听力理解的语用考查来自录音稿的内容和设置的问题,阅读理解部分的考查则来自试卷提供的语料内容和设置的题目。考生作答的正确与否作为其是否准确理解话语意义和语境的标准。笔者将从显义和隐义、预设两方面对新HSK四级考试的听力理解和阅读理解的第三部分(66~85题)的试题进行统计分析。

(1) 显义、隐义的考查

美国语言哲学家格莱斯(H.P.Grice)于1967年在哈佛大学的讲座《逻辑与会话》(LogicandConversation)中提到implicature一词。何自然、陈新仁(2004)认为该词“表示‘隐含之义’(what is implicated),与‘所说内容’(what is said)相对”。其中的“所说内容”便是显义,即说话人明确表达出来的命题;“隐含之义”是会话含义或隐义,即需要听话人通过语境进行推导而得的意义。

新HSK四级的听力理解录音稿和阅读理解的大部分试题对显义的考察情况如表4所示:

表4

作者通过分析试题中出现的全部显义理解题,将其分为以下几类:

① 选项中出现听力录音原文或阅读材料内容的复现,这是一种难度最低的考查形式,只要考生能准确找到复现的词语或小句,就很容易选出正确答案。如卷1的第3题:

(听力材料)3. 西红柿鸡蛋汤的做法很简单,一点儿也不复杂,准备几个西红柿和鸡蛋就可以了,我保证你一次就能学会。

★做西红柿鸡蛋汤很简单。

② 当材料中语句的中心语的修饰成分意义与选项的该成分意义相异或相反的时候,该选项可以直接排除。这类考查形式主要出现在听力理解的第一部分判断对错题目中。如卷1的第7题:

(听力材料)7. 虽然她俩是姐妹,性格却很不一样。姐姐非常安静,极少说话,妹妹正好相反,最喜欢和人聊天。

★姐妹俩性格差不多。

③ 有时选项的语句和材料中语句的表达并非一模一样,但可以直接相互推导,或同属一类范畴时,该选项即为正确答案。如卷2的第5题:

(听力材料)5. 现在是九点半,请大家注意:一小时后我们还在这个入口集合,参观过程中请大家注意安全。

★参观时间是一小时。

应该说,新HSK四级对显义理解的考查题设置的较多且较容易,只要考生能在语料中找准标记词句,或对上下文稍作概括,就不难做出正确回答。命题者之所以这样设置试题,也是为了遵循新汉语水平考试鼓励考生的原则和目标。

新HSK四级的听力理解录音稿和阅读理解的大部分试题对隐义的考察情况如表5所示:

表5

续表

胡壮麟(1994)将语境划分为三类:上下文,即语篇的内部环境;情景语境,即谈话的主题、时间、地点、交际对象等;文化语境,即隐藏在语言背后的社会文化背景。新HSK四级的考生及初、中级阶段的汉语作为第二语言的学习者需要掌握的主要是前两类的隐义理解能力。从表5可以看出对隐义的考查量虽不及涉及显义的大,但难度却有一定程度的增加。隐义的推导在试题中的体现可以做以下几种类型的划分:

① 时间、日期、价钱的推理或推算,如卷5的第84题:

84-85.很多人问哪个季节去丽江旅游比较好,总的来说,丽江一年四季人都不少,情况稍微好一点儿的时候是每年12月到第二年3月。

去丽江旅游,什么时候比较好?

A.2月 B.6月 C.9月 D.11月

这里考查的是时间推理的隐义。

②对材料内容的主题的概括或对上文某些内容的指代,如卷3的73题:

73.网球爱好者都知道,选择厚一点儿的网球袜确实更好。第一,它能很好地吸汗,尤其是适合那些容易出汗的人。第二,在紧张的运动过程中,厚的网球袜能更好地保护你的脚。

这段话主要讲了选择厚网球袜的:

A.条件 B.原因 C.办法 D.重点

本题的语段是总分关系,首句为主旨句,表明网球爱好者都选择厚一点的网球袜,后文从两方面叙述了为什么要做这样的选择。因此这段话可以概括为选择厚网球袜的原因。值得注意的是,试卷中考查隐义理解时,问题往往会以“XX是什么意思”或“对于这件事,XX觉得怎么样?”的疑问形式提出。因此考生在看到问题中出现类似这样的语句,就要通过材料的语境推导出隐含信息,找出正确选项。

(2)预设的考查

预设,或称前提,最早是由德国哲学家弗雷格(Frege)在《意义和所指》(OnSenseandNominatum)提出的,他认为人们在通过句子做出声言时必然存在显而易见的前提。就预设的性质来说,陈新仁(2004)认为预设具有“单向性、主观性和隐蔽性”[7]。单向性指预设是说话人单方面说出的;主观性指预设本身不具备客观必然性,既可以是事实,也可以是说话人心里认定或假定的情况;隐蔽性自然是指预设对于原句是隐含着的,没有明说。以上三个性质表明预设需要先被听话者推知,然后才能做出回应。

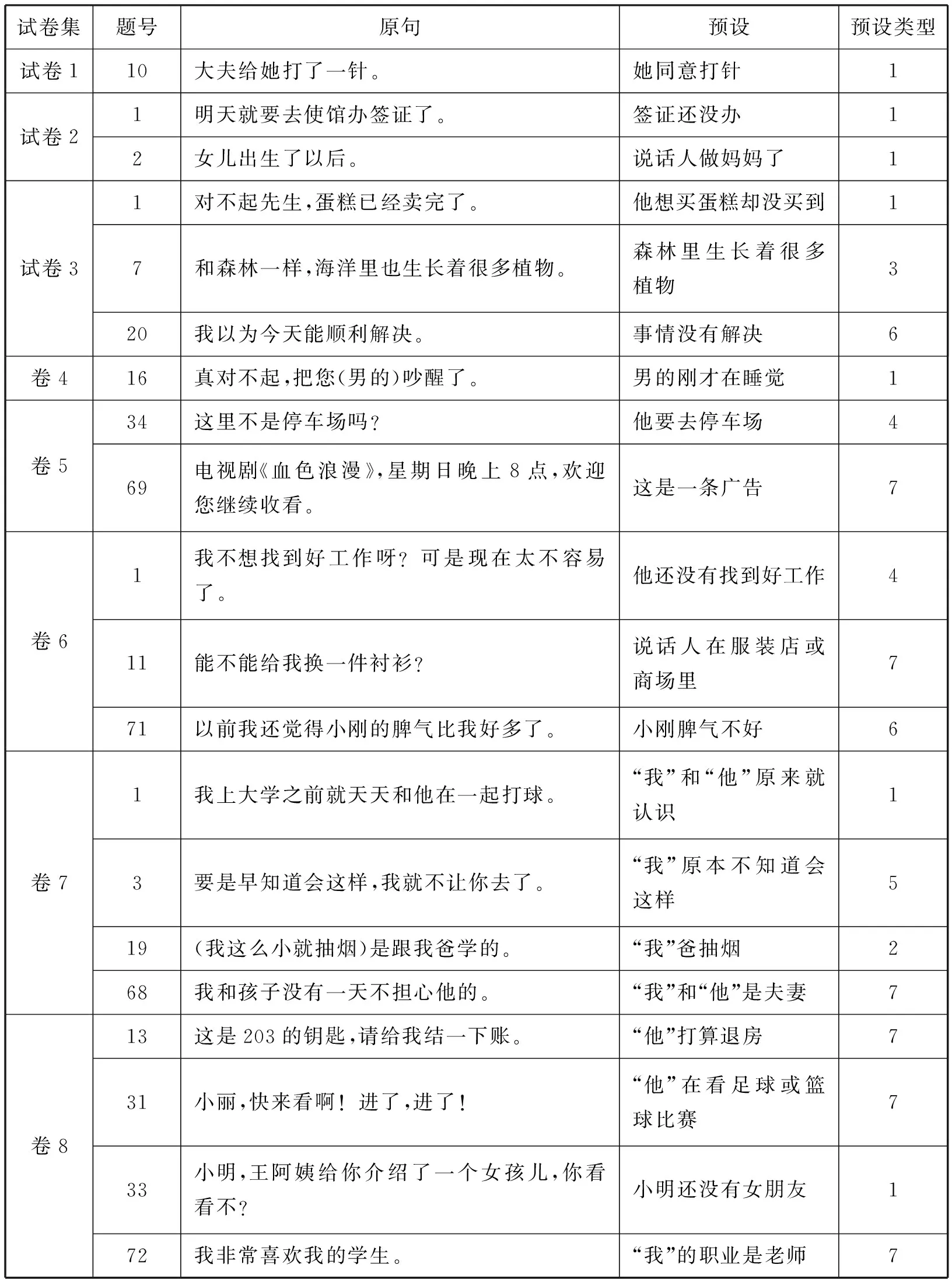

新HSK四级试卷中,对预设的考查可以根据预设触发语的不同归纳概括为几种类型:

① 表示动作的完成、肯定事态的变化或将要变化的助词“了”可以充当触发语,一般句中有“就”、“要”、“该”等副词。如句子:“他明天就要离开武汉了。”这句话的预设是“他现在还在武汉”。(预设类型1)

② 表示状态变化的一些动词,如“开始”、“停止”、“结束”、“纠正”、“解决”等,可以充当预设触发语。比如:“请你纠正一下发音。”这句话的预设是“你的发音有误”。(预设类型2)

③ 表示时间或频率的副词,如“也”、“再”、“又”、“还”、“马上”等,也可以充当预设触发语。如“他去食堂吃饭了,马上回来”的预设是“他现在还没回来”。(预设类型3)

④ 一些疑问代词,如“怎么”、“为什么”、“什么时候”等可以充当前提触发语。如“他什么时候才能把钱还给我呢”的预设是“他还没有把钱还给我”。(预设类型4)

⑤ 一些关系连词也可以充当预设触发语,如“是……还是……”含有必须做某件事的意义,“如果……就……”含有某件事还没有发生或还没产生结果的意义。(预设类型5)

⑥ 某些表示人的心理活动的动词,如“忘记”、“后悔”、“懂得”、“觉得”、“以为”等,亦可以触发预设信息。如“我忘记带伞了”的预设是“我没带伞”。(预设类型6)

除以上6种类型外,还有另一种特殊类型的预设考查(预设类型7),即通过语境内容推测出说话人的职业、说话人与听话人的关系或所在场所等。从实际会话交际来说,会话场景也可以被看作话语的前提。

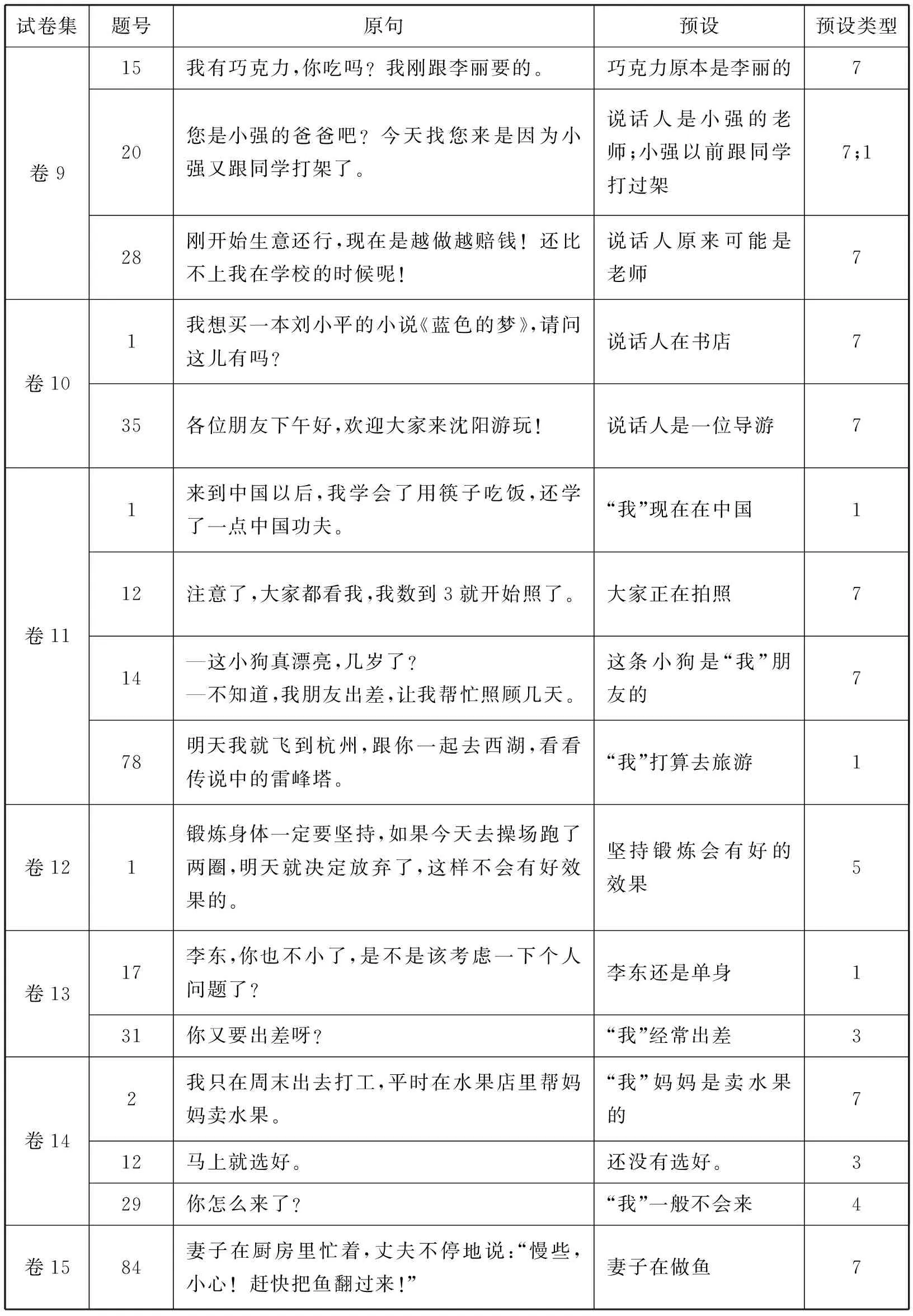

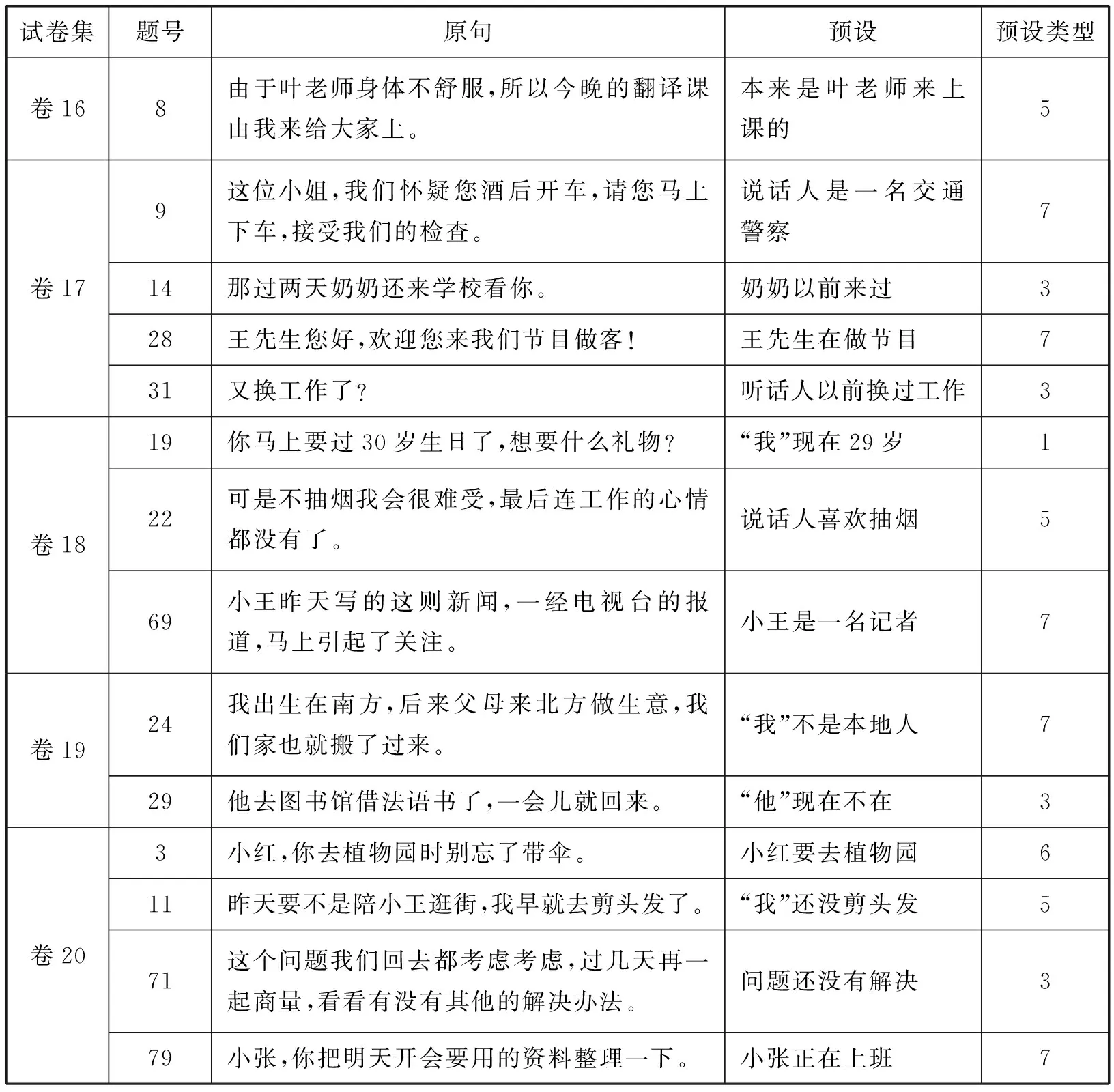

20套新HSK四级试卷的预设考查分布情况和所属类型如表6所示:

表6

续表

续表

对外汉语教学中,掌握好预设、隐义、显义以及其他语用概念,对汉语学习者学习汉语知识有很好的促进作用,也有助于增强汉语水平考试的考生在语言测试中的判断理解能力,增强汉语交际效果。作为教师,首先要注重课堂上的语境教学,建立一个较为宽松、和谐的课堂教学环境,鼓励学生积极主动地参与到课堂的讨论中,形成自由有序的语用场景,给学生某个话题,让他们结合书本上的语言点进行对话或拓展练习,实现学以致用;其次要加强文化教学,将教材内容涉及的典型文化背景向学生解说,表明其文化含义和使用中的文化规范,尤其要与差异较大的其他民族文化进行对比区别,这样才能使留学生在学习汉语的过程中逐渐培养对中国文化的敏感性,减少汉语交际中的失误。此外,为留学生播放和展示汉语影片等影像材料,也可以使他们对汉语和中国文化有更直观的了解和认识;再次要培养学生的逻辑推理能力,如在听力课和阅读课上,教学生如何找出语料中具有可推导性的语用标记语,比如预设触发语,通过这些关键引导词更准确地把握语句的隐含信息;还可以引导学生运用语境推理出语料中出现的生词的词义,这样既可以加强学生的听力理解和阅读理解能力,又能扩大词汇量,一举两得。

总之,对外汉语教学既要重视汉语的词汇、语义教学,也不能忽略对学生语用能力的培养,只有这样才能让学生既了解汉语的形式、结构,又懂得如何根据具体语境恰当、得体、灵活地使用汉语,提高其话语理解能力和跨文化交际的能力。

注释:

[1] 国家汉办、孔子学院总部:《新汉语水平考试大纲HSK四级》,北京:商务印书馆,2010年,第3页。

[2] 本研究所选取的20套试题均是由国家汉办、孔子学院总部或从事汉语水平考试的专家,严格依据新汉语水平考试大纲进行命题和编制,其中15套模拟试题的仿真度极高。

[3] 杨本科、冯冬梅:《汉语同形词的对外汉语教学建议——以〈新汉语水平考试大纲HSK词汇〉为例》,《柳州职业技术学院学报》2012年第2期,第57页。

[4] 刘枫:《从HSK同素逆序词看对外汉语词汇教学》,《云南师范大学学报》2007年第5期,第40~46页。

[5] 陆志韦:《汉语的构词法》,北京:科学出版社,1957年。

[6] 季益静:《论〈中国汉语水平考试大纲(初中等)〉的离合词标注》,《北方工业大学学报》2010第12期,第55~60页。

[7] 何自然、陈新仁:《当代语用学》,北京:外语教学与研究出版社,2004年,第144页。

【推荐人语】本文分析了新HSK四级听力、阅读和书写部分的试题编制,从词汇、语法、语用三个语言要素对试卷各个题型的题目所考查的知识点进行分类探究,运用数据统计分析的方法对考查知识点出现的频率和教学重难点进行统计、分析与探究,将统计结果制成表格予以体现,并针对考察点的教学提出相关策略和建议,思路清晰,论证较充分,结论可信。(李向农)