话语标记“你看”及其演变过程之辩

2016-05-15周振峰

周振峰

(华中师范大学语言与语言教育研究中心,湖北武汉,430079/周口职业技术学院继续教育学院,河南周口,466000)

话语标记“你看”及其演变过程之辩

周振峰

(华中师范大学语言与语言教育研究中心,湖北武汉,430079/周口职业技术学院继续教育学院,河南周口,466000)

现代汉语中存在三个“你看”:“你看1”是让听话者把视线集中于某人或某物,“你看2”用来提醒听话者注意某种情况,“你看3”则用于询问听话者的观点,其中“你看2”为话语标记。一般认为,话语标记“你看”经历了“行域→知域→言域”的演变过程,然而据我们对历时语料的详尽考察,话语标记“你看”是直接从“行域”发展到“言域”的,并未经历“知域”的过渡。

话语标记;“你看”行域;知域;言域

一、 引言

一般认为,现代汉语中存在三个“你看”结构:“你看1”是让对方用眼睛观看,“你看2”是提醒对方注意某种情况,“你看3”则用于询问对方的观点,其中“你看2”为话语标记。关于话语标记“你看”的演变过程,目前有两种主要观点:绝大多数人认为三个“你看”分别对应沈家煊先生提出的“行域”、“言域”和“知域”,并由此认为话语标记“你看”经历了“行域→知域→言域”(即“你看1→你看3→你看2”)的演变过程。也有极少数研究者认为由“你看1”直接分化出了“你看2”和“你看3”,如王媛媛(2006)[1]。然而,持前一种观点的已有研究大多认为这一过程是理所当然的,往往一笔带过,并没有详尽分析,如曹秀玲(2010)[2];也有少数学者进行了分析,如曾立英(2005)[3]、姚占龙(2008)[4]、邢欣、白水振(2008)[5]等,但大多对“你看”从行域到知域的发展描述较为清晰,而对知域到言域的变化分析不够,或者分析过程中概念模糊,因而得出的结论说服力不强。再者,上述都是共时层面的研究,缺乏历时语料的验证和支持。

话语标记“你看”的演变过程究竟是怎样的呢?本文拟通过对历时语料的详尽考察来回答这一问题。本文语料主要来自北大CCL古代汉语语料库,我们对“你”和“看”在句中共现的例句进行了穷尽性检索,共得到有效语料6920条。

二、 话语标记“你看”的判定

考察话语标记“你看”的演变过程之前必须要明确话语标记的判定标准,只有这样才能确定话语标记“你看”的来源,以及“你看”究竟在什么时候才演变成了典型的话语标记。综合已有研究成果[何自然、莫爱萍 (2002)[6];张旺熹、姚京晶(2009)[7];刘丽艳(2006)[8]等],我们把话语标记的判定标准总结如下:

a. 语义上:不具有任何概念意义,删除后不影响语句命题的真值意义。

b. 语法上:不充当任何句子成分,也不与任何句子成分发生结构关系,删除后不影响句子的合法性;除可附加语气助词外,标记内外均不可加入其他修饰成分;标记一般位于句首,其后允许句法停顿,并可实现不同程度的句法移位。

c. 语用上:常出现在互动式口语交际中,具有一定主观化和推理作用,标示话语的连贯性,引导和制约听话者对话语的理解。

依据这些标准,我们将结合例句对三个“你看”结构一一进行判定。

(1) 你看黑板,别看课本了。

(2) 曹雪芹真不愧是了不起的大作家,你看他把林黛玉听曲时的感受和心理活动,一层深一层地写得多么细腻生动。

(3) 神宗一见面就问他说:“你看要治理国家,该从哪儿着手?”(《中华上下五千年》)

例(1)中的“你看”:语义上,“你”和“看”都表示原本的概念意义,“你”指听话者,“看”表示“使视线接触人或物”,“看”的后接成分是视线可以接触到的,“你看”是让对方用眼睛去观看,“你看”删除后句子的真值意义缺失;语法上,“你”和“看”分别充当句子的主语和谓语动词,“看”具有典型动词特征,前面可以加否定状语,后面可以加补语,还可以重叠表示动量:

(1a) 你别看黑板了。/你看着黑板。/你看看黑板。

“你看”不能进行线性移位,删除后句子不合法或不自然;语用上,“你看”不具有推理作用。这样的“你看” 为“你看1”,显然不是话语标记。

例(2)中的“你看”:语义上,“看”的后接成分是视线接触不到的,因此“你”和“看”都不具有概念意义,只是提醒对方某种情况或表明自己的主观态度,“你看”删除后不影响句子的真值意义;语法上,“看”已失去典型动词特征,前后均不可附加修饰成分,可以重叠但并不表动量,而是强调某种语气:

(2a) 曹雪芹真不愧是了不起的大作家,你看他把林黛玉听曲时的感受和心理活动,一层深一层地写得多么细腻生动。(赞赏)

此外,“你看”还可以灵活地进行线性移位(可以自由地移至整段话的开始和结尾);语用上,“你看”前面提出一个观点,后面是对这一观点的解释说明,具有明显的推理作用。这样的“你看”为“你看2”,是典型的话语标记。

例(3)中的“你看”:语义上,“你”和“看”都有概念意义,“你”指听话者,“看”表示“认为”,“看”的后接成分也是视线接触不到的;语法上,“你”和“看”分别充当句子的主语和谓语动词,“看” 不再是典型动词,不能受状语和补语修饰,可以重叠但并不表动量,而是为了使语气更加委婉:

(3a) 神宗一见面就问他说:“你看看要治理国家,该从哪儿着手?”

“你看”用于询问对方的观点,但由于后面的问句本身就有询问的功能,因此“你看”删除后句子仍然合法并且不影响句子的真值意义;语用上,“你看”可以实现一定程度的移位,并具有一定的连贯作用:

(3b) 神宗一见面就问他说:“要治理国家,你看该从哪儿着手?”

这样的“你看”显然与“你看1”和“你看2”都不同,为“你看3”。它虽然已经发生了虚化,部分符合话语标记的评定标准,但仍然具有概念意义和结构功能,因此并不是典型的话语标记。

通过上述分析还可以看出,“你看3”与“你看2”较为相似,但最大的区别在于“你看3”中的“看”仍有概念意义,“你看3”只能用于有疑而问的疑问句;而“你看2”中的“看”没有概念意义,“你看2”不能用于有疑而问的疑问句,二者呈互补分布状态。

三、 话语标记“你看”演变过程的历时考察

1. 各类“你看”的总体分布

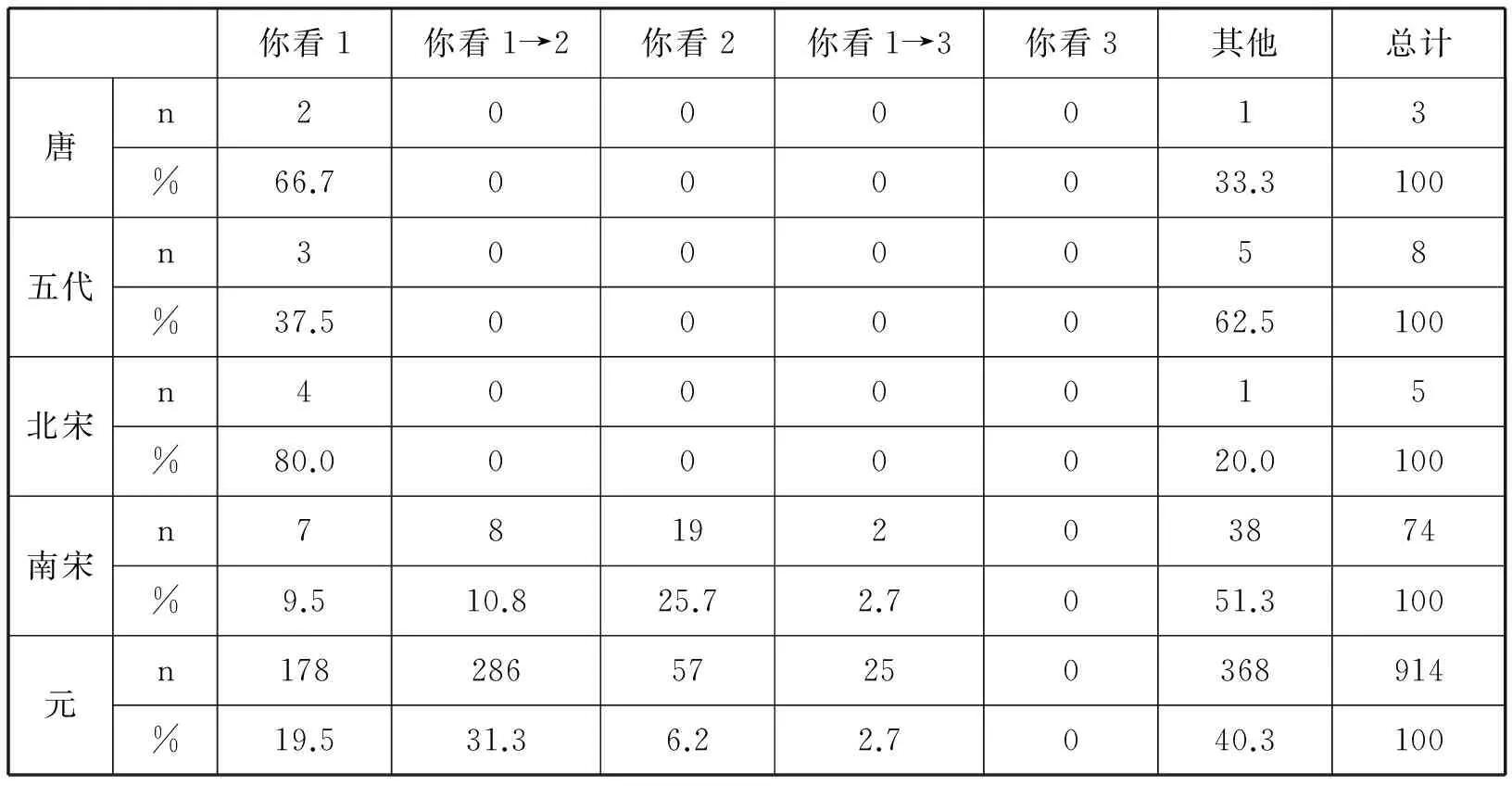

依据上节对三个“你看”的判定标准,我们对检索到的6920条语料一一进行了归类,具体见下表。

你看1你看1→2你看2你看1→3你看3其他总计唐n2000013%66.7000033.3100五代n3000058%37.5000062.5100北宋n4000015%80.0000020.0100南宋n7819203874%9.510.825.72.7051.3100元n17828657250368914%19.531.36.22.7040.3100

续表

表1:各类“你看”结构在各个时期的分布

(注:“n”为例句数;“%”为例句占该时期总例句数的百分比;“你看1→2”是“你看1”和“你看2”的中间状态;“你看1→3”是“你看1”和“你看3”的中间状态;“其他”是“看”表“尝试、探望、诊治、照料”等意义的例句。)

下面我们就结合这些语料,对话语标记“你看”的演变过程进行详尽的考察。

2. “你看2”的萌芽

据我们搜集到的语料,“你”与“看视义”的“看”在句中共现最早出现于唐代[9]:

该例中“你”指对方,“看”指使视线接触人或物,其前有状语 “欲”,“你+看”结构删除后句子的意义会发生变化,此例已具有“你看1”的特征,但还不是让对方用眼睛观看。

再看一例:

(2) 殿直从里面叫出二十岁花枝也似浑家出来,道:“你且看这件物事!”那小娘子又不知上件因依,去交椅上坐地,殿直把那简帖儿和两件物事度与浑家看。(南宋话本选集《简贴和尚》)

这一例见于南宋时期,用于祈使句,是更加典型的“你看1”用法,就是让对方用眼睛观看,动词“看”前有状语“且”,“你看”后跟NP,NP的所指在当时语境中是可以看到的,结构删除后原句命题意义缺失。

南宋时期除了“你看1”外,还出现了如下所示的例句:

(3) 有拾得以竹弗向维那背上打一下。维那叫直岁。你看这风颠汉。(南宋·《古尊宿语录》卷四十二)

这一例与例(2)相似,“你看”后接NP,NP所指对象“这风颠汉”也可以在对话现场看到。但是例(3)中“你看”除了表示“让对方观看”外,还带有说话者厌恶的感情色彩,具体体现在“风颠”二字。此外,例(3)的“你看”还有两可的解释:既可视为全句主语和谓语动词,也可删除,删除后其“厌恶感”仍可通过肢体语言和语气语调表明。显然,这一例已与“你看1”有所不同,有了主观化倾向,并且可以删除,带上了“你看2”的部分特征。再看几例:

(4) 上堂云:“赤肉团上壁立千仞。”有僧问:“赤肉团上壁立千仞。岂不是和尚语?”师云:“是。”僧便掀倒禅床。师云:“你看这瞎汉乱做。”僧拟议。师便打趁出院。(南宋·《古尊宿语录》卷七)

此例与例(3)相似,“你看”后的NP“这瞎汉”也是对话现场可以看到的,从“瞎汉”二字可以看出说话者厌恶的主观感情。与例(3)不同的是,“瞎汉”后还有对NP的描述“乱做”,这就点明了说话者厌恶感的来源,同时“你看”的后接成分也由NP变为了单句。

(5)(赵正)便道:“嫂嫂,我爷说与我道:‘莫去汴河岸上买馒头吃,那里都是人肉的。”……“嫂嫂,你看这一块有指甲,便是人的指头……”(南宋话本选集《宋四公大闹禁魂张》)

这例与例(4)相似,“你看”后的描述成分“这一块有指甲”也可以在对话现场看到,但后面又附加了基于此的主观推断“便是人的指头”,“你看”的后接成分就由单句变为了复句。

例(3)—例(5)中,“看”虽然还有“观看”义,但已失去动词的典型特征,不能对其否定,也不能后附补语;“你看”后面是对前文所述内容的描述或推断,已初步具备了连贯功能,同时可以表达某种主观感情或判断。朱德熙先生《语法讲义》中提到,“谓词性宾语跟述语的关系不如体词性宾语跟述语的关系紧,当中往往可以有停顿,特别是当宾语比较长的时候”[10]。从例(3)到例(5),“你看”的后接成分从NP到单句再到复句,从体词性到谓词性,与“看”的关系越来越松散,独立性越来越强,再加上“看”已失去典型动词特征,于是就呈现出两可的状态:“你看”既可视为主谓结构,又可删除。可见,例(3)—例(5)已经具备了“你看2”的大部分特征。但上述例句中“你看”的后接成分仍是对话现场可以看到的,在当时的语境中“看”仍然具有“使视线接触人或物”这一动词原义,所以还不是真正的“你看2”,只是“你看1”和“你看2”的中间状态,可视为“你看2”的萌芽,我们称之为“你看1→2”。

3. “你看2”的出现

南宋时期的语料中除了“你看1”和“你看1→2”,同时也出现了成型的“你看2”的用例:

(6)你看他先德苦切之言,实可取信……(南宋·《古尊宿语录》卷二十八)

此例与例(4)相似,“你看”后跟NP“先德苦切之言”,然后再接对该NP的评价“实可取信”。但这一NP由现场可看到的变成了看不到的:“先德苦切之言”只是抽象的话语,因此这里的“看”已失去了动词本义。再如:

(7)上堂,举婆子烧庵话,师曰: “大凡扶宗立教,须是其人。你看他婆子,虽是个女人,宛有丈夫作略。……”(南宋·《五灯会元》卷十九)

此例中,“你看”后跟NP“他婆子”,然后再接对该NP的评价“虽是个女人,宛有丈夫作略”。这一NP也是现场看不到的,“婆子”是举例时提及的人物,并不在对话现场。

以上两例均为“你看2”用于陈述句,这一时期还有一例用于疑问句:

(8)诸仁者,大凡有一物当途,要见一物之根源。一物无处,要见一物之根源。见得根源,源无所源。所源既非,何处不圆?诸禅德,你看老汉有甚么胜你处,诸大有甚么不如老汉处?还会么?太湖三万六千顷,月在波心说向谁?(南宋·《五灯会元》卷二十)

但据上下文分析可见,这句要表达的实际意义是“我并没有什么胜过你们的地方,你们也没有什么不如我的地方”,因此这一例是反问句,并不是有疑而问的“你看3”。

南宋时期的语料中与上述例句类似的共19条,在这些例句中“你看”的后接成分都是对话现场看不到的,并不是让听话者去“观看”某个对象,所以“看”已失去了动词的本义;“你看”凝固程度较高,“看”的前后都不能附加修饰成分;“你看”还可以标示话语的前后连贯关系,具有推理作用。因此这类“你看”无论是在语义、句法还是语用上,均已具备了话语标记的基本特征,已是典型的“你看2”。

此外,据我们搜集到的语料,“你看3”萌芽于南宋时期;从元代到民国,“你看1→3”不断增多;典型的“你看3”则出现于清朝时期。

4.小结

从本节对典型例句的分析可以看出,话语标记“你看”的演变路径如下图所示:

图1 话语标记“你看”的演变路径

“你看2”最早源于“你看1”,后接可见的NP,表示让对方观看;然后开始演变,让对方观看的同时带上了主观感情;接着又加上对NP的描述,变为后接单句,点出主观感情的来源;继而后接复句,成分更加复杂;最后“你看”的后接成分变为不可见的,“你看”也独立出来,至此“你看2”正式形成。在这一过程中,“看”的意义不断虚化,由“使视线接触人或物”到和“你”凝固在一起成为没有概念意义的话语标记;“看”的典型动词特征不断消失,其前后均不能再附加修饰成分;“你看”的连贯作用也不断加强。这一变化在南宋时开始同时也于南宋时初步形成,过程极为短暂。

据各类“你看”分布表可知,从元代到民国,“其他”类“你看”在各类“你看”中所占比重并未发生明显变化,“你看1”的比重稳步下降,而“你看2”和“你看3”的比重却逐步上升。由此可见,“你看2”和“你看3”分享了本该属于“你看1”的份额,这一结果恰好可以作为一个旁证来证明“你看2”和“你看3”是由“你看1”演变来的。另外,与南宋时期相比,“你看2”和“你看3”的比重都有所增加,而“你看1→2”和“你看1→3”的比重却有所下降。发展成熟、稳固定型的“你看2”和“你看3”越来越多,尚未定型、处于过渡阶段的“你看1→2”和“你看1→3”自然会越来越少。

综上所述,考虑到“你看2”和“你看3”相似的演变路径、互补的分布状态、形成的先后顺序以及比重的相对变化,我们有理由认为,“你看2”和“你看3”是由“你看1”分化而来的,并非经历了“你看1”→“你看3”→“你看2”的演变过程。

四、 话语标记“你看”演变过程的合理解释

“你看2”完全可以直接从“你看1”演变而来,而不必经过“你看3”的过渡,这一论断虽然貌似不合常规,但是能够从下列证据得到较为合理的解释。

1. 间接证据

首先,沈家煊(2003)[11]提出“行知言”三域的概念后,不少学者用它证明了许多语义演变遵循“行域”→“知域”→“言域”的虚化轨迹。但需要指出的是,这并不能表明所有的语义变化都必须经历这样一个完整的过程,有的只是“行→知”;有的只是“知→言”;还有的则是“行→言”,并不需要经过知域的过渡。有例为证:董秀芳(2003)[12]指出,“说”从行域发展到知域,如“难说、不好说”,但“难说、不好说”并没有进一步发展到言域,变为话语标记。曹秀玲(2010)认为,“知道”作为心理活动动词,直接从知域发展出言域的用法。董秀芳(2007)[13]考察的话语标记“只见”则是直接从行域发展到言域,与话语标记“你看”相似,也没有经历知域的变化。

再者,范振强(2014)指出,“不同概念域的交叉体现了语义递变的邻接性”[14]。张宝胜(2011)[15]曾举出普通话和汝南方言的例句,证明行域和言域之间有交叉。行域和言域的交叉恰好证明行域也可以直接虚化为言域,不必经过知域这一中间环节。

2. 直接证据

首先,语料表明,“你看2”形成于南宋,“你看3”则最早出现于清朝,“你看2”形成之时“你看3”尚未出现,因此“你看2”不可能从“你看3”演变而来。此外,考察与“你看”同类的“尔看”和“汝看”,也是先有“尔看2”和“汝看2”,再有“尔看3”和“汝看3”。

其次,“你看1”是让对方观看,异常的、有特点的东西才会让别人观看,而提醒对方注意的通常也是异常的、有特点的东西,因此由“你看1”完全有可能演化出提醒对方注意的“你看2”。

再次,范振强(2014)提到,“语法化的研究也表明语义在虚化的过程中会保留其核心意义”[14]。在“看”的意义虚化过程中,其核心意义“关注”一直保留着,而“关注”这一核心意义正是话语标记“你看”从“观看”义到提醒标记转变的基础。

最后,“你看2”不能用于有疑而问的疑问句,“你看3”只能用于有疑而问的疑问句,二者的这一互补分布状态更进一步证明了它们是由“你看1”分化而来的。

五、 结论

本文通过对真实语料的考察发现,话语标记“你看”是直接从行域发展而来的,并非如多数学者认为的那样经历了“行域→知域→言域”的演变过程,这一论断乍听之下似在情理之外,但是可以得到一系列直接证据和间接证据的有力支持。

*本研究得到国家社会科学基金项目(批准号:14CYY001)以及教育部人文社会科学青年基金项目(批准号:14YJC740079)的资助。

注释:

[1] 王媛媛:《普通话中“你看”变体的多角度考察》,《徐州师范大学学报》2006年第1期,第67~71页。

[2] 曹秀玲:《从主谓结构到话语标记——“我/你V”的语法化及相关问题》,《汉语学习》2010年第5期,第38~50页。

[3] 曾立英:《“我看”与“你看”的主观化》,《汉语学习》2005年第2期,第15~22页。

[4] 姚占龙:《“说、想、看”的主观化及其诱因》,《语言教学与研究》2008年第5期,第47~53页。

[5] 邢欣、白水振:《语篇衔接语的关联功能及语法化——以部分感观动词语法化构成的衔接语为例》,《汉语学习》2008年第3期,第15~21页。

[6] 何自然、莫爱萍:《话语标记语与语用照应》,《广东外语外贸大学学报》2002年第1期,第1~6页。

[7] 张旺熹、姚京晶:《汉语人称代词类话语标记系统的主观性差异》,《汉语学习》2009年第3期,第3~11页。

[8] 刘丽艳:《话语标记“你知道”》,《中国语文》2006年第5期,第423~432页。

[9] “你+看”在文献中出现较晚的原因在于“你”和“看”都是后起字。上古汉语中第二人称代词常见的有“尔、汝、女、若、乃、而”等,吕叔湘指出: “第二身代词你就是古代的尔……在北齐书里,‘尔’、‘尔’、‘你’三种写法都有……大概‘你’的写法也是南北朝的后期就已经出现,隋唐之际已经相当通行。”上古汉语一般用“视”来表示“使视线接触人或物”,据尹戴忠、赵孜(2012),“看”字最早见于《韩非子》,表“探望”义,表“看视”义的“看”则始于汉代。因此,“你”和“看”同时出现最早也是南北朝以后的事了。

[10] 朱德熙:《语法讲义》,北京:商务印书馆,1981年,第122页。

[11] 沈家煊:《复句三域“行、知、言”》,《中国语文》2003年第3期,第195~204页。

[12] 董秀芳:《“X说”的词汇化》,《语言科学》2003年第2期,第46~57页。

[13] 董秀芳:《汉语书面语中的话语标记“只见”》,《南开语言学刊》2007年第2期,第74~78页。

[14] 范振强:《语义三域的机制思考:隐喻还是转喻》,《浙江外国语学院学报》2014年第1期,第20~26页。

[15] 张宝胜:《也说“了2”的行、知、言三域》,《中国语文》2011年第5期,第427~429页。

【推荐人语】现代汉语中存在三个“你看”,学界一般认为话语标记“你看”经历了从行域(你看1)到知域(你看3)再到言域(你看2)的发展演变,然而持这一观点的研究大多认为这是理所当然的,或者对这一过程一笔带过,或者在分析时概念模糊,因而说服力不强。本文首先明确了三个“你看”的特征,然后在对历时语料进行详尽考察的基础上分析了话语标记“你看”的演变过程,发现话语标记“你看”是直接从行域(你看1)发展到言域(你看2)的,并没有经过知域(你看3)的过渡。本文在分析的过程中严格遵循三个“你看”的特征,因而得出的结论是较为可靠的。这一结论独树一帜,且得到一系列事实和理论的有力支持,尤其是典型的“你看2”形成之时“你看3”尚未出现,由此证明“你看2”不可能是从“你看3”演变而来的。论文已经成熟,推荐于《华中学术》发表。(徐杰)