二元转型、正规金融合约激励设计与农户融资约束2

2016-01-31许月丽

许月丽,王 飞

(浙江理工大学 经济管理学院,浙江 杭州 310018)

二元转型、正规金融合约激励设计与农户融资约束2

许月丽,王飞

(浙江理工大学 经济管理学院,浙江 杭州 310018)

摘要:针对如何解决由农村金融市场特殊性所导致的农户融资难问题,文章以信息不对称条件下的不完全合约理论为基础,从二元转型过程中农村正规金融借贷合约的激励设计这一新视角,对产生这一问题的微观经济机制进行了深入的分析。研究结果表明:(1)二元转型是促进农村正规金融供给与需求增加的重要因素,但仅会引起农村非正规金融需求的显著变化,而对非正规金融供给不具有显著影响;(2)借贷合约激励结构的优化有助于促进农村正规金融机构贷款供给的增加,但并没有形成对非正规金融强有力的替代;(3)新型农村金融机构的引入有助于促进农村借贷合约激励结构的优化,但并没有显著改变农户面临的融资约束问题。

关键词:二元转型;合约激励设计;融资约束

中图分类号:F832.35

文献标识码::A

文章编号::1001-9952(2015)05-0004-11

收稿日期:2014-09-16

基金项目:浙江省自然科学基金项目(LY14G030020);浙江省哲学社会科学规划课题(13NDJC081YB)

作者简介:许月丽(1972-),女,浙江诸暨人,浙江理工大学经济管理学院副教授;

Abstract:This paper intends to solve the common plight of farmers’ financing difficulty which is caused by the particularity of rural financial market. From a new perspective of incentive design of formal financial contracts in rural areas during dual transition period it thoroughly analyzes its microeconomic mechanism leading to farmers’ financing difficulty based on incomplete contract theory under asymmetry information. It comes to the conclusions as follows: firstly, dual transition is the key factor promoting the increase in supply and demand of formal finance in rural areas, but only results in the significant changes in the demand of informal finance in rural areas and has no significant effect on the supply of informal finance; secondly, the optimization of incentive structure of debt contracts helps to advance the rise in credit supply of formal financial institutions in rural areas, but does not lead to an effective substitute for informal finance; thirdly, the introduction of new financial institutions in rural areas is conducive to the optimization of incentive structure of debt contracts in rural areas, but does not obviously change financial constraints facing rural households.

王飞(1989-),男,山东临沂人,浙江理工大学经济管理学院硕士研究生。

一、引言

市场严重不完备所造成的农户融资约束是农村金融发展需要解决的根本性问题。众多的研究从农村金融制度构建、新型农村金融组织形式培育、利率市场化改革等方面提出了富有洞见的解决方案。但就国内而言,鲜有研究尝试从借贷合约角度剖析农户融资约束的形成机制。由于在信息不对称条件下借贷合约是金融交易的微观基础,这一缺失是非常令人遗憾的。

借贷合约本质上规定的是借款人与贷款人之间的一种委托代理关系,因此最优借贷合约所要解决的就是在特定信息环境下如何通过合约的激励结构设计来实现借款人与贷款人的福利最大化。由于二元转型过程不仅是一个要素跨部门流动的过程,还是一个金融市场信息变异的过程,因此二元转型的推进实际上不断改变着农村金融市场的信息环境。于是,按照二元转型影响农村金融市场信息流动、信息流动决定借贷合约最优激励结构、合约最优激励结构决定合约的有效性与金融交易的可行性这一逻辑,将二元转型与借贷合约的激励结构联系起来研究农户融资约束问题,就成为认识农户融资约束形成机制的一个新的视角。

农村金融市场存在严重的信息不对称,导致农户面临严重的融资约束(Braverman和Stiglitz,1989;Eswaran和Kotwal,1989)。农户面临的融资约束究竟有多大?不同类型的金融机构在其中扮演了何种角色?这些都是需要深入研究的问题。许多研究认为,由于缺乏有效的监督技术与面临较高的交易成本,正规金融对农户的金融供给非常有限,农户面临严重的正规金融约束(Warning和Sadoulet,1998;Cole,2004)。也有一些研究指出,农户面临的正规金融约束可能被高估,原因是农户的融资需求实际上是有无需求、选择正规金融融资和选择非正规金融融资的联合分布函数(Binswanger等,1985;Siamwalla等,1990)。据此,Kochar(1997)认为,在研究农户面临的正规金融约束程度时,应建立在农户融资需求决策的基础上。也就是说,农户是否选择正规金融融资,实际上是在是否融资、向正规金融部门融资和向非正规金融部门融资三者之间做成本收益比较分析的结果。Kochar(1997)以印度为例,运用多元Probit模型,发现由于此前的研究没有考虑分布函数的联合性,农户面临的正规金融约束被高估了。

在国内的研究中,李锐和李宁辉(2004)分析了农户在生产与投资两方面所面临的正规与非正规金融融资约束问题,结果表明,正规金融在农户生产与投资中的作用存在被低估的现象。朱喜和李子奈(2006)利用同时考虑供给与需求的联立离散选择模型,对农户所受正规信贷配给程度及其影响因素进行了实证研究,结果表明,50%的农户面临正规信贷配给的困境。刘西川和程恩江(2009)借鉴Jappelli(1990)及Feder等(1990)的方法,将农户所受金融排斥的因素分解为数量配给、交易成本配给和风险配给等来源,指出了同时考虑金融需求与供给对于确认贫困地区农户所受正规金融融资约束的重要性。马九杰和吴本健(2012)利用多元Logit模型分析了利率变化对农户所受正规信贷约束的影响,发现两者之间存在非线性关系。

综上分析,虽然国内学者从多个角度对农户融资约束问题进行了深入的研究,但是鲜有文献从合约激励结构设计角度进行分析。与已有研究相比,本文的贡献主要体现在:第一,将二元转型作为中国农村金融制度演进的代理变量,考察了农村借贷合约激励结构是否随二元转型而变得更加有效,进而是否对解决农户融资约束问题起到了显著的推动作用;第二,借鉴Kochar(1997)的方法,利用联立方程组模型估计了农户融资行为方程,从而使计量模型设计既有微观基础又可有效避免内生性问题。

二、理论分析与研究假说

(一)理论分析

本文以不完全合约理论为基础,构建了一个农户融资约束形成机制的非正式分析框架。两个因素导致经济偏离阿罗-德布鲁定理所描述的情况:一是信息不对称;二是借贷合约的强制执行成本。那么,二元转型过程对农村金融市场究竟会产生什么样的冲击呢?这可从两个方面加以考虑:一是正规金融机构数量固定的情形;二是正规金融机构数量增加的情形。

首先,我们假定正规金融机构的数量固定且同质。在这种情况下,由于二元转型不会导致金融机构的数量增加与异质性,金融机构不会成为影响借贷合约激励设计的内生因素,农户借贷合约的设计主要取决于整体经济环境的变化。按照费景汉和拉尼斯(1997)的分析,由于农业剩余是二元转型最基本的推动力,经济的二元转型过程可用三个变量来刻画:农业生产率(P)、非农人口比重(θ)和人均消费水平。显然,这种二元经济情景对于要素与市场环境的假定建立在新古典的基础上,忽略了信息不对称等市场不完备的内容,因此这一框架对于我们的分析似乎过于简单。但是结合借贷合约的形成机理,在加入一些必要的因素后,我们仍可借助这一框架得出强有力的结论。

借贷合约主要解决的是如何防止借款人策略性违约的问题。从信息的流动来看,发展中经济体以乡村地域或亲戚等血缘关系为纽带而联系在一起的传统社区,是信息流动较完全、符合完备市场信息假定的研究对象(Townsend,1994)。那么,二元转型会对这种信息流动特征产生什么样的影响呢?第一,从借贷双方信息对称性的角度来看,二元转型所导致的信息流动呈U形变化轨迹。即在初期,由于借贷主要集中在传统社区,信息流动是充分的,但随着农业人口不断向城市转移,原有的社区网络被打破,借贷双方之间的信息流动开始降低。而在二元转型达到一定程度后,符号式的正规信息流动将代替传统的社区信息流动,从而借贷双方之间的信息流动又趋于上升。第二,从合约强制执行的角度来看,二元转型过程中传统习俗等非正式制度以及法律等正式制度所决定的合约强制执行力度也呈U形变化趋势。由于在理性条件下贷款的供给与合约的违约情况负相关,二元转型过程中的上述信息流动特征表明,农户面临的信贷约束将呈倒U形变化轨迹。

其次,考虑正规金融机构数量增加的情形。与发达经济体相比,发展中或转型经济体的一大特点是结构的变迁(Agénor和Montiel,2008)。对农村金融市场而言,由于政府扶持或追求利润率,二元转型也表现为正规金融机构数量在农村的不断扩张。那么,正规金融机构数量的增长会对农户的融资约束产生什么样的影响呢?从表面上看,农村正规金融机构的增加提高了农户贷款的可得性,并在农村建立了更多的储蓄—投资或储蓄—消费联通渠道,从而缓解了农户的融资约束。但是,农村正规金融机构增加所带来的效应远不只这些,一些效应会加重农户的融资约束:一是正规金融机构的增加有可能对传统的非正规金融起到替代或抑制的作用,但是面对信息不对称的农村金融市场,传统的非正规金融可能在满足农户融资需求方面有着自身的优势(Kochar,1997),因此正规金融对非正规金融的替代可能会加重农户的融资约束。二是正规金融机构需要预留准备金,从而贷款创造能力可能相对较弱。按照结构主义的观点(Thirlwall,1999),非同质性所导致的结构性差异是发展中经济体的一个典型特征,而正规与非正规金融并存是发展中国家金融市场结构性差异的一个主要特征。农村非正规金融有着强大的生命力,一个重要原因是相对于正规金融,非正规金融不需要预留准备金,从而在同样的条件下贷款创造能力较强。显然,如果这种观点是正确的,那么正规金融机构数量的增长并不一定会缓解农户的融资约束。

(二)研究假说

总结上文的分析,我们从借贷合约激励设计的角度提出以下两个研究假说:

假说1:在控制农村正规金融机构数量和农户资金需求变化的情况下,农户的贷款可得性受到金融市场借贷信息不对称的影响,而二元转型过程中农村金融市场的信息流动呈U形变化趋势。为了解决信息不对称问题,正规金融借贷合约的激励设计也会随之变化,农户融资约束将呈倒U形变化轨迹。

假说2:在其他条件一定时,农村正规金融机构的扩张对非正规金融机构的替代效应是不确定的,从而二元转型通过影响农村借贷合约的激励设计对农户融资约束的影响也是不确定的。

三、假说1的检验

(一)研究设计

根据Kochar(1997)的研究,在测算农村正规金融对农户的信贷配给程度时主要面临以下困难:一是如何区分农户的信贷需求类型,并从不同的类型中识别出受正规金融抑制的需求;二是如何识别供给与需求。由此,在构建计量模型时需要解决以下问题:一是找出影响农户信贷需求的因素;二是找出农户不同信贷需求之间的数量关系;三是找出识别和区分供给与需求的因素。

首先,对于如何刻画农户不同信贷需求之间的关系,涉及农户信贷需求决策的假定问题。Kochar(1997)、朱喜和李子柰(2006)等研究均遵循理性小农假定,即农户根据收益与成本的比较,在无需求、对正规金融机构的信贷需求和对非正规金融机构的信贷需求三种情况之间做出选择。将农户对正规金融机构和对非正规金融机构的需求分别记为随机变量X1和X2,这两个变量的联合分布函数记为F(X1,X2)。假定这两个变量均服从0-1分布,即当需求发生时,Xi=1(i=1,2),否则为0。农户在另一种信贷需求给定的条件下,通过成本与收益的比较,做出是否(向正规金融机构或非正规金融机构)借款的决策。

其次,关于农户信贷需求的影响因素,Kochar(1997)采用了贷款利率水平(r)、土地的碎化率(plots)、灌溉面积(Irr)、家中男性劳动力数量(Males)、农户所居村庄的人口规模(pop)等变量。针对中国的情况,褚保金等(2009)将影响信贷需求的因素分为两类:一类是家庭禀赋特征,包括户主年龄、户主受教育年限、耕地面积、劳动力比率等;另一类是资本变量,包括在政府部门工作的亲友数、年初金融资产净值、生产性固定资产净值和耐用消费品净值。通过对比可以发现,Kochar(1997)选取的指标实际上反映了以下三个方面的内容:一是价格(r);二是农业生产率(plots、Irr和Males);三是贷款成本(pop)。显然,Kochar(1997)与褚保金等(2009)有共同之处,但褚保金等(2009)强调了抵押能力。上述文献关注的是静态条件下影响农户信贷需求的因素,而本文则是二元转型背景下的一个动态分析。二元转型过程的一个特点就是家庭中出现了农业与非农业劳动力的分化,反映在家庭收入上即为家庭收入由农业与非农业收入两部分构成。综上分析,本文将影响农户信贷需求的因素设定如下:贷款利率水平(r)、农户土地面积(land)、灌溉面积所占比重(RL)、经济作物所占比重(eclu)、二元转型指标(DT)和农户非农收入占比(inr)。

最后,根据激励相容原理,农户能否借到款项不仅取决于农户自身边际成本与边际收益的比较,还取决于正规与非正规金融机构边际成本与边际收益的比较。前者决定了农户的需求,而后者则决定了正规与非正规金融机构的供给。识别供给的关键是找出供给与需求决定因素之间的区别。Kochar(1997)根据印度政府对正规金融机构向农村贷款比例的强制性规定,找到的识别变量是正规金融机构的非农贷款比例。朱喜和李子柰(2006)则认为,政府对正规金融机构的管制与农户的非农收入是两个重要的识别指标。我们认为,识别变量应主要聚焦于以下两个方面:一是影响农村正规金融机构决策的特有因素;二是仅主要影响贷款供给的外生因素。遵循这一逻辑,本文将识别变量设定如下:反映农户抵押能力的变量,主要是家庭财富净储蓄(nw);反映正规金融机构不同用途贷款的变量,主要是非农贷款占比(rl);反映政府影响正规金融机构放款能力的政策变量(P)。

(二)计量模型

根据上文的分析,农户是否向正规金融机构借款取决于以下四个因素:一是农户对正规金融机构的借款需求;二是农户对非正规金融机构的借款需求;三是正规金融机构的贷款供给;四是非正规金融机构的贷款供给。由于农户和金融机构的借款与贷款决策存在关联,这四个因素实际上组成了一个联立方程组。据此,我们构建了如下的四元Probit模型:

(1)

+β26inrit+β27socait)

(2)

+β36DT×CBLit+β37(DT×CBLit)2+β38inrit+β39nwit

+β310rlit+β311Pt)

(3)

(4)

其中,soca表示礼金支出(马光荣与杨恩艳,2011;杨汝岱等,2011),rf表示正规金融贷款利率水平,rif表示非正规金融贷款利率水平,CBL表示正规金融机构的借贷合约激励设计。G(·)为标准正态分布的分布函数。我们关注的变量是DT、DT×CBL和(DT×CBL)2。其中,交叉项DT×CBL及其平方项(DT×CBL)2表示在二元转型过程中,正规金融机构借贷合约的激励设计是影响正规金融机构贷款供给的一个重要机制,而且这一机制的作用效果是非线性的。根据理论分析,二元转型通过影响信息不对称程度来影响借贷合约的激励设计,进而影响农户融资约束。因此,如果假说1成立,则式(3)中β37应显著为负。

(三)变量与数据

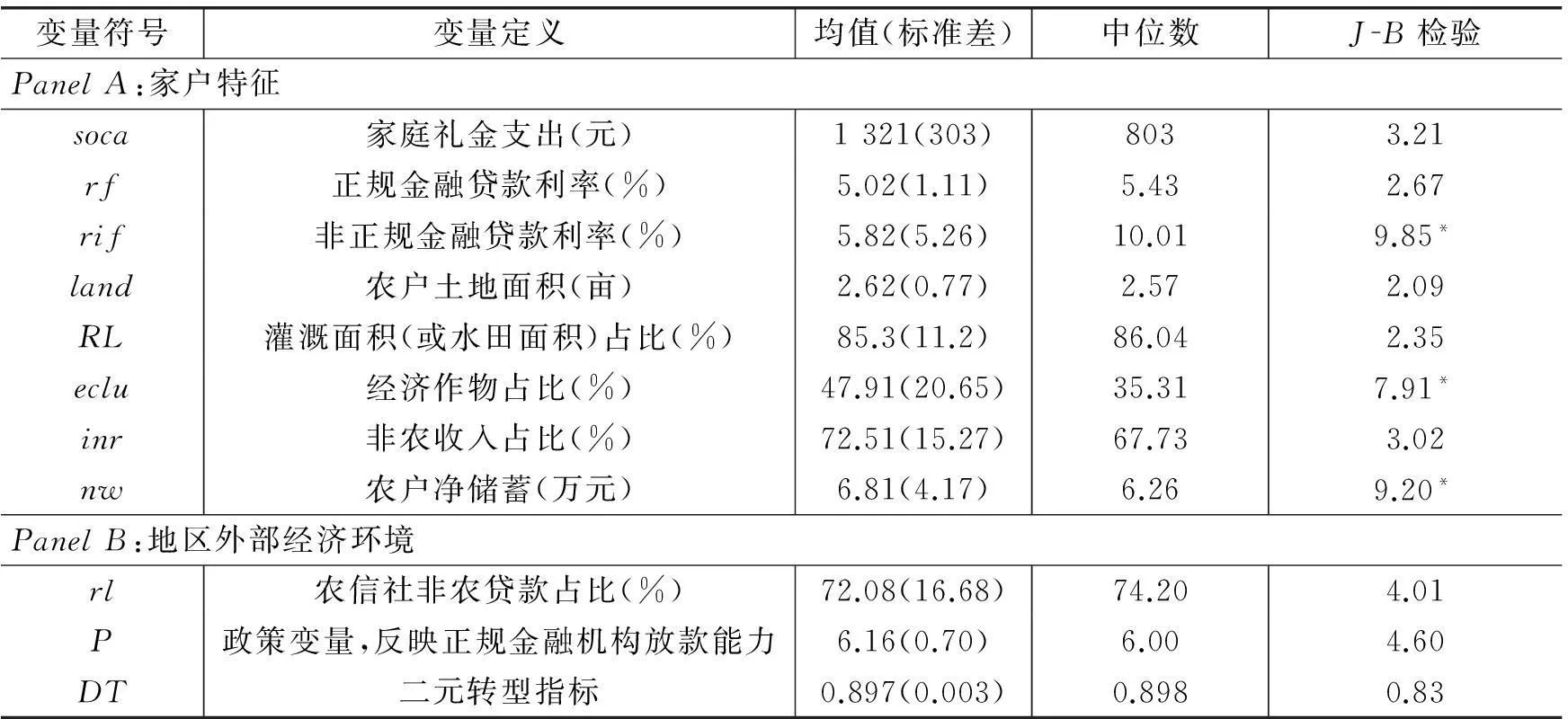

本文用“一年期基准贷款利率的变动”来反映正规金融机构的放款能力(P),用“是否需要抵押品”来反映借贷合约激励设计(CBL),以“非农GDP/GDP”作为二元转型指标(DT)。农户的信贷需求决策具有短期特征,而区域特征差异很大的截面数据通常适用于长期分析,这要求样本数据必须来自同类型地区的农户。按照这一要求,我们利用2014年寒假本校本科生与研究生的实践调研课程安排,组织浙江籍的学生对浙江11个地市的农户借贷行为进行了调研,调研的时间区间为2007-2013年。我们共发放问卷521份,收回有效问卷307份。本文主要变量的描述性统计结果见表1。

表1 主要变量描述性统计

(四)实证结果

农村正规与非正规金融的供需方程估计结果见表2和表3。结果表明:第一,农村正规金融的供需方程具有明显的联立性,而非正规金融供需方程的联立性则不显著。导致这一结果的可能原因是:(1)如果农户对非正规金融的需求是其无法获得正规金融支持时的一个替代选择,那么农村非正规金融的供给与需求就将是独立的。(2)如果与社会资本联系紧密,则农户从非正规金融借贷的成本较低,从而非正规金融将是农户的优先选择。但是在这种情况下,贷款供给几乎没有弹性,因此供需方程不存在联立性。(3)相对于非正规金融,价格在正规金融贷款的供需中起到了更大的作用,因此,正规金融机构的贷款供给显然与需求紧密相关。

表2 农村正规金融供需方程估计结果

注:括号内为标准误。rho用于检验方程的联立性,rho=0表明不存在联立性,检验这一假设所用的统计量是chi2(1)。下表同。

第二,二元转型过程对正规金融供需均具有显著的影响。从需求来看,表2中二元转型变量DT的系数显著为正,表明二元转型促进了农户对正规金融机构贷款需求的增加。我们认为,正如费景汉和拉尼斯(1997)所说,二元转型过程不仅推动了要素的跨部门流动,而且商业意识开始深入到农村,而这无疑会增加农户对贷款的需求。从供给来看,表2结果表明,在控制借贷合约激励设计这一作用渠道后,二元转型对正规金融机构的贷款数量具有显著的正向促进作用,而且这一点在考虑农户贷款需求的情况下更加明显。这说明,尽管人们对改革开放以来中国农村金融体系解决农户融资需求的效能存在疑虑,但是总的来看,改革显著促进了农村正规金融体系对农户贷款供给的增加。

第三,二元转型对非正规金融需求具有显著影响,而对非正规金融机构贷款供给的影响则不显著。表3结果显示,非正规金融贷款需求方程中二元转型变量DT的系数显著为负,而贷款供给方程中DT的系数却不显著。这说明随着二元转型的推进,正规金融贷款供给的增加使农户对非正规金融贷款的需求有所减少,但是农村非正规金融有效运行的微观基础——社会资本网络体系似乎并没有发生本质变化,因此二元转型没有显著减少农村非正规金融的贷款供给。

第四,二元转型通过借贷合约激励结构的优化,显著促进了农村正规金融机构贷款供给的增加。表2结果显示,DT×CBL的系数显著为正,说明二元转型通过促使正规金融机构优化借贷合约激励结构,促进了正规金融机构的贷款供给。这也说明,作为农村金融交易的基础,借贷合约的激励结构设计对于增加农村正规金融机构的贷款供给具有重要意义。(DT×CBL)2的系数不显著,表明中国的二元转型过程可能尚未进入数码式正规金融信息占主导地位的阶段。这既可能是因为农村金融机构内部治理结构和市场竞争结构不完善导致合约不完全,也可能与法律体系不健全所导致的合约强制执行成本过高有关。因此,应进一步加强农村金融机构的信用体系建设,从而为进一步优化正规金融机构的借贷合约激励结构创造良好的外部环境。

表3 农村非正规金融供需方程估计结果

第五,表2和表3中其他变量的估计结果同样具有深刻的经济含义。

(1)正规与非正规金融供需对利率的敏感度存在显著区别,其中正规金融机构贷款供给和利率的关系与传统理论相反,而且在考虑供需联立性的情况下,农户对正规金融的贷款需求对利率更加敏感。总的来看,正规金融的贷款供需均对利率较为敏感,而非正规金融则对利率不敏感。这一结果与利率在正规金融市场发挥的作用要远大于非正规金融市场的观点是一致的。而与传统理论相反,正规金融机构贷款利率上升导致农户的贷款需求增加。一个可能的解释是,由于在样本期的大部分时间内农村金融市场利率是受到管制的,正规金融机构贷款利率提高往往意味着其对农村的信贷配给有所放松,贷款供给增加。如果考虑与金融机构贷款供给行为的联立性,那么当利率上升时,农户的需求就会相应增加;而如果不考虑与正规金融机构供给行为的联立性,那么利率对农户需求的影响将是不显著的。

(2)无论是正规金融还是非正规金融,农户贷款需求对土地都是敏感的,而贷款供给对土地则是不敏感的。这可能是因为,农户拥有的土地越多,融资需求就越强,但中国土地的国有性质决定了其不能用于抵押。与一般的土地相比,农户所拥有的灌溉土地比例不影响任何形式的贷款供给与需求。这与Kochar(1997)等的研究结果不同,应当也与中国农户的土地不能有效用作抵押品有关。经济作物占比的提高会显著增加农户对正规金融机构贷款的需求,如果考虑到正规金融贷款供需的联立性,这一影响会有所减小。

(3)总的来看,非农收入占比是影响正规与非正规金融贷款供需的重要因素。从供给角度来看,无论是否控制农户需求,农户的非农收入占比都是影响正规金融机构贷款供给的重要因素。这可能是因为,非农收入占比较高的农户提供抵押品的能力较强,从而正规金融机构更偏向于向其提供贷款。这也意味着,尽管政府积极推进构建多层次的农村金融体系以实现普惠制金融,但是与世界其他发展中国家类似,中国的农村正规金融机构仍偏向于非农收入占比较高的农户。从需求角度来看,在不考虑联立性的情况下,农户非农收入占比不会对正规金融需求产生显著的影响;而如果考虑正规金融机构的贷款供给行为,那么农户非农收入占比的提高则会显著增加农户对正规金融机构贷款的需求,因为更多从事非农活动的农户会将正规金融机构的贷款置于更优先的位置。

(4)农户的财富拥有量不是影响贷款供给的重要因素,而政府紧缩性的农村金融政策则会对农村正规金融机构的贷款供给产生重要影响。这说明,虽然多层次的农村金融体系并没有完全达到理想的状态,但是总的来看,农户从正规金融机构获得贷款的门槛相对较低。这显然有利于缺少抵押品的农户进行外部融资,从而实现农村金融扶贫扶弱的目标。紧缩性的农村金融政策会显著减弱农村正规金融机构的贷款供给能力,但在考虑农户贷款需求的情况下,这一影响相对较小,因为政府紧缩性的农村金融政策通常会有照顾农户利益的条款。

四、假说2的检验

(一)研究设计

根据研究假说,农村金融机构的数量主要用于刻画农村金融的竞争程度,有两个指标可供选择:一是农村金融分支机构的数量;二是农村不同类型金融机构的数量。由于着眼于内部优化调整,农村金融分支机构的数量变动难以反映农村金融市场的竞争程度变动。而2008年以来,村镇银行、小额贷款公司和资金互助社三类新型农村金融机构的设立则是出于构建适度竞争的农村金融市场的目的(汪小亚,2014)。因此,本文采用后者来反映农村金融市场竞争程度。调查结果表明,新型农村金融机构的数量存在很大的地区差异性,而这有助于提高参数估计的准确度与统计推断的功效。

(二)实证结果

表4给出了在考虑农村金融机构竞争程度的情形下,农村正规金融贷款供需方程的估计结果。可以看到,两个新加入的变量不显著,说明新型农村金融机构的引入对于解决农户的信贷约束问题没有起到显著的作用。这印证了陆磊(2014)和汪小亚(2014)得出的新型农村金融机构的引入并没有促进适度竞争的农村金融市场形成的结论。具体来说,村镇银行在主发起行和投资入股比例上的限制在相当程度上制约了其发展,小额贷款公司转为村镇银行则面临极高的门槛而变得不可行,农村互助资金组织因治理结构混乱而难以有效发挥应有的功能。因此,在未来的农村金融改革中,有必要重新进行制度设计与制度改进。

表4 农村正规金融供需方程估计结果(考虑农村金融机构竞争程度)

五、结论

二元转型过程不仅是一个部门间要素流动的过程,对农村金融市场而言,还是一个借贷信息流动变异的过程。根据二元转型的这一特点,构建有效的借贷合约激励机制,对于解决农户的融资约束问题具有重要意义。本文从信息经济学的角度,就二元转型对农户融资约束的影响进行了实证检验,主要得到以下结论:

第一,农村正规金融的贷款供需方程具有联立性,而非正规金融不具有联立性。两种因素均可能导致这一结果:一是农村非正规金融是农户融资的最后选择;二是农村非正规金融是农户融资的优先选择。

第二,二元转型过程会引起农村正规金融供给与需求的显著增加,但仅会引起非正规金融需求的增加,而不会引起非正规金融供给的显著变化。我们认为,这一结果主要源自以下三个原因:一是二元转型促进了农村正规金融有效供给的增加;二是二元转型增强了农户的商业意识,从而农户的融资需求增加;三是二元转型没有打破非正规金融有效运行的重要基础——社会资本网络。

第三,借贷合约激励结构的优化有助于促进农村正规金融机构贷款供给的增加,但并没有形成对农村非正规金融强有力的替代。因此,应进一步促进农村正规金融发展,构建系统而有效的农村信用体系。

第四,新型农村金融机构的引入有助于促进农村借贷合约激励结构的优化,但没有显著改变农户的融资约束。因此,未来的农村金融改革应进一步积极培育新型农村金融机构,合理界定其职能,并完善内部治理结构。

*本文还得到浙江工商大学的浙江省人文社科重点研究基地(应用经济学)课题(JYTyyjj20140404)的资助。

参考文献:主要

[1]褚保金,卢亚娟,张龙耀.信贷配给下农户借贷的福利效果分析[J].中国农村经济,2009,(6):51-61.

[2]李锐,李宁辉.农户借贷行为及其福利效果分析[J].经济研究,2004,(12):96-104.

[3]刘西川,程恩江.贫困地区农户的正规信贷约束:基于配给机制的经验考察[J].中国农村经济,2009,(6):37-50.

[4]马光荣,杨恩艳.社会网络、非正规金融与创业[J].经济研究,2011,(3):83-94.

[5]马九杰,吴本健.利率浮动政策、差别定价策略与金融机构对农户的信贷配给[J].金融研究,2012,(4):155-168.

[6]杨汝岱,陈斌开,朱诗娥.基于社会网络视角的农户民间借贷需求行为研究[J].经济研究,2011,(11):116-129.

[7]朱喜,李子奈.我国农村正式金融机构对农户的信贷配给[J].数量经济技术经济研究,2006,(3):37-49.

[8]Feder G,Lau L J,Lin J Y,et al.The relationship between credit and productivity in Chinese agriculture:A macroeconomic model of disequilibrium[J]. American Journal of Agricultral Economics,1990,72(5):1151-1157.

[9]Jappelli T.Who is credit constrained in U.S. Economy?[J].Quarterly Journal of Economics,1990,105(1):219-234.

[10]Kochar A. An empirical investigation of rationing constraints in rural credit markets in India[J]. Journal of Development Economics, 1997, 53(2): 339-371.

[11]Townsend R M. Risk and insurance in village India[J]. Econometrica, 1994, 62(3): 539-591.

Dual Transition, Incentive Design of Formal Financial

Contracts and Farmers’ Financing Constraints

Xu Yueli, Wang Fei

(SchoolofEconomicsandManagement,ZhejiangSci-techUniversity,Hangzhou310018,China)

Key words:dual transition;incentive design of debt contracts;financing constraint

(责任编辑康健)