铁路建设对经济罢工的缓解作用2——基于中国近代经济史的定量研究

2016-01-31林矗

林 矗

(上海财经大学 经济学院,上海 200433)

铁路建设对经济罢工的缓解作用2

——基于中国近代经济史的定量研究

林矗

(上海财经大学 经济学院,上海 200433)

摘要:随着中国近代工业的发展,工人的经济罢工逐渐成为近代中国重要的社会和经济问题。文章基于近代中国交通基础设施不断得到改善的事实,从劳动力市场整合的角度,运用1861-1910年的省际面板数据,考察了铁路建设对经济罢工的作用效应和机制。研究表明:(1)铁路建设对工人的经济罢工具有缓解作用,铁路里程每增加1%,经济罢工发生的概率会下降50%左右;(2)铁路的兴建使得劳动力转移成本下降,从而促进了地区间劳动力要素的自由流动,进而减小了地区间的工资差异,最终缓解了经济罢工。文章所提供的历史经验为当前我国如何利用交通基础设施建设来缓解社会冲突和构建和谐社会提供了借鉴。

关键词:经济罢工;铁路;工资差异

中图分类号:F129;F530.3

文献标识码::A

文章编号::1001-9952(2015)05-0112-11

收稿日期:2014-12-25

作者简介:林矗(1987- ),男,浙江温州人,上海财经大学经济学院博士研究生。

Abstract:With the development of early industrialization in modern China, economic strikes by employees increasingly have been the key social and economic issue. Using provincial panel data from 1861 to 1910, this paper studies the effect of railway construction on economic strikes and related mechanisms based on constant improvement of transportation infrastructure in modern China. It arrives at the results as follows: firstly, railway construction plays an alleviation role in economic strikes by employees, namely the increase in railway mileages by 1% leads to the reduction in the probability of economic strikes by about 50%; secondly, railway construction results in the decrease in labor transfer costs, thereby promoting interregional free flow of labor factors, reducing interregional wage gap and ultimately easing the strikes. The historical evidence in this paper provides reference for how to depend on the construction of transportation infrastructure to alleviate social conflicts and establish a harmonious society in current China.

一、引言

随着中国近代民族资本主义的发展和工业企业的兴办,劳资间的矛盾日趋激化,工人罢工也逐渐成为近代中国严重的社会和经济问题。在近代早期,以经济利益为诉求的罢工问题尤为突出。经济罢工,通常是指“多数之被雇人,以劳动条件之维持改善或其他经济利益之获得为目的,协同的为劳动之中止”,*引自史尚宽:《劳动法原论》,正大印书馆1978年版,第249页。是近代经济斗争的重要方式和手段,是晚清半封建社会下工人群体生活状况与社会动态的反映,也是早期工业化阶段不完善的工业组织形式与劳资关系的体现。

关于罢工或经济罢工问题,过去的研究大部分集中于国民政府时期的罢工,且主要关注罢工发生的时间、地点、行业和原因等(唐海,1926;陈达,1929;骆传华,1933;何德明,1937;邓中夏,1949;朱邦兴等,1984)。其实,早在19世纪后半叶工人群体就已出现,伴随而来的工人罢工也已十分普遍。这一时期的工人一般被认为是缺乏抗争意识、阶级觉悟以及行动自觉性的(邓中夏,1949),罢工大多出于纯粹的经济原因。但关于这段时期的罢工或经济罢工问题,由于受到历史特殊性和资料所限,目前还没有文献对此进行深入探讨。在研究视角方面,改革开放前对劳资纠纷和工人罢工的研究大多联系党派斗争和阶级革命,也有研究将罢工与政治、文化等因素相联系(Perry,1993),近年研究则多从个案分析的角度对这一问题进行讨论(徐思彦,1992,2007;王奇生,2001)。

经济罢工实质上体现的是近代中国二元结构中劳动力市场的整合与地区间的工资差异。随着19世纪80年代后交通运输业的发展,劳动力的流动越来越频繁,进而促使地区间的工资差异下降。现代劳动经济学理论认为,无论是近代工业化的发展还是人地比例的失衡,都会刺激大规模的人口从低工资率的地区涌向高工资率的地区(Lewis,1954;Todaro,1969;De Haas,2010),而交通技术的进步是促进这种劳动力流动现象的关键因素(Hatton和Williamson,1998;Chiswick和Hatton,2003;Adam,2004)。因此,本文基于以上理论观点,从劳动力市场整合的角度,通过构建计量模型对铁路建设与经济罢工的联系进行实证分析,并试图识别其内在机制。研究表明:铁路建设降低了经济罢工发生的概率,*经济罢工数量上的下降是相对于近代工业企业数量而言的;1895年后,工业企业与工人的数量是增加的,而经济罢工的绝对数量也是增加的,但发生的概率是下降的。且是通过劳动力流动引发工资差异缩小来实现的。

本文不仅丰富了现有关于交通基础设施影响劳动力市场和经济发展的系列研究(Atack,2010;Banerjee等,2012),也为当前我国政府如何利用交通基础设施建设来缓解社会冲突和构建和谐社会提供了借鉴。

二、历史背景:经济罢工与铁路建设

(一)早期的经济罢工概况及其发展

根据刘明逵和唐玉良(2002)的统计,在甲午战争前,经济罢工的斗争处于原始阶段,数量较少,共计71起;其中,与机器大工业有直接联系的产业工人的斗争共28起,城乡手工业工人、苦力运输工人和旧式矿工的斗争共43起。*参见刘明逵、唐玉良:《中国近代工人阶级和工人活动》(第2册),中共中央党校出版社2002年版,第2页。斗争的主要目的以改善工资为主。早在1862年3月,上海茶业包装工人就为争取增加60%的包装费而集体罢工。*参见《北华捷报》,1862年3月22日。甲午中日战争后,第一次世界大战前,经济罢工也随着民族工商业的发展进一步升级,数量和规模大大增加。这一时期共发生罢工斗争277起,平均每年发生的数量是甲午战争前的4.8倍。*参见刘明逵、唐玉良:《中国近代工人阶级和工人运动》(第2册),中共中央党校出版社2002年版,第17页。

根据历史资料统计,从1862年出现工人自发的经济罢工开始,随着工业企业数量的增多,罢工次数逐年增加。*数据来自于《中国近代工人阶级和工人运动》(第2册)第340-380页,1861-1910年的《申报》、《北华捷报》和《字林西报》等资料。从图1可以看出,1909年的经济罢工次数最多,达到了28次;1880年和1900年为两个转折点,1880年后的经济罢工的年均次数较前20年增加了30%,而进入20世纪后,罢工出现了另一个高峰。然而,如果考虑各年企业数量时,就会发现罢工的厂均数量反而在1880年后持续走低,虽然进入20世纪后稍有增加,但发生概率仍然很低,如图2所示。*企业总数数据来自于杜恂诚(1991)著作中附录部分的《历年所设本国民用工矿、航运、新式金融企业一览表(1840—1927)》。

图1 1861-1910年的经济罢工总数变化图 图2 1861-1910年经济罢工数与企业总数之比变化图

(二)近代中国的铁路建设及其影响

经济罢工的发生概率下降正值铁路网的大范围扩张。近代中国的铁路建设最早始于1876年在上海的吴淞铁路。此后,随着洋务企业的发展和民族危机的加剧,到甲午中日战争前,近代铁路的修建进入了迅速发展阶段,修筑了包括津沽铁路(唐山至天津)、关东铁路(部分)、台湾铁路(基隆至新竹)以及大冶矿区铁路等在内的总共477公里的铁路。*参见宓汝成:《帝国主义与中国铁路:1847-1949》,上海人民出版社1980年版,附录。甲午中日战争后,在民族危机进一步加深的情况下,清朝统治者内部的实力派代表张之洞、刘坤一等纷纷上书,要求朝廷进一步修筑铁路以增强国力。因此,在这段时间里除了列强纷纷在自己的势力范围内修筑铁路,清政府“毅然兴办”铁路,光绪皇帝在1889年甚至将修筑铁路作为“图自强、行实政”之首,将铁路的修筑定为国策,称铁路“为自强要策,必应统筹天下全局……,但冀有益于国,无损与民,定一至当不易之策,即可毅然兴办,毋庸筑室道谋。”*引自宓汝成:《中国近代铁路史资料:1863-1911》,中华书局1963年版,第171页。致使中国铁路的修筑迎来了第一次高潮。

以往关于近代铁路的研究不胜枚举。近代铁路研究的著名史学家宓汝成(1980)曾研究了帝国主义控制下的中国铁路的发展概况及其对近代社会经济政治的影响。在经济方面,除了张瑞德(1987)探讨了平汉铁路对华北商业、农业和工矿业发展的影响外,何汉威(1979)还详细分析过京汉铁路对煤矿资源开发、华北农村经济、中国金融事业和盐运等方面的影响。李楠(2010)则认为,铁路的作用还体现在国内移民和劳动力转移方面。

铁路促进国内移民和劳动力转移的背后,是清末地区间的市场分割导致的地区间资源分配的差异以及不同地区工人之间的工资差异。以20世纪初华北至东北的大规模移民为例,劳动力转移的动机不仅在于自然灾害、政治与经济的破坏(陈翰笙,1934;张瑞德,1987),而且还与当时东三省的工资率较高有关。从当时华北与东北各地的工人工资可以看出,奉天、吉林和黑龙江的最高日工资为大洋0.6元、0.51元和0.43元,比山东的0.18元和河南的0.14元高出数倍。*参见《满蒙全书》(第6卷),南满洲铁道株式会1923年版,第63页。

张瑞德在分析平汉铁路和华北与东北的移民时指出,“在各地工资率不均的情况下,工资低的地区(山东、河南等)的劳动力会向工资高的地区转移(黑龙江),而移民的结果也将使移出地区的工资上涨”。*引自张瑞德:《平汉铁路与华北的经济发展:1905-1937》,(台北)中研院近代史研究所1987年版,第100-102页。1922-1923年直隶农工的平均收入为每年大洋10元,而在数年之后该省农工的工资因工人大多赴东北的影响而增至每年大洋20元,增加了一倍之多。*参见《北满之移殖与移民之搭运》,《东省经济月刊》第4卷第2期,1928年。而铁路的修建使劳动力的转移成本下降,为劳动力大量流向工资率较高的地区提供了支持。等到劳动力供需逐渐达到均衡时,地区间的工资差异也会趋于减小。

晚清以来,现代交通工具的引入,特别是作为现代社会最有效率交通方式之一的铁路如何影响了当时的市场整合和市场结构,尚未有学者就此进行系统的量化研究。尽管曾有历史学家注意到了铁路对近代市场的影响(张瑞德,1987;尹铁,2005),但却没有对此做出严格的测算。因此,本文试图从劳动力市场整合的角度揭示铁路建设如何影响近代地区间的工资差异来缓解经济罢工的。

(三)影响近代经济罢工的其他原因及其讨论

虽然在20世纪上半叶曾有学者对罢工原因进行过调查,但统计大多集中于微观或个体层面,如工会与劳动协约、工作时间、工资或雇佣关系等,*参见《各省市罢工停业案件原因分析表》,《实业金融》1933年第2卷第2期;《罢工原因之统计》,《国际劳工通讯》1936年第21期;朱通九:《最近上海罢工原因之分析》,《国民经济月刊》1937年第1卷第1期。未能反映近代中国宏观经济形势下罢工浪潮的决定因素。近代中国经济罢工的决定因素除了交通基础设施因素外,还包括以下三个原因:人口基数(人口密度)、近代工业企业数量(城乡流动与就业)以及自然灾害与环境恶化(灾荒)。

人口压力是影响近代经济罢工的重要因素之一。由于近代工业大多集中于沿海、沿江的通商口岸一带,上海、武汉和广州等地自然成了农民进城的主要地点,这些城市的人口也急剧增长。例如,1852年上海总人口为54万人,到1936年则已经超过了380万人。*参见邹依仁:《旧上海人口研究》,上海人民出版社1980年版,第90页。近代城市规模的增大和工人群体的壮大导致罢工越来越频繁。据统计,1905-1911年较大规模的工人罢工主要集中于工业最集中与人口最密集的上海。*参见李新:《中华民国史:第一编》,中华书局1981年版,第18页。而且,由于近代早期的工业大多为劳动密集型,技术含量较低,以低廉的工资招收了大量贫苦农民及无业游民,使他们聚集到一起,从而为发动罢工提供了有利条件。

城市里的工业企业数量也被认为是导致大规模经济罢工发生的重要原因。除了近代工业数量较多的地区会引发罢工外,当工业自身的发展受到国际形势或战争冲突的阻碍时,厂方往往蒙受严重的经济损失,也有可能破产歇业,进一步致使失业人数增加进而引发劳资冲突或罢工浪潮。

此外,自然灾害、环境恶化也与经济罢工联系紧密。近代天灾频仍,许多农民成为灾民,在得不到较好赈济或不能继续维持生产的情况下,为生计所迫纷纷离村进入城市;大部分人无法获得就业机会,这会加重原本就十分严峻的城市失业问题,从而增加罢工发生的可能性。

三、铁路建设缓解经济罢工的实证分析

(一)实证策略与初步结果

本文采用1861-1910年19个地区的经济罢工面板数据,*由于上海是近代工业发展的核心地区,并且经济罢工统计的资料比较丰富,因此将上海作为一个地区考察(原本上海作为松江府计入江苏省的统计中),将样本扩大为19个地区,具体包括:直隶、山东、河南、山西、江苏、安徽、江西、福建、浙江、湖北、湖南、陕西、甘肃、四川、广东、广西、云南、贵州和上海。因为最早有记载的经济罢工发生在1862年,而1911年至抗日战争前这段时期政局动荡,所以选取1861-1910年作为样本期间。通过构建实证模型来分析铁路建设对经济罢工的作用。经济罢工的历史数据根据刘明逵和唐玉良(2002)对早期自发经济罢工的统计进行补充整理而得,而各省内铁路里程数据则来自马里千(1985)的统计。

由于经济罢工可能还受其他经济社会因素影响,因此本文对这些变量进行了控制,主要包括:工业企业数量、人口密度、自然灾害以及地理因素。随着近代工业化的发展,特别是近代机器大工业出现之后,工业企业数量的增多推动了劳动力市场的发育以及劳动力的需求增加,罢工发生的频率也会进一步提高;工业企业数量的数据来自杜恂诚(1991)的统计。此外,各省人口压力的差异可能导致各地区从事工业生产的工人人数比例的差异,而人口压力也会导致罢工概率增加;人口压力以1880年各省人口密度来衡量,数据来自曹树基(2001)的《中国人口史(第5卷)》。同时,本文还加入了受灾程度、是否为通商口岸等因素,以控制自然灾害和对外贸易的影响,数据分别来自于《中国近五百年旱涝分布图集》和《中国近代经济史统计资料选辑》。因此,基于上述研究设计,本文的实证模型设定如下:

strikeit=α+β1railroadit+β2firmit+γX′+δi+ηt+εit

(1)

其中,strikeit和railroadit分别表示地区i在t年的罢工数量和累计铁路里程(百公里),firmit为累计工业企业数量;X为一系列控制变量,包括:工业企业总数,1880年各省人口密度;受灾程度,取值范为0、1和2;*受灾程度的数据来自于《中国近50百年旱涝分布图集》该图集将自然灾害程度分为数值为1-5的五个等级,其中数值3为正常,小于3为水灾,而大于3为旱灾,离3越远表明受害越严重。本文构建灾害程度指数来表示受灾程度,计算公式为:受灾程度指数=|disastert-3|。是否为通商口岸,是则取值为1。δi和ηt分别表示控制省份和时间的固定效应,而ε为随机扰动项。

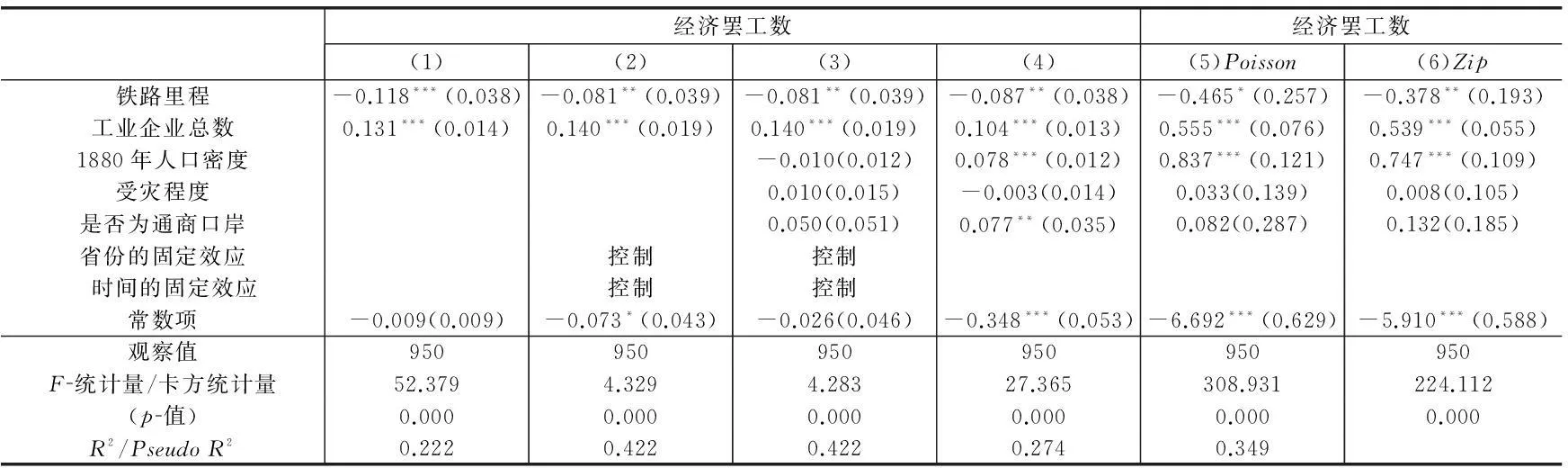

回归结果如表1所示;其中,列(1)-列(4)为OLS估计的结果。列(1)为只控制工业企业数量的估计结果,从中可看出:如果铁路里程(百公里)每增加1个百分点,那么经济罢工的次数会减少近12%;企业数量与罢工次数呈现显著的正相关关系。当控制住时间和省份的固定效应后,列(2)同样给出了罢工次数随铁路里程的增加而显著下降的结果,只是这种影响下降为8%。当加入人口密度、自然灾害和通商口岸等控制变量后,结果依然显著。由于罢工次数为离散值,因此列(5)和列(6)分别给出了泊松(Poisson)模型和零膨胀泊松(Zero-inflatedPoisson)模型的估计结果,得到的结论并未发生大的改变。

表1 基本回归结果

注:列(1)-列(4)中的经济罢工数为对数形式,铁路里程数、工业企业总数和人口密度也为对数形式。括号内为标准误差;***、**和*分别表示1%、5%和10%显著性水平。下表同。

(二)稳健性检验

为进一步验证上述实证结果的可靠性,本文在表2给出了一系列稳健性检验。前文考察的铁路里程只包括干线部分,表2中列(1)给出了同时包括铁路干线和支线的OLS回归结果,发现估计系数的绝对值较表1中列(3)增加了0.006,这说明铁路支线同样对罢工存在缓解作用。此外,铁路工人本身的经济罢工可能会影响估计结果,因此在表2中列(2)给出了除去铁路工人经济罢工案件后的估计结果,*1861-1910年铁路工人的经济罢工共有7起,分别发生在1903年的粤汉铁路南段(《中外日报》1903年8月6日)、1904年的滇越铁路(《中外日报》1904年7月15日)、1907年江苏的沪宁铁路(两次,分别见于《时报》1907年4月27日和1907年12月7日)、1907年的九江南昌间的铁路(《时报》1907年5月21)、1909年的江岸铁路(《民呼日报》1909年7月2日)和1909年的本溪县铁路(《时报》1909年9月9日)。发现估计系数较表1中列(3)并没有较大变化。表2中列(3)和列(4)分别给出了除去发生在外籍工厂和上海的罢工案件后的估计结果,发现估计系数变小了但依然显著为负。上述结果表明,经济罢工的发生次数会随着铁路里程数的增加而显著下降的结论是稳健的。

表2 稳健性检验

(三)工具变量方法

估计结果可能会受到缺失变量和度量误差等内生估计偏差的影响。例如,工矿企业的建立尤其需要铁路运输的配合;铁路沿线的工矿企业增多,产业工人便会更加集中,从而更容易引发经济罢工。因此,采用工具变量以消除这些内生性问题造成的估计偏差。

接下来,分别讨论各省在清代的驿站数量以及省内含“冲”的府比例。首先,铁路的建设依赖于该地区在历史上的交通枢纽作用和交通频繁程度。在铁路出现之前,驿路是古代的主要交通路线,是地区间文报传递和物资流通的动脉。而清末铁路的选址大多与早期的驿路重合或平行,它们在空间地理分布上高度相关。因此,本文考虑使用省内驿站的个数(Yi)表示该省的交通频繁程度和铁路修建的依据。*数据来源和各驿路驿站的具体地理信息参见刘文鹏(2004)的统计。十八个省中驿站个数最多的为甘肃(184个),最少为广东(仅10个)。其次,早在清雍正年间,为便于选用官员,全国各府、州和县被分为冲、繁、疲和难四类作为考核政绩的指标。*交通频繁为冲,行政业务多为繁,税粮滞纳过多为疲,风俗不纯、犯罪事件多为难。其中,“冲”为“地当孔道者”,指的是地方冲要,即所谓的交通频繁要道。因此,本文构建省内含“冲”的府的比例这一变量(chongi)来表示该省的交通往来情况。*数据来自于赵尔巽(1998)的统计;其中,松江府(上海)以府内含“冲”的县的比例来表示。。同时,因为本文考察的内生变量railroadit表示地区i在时间t的铁路里程,它是随时间变化的,所以本文再引入时间趋势trendt(如trend1861=1,trend1910=50),将Yi×trendt和chongi×trendt分别作为铁路里程的工具变量。

表3面板A和面板B分别给出了两种不同工具变量的回归结果。*两个工具变量均与铁路里程正相关,限于篇幅,本文未给出相应的回归结果。在面板A中,在考虑全样本和所有控制变量的情况下,估计系数为-0.462,并在1%的水平上显著,这表明省内铁路里程每增加1%,该省内的经济罢工次数平均会减少46%左右;而在面板B中,这一作用为58%。这进一步证实了铁路发展对经济罢工存在显著的缓解作用。列(3)和列(4)分别考虑了包括铁路支线和除上海样本外的情况,也得到了类似的结论。此外,Durbin-Wu-Hausman检验结果显示,采用工具变量回归后其统计量显著性水平都小于1%,这表明带有工具变量的回归结果更加可信。

表3 工具变量的估计结果

注:控制变量包括1880年人口密度、受灾程度、是否为通商口岸;Durbin-Wu-Hausman检验的p值均小于1%。

(四)背后机制:工资差异与劳动力市场整合

由于近代各地在产业结构和资源禀赋方面的差异,劳动力市场的分割导致不同地区的工人工资之间差异较大。例如,1894年上海某纱厂普通女工工资为“每日1.5便士至4便士”(合0.05元-0.15元),*转引自刘明逵、唐玉良:《中国近代工人阶级和工人运动(第1册)》,中共中央党校出版社2002年版,第398页;元为清末民初货币单位银元。1895年宁波通久源纱厂的普通女工工资为“每月7元至10元不等”(合每日0.046元-0.083元),*参见《关册》1895年,第270页。最高工资相差近一倍。据国民政府《第五次农商统计表》的统计,1916年全国各省工业工人中,江苏的男女工最高工资为各省之最,贵州女工工资最低,陕西男工工资最低;男工工资大抵都高于女工(见表4)。

表4 1916年男女工人日工资额

注:数据来自于国民政府《第五次农商统计表:1916》;元为清末明初货币单位银元。

铁路的兴建使得劳动力转移成本下降,促进了地区间劳动力的自由流动,*李楠(2010)曾利用19世纪中叶至20世纪初期东北地区移民和铁路发展的历史数据,发现铁路发展对移民有显著的正向影响。进而减小了区域间的工资差异,最终在一定程度上缓解了经济罢工。本文以1916年的工资数据为例考察地区间铁路里程与工资差异以及工资差异与罢工的关系。*由于缺乏20世纪之前全国范围的工资统计数据,因此这里只能采用农商统计中1916年全国各省工业工人的工资统计数据作进一步分析。从图3可以看出,无论是男工的最高或最低工资在地区间的差异,还是女工的工资差异,都与铁路里程呈现负相关关系;这表明省内的铁路建设减少了该省与邻省的工资差异。此外,通过对比铁路建设对男工和女工的工资差异影响,发现男工工资在地区间的差异受铁路建设的影响更大,这说明近代的劳动力市场上男工的流动性更大。

图3 铁路里程与地区间工资差异关系图

从图4可以看出,罢工次数与工资差异呈现出显著的正相关关系,这说明当劳动力的流动成本下降时,劳动者更倾向于跨地区寻找就业机会,而不是为增加工资进行集体罢工。此外,劳动力流动在缩小了地区间工资差异的同时,也促进了劳动分工,提高了劳动生产率,从而为近代中国的劳动力市场整合带来了“帕累托改进”。

图4 地区间工资差异与罢工次数关系图

四、结论

19世纪中叶至20世纪初,以经济罢工为主的劳资冲突成为近代经济发展的重要内容之一。经济罢工与近代早期工业化的发展与社会变迁联系紧密,这是晚清半封建社会下工人群体生活状况与社会动态的反映,也是早期工业化阶段不完善的工业组织形式与劳资关系的体现。究竟是何种因素会影响经济罢工呢?以往学者较多地联系政治斗争与文化冲突等因素来研究,而忽视了近代交通基础设施建设对经济罢工的巨大缓解作用。因此,本文基于近代中国的交通基础设施不断得到改善的事实,从劳动力市场整合的角度,运用1861-1910年的省际面板数据,考察了铁路建设缓解经济罢工的效应和机制。研究表明:铁路里程每增加1%,经济罢工发生的概率会下降50%左右;同时,与其他因素(工业企业数量、自然灾害和地理因素等)相比,铁路建设对经济罢工有着更为重要的作用。此外,本文也进一步对其机制进行了探讨,发现铁路的兴建主要使得劳动力转移成本下降,促进了地区间劳动力的自由流动,进而减小了区域间的工资差异程度,从而在一定程度上缓解了经济罢工。本文所提供的历史经验为当前我国如何利用交通基础设施建设来缓解社会冲突和构建和谐社会提供了借鉴。

*感谢上海财经大学研究生创新基金项目(CXJJ-2013-3600)的支持,也感谢上海财经大学杜恂诚教授的指导及建议。

参考文献:

[1]曹树基. 中国人口史(第5卷)[M]. 上海:复旦大学出版社,2001.

[2]陈达. 中国劳工问题[M]. 上海:商务印书馆,1929.

[3]陈翰笙. 难民的东北流亡[A]. 冯和法. 中国农村经济论[C]. 上海:黎明书局,1934. 325-354.

[4]邓中夏. 中国职工运动简史[M]. 北京:人民出版社,1949.

[5]杜恂诚. 民族资本主义与旧中国政府(1840-1937)[M]. 上海:上海社会科学院出版社,1991.

[6]何德明. 中国劳工问题[M]. 上海:商务印书馆,1937.

[7]何汉威. 京汉铁路初期史略[M]. 香港:香港中文大学出版社,1979.

[8]李楠. 铁路发展与移民研究——来自1891-1935年中国东北的自然实验证据[J]. 中国人口科学,2010,(4):54-66.

[9]李新. 中华民国史(第1编)[M]. 北京:中华书局,1981.

[10]刘鸿万. 工业化与中国劳工问题[M]. 上海:商务印书馆,1945.

[11]刘明逵,唐玉良. 中国近代工人阶级和工人运动[M]. 北京:中共中央党校出版社,2002.

[12]刘文鹏. 清代驿传及其与疆域形成关系之研究[M]. 北京:中国人民大学出版社,2004.

[13]骆传华. 今日中国劳工问题[M]. 上海:青年协会书局,1933.

[14]马里千. 中国铁路建筑编年简史:1881-1981[M]. 北京:中国铁道出版社,1985.

[15]宓汝成. 帝国主义与中国铁路:1847-1949[M]. 上海:上海人民出版社,1980.

[16]宓汝成. 中国近代铁路史资料:1863-1911[M]. 北京:中华书局,1963.

[17]农商部总务厅统计科编. 第五次农商统计表[M]. 上海:中华书局,1919.

[18]史尚宽. 劳动法原论[M]. 台北:正大印书馆,1978.

[19]谭其骧. 中国历史地图集(第8册)[M]. 北京:中国地图出版社,1987.

[20]唐海. 中国劳动问题[M]. 上海:光华书局,1926.

[21]王奇生. 工人、资本家与国民党——20世纪30年代一例劳资纠纷个案分析[J]. 历史研究,2001,(5):3-18.

[22]徐思彦. 20世纪20年代劳资纠纷问题初探[J]. 历史研究,1992,(5):32-44.

[23]徐思彦. 合作与冲突:劳资纠纷中的资本家阶级[J]. 安徽史学,2007,(6):73-78.

[24]张瑞德. 平汉铁路与华北的经济发展:1905-1937[M]. 台北:中研院近代史研究所,1987.

[25]赵尔巽. 清史稿·地理志[M]. 北京:中华书局,1998.

[26]朱邦兴,胡林格,徐声. 上海产业与上海职工[M]. 上海:上海人民出版社,1984.

[27]邹依仁. 旧上海人口研究[M]. 上海:上海人民出版社,1980.

[28]Atack J, Bateman F, Haines M, et al. Did railroads induce or follow economic growth? Urbanization and population growth in the American Midwest, 1850-1860[J]. Social Science History, 2010, 34(2): 171-197.

[29]Banerjee A, Duflo E, Qian N. On the road: Access to transportation infrastructure and economic growth in China[J]. NBER Working Paper No.17897, 2012.

[30]Chiswick B, Hatton T J. International migration and the integration of labor markets[A]. Globalization in historical perspective[C]. Chicago: University of Chicago Press, 2003.

[31]De Haas H. Migration and development: A theoretical perspective[J]. International Migration Review, 2010, 44(1): 227-264.

[32]Hatton T J, Williamson J G. The age of mass migration: Causes and economic impact[M]. New York: Oxford University Press, 1998.

[33]Lewis W A. Economic development with unlimited supplies of labor[J]. Manchester School, 1954, 22(2):139-191.

[34]Adam P D.Global migration,1846-1940[J]. Journal of World History, 2004, 15(2): 155-189.

[35]Perry E J. Shanghai on strike: The politics of Chinese labour[M]. Stanford, CA: Stanford University Press, 1993.

[36]Todaro M P. A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries[J]. American Economic Review, 1969, 59(1): 138-148.

The Alleviation Role of Railway Construction

in Economic Strikes: An Empirical Analysis

Based on Modern Chinese Economic History

Lin Chu

(SchoolofEconomics,ShanghaiUniversityofFinanceandEconomics,Shanghai200433,China)

Key words:economic strike;railway;wage disparity

(责任编辑景行)