立足核心素养 科学制订目标

2025-02-15李彩新

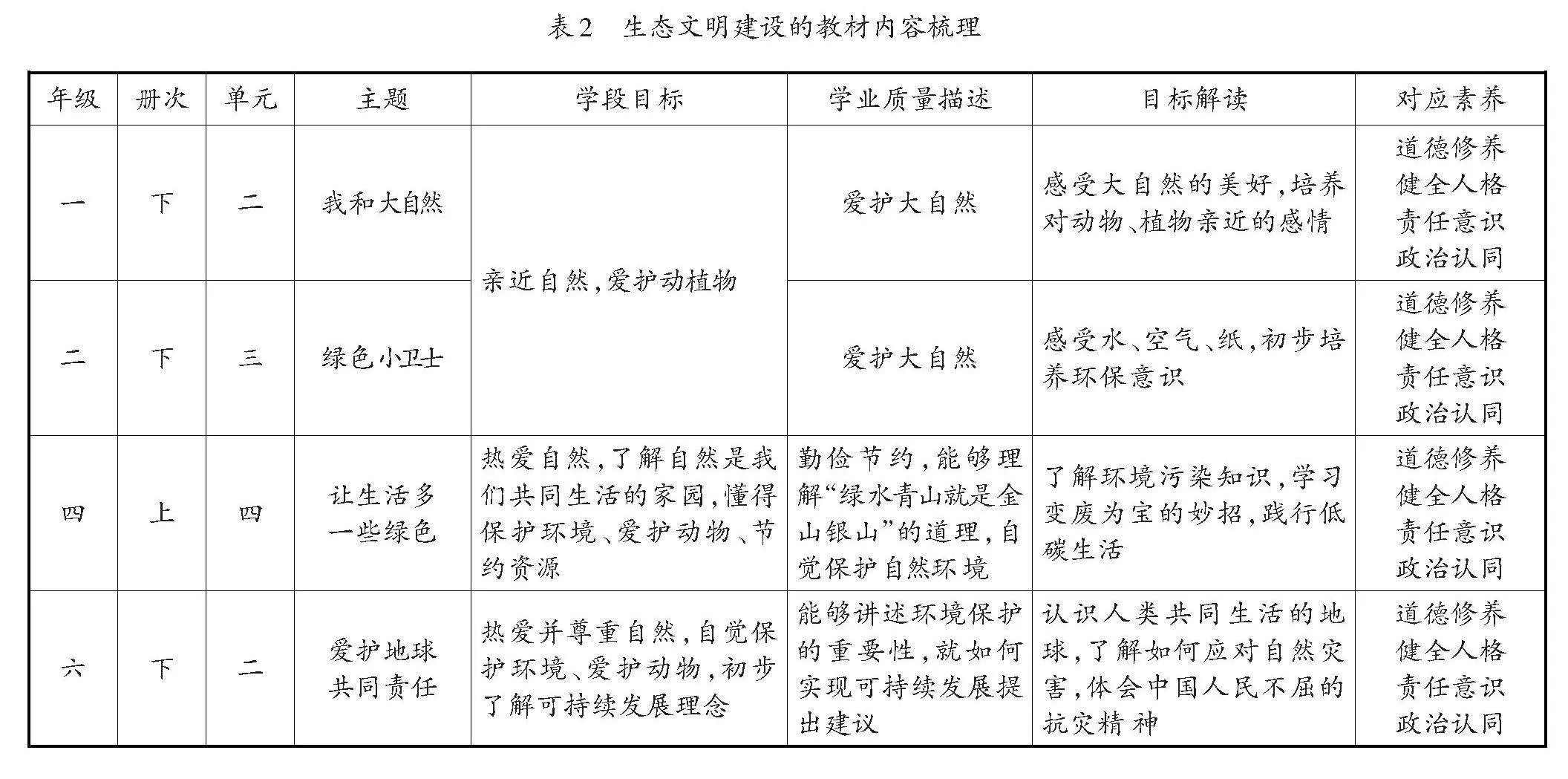

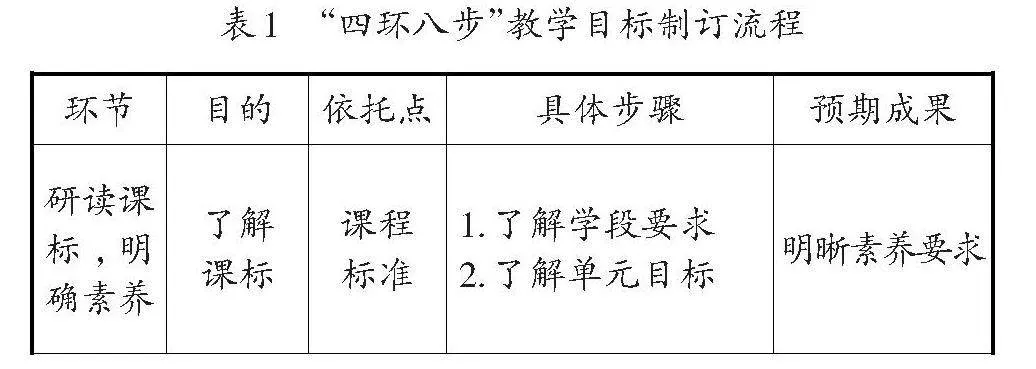

[摘 要]发展学生的核心素养是课堂教学的终极目标。教学目标决定课堂教学的方向,制订可操作性、可测量性的教学目标具有重要的实践意义。针对当前教学目标虚化的问题,教师可通过“研读课标,明确素养”“解读教材,厘清逻辑”“初定目标, 教学有度”“优化目标,预设成果”等环节,以及“了解学段要求,明确相应的核心素养”“了解单元目标,确定单元的‘前世’‘今生’‘后世’”等步骤,即从“四环八步”入手,科学制订与核心素养紧密结合的教学目标,逐渐建构以核心素养为导向、目标清晰的课堂,实现课堂教学的转型和课程育人价值的回归。

[关键词]道德与法治;核心素养;教学目标;操作性

[中图分类号] G623.15 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2025)03-0024-04

教学目标是指教学活动实施的方向和预期达成的结果,是一切教学活动的出发点和最终归宿。它与教育目的、培养目标既相互联系,又有各自的侧重点。同时,教学目标是课堂的核心要素和关键环节,也是核心素养落地的导向和保障。华师教育研究院副院长刘术红指出:“清晰的目标,是‘教—学—评’一致性的前提和灵魂,一位优秀的教学工作者应用至少60%的时间来从事学习目标的设计。”教学目标决定课堂教学的方向,它能帮助教师解决“我要把学生带到哪里”的问题。因此,制订可操作性、可测量性的教学目标具有重要的实践意义。结合教学目标制订的实践探索,笔者提出“四环八步”流程(见表1),以制订指向核心素养的教学目标。

以自上而下的顺序,通过四个环节、八个步骤进行目标的制订,每个环节设定预期成果,各个步骤之间逐级深入,在多次修正与迭代中完善教学目标。同时,对模糊的意向性目标进行优化与升级,逐渐建构以核心素养为导向、目标清晰的课堂,实现课堂教学的转型和课程育人价值的回归。

一、研读课标,明确素养

随着《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》(以下简称“道德与法治新课标”)的实施,教师要心中有素养,教学有方向。因此,上课之前,教师要站在课程的高度,了解道德与法治新课标中的素养要求。

1.了解学段要求,明确相应的核心素养

研读课标是教师必做的备课行为。通过对道德与法治新课标的研读,教师进一步了解道德与法治新课标修订的缘由和依据,理解课程性质和课程理念,从整体上把握道德与法治新课标的精神。同时,教师要重点研读道德与法治新课标中五大核心素养的要求,以此提升思想站位,站在立德树人的课程高度进行教学设计和教学目标的制订,进而做到教学时心中有素养。

2.了解单元目标,确定单元的“前世”“今生”“后世”

学习是一种顺延的行为,所以统编道德与法治教材注重一体化设计。一个主题的学习有可能编排在不同的学段,且每个学段的要求也不一样,各学段目标之间有勾连、有进阶。因此,在制订单元目标前,教师要明确各学段的教学要求。

例如,统编道德与法治教材四年级上册第四单元“让生活多一些绿色”的教学,教师要梳理教材中的相关内容(见表2),明晰四年级上册在全套教材中所处的位置,即前面教学了什么、后面将学习什么,从而对本单元教学有整体的把握,明白自己要引导学生走向何处。

通过梳理教材内容可知,四年级学生在学习“让生活多一些绿色”这一单元之前已经有了亲近自然、爱护动植物的知识基础,感受了大自然的美好,有了初步的环保意识(单元的“前世”);通过本单元的学习,学生了解环境污染的知识,学习变废为宝的妙招,践行环保理念(单元的“今生”);升入六年级后,学生还要认识人类共同生活的地球,懂得如何应对自然灾害,体会中国人民不屈的抗灾精神(单元的“后世”)。这样的教材内容梳理,便于教师整体把握教材,站在核心素养和教材整体的高度,审视当前的教学内容,为教学目标的科学制订奠定基础。

二、解读教材,厘清逻辑

2017年9月1日,全国开始投入使用统编道德与法治教材。然而,不少教师反映在使用新版教材教学时,难以突破地域的局限性。我国地域辽阔,教材中所呈现的材料与各地的实际情况不可能高度适切。这就需要教师创造性地使用教材,理解教材的编写意图和编排逻辑,补充指向学生现实生活的本地教育资源,以丰富教学内容,增强课程的吸引力。

1.解读教材,发现逻辑

例如,统编道德与法治教材五年级下册《富起来到强起来》这篇课文被安排在第三单元“百年追梦 复兴中华”中,该单元的第7和第8课内容为中华儿女为救国而艰苦探寻摸索;第9和第10课的内容为中国共产党的成立与抗战的胜利;第11和第12课内容为中华人民共和国的成立及发展。基于单元的编排思路,在教学《富起来到强起来》一课时,教师可以先引导学生了解中国从富起来到强起来的转折点——改革开放;再通过实际案例说明中国从富起来到强起来的表现——中国农业、工业的发展;接着聚焦典型事例——以深圳为例,了解经济特区的发展状况;然后拓展到其他领域的辉煌成就——中国的科技、教育事业迅猛发展;最后回归儿童视角——从三代人的视角看人们衣食住行的变化,从而论证国家变得富强了。这是教材的编排逻辑,也是教师的教学思路。

2.应用逻辑,思量策略

道德与法治新课标指出,要“坚持学科逻辑与生活逻辑相统一”“以学生的真实生活为基础,增强内容的针对性和现实性,突出问题导向”。为增强课堂的吸引力,教师在制订教学目标时,要基于学科逻辑融入生活资源,通过“1+N”的思路设计教学环节。这里,“1”指教材逻辑,“N”指教材资源、生活资源、时政热点、法治观念等。教师要基于教材逻辑,融入本土教学资源和学生生活资源,以丰富课堂教学内容,增强课程效能。

仍以《富起来到强起来》一课的教学为例进行说明。教师以三张不同时期的学校照片引入本课教学主题,引导学生先通过交流感悟生活的变化,探寻学校变化的起点——改革开放;再展示交流课前收集的资料,即当地的教育、农业和工业等行业的发展变化;然后拓展到其他行业以及地区取得的辉煌成就;最后从三代人的视角,看待生活中人们衣食住行的变化。这样运用鲜活的生活资源进行教学,拉近了教材内容与学生生活之间的距离,焕发了课堂生命力。

三、初定目标,教学有度

目标的确定是备课的重要一环,也是教师面临的难点。要想解决当前教学目标虚化的问题,使教学目标真正发挥引领作用,教师就要借鉴他人的教研成果,使教学目标的制订有依据、有参考、更适切。

1.结合学情,初定目标

科学、合理的教学目标一定是基于学生的学习情况而确定的。因此,教师要先了解学生的知识储备,明确学生的“最近发展区”,再确定教学目标。

例如,在统编道德与法治教材四年级上册“让生活多一些绿色”的单元备课中,教师可从以下“三个点”来分析本班学生的学情。

已有点:学生对环境污染、垃圾暴增、气候变暖的现状有一定的认知。

困惑点:学生对造成环境问题的原因及危害认识不深,对人与环境、垃圾与资源的关系了解不够透彻,在理解、领悟和内化知识时面临一定的挑战。同时,学生缺乏关心自然的主动性和方向性。

生长点:学生的思维正从具体形象思维向抽象逻辑思维过渡。教师应结合本土教学资源创设真实情境,帮助学生深刻体会环境保护的必要性和迫切性,强化学生的环保意识。

2.设计教学环节、问题链,创设情境

在初定教学目标后,教师要进一步设计整节课的教学环节、相应的问题链并创设教学情境,以推进教学进程。例如,统编道德与法治教材四年级上册“让生活多一些绿色”单元的教学,基于上述“三个点”的学情分析,教师可先设计教学环节、问题链并创设情境,再确定以下的教学目标。

政治认同:通过聚焦城市环境问题,形成绿色提案,为城市环境保护与发展建言献策。

道德修养:通过讨论研究、情境体验、创意展示,认识到环境问题与人们的生产生活方式息息相关;探究保护环境的有效途径,并在生活中自觉践行,做社会好公民。

责任意识:通过调查研究、讨论交流、分析归纳,了解环境污染、气候变暖等问题的成因及危害并提出解决建议,养成热爱自然、绿色生活的意识。

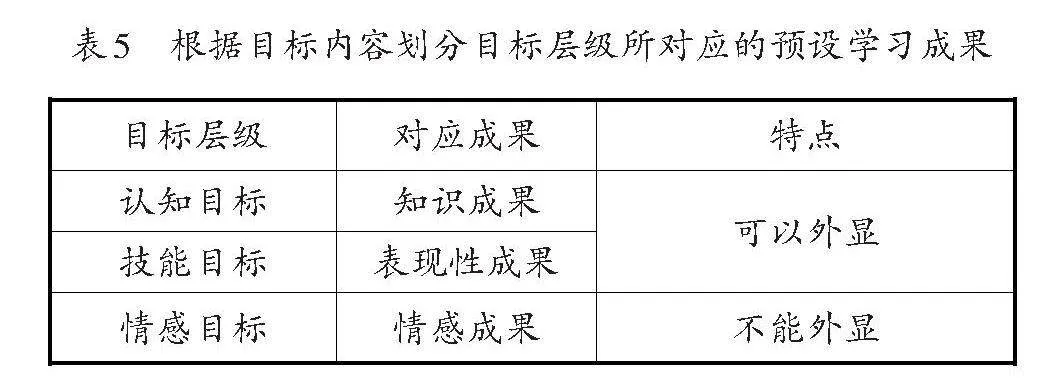

教学目标是有层级的,笔者结合一线教师的教学习惯和教学目标,按两个维度进行目标层级划分:一是根据目标内容划分为三个层级(见表3);二是根据学生掌握知识的程度划分为四个层级(见表4)。

四、优化目标,预设成果

教师要坚持“以终为始,目标倒推”的原则,完成目标的优化,向发展学生核心素养的目标靠拢。

1.目标反推,验证环节

以目标反推教学环节是否科学,是否有层次性、逻辑性,是否符合“1+N”的要求。

2.预设成果,优化目标

仍以统编道德与法治教材四年级上册“让生活多一些绿色”单元教学为例进行说明。教师如果根据目标内容划分的目标层级来进行教学,需要预设教学目标层级所对应的学习成果(见表5)。

这里,知识成果着重评价学生在道德与法治知识方面的掌握程度。表现性成果着重评价学生的课堂表现和日常行为表现。其中,课堂表现带有偶然性,有意志强加的痕迹,而日常行为表现则比较稳定,是学生个体认知的外显,教师可以重点对学生的典型行为与态度进行评价。情感成果着重评价学生的兴趣、态度、喜好等方面,其表述词语为快乐、舒服、羞愧、庆幸、无所谓等。当学生获得对应的学习成果之后,教师再倒推教学目标,思考这样的目标是否适切,并根据实际需求进行教学目标的优化与调整。

立足核心素养的培育要求,科学制订教学目标是新时期对课堂教学的要求,也是教师必备的基本功。教师要不断探索科学制订教学目标的路径,从传统的教师本位转向学生本位,研究出更多素养转化的可操作性方法,实现课堂教学的转型和课程育人价值的回归。

(责编 杜 华)