明清德化白瓷成型工艺与艺术成就探讨

2025-02-13叶东升

摘 要:白瓷的历史源远流长,其发端可追溯至汉代,历经隋代的成长,最终在唐代达到鼎盛。德化白瓷,自宋代崭露头角,明代时期达到鼎盛期,其产品种类繁多,涵盖雕塑、陈设器、祭礼器、生活用器及文房器具等多个领域。明清德化白瓷凭借独特的成型工艺与卓越的艺术成就,不仅在中国瓷器史上占据重要地位,更在世界陶瓷艺术史上留下浓墨重彩的一笔。

关键词:明清德化白瓷;成型工艺;艺术成就

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.01.029

0 引言

德化白瓷作为明清时期瓷器的杰出代表,其精湛的成型技艺不仅彰显制瓷工艺的高度成熟,更为后世留下无数艺术珍品。明清德化白瓷的成型工艺,融合传统技艺与现代审美,通过精细的胎土制备、独特的模具设计和精湛的成型技巧,使每一件作品都呈现出极致的细腻与完美。在艺术成就方面,明清德化白瓷以纯净的色泽、温润的质感和独特的造型,赢得广泛的赞誉。因此,对明清德化白瓷的成型工艺与艺术成就进行深入探讨,不仅有助于更好地理解中国传统陶瓷艺术的精髓,也可以为现代陶瓷艺术的发展提供宝贵的借鉴与启示。

1 德化白瓷概述

德化白瓷,亦称“象牙白瓷”或“鹅绒白瓷”,是中国瓷器艺术的重要代表。德化白瓷以1300~1400摄氏度高温烧成,具有白度好、光泽度高、热稳定性强、机械强度大、耐温耐压、耐磨耐腐蚀等特点。其釉色纯净温润,致密度高,透光度好。德化白釉和瓷胎中氧化铁、氧化钛等杂质极少,因此釉色纯净,光泽莹润,犹如凝脂、象牙;含二氧化硅与钾、钠成分较高,烧成后玻璃相较多,致密度和透光度良好。

德化白瓷的发端可追溯至宋代,当时德化窑已生产青白瓷和白瓷。元代,德化白瓷工艺逐渐成熟并大量生产,产品通过海上丝绸之路出口至海外。至明代,德化白瓷因精湛的工艺和独特的艺术风格,成为国内外市场上的珍贵艺术品,特别是在欧洲市场上享有极高的声誉①。明代中期,德化白瓷的制作技术达到极高水平,部分杰出的瓷器作品在该时期诞生。明代万历年间《泉州府志》有云,“又有白瓷器,出德化程寺后山中,洁白可爱”。明代,该窑多产观玩器品,如瓷塑等。《天工开物》故曰:“德化窑,惟以烧造瓷仙精巧人物玩器,不适实用。”德化窑的瓷器在近代寻常可见,而以明代德化为贵。德化窑创新不断,精品层出不穷,一直延续到清代早期。

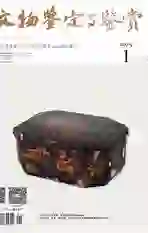

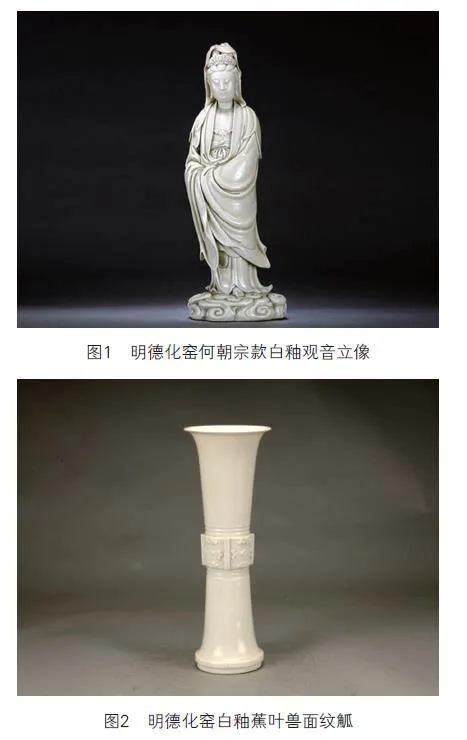

德化白瓷的成型工艺复杂且精细,涵盖泥料处理、拉坯成型、修坯、施釉、烧成等多个步骤。德化白瓷的题材多样,包括人物、动物、花卉等主题,造型生动逼真,富有艺术感染力,以白瓷塑佛像闻名(图1)。瓷质作乳白色,洁白晶莹。产品以瓶、罐、杯、盘等日用瓷器为主,兼有雕塑艺术的陈设瓷器,多用贴花、印花、堆花作装饰(图2)。德化白瓷制作细腻,雕刻精美,造型生动,体现了古代劳动人民的卓越才能和艺术创造力。在装饰手法方面,德化白瓷常用刻花、堆塑、贴花等技法,使瓷器表面的纹饰细腻、层次分明。在雕塑技艺方面,德化白瓷的雕塑作品精细入微,人物神态逼真,纹饰细腻,展现了工匠高超的技艺和艺术修养。

德化白瓷的釉色纯白无瑕,主要得益于德化地区特有的瓷土和配方独特的釉料。釉面光泽柔和、胎质细腻致密,具有极好的透光性和坚韧性,从而使德化白瓷不仅美观,而且实用耐久。德化白瓷不仅在中国陶瓷史上占有重要地位,在国际陶瓷艺术史上也有着广泛的影响。明清时期,德化白瓷通过海上丝绸之路大量出口至海外,特别是东南亚和欧洲市场。德化白瓷以其独特的艺术风格和精湛的制作工艺,深受国外收藏家和贵族的喜爱,成为中外文化交流的重要桥梁。特别是在欧洲,德化白瓷被视为珍贵的艺术品,受到皇室和贵族的青睐,甚至影响欧洲的瓷器制造工艺。德化白瓷不仅影响艺术领域,还在宗教、文化交流等方面有着重要作用。明清时期,德化白瓷中的佛教造像和宗教器物大量出口至东南亚,成为当地寺庙和信徒的重要礼拜用品,从而促进了中外宗教文化的交流②。此外,德化白瓷在造型设计和装饰手法上融入大量的中外文化元素,体现了文化融合的特点。从形制上看,明代德化白瓷可分为粗陶、釉陶、艺术陶和紫砂陶等类型。粗陶和釉陶主要用于日常生活,艺术陶则多为观赏用,紫砂陶因特殊的材料和工艺,成为独具特色的品类。

2 明清德化白瓷成型工艺分析

2.1 手捏成型

明清时期,德化白瓷的成型工艺繁复而精细,其中手捏成型工艺是最具代表性的技艺之一。手捏成型,亦称“手工塑造”,即工匠通过手工捏制泥坯,逐步塑造出瓷器的形态。该工艺要求匠人运用双手将瓷泥精心捏制成各种形态,如条状、球状或块状,并巧妙地将基础形状堆叠组合,从而形成完整的作品造型。而后,匠人会根据作品的结构特点,进一步捏塑出细腻的局部构件,如人物的手部、脚部、衣物纹理和飘逸的衣带等③。捏塑技艺在明代较为常见,其显著特点在于主要依赖双手的灵活操作,偶尔辅以竹雕工具进行修饰,以打造出精美绝伦的艺术品。

2.2 模印成型

模印成型工艺是明清德化白瓷生产过程中的关键技术之一,其起源可追溯至魏晋时期,并在明清时期得到广泛应用和发展。模印成型主要分为轮车旋印和手压印制两种形式,每种形式均有其独特的工艺步骤和应用范围。

轮车旋印技艺是模印成型工艺中的传统技法,包含一压、二钩、三签、四粘的步骤。该技艺主要用于制作大型产品,如八角盏、转棱杯、瓣杯、龙眼膏罐和大桥茶壶等。通过轮车旋转,工匠将泥料压入旋转的模具中使其成型,而后进行钩、签、粘等处理步骤,以确保器物的细节和形状精确。

手压印制则是将适量的瓷泥放入模具内,通过手指的捏、推、修等手法使其成型,再用粘、接、贴、镂、修等技法完成器物的最终形态。手压印制主要用于制作较小型的瓷器,如汤匙、烛台、孩童玩具、杯壶嘴把、动物造型以及拱形器皿等。此过程需要工匠在操作中灵活运用各种手法,以确保泥料能够在模具中均匀分布,并且表面光滑、细节清晰。在人物瓷塑的制作中,工匠通过将瓷土压入模具中成型,脱模后经过接合便形成瓷塑人物。德化瓷塑通常采用空心设计,仅小型瓷塑为实心。头部和身体的模具通常分别制作,然后进行接合,这样可以更好地表现人物的细节和神态。部分精细的瓷塑作品,特别是小型瓷塑,经过特殊工艺处理,接合处难以用肉眼识别。工匠对接合处进行特殊处理,以增强泥块的粘接牢固度,同时对接合处进行细致的修整和打磨。

模印成型工艺不仅能够提高德化白瓷的生产效率,还能使瓷器的造型和纹饰更加多样化和精细化。通过模具,工匠能够在瓷器表面呈现出复杂的花纹和细致的雕刻,增加瓷器的装饰效果和艺术价值④。模印成型工艺的应用,使德化白瓷在保持高质量的同时,能够满足市场对数量和多样性的需求。此外,模印成型工艺还具有高度的重复性和一致性。由于模具的标准化制作,模印成型的瓷器在形状和尺寸上具有高度的一致性,减少了生产过程中的误差和瑕疵。

2.3 注浆成型

注浆成型工艺因快速生产和高产量的优势而广受采用。注浆成型工艺利用石膏模具的吸水特性,使泥浆中的水分迅速被吸收,在模具内壁形成均匀的泥层,从而实现快速成型。该工艺能够显著提升德化白瓷的生产效率和一致性,使其在市场上具有更强的竞争力。

注浆成型工艺的第一步是制作石膏模具。石膏模具因吸水性强,能够迅速吸收泥浆中的水分,使泥浆在模具内壁形成一层均匀的泥层。制瓷工匠将调制好的泥浆注入石膏模具中,静置一会后,模具中的水分被石膏吸收,泥浆逐渐在模具内壁沉积成型。而后水分不断减少,泥层逐渐变厚,直至达到所需的厚度。当泥层达到理想厚度时,制瓷工匠会将多余的泥浆倒出,留下均匀的泥坯。此时,泥坯在模具中继续干燥,待其初步硬化后,工匠会将泥坯从模具中取出。由于石膏模具的吸水特性,泥坯与模具的分离相对容易,不会对泥坯造成损伤。取出后的泥坯需要进一步干燥,以确保其完全硬化。

注浆成型工艺中,接合和修整是重要的环节。对于部分复杂的瓷器,如人物瓷塑或多部件瓷器,工匠需将多个泥块进行拼接和黏合。工匠利用泥浆作为黏合剂,将各个部件精确地接合在一起,从而形成完整的坯体。此过程要求高度的精细操作,以确保接合处牢固且无明显痕迹。接合后的坯体需要进一步干燥,避免在后续的施釉和烧制过程中出现变形或开裂。注浆成型工艺不仅能够提高德化白瓷的生产效率,还能使瓷器的胎壁均匀且薄,内壁表面光滑细致,极大地提升瓷器的美观度和实用性。注浆成型的瓷器通常胎壁较薄,内壁光滑细腻,未见窑裂痕迹⑤。体型较大的瓷塑,头部通常分开成型后再与身体部分接合,从而更好地表现人物的细节和神态。颈部构造有实心和空心之分,实心颈部通常通过耳部或鼻孔设计排气孔,以确保烧制过程中空气的流通,防止瓷塑在高温下爆裂。

3 明清德化白瓷艺术成就分析

3.1 精湛技艺:集烧制、雕塑、绘画于一体

德化白瓷以其独特的胎质、釉色、造型和装饰闻名于世,成为中外文化交流的重要媒介。烧制技艺是德化白瓷艺术成就的基础。德化白瓷的烧制工艺经过长期的发展和不断创新,达到极高的水平。德化地区独特的高岭土资源和丰富的瓷土原料,为瓷器的烧制提供了优质的原材料。工匠通过精细的泥料处理和严格的烧制控制,使德化白瓷具备纯白如玉、光泽柔和的特点。高温烧制是德化白瓷制作的重要环节,烧成温度通常为1300~1400摄氏度。高温窑炉内的烧制过程不仅使坯体和釉料发生化学反应,形成坚硬致密的瓷器,还使釉色纯净无瑕、釉面光滑细腻,从而展现出德化白瓷独特的艺术魅力。

雕塑技艺是德化白瓷艺术成就的重要组成部分。德化白瓷的雕塑作品以精细入微的技艺和生动逼真的造型著称。人物瓷塑是德化白瓷雕塑中的重要类别,其造型多样,以佛祖、观音、如来、弥勒、罗汉、达摩等神仙佛像以及道教、民间信仰诸神等题材为主。例如,德化县陶瓷博物馆展出的明代何朝宗款祥云观音和文昌帝君、清代苏学金达摩立像与白釉坐莲如来等展品,工匠通过手捏、模印和注浆等多种成型工艺,精细地雕刻出人物的面部表情、衣纹和姿态,展现出极高的艺术水平⑥。

德化白瓷的绘画装饰多以青花、釉下彩和釉上彩为主,展现出丰富的装饰手法和高超的绘画技艺。青花装饰是德化白瓷绘画中的经典技法,工匠在瓷器坯体上用青花料绘制各种图案和纹饰,而后施透明釉,再经高温烧制。青花装饰色彩鲜艳,纹饰清晰,具有很高的艺术价值。釉下彩和釉上彩是德化白瓷绘画中的另一重要技法。釉下彩是指在坯体上绘制彩绘图案,然后施釉烧制;釉上彩则是在烧制好的瓷器表面进行彩绘,再次烧制。两种技法使德化白瓷的装饰色彩更加丰富,图案更加生动。

3.2 审美价值:纯净优雅的美感

明清德化白瓷以纯净优雅的美感在中国陶瓷艺术史上独树一帜,展现出较高的审美价值。德化白瓷的纯净优雅之美,凝聚制瓷工匠的智慧和辛劳,使其成为中外艺术交流的重要媒介。德化白瓷的釉色纯净柔和,釉面光滑细腻,极大地提升其审美价值。德化白瓷釉色被誉为“象牙白”或“鹅绒白”,这主要得益于德化地区特有的瓷土和配方独特的釉料。明清时期,无论是人物瓷塑还是日用瓷器,工匠均注重造型的整体美感和细节处理。德化白瓷的审美价值不仅体现在其美学价值上,还体现在其对社会文化的影响上。德化白瓷作为中国传统文化的重要组成部分,其纯净优雅的美感体现中国传统美学思想中的“和谐”“自然”和“简约”等核心理念⑦。通过对德化白瓷的欣赏,能够感受到中华传统文化的深厚底蕴和独特魅力,从而增强对中国文化的认同感和自豪感。

3.3 文化交流:中外文化交流的重要媒介

明清时期,德化白瓷不仅以卓越的艺术成就和精湛的成型工艺闻名,还在中外文化交流中成为连接中国与世界的文化桥梁。德化白瓷作为中外文化交流的重要媒介,其传播路径主要通过海上丝绸之路实现。海上丝绸之路起始于中国东南沿海,途经东南亚、南亚、西亚,最终到达欧洲。德化白瓷作为重要的出口商品,通过该贸易网络远销海外。明代中期,随着郑和下西洋的壮举,中国与世界的交流进一步加强,德化白瓷也因此成为重要的贸易商品,被大量运往海外各地。德化白瓷以其独特的艺术风格和精湛的制作技艺,赢得海外市场的广泛赞誉,成为中外文化交流的重要载体。

德化白瓷在海外市场的广泛传播和接受,不仅促进了中国陶瓷文化的传播,还在一定程度上影响了海外的陶瓷制造工艺。德化白瓷的釉色纯净、胎质细腻、造型优美,深受海外收藏家和艺术爱好者的喜爱。在欧洲,德化白瓷被视为珍贵的艺术品,受到皇室和贵族的青睐。欧洲的陶瓷工艺受到德化白瓷的影响,部分欧洲陶瓷厂模仿德化白瓷的制作技艺和装饰风格,推动了欧洲陶瓷工艺的发展。德化白瓷的技艺对英国的斯塔福德郡、德国的迈森和荷兰的代尔夫特等地的陶瓷生产产生深远的影响,促进了该地区陶瓷工艺的提升和创新。例如,1703年,萨克森选帝侯奥古斯都三世搭建了由王室、科学家和炼金术士组成的强力团队,团队中的化学家柏特格首次成功烧制出欧洲真正意义上的硬质瓷器,而后欧洲皇家瓷器工厂纷纷开始仿造德化白瓷。当时英国的切尔西工厂和法国的圣科得、查得密瓷器工厂均是白瓷的仿造大户,其以德化白瓷为蓝本,先后创立欧洲白瓷与欧洲瓷塑两大系统。德国迈森更是作为欧洲仿制德化白瓷的名厂,被欧洲人称为“白色黄金之乡”。

4 结语

综上所述,德化白瓷不仅以其精湛的成型工艺和卓越的艺术成就在中国陶瓷史上留下浓墨重彩的一笔,同时也为后世瓷器的发展提供了宝贵的经验和启示。未来,德化白瓷的传承与创新应继续发扬传统工艺与艺术精髓,在现代陶瓷艺术中不断探索新的创作形式与表达方式,推动中国陶瓷文化走向世界,为全球艺术交流与文化融合贡献新的力量。

注释

①林丽莲.谈白瓷及雕塑艺术:从白瓷的起源说起,以德化雕塑艺术作品为例[J].陶瓷科学与艺术,2022,56(11):48-49.

②蔡建伟.论德化白瓷材料及其工艺与瓷塑造型的发展[J].陶瓷,2024(6):104-106.

③唐琳媛.探析德化白瓷雕塑在明代兴盛之因[J].陶瓷研究,2023,38(4):29-31.

④李锦峰.谈德化白瓷之雕塑艺术瓷[J].陶瓷科学与艺术,2023,57(5):4-5.

⑤马羚.德化白瓷的艺术特色与传承[J].陶瓷科学与艺术,2022,56(10):45-47.

⑥郑美端.瓷传千载福韵流芳:浅谈德化白瓷之美[J].陶瓷,2022(9):61-63,79.

⑦陈长炼.谈德化白瓷雕塑艺术:从中国雕塑艺术的发展说起,以佛像雕塑艺术为主题[J].陶瓷科学与艺术,2022,56(10):36-37.