建瓯市宅基地“一户多宅”认定与退出路径探索

2025-02-09姚昕

摘" 要:中国农村宅基地使用制度是具有福利性和保障性的土地制度安排,为农村农业生产、农民“居有定所”及社会稳定提供有力支撑。“一户多宅”退出作为宅基地制度改革的重要一环,必须切合农民生产生活实际,因势利导化解农村发展和农民生计对宅基地需求的冲突。经过福建省农业大县建瓯市宅基地改革试点村调研,该文从农户生计视角剖析“一户多宅”现象、成因,探索退出路径,提出应根据农民生计发展,明晰分户认定;拓宽资格权范围,激活小城镇发展;允许转让“多宅”使用权,建立自主有序退出机制。切忌将其作为政绩工程,过快过急、强退强拆。

关键词:宅基地改革;“一户多宅”退出;农业县;建瓯市;制度改革

中图分类号:F321.1" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2025)03-0127-04

Abstract: China's rural homestead use system is a welfare and security land institutional arrangement that provides strong support for rural agricultural production, farmers' \"living in a fixed place\" and social stability. As an important part of the reform of the homestead system, the withdrawal of \"one household, multiple houses\" must be in line with the actual production and life of farmers, and take advantage of the situation to resolve the conflict between rural development and farmers' livelihoods on homestead needs. After a survey on the pilot village of homestead reform in Jian'ou City, a major agricultural county in Fujian Province, this paper analyzes the phenomenon and causes of \"multiple houses in one household\" from the perspective of farmers' livelihood, explores the exit path, and proposes that household identification should be clarified based on the development of farmers' livelihood; the scope of qualification rights should be broadened to activate the development of small towns; the transfer of \"multiple houses\" use rights should be allowed, and an independent and orderly exit mechanism should be established. It shouldn't be used as a political performance project, lest action should be too quick and hasty to cause forcedexit and removing.

Keywords: homestead reform; exit of \"multiple houses for one household\"; agricultural county; Jian'ou City; system reform

改革开放以来,我国常住人口城镇化率从1978年的17.92%提升到2020年的63.89%,约有6.7亿农民进城[1],这一变化极大地影响了农村地区的人地关系及土地利用方式。一方面,农户“超标占地”“一户多宅”和违规建设现象频发,但这些宅基地的利用效率低下[2];另一方面,农村新兴产业和新业态的发展缺乏建设用地支持,部分返乡和本地农民的新建住房也面临宅基地指标的短缺[3]。因此,“一户多宅”的退出已经成为解决农民生计与农村发展之间土地矛盾的关键点。全国各地纷纷启动了宅基地制度改革试点工作。然而,我国的基本国情是当前仍然还有36.11%,即约5亿人口长期生活在农村,乡村振兴的目标并非是为了产业发展而“去小农化”[4]。因此,“一户多宅”的退出必须与农民的生产生活实际紧密结合,循序渐进地化解农村发展与农民生计对宅基地需求的冲突,避免盲目拆迁对农民生产生活造成不利影响。

近年来,学术研究领域对农村宅基地退出的探讨主要集中于供给层面,这些研究深入剖析了闲置宅基地的供给动机、机制及福利影响等关键问题,对于丰富宅基地权利内涵、缓解耕地保护与建设用地供给之间的矛盾以及提升宅基地利用效率等方面发挥了至关重要的作用[5-6]。然而,值得注意的是,农民群体不仅扮演着宅基地的供给方,同时也是其主要的需求方。因此,从农民的生计需求视角出发,对“一户多宅”现象进行深入分析,对于保障农民利益、维护农村稳定和推动农业持续发展至关重要。目前,关于这一研究视角的探讨仍然相对较少,这限制了以民本思想为指导的宅基地制度改革的有效推进。中国作为农业大国,大部分地区仍以传统农业为主,未来探索农业新业态尤为重要。在此背景下,对于传统农区和偏远地区的农户而言,对宅基地利用模式进行需求侧改革,应将社会稳定与发展作为优先考虑的因素[6]。

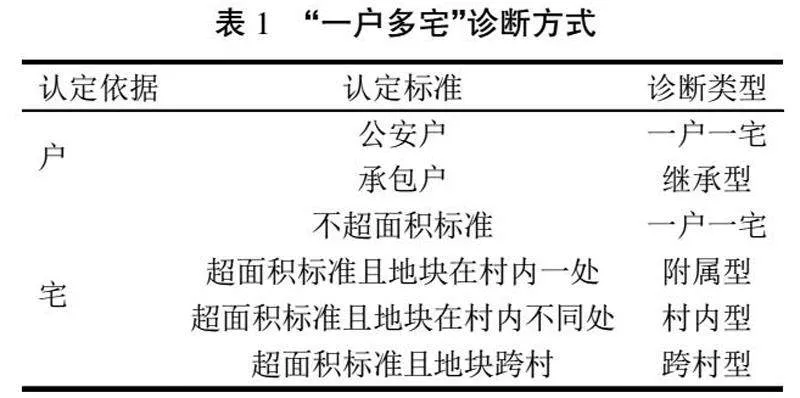

1" “户”与“宅”的认定方式

“一户多宅”现象自古以来就存在,且具有一定的社会普遍性。与城市土地制度不同,新中国成立后,农村宅基地使用制度被设计为福利性和保障性的土地制度[7],宅基地由村集体成员无偿使用。因此,宅基地的申请和使用必须符合特定条件和规定。自1999年《中华人民共和国土地管理法》(以下简称《土地管理法》)进行修订并实施以来,其中一条明确规定了农村村民一户只能拥有一处宅基地,其宅基地的面积不得超过省、自治区、直辖市规定的标准。这一规定确立了“一户一宅”的原则。然而,该法律并未对“户”和“宅”的概念给出具体的定义,这可能导致了在实际操作中对这2个概念的理解和应用存在一定的灵活性和不确定性。

在对福建省建瓯市的乡村调研中,笔者发现“户”的认定主要有2种方式:一是“承包户”,二是“公安户”。“承包户”是基于农业承包关系进行认定,通常是男性成年后即可分户,这种方式在农村较为常见。例如,若一对夫妇有3个儿子,按“承包户”标准可分为4户。而“公安户”是基于公安机关的户籍登记,要求一家人共同居住在一处宅基地上。例如,同样的一对夫妇有3个儿子,按“公安户”标准只能分为3户。这2种认定方式在实际操作中存在较大差异,影响了宅基地的分配和使用。

对于“宅”的认定,1999年版的《土地管理法》规定,一户只能拥有一处宅基地,这里的“一处”是指在空间层面的 “一个地方”,并非“一块”或“一宗”。同时,该法对面积也作了规定,以福建省为例,3口以下的家庭建房允许占用80 m2宅基地,3口以上至6口以下允许占用120 m2。这意味着,通过空间位置和面积大小双重限制的方式,为“一宅”的认定提供了明确的量化标准。然而,对于“一个地方”的范围理解可以大小不一,从乡镇、村庄到具体位置皆可。因此,认定方式存在不明确之处,需要进一步界定。而在试点村的调研中,普遍将“一处”认定为“一块”或“一宗”,即一个图斑。

2" “一户多宅”的存在形式

由于“户”和“宅”的认定存在模糊,建瓯市的“一户多宅”现象显得尤为突出且具有争议,主要包括继承型、附属型、跨村型和村内型4类(表1)。继承型“一户多宅”是指农户在不同时间继承了多处宅基地。这种情况通常发生在父母去世后,子女继承了父母的房宅,由于宅基地无法重新收归集体再分配,因而形成了“一户多宅”的现象。附属型“一户多宅”是指农户在原有宅基地周边新增简易的土木或砖木结构的低矮房屋,这类房屋通常用于储存农业生产资料、薪柴或其他家庭杂物。这类附属建筑往往是为了满足农户日常生产和生活的实际需求,而非用于居住。跨村型“一户多宅”是指农户在拥有本村宅基地的同时,通过市场交易、转让或赠与等途径在其他村庄(通常是集镇地区)获得宅基地并自行建房。这类宅基地通常是非本集体成员通过有偿方式取得的。村内型“一户多宅”指的是,在已经成为村集体成员,并且已经无偿获得符合规定的宅基地使用权之后,该成员又在村内通过诸如市场竞价、转让或赠与等途径,额外获得了超过规定数量的宅基地。

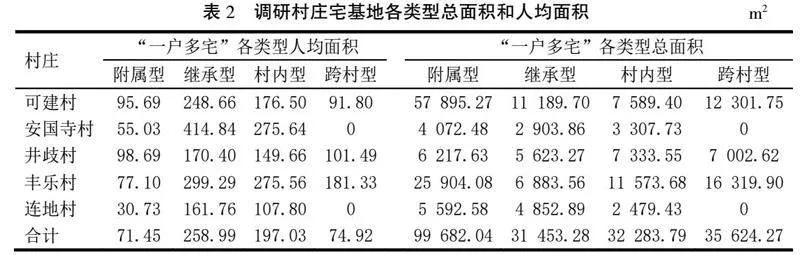

统计分析显示,建瓯市5个乡村的宅基地存在显著的“一户多宅”现象(表2)。在这些乡村中,共发现2 681户“一户多宅”,总面积达到199 043.38 m2,占全部宅基地总面积的57.73%。各类型“一户多宅”的分布和特点如下:附属型(2 290户)占据了最多的数量,平均每户占地43.66 m2。附属型“一户多宅”在各个年份均有产生,占总量的66.10%。其数量变化均匀,反映了不同农户在发展阶段和生活水平上的差异,与年份成正相关。村内型(163户)的平均占地面积为114.20 m2。这类宅基地主要出现在2011至2020年间,占总量的10.97%。村内型多与继承型存在关联,继承型大多数出现在村内型之前。继承型(152户)的平均占地面积为126.80 m2。这类宅基地由于继承而产生,父母去世后,子女继承了多处宅基地,无法重新收归集体再分配。跨村型(76户)的平均占地面积最大,为145.55 m2。这类宅基地在2011至2020年间大量出现,占总量的7.67%。跨村型的“一户多宅”现象主要是由于部分经济条件较好的农户,为了个人和家庭发展的需求,在经济发展较好的村庄(通常是集镇村)获得额外的宅基地。这种类型的“一户多宅”在形成时间和数量上与其他类型存在差异。分析数据可以发现,户数与平均占地面积之间呈现出反比关系,即附属型户数最多,占地面积最小;跨村型户数最少,占地面积最大。这一现象揭示了不同类型“一户多宅”背后的社会经济因素及其形成的趋势差异。

3" “一户多宅”成因分析

3.1" “户”“宅”认定歧义

继承型“一户多宅”现象主要源于“户”的认定方式及制度的不完善。不同于农用地承包到户的情况,根据“承包户”标准,男丁成年后即可分得宅基地。随着家中父母过世,由于地上建筑物的继承,形成了“房地相连”的局面。在建筑物坍塌前,这些宅基地无法重新收归集体再分配。尽管采用“公安户”标准进行宅基地分配可以避免此类问题,但调查发现,绝大多数农户并不愿与长辈同住。主要原因是家庭内部容易产生婆媳矛盾等纠纷,因此农户更倾向于按“承包户”标准分宅或另行购买宅基地自建房屋。由此可见,以“公安户”标准进行宅基地分配存在违背农户意愿的情况,且不适应农村实际情况。此外,附属型和跨村型“一户多宅”现象则源于对“一户一宅”规定的不同解释。法律条文中“只能拥有一处宅基地”被部分农户解读为“只能拥有一块宅基地”,因此在实际操作中,农户在原有宅基地基础上新增建筑或通过交易在其他村庄获得新的宅基地,从而形成了“一户多宅”。

3.2" 农户生产生活需求

农户的生产生活需求是导致“一户多宅”现象的重要原因之一,附属型和跨村型“一户多宅”正是基于这一需求形成的。随着经济发展和生活水平提高,农户对居住条件和空间的需求增加,原有宅基地往往无法满足这些需求。此外,农业、养殖业和副业等生产活动也需要额外的空间,这些因素共同推动了宅基地的多样化需求。附属型“一户多宅”通常是为了满足农户储存薪柴、农业生产资料等实际需求。例如,建瓯山区的农民仍然习惯使用柴火做饭,利用林业生产的木材废料作为生活能源既经济又实用。因此,他们在房前屋后搭建附属房,用于晾晒和储存薪柴及农具,以避免占用主房的居住空间。这类附属建筑往往是简易的土木或砖木结构,虽然不用于居住,但确实是农户日常生活和生产的重要组成部分。跨村型“一户多宅”则反映了农户在务工和农业生产间的双重需求。集镇地区提供了更多的就业机会和完善的基础设施,农户希望享受城镇服务,同时继续在原村进行农业生产。因此,他们在集镇购买土地建房,形成“候鸟型”居住模式。这种模式既满足了务工求学的需要,又保留了农业生产的基础。这类农户在经济上较为富裕,能够承担在集镇购地建房的费用,表明其家庭发展已达到一定水平。

3.3" 法律颁布与修订

自建国以来,中国的农村宅基地政策经历了多次重要的调整与完善。1982年实施的《村镇建房用地管理条例》是最早对宅基地面积标准作出明确规定的文件。该条例在1987年被《土地管理法》取代,并在此基础上进一步明确了宅基地面积的标准。这些规定至今仍然适用。值得注意的是,“一户一宅”的概念是在1999年修订的《土地管理法》中正式提出的,这一修订对宅基地的空间和面积进行了双重限制。因此,可以说,1999年之后,对多建、超建现象的监管才真正开始严格起来。在历史和法律背景下,对于“多建”或“超建”是否属于违规行为,应依据当时的法律法规来判断。比如,1982年之前多建、超建的宅基地现象不应被视为违规,因为当时尚无明确的法律规定;而1999年之后,任何多建、超建的行为则被视为违反《土地管理法》。

4" “一户多宅”退出路径探索

4.1" 尊重农民生计发展,明晰分户认定

农村的发展以农业为核心,虽然宅基地本身并不直接参与农业生产,但它对农业发展的间接影响是显而易见的。在尊重农民生产和生活规律的基础上,因势利导,明晰分户认定,才能顺利破解“一户多宅”的难题。现行的2种“户”的认定方式存在农户意愿和制度规定的冲突。“承包户”分户更符合现代人独居的意愿,但这种方式会导致父母去世后子女继承房宅,进而造成“一户多宅”。因此,选择此类分户标准时,必须签署父母离世后房屋估价收储、宅基地收归集体的协议。而“公安户”分户则不会造成继承型“一户多宅”,但子嗣与父母同宅生活可能增加家庭纠纷的风险,这需要结合各家庭的具体情况来决定。笔者认为,可以让2种认定标准共存,通过增加条款的方式,既避免继承型“一户多宅”,又尊重农户的生活意愿,使其自由选择是否与父母同住。

4.2" 拓宽资格权范围,激活小城镇发展

将“一处宅基地”解释为“一块宅基地”,可能会导致附属型和跨村型“一户多宅”现象。部分地方将其视为违法违规占用,要求拆除或无偿退出,但实施难度较大。我国设立宅基地制度的初衷是促进农村农业生产、保障农民“居有定所”及维持社会稳定[8]。改革的根本前提是必须保障土地生产功能的充分发挥[9]。从功能需求的角度来看,附属房具备养殖畜禽、存放农具和薪柴等功能,跨村建房则承担着农户获取基础服务的功能。强制退出有悖于农户的生计需求,势必事与愿违。从退出再利用的角度来看,附属型房屋面积通常较小,退出后难以规模化利用或流转使用,只会导致空间闲置;跨村建房的退出必然会让农户失去公共服务和基础设施的便利,增加生活成本,甚至可能迫使一些农户外出务工或迁往城市,导致农村人口流失,不利于乡村发展和小城镇化进程。因此,笔者认为,适度拓宽宅基地资格权范围,将“一户多宅”中的“一处”认定为“一个地方”,由村域放宽至乡镇范围。建议制定更加灵活的宅基地管理政策,实现农民在乡镇范围内的合理迁移和流动,以推动小城镇化进程。具体措施包括探索宅基地部分使用权的灵活转让机制,并引入非集体成员有偿使用的政策。在实施过程中,应确保宅基地的总面积符合政策规定,以保持其福利性质。同时,对宅基地的使用面积进行合理限制,避免过度占用土地资源。对于超出面积限制的宅基地,应对超出部分实行有偿使用。对于附属房则将其归入农村人居环境整治,规范标准、提升景观。

4.3" 允许转让“多宅”使用权,建立自主有序退出机制

宅基地退出是一项以农民为主体的业务工程,不应成为地方政绩工程。“一户多宅”现象是在长期的农户生计发展和土地制度法律改革中逐步形成的,在部分地区的宅基地并非仅仅通过无偿分配获得,而是通过市场竞标等有偿方式取得。因此,宅基地退出不能过快过急、强行退拆,这样会损害农民的合法利益。应在现有法律规定的基础上,结合行政与市场手段,设计有序的退出机制。村集体在管理上应做到“管新建、消旧存”。一方面,明确村庄规划建设红线,红线外严厉处理违法宅基地,红线内严格执行要建新先拆旧的规定,严禁新增“一户多宅”。另一方面,建立统一的宅基地确权登记系统和非法占用宅基地的有偿使用制度,对附属房、跨村建房予以确权承认,超出标准面积部分实行有偿使用。对于继承型、违规型“一户多宅”,根据村财政及发展需求可实行有偿收储。对于村财政无力支持有偿退出的,可交由历史和市场解决。随着“多宅户”家庭成员的增加,会逐渐消化其多占的宅基地,或在法律允许的范围内交由市场,允许宅基地使用权转让。地方政府在管理层面应一方面在乡镇建立执法队,协助村集体处理新增违法“一户多宅”;另一方面建立农村宅基地基准地价体系和房产估价体系,显化宅基地及农民房屋的资产权益,为收储、置换、交易提供依据,为“一户多宅”转让退出提供规范的平台。

5" 结束语

福建省建瓯市是全国104个新一轮农村宅基地制度改革试点县之一,农业是其经济的基础。为了促进农业发展,建瓯市选择了小城镇建设的发展道路。笔者通过对5个试点村的村“两委”和村民进行调研,从农户生计发展的角度剖析“一户多宅”现象及其成因,并探索合理的退出路径,以期为相关政策的制定和实施提供参考。

参考文献:

[1] 刘守英.农村宅基地制度的特殊性与出路[J].国家行政学院学报,2015(3):18-24,43.

[2] 张勇,周丽,贾伟.农村宅基地盘活利用研究进展与展望[J].中国农业大学学报,2020,25(6):129-141.

[3] 高欣,张安录,李超.社会保障,非农收入预期与宅基地退出决策行为——基于上海市金山区、松江区等经济发达地区的实证分析[J].中国土地科学2016,30(6):89-97.

[4] 叶敬忠.乡村振兴不是乡村过度产业化[J].农村经营管理,2018(8):21.

[5] 杨丽霞,朱从谋,苑韶峰,等.基于供给侧改革的农户宅基地退出意愿及福利变化分析:以浙江省义乌市为例[J].中国土地科学,2018,32(1):35-41.

[6] 谢臻,沈梓睿,范胜龙.农业需求侧视角下宅基地“一户多宅”分类退出及其整治效应[J].资源科学,2022,44(11):2276-2289.

[7] 岳晓武,雷爱先,周冀衡.对当前土地制度改革的几点思考(下)[J].中国土地,2014(5):14-17.

[8] 欧阳安蛟,蔡锋铭,陈立定.农村宅基地退出机制建立探讨[J].中国土地科学,2009,23(10):26-30.

[9] 朱道林.农村土地制度改革须以土地资源本质属性为基础[J].中国土地,2018(11):13-15.