新农科背景下遥感地学分析课程混合式教学效果探究

2025-02-01刘立段永红秦明星荆耀栋刘奋武

摘" 要:新农科是以现代农业需求为导向,融合信息技术、生物技术、环境科学等领域,对传统农业科学进行创新改造的学科体系。而遥感技术通过精准数据分析提高农业生产效率和资源利用率,正是新农科的重要组成部分。在此背景下,该研究通过调查问卷探讨遥感地学分析课程的混合式教学效果,评估学生在知识掌握、实践能力提升和学习满意度方面的表现。结果表明,混合式教学模式不仅提高学生对遥感技术的理解与应用能力,还增强其自主学习能力,且学生对该模式表现出较高的满意度。该研究为新农科背景下课程教学改革提供有益参考。

关键词:遥感地学分析;新农科;混合式教学;教学效果;问卷调查

中图分类号:G642" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2025)01-0139-06

Abstract: New Agricultural Science is a discipline system oriented towards the needs of modern agriculture, integrating fields such as information technology, biotechnology, and environmental science to innovate and transform traditional agricultural science. Remote sensing technology, which improves agricultural production efficiency and resource utilization through precise data analysis, is an important component of New Agricultural Science. Against this backdrop, this study explored the effectiveness of the blended teaching approach in the Remote Sensing and Geoscience Analysis course through a questionnaire survey, evaluating students' performance in knowledge acquisition, practical skill enhancement, and learning satisfaction. The results indicated that the blended teaching mode not only improved students' understanding and application of remote sensing technology but also enhanced their self-directed learning abilities. Additionally, students expressed high satisfaction with this teaching mode. This study provided valuable insights for curriculum reform in the context of New Agricultural Science.

Keywords: Remote Sensing and Geoscience Analysis; New Agricultural Science; blended teaching; teaching efficiency; questionnaire survey

随着现代农业的迅猛发展,“新农科”应运而生,作为一种以现代农业需求为导向的学科体系,它整合了信息技术、生物技术和环境科学等多个领域,对传统农业科学进行了创新性改造,促进了农业的现代化和智能化进程[1]。在党的二十大报告中提出的中国式现代化中,“三农”的现代化无疑是全面实现现代化中至关重要的工作之一,而新农科建设的终极目标在于培养能够适应现代农业需求的创新型、复合型人才,以助力农业生产的可持续发展[1]。

遥感技术,作为现代农业科学的关键构成要素,通过远距离的采集和解析精确的地理空间信息,广泛地渗透至农业生产过程的各个阶段。该技术不仅能够实时监控作物的生长状况、识别病虫害问题,还能够对土壤状况进行评估,并对农业资源的配置进行优化,进而显著提升农业生产效率和资源的使用效能。在现代农业领域,遥感技术已经成为实现精细化农业管理的关键手段[2]。

遥感地学分析是应用遥感数据源,将遥感的理论、方法和技术与地学信息相连接,建立信息转换模型,从而实现快捷、方便、省时省力解决复杂地学问题。然而,传统的遥感地学分析的应用主要偏向地质和地理学,对于农学方面的应用较少。同时随着信息技术的发展,传统的以“教师课堂讲授+学生课下完成作业+实验操作”的教学模式存在一些不足,例如缺乏灵活性、个性化程度低、资源有限、互动性不足、学习效果难以监控,以及难以激发学生的自主学习动力等[3]。

基于此,本研究旨在通过调查问卷评估混合式教学在该课程中的效果,探索如何更好地提升学生的知识掌握和实践能力。其中,混合式教学模式不仅改善了学生对遥感技术的理解,还增强了其自主学习能力,并得到了学生的高度认可。这为未来在新农科背景下进行课程教学改革提供了有力的参考依据。为此,本研究重新设计了教学内容,围绕农业主题构建了7个模块:绪论与作物分布—土地遥感、作物的物质基础—土壤遥感、作物长势—植被遥感、作物的环境条件—大气遥感、作物的生命之源—水体遥感、作物的威胁—灾害生态遥感和作物的归处—城市遥感。根据这些主题特点,嵌入了遥感数据获取与预处理、图像增强、分类等相关知识点。教学方法上采用了线上自主学习基础知识+线下重难点讲授和翻转课堂相结合的模式,充分利用慕课(MOOC)、超星学习通等线上资源,并借助QQ、微信等网络平台实施混合式教学[3]。具体教学环节分为课前、课中和课后:课前围绕农业主题设计课程内容,强调跨学科特点,将基础知识(如土壤遥感中的土壤学部分)转移到线上学习,拓展学习时间和空间,提高学生兴趣;课中注重知识点的巩固和主题应用案例的分组分享,提升学生的自主学习能力;课后通过项目式教学开展实验和实训,引导学生基于问题和兴趣完成课程论文,突出“两性一度”的培养目标。为探讨遥感地学分析课程混合式教学模式的实际效果,本研究团队对参与该课程的学生进行了问卷调查,并针对调查中发现的问题提出了相应的改进建议,以期为高校混合式课程教学改革提供有价值的参考[4]。

1" 新农科背景下遥感地学分析课程混合式教学问卷调查反馈分析

1.1" 问卷调查设计

为探究遥感地学分析课程中混合式教学模式的实施成效,研究团队借助问卷星平台,对2023年秋季学期授课班级的95名学生进行了问卷调查。问卷调查采取匿名方式,旨在鼓励学生表达其真实感受。最终,有71名学生参与了问卷填写,共回收有效问卷71份,有效问卷回收率达到100%。问卷内容包括单选题、多选题以及开放性问题[4]。

1.2" 调查结果分析

本研究采用Excel软件对样本数据执行了统计分析,旨在探讨在新农科背景下实施的遥感地学分析混合式教学模式的实践成效及其面临的问题[4]。

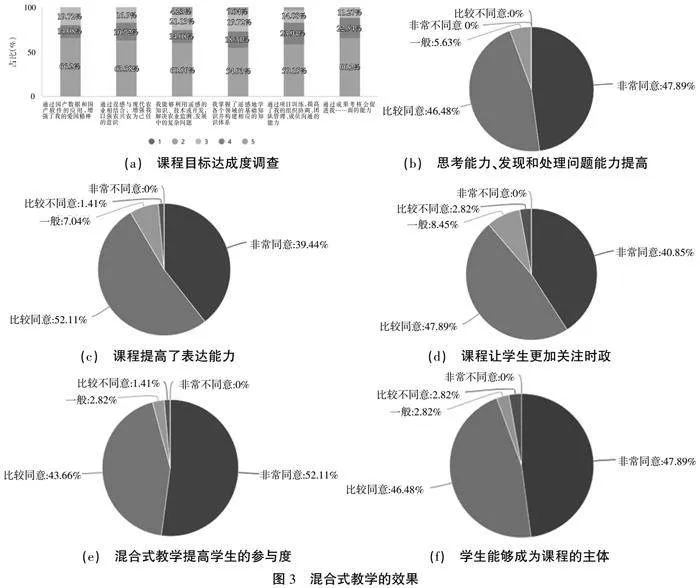

1.2.1" 对混合式教学的认知及需求

图1(a)表明,有94.37%的学生(非常同意和比较同意的比例之和)认为混合式教学方式比传统线下教学更能提高他们的学习能力和解决问题的能力。仅有5.63%的学生选择了一般,而没有学生选择比较不同意和非常不同意。因此,混合式教学方式在该课程中获得了广泛的认可和支持,对学生学习能力和问题解决能力的提升起到了积极作用。

针对遥感地学分析混合式教学方式的启发性和感染力调查中(图1(b)和图1(c)),超92%的人选择了“非常同意”和“比较同意”这2个选项,说明大多数人认为相比于传统的教学,混合式教学方式更具有启发性和感染力,能够更好地吸引学生的注意力。

而对于遥感地学分析的混合式教学方法满意度中(图1(d)),有47.89%的人选择“非常同意”,45.07%的人选择“比较同意”,显示了对该教学方法的积极认可。仅有1.41%的人选择“比较不同意”,没有人选择“非常不同意”,表明对该教学方法的不满意度较低。整体而言,学生对该混合式教学方法持肯定态度。

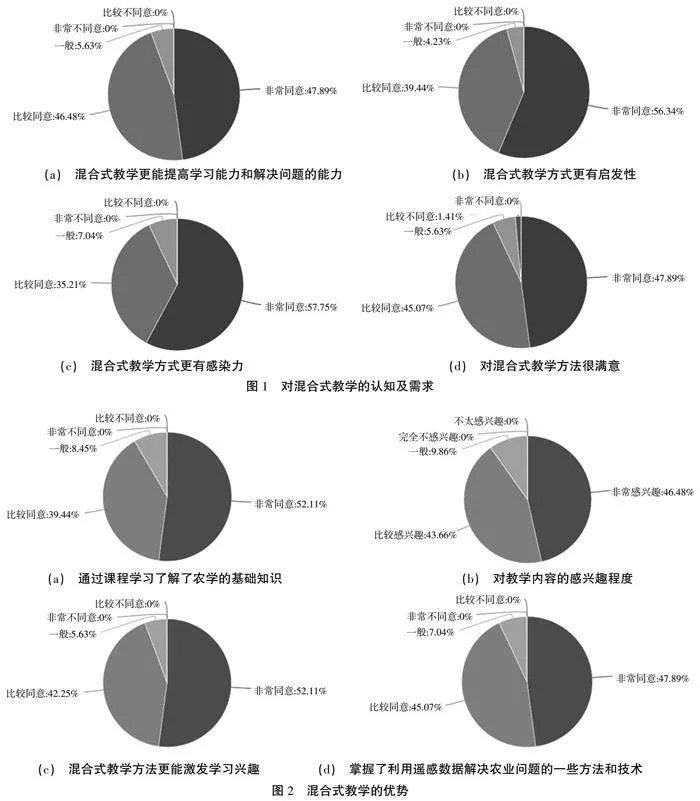

1.2.2" 混合式教学的优势

1)强化对农学等知识掌握。针对遥感地学分析课程融入农学基础知识的学习调查中(图2(a)),大多数人选择了“非常同意”(52.11%)或者“比较同意”(39.44%)这2个选项。仅有少数人选择了“一般”(8.45%)这个选项。而对于“比较不同意”和“非常不同意”这2个选项,则没有人选择。因此可以得出结论,学习者对于该课程所提供的土地、土壤、植被、大气、水体、灾害生态和城市的基础知识了解持有较高的认可度。

2)增强了课程的兴趣。图2(b)显示,绝大多数人对该教学内容表现出较高的兴趣,其中有46.48%的人表示非常感兴趣,43.66%的人表示比较感兴趣,而只有少数人(9.86%)表示对此教学内容感兴趣程度一般。在本次调查中,没有人表示不太感兴趣或完全不感兴趣。因此,可以得出结论,混合式教学提升了学生的关注和兴趣。此外,超过90%的学生认为混合的教学方法更能激发学习兴趣,课堂气氛更加活跃,师生互动良好(图2(c))。

3)熟悉并掌握了遥感技术在农业方面的应用。学生对于掌握利用遥感数据解决土地、土壤、植被、大气、水体、灾害生态和城市等地学问题的方法和技术持肯定态度。具体而言(图2(d)),有47.89%的学习者表示“非常同意”,45.07%的学习者表示“比较同意”,而只有7.04%的学习者选择“一般”,没有人选择“比较不同意”或“非常不同意”。因此,可以得出结论,学习者对于该课程所涵盖的遥感数据解决地学问题的方法和技术持有较为积极的态度。

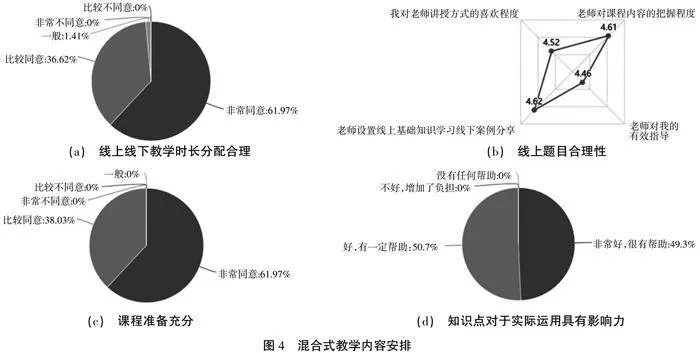

1.2.3" 混合式教学的效果

1)课程目标基本达成(10题)。图3(a)显示,所有培养目标的平均分为4.4,表明大部分受访者对整体培养目标的达成度较为满意。具体而言:①通过国产数据和国产软件的应用,增强了爱国精神的平均分为4.46,表明大部分受访者对此项培养目标达成度较为满意。②通过遥感与现代农业相结合,增强强农兴农意识的平均分也为4.46,与第一项相似,受访者对此项培养目标达成度也较为满意。③对于利用遥感知识解决农业问题的能力,平均分为4.31,显示受访者对自己在这方面的表现较为满意。④受访者对遥感地学基础知识的掌握和知识体系构建的满意度较高,平均分为4.21。⑤通过项目训练提高组织协调能力的平均分为4.39,显示受访者对自己在团队管理和沟通方面的表现较为满意。⑥通过成果考核促进问题解决能力的平均分最高,为4.55,受访者对自己的文献查阅、数据获取、文本撰写等能力的提升感到满意。

2)学生能力得到全面提高,尤其是课程思政、处理问题和表达能力(7—9题)。图3(b)显示,绝大多数学习者(94.37%)对课程学习后的思考能力、发现和处理问题的能力的提高持肯定态度,其中47.89%的学习者表示“非常同意”,46.48%的学习者表示“比较同意”。仅有5.63%的学习者选择了“一般”,而没有人选择“比较不同意”和“非常不同意”。因此可以得出结论,该课程对学习者的思考能力、发现和处理问题的能力有显著的提高作用。

图3(c)表明,大部分学生对提高表达能力持有积极态度。具体来看,有39.44%的学生表示非常同意,52.11%的学生表示比较同意,7.04%的学生表示一般,仅有1.41%的学员表示比较不同意,没有学生表示非常不同意。整体来看,学生对该课程案例分享在提高表达能力方面的效果持肯定态度。

对于将遥感方法应用到对时政问题关注和现实生活中这一观点(图3(d)),大部分人持比较同意(47.89%)和非常同意(40.85%)的态度,共计占据了88.74%的比例。而持一般态度的人数较少,仅占8.45%。比较不同意和非常不同意的人数较少,分别为2.82%和0%。因此,绝大多数人对将遥感方法应用到时政问题和现实生活中持肯定态度。

3)学生参与度明显提升(14、18题)。图3(e)表明,通过线上、线下讨论与翻转课堂相比于传统教学方式的参与度更多。具体来说,有52.11%的参与者表示“非常同意”,43.66%的参与者表示“比较同意”,仅有1.41%的参与者表示“比较不同意”,没有人选择“非常不同意”。因此,可以得出结论,通过线上、线下讨论与翻转课堂的教学方式能够明显提高参与度,受到参与者的广泛认可。

而在遥感地学分析课堂上采用线上、线下混合式教学方式,学生对于自己能够成为课堂的主体的态度(图3(f)),主要集中在“非常同意”和“比较同意”2个选项,分别占比47.89%和46.48%,表明大多数学生对于这种教学方式下能够成为课堂主体持肯定态度。同时,只有极少数学生选择了“一般”和“比较不同意”2个选项,说明整体上学生对于自己在这样的教学模式下能够成为课堂主体持积极态度。

1.2.4" 混合式教学内容安排

对于老师线上、线下教学时长分配是否合理方面(图4(a)),有61.97%的人选择“非常同意”,36.62%的人选择“比较同意”,仅有1.41%的人选择“一般”。可以看出绝大多数人认为老师的线上、线下教学时长分配合理,能够突出重点,讲清难点,思路清晰。

对于线上题目方面(图4(b)),大多数人认为遥感地学分析线上“测验/作业”题量适中,可以在规定时间内全部完成。只有少数人认为题量过少或者较多,对私人时间有影响。具体而言:①整体来看,学生对老师的课程内容把握程度、有效指导、线上基础知识学习线下案例分享和讲授方式的满意度都较高,平均分均在4.46到4.62之间。②在各项评价中,学生对老师对课程内容的把握程度和线上基础知识学习线下案例分享的评分最高,分别为4.61和4.62。③在总体小计中,大部分学生对老师的教学满意度较高,平均分约为4.55。

对于课堂准备方面(图4(c)),对于“老师备课认真,教学负责,线上课程选用与制作合适”有61.97%的人选择了“非常同意”,而有38.03%的人选择了“比较同意”。可以看出绝大多数人对老师的备课认真程度、教学负责性以及线上课程的选用与制作合适性持肯定态度。

对于知识点的影响力方面(图4(d)),有49.3%受访者认为该课程知识点在实际运用中非常好,很有帮助,有50.7%的受访者认为该课程知识点好,有一定帮助。没有受访者认为该课程没有任何帮助或增加了负担。因此,可以得出结论:该课程知识点的实际运用对受访者在各类比赛或思考问题的方式有积极的影响,大多数受访者认为该课程对他们有帮助。

2" 存在的问题及对策

2.1" 学生对混合式教学投入度不够

学生们在参与混合式教学的过程中,表现出对这种教学模式的投入和参与度不足。混合式教学结合了线上学习和传统面对面教学的优势,旨在通过灵活多样的教学方式提高学习效果。然而,学生们线上学习有孤独感,注意力不集中,达不到最高的学习效率;为了提高学生的投入度,需要进一步探索如何激发学生的学习兴趣,如何更好地引导学生适应混合式教学,并提供更多的支持和资源,帮助学生充分利用这种教学模式的优势,从而提升他们的学习效果和整体教育体验。

2.2" 部分专题的趣味性和逻辑性有待提高

关于对遥感地学分析课程学习各个专题的熟练程度方面,学生们表现出较大的差异性,其中对土地利用类型提取(78.87%)、植被长时间序列时空变化(57.75%)、基于遥感的生态环境评价(61.97%)、城市夜光数据提取城市面积(64.79%)等遥感应用问题有较高的熟练解决能力。而利用大气物质反演(29.58%)和利用可见光和SAR提取水体(29.58%)的问题相对来说解决能力较低。因此,需要通过增加更多生动有趣的元素和优化结构安排来加以改进。

2.3" 课程考核方式有待完善

当前的考核方式突出多元考核,包括线上学习(10%),课堂表现(10%),案例分享(10%),确定性主题实验成绩(20%)和拓展性主题课程论文(50%),其中课堂表现包括考勤(线上和线下)和线下互动。

线上学习考核虽然有,但占比较少,导致部分学生基础知识的掌握方面存在一定的局限性。部分学生反映,现有的评估机制未能充分反映他们在混合式教学模式下的实际学习成果。因此,未来在课程设计中需要改进考核方式,使其更加多元化和综合性,以更好地适应混合式教学模式的特点,并更加全面、公正地评价学生的学习效果。

3" 结束语

通过对遥感地学分析课程混合式教学的问卷调查和数据分析表明,学生对混合式教学模式持积极态度,并认为其在提升学习能力、解决问题能力以及课程兴趣方面具有显著优势,同时对教师的教学质量和方式也较为满意。然而,调查也发现学生对混合式教学的参与度和投入度存在不足,部分专题的趣味性和逻辑性有待提高,同时当前的考核方式未能充分反映学生的实际学习成果。因此,建议在未来的教学设计中进一步改进教学内容、增强学生参与度,并优化考核方式,以更好地提升教学效果和学生的整体学习体验。

参考文献:

[1] 郭绪虎,张弘弛,殷丽丽.以新农科理念为导向的生物农药课程教学改革与实践[J].高教学刊,2022,8(13):133-136.

[2] 阿拉法特·买尔旦,赛亚勒·阿布都力江,李震,等.少课时“机械制图”课程混合式教学设计研究与实践[J].科技风,2022(23):111-113.

[3] 刘立文,段永红,徐立帅,等.面向新农科的遥感“课程思政”建设[J].测绘与空间地理信息,2021,44(2):5-8.

[4] 彭涛,林青霞,董晓华,等.基于问卷调查的工程水文学混合式教学效果探究[J].科教导刊,2023(33):140-143.

基金项目:教育部产学合作协同育人项目(220802313170746、202102245010);山西省一流课程建设项目(K2024363);山西省高等学校教学改革创新项目(J20230316);山西省教育科学“十三五”规划2020年度“互联网+教育”专项课题(HLW-20017);山西省高等学校教学改革创新项目(J20240426)

第一作者简介:刘立文(1988-),男,博士,副教授。研究方向为农业资源环境信息系统方面的教学与科研。

*通信作者:段永红(1967-),男,博士,教授。研究方向为区域环境污染与3S技术应用方面的教学与研究。