乡村振兴背景下当代大学生就业观研究

2025-02-01谢瞰刘杰

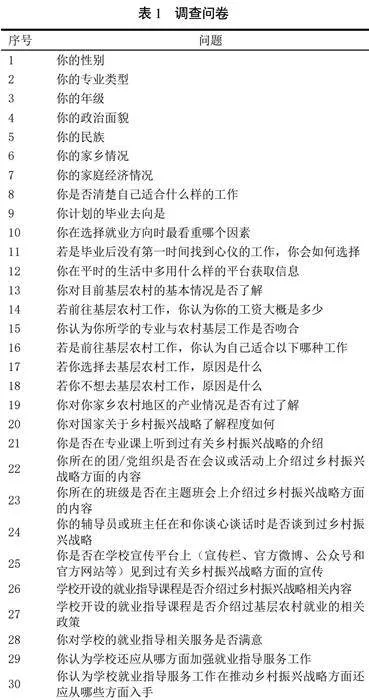

摘" 要:当前大学生的就业观呈现多元化、实用性、创业意识和社会责任感等特点。这些特点与教育背景、家庭环境、社会经济状况和政策导向等多方面因素有着千丝万缕的联系。大学生的就业观不仅影响其个人的职业发展和生活质量,也对社会的劳动力市场和经济发展产生重要影响。该文融合李克特量表的设计制作含有30个问题的调查问卷和具有针对性的半结构化访谈框架,通过对云南省的1 275个样本进行研究,分析造成乡村振兴大背景下大学生就业观差异性的原因,并探讨大学生的就业观对其个人发展、社会劳动力市场结构以及社会经济发展产生的影响。

关键词:大学生就业观;乡村振兴;大学生就业指导课程;人才队伍;职业生涯

中图分类号:G647" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2025)01-0171-06

Abstract: The current outlook of employment of college students is characterized by diversity, practicality, entrepreneurial awareness and social responsibility. These characteristics are inextricably related to many factors such as educational background, family environment, social and economic conditions and policy orientation. College students' outlook of employment not only affects their personal career development and quality of life, but also has an important impact on the labor market and economic development of society. This paper combines the design of the Likert Scale and produces a 30-question questionnaire and a targeted semi-structured interview framework. Through a study of 1 275 samples from Yunnan Province, this paper analyzes the reasons for the differences in college students' outlook of employment in the context of rural revitalization, and explores the impact of college students' outlook of employment on their personal development, social labor market structure and social and economic development.

Keywords: college students' outlook of employment; rural revitalization; college students' employment guidance courses; talent team; career

随着社会经济的快速发展和高等教育的普及,大学生的就业问题始终是社会关注的一大焦点[1]。大学生就业观不仅关系到个人的发展,也影响着社会的稳定与进步。研究当代大学生就业观的意义和重要性体现在对当前大学生就业状况的深入了解、乡村振兴战略的推动以及教育改革和人才培养的促进等方面,对于推动社会经济持续健康发展具有重要的现实意义和深远的历史意义[2]。

根据《教育部关于做好2024届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》(教就业〔2023〕4号)的要求,将从加强就业教育和观念引导、加强生涯教育和就业指导、办好全国大学生职业规划大赛、引导强化就业实习实践和切实维护毕业生就业权益等几个方面推进构建高质量就业指导服务体系,全力促进高校毕业生高质量充分就业[3]。研究当代大学生的就业观,对于理解他们面临的就业挑战、期望和需求至关重要。这不仅能够指导高校和政府部门更精准地制定就业政策和服务,还能够帮助大学生更好地适应社会需求,实现个人职业发展与社会经济发展的双赢。

研究当代大学生就业观有助于深入了解当前大学生的就业态度、价值取向和行为意向[4]。随着社会经济的发展和就业环境的变化,大学生的就业观念也在不断演变。研究可以帮助我们把握大学生对就业的期望和追求,为制定更加有效的就业政策和指导措施提供依据。

研究当代大学生就业观可以为促进乡村振兴提供重要参考。乡村振兴是当前我国面临的重大战略任务,而大学生作为国家人才队伍的重要组成部分,其就业观念的形成和变化对于乡村振兴具有重要影响。通过研究大学生对于乡村就业的态度和看法,可以为制定针对性的政策措施提供参考,促进大学生到乡村就业,推动乡村振兴[5]。

研究当代大学生就业观还可以促进教育改革和人才培养[6]。大学生的就业观念受到多方面因素的影响,包括教育、家庭、社会等。通过研究大学生就业观的形成和演变规律,可以为高校提供改进教育教学方式,培养更适应社会需求的人才的思路和方法。

1 研究对象与研究方法

通过云南省高校辅导员网络,以完全随机的方式将问卷发放至云南省公办本科及地州专科学校。本次研究的样本覆盖来自不同地区和城市的在校大学生,涵盖理学、农学、工学和管理学四大主流专业领域。融合了李克特量表的设计,制作了含有30个问题的调查问卷和具有针对性的半结构化访谈框架(表1)。在数据整理中,没有将回答问卷用时少于60 s的样本纳入最终数据,并剔除了回答中存有前后矛盾和逻辑错误的数据。最终,数据样本共有1 275个受访个体。其中,男、女生占比分别为35.45%和64.55%。大一到大四的样本占比分别为33.18%、20.94%、29.80%和16.08%。理学、农学、工学和管理学四大专业的占比分别为44.78%、34.20%、12.00%和9.02%。并在js-STAR XR+ release 1.9.7 j版本中进行χ2检验,以评估各组别之间的差异性。

2" 大学生就业观的基本现状

当代社会背景下,大学生就业观经历了显著的转变,这一变化不仅体现在就业选择上,而且在对职业价值的认识、个人发展规划以及社会责任感的体现上也有所不同[7]。高等教育的普及和多样化,使得大学生具有更广泛的知识视野和更丰富的学习经历,这直接影响了他们的就业观念和职业选择[8]。在推进中国式现代化新征程上,经济全球化、产业结构的升级转型等因素的不断叠加,为大学生提供了更多样化的就业机会,同时也带来了更激烈的竞争压力,这促使大学生在就业时不得不考虑更多维度的因素,包括职业的未来发展潜力、行业的稳定性等。科技的快速发展,尤其是信息技术的广泛应用,创造了大量新兴行业和就业岗位,同时也对劳动市场的技能需求产生了重大影响[9]。大学生必须适应这种技能需求的变化,不断更新自己的知识和技能体系,以满足新兴行业的就业要求。在全球化和网络化的背景下,不同文化和价值观的交流更加频繁,这对大学生的世界观、人生观和价值观产生了深刻影响。在就业观念上,这促使大学生越来越强调个人的职业满意度和工作与生活的平衡,追求更高层次的精神满足和自我实现。

从总体表现上来看,随着全球化和信息技术的飞速发展,尤其是互联网和人工智能的广泛应用,传统就业市场和职业结构发生了根本性变化。新的就业形态和职业类型不断涌现,对大学生的就业观念和就业能力提出了新的挑战和要求。此外,社会经济结构的转型也对大学生就业产生了重要影响,使得大学生就业观成为社会学、教育学和经济学等多学科交叉研究的重要课题[10]。现代大学生面对的就业市场更加广阔,不再局限于传统的国有企业和公共机构,私营企业、外资企业、创业公司甚至跨国公司都成为其就业选择的对象[11]。此外,随着“互联网+”时代的到来,远程工作、自由职业等新型就业方式受到越来越多大学生的青睐。当前大学生在职业选择上越来越注重个性化的价值追求,他们倾向于选择能够体现个人特长和兴趣、实现个人价值与社会价值相结合的职业。工作与生活平衡、个人发展空间、企业文化等因素在职业选择中的重要性逐渐增加。受到“大众创业、万众创新”政策的影响,当前大学生中创业意识显著提升。越来越多的大学生愿意尝试创业,通过自己的努力实现创新和价值的创造。这一现象不仅有助于拓宽就业渠道,还能促进社会经济的发展和更新。

3" 乡村振兴背景下教育工作者面临的新挑战

乡村振兴战略为大学生就业提供了新的方向和广阔的舞台,但也提出了新的挑战和要求。在面对就业选择时,当前大学生越来越多地考虑到职业对社会的贡献和影响,越来越多的大学生愿意从事对社会有益的工作,深入基层开展环保、公益、教育等领域的工作,展现出较强的社会责任感和使命感。教育工作者需要积极贯彻落实《教育部关于做好2024届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》(教就业〔2023〕4号)的要求,结合时代背景和学生实际,不断创新就业教育模式和就业服务体系,引导和支持大学生积极参与乡村振兴,促进其高质量充分就业。

加强就业教育,培养学生的正确就业观念,引导学生树立全面、客观的就业价值观,鼓励学生根据自身的兴趣、特长和职业规划,有选择性地参与到乡村振兴中。这包括认识到就业不仅是个人发展的需要,也是服务国家和社会的重要途径。对于大学生而言,了解乡村振兴的战略意义以及自身在其中可以扮演的角色至关重要。教育工作者应通过课程、讲座、研讨会等形式,增加学生对乡村振兴政策的了解,引导学生将个人职业规划与国家乡村振兴战略相结合。教育者还需要改变学生片面追求高薪、高职位的传统就业观念,引导他们正确认识自我价值与社会责任的关系。通过树立正确的就业观念,促进学生形成更加全面和深入的职业理解,鼓励他们将就业视为个人成长、学习和贡献社会的重要阶段。

通过生涯教育和就业指导,帮助学生了解自我、明确职业定位。教育者应该帮助学生进行职业生涯规划,包括自我认知、职业探索、目标设定和职业决策等方面的指导。通过个性化的指导服务,教育者可以帮助学生识别自己的兴趣、能力和价值观,进而做出更为合理的职业选择。针对乡村振兴,教育工作者应该提供相关的职业信息,介绍乡村振兴中的就业机会和创业平台,鼓励学生将自己的专业知识和技能应用到乡村发展中。同时,通过建立校企合作、实习基地等方式,为学生提供接触乡村振兴实践的机会,增强其实践经验和职业技能。

教育工作者应积极组织和引导学生参加以乡村振兴为主题的职业规划大赛,通过竞赛激发学生对乡村振兴的兴趣和热情。大赛可以提供一个展示平台,让学生将自己对乡村振兴的理解、创意和规划呈现出来,同时也为学生提供了解行业趋势、锻炼能力、提升个人竞争力的机会,进而激发学生参与乡村振兴的热情和创造力,促进学生就业创业观念的创新和实践能力的提升。

实习实践是连接学生与职业世界的重要桥梁,对于学生理解职业、掌握技能、提高就业竞争力具有重要作用。教育工作者应通过与企业、乡村合作,创造更多的实习机会,尤其是在乡村振兴相关领域的实习机会,让学生能够深入了解乡村振兴的现实需求和挑战,以及自己在其中可以发挥的作用。通过实习实践,学生不仅可以将理论知识应用到实践中,还可以通过实际工作体验乡村生活,增进对乡村振兴的理解和认同,为未来可能的职业选择做好准备。

教育工作者在构建高质量就业指导服务体系的过程中,需要深刻理解乡村振兴的战略意义,积极引导学生树立正确的就业观念,通过生涯教育、职业指导、实践机会的提供以及全面的就业服务,帮助学生实现个人价值,促进高质量充分就业。同时,需要关注学生的整体发展,包括职业规划、技能提升、心理健康等方面,全方位地支持学生走向成功的职业生涯。这就进一步凸显了研究当代大学生就业观的紧迫性和必要性。

4" 总结和分析

4.1" 专业差异分析

理学、农学、工学和管理学专业的大学生在就业观上的总体差异并不显著(χ2=3.267 6,pgt;0.05)。这种统一性主要体现在他们对就业的基本态度和价值取向上,大多数学生均将就业视为实现个人价值、获得社会认可和经济独立的重要途径。这种就业观的共性基础,与当代高等教育普及、就业市场竞争激烈的背景紧密相关,反映出新时代大学生面临的共同挑战和社会期待。但是,基于不同工作对不同专业领域的需求差异,这4个专业的大学生在具体职业选择上依然存在显著差异(χ2=34.273 9,plt;0.05)。

41.16%的理学本科生选择毕业后继续深造,在4个专业中占比最高。理学专业的学生倾向于通过继续深造来追求学术或研究方向的职业生涯,这反映出理学领域的知识体系和技能要求较为特殊,对深层次研究和创新能力的需求较高。此外,理学领域的就业市场相对狭窄,学术和研究岗位通常被视为更为理想的职业选择。34.86%的农学本科生选择考取公务员或者进入事业单位,在4个专业中占比最高。农学专业的学生更倾向于考取公务员或进入事业单位,这与农学专业的学科特点和就业市场有关。农学不仅涉及广泛的理论知识,还需要较强的实践能力和社会服务意识。公务员或事业单位能够提供相对稳定的工作环境和社会服务平台,与农学专业学生的职业倾向和价值取向相契合。管理学专业的学生,分别以26.09%的比例选择进入公司或企业和10.43%的比例选择自主创业或者自由职业,在4个专业中占比最高。管理学专业的学生更多地选择进入公司或企业工作,这与管理学的学科特性和市场需求紧密相关。管理学强调的是对组织、资源和流程的有效管理,企业环境提供了充分的应用场景和挑战。同时,相比于其他领域,管理学专业的学生可能更加重视职业发展的速度和广度,选择企业工作能够提供更多的晋升机会和职业发展路径。工学专业的学生在就业选择上表现出较为均衡的分布,但数据显示并未明确列出工学专业的主要倾向。一般而言,工学专业学生更倾向于进入工业、制造或技术服务领域,这些领域能够充分利用他们的专业技能和实践经验。

通过对相关专业的学生和老师开展半结构化的访谈,得出了更进一步的结论。个人价值观和职业兴趣是影响大学生职业选择的重要因素。理学和农学专业的学生可能更加重视知识探索和社会贡献,而工学和管理学专业的学生可能更加注重职业发展和经济收益。这种差异直接影响了他们对不同职业路径的偏好。社会经济状况和行业发展趋势也在很大程度上塑造了大学生的就业观和职业选择。例如,随着科技的快速发展和产业结构的调整,STEM(科学、技术、工程和数学)领域的就业机会增多,这可能吸引更多工学专业的学生。同样,随着管理学的发展和企业管理需求的增加,管理学专业的学生也面临更广阔的就业市场。教育背景和职业准备也是决定大学生职业选择的重要因素。不同专业的教育培养方案和实践机会不同,这直接影响了学生的技能掌握和职业倾向。例如,工学专业的学生通过参与工程实践和项目开发,可能更倾向于选择与其专业技能相关的职业。乡村振兴战略的实施为大学生就业提供了新的机会和挑战,特别是对于农学和理学专业的学生来说。乡村振兴需要跨学科知识和技能,包括农业技术推广、乡村治理、农产品营销等,为相关专业的大学生提供了广阔的就业空间和发展平台。通过参与乡村振兴项目,不仅可以促进学生的职业发展,还可以加深他们对农村社会和经济的理解,促进个人价值的实现和社会贡献。

4.2" 家乡差异分析

参与本次问卷调查的大学生中,6.6%来自直辖市和省会城市,9.7%来自二、三线城市,17.7%来自县城,66.0%来自农村。从理论上来说,个人的就业观受到多种因素的影响,包括但不限于个人的社会经济背景、教育背景、家庭环境和个人经历等。因此,在初步分析中,我们可能会预期,来自不同社会经济背景的大学生,在就业观念上存在显著差异。然而,问卷调查结果显示,不同背景的大学生在就业观上的差异并不显著(χ2=3.780 6,pgt;0.05),这一发现挑战了传统的理论假设。

高等教育在一定程度上具有平等化的社会效应[12]。大学生在校园内接受相同或类似的教育资源和环境,这可能导致他们在某些观念上形成共识或接近,包括就业观。教育的这种平等化作用可能弱化了社会经济背景对个人就业观的影响。随着信息技术的普及和网络信息资源的广泛获取,来自不同社会经济背景的大学生都能够接触到相似的信息和知识。这种信息的普及可能导致他们在职业规划和就业期望上趋于一致,从而减少了就业观念上的差异。当前的就业市场竞争激烈,无论是来自农村还是城市的大学生,都面临着相似的就业压力和挑战。这种共同的压力可能使得大学生在就业观上形成了类似的态度和期望,比如对就业稳定性的高度重视,以及对于就业质量的共同期待。随着社会流动性的增加,个人的出身背景对其未来发展的限制逐渐减弱。大学生可能更多地基于自身的努力和能力,而不是家庭背景来规划自己的职业道路。这种变化有助于缩小不同社会经济背景大学生之间在就业观念上的差异。

通过对相关专业的学生和老师开展半结构化的访谈,我们注意到这一发现让政策制定者和教育机构发掘到一个盲点,虽然高等教育在促进思想观念趋同方面起到了积极作用,但这并不意味着所有大学生的就业准备和能力是平等的。因此,教育政策和职业指导服务需更加个性化,注重发掘和满足不同学生群体的具体需要,尤其是那些来自较低社会经济背景的学生,他们可能在职业技能、社交网络等方面仍面临不利情况。职业指导服务应更加注重培养大学生的职业规划能力和就业竞争力,同时提供更多关于职业发展的信息和资源。特别是对于那些社会经济背景较弱的学生,职业指导不仅要提供就业信息,还应包括提升个人软技能、建立职业目标和改善社交网络等方面的指导。此外,大学生就业问题与乡村振兴战略之间存在着紧密的联系。大学生回归乡村从事创新创业活动,不仅可以为自己的职业发展开辟新的途径,也为乡村振兴注入了新的活力和创新资源。因此,鼓励和支持大学生向乡村倾斜的就业和创业,是实现社会可持续发展和缩小城乡差距的重要策略之一。

4.3" 课程设置分析

乡村振兴战略作为国家重大战略之一,其核心目标是全面提升农业现代化水平和乡村的整体发展水平。大学生作为社会新鲜血液,被寄予厚望,成为乡村振兴的重要力量。从教育传播的角度出发,大学教育环境中的宣传教育是形成学生就业观和职业选择的重要因素。基于问卷调查的数据显示,在专业课(χ2=1.962 8,pgt;0.05)、党团活动(χ2=0.155 7,pgt;0.05)、谈心谈话(χ2=2.252 5,pgt;0.05)中融入乡村振兴的宣传教育,并未显著影响学生的就业观和乡村工作意愿。这些活动往往更注重理论知识的传授和思想教育,而缺乏成体系的与学生建立专业发展和个人职业规划紧密结合的实践导向。相比之下,主题班会(χ2=26.983 3,plt;0.05)和就业指导课(χ2=12.931 4,plt;0.05)通过更具体的职业规划指导和乡村振兴案例分享,显著提高了学生对乡村工作的兴趣和意愿。这可能是因为这些活动能够更直接地关联到学生的未来就业选择,提供更实际、更具操作性的信息和指导。

通过对相关专业的学生和老师开展半结构化的访谈,可以发现主题班会和就业指导课往往更加聚焦于职业规划和实际就业市场的情况,这种针对性和实用性是其他教育环节难以比拟的。大学生对于就业的关注度远高于对理论知识的兴趣,因此直接关联到就业的教育环节更容易引起他们的关注和参与。主题班会和就业指导课通常提供更多与讲师互动和反馈的机会,这种双向沟通方式有助于增加学生的参与度和对乡村振兴理念的认同。基于上述分析,为了更有效地提升大学生的乡村振兴参与意愿和就业意向,学校可以将乡村振兴相关内容与学生的专业学习、实习实践相结合,开展更多的田间学习、乡村调研等活动,让学生在实践中感受乡村振兴的意义和价值。加强就业指导课程的开设,特别是增加关于乡村振兴领域的就业指导,邀请在乡村工作的校友分享经验,提供实际操作的职业规划建议。

尝试运用新媒体、社交平台等现代化手段,创新乡村振兴的宣传方式,提高宣传的吸引力和影响力。同时,鼓励学生参与乡村振兴相关的社会实践和志愿服务,从而增强其对乡村振兴战略的理解和认同。通过设置奖学金、实习机会等激励措施,鼓励和支持学生前往乡村工作和参与乡村振兴项目,从而降低学生的就业犹豫和心理障碍。加强高校与地方政府、乡村振兴项目合作,建立长期稳定的合作机制,为学生提供丰富的乡村实习、就业机会。

5" 讨论

在当代社会,随着乡村振兴战略的深入实施,大学生就业观的多元化、实用性、创业意识及社会责任感等特征,日益受到社会各界的广泛关注[13]。这些特征不仅反映了当代大学生对职业选择的个性化需求,也映射出当前社会经济发展的趋势和需求。尤其是在乡村振兴的大背景下,大学生的就业观对其个人发展、社会劳动力市场结构以及社会经济发展产生了深远的影响。

在教育部提出的全面指导之下,加强就业教育和观念引导不仅是帮助学生树立正确的就业观念,也是适应社会经济发展和市场需求变化的必要措施。这一点对于引导大学生树立积极向上的就业态度、调整就业期望和理性面对就业市场有着重要作用。通过加强生涯教育和就业指导,可以帮助大学生更好地了解自我、明确职业定位,从而在就业市场中找到更匹配、更有发展潜力的工作机会。这对于提升大学生的职业竞争力、促进其实现高质量就业具有不可或缺的重要性。办好全国大学生职业规划大赛,不仅能够激发大学生对职业规划的兴趣和热情,还能通过竞赛过程促进学生职业技能和职业素养的提升,为其未来就业打下坚实的基础。通过引导和强化就业实习实践,大学生能够提前接触社会、了解行业,这有助于他们积累实际工作经验,提高解决实际问题的能力,从而在毕业后更快地适应工作环境,提高就业质量。切实维护毕业生就业权益,保障其合法权益不受侵害,是促进高校毕业生高质量充分就业的基础。这有助于营造公平、公正的就业环境,鼓励大学生积极就业,同时提升社会整体就业的质量和水平。

当前大学生的就业观具有明显的多元化特征,他们在职业选择上更加注重个人兴趣和职业发展潜力。实用性也成为大学生就业观的重要组成部分,即重视职业的实际回报和职业稳定性。同时,随着社会创新能力的不断加强,创业意识在大学生中逐渐增强,他们愿意通过创业来实现自我价值。此外,大学生的社会责任感也日益凸显,他们更加关注社会问题和乡村振兴,愿意为社会发展贡献自己的力量。

大学生的就业观不仅影响着他们个人的发展,也对社会劳动力市场结构和社会经济发展产生了重要影响。这主要体现在职业选择、职业发展路径、个人成长和生活满意度等方面。就业观直接影响大学生的职业选择。一个积极的就业观倾向于鼓励学生根据自己的兴趣、能力和职业目标来选择职业,而一个消极的就业观可能导致学生仅基于市场需求或短期利益来决定职业道路。正确的职业选择是实现个人潜能和满足感的关键。

就业观不仅影响学生初入职场的选择,还影响学生长期的职业发展路径。一个以成长和学习为导向的就业观有助于个人在职业生涯中不断进步和适应变化,而一个仅以稳定为目标的就业观可能限制个人的职业发展和创新能力。积极的就业观鼓励大学生面对挑战,不断学习新技能,这对个人成长至关重要。通过不断的职业探索和技能提升,个人可以实现自我,增强自信和自我效能感。职业满意度是生活满意度的重要组成部分。一个与个人价值观和兴趣相符合的职业选择可以提高工作满意度,进而提高整体生活满意度。相反,不适合或不满意的职业选择可能导致工作压力和生活质量下降。

6" 结束语

乡村振兴背景下,多元化和实用性的就业观促使大学生能够更加灵活地适应职业市场的变化。从个体的层面上来看,有利于他们在复杂多变的社会环境中找到合适的职业定位。创业意识的增强不仅为大学生提供了更多实现自我价值的途径,也激发了其创新能力和实践能力。此外,强烈的社会责任感使大学生更愿意参与到乡村振兴等社会实践中,通过实际行动促进社会的和谐与进步。从社会层面上来看,大学生的多元化就业观和实用性选择有助于优化劳动力市场结构,促进高素质人才的合理流动和配置。创业意识的提升和社会责任感的增强,为社会经济发展注入了新的活力,特别是在乡村振兴领域,大学生的参与为推动乡村经济发展和社会进步提供了新的思路和解决方案。

随着社会责任感和公民意识的提高,大学生愈发关注社会问题和乡村发展,希望通过自己的努力为社会贡献力量。高校应加强对学生的职业教育和生涯规划指导,帮助学生根据自己的兴趣、专业特长和市场需求,做出合理的职业选择和规划。政府和社会应提供更多的实践和创业平台,尤其是在乡村振兴领域,激发大学生的创业热情和社会责任感,鼓励他们参与到乡村建设和社会服务中去。通过优化劳动力市场环境,完善相关政策和法律体系,保障大学生就业权益,创造公平、公正、透明的就业市场环境。加强对大学生的社会责任教育,培养他们的公民意识和社会责任感,鼓励他们积极参与社会公益活动,为社会发展贡献自己的力量。

总之,大学生就业观的形成和发展是一个复杂的社会现象,它不仅关系到个人的未来发展,也与社会经济的健康发展紧密相关。在乡村振兴战略的推进过程中,通过多方面的努力,优化大学生的就业观,不仅可以帮助他们实现个人价值,也可为社会经济的可持续发展提供强有力的支撑。

参考文献:

[1] 于永达.“00后”大学生就业心态与职业发展对策[J].人民论坛,2023(16):75-78.

[2] 王霆.大学生高质量就业的影响机制研究:人力资本与社会资本的视角[J].高教探索,2020(2):108-114.

[3] 教育部关于做好2024届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知教就业〔2023〕4号[EB/OL].(2023-12-02)[2024-03-20].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A15/s3265/202312/t20231205_109 3196.html.

[4] 王琼,李抗,沙颖洁.组态视角下促进大学生实现高质量就业的影响因素研究[J].中国高校科技,2023(12):65-71.

[5] 马永霞,张雪.先赋还是后致:什么在影响大学生就业能力?[J].教育经济评论,2019(1):74-97.

[6] JACKSON D, TOMLINSON M. The relative importance of work experience, extra-curricular and university-based activities on student employability[J]. Higher Education Research amp; Development, 2022(4):1119-1135.

[7] 马永霞,孟尚尚.高质量发展背景下创新创业教育质量提升路径研究——基于50所高校的模糊集定性比较分析[J].高教探索,2022(2):13-21.

[8] 史秋衡,任可欣.我国大学生就业能力内涵及其影响因素探析——基于应用型高校与研究型高校的对比[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023(8):1-12.

[9] 彭正霞,陆根书.大学毕业生就业质量的性别差异:基于多群组结构方程模型的分析[J].复旦教育论坛,2020(1):59-67.

[10] 鲍威,刘薇.高校毕业生可就业能力形成机制的实证研究[J].教育发展研究,2016(1):48-55.

[11] 李昕一.数字经济下高职院校产教融合评价指标体系的构建[J].山东商业职业技术学院学报,2022(6):35-40,46.

[12] ZHANG Y C, ZHANG Y, LIU J B. An empirical study on the improvement of college students' employability based on university factors[J]. Frontiers in Psychology, 2022(13):793492.

[13] 薛肖飞.新建地方本科院校大学生就业问题研究[J].创新创业理论研究与实践,2018(9):124-125.

基金项目:2023年度云南省教育厅科学研究基金项目(高校辅导员专项)(2023FDY04);西南林业大学2022年度校级文科科研项目(WKQN22012)

第一作者简介:谢瞰(1988-),男,硕士,助教。研究方向为大学生思想政治、高等教育、就业创业指导。

*通信作者:刘杰(1987-),男,博士,助理研究员。研究方向为民族学、高等教育、人文生态学、数字人文。