新农科背景下植物分子生物学教学改革探索

2024-12-31王英琪姜超

摘" 要:新农科建设的核心是培养新型人才,构建新型教育体系,对课程体系创新是新农科建设面临的首要任务。该研究以植物分子生物学课程为例,针对现教学中存在的痛点,从课程思政建设、引入虚拟仿真实验、混合式教学、PAD课堂模式及优化考核评价体系角度出发,探讨改革策略,以期达到提高教学质量、培养高素质复合型新农人为目的,为新农科背景下的农学专业课程教学改革提供理论参考。

关键词:新农科;植物分子生物学;教学改革;课程思政;课程评价

中图分类号:G642" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2024)23-0149-04

Abstract: The core of the construction of new agricultural sciences is to cultivate new talents and build a new education system. Innovating the curriculum system is the primary task facing the construction of new agricultural sciences. Taking the course of plant molecular biology as an example, this study explores reform strategies from the perspectives of ideological and political education, introduction of virtual simulation experiments, hybrid teaching, PAD classroom model and optimization of the assessment and evaluation system, aiming at improving the quality of teaching and cultivating high-quality compound new farmers, and provides theoretical reference for the teaching reform of agronomy majors in the context of new agricultural science.

Keywords: new agricultural science; plant molecular biology; teaching reform; ideological and political education; curriculum evaluation

2019年9月5日,习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表的回信中,要求涉农高校“以立德树人为根本,以强农兴农为己任”。为新时代高等农林教育高质量内涵发展指明了方向,明确了任务,推进建设新农科[1-2]。2024年中央一号文件又明确指出要加强高等教育新农科建设,加快培养农林水利类紧缺专业人才[3]。全国新农科建设中心秘书长曹志军表示,以农学本科专业为例,除了要求学生进一步夯实生命科学与数理化等基础学习,也需要掌握一定的工学与信息、人文社科、生态与环境等学科领域的基础知识,现代生物技术、信息技术、环境科学等多学科的融合,为农业科学的创新提供了新的路径。

目前人工智能技术不断地渗入并融合到农业的各个方面[4],包含AI[5]、组学大数据分析[6]及各种新兴生物产业的萌发,共同推进“新农科”蓬勃发展。多种技术巧妙融合才能筑牢我国“三农”稳、快发展进程,强国必先强农,农强方能国强,只有知农、敬农、爱农的年轻人加入新农人的行列,农业才能越来越强。随着农业的发展,高等教育也在适应与转变,学科作为人才培养与社会发展的载体,必须创新改革,才能加快新农科建设脚步,为乡村振兴发展提供更强有力的人才支撑[7]。新农科强调科技创新与可持续发展齐头共进,通过基因编辑、智能农业、大数据和人工智能等技术,推动农业生产方式的转变和升级。例如CRISPR-Cas9基因编辑技术在作物改良中的应用,在提高作物产量、改良作物品质、获得生物和非生物抗性等方面都有广泛应用[8];智能农业系统通过传感器和大数据分析,实现了精准农业管理,提高了农田资源的利用效率和农作物的产量和质量[9];农田生态系统管理和有机农业模式的推广,可以改善土壤结构,提高作物的抗病能力[10]。传统农业学科在资源集约利用和生态文明建设等领域有所欠缺,原先固有的传统农学专业教学知识体系已经无法满足新农科的发展需求,新兴交叉学科的出现将弥补此前传统农业知识的不足,同时新农科人才的培养要求及培养方式也将发生变化。高等院校新农科建设是建立在新经济、新兴产业的基础之上,随着经济的发展,新职业对人才的需求不断发生变化,而学科作为人才培养和科技发展的载体,必须顺应发展进行创新改革,才能满足社会对人才的需求。

植物分子生物学是研究植物生命活动的分子基础及其调控机制的科学,通过运用分子生物学技术手段,揭示植物在生长、发育、代谢和应激反应等过程中的分子机制,对于植物育种、作物改良、生物技术和环境保护等领域具有重要的理论和应用价值,课程以立德树人为根本任务,围绕新农科建设,通过课程理论与实践的学习,使学生对目前植物分子生物技术有一定的了解,在作物育种的过程中能够初步使用分子育种手段,为创新种质资源提供理论支撑,旨在为培养知农、敬农、爱农和具有国际视野的优秀新农人筑牢基础。

1" 传统教学模式的痛点

传统的教学模式中以教师为中心,主要通过课堂讲授的方式传授知识,学生被动接受信息,缺乏主动参与,师生互动时间较短,知识流通方向单一,学生对于知识点以及知识之间的逻辑关系接受较为被动,课中与课后学习过程分离且不同频,并不利于培养学生的开创性思维能力;同时前期不了解学生的学习情况,对于课内存在的问题没有及时沟通反馈,学生问题无法解决逐渐累积导致后期失去学习兴趣;讨论式教学虽然可以通过学生之间的头脑风暴与归纳整理,梳理基础知识,分析问题,得出结论,但是不完全适用于课程难度较高且学生基础知识不牢固的课堂。因此植物分子生物学不能完全套用讨论式课堂,需要探索新型的教学模式,既以学生为中心,又能在提高学生兴趣的同时发挥主观能动性[11]。传统教学模式注重理论知识的讲授,忽视实践操作能力和动手能力的培养,由于实验前沿性强、时间跨度性大、实验室建设与利用不够等因素导致学生无法接触基因编辑等分子育种方法,也无法将新农科提倡的产学研深入融合到教学设计中。传统的植物分子生物学课程主要依赖期末考试来评价学生的学习效果以及对理论知识的掌握程度,闭卷考核评价指标单一,难以全面反映学生的综合学习能力和实际表现,容易忽视学生在平时学习过程中的努力和进步,无法充分地反映学生对课程的掌握程度、实际应用能力与思维扩展能力。

2" 植物分子生物学教学改革思路

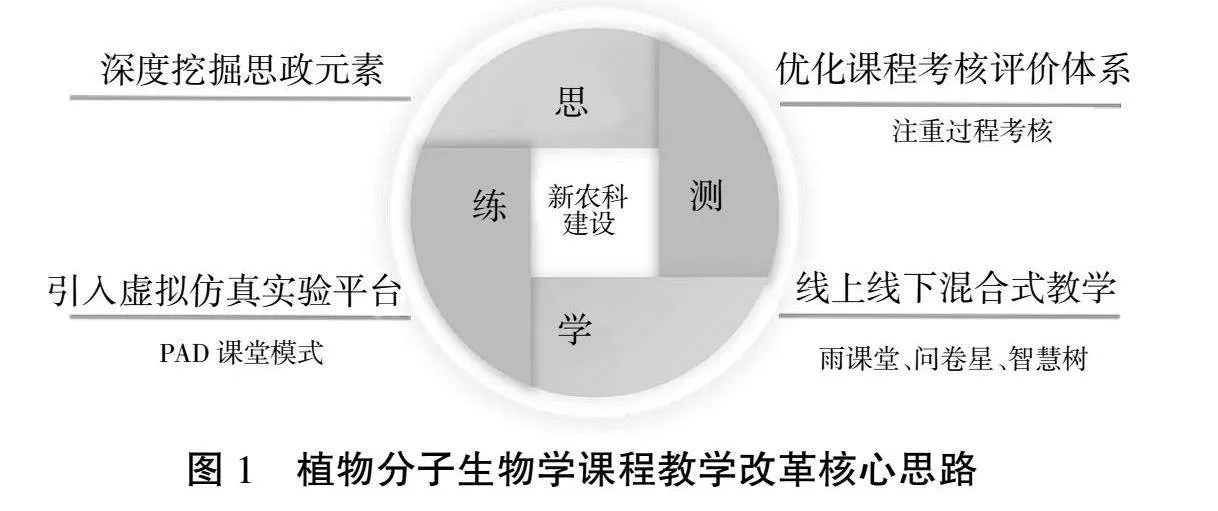

植物分子生物学教学改革应紧密围绕新农科建设,深度挖掘思政育人元素,以立德树人为根本核心,提升学生思想道德修养、对农业的热爱与家国情怀;引入虚拟仿真实验平台,弥补实验短板;通过线上线下混合式教学模式,引入以问题为导向的PAD课堂教学模式[12],优化课程考核评价体系,注重过程考核,提升开放性试题所占百分比,在增强学生主观能动性与动手能力的前提下锻炼开放性思维与知识整合能力(图1)。新农科建设背景下的植物分子生物学教学改革,以切实提高课堂教学质量为基本,培养具有创新能力和实践技能的农业科技人才,为现代农业发展输送专业人才提供质量保障。

3" 植物分子生物学教学改革相关措施

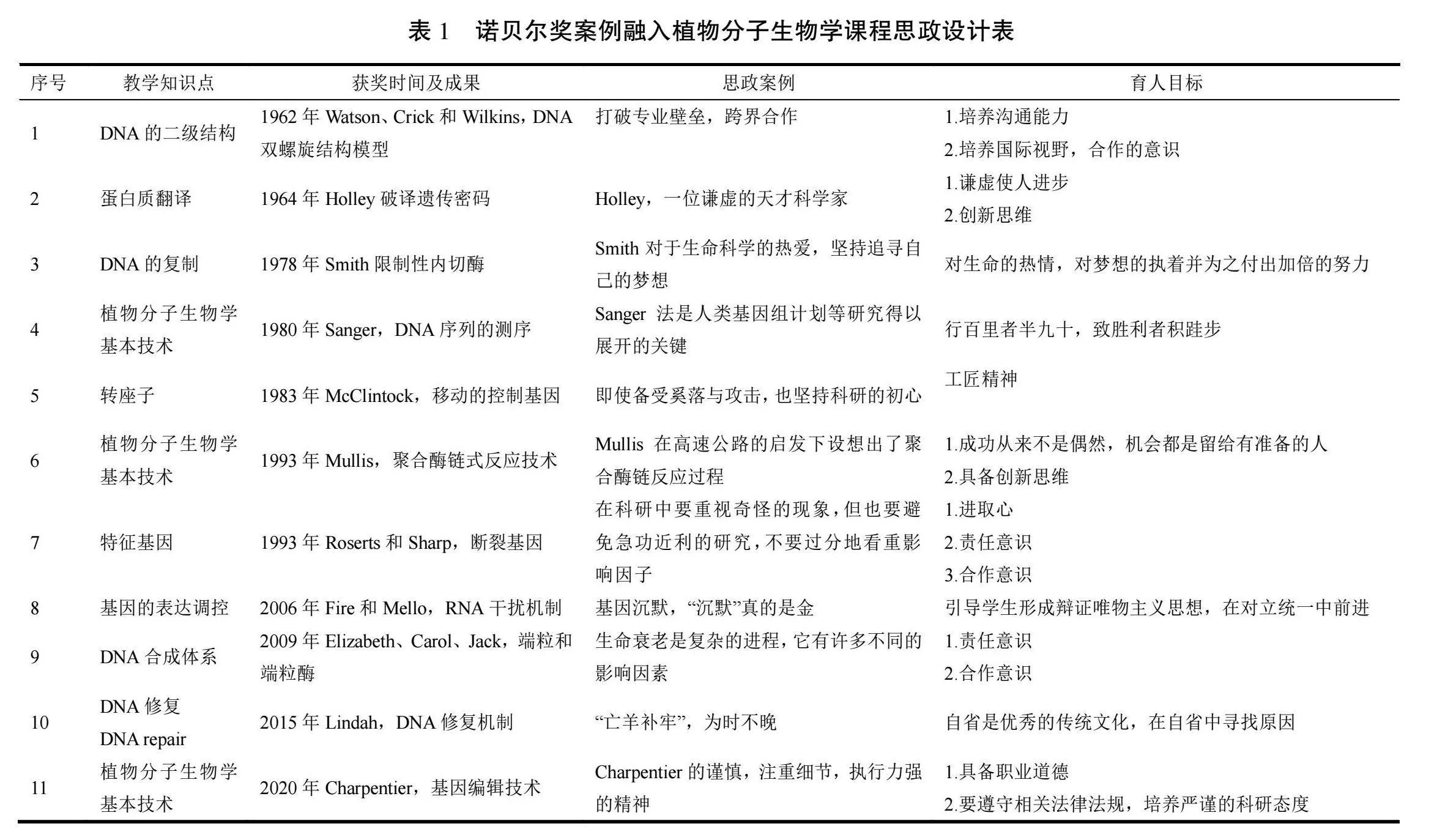

3.1" 以立德树人为核心,思政教育融入诺贝尔奖相关案例

习近平总书记强调,要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人[13]。植物分子生物学作为一门专业性较强的课程,将思政教育有机融入教学过程,对于培养学生的科学精神、家国情怀和社会责任感具有重要意义。通过讲解植物分子生物学中基因工程在农业发展中的应用,可以让学生了解科技对农业生产、粮食安全和生态环境的重要贡献,增强学生的可持续发展理念和家国情怀。同时植物分子生物学发展史也侧面展现着诺贝尔奖的授予史,在诺贝尔奖案例中创新挖掘出符合新农科建设背景下的课程育人目标,将理论教学与思政育人有机融合起来,助力提升大学生思想道德素质与爱国情怀(表1)。

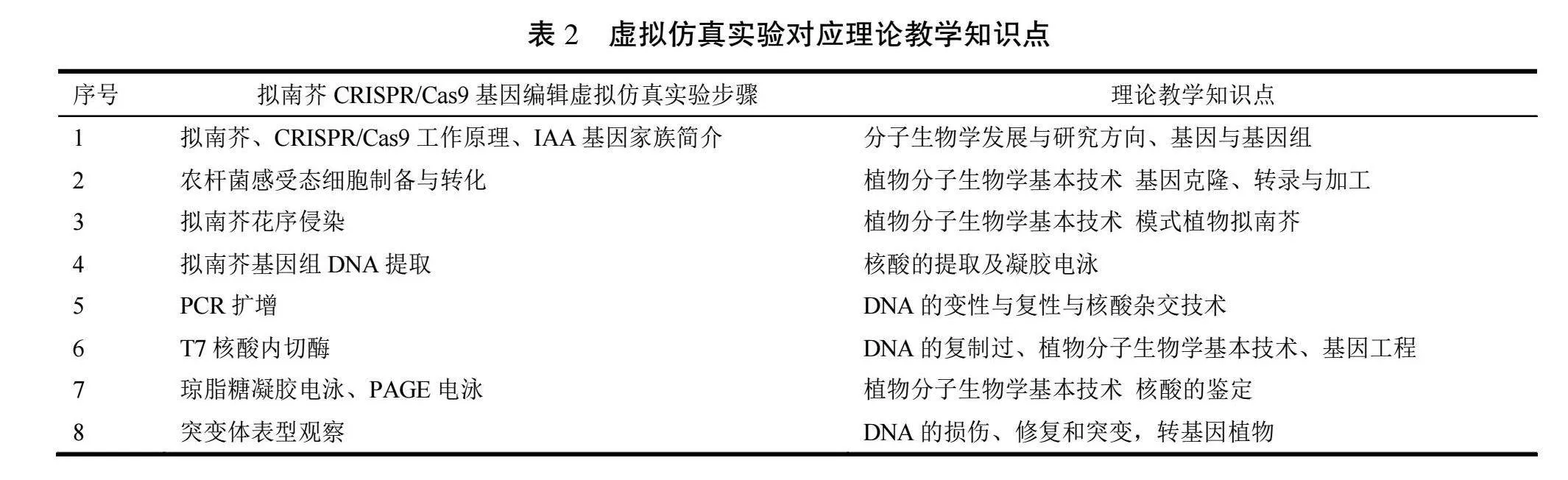

3.2" 引入虚拟仿真实验平台弥补实验短板

以实验空间国家虚拟仿真实验教学课程共享平台(https://www.ilab-x.com/)为技术支撑,使用浙江大学公开的模式植物拟南芥CRISPR/Cas9基因编辑虚拟仿真实验。模式植物拟南芥和CRISPR/Cas9基因编辑技术结合的虚拟仿真实验操作不仅让学生可以了解到前沿的植物分子育种技术手段,同时还克服了实体教学在资金、场地、时间及实验室安全等方面的局限性,打破了普通院校和一流高校教学资源的壁垒。基因编辑实验本身就具备技术难度大、实验周期长、成功率难以保证的特点,而虚拟仿真实验弥补了此短板,同时也有利于增强学生对专业理论知识的理解,提升对植物分子生物技术创造性的体验(表2)。基因编辑类虚拟仿真实验融入教学是保证高质量农学人才培养发展的必要手段,很大程度地拓展了植物分子生物学教学的广度、深度和前沿度,虚拟仿真实验教学开放平台共享并应用到基础理论教学中,也是新农科建设中农学学科发展的必然趋势[14]。

3.3" 线上线下混合式教学

本门课程选取的课程网络教学资源是智慧树平台上台州学院的知识图谱课程——分子生物学及实验,线上资源涵盖理论和实验课程的视频讲解与课后习题,还可以发布任务供学生课前预习以及课后总结测验使用。课堂上采用雨课堂教学模式,雨课堂教学可以让老师与学生、学生与学生之间交流路径更顺畅,程序更通畅,每一个教学环节都设置学生参与的点,真正做到以学生为中心,达到课上及时互动,课下及时沟通的目的。同时学生还可以发送弹幕和参与投票,弹幕的形式能够提高学生的积极性和参与度。例如在讲授第四章DNA的复制端粒部分时,弹幕问题发送“如果可以增加五厘米,你想增加到什么地方?”引出“可以增加在端粒上”的回复,从而激发学生对于端粒以及端粒酶的学习兴趣。学生不需要下载额外的APP,在微信公众号中就可以参与雨课堂的互动,包括课前签到,课中查看老师的授课PPT,标注有疑问的地方,教师还可以通过雨课堂对每部分课内知识点进行总结、发送练习题等互动操作。

3.4" 以问题为导向的PAD课堂教学模式

PAD课堂模式是指将传统的讲授法转化为讲授(Presentation)、内化与吸收(Assimilation)和讨论(Discussion)三合一的新型教学模式,简称PAD。其中课前先提出问题,让学生带着问题听课、思考,讲授环节由教师在课上完成;内化吸收环节由学生课后通过智慧树平台或者问卷星平台完成,通过课下的学习内容,可以一定程度上对教师在课上的内容进行加深记忆,补充课上没有讲到的知识点;讨论环节为学生分组进行课堂讨论并总结,讨论内容一般为课前教师提出的问题,时间一般为10~15 min,这种以问题为导向的PAD课堂模式,从课前准备阶段就能够让学生了解到本节课的重点,带着问题进行学习并思考,同时讨论阶段大家也可以互相分享,通过头脑风暴,最大可能吸收课堂内容并锻炼学生的开创性思维与合作沟通能力。例如在学习转录部分章节的时候,课前对学生提出问题“如果没有σ因子,转录会如何发生,会出现什么结果?”让学生带着问题听课,会更加将注意力集中在对于转录中各因子不同功能的探索中,这种以问题为导向的PAD课堂模式,在一定程度上能提高学生的专注力以及思维整合能力。

3.5" 优化课程考核评价体系,注重过程考核

植物分子生物学在课前通过问卷星对学生进行学情分析,从认知结构、学习习惯及学习能力3个方面设计问卷[15];课中通过雨课堂设置随堂测试练习与课后作业检测,期中考试采取开卷形式,试题均为开放性试题,没有标准答案,考查学生对本门课程的理解能力、开创性思维、发散思维以及逆向思维等综合能力;期末为闭卷考试。通过以上多个维度共同去监测学生的学习效果。优化课程考核评价方式,构建“过程性评价+终结性评价”多元考核相结合的评价体系(图2)。

4" 结束语

强国必先强农,农强方能国强,为助力我国农村、农业发展,培养新农人,农学专业课程改革势在必行,为提高高等教育教学质量,需要不断探索多元化的教学新体系。植物分子生物学作为农学领域重要的一门分支学科,其内容前沿晦涩,难以理解,学生学习主观能动性不强,通过将诺贝尔奖相关案例融入思政教育、引入虚拟仿真实验平台、使用线上线下混合式教学和以问题为导向的PAD课堂模式、优化课程考核评价体系等多位一体的改革方法,可以有效激发学生学习兴趣,提升多方面综合能力,从多角度突破传统教学理念的壁垒以期完成课程目标达成度,为后续持续改进提供理论基础,形成长效机制,提升教学质量,为促进新农科专业型人才培养提供助力。

参考文献:

[1] 谢开云,靳瑰丽,孙宗玖,等.新农科背景下草业科学专业人才培养体系的构建与优化:以新疆农业大学为例[J].草业科学,2020,37(8):1656-1667.

[2] 尹冬雪,姬江涛,李心平.“互联网+新农科”助推乡村振兴背景下农业专业人才创新培养模式研究[J].大学,2021(37):17-19.

[3] 姚瑶.新工科背景下地方本科院校应用型人才培养对策研究[J].中州大学学报,2019,36(4):96-101.

[4] 中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见[EB/OL].[2024-01-01].https://www.gov.cn/zhengce/202402/content_6929934.htm.

[5] 刘奕琳,徐勇.新农科建设的必要性、框架设计与实施路径[J].黑龙江高教研究,2022,40(2):145-149.

[6] 丁倩,吴蕾,张学福.农业基因组学近年的主题演化分析[J].中国农业科技导报,2023,25(10):1-11.

[7] 王洪才.大学在发展新质生产力中的使命与挑战[J].河北师范大学学报(教育科学版),2024,26(3):7-14.

[8] 殷文晶,陈振概,黄佳慧,等.基于CRISPR-Cas9基因编辑技术在作物中的应用[J].生物工程学报,2023,39(2):399-424.

[9] 范晓伦.智能农业技术对土壤质量与生态环境的影响研究[J].数字农业与智能农机,2024(6):33-35.

[10] 朱相刚.有机蔬菜种植模式及生态农业技术推广应用[J].农业开发与装备,2024(5):181-183.

[11] 徐兰兰,柯丽,李艳,等.基础护理学线上线下混合式“金课”思政教学设计与实践[J].护理学杂志,2024,39(7):77-80.

[12] 张学新.对分课堂:大学课堂教学改革的新探索[J].复旦教育论坛,2014,12(5):5-10.

[13] 习近平:把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[EB/OL].[2016-12-09].http://jhsjk.people. cn/article/28936173.

[14] 孙也,王海宁,孟淑娟.“双一流”背景下环境类虚拟仿真实验建设现状与共享分析[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2024(2):75-77.

[15] 雷金火.“双创”教育中大学生学习优化:场域审视与惯习重构[J].教育发展研究,2022,42(Z1):67-74.