据清华九考释疑难文字三例

2024-06-25单育辰

摘 要: 《清华大学藏战国竹简(玖)》收录五篇先秦佚籍,其中一些字的写法可以为疑难文字的释读带来新的突破。本文讨论了其中三例:清华八《治邦之道》的“”可据清华九《治政之道》相关字确定释为“”;上博二《容成氏》的“”可据清华九《祷辞》相关字确定释为“冥”;上博九《举治王天下》的“”可据清华九《祷辞》相关字确定释为“丘”。

关键词:清华九 考释 疑难文字

《清华大学藏战国竹简(玖)》收录《治政之道》《成人》《廼命一》《廼命二》《祷辞》五篇文献,【清华大学出土文献研究与保护中心编,黄德宽主编:《清华大学藏战国竹简(玖)》,上海:中西书局,2019年。本文简称为“清华九”,其他同类整理报告依此类推。】内容为政论、训诫及祷告,是佚失已久的珍贵典籍。我们在拜读的过程中,发现其中一些字有助于解决以往众说纷纭的疑难字形,有比较重要的意义,下面分条论述。

一

清华八《治邦之道》简13:

故毋(珍)甚,服毋(珍)甚美,食毋(珍)甚A,故资裕以易足,用是以有余。

整理者把“”读为“慎”,并说:“‘故字之后疑有脱字,据其文意,或可补一‘身字。慎,《尔雅·释诂》:‘忧也。一说此句与后面数句的‘毋字皆发语词,没有否定的含义,《经传释词》卷十‘《管子·立政·九败解》篇曰“人君唯毋听寝兵”。毋,发声。毋听,听也。(辰按,即A字),疑为‘字,读作同为唇音物部之‘费。《说苑·谈丛》:‘木马不能行,亦不费食。”

其中的“”“”字若从整理者读为“慎”文意很别扭,它们应从罗小虎读为“珍”。【简帛网简帛论坛“清华八《治邦之道》初读”,罗小虎2018年11月18日第26楼的发言。】清华五《汤处于汤丘》简15“食时不嗜”,许可先生读“”为“珍”。【许可说参见清华大学出土文献读书会:《清华简第五册整理报告补正》,清华大学出土文献研究与保护中心网,2015年4月8日。】该句可与《礼记·坊记》“食时不力珍”对读。【简帛网简帛论坛“清华五

《汤处于汤丘》初读”,罗小虎2018年5月26日第46楼的发言。】《治邦之道》“食毋(珍)甚A”与《汤处于汤丘》“食时不嗜”两者可以类比。若此则《治邦之道》中“”“”前面的“毋”自然也不能是无意义的发声词,而应从罗小虎说认为是“没有”的意思。

《治邦之道》中“”形,在清华八发布之初,网上有很多讨论意见,如释“勘”读“甘”、释“臧”、释“成”读“盛”、释为从“或”从“北”读“费”等,【参简帛网简帛论坛“

清华八《治邦之道》初读”,王宁2018年12月30日第105楼、许文献2019年1月17日第106楼、网友汗天山2019年5月4日第109楼、网友悦园2019年5月20日第122楼的发言。

网友汗天山的意见后又发表于侯乃峰:《读清华简(八)脞录》,中国文字学会第十届学术年会,郑州,2019年10月。】但都与A字形相差较远,略加辨识即可明了。

新公布的清华九《治政之道》有这么两句话:“取其马牛货资以利其邦国”(简16)、“昔之有国者必检于义,毋检17于义必戚”(简17+18),其中“国”作“”“”形,字体比较特别,主要是“口”下赘加了一横,然后与“国”的半包围框结合得有些紧密,有点像楷书的“匕”形。另外,这些所谓的“国”字均为整理者隶定,【参看清华大学出土文献研究与保护中心编,黄德宽主编:《清华大学藏战国竹简(玖)》,第233页。】不过把它们隶定为“或”也是可以的,其字与楚简的“或”差别比较小,但比正常的“或”之左旁多一曲笔,也可以用饰笔来解释,在楚简中也不乏这种写法,【参看清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编:《清华大学藏战国竹简(捌)》,上海:中西书局,2018年,第231页;清华大学出土文献研究与保护中心编,黄德宽主编:《清华大学藏战国竹简(玖)》,第263页。】“或”读为“国”。根据研究,清华八《治邦之道》简13与清华九《治政之道》简16、17不是同一人所书,【李松儒:《清华简〈治政之道〉〈治邦之道〉中的“隐秘文字”及其作用》,《文史》2021年第2辑,第5—26页。】但由于内容的强关联性,【参看贾连翔:《从〈治邦之道〉〈治政之道〉看战国竹书“同篇异制”现象》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2020年第1期。】可以很容易由“或”(或“国”)的这种字形联想到A右下部那个“”很可能是“”的进一步讹变,书手又把它放到了“口”的下部,变成了不伦不类的讹字。从清华九《治政之道》的“或”(或“国”)字的写法看,A可隶定为“”。若依整理者对“国”字的隶定,隶定作“”也是可以接受的。“”(“”)可读为“有”,“或”匣纽职部,“有”匣纽之部,二字古音非常接近,在典籍与出土文献中也经常通假。【参看高亨纂著,董治安整理:《古字通假会典》,济南:齐鲁书社,1989年,第370页;白于蓝编著:《简帛古书通假字大系》,福州:福建人民出版社,2017年,第623页。】“食毋珍甚(有)”是说所食不求珍贵,而食物甚多有,正与下句“资裕以易足,用是以有余”对应。

二

清华九《祷辞》简19:

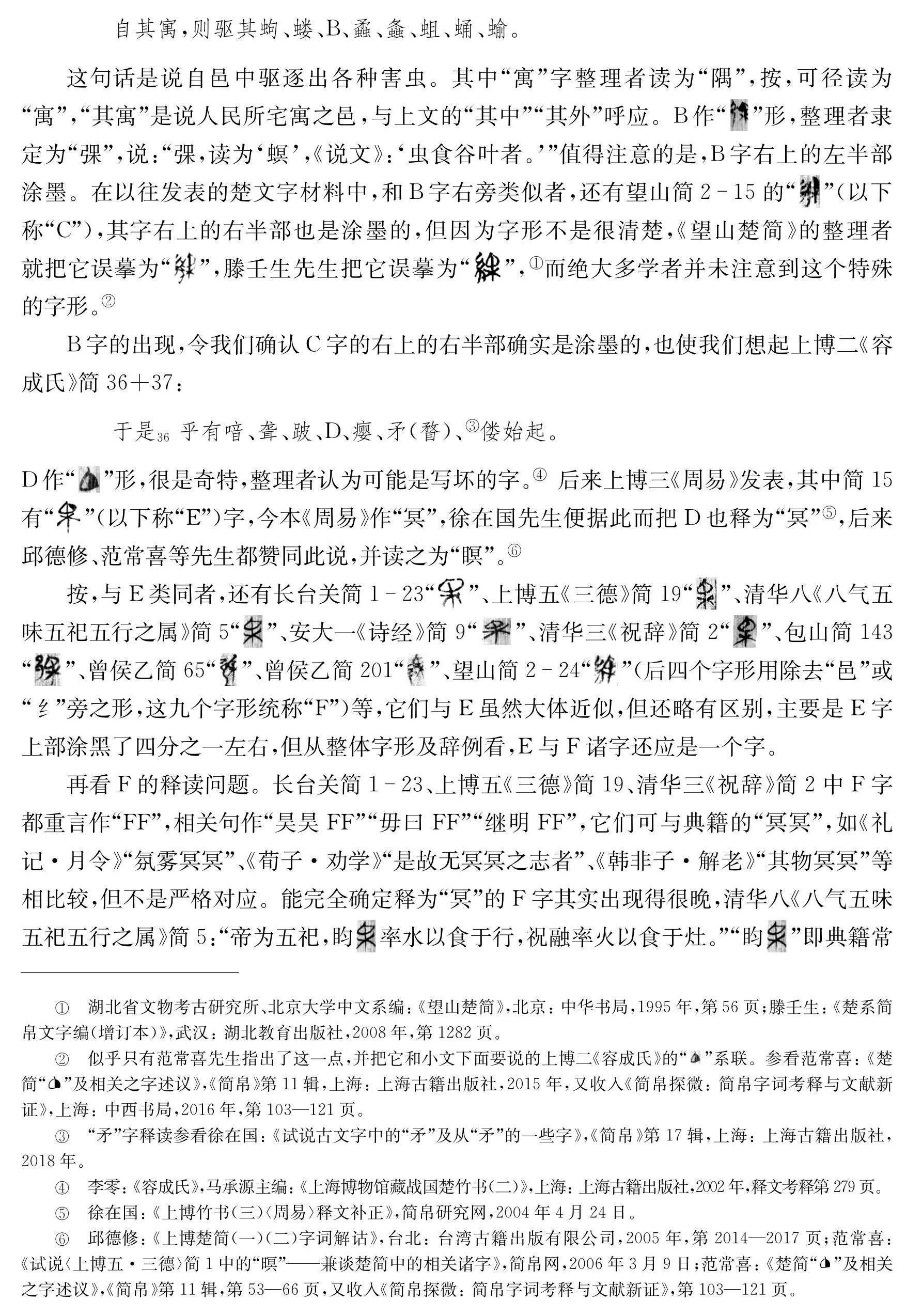

自其寓,则驱其蚼、蝼、B、蟊、螽、蛆、蛹、蝓。

这句话是说自邑中驱逐出各种害虫。其中“寓”字整理者读为“隅”,按,可径读为“寓”,“其寓”是说人民所宅寓之邑,与上文的“其中”“其外”呼应。B作“”形,整理者隶定为“”,说:“,读为‘螟,《说文》:‘虫食谷叶者。”值得注意的是,B字右上的左半部涂墨。在以往发表的楚文字材料中,和B字右旁类似者,还有望山简215的“”(以下称“C”),其字右上的右半部也是涂墨的,但因为字形不是很清楚,《望山楚简》的整理者就把它误摹为“”,滕壬生先生把它误摹为“”,【湖北省文物考古研究所、北京大学中文系编:《望山楚简》,北京:中华书局,1995年,第56页;滕壬生:《楚系简帛文字编(增订本)》,武汉:湖北教育出版社,2008年,第1282页。】而绝大多学者并未注意到这个特殊的字形。【似乎只有范常喜先生指出了这一点,并把它和小文下面要说的上博二《容成氏》的“”系联。参

看范常喜:《楚简“”及相关之字述议》,《简帛》第11辑,上海:上海古籍出版社,2015年,又收入《简帛探微:简帛字词考释与文献新证》,上海:中西书局,2016年,第103—121页。】

B字的出现,令我们确认C字的右上的右半部确实是涂墨的,也使我们想起上博二《容成氏》简36+37:

于是36乎有喑、聋、跛、D、瘿、矛(瞀)、【“矛”字释读参看徐在国:《试说古文字中的“矛”及从“矛”的一些字》,《简帛》第17辑,上海:上海古籍出版社,2018年。】偻始起。

D作“”形,很是奇特,整理者认为可能是写坏的字。【李零:《容成氏》,马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书(二)》,上海:上海古籍出版社,2002年,释文考释第279页。】后来上博三《周易》发表,其中简15有“”(以下称“E”)字,今本《周易》作“冥”,徐在国先生便据此而把D也释为“冥”【徐在国:《上博竹书(三)〈周易〉释文补正》,简帛研究网,2004年4月24日。】,后来邱德修、范常喜等先生都赞同此说,并读之为“瞑”。【邱德修:《上博楚简(一)(二)字词解诂》,台北:台湾古籍出版有限公司,2005年,第2014—2017页;范常喜:《试说〈上博五·三德〉简1中的“暝”——兼谈楚简中的相关诸字》,简帛网,2006年3月9日;范常喜:《楚简“”及相关之字述议》,《简帛》第11辑,第53—66页,又收入《简帛探微:简帛字词考释与文献新证》,第103—121页。】

按,与E类同者,还有长台关简123“”、上博五《三德》简19“”、清华八《八气五味五祀五行之属》简5“”、安大一《诗经》简9“”、清华三《祝辞》简2“”、包山简143“”、曾侯乙简65“”、曾侯乙简201“”、望山简224“”(后四个字形用除去“邑”或“纟”旁之形,这九个字形

统称“F”)等,它们与E虽然大体近似,但还略有区别,主要是E字上部涂黑了四分之一左右,但从整体字形及辞例看,E与F诸字还应是一个字。

再看F的释读问题。长台关简123、上博五《三德》简19、清华三《祝辞》简2中F字都重言作“FF”,相关句作“昊昊FF”“毋曰FF”“继明FF”,它们可与典籍的“冥冥”,如《礼记·月令》“氛雾冥冥”、《荀子·劝学》“是故无冥冥之志者”、《韩非子·解老》“其物冥冥”等相比较,但不是严格对应。能完全确定释为“冥”的F字其实出现得很晚,清华八《八气五味五祀五行之属》简5:“帝为五祀,盷率水以食于行,祝融率火以食于灶。”“盷”即典籍常见的水神“玄冥”。安大一《诗

经》简9:“南有樛木,葛藟之。”今本《诗·周南·樛木》作:“南有樛木,葛藟萦之。”将“”释为“冥”,与“萦”古音相通。所以F诸字确实应如李零先生释为“冥”。【李零:《读〈楚系简帛文字编〉》,《出土文献研究》第5集,北京:科学出版社,1999年,第147、152页。】

而D与E、F诸字形有所区别:一是D不从“木”,而E、F都从“木”;二是F形上部基本没有涂黑的地方,虽然E上部也有涂黑,但也没涂黑那么多。这样看起来,D字不能完全和E、F系联,它是否一定释为“冥”还是个问题。

B字形的出现解决了这个问题,虽然B的右上部是左半部涂黑,而D是右半部涂黑,但在C的右上部则是右半部涂墨,所以它们显然都是一个字,所以B的右形正是以上诸字的中间环节。那么它们可作字形排比如下:

(F)—(E)—(B的右形)、(C的右形)—(D)

当然我们并不认为字形演变的顺序是从左到右,B(或C)的右形反而可能是最原始的字形。但由此可知把D字释为“冥”没有问题,D只是B的右形、C的右形、E、F诸形的省“木”之形而已。它可如邱德修、范常喜等先生所云读为“瞑”,是目盲、目不明之义。

三

上博九《举治王天下》简28:

GH之众人也,非能合德于世者也。

G、H二字作“”“”形,

整理者释作“并”,读为“怨并”。【濮茅左:《举治王天下(五篇)》,马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书(九)》,上海:上海古籍出版社,2012年,释文考释第224—225页。】我们曾说:“此二字可参上博一《孔子诗论》简21‘宛丘二字作、。《诗·陈风·宛丘》郑注:‘帝舜之胄有虞阏父者,为周武王陶正。武王赖其利器用,与其神明之后,封其子妫满于陈,都于宛丘之侧,是曰陈胡公,以备三恪。‘宛丘是舜后裔所在地,或许此篇就用来指舜所居之地。”【单育辰:《〈上海博物馆藏战国楚竹书(九)〉杂识》,“出土文献的语境”国际学术研讨会暨第三届出土文献青年学者论坛,新竹,2014年8月;单育辰:《〈上海博物馆藏战国楚竹书(九)〉杂识》,《简帛》第11辑。】

“”“”和“”“”两组字在字形上有极大的相类性,“”与“”相比,加了“艹”形,其余下部基本相同,唯第二横向右有折笔;“”与“”相比,上部其本相同,但两竖伸出二横下。这两组字相同之处极多,恐怕很难认为它们没有关系。但“”释作“丘”受到了一些学者的怀疑,如王瑜桢、李宗焜两位先生认为楚简“丘”字象山丘形,其底部横画是指地的符号,其上的两竖无穿入地下的道理,参《合》32382、33278的“并”作“”“”,H应释“并”。【王瑜桢:《〈上博九·举治王天下·文王命子访尚父〉札记四则》,“出土文献与学术新知”学术研讨会暨出土文献青年学者论坛,长春,2015年8月;王瑜桢:《〈举治王天下〉译释》,季旭昇、高佑仁主编:《〈上海博物馆藏战国楚竹书(九)〉读本》,台北:万卷楼图书股份有限公司,2017年,第148—150页;李宗焜:《〈上博九·举治王天下〉“怨并之众人”试释》,《源远流长:汉字国际学术研讨会暨AEARU第三届汉字文化研讨会文集》,北京:北京大学出版社,2017年,第174—178页。】但二人之说有疑点,一是楚简字形已经过长期的演化与讹变,能否严格遵守造字初谊,两竖一定不能伸出两横之下?二是正如林清源先生所说,甲骨文二人相背的“并”形十分罕见,其时代距楚简近千年之久,能否依据殷商晚期的罕见字形来考证楚简的H字?

林清源先生支持“宛丘”之释,他指出清华二《系年》简21“”可见两竖笔伸

出上一横,而新蔡甲三3462+384“”左旁竖笔更是伸出两横之外(其右竖笔残泐)。【林清源:《上博九“宛丘之众人”考释》,《古文字研究》第31辑,北京:中华书局,2016年。】不过这些字形竖笔伸出并不如H那么明显,似乎也可以用抄手偶尔之误来解释。

这个难题在清华九中得到了解决。清华九《祷辞》简5:

整理者所说是正确的,其中的“丘”作“”形,其上半部分也是两竖笔明显伸出两横笔之下,【此简最早发表于程浩:《清华简〈祷辞〉与战国祷祀制度》,《文物》2019年第9期;图版见该期封二。】和上博九《举治王天下》的H完全相同,可知我们以往释H为“丘”正确无误。在古文字中,并没有一个强制的文字规范标准,每个书手,甚至同一个书手所写的文字常常不一样甚至大相径庭。虽然有少部分细节相异的文字是两个不同的字,但绝大多数文字的细节并不具有分别作用,所以战国时期的书手常常不在意文字的细节。如果我们执着于一笔一画,反而会有一叶障目之失。

(责任编辑:田颖、王泺雪)