农村离异家庭父母教育责任伦理的缺失与重构

2024-06-14杨云娄艳杜建群

摘要:农村家庭结构的稳定性关乎乡村社会秩序的和谐。当前,农村离异家庭中夫妻关系稳定性的丧失导致家庭教育呈现无人、无力、无序现象凸显,阻碍着我国城乡家庭教育整体质量的提升。基于责任伦理视角剖析农村离异家庭父母教育责任困境,发现存在教育主体责任思维匮乏、教育责任伦理取向不明、教育责任的转嫁与缺位、责任伦理运行体系不畅等问题。据此,提出农村离异家庭中父母教育责任重塑路径:内部厚植责任观的培育,强化责任意识、明确责任内容、以契约达成有效协同;外部重塑完善法律制度与惩戒机制,协同多元教育主体以及加强家长教育培训。

关键词:农村离异家庭;父母教育责任;责任伦理;亲子关系;儿童

中图分类号:G78

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2024)05-0096-07

离异家庭是由于父母婚姻破裂而导致家庭解体后出现的一种特殊的社会现象[1]。据2023年民政部数据显示,2023年上半年离婚登记131.7万对,同比增加30.1%[2]。随着我国城镇化建设的快速推进,离婚在农村地区已经成为一种普遍现象,其中,从青年离婚比重来看,城市为28.51%,占比整体不到三成,但农村地区的占比超过四成(47.0%)[3]。农村家庭结构的稳定性关乎社会秩序的和谐,在“后责任时代”①,责任的落寞掣肘着离异家庭父母教育责任应然价值的实现,导致家庭教育中无人、无力、无序现象凸显,严重制约我国城乡家庭教育质量的整体提升。因而,唤醒农村离异家庭父母的责任伦理,让父母自觉履行对子女的教育责任,不仅有助于促进子女的身心健康发展,也有助于推进国家实施乡村振兴战略。

一、内涵阐释:农村离异家庭父母教育责任伦理意蕴

(一)教育责任伦理的内涵

“责任”强调“责”,倾向于因“任”而“责”,即必须履行之义务和不承担责任的惩罚性后果,具有强烈的“道德义务论”色彩。马克思认为:“责任是个体的道德信念与社会的道德要求最为契合的,也是包含的道德理性和道德强制力最多的。”[4]“责任伦理”一词最早于1918年由德国著名社会学家马克斯·韦伯在慕尼黑大学作题为“以政治为业”的演讲时提出,指出责任主体应“无条件地”对自己的行为承担责任,一个成熟的人应当“意识到了自己行为后果的责任,真正发自内心地感受着这一责任”,并“遵照责任伦理采取行动”[5]。从角色层面来说,责任伦理以职务与角色为逻辑起点,关注主体与客体之间的关系,并对责任主体行为的目的、后果、手段等因素进行系统的伦理考量,是一种人“应当”与“如何”的规范性命题。从生命价值层面来说,责任伦理是“一种与现代人所面临的特定价值处境相适应的价值立场”,能为现代人如何阐释生命的意义、如何作出自己的价值抉择提供方向[6]。从道德伦理层面来说,责任伦理是从伦理学的视角来对人的行为及其后果进行道德评判与价值指引。可以说,责任伦理体现的是人的责任担当与道德指引,个体要对其行为及其后果担当相应的责任。

教育责任伦理是指教育主体在从事教育活动时应遵循的道德规范和责任要求,它强调个体应秉持何种道德标准与责任态度,坚持何种价值信念,承担何种教育责任,为依法规范自己的行为,为儿童当下与未来发展提供价值旨归。总的来说,教育责任伦理体现了教育主体与儿童之间的道德与责任等关系,坚持以儿童发展为中心,遵循儿童身心发展规律,对儿童的生命健康、道德品质、学习发展、心理健康、情感教育等所负有的教育责任,其核心与实质是教孩子如何成人。

(二)农村离异家庭父母教育责任伦理的含义

父母作为子女教育的首要责任主体,对儿童的抚养、教育、保护负有不可推卸的责任与义务。农村离异家庭父母教育责任伦理是指父母遵循教育的基本规范,促进儿童的身心健康发展。从理念层面来说,农村离异父母具备家庭责任感与使命感,坚持以子女利益为本位的原则,在教育的目的、方式、内容及教育权行使过程中,遵循儿童发展规律,能够以纯粹利他主义对子女进行无私奉献[7]。从过程行为层面来说,遵循家庭教育中的基本道德规范与责任担当,不因婚姻的解体而放弃自身的责任,以科学的教育方式教育儿童。换而言之,离异父母发自内心地在子女教育中具有一种责任感、一种事前主动负责的心态,并对儿童担负起实实在在的责任[8]。

在农村离异家庭中父母教育责任存在两种情况:第一种情况,父母其中一方与孩子生活在一起,生活在一起的父亲或母亲应确保未成年人全面健康成长,对其实施道德品质、身体素质、生活技能、行为习惯等方面的培育、引导和影响,另一方应利用探望子女或采取其他方式,履行对子女的家庭教育义务,提供经济支持、定期陪伴、精神关爱等教育内容;第二种情况,父母离异后双方都外出务工,将孩子委托他人承担子女的临时教育。父母一方面应选取优质的临时监护,确保能够给予未成年人积极影响,确保孩子身心健康;另一方面,父母双方应给予孩子足够精神关爱,定期交流沟通,了解孩子的生活学习、不良情绪及行为习惯等,及时进行引导与监督,并提供教育费用等方面经济支持。

二、责任伦理缺失:农村离异家庭父母教育责任的现实隐忧

2021年《家庭教育促进法》明确父母双方作为未成年子女之首要监护人实施家庭教育的主体地位,未成年人的父母分居或者离异的,任何一方不得拒绝或者怠于履行实施家庭教育的责任。在“后责任时代”,个体自我的迷失、价值判断的混乱引发了现代人的精神危机,只对自己负责的“精致的利己主义者”横行,道德的约束变得苍白[9]。责任伦理不再具有指导、调节和约束父母教育行为的作用,承担责任成为一种“可有可无的选择”,具体表现在父母教育责任思维的匮乏、教育内容与方式的失当、教育责任的转嫁与缺位、责任伦理保障运行不顺畅等方面。

(一)教育责任伦理思维匮乏,父母教育认知不足

近年来,农村闪婚闪离、婚姻低龄化现象时常发生,部分青年心智尚未成熟就要担负起婚姻家庭责任。由于对角色认识的局限或偏误,缺乏对家庭应有责任担当与伦理义务,为人父、为人母角色的家庭教育责任感与意义感的丧失[10],具体表现在三个方面。一是父母责任意识淡薄。父母为了追求个人利益而不惜放弃家庭责任,秉承一种“不受约束也不受惩罚”的无痛伦理观[9],家庭伦理取向从“家庭本位”向“个人本位”转变,缺乏婚姻家庭的责任感和义务感[11],比如离婚后不愿意抚养子女,将孩子视为自身的负担与“累赘”[12]。父母责任意识的缺失将对儿童和整个家庭造成沉重的伤害。杨恩泽认为,当我们放弃对儿童的爱与责任时,首先带来的是对儿童的伤害,其次是对家庭的伤害,最终是对整个社会和国家的伤害,即对我们生活的世界的破坏[10]。二是前瞻性责任意识不足。父母对当前不良教育行为与方式缺少后果性预判,因而难以及时应对子女成长中的潜在成长风险,不利于儿童长远发展。三是“他者”责任思维的匮乏。教育主体在从照料者的子女角色到提供照料的父母角色身份转换过程中[13],对自身责任的认知与定位不足,即“谁担责”“担何责”不明晰,更多的是站在自身的角度考虑问题。因而,在教育中采用“家长制”的传统家庭模式,常常忽视儿童个体的生命价值与感受,秉持着“我想怎样就怎么样”的处事逻辑,缺乏正确的教育智慧。

(二)教育责任伦理取向不明,教育内容与方式的失当

家庭教育的核心在于给予个体“如何面对自我”的智慧,即建构个体灵魂的雏形或树立个体生活的最初立场,它使个体认识到“我”是什么以及“我”之外的一切,培养个体完善的心灵[14]。工具化理性下父母的价值取向从“为他人而活”到“为自己而活”的转变,在儿童成长过程中秉持着“不过问”的教育逻辑,常常出现角色参与度不足甚至缺失、教育内容与方式失当等现象,难以彰显家庭教育独特的价值与作用。

其一,学习上引导监督不够。乡村社会散布着“读书无用论”的思想[15],父母对儿童情感教育的缺失与管教不力,未成年人逃学、厌学、中途辍学现象频发。其二,儿童道德指引与精神关爱的缺失。家庭作为塑造灵魂、引导精神发展的首要场所[14],在引导儿童成长与人格塑造上发挥着不可替代的作用,然而,离异后父母在儿童行为习惯与精神关爱上缺位,导致儿童处于无人监管、无人关心的状态。没有家庭教育对个体灵魂的良好初步塑造,一个人就会变成不能教、不可教的人[14],容易走上违法犯罪的道路。研究发现,父母离异家庭子女犯罪率是健全家庭的4.2倍[16]。其三,父母不正确的教育心理和极端的教育方式。夫妻关系的持续紧张与冲突,父母将不良情绪与强烈控制欲转移至儿童身上,采取专制严厉、放任自流甚至虐待等方式,导致儿童在成长过程中产生强烈的自卑感、被遗弃感、怨恨感等消极情感,亲代与子代的情感关系进一步疏离。因而,父母教育内容与方式的失当直接影响到家庭养育、情感、榜样等功能的有效发挥,儿童难以形成良好的婚恋观和家庭观,进一步影响到孩子未来的家庭婚姻质量[17]。

(三)教育责任转嫁与缺位,父母教育趋于“真空”

在农村离异家庭父母的有限责任意识与阶层地位焦虑的双重语境下,父母教育责任转嫁与缺位现象屡见不鲜,由此造成父母教育处于“真空”状态,家庭教育错位现象显著。

1.父母间相互推诿责任,儿童成为家庭的“抛弃者”

农村地区婚姻低龄化现象较为突出,部分农村地区离婚时存在拒绝抚养子女的现象,当双方有了新感情之后,更将孩子视为累赘[18],推让抚养权,不愿尽义务。即使其中一方承担生活照料、教育等主要责任,而往往另一方则秉持着“不过问”的教育逻辑,对儿童学习生活等采取极不负责任的养育和教育态度,甚至一方连抚养费都无法保障,认为“孩子判给谁,就是谁的孩子”。父母家庭责任感的淡薄、角色的缺位、榜样作用的缺失在无形中让孩子原本幼小的心灵变得更加破碎。研究显示,儿童缺少父母的热情与关爱,就难以获得良好的自我感受、安全感和自尊心, 从而导致心理上的敌意和焦虑[19]。

2.教育责任转嫁至祖辈,祖辈成为“无奈的负重者”

农村年轻人离婚之后,感受到为人父母的压力,大多无力承担也不愿承担,认为“孩子是爷爷奶奶的”[18],因而父母教育责任主要或全部地转嫁给祖辈,使老人不得不承受隔代抚育的沉重经济压力和照料负担。据民政部2021年数据显示,我国共有643.6万名农村留守儿童,96%的留守儿童由祖父母隔代监护和亲友临时看护[20]。由于祖辈教育观念与方式的滞后,秉持着“不出事”的隔代抚养逻辑,难以对孩子的学习、行为习惯、品德发展等进行有力的引导与管教,儿童从小缺乏父母的完整关爱,容易产生自卑、冷漠、逆反等心理问题,难以保障孩子形成完整的人格和健康的心理。

3.教育责任转嫁至学校,学校成为“夹缝中的接力者”

部分农村离异家庭父母出于对学校教育和教师的信任,或者对家庭与学校的教育边界把握不清,在复杂家庭环境中无力承担家庭教育的责任,将教育责任完全或部分地、长期或阶段性地转嫁给学校教师,自己成为甩手掌柜,对子女的教育放任不管、不闻不问,学校成为他们又一个“新家庭”。父母教育责任的转嫁,导致教师在儿童教育中承担的责任急剧增大,家庭教育错位问题进一步凸显。

(四)责任伦理运行不畅,父母教育责任难以保障

离异父母实施家庭教育是责任践履的重要组成部分,更是责任伦理运行体系的实践过程。当前,责任伦理过程调节不通畅,导致教育主体在践行责任过程中乏力。

1.法律制度供给不足、滞后以及缺乏针对性措施

在家庭教育语境中,教育行为的抽象性、设定责任的依据不明以及行为效果难以界定,使得主体可以轻易逃脱责任,无从判定何谓“拒不履行家庭教育责任”的情形[21],加之,针对离异父母教育不当行为,立法层面的处罚细则缺失,内容泛化,无法进行法律规制和有针对性的处罚[22]。因而政府等部门难以进行有效监督与采取相应的惩罚措施,防范和预警机制难以运行,父母责任缺少法律等外在层面的规约。

2.不良舆论导致父母践行责任过程不通畅

社会舆论尤其是来自邻里、同学、同事等周围人的舆论压力,让离异父母没有脸面见孩子与家人,甚至部分村民教唆未成年人“不认父母”,给予儿童不良影响,缺乏对家庭与儿童应有的“温度”与“厚度”,因而周围舆论的不利引导致使离异父母不敢履责,甚至影响到儿童对父母的印象。

3.父母关系的不和谐,引发子女的探视权和执行难等问题[12]

离异父母彼此之间的仇恨、诋毁,对子女问题易产生矛盾,难以有效沟通协调。在履行教育责任时,其中一方的探望权受到另一方的阻碍,难以在教育孩子方面达成有效“契约”,导致父母责任践履过程中常常受阻,缺少有效的教育协同,难以对孩子产生一致性的积极影响。

三、责任伦理重塑:推进农村离异家庭父母教育的新探索

新时代农村离异家庭教育更加呼唤责任伦理的介入,探寻家庭教育治理路径关键在于重塑责任伦理,即通过内在的道德自觉和外在的伦理规约唤醒离异父母的责任意识,主动承担角色责任。具体来说,从责任主体的内部重塑家庭责任观,参悟父母责任的价值所在;外部多管齐下构建责任监督和惩戒机制,从而推进新时代家庭教育的发展(如图1所示)。

(一)责任伦理的内在建构:父母教育责任观的培育

1.基础:强化责任意识,转变父母教育观念

“深刻的自我责任意识是一切的根基,它构成了人的生存的意义”[23]。唤醒离异家庭父母的责任自觉意识,既是责任伦理内在的道德诉求, 也是化解现实伦理责任危机的旨归所在。

(1)强化父母是第一责任人的重要地位,引导双方意识到转嫁与抛弃责任所带来的道德与法律后果以及引发的儿童严重的心理问题等,做到“离异不离职”,履行好作为父母的法定义务。《家庭教育促进法》规定,家长不能因为工作和生活等原因将教育责任完全推卸给夫妻中的一方、学校教师或家中的祖辈等[24]。离异双方在依法履行儿童教育责任的同时,做好双方的教育分工,在教育目标、内容、方式上保证教育一致性。

(2)引导父母树立科学的教育理念与方式,提升科学带娃能力。父母要改变“重身体照料、轻心理慰藉”“重物质给予、轻精神支持”“重命令式、缺平等沟通”等照料观念[25],意识到儿童成长问题背后的家庭因素,积极弥补自身在教育中的缺位和失责。与此同时,父母需具备反思意识,及时调整自己的教育方式,跳出传统的家庭教育模式,自主学习儿童心理发展等教育知识,主动妥善处理夫妻之间、亲子之间、隔代之间的关系,为未成年人营造一个健康和谐的家庭教育环境。

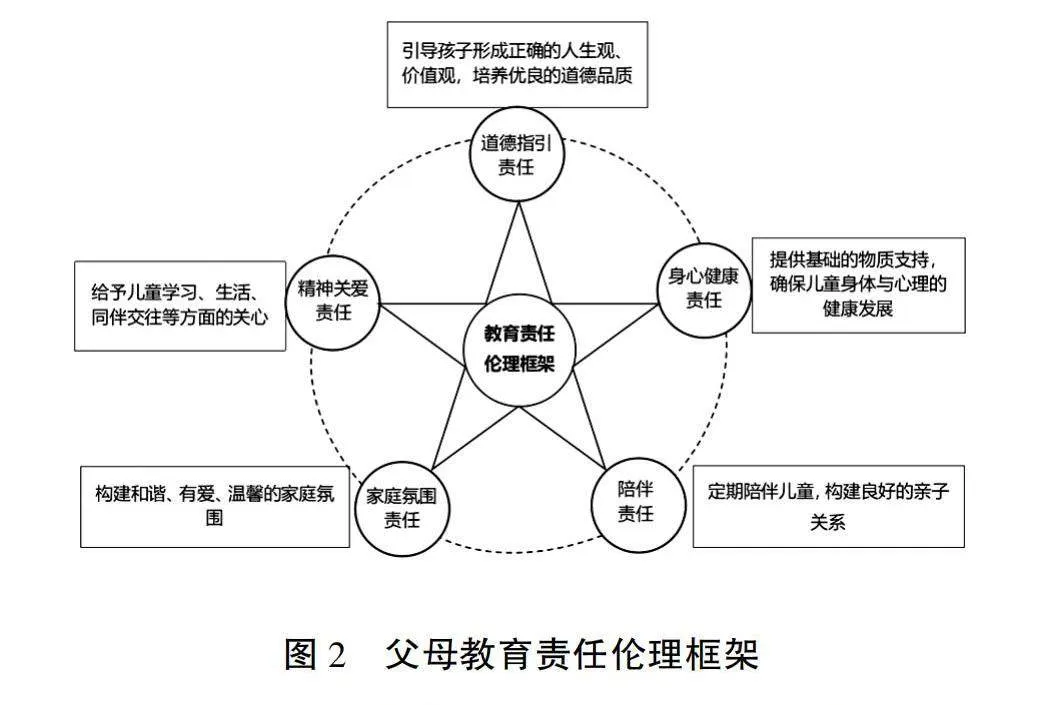

2.核心:明确责任内容,构建责任伦理框架

责任伦理是面向儿童健康成长的一种家庭伦理,根植于农村离异家庭的事实情况,在个人利益与家庭利益相矛盾时,能遵循道德的基本规范与伦理规约。重塑教育责任伦理思维,明确离异家庭父母教育内容,能够进一步明晰父母的教育职责。

以《民法典》《家庭教育促进法》等政策中家长责任内容为指引,结合农村离异家庭父母的教育责任问题,提出教育责任伦理框架(如图2所示)。农村离异家庭父母教育责任伦理立足儿童对当下和未来发展的关切,关注儿童的身心健康、情感关爱、陪伴、道德品质以及家庭环境等方面,富含教育责任意识与家庭伦理精神。

(1)道德指引责任。德,是一个人成长的根基。父母有责任引导孩子形成正确的人生观、价值观,及时纠正孩子不良品行,形成良好的学习习惯和行为习惯等,为其树立榜样,培养优良的道德品质。

(2)身心健康责任。父母应该给予儿童生理性抚育与心灵的滋养,提供基本的物质支持,引导儿童多锻炼勤劳动,保障其生命安全;此外,也要关心儿童的心理健康,避免孩子产生自卑、抑郁、暴躁等不良情绪与心理。

(3)陪伴责任。陪伴是增进离异家庭亲子关系的重要纽带。陪伴责任旨在引导离异父母定期与孩子沟通交流,陪伴孩子的学习生活,一起做有意义的家庭活动,在一定程度上提高父母的教育参与度,增进家庭成员之间的感情。

(4)精神关爱责任。离异家庭子女最缺少的是父母的关心,父母无论是否与孩子生活在一起,都应定期关心孩子生活的方方面面,包括学习上的困惑、同伴之间的趣事等,给予孩子更多的爱。

(5)家庭氛围责任。家庭是儿童成长的第一所学校,离异家庭父母双方应注重自身的言行举止、沟通方式与教育方式等,少一些争吵与指责,多一些理解与沟通,给予更多的正向影响,为儿童创造良好、和睦、文明的家庭环境。

3.关键:建立教育契约,切实履行教育责任

离异家庭父母协同意识的缺失是影响教育责任担当的重要因素,易导致家庭教育协同方向不明、协同效果不佳等问题。因此,有必要进一步建立父母教育责任契约,以契约促进责任的有效协同,明确职责分工,实现优势互补,最大限度地提升育人能力和效果。

教育契约是指父母双方为了达成教育共识,就双方教育行为而立下的一种口头约定,实现家庭教育职责的规范化。一方面,离异家庭父母应转变各行其是的教育观念,构建一致的教育目标。在教育理念上明确各自的教育责任,不转嫁、推诿责任,构建良好的教育伙伴关系;在教育内容上坚持儿童发展最优化的原则,细化责任清单、任务清单和履行情况清单,定期了解儿童的学习、品行、情感等方面内容,采取科学的教育方式,施以一致性的积极影响,对陪伴时间、沟通频率等达成教育约定,依规履行。另一方面,加强沟通对话,形成有效的沟通模式。在孩子面前避免争吵、不过多指责对方,不必要不惩罚、不打骂孩子,针对孩子成长中的潜在问题,及时协同处理,营造温馨和谐的家庭教育氛围。

(二)责任伦理的外在重构:构建教育责任的法律制度与多主体协同治理体系

强化农村离异家庭父母教育责任,不仅需要提高父母的教育责任意识,还必须着力建立健全家庭教育责任等法律制度体系,充分发挥制度体系对责任主体的刚性约束力和现实指引力。

1.健全父母教育责任立法,完善激励与惩罚并存的长效机制

细化农村离异家庭父母教育责任,是解决教育责任缺位的先导和前提。一方面,完善离异家庭主体责任的法律制度,准确把握教育责任内容,细化和量化离异父母或其他监护人的法律责任,厘清父母双方家庭责任的边界,为教育主体的责任内容提供更为清晰的指引;另一方面,完善父母失责行为的界定与追究机制,针对危害未成年人身心健康的不良教育行为进行强制性规范,针对“想管却不会管”“管了却管不够”“根本不想管”等三类父母,发出“指导型”“建议型”“强制型”等三种不同类型的督促监护令[26]。

构建激励与惩罚并存的长效机制,是加强教育主体责任担当的重要保障。坚持鼓励为主、惩罚为辅的原则,引导父母积极作为,承担教育未成年人的责任,针对离异父母不担当、不作为、不参与等行为,采取一定的惩戒措施。可借鉴发达国家的经验,通过制定奖惩措施来防止责任推卸导致的儿童心理健康问题。如《德国刑法》第171条规定“严重违背对未满16岁之人所负监护和教养义务致使被监护人身心受到重大损害或致使该人进行犯罪或卖淫的处3年以下自由刑或罚金”[27]。

2.推动多元主体协同共建,保障父母教育责任的有效践行

强化父母的教育责任担当是一项复杂的系统工程,离不开政府、学校、社会等主体的努力,因而构建多元协同机制不仅是农村离异家庭教育发展的内在诉求,也是提升家庭教育质量的必然选择。

(1)发挥政府的主导作用,应明确各方参与者的定位。第一,要明确各教育主管部门的工作职责,结合部门的优势合理划分监督内容和指导人群,实现监督管理全覆盖,做到分工明确、权责清晰、相互配合,切实保障离异家庭工作的有效开展。此外,应建立定期通报、监测评估的工作制度,将离异家庭工作纳入各部门的考核体系,定期进行检查督导,提高离异家庭子女工作的针对性与有效性。第二,提高各部门沟通协调能力。针对离异家庭的问题,合力协同解决,共同强化父母的教育责任担当,确保及时有效地针对儿童出现的问题作出应急措施。第三,政府应承担起筹措经费、资源统筹的责任,将农村离异家庭子女工作经费纳入地方财政预算, 设立儿童教育与关爱资金, 专款专用。此外,可引入社会参与力量(公益慈善组织等),鼓励社会共同参与离异家庭的保护与关爱工作,形成教育合力。

(2)重视学校、社区的参与责任。学校、社区作为儿童成长的空间,对儿童的身心健康负有关爱责任、家校沟通责任等。一方面,学校与社区应建立离异家庭子女信息数据库,动态掌握离异家庭结构、儿童的学习生活、心理状况以及父母承担责任情况等,做好农村离异家庭子女的保护性服务,对教育主体的责任承担状况进行定期跟踪和评估,明确事前、事中、事后监督原则,对父母教育不良行为予以甄别和约束。另一方面,设立家庭教育指导服务点,及时做好父母的教育工作,引导父母承担起家庭责任,并提供有针对性的家庭教育指导。此外,对缺少父母关爱与监督而厌学逃学的孩子,社区与学校及时开展学习辅导和心理行为上的调适,关注儿童的心理健康,采取有针对性的措施疏导儿童的不良情绪。

(3)发挥媒体与社会舆论的正向引导作用。社会媒体在宣传家庭责任、理念、方式等方面具有价值引领的独特优势。一方面要发挥媒体的教育宣传作用,多渠道向全社会宣传正确家庭教育理念和科学方法。通过形式多样的宣传教育活动,扩大教育法律法规的知晓面,让家长意识到不担责可耻,给予正确的舆论引导。另一方面,发挥邻里及舆论的监督作用。邻里作为与社区沟通的重要桥梁,及时对父母不良教育行为与方式给予适当建议和举报,媒体曝光离异父母不担责的行为,形成广泛的监督氛围,让离异父母在责任践履过程中实现从他律到自律、互律的良性转变。此外,无论是社会还是媒体,都应努力为离异家庭父母及子女创造一个没有偏见和歧视的社会环境,给予离异家庭更多的包容度。研究发现,无歧视性的学校社会环境等将明显地减少父母离婚对孩子的负面影响,有利于离异家庭孩子的社会适应[28]。

3.加强农村家庭教育理念的宣传、引导与培训,促进科学教育理念的普及

父母作为农村离异家庭教育发展的主力军,只有强化父母的责任意识,将科学的育儿理念嵌入个体的生活领域,才能使农村家庭教育走向良性发展轨道,为真正实现乡村振兴战略奠定基础。政府、妇联、学校等部门作为开展家庭教育宣传的重要主体,应在宣传的教育方式、教育内容、教育载体等方面下功夫,切实增强宣传教育的针对性和实效性。

(1)契合当地文化和生活习惯,采取农村家长喜闻乐见的方法,开展家庭教育宣传活动。具体可通过讲座、一对一指导、实践体验式等方式,考虑离异家庭父母的尊严与感受,以浅显易懂的语言,将相关的家庭教育法律与父母教育责任讲清楚。此外,定期开展“好父母”评选活动,弘扬家庭教育先进理念与方法,以榜样引导离异家庭父母参与家庭教育,履行自身责任。

(2)在教育内容宣传上,契合主体需求,了解农村离异家庭父母的难点与痛点,确保内容的实用性与科学性,可从离异双方的教育责任及法律后果、良好亲子关系的构建以及有效的教育方式等方面着手,激发父母教育责任意识。

(3)在宣传载体上,发挥“互联网+父母责任”的宣传优势,拓展家庭教育传播的广度和深度。通过利用“抖音”等线上平台,开发短视频教育课程,分享离异家庭父母的好经验、好做法,扩大宣传教育覆盖范围。

注释:

①后责任时代:表征伦理文化特征的“衰变”,最突出的表现就是责任演变成为一种选择而遭受冷落,不再承认对他人、别的事情负责,只对自己负责,即“责任的落寞”,包括责任意识的弱化、责任思维的匮乏、责任行为的缺乏。参见肖祥.责任伦理的困境与出路[J].中国特色社会主义研究,2019(1):63-70.

参考文献:

[1] 丁芳.离异家庭子女心理问题产生的家庭影响因素及其教育对策[J].理论与现代化,2008(3):121-124.

[2] 中华人民共和国民政部.2023年2季度民政统计数据[EB/OL].https://www.mca.gov.cn/mzsj/tjsj/2023/202302tjsj.html,2023-09-15.

[3] 刘汶蓉.青年离婚变动趋势及社会原因分析[J].当代青年研究,2019(6):58-65.

[4]马克思恩格斯全集: 第3卷[M].北京: 人民出版社,2002:52.

[5]马克斯·韦伯.学术与政治[M].冯克利,译.上海:上海三联书店,1998:116.

[6] 贺来.现代人的价值处境与“责任伦理”的自觉[J].江海学刊,2004(4):41-46.

[7] 赵玉.婚姻家庭法中的利他主义[J].社会科学战线,2018(10):202-216.

[8] 朱丽,赵汉华.责任伦理视角下的教育改革主体责任[J].华东师范大学学报(教育科学版),2011(3):33-37.

[9] 肖祥.责任伦理的困境与出路[J].中国特色社会主义研究,2019(1):63-70.

[10] 杨恩泽.儿童的家庭处境与家庭教育的危机[J].教育发展研究,2022(10):51-57.

[11] 罗小锋.婚姻伦理变迁与农村家庭结构的变动[J].福州大学学报(哲学社会科学版),2020(4):38-43.

[12] 冷遥,雷明光.少数民族农村地区离婚现状与思考[J].贵州民族研究,2019(7):84-94.

[13] 吴存玉.打工经济背景下农村婚姻脆弱性与留守家庭困境[J].中国农业大学学报(社会科学版),2020(4):112-123.

[14] 张进峰.家庭教育重要性的哲学新论[J].教育理论与实践,2005(1):52-57.

[15] 张雪霖.家庭目标、代际责任与乡村教育效果研究——区域差异比较的视角[J].教育科学,2019(4):84-90.

[16] 于阳.父母离异的未成年人犯罪原因探析[J].天津大学学报(社会科学版),2010(6):565-569.

[17] 袁梦.子代主导:农村青年早婚新类型及其风险——基于贵州C村的调研[J].山东青年政治学院学报,2022(2):20-27.

[18] 王会,欧阳静.农村青年“闪婚闪离”现象及其原因探析[J].中国农村观察,2012(3):87-94.

[19] 周宗奎.儿童社会化[M].武汉:湖北少年儿童出版社,1995:338.

[20] 中华人民共和国民政部.民政部对“关于加强农村留守儿童关爱保护的提案”的答复[EB/OL].https://xxgk.mca.gov.cn:8445/gdnps/pc/content.jsp?mtype=4amp;id=15314,2023-03-19.

[21] 万方.论监护人的家庭教育责任[J].首都师范大学学报(社会科学版),2021(6):154-162.

[22] 胡洁人,王曦月.依法带娃:家庭教育的立法规制及实施路径——以《中华人民共和国家庭教育促进法》实施为背景[J].北京行政学院学报,2022(3):104-112.

[23] 甘绍平.应用伦理学前沿问题研究[M].南昌:江西人民出版社,2002:123.

[24] 洪明,孟子欣.学校家庭教育指导的内涵、任务与路径[J].教育科学研究,2023(6):13-18.

[25] 汪鸿波.未成年人保护服务如何平衡国家责任与家庭义务——基于江西省未成年人保护项目的实践反思[J].学习与实践,2022(10):68-77.

[26] 钱宇文. 督促监护令盯紧“问题家长”[N]. 检察日报,2021-09-16(7).

[27] 德国刑法典[M].徐久生,译.北京:北京大学出版社,2019:127.

[28] 徐安琪,叶文振.父母离婚对子女的影响及其制约因素——来自上海的调查[J].中国社会科学,2001(6):137-149+207.

The Absence and Reconstruction of Parental Responsibility Ethics in Rural Divorced Families

Yang Yun Lou Yan Du Jianqun

(College of Education, Guizhou Normal University, Guiyang 550025, China)

Abstract:The stability of rural family structure is related to the harmony of rural social order. At present, the loss of the stability of marital relationship in rural divorced families leads to the prominent phenomenon of family education being deserted, powerless and disorderly, which hinders the improvement of the overall quality of family education in urban and rural China. Based on the perspective of responsibility ethics, this paper analyzes the dilemma of parents’ education responsibility in rural divorced families, and finds that there are some problems, such as lack of thinking of education subjects’ responsibility, unclear ethical orientation of education responsibility, transfer and absence of education responsibility, and poor operating system of responsibility ethics. Based on this, the author puts forward the following ways to reshape parental responsibility in rural divorced families: internally, cultivating the concept of responsibility, strengthening the sense of responsibility, clarifying the content of responsibility, and achieving effective cooperation through contracts; and externally, reconstructing and improving the legal system and punishment mechanism, collaboratiing with multiple education subjects and strengthening parent education training.

Key words:Rural divorced families; Parental responsibility for education; Ethics of responsibility; Parent-child relationship; Children