中等职业教育发展水平测度与时空演变

2024-06-14单怡崔宇红

摘要:中等职业教育担负着培养全面发展的高素质技能型人才的重要职责和任务,是落实科教兴国战略和人才强国战略的重要途径。通过以2012—2019年全国31个省份的中等职业教育为研究对象,综合国内外职业教育研究成果,构建中等职业教育发展水平综合评价指标体系,运用组合赋权法、自然断裂法、空间自相关法分析我国中等职业教育发展的时空演变特征。结果表明:一是2012—2019年我国中等职业教育整体发展态势良好,但区域间存在明显的差异性且呈现出“头轻脚重”结构;二是教育资源作为影响中等职业教育发展的核心要素,主要体现在师资配置和办学条件方面,我国中等职业教育发展在时间序列上呈现“波浪型”的稳定上升趋势且具有明显的阶段特征;三是在空间格局上呈现出由“双核式”向“带状式”演变特征,并且表现出明显的梯度格局特征和区域集聚效应。

关键词:中等职业教育;发展水平测度;时空格局;空间自相关

中图分类号:G71

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2024)06-0040-06

加快发展现代职业教育,是培养高素质技术技能人才最高效、最基础的途径,是推动高质量发展的重要支撑,也是建设教育强国的必然要求[1]。中等职业教育作为现代职业教育体系的重要组成部分,承担着培养服务区域经济社会发展的复合型应用人才的职能。改革开放以来,中等职业教育在促进教育公平、改善民生、脱贫攻坚等方面发挥了积极作用。现阶段我国进入全面建设社会主义现代化国家重要时期,如何有效提升中等职业教育质量以及综合水平,成为中等职业教育研究者探讨的重要议题[2]。

一、文献综述

一般而言,教育水平的发展直接关系到教育质量的高度。中等职业教育作为职业教育重要的基础教育手段和方式,是国家或地区教育发展的重要组成部分[3]。

目前,国内外学者对职业教育发展综合水平展开了积极的探讨,主要有以下三类:一是对教育发展综合水平评价指标体系与评价方法的研究。大多数研究采用头脑风暴、德尔菲专家意见法[4]等选取教育发展水平评价指标,运用CIPP模型[5]、IPO模型[6]等构建教育发展综合水平评价指标体系,基于层次分析法[7]、因子分析法[8]、主成分分析法[9]等测算教育发展水平权重及综合得分。二是关于教育发展综合水平评价分析与国际比较的研究。研究表明:一方面,中国教育发展水平排名居世界中等水平,且各级各类教育发展水平在不同区域间存在发展不均衡的现象[10];另一方面,中国教育发展水平国际区域发展不平衡,两极分化严重。在空间分布上,世界教育发展水平区域发展由高到低呈现出较明显的欧洲-北美洲-亚洲-南美洲-非洲的阶梯分布特征,且教育发展与经济发展之间密切相关[11]。三是研究教育发展水平的影响因素。如“一带一路”沿线国家高等教育发展水平主要受人才培养、科研创新、社会服务、国际合作等四个因素的影响[8];区域间高等教育核心发展水平差距的变量主要与高等教育资源、经费支出以及科研能力有关[12];省域高等职业教育存量规模发展水平主要取决于在校生数量、省域人口数两个直接影响因素[13]。

根据上述研究现状及动态,现有的研究为我们提供了丰富的研究基础,然而,从中等职业教育角度探讨职业发展综合水平的研究却相对匮乏,且研究成果大多定性分析有余而定量评价不足;尤其缺少从时空地理学的视角系统论述中等职业教育的发展,忽视了中等职业教育在教育高质量发展中的重要地位。以全国31个省份中等职业学校为研究重点,将教育资源、教育投入、教育规模和教育效率作为衡量指标,深入剖析全国各省份中等职业学校发展水平时空格局动态演变,以期为衡量我国中等职业教育发展水平提供科学依据和理论参考。

二、数据来源、指标选取与研究方法

(一)数据来源

数据主要来源于2012—2019年《中国教育统计年鉴》《全国中等职业学校毕业生就业情况分析报告》以及中华人民共和国国家统计局网站,研究对象为全国31个省、自治区和直辖市(不包括港澳台地区)的中等职业学校,对于个别年份缺失的数值进行适当插值处理。

(二)指标选取

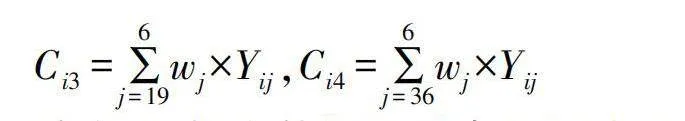

根据指标体系构建的系统性、全面性以及客观性的原则,选取教育资源、教育投入、教育规模和教育效率等4项指标作为一级指标,并在此基础上选取了专任教师数、“生均教学、实习仪器设备值”、生均中等职业学校教育经费占人均GDP的比重、升学率等31项指标作为二级指标,构建了中等职业教育发展综合水平评价指标体系,如表1所示。

(三)研究方法

1.基于组合赋权法的综合水平指标测算

(1)数据标准化处理

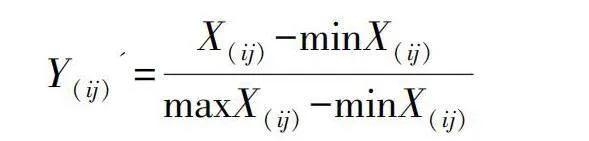

为了消除不同指标间单位、数量级的差异问题,需要对原数据进行标准化处理。将中等职业教育发展水平的二级指标的所有观测值所构成的矩阵记为X=(Xij),所选指标均为正向指标,对正向指标进行数据标准化。其测算公式如下:

(2)中等职业教育发展水平指标权重的确定

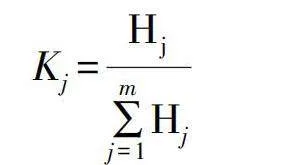

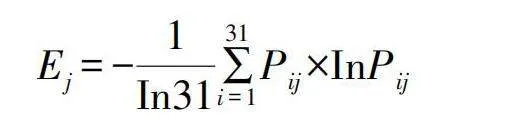

步骤1:基于熵值法测算中等职业教育发展水平的二级指标权重。其测算公式如下:

步骤2:基于变异系数法测算中等职业教育发展水平的二级指标权重。其测算公式如下:

步骤3:基于组合赋权法测算中等职业教育发展水平的一级指标权重。其测算公式如下:

wj=aKj+(1-a)kj

(3)中等职业教育发展水平综合评价得分

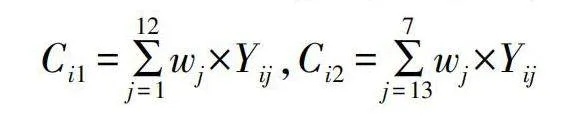

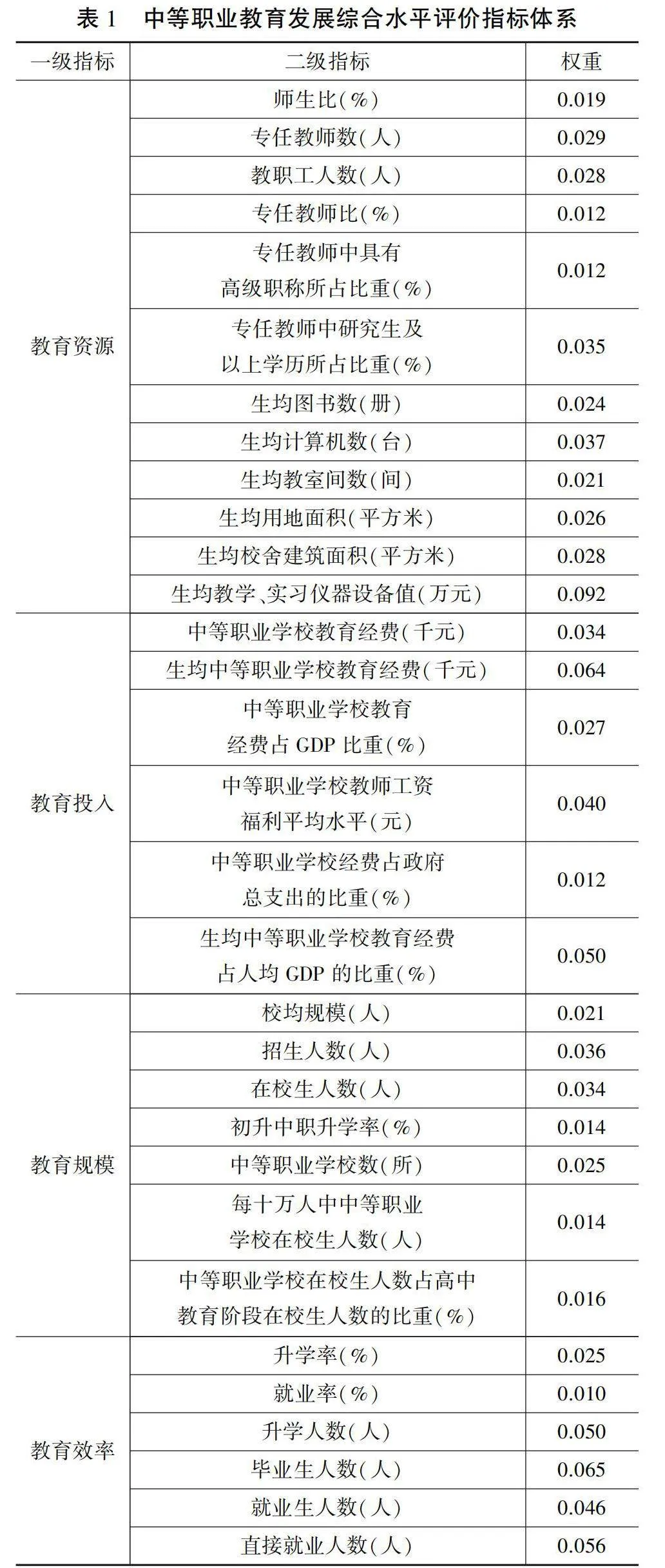

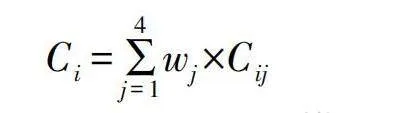

首先,利用中等职业教育发展水平的二级指标,使用组合赋权法测算中等职业教育发展水平的一级指标综合得分为Ci1、Ci2、Ci3、Ci4,其测算公式如下:

其次,根据中等职业教育发展水平的一级指标综合得分,利用组合赋权法测算的综合评价得分Ci,其测算公式如下:

Ci=∑4j=1wj×Cij

2.空间自相关模型

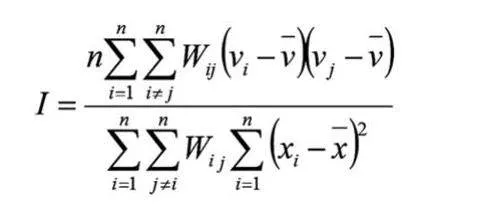

(1)全局自相关

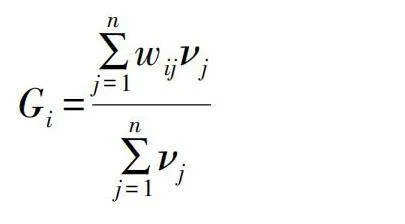

通过Moran’s I指数计算全局空间自相关程度,分析中等职业教育发展水平在空间上的依赖性与集聚模式。全局Moran’s I指数公式如下:

(2)局部空间自相关

局部Moran’s I指数评估局部区域的自相关程度,揭示数据的空间异质性。利用Getis-Ord Gi*指数来区分中等职业教育发展水平在局部空间区域(i)上的冷热点分布,计算公式如下:

三、实证分析

(一)中等职业教育发展水平的时序变化特征分析

利用上述公式的测算,得出2012—2019年我国31个省份中等职业教育发展的得分情况。总体上,我国中等职业教育发展呈现“波浪型”稳定上升趋势,年均增长率为1%,这说明了进入21世纪中等职业教育的重要性逐渐凸显,国家以及各省份相继出台一系列有关发展中等职业教育的政策,激发了中等职业教育办学活力,将中等职业教育拔高到了前所未有的高度,使得中等职业教育发展一直保持居高不下的趋势。具体来看,2014年和2016年中等职业教育发展稍有下降,其余年份中等职业教育发展保持平稳上升,这表明我国中等职业教育发展水平演变过程中具有一定的阶段性特征。

从中等职业教育发展水平四个一级指标的得分来看,均呈现教育资源gt;教育规模gt;教育效率gt;教育投入的演变趋势,尤其是教育资源的得分远远大于其他指标。这足以说明中等职业教育发展的核心是教育资源,即师资配置和办学条件。教师作为教育发展的第一资源,承担着教书育人的使命和立德树人的重任。一支素质过硬、结构合理的师资队伍既是培养综合职业能力的复合型人才的基本保障,也是支撑职业教育类型发展的必要条件。近几年,各省份为吸引、留住优秀教师人才,不断出台各种强师惠师政策,优秀教师队伍规模不断扩大,为中等职业教育的发展注入新的血液。优质的办学条件是实现教育现代化的重要组成部分,是提高教育教学质量的物质性基础,中等职业教育发展的提升离不开办学条件的支撑。特别是教学信息化的发展,推动了中等职业教育的改革,各省份积极搭建数字化教学平台,完善教学基础设施设备,学校办学条件显著改善。另外,教育投入在中等职业教育发展中的地位较低,可以看出我国各地区在教育经费方面都足以保障中等职业教育的发展,且教育经费影响各省份中等职业教育发展的差距逐渐缩小。

从各项指标得分的变化趋势来看,教育资源、教育投入和教育效率的得分演变趋势均保持逐年增长趋势,中等职业教育发展水平在教育资源、教育投入和教育效率等三个一级指标下的得分年均增长率分别为3.3%、2.3%、3.2%,这表明教育资源仍是中等职业教育发展水平中的关键因素。教育规模的得分呈现逐年下降的趋势:一方面随着高等教育的发展,普通高中教育招生人数和在校生规模不断扩大,使得中等职业教育生源减缩;另一方面,就业市场对学历要求的普遍提高,中专学历受到一定的歧视,从而导致教育规模出现明显的下降趋势。

(二)省域视角下中等职业教育发展水平特征分析

运用组合赋权法测算出2012—2019年我国31个省份中等职业教育发展水平综合得分。通过计算31个省份中等职业教育发展水平均值发现,在全国31个省份中,中等职业教育发展水平均值高于全国均值(0.209)的省份有13个,约占总省份的40%,全国中等职业教育发展呈现出“头轻脚重”结构。这主要受各省份经济、人口、工业化程度和教育资源等影响,政策扶持力度大小使得各省份中等职业教育发展水平差距拉大。

根据2012—2019年各省份中等职业教育发展水平的测算结果,将我国各省份的中等职业教育发展水平分为上游区、中游区、下游区等三类。中等职业教育发展水平处于上游区的省份主要有江苏、山东、上海、广东等10个省份,其中,7个省份位于东部沿海经济地区,这表明东部沿海省份地区在全国中等职业教育发展水平中具有绝对优势。中游区的省份主要有湖南、北京、重庆等10个省份,其中,北京、天津、辽宁、福建处于东部地区,湖北、湖南处在中部地区,其他3个省份都处于西部地区,可以看出中游区的中等职业教育发展水平表现出明显的非均衡性,分别处于东部地区、中部地区和西部地区的各个省份,且发展水平优势明显弱于上游区。下游区11个省份的中等职业教育发展水平绝大多数位于西部经济薄弱地区,与上中游区相比,下游区处于明显的竞争劣势地位。这一结果表明各省份的综合实力水平与中等职业教育发展水平之间有着密切的联系。

2012—2019年,江苏、北京、上海等省份的中等职业教育发展水平逐渐增大,且增长幅度较大,其发展水平分别从2012年的0.188~0.283之间上升到2019年的0.246~0.313之间,这说明了综合实力水平占据优势地位的省份的中等职业教育发展水平提升也较快;河南、山东、广东等省份中等职业教育发展水平有明显的下降趋势,由2012年的0.276~0.327之间下降到0.251~0.282之间,这可以看出各省份的中等职业教育发展水平存在不平衡现象。

(三)中等职业教育发展水平的空间异质性特征分析

为揭示我国中等职业教育发展空间分异特征,选取2012年、2015年、2017年和2019年中等职业教育发展水平数据,采用自然断裂法将各省份的中等职业教育发展水平划分为四个等级,以此来分析我国中等职业教育发展水平空间特征。结果可知:一是2012—2019年我国中等职业教育发展空间格局呈现出由“双核式”向“带状式”演变特征,即2012年中等职业教育发展水平空间上形成以四川-山东为核心的双核结构,而到2019年中等职业教育发展水平核心演变为沿海带状结构;二是中等职业教育发展表现出明显的梯度格局特征,分别由东向西递增、由北向南递增、由内陆向沿海递增,但需要注意的是,中等职业教育发展在南北方向的差距逐渐缩小,且明显小于东西方向的差异;三是中等职业教育发展在空间上具有鲜明的区域集聚效应,山东、江苏、浙江、安徽等省份形成发展高值连片区,相对应的是新疆、青海、甘肃等省份,形成发展低值连片区。

从各省份来看,中等职业教育发展水平较高的省份主要是山东、江苏、浙江、广东、四川等东部沿海经济发达地区;而中等职业教育发展水平较低的省份主要是新疆、青海、甘肃、西藏等西部内陆经济薄弱地区。从七大区域来看,华北、华东、华南地区中等职业教育发展水平较高,而西北、东北地区中等职业教育发展水平较低。这足以反映出我国中等职业教育发展水平空间格局带有鲜明的区域经济发展格局的烙印,区域经济发展水平与中等职业教育发展水平具有明显的关联性。

(四)中等职业教育发展水平的空间关联性特征分析

1.全局自相关分析

通过上文分析可得,中等职业教育发展具有明显的区域集聚效应,暗含了中等职业教育发展存在空间关联性。为了进一步探究2012—2019年我国中等职业教育发展的空间相关性,基于Arcgis软件计算中等职业教育发展水平全局Moran’s I指数,如表2所示。

由表2可知,2012—2019年中等职业教育发展水平全局Moran’s I指数值介于0.084~0.185之间,且均为正值,说明我国中等职业教育发展全局空间存在高度正相关,即发展水平具有明显的空间集聚态势。就时间序列而言,2012—2019年中等职业教育发展总体上全局Moran’s I指数值呈“N型”增长趋势,表明我国中等职业教育发展的空间相关性呈现出“增强-减弱-增强”的变动趋势。

2.局部自相关分析

全局自相关反映了我国中等职业教育整体发展的空间集聚现象,却无法解释空间集聚的具体情况。为了更好地分析我国中等职业教育发展局部空间集聚分布特征,基于局部空间自相关法测算2012年、2015年、2017年和2019年各省份中等职业教育发展水平的Getis-Ord Gi*指数,借助自然断裂法分为四个等级,即冷点区、次冷点区、热点区、次热点区。

2012—2019年我国中等职业教育发展冷热点空间位置分布变动较小,且均呈现出由东向西过渡的趋势。其中,热点区、次热点区、次冷点区和冷点区的空间格局呈相对稳定的半环状圈层结构,层次分明,说明我国中等职业教育发展区域集聚效应较为稳定。另外,2012—2019年我国中等职业教育发展热点区与冷点区分布范围存在显著差异,热点区主要集中在东部沿海地区,冷点区主要分布于西部内陆地区,表明我国中等职业教育发展具有明显的东西部分布不均衡的差异特征。

从时空角度来看,2012年热点区主要集中在华东、华中地区,次热点区涉及区域较为广泛,除东北、西北地区以外,其余地区皆有分布,次冷点区数量相对较少,主要散布在西北、西南地区,冷点区的数量较多,共有9个省份,主要分布于西北和东北地区;2015年,河南退出热点区,热点区分布态势呈现纵向扩展,次冷点区数量明显增多,而且逐渐代替次热点区,冷点区数量上下浮动不大;2017年,次热点区数量显著增加,而且集中连片分布于热点区周围,次冷点区开始向西北方向扩散,冷点区数量达到最低;2019年,热点区数量保持稳定,次热点区数量显著减少,而且分布相对分散,次冷点区开始朝着华中、华南方向扩散。总体来说,热点区数量基本保持稳定,冷点区逐年波动下降,说明我国中等职业教育发展的热点区变化平稳,冷点区逐渐减弱。这表明了我国中等职业教育发展薄弱地区在短时间内迅速提高发展水平是存在一定困难的。

四、结论与建议

(一)结论

1. 2012—2019年我国中等职业教育整体发展态势良好,但区域间存在明显的差距且呈现出“头轻脚重”结构

具体来说,东部省份在全国中等职业教育发展中具有绝对优势,中部省份中等职业教育发展相对薄弱且表现出明显的非均衡性,西部省份则处于明显的竞争劣势地位。从中等职业教育发展水平四个一级指标的得分来看,均呈现教育资源gt;教育规模gt;教育效率gt;教育投入的演变趋势,尤其是教育资源的得分远远大于其他指标。这足以说明中等职业教育发展的核心是教育资源,主要是师资配置和办学条件。

2. 2012—2019我国中等职业教育发展呈现“波浪型”的稳定上升趋势且具有明显的阶段特征

中等职业教育发展空间格局呈现出由“双核式”向“带状式”演变特征,并且表现出明显的梯度格局特征和区域集聚效应,发展水平分别由西向东递增、由北向南递增、由内陆向沿海递增。

3. 2012—2019年中等职业教育发展水平全局Moran’s I指数值呈“N型”增长趋势

在局部相关方面,我国中等职业发展冷热点空间位置分布变动较小,且均呈现出由东向西过渡的趋势。其中,热点区、次热点区、次冷点区和冷点区的空间格局呈相对稳定的半环状圈层结构,中等职业教育发展区域集聚效应较为稳定。我国中等职业教育发展热点区与冷点区分布范围具有明显的东西部分布不均衡的差异特征。我国中等职业教育发展的热点区有所增强但不明显,冷点区逐渐减弱。

(二)建议

1. 采取差异化措施,兼顾各地发展实际

根据中等职业教育发展水平综合指标反映出的问题,各省份要明确制约中等职业教育发展水平的影响因素,由于各省份间中等职业教育发展差异的原因体现在经济、政策、社会等不同的领域和方面,因此需要采取差异化措施,精准施策补齐短板,兼顾各地中等职业教育发展实际,缩小区域发展水平差距,逐步提升我国中等职业教育发展水平。一方面,东部地区要以国际视野,站在全球或更广阔的角度上观察中等职业教育,学习借鉴成功经验,开拓自身办学特色,适应经济全球化新形势。中西部地区受经济社会发展水平的限制,中等职业教育发展较为缓慢,这就需要国家用“政策支持”保障中西部中等职业教育的发展。另一方面,教育资源作为影响中等职业教育发展的核心要素,加强教育资源配置,积极培育在线课堂发展,通过跨空间传输优质教育资源,实现优质教育资源实时共享、互联互通,促进优质教育资源共享,让更多的地区、更广的受教育者能够分享国家教育发展。

2.加强顶层设计,强化核心发展水平

各省份要加强中等职业教育改革的顶层设计,强化核心发展水平,积极探索办学新模式、新机制,创办特色鲜明、与社会经济发展高度融合的优质中等职业学校,提升中等职业教育发展水平。东部地区既是中等职业教育先行者,也是探路者,在知识经济、全球化与信息化快速发展和变革的潮流下,需积极变革教学模式,中等职业学校要主动对接地方经济需求,搭建协同创新平台,做好专业与产业、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程的对接,从而孕育中等职业教育“拐点”向上之机,持续推进东部地区中等职业教育“提质培优”。中西部地区要依托国家职业教育战略平台,聚焦脱贫攻坚和生态环保两大底线任务和新兴产业发展,动态调整职业院校学科专业结构,坚持职业院校走要素优化、特色鲜明、质量提高、实力增强的内涵式发展道路。

3. 建立区域网络合作,整合校内外教育资源

其一,依托区域优势,建立持续高效的区域网络合作,协同攻关,从而形成稳定的优势互补的中等职业教育发展集群。通过核心省份优质中等职业教育资源的辐射能力,带动薄弱省份中等职业教育发展,有效提升区域中等职业教育的资源供给。其二,积极整合区域内院校间、院校与企业间的职业教育资源,在院校间应鼓励职业教育集团化办学。按照“相近专业、邻近区域、相似类型”的原则,组建职业教育集团,通过职业教育集团化办学,为区域中等职业教育提供一个集约资源共享平台,提高资源的利用率;在院校与企业间应搭建产教学研平台,让学生在生产、研究、应用等领域开展教学活动,体验不同部门、不同岗位、不同方面的实际教学模式。其三,加强区域内学校教师与企业指导教师的双边互动,共同合作开发教学资源,协同开展教学活动。中等职业教育教师每年要举行两次集体教研活动,通过集体备课、观摩等方式互通互融,并派教师到不同学校跟岗锻炼。

参考文献:

[1]岳金凤,郝卓君.中等职业教育高质量发展报告——基础与方向[J].职业技术教育,2021(36):17-26.

[2]崔宇馨,石伟平.新发展格局下加强中等职业教育基础地位面临的问题与对策建议[J].教育与职业,2021(12):19-26.

[3]王箭,蒋同明.职业教育发展水平综合评价与分析[J].职业技术教育,2012(19):20-24.

[4]房兆,马晓飞,邵红英,等.高职实习护生核心能力评价指标体系的构建[J].护理研究,2018(3):427-429.

[5]黄艳,周洪宇,黄晶.中国教育发展水平:评价指标体系构建与国际比较[J].统计与决策,2022(4):74-78.

[6]张伟,徐广宇.部分发达地区高等教育发展水平评价结果与分析[J].教育评论,2015(12):92-94+154.

[7]王素,方勇,孙毓泽.高等教育发展水平:模型、指标与国际比较[J].教育研究,2012(7):122-129.

[8]王正青,王引,孙昕妍.“一带一路”沿线国家高等教育竞争力水平测度与关联性因素研究[J].西南大学学报(社会科学版),2021(1):112-123+227.

[9]高耀,刘志民.中国省域高等教育核心发展水平最新测度——基于因子和聚类分析法的实证研究[J].江苏高教,2010(2):39-41.

[10]薛海平,胡咏梅.国际教育发展水平的比较研究[J].教育科学,2006(1):80-84.

[11]陈衍,李玉静,房巍,等.中国职业教育国际发展水平比较分析[J].教育研究,2009(6):63-68.

[12]张日新,郑纪刚,谷卓桐.我国区域高等教育核心发展水平测度及其发展演变趋势研究[J].高教探索,2018(3):20-25+69.

[13]房巍,陈衍.我国省域高等职业教育存量规模发展水平比较分析[J].江苏高教,2015(1):142-143.

Level Measurement and Spatial-temporal Evolution of Secondary Vocational Education Development

Shan Yia Cui Yuhongb

(a. Faculty of Education; b. Library, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

Abstract:Secondary vocational education shoulders the important responsibility and task of cultivating high-quality, well-rounded and skill-oriented talents, and is an important way to implement the strategy of developing the country through science and education and of strengthening the country through talents. This paper, taking secondary vocational education of 31 provinces in China from 2012 to 2019 as its research object, combines research results of vocational education at home and abroad, constructs a comprehensive evaluation index system of the development level of secondary vocational education, and analyzes temporal and spatial evolution characteristics of the development of Chinese secondary vocational education by applying combination empowerment, natural fracture and spatial autocorrelation methods. The results show that: 1. Chinese secondary vocational education posts sound overall development from 2012 to 2019, but there exists obvious difference among regions, displaying the structure of “light head and heavy feet”. 2. Educational resources, as the core elements affecting the development of secondary vocational education, are mainly embodied in the aspects of faculty configuration and school conditions. China’s secondary vocational education development presents a stable “wave-type” upward trend in time series and demonstrates obvious stage characteristics; 3. Spatial pattern features a transformation from “dual-core” to “belt-type” and exhibits marked gradient pattern characteristics and a regional agglomeration effect.

Key words:Secondary vocational education; Evaluation of educational competitiveness; Spatial-temporal pattern; Spatial autocorrelation