成人学生在线自主学习能力培养的教学支架有效性研究

2024-06-14李梅王俊颖邓国民

摘要:自主学习能力既是成人学生在线学习效果的重要保障,也是学生终身学习所需具备的能力。将在线教学设计和实施两个阶段的三种教学支架策略分别应用于四门成人在线课程教学实践中,通过分析学生自主学习能力和在线学习行为检验策略的有效性。研究发现:教学设计中的结构化支架有助于促进成人学生自主学习能力的提升;学习过程中问题化支架有助于学生反思、评价等学习行为发生;交互支架所带来的及时师生互动和情感交流有助于提升学习的黏度,促进学生向教师寻求帮助。对成人高校在线课程的教学设计和教学指导具有一定的借鉴意义。

关键词:自主学习能力;在线教学支架;成人学生;有效性检验

中图分类号:G728

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2024)06-0095-06

一、引言

对于以在线教学为主要形式的成人开放教育,学生的在线自主学习能力对其学习成效产生直接影响,进而影响开放教育成人学历教育的整体质量。自主学习不仅使得学生在正式的学校教育中受益,还为其实现终身学习奠定必要的心理基础[1]。目前我国开放教育体系中学历教育的对象主要是在职成人,课程主要以在线教学的方式实施,需要学生明确学习目标,并在实现学习目标的过程中有意识地调节自己的学习行为。相对于传统课堂教学来说,在线学习缺少集体同步学习和教师的监控,在学习的系统性、师生连接的强度等方面较弱[2],学生对于在线教学的不适应以及自主学习技能的缺乏导致成人学生在课程学习过程中存在学习参与度低、学习过程连续性差、学习效果未达到预期等问题。目前,成人学生自主学习能力培养的一个重要方式是入学教育,由于用认知目标代替情感技能目标,以讲授的方式进行技能培养,其实践效果并不理想。探索影响成人学生自主学习能力发展的策略与方法,有助于更好地设计在线教学,从而使得学生的学习过程与自主学习能力的发展融为一体。旨在通过分析成人学生自主学习能力和在线自主学习行为,检验在线教学支架策略的有效性,为在线课程的教学设计与实施提供依据。

二、相关研究概述

(一)自主学习能力及其测量

自主学习是一个将认知、元认知和行为等方面因素综合应用的学习过程,表现为学生在开展学习活动前能够自行确定学习目标、制订学习计划、做好具体的学习准备,在学习活动中能够对学习进展、学习方法作出自我监控、自我反馈和自我调节,在学习活动完成后能够对学习结果进行自我检查、自我总结、自我评价和自我补救[3]。自主学习不是由一系列简单的学习行为事件所组成,而是一个具有很强的时序性、关联性、延续性和循环迭代的复杂过程,涉及大量的认知、元认知和情感参与[4]。自主学习能力是学生在学习过程中的自我调节能力,包括计划阶段的任务分析能力、自我动机信念,执行阶段的自我控制、自我观察能力以及反思阶段的自我判断能力和自我反应,具体表现为学生在学习过程中的内在动机、对学习方法的策略性应用、对时间的计划和管理、对学习结果的自我意识以及对物质环境和社会环境的敏感性和随机应变[5][6]。对于在线学习环境下的开放教育成人学生,其自主学习能力体现为对学习目标、学习内容、学习方法、学习资源和学习结果的计划、控制、调节和评价的能力[7]。对在线自主学习能力的评价可以采用两种方式,即基于量表测量和基于在线学习行为分析的评价。基于量表测量的相关研究主要面向自主学习能力各维度进行测量,如“在线学习的自我调节调查量表”从目标设置、环境创设、任务策略、时间管理、寻求帮助、自我评价等六个维度对学生的在线自主学习能力进行测量[8]。基于学习行为和学习过程数据的分析则能够更加全面地为学生的在线自主学习进行画像,如对学生的自主学习过程模型、自主学习时间序列模式进行数据挖掘[4]。

(二)自主学习能力培养的教学支架策略

自主学习能力的获得是一个把外部学习技能内化成自己的能力的过程,对于学生而言,自主学习能力的获得主要有三种途径,即有针对性的教学指导、模仿、自我探索和尝试[9]。学生可以通过接受针对自主学习的教学、观察他人的学习和自己设计好的学习实验等途径获得自主学习能力[10]。齐默曼认为,应从自主学习中的自我效能、目标设置、策略的选择和使用、自我观察、自我评价等成分或过程着手培养学生的自主学习能力。例如,从影响学生内在学习动机的诸因素丰富学生的各种认知策略、训练学生的各种元认知过程以及教会学生主动创造和利用学习的社会性和物质性资源等方面入手[3]。赵宏等人认为,教学活动设计要体现自主学习能力培养的关键步骤,包括现状反思、确定差异、借鉴指导、规划完善、尝试体验、评价鼓励和总结提高等七个环节,根据模式搭设支架、设计策略、提供工具及确定学习方式,促进七个环节循环推进[7]。

对于在线环境中的自主学习能力培养,相关研究提出了教学支架策略。在基于资源的在线学习环境中,教学支架的主要功能是对学生参与和完成学习任务的过程进行辅助和支持,有过程支架、概念支架、元认知支架和策略支架等四种类型[11]。过程支架旨在帮助学生利用已有资源的特点和功能促使其在学习活动过程中集中认知资源;概念支架引导学生识别与问题相关的知识,并在概念之间建立连接,使知识、概念之间的关系更加明晰化;元认知支架提示学生反思、比较,在自我评价和理解的基础上改进;策略支架主要支持学生确定分析、计划和反应的方法[12]。已有研究显示,在基于资源的在线自主学习环境中,应用这些支架能够促进师范院校学生的自主学习效果[13]。结构化支架、模型化支架、问题化支架和知识化支架有助于学生在线学习中的交互与共同建构[14]。因为学生具有不同的自主学习水平,所以即使为其提供在线自主学习环境支持,也并不意味着每位学生都能够有效利用并开展自主学习[4],在线学习环境应及时分析和诊断学生的在线自主学习能力、过程和状态,为其提供相应的自主学习过程支持。

三、研究设计与方法

(一)研究目的

旨在探索成人学生在线自主学习能力培养的教学支架策略的有效性,通过对自主学习能力及其各维度的变化分析教学支架策略的有效性,同时对教学支架策略的影响因素进行分析。

(二)研究过程设计

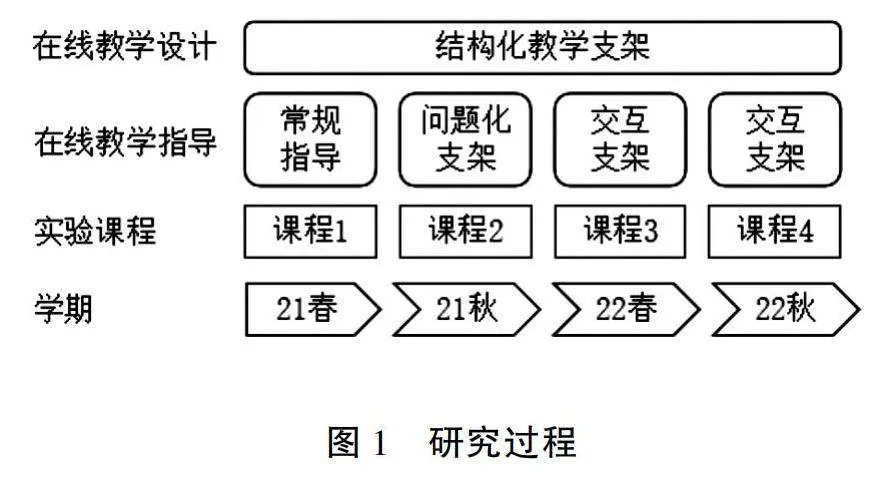

对同一样本成人学生的在线自主学习能力发展进行持续两年的干预与跟踪,每学期选择样本学生所选课程中的一门进行实验。综合已有研究和实验提出三种教学支架策略,分别是结构化教学支架策略、问题化教学支架策略、交互支架策略。在课程的教学设计阶段均对学习过程进行了结构化处理,为学生设计较为明确的学习路径。在教学实施过程中,不同课程采取了不同的教学支架策略。在课程1中,对学生的学习活动采用普通的教学反馈形式,评分并给出评语,具体包括肯定优点、指出不足、提出改进建议;在课程2中,对学生的自主学习过程采用了问题引导策略,学生基于教师反馈调节学习活动和过程;在课程3中,采用站内短信的交互方式强化学习过程的支持,在关键节点,教师提醒学生参与学习活动;在课程4中,采用微信群的交互方式支持学习过程。具体过程如图1所示。

在课程1和课程4教学结束后均采用“在线学习的自我调节调查量表”对学生的自主学习能力进行测量,从目标设置、环境创建、任务策略、时间管理、寻求帮助、自我评价等六个维度24个题目测量学生自主学习能力状态[8]。同时对四门课程中学生的在线学习行为数据进行分析,从学生自主学习行为数据的变化分析不同教学支架的效果。由于“目标设置”和“环境创设”较难在在线学习的行为日志数据中体现,对于学生在线学习的自主学习行为的分析主要集中在“任务策略”“时间管理”“寻求帮助”“自我评价”等四个方面。与自主学习能力测量量表相对应,将学生自主学习能力的测量指标量化为具体的学习行为,选择其中有教学支架干预的项目进行分析。任务策略对应的学习行为数据为浏览课程资源频次,教学支架为结构化学习路径;时间管理对应的学习行为数据为学习活动完成率、标记学习任务完成频次、参与测验活动的时间间隔,对应的结构化支架分别体现为规定学习活动的起止时间、在规定的时间内完成学习任务并获得反馈、规定测验活动参与时间和次数。寻求帮助对应的学习行为体现为通过学习平台站内信和微信群与辅导教师联系的频次,使用的是交互支架策略。自我评价行为主要体现为讨论区重复发帖或回帖次数,教学支架为问题化引导。

(三)研究方法

1.样本

以北京开放大学学前教育专业2020秋季入学的77名学生为研究对象,学生均为在职成人。通过测量学生自主学习能力的变化,分析教学设计中结构化支架策略的有效性;针对样本中的31位学生,检验教学实施过程中问题化支架和交互支架策略的有效性。

2.研究变量

自变量为教学干预策略,包括在线课程教学设计阶段嵌入课程中的结构化支架和教学指导过程中教师基于学生的学习进展所施加的干预,包括问题化支架和交互支架。

因变量为学生的在线自主学习能力的六个维度,分别是目标设置、环境创建、任务策略、时间管理、寻求帮助、自我评价。

3.研究假设

H1:结构化支架能够促进成人学生自主学习能力的提升

" H1-1:结构化支架有助于提升学生访问资源频次

H1-2:结构化支架有助于保证学生活动参与率

H1-3:结构化支架影响学生参与测验时间间隔

H2: 问题化支架有助于提升学生的自我评价行为

H3:交互支架有助于促进学生的寻求帮助行为

4.数据采集与分析

学生的自主学习能力通过问卷的形式获取,学习行为数据通过导出日志数据的方式获得。使用SPSS20.0对数据进行分析,包括对自主学习能力测量值的T检验、对学习行为数据的单因素方差分析和多重比较。

四、分析与讨论

对参加课程学习后学生的自主学习能力变化进行对比分析,从整体上分析教学支架策略的有效性。同时,对其中受到教学支架干预影响的样本学生的自主学习行为进行分析,比较其在四门课程中的学习行为差异,以检验各具体的教学支架策略的有效性及其影响因素。

(一)自主学习能力变化对比分析

在课程4和课程1结束后,学生自主学习能力六个维度的均值分别为5.29、5.36、5.00、5.19、5.03、5.22、5.06、5.00、4.75、4.81、4.73、4.76,学生自主学习能力的六个维度均有提升。进行独立样本T检验,发现“时间管理”和“自我评价”维度的差异显著,P值分别为0.041、0.014,说明通过连续的课程学习,学生的自主学习能力有了提升,其中,“时间管理”和“自我评价”维度有显著变化。

(二)教学支架策略有效性分析

从学习行为中挑选出能够体现成人学生自主学习能力的任务策略、时间管理、寻求帮助和自我评价等四个维度的学习行为进行分析,主要包括学生访问资源、学生完成学习任务、学生重复参与学习活动、学生与教师互动等行为,通过对比四门课程中的学生自主学习行为检验所应用教学支架策略的效果。

1.结构化支架有效性检验

结构化支架有效性检验体现为其对学生的任务策略和时间管理的促进作用。其中,学生浏览资源频次在一定程度上能够反映学生自主学习的任务策略。时间管理是指学生合理分配时间持续学习,如按照每周/天安排时间参与学习活动。高水平自主学习者体现出更有效的时间管理策略[4]。在线课程学习中学生的时间管理行为主要体现为学生活动的参与率、标记任务完成情况以及多次参与测试的时间间隔。

(1)学生浏览资源频次

四门课程中学生访问资源模块次数的均值分别为35.03、43.10、42.03、60.35。考虑四门课程资源数量和学习时长因素,学生每周访问各资源的频次分别为0.324、0.038、0.117和0.113。从该数值可以看出,学生浏览资源频次整体上很低。单因素方差分析和多重比较结果显示:不同课程之间的差异显著,P值为0.000,课程1中学生平均每周访问各资源的频次显著高于课程2、课程3和课程4,P值均为0.000。这说明课程学习时长越长,学习资源数量越多,学生访问资源的频次越低。当学习时间较为集中、学生资源数量适中时,学生更能够集中时间学习课程资源。

(2)活动参与率

虽然四门课程的学习总时长不同,但基本上每周都有学习活动,需要学生在当周完成。四门课程的活动参与率均值分别为93.98%、93.05%、88.24%、88.98%。单因素方差分析结果显示,各课程之间无显著差异(P值为0.518)。结构化学习路径客观上促使学生每周安排时间学习,体现为开放度低的课程中学生的学习行为分布更均衡[15]。H1-2在一定程度上得到验证。

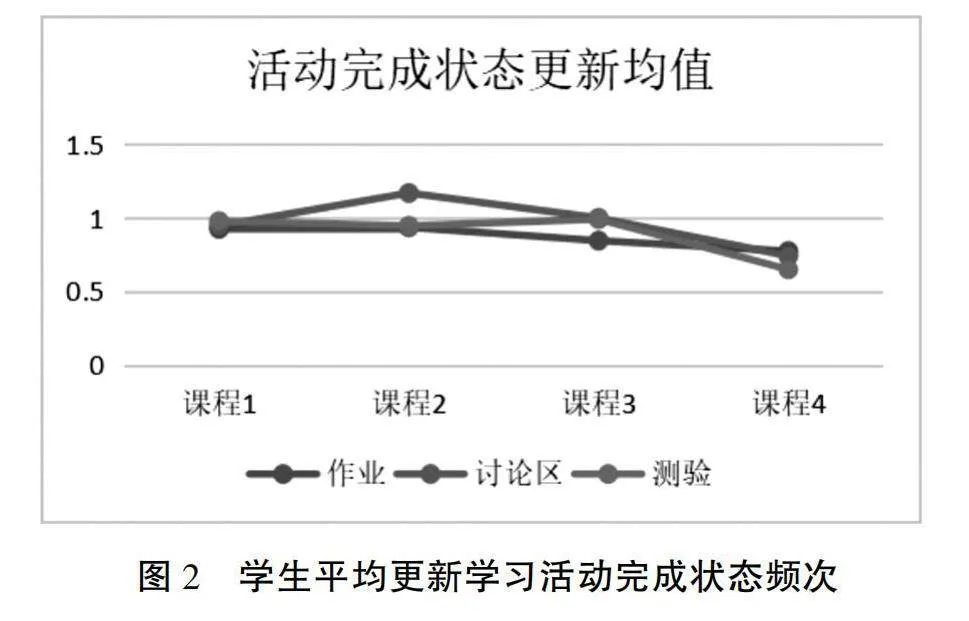

结合学生标记学习任务完成情况的行为,从学生标记作业、讨论区、测验活动的均值图(见图2)可以看出四门课程呈现出随着时间而降低的趋势。这说明经过两年多的学习,学生已经较为熟悉课程学习过程的结构和要求,养成了按时参与活动并查看反馈的习惯,更新活动完成状态的频次逐渐降低。从一定程度上证实结构化学习支架策略的有效性,但是对于学习过程管理的弱化,使得活动参与度也受到一定的影响,呈现降低的趋势。

(3)参与测验时间间隔

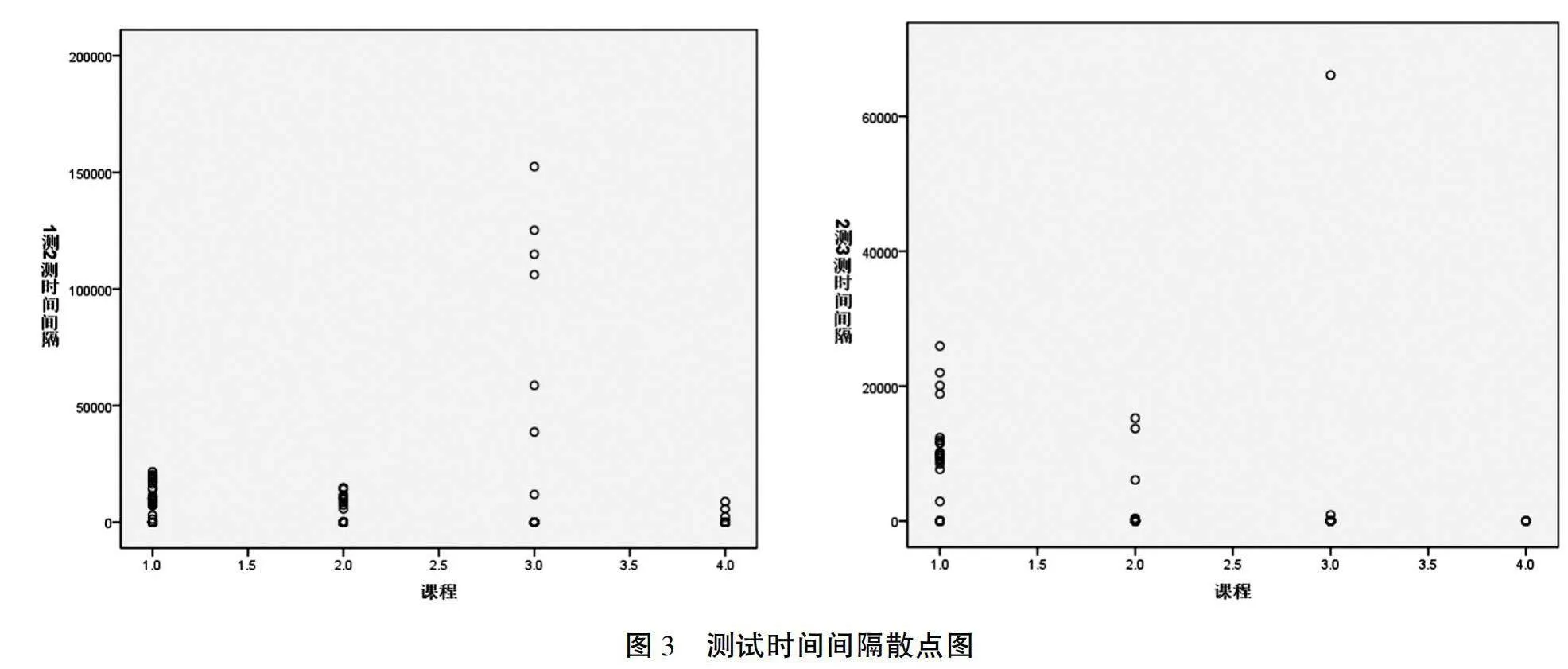

测验活动有三次参与机会。参与测试时间间隔是指学生第一次和第二次参与同一测试的时间间隔(单位:秒;简称“2测时间间隔”),以及第二次和第三次参与同一测试的时间间隔(单位:秒;简称“3测时间间隔”)。两次测试活动之间的时间间隔长短既体现了学生的学习策略运用,也体现了学生的时间安排,有助于推断学生的反思情况和时间管理情况。从四门课程2测时间间隔和3测时间间隔的均值来看,3测时间间隔均值整体高于2测时间间隔均值。

从时间间隔散点图(见下页图3)来看,学生参与两次测试之间的时间间隔整体偏短,均值在1小时之内,2测时间间隔总体上较长。这说明学生在第一次测试之后,会花较多的时间学习新知,参加第二次测试之后,则会更快进入第三次测试,只有个别学生在间隔很长时间后参与第三次测试。以上数据分析表明,结构化学习支架策略能够促进学生的时间管理能力提升,H1-3在一定程度上得到验证。

2.问题化支架有效性检验

问题化支架主要用于课程2的讨论区中,对学生重复参与讨论区次数进行分析有助于获得学生自主学习过程中主动评价与调节学习的状况。对讨论区发帖数次数均值进行单因素方差分析和多重比较,发现:在讨论区发帖或回帖数量方面,课程之间学生平均发帖量有显著差异,P值为0.023。课程2的学生平均发帖数(1.371)最高,且显著高于课程4(0.774),P值为0.005。在课程2的讨论活动中,辅导教师给予学生更多的问题引导,在一定程度上提高了学生的参与频次,H2得到了验证。

3.交互支架有效性检验

师生交互是学生获得帮助的主要形式。课程学习中的辅导教师与学生间的交互主要通过学习平台站内信的形式进行,课程4中辅导教师增加了微信群交流工具。在师生交互频次上,单因素方差分析和多重比较结果显示,四门课程中师生交互频次差异显著,P值为0.003。课程4中师生交互频次均值(8.35)显著高于课程1(1.81)、课程2(0.19)、课程3(0.43),P值分别为0.009、0.001、0.002,课程1、课程2和课程3中师生交互频次无显著差异。在课程4的学习过程中,师生可以通过学习平台站内信和微信群两种途径与教师互动。平台站内信互动为师生一对一互动,微信交流工具则以微信群的形式进行群体互动。在群中发布消息降低了学生一对一与教师交互所产生的心理压力,有效增加了师生互动频次,H3得到验证。

五、研究结论和研究启示

(一)研究结论

1.教学设计中的结构化支架有助于促进成人学生时间管理行为的发生

一是按周分配学习任务的形式保证了学生学习的持续性和连续性。当所有课程都按单元或模块分解知识点并将学习活动分布到每一周时,学生需要规划每周的学习时间并持续地投入学习活动中。长期坚持每天/周学习有助于学生养成持续学习的习惯。二是明确的学习路径规划能够降低学生因管理学习任务而带来的认知负荷,有助于更好地管理时间,将有限的认知资源集中投入学习的关键环节,保证核心学习任务的完成。随着学生对学习规则和学习路径的熟悉,学生在学习时间管理中的投入则进一步减少,逐步达到自动化的程度。因学生已经较为熟悉课程学习的既定模式,在学习过程中更新活动完成状态的频次逐渐降低。三是合理的课程学习时长和任务量有助于激发学生的认知活动,提升认知效果。当学习时间和任务比较集中时,学生更能够集中精力处理同一学习任务。认知活动在一定的时间内保持活跃的状态,避免了学习时长过长的情况下认知中断后重新启动而带来的认知资源浪费。

2.学习过程中的问题化支架有助于学生反思、评价行为的发生

及时的师生互动有助于激发学生在线学习的积极性,能够促进学生反思、改进、完善。师生之间针对学习活动的交互体现了学习干预的个性化,与在线学习教学设计的结构化、一般化、静态化的特点相互补充。对于作业、发帖等主观形式的学习活动,问题导向的作业评语反馈和回帖反馈有助于激发学生的反思活动,促进学生进一步完善作业、补充讨论内容。

3.交互支架所带来的及时师生互动和情感交流有助于提升学习的黏度,激发学生向教师寻求帮助

师生情感交流有助于促进学生向教师寻求帮助,提升学生在线学习的黏度。成人学生比较倾向于按照既定的学习规则和学习路径按部就班地学习,教师与学生之间的情感交互在一定程度上拉近了师生之间的距离,有助于学生表达学习过程中的问题与学习需求。当教师通过站内信或者微信群的形式鼓励学生不断完善学习活动产出时,学生的积极性得到了激发,反思、评价、完善作业和讨论观点的频次显著提升。相较于站内信形式的交互,通过微信群的交互能够引发学生更积极的反馈。

(二)研究启示

1.合理设计资源数量,适当控制课程学习总时长

课程的资源数量不宜过多,一般以20个左右为宜。适当控制课程学习周期,最好介于6周到12周之间。每周的学习活动可根据难度、复杂度有所不同,难度较大的学习任务,每周安排一个,难度较小的学习任务,可安排两到三个,学习任务之间应具有连续性和逻辑递进关系,在参与活动的过程中促进学生认知的持续发展。

2.学习路径的固定性和学习过程的灵活性相结合

在教学设计阶段为学生规划主要的学习环节,确定学习的方向。在各个环节的学习过程中,通过动态干预为学生提供认知发展的空间和反思、完善的机会。例如,通过固定评分时段保证学生在规定的时间段内完成学习任务,而对于学习产出的完善则应有更大的灵活性,在时间和次数方面适当放开限制。给予学生更多的学习机会,通过问题引导激发学生的反思行为,即学生的学习阶段具有相对的固定性,每个阶段的学习具有一定的开放性。例如,每个单元的学习时长、学习活动参与时间相对固定;对于主观形式学习活动参与的次数相对放开限制。

3.强化师生交互、促进学生反思

增加师生实时交互工具,辅导教师及时评价学生的学习,为学生反思提供支架,鼓励学生不断修改完善学习成果。

参考文献:

[1] PONTON M K , CARR P B .Understanding and promoting autonomy in self-directed learning[J].Current Research in Social Psychology, 2000(19):271-284.

[2] 赵宏.成人远程学习者自主学习影响因素分析[J].中国远程教育,2014(5):27-31.

[3]庞维国.从自主学习的心理机制看自主学习能力培养的着力点[J].全球教育展望,2002(5):26-31.

[4] 邓国民,徐新斐,朱永海.混合学习环境下学习者的在线自我调节学习潜在剖面分析及行为过程挖掘[J].电化教育研究,2021(1):80-86.

[5]ZIMMERMAN B J, RISEMBERG R.Self-regulatory dimensions of academic learning and motivation[M]//Handbook of academic learning. Pittsburgh:Academic Press, 1997:105-125.

[6]SCHUNK D H, ZMMERMAN B J.Self-regulation of learning and performance[M]. Lawrence Erlbaum Associates,1994:4-20.

[7]赵宏,陈丽,郑勤华,等.成人远程学习者自主学习能力培养的教学模式探究[J].中国电化教育,2014(6):37-41+48.

[8]BARNARD-BRAK L , LAN W Y , PATON V O . Profiles in Self-Regulated Learning in the Online Learning Environment[J]. International Review of Research in Open and Distance Learning, 2010(1):61-79.

[9]赵宏,陈丽.远程学习者自主学习能力培养方法研究[J].电化教育研究,2012(10):56-63.

[10]WINNE P H. Experimenting to bootstrap self-regulated learning[J]. Journal of Educational Psychology,1997(3):397-410.

[11]HILL J R,HANNAFIN M J. Teaching and learning in digital environments: The resurgence of resource-based learning[J].Educational Technology Research and Development,2001(3):37-52.

[12]HANNAFIN M J, HILL J R. Resource-based learning[M]//Handbook of research on educational communications and technology. New York:Routledge,2008:525-536.

[13]邓国民.职前教师基于OERs的自主学习模式及效果探析[J].继续教育研究,2017(12):80-84.

[14]李梅,葛文双.基于项目的在线协作学习支架策略探究[J].现代远距离教育,2021(1):40-47.

[15]李梅,孙月亚,李蕾,等.在线课程开放度对教与学行为与效果的影响——基于成人学生的研究[J].成人教育,2021(6):18-25.

A Study on the Effectiveness of Scaffolding to Promote the Adult Students’ Online Self-regulated Learning Abilities

Li Mei1a Wang Junying1b Deng Guomin2

(1a. School of Humanities and Education;

1b. Educational Administration Office,Beijing Open University, Beijing 100081, China;

2. College of Education Science, Guiyang University, Guiyang 550005, China)

Abstract:Self-regulated learning abilities are important for the online learning effect and lifelong learning of adult students. This study applies three scaffolding strategies to four adult online courses, and tests the effectiveness of the scaffolding strategies by analyzing students’ online self-regulated learning abilities and online learning behaviors. It is found that the structured scaffolding in instructional design contributes to the improvement of adult students’ self-regulated learning abilities. Problem-based scaffolding during the learning process facilitates students’ behavior of reflecting, and evaluating in learning. Timely teacher-student interaction and emotional communication supported by interactive scaffolding strengthens the stickiness to learning and inspires students to seek help from teachers. The findings of this study have certain" significance for instructional design and guidance of online courses in adult education.

Key words:Self-regulated learning abilities; Online instructional scaffolding; Adult students;Validity check