培养高职大学生爱国主义情怀的路径研究

2024-04-24周红柳

摘 要: 安徽人文荟萃,红色文化深厚,红色资源丰厚。充分利用本省红色资源开展爱国主义教育,是对本省红色文化的历史传承。其中,红色家书是这一历史传承的重要组成部分。本文试图通过高职大学生对红色家书的认知理解,探讨将红色家书用于高职大学生思想政治教育实践的路径,培养高职大学生的爱国热情和家国情怀。

关键词: 皖籍共产党员;红色家书;高职大学生;爱国主义情怀

中图分类号:G711 ""文献标识码:A ""文章编号:1673-1794(2024)01-0103-05

作者简介: 周红柳,滁州城市职业学院马克思主义学院教师,硕士(安徽 滁州 239000)。

基金项目: 滁州城市职业学院思政专项一般项目“中共党史融入高职院校思政理论课教学的良性互动路径探究——以‘毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论’为例”(2021szzx02);滁州城市职业学院校级质量工程思想政治理论课教研项目“伟大建党精神融入高职院校思政课堂路径研究”(2021szjyxm02)

收稿日期:2023-10-10

徽风皖韵,人杰地灵。在革命战争年代、社会主义建设过程中,安徽(以下简称皖)共产党员在实现民族独立和人民解放、建立新中国、确立社会主义制度、开展社会主义建设、改革开放、中国特色社会主义新征程中发挥了不可或缺的作用,形成了鲜明的红色文化的历史传承,其中,红色家书是这一历史传承的重要组成部分。红色家书作为先辈们在不同历史时期同家人、亲友进行精神交流的信件,包含着中国共产党人的家国情怀与精神追求,是中国革命文化与先进文化的具体表现。[1]皖籍共产党员红色家书遍布本省各地,学生对本省先烈相对较熟悉、有亲切感。本文试图通过对高职大学生对红色家书的认知理解,探讨将红色家书用于高职大学生思想政治教育实践的路径,培养学生的爱国热情和家国情怀。正如习近平总书记在全国教育大会上强调“我们的教育绝不能培养社会主义破坏者和掘墓人,绝不能培养出一些‘长着中国脸、不是中国心、没有中国情、缺少中国味’的人,那将是教育的失败!教育的失败,是一种根本性失败!我们决不能犯这种历史性错误,这是推进教育现代化、建设教育强国,必须把握的大是大非问题,没有什么可商榷、可含糊的”。[2]

一、皖籍共产党员红色家书丰富内涵

陈独秀长子陈延年在面对敌人屠刀,毫不畏惧,高喊出“革命者光明磊落、视死如归,只有站着死,绝不跪下”!跟随着父亲和哥哥走上救国之路的陈乔年,被捕入狱后虽受尽酷刑但绝口不提党的秘密,只留下一句话,便英勇就义。皖籍共产党员的红色家书用其特有的形式为提升高职大学生爱国主义情怀留下浓墨重彩的一笔。

(一)为革命理想不懈奋斗

翻阅中共安徽早期历史,出生于岳西县的王步文,是安徽党组织的奠基人和开拓者,他留下了两封家书,一封给妻子、一封给母亲:“我为革命而死了,你不要悲哀,不要难过,应抚养爱生,以继予志,我的财产由你承继。”“我为革命死了,你媳复苏应承继我的一切财产,使她教养爱生,以继予志。”[3]

1925年加入中国共产党,出生于肥西县的张璋烈士,终其一生为拯救中华民族投身革命。其在英勇就义前,在一个香烟盒背面给妻子留下是家书亦是遗书的“教育我儿,继承我志,代我收尸,勿告我母。”[4]

齐国庆,太和人,1927年加入中国共产党,同年任中共南京市委委员,国立东南大学党支部书记,积极组织学校的党员、进步青年参加爱国运动。英勇就义时年仅25岁,就义前口述家书“我死后,务必请你转告我家:一、不用棺,一切从简;二,妻子不必为我守节;三,为革命而死光荣,父亲不必伤悲。”[5]

储汉仪,岳西县中关乡人,从加入中国共产党到牺牲的8年间,始终忙于革命事业,趁便托人给远在家中的母亲捎去家书,在家书中写道:“而于生命二字,看得透而又透,只要有益于社会,什么都是可以牺牲的。这是儿的志决。”[6]

历经腥风血雨,皖籍共产党员为革命牺牲在所不惜,但对父母无法尽孝、对妻子无法尽到丈夫职责、对孩子无法尽到父亲责任,字里行间虽满是遗憾,仍坚定革命理想,期望子女继承遗志继续革命,劝慰家人父母自己终身为革命事业奋斗死得光荣。

(二)为民族解放勇于奉献、无畏牺牲

中国共产党早期著名的社会活动家祖晨,宣城人,1925年加入中国共产党,创建了宣城第一个“独立支部”并任书记。其分别在写给父母的三封家书中写道:“暂时的虚荣,算不了人间的赞礼;尸旁的热泪,方得见英雄的写生。愈难愈要干,所余的,留待后人。”“斯时天灾人祸,皆促人民自觉之导火线,将来总有结局之日。一般倒行逆施之徒,儿即命在旦夕之际,仍欲与之相较”“儿现穷极,家事又多崎岖,其将男儿逼死吗?不,而仍向前冲锋!”[7]

参加多场战役,后在第四次反“围剿”中牺牲的卢炳银烈士,六安人,在给父母的家书中说道:“革命一天天高涨,苏区一天天发展,苏区一天天巩固。”[8]

曹云露,寿县人,1928年加入中国共产党,先后任中共安徽工委书记、中共寿县中心县委书记、新四军四支队第二游击纵队政委,积极组织皖北抗日活动。1939年5月30日其在给两个弟弟的家书中勉励道:“学习与工作取得适当联系,在学校固然以学习抗日救国理论为主要,但同时在劳动方面,民运工作方面,也当努力做英雄,做先锋。不要思念家庭。家庭的父母对于你们是免不了要挂念的,甚至于终日愁虑,但我愿你俩作个为民族社会求解放的英雄”[9]

程雄,又名程世杰,岳西县店前镇人,1938年加入中国共产党,1939年11月参加新四军江北游击纵队,先后任副政治指导员兼党支部书记、连长等职,牺牲时年仅24岁,其给父母的家书中慷慨写道:“现在儿就要离开大别山,走上最前线消灭敌人,保卫中华,望双亲不要悲伤挂念。”[10]

读祖晨、卢炳银、曹云露、程雄家书,总叫人体味什么是为中华民族的独立和中国人民的解放事业不怕牺牲,甘于奉献的大无畏精神,这种精神不是生于一时激愤,而是流淌于他们的血液中,彰显了皖籍共产党员为民族解放事业的无私奉献。

(三)对党忠诚,全心全意为人民服务

张蕴华,阜阳人,1926年加入中国共产党,参加魏野畴担任总指挥的阜阳“四九”起义,虽然起义失败了,但打响了安徽人民武装反抗国民党统治的第一枪,率先在安徽建立了中国共产党领导的红色政权——皖北苏维埃政府,其给弟弟的家书中铿锵有力地写道“如未遂志,为党光荣,何足叹唶!”[11]

陈宜贵,霍邱县人,1933年加入中国共产党,历任宁夏军区政治部主任、中共宁夏省省委委员、中国人民志愿军第六十五军政治部主任、副政治委员,华北军区后勤部副政委、政委,北京军区后勤部政委, 1955年被授予少将军衔,其在写给兄长的家书中提及“因为我多年与家中无联系……我本想抽时请假回家探亲一趟,但因安排解放大西北和争取迅速解放全中国,使全国人民都很快得到自由。因此任务很大,目前还不能请假回去。”“我只为人民服务了,我没有孝顺父母,我是很对不起父母的。”[12]

“两弹元勋”邓稼先,怀宁县人,给杨振宁先生的回信中:谈到了“人生的意义”——“毛主席说:‘成千上万的先烈,为着人民的利益,在我们的前头英勇地牺牲了,让我们高举起他们的旗帜,踏着他们的血迹前进吧!’你谈到人生的意义应该明确,我想人生的意义就应该遵照毛主席所说的这句话去做。”“但愿人长久,千里共同途”。[13]

王稼祥,泾县人,1928年加入中国共产党,伟大的马克思主义者,杰出的中国共产党党员,其在写给堂弟王柳华的家书中呼吁道:“愿以后保持这热心沸腾的赤心,去一改旧习,那才不愧做个廿世纪的新青年呀”。[14]

皖籍共产党员红色家书饱含舍小家、为大家、对党忠诚、服务人民的无私情怀可以使高职大学生产生情感共鸣。当祖国有危难,青年自觉挺身而出;当我们身处险境,祖国又是我们的强大后援。家是最小国,国是千万家,没有国哪有家,没有家,哪有我,这些看似平常的话语激励青年大学生将个人的命运与国家的命运紧密相连,也道出了最深刻的爱国渊源。

二、高职学生对红色家书的认知

(一)研究方法

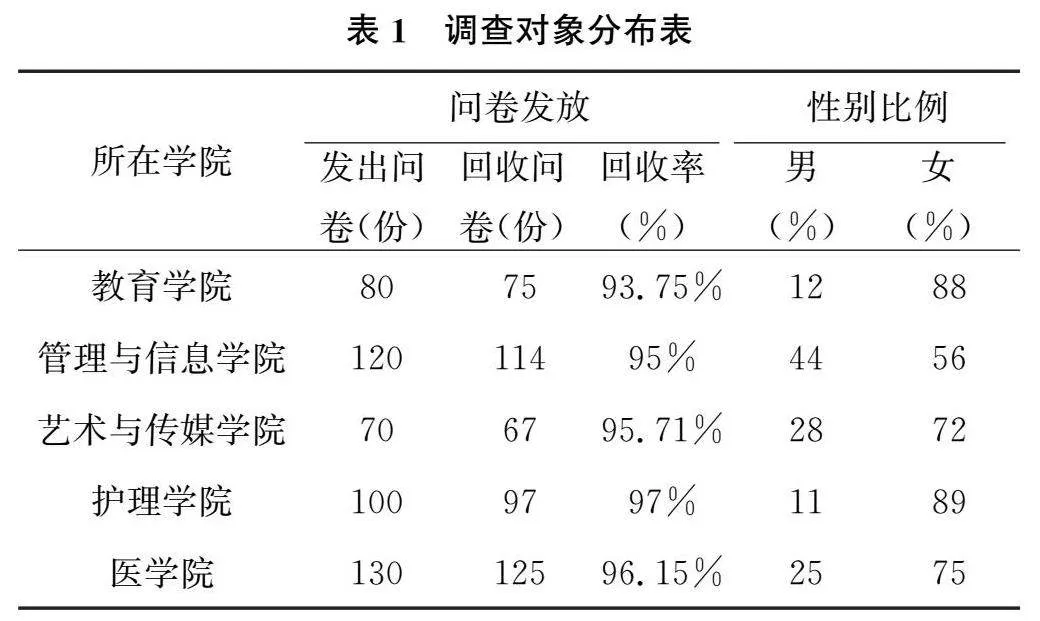

本文应用问卷调查法对高职大学生对红色家书的认知进行研究。问卷共10道题,其中客观题9题,主观题1题。调查对象为滁州城市职业学院教育学院5个学院的专科大一、大二学生,具体如下。

(二)研究结果

通过对问卷数据的分析,发现调查对象的皖籍共产党员的知悉情况以及皖籍共产党员红色家书的认知程度不尽如人意。

1.对皖籍共产党员以及红色家书的获知渠道单一、偶发

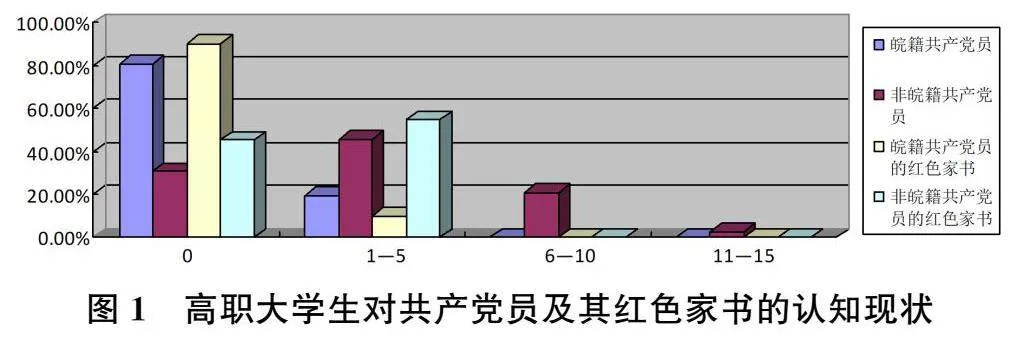

调查中发现,19.46%学生可知1~5位皖籍共产党员和9.95%的学生可知1~5封皖籍共产党员红色家书,但受调查学生对皖籍共产党员的姓名或家书获取渠道主要是通过电视、电影等影视作品中偶然习得,无法详细说出所列举皖籍共产党员的先进事迹或红色家书所传递的精神内核,对其缺乏系统的认知和学习。调查中,73.17%学生表示未在学校所开设思想政治教育课程中学习过皖籍共产党员及其红色家书。一方面说明学生对皖籍共产党员及其红色家书的自主学习动力不足,另一方面也说明在高职大学生的开设的思想政治教育课程教学中皖籍共产党员及其红色家书利用频率不高。

2.对皖籍共产党员红色家书的了解程度较低

调查显示,80.54%的学生对皖籍共产党员完全不了解。受调查学生中54.67%可列举出5封以内的非皖籍共产党员红色家书,但90.05%的学生完全不了解皖籍共产党员红色家书情况。调查中发现,高职大学生对皖籍共产党员及其红色家书的认知相对于对其他省份的共产党员及其红色家书的了解程度来说较低,说明高职大学生对皖籍共产党员及其红色家书整体了解情况不理想。

3.对皖籍共产党员及其红色家书实践教学单薄

问卷中“红色旅游”“参观博物馆、党史馆等”被选择的比率少于20%。69.61%受调查学生表示高职院校对皖籍共产党员及其红色家书的实践教学开展不足,75.32%学生期望以理论与实践相结合的方式学习皖籍共产党员以及红色家书。问卷一定程度上也侧面反映了高职大学生主动参加红色旅游、红色实践较少,高职院校对本省共产党员及其红色家书相关性实践活动的开展未被有效挖掘。

4.新兴科技手段运用比例不高

调查显示,96.86%的学生对于了解、学习皖籍共产党员及其红色家书的需求迫切。调查中,98.12%的学生有明确意向在开设的思想政治课程融入皖籍共产党员及其红色家书:其中24.06%的学生希望系统学习皖籍共产党员的人物事迹和红色家书原文,更有75.94%的学生期望在思想政治课程中运用新兴科技手段融合皖籍共产党员人物事迹、皖籍共产党员红色家书原文、释义及多元学习形式。说明了学生对皖籍共产党员及其红色家书有明确学习意愿,新兴科技手段在高职院校思想政治课程教学中实际应用比例不高。

三、培养高职学生爱国主义情怀的创新路径

习近平总书记强调:“要讲好党的故事、革命的故事、根据地的故事、英雄和烈士的故事,加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育,把红色基因传承好,确保红色江山永不变色。”[15]但上述调查的结果却出乎意料。因此,我们须探寻如何拓展对皖籍共产党员红色家书的宣传,更重要的是如何将红色家书的精神价值融入对学生的日常教育中。

(一)让红色家书融入生活日常,增加高职大学生对红色家书的感知

通过红色家书传统宣传+互联网平台宣传模式,拓宽高职大学生获知渠道。在校党史馆、图书馆、宣传栏增设皖籍党员红色家书宣传窗口;在重要时间节点,如爱国主义教育基地宣传日、五四青年节、烈士纪念日、建党日、建军节、国家公祭日等利用学校、校团委、相关学生社团微信、微博官方公众号加大对皖籍共产党员事迹、红色家书宣传力度;在学生中开展纪念皖籍共产党员手抄报、黑板报评比、皖籍共产党员红色家书宣讲评比等活动来增加学生对红色家书的感知。

(二)让红色家书融入课程教学,增加高职大学生对红色家书的理解

思想政治课教师加大挖掘力度,引导青年学生参与收集皖籍共产党员事迹、红色家书,组织学生跨越时空给感触最深的皖籍共产党员红色家书写回信;开展学习、分组讨论、朗读经典,感受红色家书洗礼;依托皖籍共产党员红色家书,高职院校在思想政治理论课程中增设相关教学环节;相对中学而言,高职大学生的学习有很大的自主选择空间,高职院校可在课程思政实施中融入皖籍共产党员红色家书的教学内容,开设皖籍共产党员红色家书相关讲座。将皖籍共产党员先进事迹、红色家书传统教学与实践教学有机结合,加深学生印象、增强学生理解力。

(三)让红色家书融入爱国主义教育,培养高职大学生的家国情怀

在最新版《思想道德与法治》课程的爱国主义教育内容的选择上更侧重于爱国主义基本内涵、新时代爱国主义基本要求的概念阐述与解释,这对学生掌握爱国主义理念很好,但高职大学生更期望增加爱国主义的地方实践教学。本省不少革命先烈投身革命、加入中国共产党时年龄与青年学生年龄相仿,高职大学生中也不乏有众多志愿加入中国共产党的学生。红色家书是爱国主义先进文化的产物,对普及新时代爱国主义教育知识、增强高职大学生的革命情怀意义重大。作为省内高职院校,应紧扣学生的个性特点,创新教育教学形式,结合地方本土红色资源、红色教育基地来增强学生对爱国主义教育的学习力和理解力,增强爱国主义教育的体验感。开展皖籍革命先烈后代进课堂讲好皖籍共产党员红色家书故事;开展高职学生皖籍共产党员红色家书社会实践、社会调研;带领高职大学生细致的走访皖籍共产党员革命先烈故居旧址,与邻居乡亲共同追忆家书作者的革命情怀;跟随皖籍共产党员的脚步,走进安徽省爱国主义教育基地——烈士墓、烈士陵园、革命纪念馆等来给予学生以触动和感召,点亮高职大学生赤子之心,激发其强烈爱国热情。

(四)数字赋能,通过沉浸式体验培养高职大学生的使命担当

利用VR、全息影像、裸眼3D等新兴科技手段让学生们“看见”一个个皖籍共产党员,“听到”皖籍共产党员们读出那一封封情真意切的家书,感同身受,更好地接力肩负国家的使命担当。思想政治课教师利用智慧课堂、学习通等使学生感受到皖籍共产党员红色家书线下思想政治理论课延展到线上的融合力,建设皖籍共产党员红色家书微课堂,增加皖籍共产党员红色家书话题热度、校园活力,扩大皖籍共产党员红色家书影响力;激发高职大学生自主学习皖籍共产党员红色家书的兴趣,引导大学生将收集到的皖籍共产党员先进事迹及其红色家书资料利用新兴科技手段沉浸式体验党旗下的皖籍共产党员红色家书短剧演绎、皖籍共产党员红色家书短视频创作、红色家书微电影拍摄;评选出优秀皖籍共产党员红色家书系列实践活动作品,组织高职大学生观看、讨论,引导高职大学生勇于承担新时代使命。

(五)以红色家书精神培育高职大学生爱皖兴皖的信念

“要热爱自己的家乡,首先要了解家乡。深厚的感情必须以深刻的认识作基础。唯有对家乡知之甚深,才能爱之愈切”[16]安徽,传承中华优秀传统文化的重要之地。安徽,蓄势待发,动能发展势头强劲。本省高职院校将家乡情感教育融入高职院校课程体系之中,组织高职大学生开展家乡实践调研,了解家乡社会、经济发展实际情况,助力家乡非物质文化遗产、红色文化旅游等产业发展,落实高职大学生家乡就业、创业;以皖籍共产党员家国情怀激发高职大学生对家乡的归属感与荣誉感,自觉热爱自己家乡的同时,充分发挥省内红色文化、红色资源优势推广家乡;留在家乡践行初心,不惧困难,创新思维,奋发向上,积极投身建设美好家乡。

四、结语

皖籍共产党员先进事迹、红色家书无不让高职大学生为他们英勇斗争、无私奉献的爱国主义精神所动容,为他们的忠诚于党和国家的品格所震撼,高职大学生通过学习、思考、实践,未来也会成为爱国主义精神的新的谱写者和创造者。爱国是根和魂,爱国是青春的光和热,爱国主义情怀失去了,青春之花也便凋零。今天,皖籍共产党员红色家书发挥其特有的教育功能,成为新时代爱国主义教育的重要支撑。皖籍共产党员仍有多封红色家书、多个感人的故事未在本文中呈现,笔者期许更多资历深、专业精、能力强的专家学者探寻皖籍共产党员红色家书与教育教学的融合度、契合度,深度挖掘安徽省红色资源、红色文化,拓宽高职大学生爱国主义教育路径。

[参 考 文 献]

[ 1] "危琦,纪文洁.红色家书融入高校思政课有效路径探析[J].东华理工大学学报(社会科学版),2023(2):187-191+196.

[ 2] 习近平.习近平著作选读第二卷 [M].北京:人民出版社,2023:195.

[ 3] 祝鸿霞.王步文家书二封[J].党史纵览,2017(6):46-47.

[ 4] 彭均生.张璋烈士狱中遗书发现记[J].党史纵览,2019(2):36-37.

[ 5] 暴玉喜.太和清音雨花英烈[J].曲艺.2022(8):74-75.

[ 6] 李运动.丹心昭日月诗文励后人——池州革命英烈红色诗文选读[J].党史纵览,2023(8):47-49.

[ 7] 陈虎山.祖晨家书三封[J].党史纵览,2018(4):53-54.

[ 8] 张平.卢炳银家书二封[J].党史纵览,2018(1):53-54.

[ 9] 蒋二明.曹云露致堂弟的家书[J].党史纵览,2017(5):45-47.

[10] "潘海. 程雄家书二封[J]. 党史纵览,2018(3):53-54.

[11] 马文娟,丁薇,李婷.书信里的家国情怀——安徽博物馆收藏红色家书品读[J].江淮文史,2021(5):47-55.

[12] 周优优.陈宜贵《与兄书》[N].通州日报,2021(4):4.

[13] 吴頔.跨越50年的“隔空回信”,道出了什么[N].解放日报,2021(2):3-4.

[14] 乐培意,娄阳.跟着青年王稼祥学立志[N].芜湖日报,2021(4):1.

[15] "龙新民.讲好党的故事传承红色基因[EB/OL].(2021-06-10).https://m.gmw.cn/baijia/2021-06/10/34913103.html.

[16] 习近平.知之深爱之切[M].石家庄:河北人民出版社,2015:1.

Path to Cultivating Patriotism Feelings of Higher Vocational College students

Zhou Hongliu

Abstract: "Anhui province is rich in human culture, red culture and red resources. Making full use of the province’s red resources to carry out patriotic education is the historical inheritance of the province’s red culture. Among them, the red letter is an important part of this historical inheritance. This paper attempts to explore the path of applying red letters to the ideological and political education practice of higher vocational college students through the cognition and understanding of red letters, so as to cultivate their patriotic enthusiasm and feelings of home and country.

Key words: Communist Party member from Anhui; red letter; higher vocational college student; patriotic feeling

责任编辑:李晓春