唐代夏州军事职能浅析

2024-04-08李仁杰

李仁杰

【摘要】唐时夏州,领德静、岩绿、宁朔、长泽四县,属关内道,今陕西省靖边县白城子。从夏州军事地位及职能分析,夏州是隔绝游牧民族南下、守卫长安的重要军事屏障。同时,在唐蕃战争时期,夏州也为抵御吐蕃东进的军事要地,又因隔绝吐蕃外援,稳定边地的需要,夏州还兼有羁縻党项之责。在交通方面,夏州军事统领性极强,发挥着总领盐、银、绥交通的枢纽作用。在经济方面,夏州为军事提供战马、粮食等物资。终唐一代夏州始终肩负着保卫京师的军事职责。

【关键词】唐代;夏州;军事地理;战略区位

【中图分类号】K242 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)12-0065-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.12.020

夏州位于陕西北部,内蒙古以南、长城边界处,自唐以来为游牧与农耕的重要分界线,其北为毛乌素沙漠,与蒙古高原相隔,其南为唐京兆府长安所在。唐朝初年成为隔绝北方游牧民族,捍卫京师的重要军事屏障。唐安史之乱以来,吐蕃陷陇右,盐夏二州变为唐蕃冲突的边界前冲,双方围绕两州的争夺日益激烈,其地位陡然上升,成为唐朝东西向抵御吐蕃的要地所在。下文将从军事区位出发,具体论述唐代夏州的独特地位。①

一、初唐时期为隔绝北方民族的屏障

夏州初为统万城,今陕西省靖边县白城子,为大夏赫连勃勃所筑,始建于毛乌素沙地、奢延水旁的绿地之上,风景宜人,水草鲜美,为赫连夏国都重地,北魏太武帝灭夏后,改名为“夏州”,唐代因之。唐末时大量党项族迁居于此,成为西夏政权的肇基之地。宋太宗时,因本奸雄窃据之地,路途不便,深在沙漠,欲隳其故城,[1]777与宋时的萧条偏远不同,唐代的夏州沿袭大夏统万城之繁荣,在军事和国防中发挥特殊的作用。唐时夏州,领德静、岩绿、宁朔、长泽四县,属关内道,天宝元年,改为朔方郡。乾元元年,复为夏州。旧领县四,天宝年间,户九千,人口五万。[2]1414安史之乱后受其冲击,人口骤减,元和后户仅三千一百。[3]99人口虽远逊于长安、洛阳等内地,但作为西北边陲城地,人口远多于塞北之地,从边疆区位来看,仍可视为规模要地。夏州其北为蒙古高原,南距长安东北一千五十里[3]100。初唐时,东突厥强盛于唐朝之北,占据金山(阿尔泰山)以东的蒙古高地,随时可经河套地区牧马南下,长安常为之震动,居于长安以北一千余里的夏州,便成为隔绝北方突厥侵扰,屏障长安的军事要地。隋末唐初时,夏州还不为唐政权所有,唐朝防御体系便出现了巨大漏洞。梁师都占据夏州,北可修好突厥,得其兵力相助,壮大其割据势力,西可侵唐灵州地,南可寇其延州。使唐朝防务不得不集中于延州一带,延州东北仅距长安六百三十一里[1]1410,将唐防线极大地向南压缩了四百多里,相当于在长安附近植入了一个军事楔子。高祖时期,梁师都便经常引援突厥,犯其灵、延两地。

“(618年)丁未,梁师都寇灵州,骠骑将军蔺兴粲击破之。”[4]5800

“(619年)始毕帅兵渡河,至夏州,贼帅梁师都出兵会之(突厥),谋入抄掠。”[2]5154

“高祖遣延州总管段德操督兵讨之。师都与突厥之众数千骑来寇延州,营于野猪岭。”[2]2280

“梁师都据夏州,遣弟洛仁引突厥兵数万至于(灵州)城下。道宗闭门拒守,伺隙而战,贼徒大败。”[2]2354

夏州割据成为唐心腹之患,贞观政权稳固之时,收复夏州便成为太宗首要之务,“梁师都尚据朔方,兰上言攻取之计。太宗善之,命为夏州都督府司马……兰追击破之,遂进军夏州”[2]2523。至唐贞观二年,“夏州贼帅梁师都为其从父弟洛仁所杀,以城降”[2]34。梁师都窃占时因袭隋朔方之名,唐朝则以其地为夏州,置夏州都督府,领夏、绥、银三州[2]1410。唐据有夏州后,便有了隔绝游牧民族南下、守卫长安的重要军事屏障,贞观三年,太宗遣李靖等分其六路,败突厥于漠北,解长安北顾之忧,然薛延陀占其故地,夏州便复为阻挡北方薛延陀的战略要地,史书记载的夏州与薛延陀的交锋共有其三:

(其一)“上之征高丽也,使右领军大将军执失思力将突厥屯夏州之北,以备薛延陀……及夏州之境,(唐军)整陈以待之。薛延陀大败。”[4]6232

(其二)“多彌复发兵寇夏州……薛延陀至塞下,知有备,不敢进。”[4]6233

(其三)“二十年正月辛未,夏州都督乔师望及薛延陀战,败之。”[5]45

太宗时期,对北部边防之事极为重视,常在夏州一线的关键之地屯驻重兵,面对北方游牧民族薛延陀突然袭击时,能化被动为主动,将夏州打造成为横亘在薛延陀南下通道上的关键军事据点,截断其南下之路,占据军事优势。薛延陀在几次交锋中始终没有占到任何便宜,更无法突破夏州,犯其内地,被唐军远远御敌于夏州城之外。

二、唐中后期为抵御吐蕃之要地

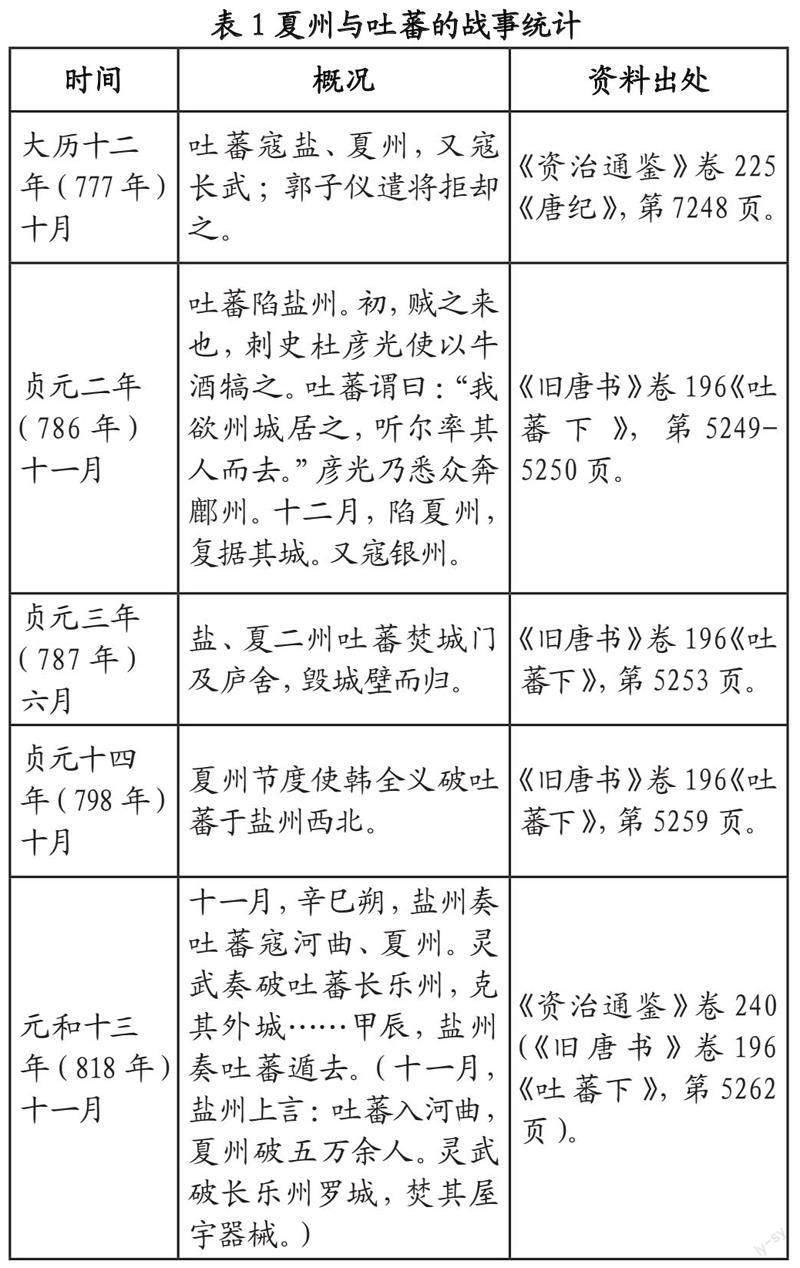

太宗之后,夏州南北方向压力有所减轻。究其原因,初唐以来综合国力日益提升,且多采取进取型的边疆政策,绥靖四边,对于边疆控制和经营较强。此外也与唐疆域与活动范围的扩大有关,中宗时,“(长安三年)始筑三受降城于河外,障绝寇路”[5]45。三受降城呈东西走向,位于夏州以北,黄河沿线,将唐朝新的防线推进至黄河以北。唐防线的大幅度北移,减轻了夏州的军事压力,故有“韩公创筑受降城,三城鼎峙屯汉兵。东西亘绝数千里,耳冷不闻胡马声[6]4695”的赞誉。但安史之乱之后,其局势迅速转变,唐多遣调边地戍兵以平内乱,使边防空虚,兵力减弱,吐蕃乘虚而入,陷唐陇右地,与唐东西相隔,其势力迅速出现于盐、夏州以西。在东西方向上,盐、夏州便成为吐蕃东进必经要地,围绕两州的争夺也日益激烈,盐州在夏州以西,盐州沦陷,夏州多会不保,盐夏二州共同构筑起了东西防线。史书记载的夏州与吐蕃的战事统计如下:

从表格中分析,双方的战争主要集中于贞元年间,贞元时,唐尚未从安史动乱中恢复,且经河朔叛乱和泾源之变,唐廷内部动荡不安,其精力以平定内乱为主,无暇顾及边地,盐夏内防薄弱。特别是贞元二年,吐蕃在攻陷盐州后,顺势东进攻克夏州,又沿无定河谷东进陷其银州,连下盐、夏、银三地,于关中北部南北形成包围之势,京师为之震动,但后因盐夏之地冬岁天气异常寒冷,长期客场作战的吐蕃无法适应其环境变化,牛羊死伤严重,再加之深入唐境,运输困难,粮草不济[2]7540,吐蕃无法长期坚守,但恐其盐夏战略地位,在撤退的同时将盐州付之一炬,盐州城的焚毁使唐丧失了防御吐蕃东进的战略要地,使夏州一直处于吐蕃的兵锋之下,以至于盐州未城天子忧,贞元九年,“诏发兵三万五千人城盐州……城之二旬而毕。命盐州节度使杜彦光戍之”[4]5745。唐史无前例地派遣大量人口,顶着吐蕃的军事压力,花费极短的时间,将盐城复建完毕,此后,唐的劣势地位逐渐转变,唐依托于盐夏进行防守曾多次挫败吐蕃的进攻。元和年间,宪宗收魏博、平淮西,缓解藩镇割据的压力,其内部逐渐稳定,使唐廷可以抽出精力经营边防,夏州的战事有所缓和,虽吐蕃仍未放弃对夏盐等战略要地的觊觎,唐军据守盐州,却也未出现贞元年间的惨败,其进攻均被唐军击溃,并且唐军于元和十五年第二次复建被战争毁坏的盐州城,进一步加强盐州的防御[7]11668,其盐州不失,夏州便会稳定,盐夏两州共同成了防御吐蕃东进的整体。但从军事全局来看,只要吐蕃占领河陇地,便可经原州东进,对盐夏两州始终保持居高临下的高压态势,夏州局势及战略地位的根本转变则要向后推迟至大中三年。宣宗时期为维护自身正统地位,清除武、穆前朝政治影响,转嫁内部矛盾,一改以往甥舅之盟的调和之策,大中三年,主动进取收复三州七关之地,即原州、乐安州、秦州三地[8],将唐朝边防向西推进到陇山一线,三州之地均位于盐州以西,从地理隔绝了吐蕃东犯的通路,盐夏两州不再为唐蕃边地的兵锋前线。

三、羁縻党项

党项原为羌族一支,原居于青海之地,自吐蕃灭吐谷浑后,党项多内迁于唐境,武周时“吐蕃党项部落万余人内附,分置十州”[4]6482。此后夏州党项族逐渐增多,夏州又兼负有镇抚党项之责。唐中后期吐蕃陷陇右、原州地,夏州形势更为复杂,吐蕃势力与党项居住地的接近,为两种势力的联合提供了空间上的契机,唐极为恐惧党项与吐蕃勾结,内外受其掣肘,曾将党项整体向东迁徙,隔绝吐蕃,并设立羁縻府州进行监督,“子仪以党项、吐谷浑部落散处盐、庆等州,其地与吐蕃滨近,易相胁,即表徙静边州都督、夏州、乐容等六府党项于银州之北、夏州之东、宁朔州吐谷浑住夏西,以离沮之”[5]6216。在迁移的过程中“居夏州者号为平夏部落”[2]5293。但唐初时唯恐夏州党项坐大,多对其采取抑制之策,禁绝贸易,控制物资,甚至强取牛马,抢夺财物,致使党项反抗不断,或联合吐蕃掠犯唐境,如元和十四年因夏州节度使田缙对党项索取无度,导致党项联合吐蕃入侵,对唐边防造成了巨大的压力,“缙前镇夏州,私用军粮四万石,强取党项羊马,致党项引吐蕃入寇故也。[2]470”夏州镇抚职责更为迫切,安定党项部落,事关夏州内部稳定,更为唐与吐蕃的军事抗衡,消弭边患的需要。此后唐吸取教训,及时调整政策,以怀柔之策安抚党项,“命太子中允李寮为宣抚党项使。以部落繁富,时远近商贾,赍缯货入贸羊马[2]5293”,元和时期又加强了夏州监护职能,元和八年李吉甫曾奏言:“因请起夏州至天德复驿候十一区,以通缓急;发夏州精骑五百屯经略故城,以护党项而已”[5]4742。元和九年五月,“复置宥州以护党项”[2]5293。十五年为吐蕃攻破后,又将宥州移治夏州长泽县,割长泽来属[9]127。但随唐采取羁縻之策的同时,党项族也在夏州附近安定下来,其势力不断增强,夏州又逐渐成为党项族发展的根据地,“其裔孙拓跋思恭,咸通末窃据宥州,称刺史。黄巢入长安,与鄜州李孝昌坛而坎牲,誓讨贼,僖宗贤之,以为左武卫将军,权知夏绥银节度使[10]13982”。居于夏州为平夏部落,与唐关系极为密切,其首领曾借助夏州屏障西京的军事优势,南下长安勤王,被唐封为定难军节度使,兼统银、夏、绥、宥、静五州地,夏州地区正式成为党项族的统治中心。

四、统领南北交通

夏州作为唐朝北部边境重地,兼有转运粮草、军情传送、互通防御等方面的军事需求,夏州的交通联系也是军事区位的重要一环。从地形来看,夏州东西向為毛乌素沙地,地形相对平坦,而向南为白于山系及黄土高原区,此段地形较为复杂,沟壑纵横,地势起伏较大,难以大规模逾越和通行,再加之地处温带干旱、半干旱气候区,大陆性较强,降水稀少,蒸发量大,河流径流量较小,不具备通航条件,南行无法直接利用河道发展水运[11]。故夏州南北交通不如东西便利,夏州以南经芦子关至延州,后经洛水至坊州南下可至长安,或直接由夏州属地长泽经洛水谷道南下长安,但路途皆经黄土高原区,在古代改造自然水平和交通工具落后的情况下,直接南行,势必受到地形的阻隔,如贞元二年,吐蕃在连下盐州、夏州后,并未直接南下,而是继续东进至银州,究其原因,与夏州地形的险恶与洛河谷地的狭窄,使以游牧为主的吐蕃骑兵难以大规模逾越不无关系。夏州南下经宁硕后为芦子关,其关口依山崖而建,其地易守难攻,有“一夫当关、万夫莫开”之势,横亘在夏、延两州之间,杜甫曾称赞道“回略大荒来,崤函盖虚尔。延州秦北户,关防犹可倚……近闻昆戎徒,为退三百里。芦关扼两寇,深意实在此。[6]2274”。夏州以北经官道可至丰州,是联系沟通北受降城的交通要道。在东西方向上,经夏州向东可至银、绥,西可达盐、灵,处于盐州与银州中心枢纽处,交通地位十分优越,军事统摄强,故贞观二年置夏州都护府及贞元三年置夏绥银节度使,其治所皆在夏州,今天的大中银铁路便是东西走向连接定边县(盐州)与靖边县(夏州)。综上可知,夏州东西向交通较为便捷,且位于与盐、银、绥交通枢纽处,处统领地位。向南交通较为不便,也一定程度上成为遏制游牧民族南下的屏障。

五、提供战马与粮草

夏州经济生产多为军事服务,为军事保障其需要的粮食、马匹等物资。夏州的经济活动产生了两方面的影响,一方面生产的物资可保证军事需求,有利于巩固夏州的军事地位,另一方面其开发多属于不可持续的临泽而渔式,又造成了夏州贫弱。夏州地处于农牧的交接地带,唐代时,其农业和畜牧业都很发达,曾在夏州大量屯田、牧马。其中在农业方面,永隆时夏州都督王方翼曾大力推行耦耕法,“(方翼)永隆以功遷夏州都督。属牛疫,无以营农,方翼造人耕之法,施关键,使人推之,百姓赖焉”[2]4802。得力于新的农业技术,夏州农业发展迅速,又因夏州气候干旱,降水较少,自唐德宗后又大力发展灌溉,扩大耕地面积,“(贞元七年)夏州奏开延化渠,引乌水入库狄泽,溉田二百顷”。在畜牧业方面,唐曾于夏州置牧监,大量养殖战马,“永隆中,夏州牧马之死失者十八万四千九百九十[5]1338”,“垂拱以后,马潜耗太半。上初即位,收马有二十四万匹”[4]6767。从史料可侧面看出,夏州养马估计可达二十万,又是唐代重要的军事马场。但同时夏州的自然环境也极为脆弱,过度放牧与过度灌溉与垦殖,大量破坏了夏州天然植被,在这种长时间、大规模、无节制的经济活动与生产开发之下,致使夏州土地沙化极为严重,“长庆二年正月己酉,大风霾。十月,夏州大风,飞沙为堆,高及城堞”[5]901。招募的军士也曾评价“夏州沙碛之地,无耕蚕生业。盛夏移徙,吾所不能”[2]4247。其经济生产又导致了夏州经济的困顿,为唐后夏州的衰落埋下伏笔。

总之,夏州军事地位及职能分析,初唐时期,突厥、薛延陀出现于关内道以北,夏州成为隔绝游牧民族南下、守卫长安的重要军事屏障。至唐朝中后期,吐蕃陷唐陇右地,与唐领土东西相接,夏州变为唐蕃冲突的前线,成为抵御吐蕃东进的军事要地,又因党项族的迁徙,夏州还兼有羁縻党项之责,随党项势力的增强,夏州成了西夏政权肇基之地。交通方面,夏州向东可至银州、绥州,西可达盐州、灵州,位于与盐、银、绥交通枢纽处,向南依芦子关易守难攻,向北连接受降城,夏州交通便利,军事统领性极强。在经济方面,夏州是唐代主要的马场及耕种区,又可为军事保障战马、粮食等物资,终唐一代始终肩负着保卫京师的重担。

注释:

①有关唐代夏州的研究论著,在交通方面主要有:李辅斌《唐代陕北和鄂尔多斯地区的交通》,《中国历史地理论丛》1990第1期;穆渭生《唐蕃战争后期盐州军事地理述论》,《陕西师范大学继续教育学报》2006年第2期;艾冲《唐代夏州城通往丰州区域的道路考述》,《中国边疆史地研究》2014年第3期。在军事方面有:李宗俊《唐代中后期唐蕃河陇之争与疆域变迁》,《唐史论丛》2012年第2期;穆渭生《唐代关内道军事地理研究》,陕西人民出版社2008年版,第342-358页。在其他方面有:艾冲《唐代灵、盐、夏、宥四州边界考》,《中国历史地理论丛》2004年第1期,李堪秋《唐代夏绥镇研究》,黑龙江大学2019年硕士论文;徐国凯《定难军节度使考略》,北方民族大学2017年硕士论文。但尚未有关于唐代夏州总体性的军事论述。

参考文献:

[1]李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,1995.

[2]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[3]李吉甫.元和郡县图志[M].北京:中华书局,1983.

[4]司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956.

[5]欧阳修.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[6]彭定求编.全唐诗[M].北京:中华书局,1960.

[7]王钦若等纂,周勋初等校点.册府元龟[M].南京:凤凰出版社,2006.

[8]李军.唐大中三年宣宗收复三州七关事发微[J].中国边疆史地研究,2021,31(04):41-54.

[9]周振鹤主编,郭声波著.中国行政区划通史(唐代卷上)[M].上海:复旦大学出版社,2017.

[10]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[11]李辅斌.唐代陕北和鄂尔多斯地区的交通[J].中国历史地理论丛,1990,(01):135-152.

[12]穆渭生.唐蕃战争后期盐州军事地理述论[J].陕西师范大学继续教育学报,2006,(02):39-43.

[13]艾冲.唐代夏州城通往丰州区域的道路考述[J].中国边疆史地研究,2014,24(03):107-113.

[14]李宗俊.唐代中后期唐蕃河陇之争与疆域变迁[J].唐史论丛,2012,(02):110-155.

[15]穆渭生.唐代关内道军事地理研究[M].西安:陕西人民出版社,2008.