论《桐城耆旧传》中女性传记的书写

2024-01-20陶月

陶 月

(安徽大学 历史学院,安徽 合肥 230039)

引言

《桐城耆旧传》 记载明初至清末桐城耆老事迹11 卷,附列女事迹1 卷,共计12 卷900 余人,是补足正史和地方志的重要私修史书。近年来,《桐城耆旧传》的学术价值受到学界重视。许结[1]从乡邦文献研究的角度,将《桐旧集》与《桐城耆旧传》进行对比,揭示了桐城乡邦文献的传承;徐希军[2]论述了《桐城耆旧传》的史学价值、教化作用和学术史价值;陶家韵[3]以明清桐城士人德行气节为线索解读《桐城耆旧传》文本;陈二祥[4]分析了《桐城耆旧传》所刻画的乡贤群体形象。前人多从桐城文献传承、《桐城耆旧传》史学价值和前十一卷文本内容进行研究,但对《桐城耆旧传·列女》鲜有问津。文章以《列女》作为文献基础,检索《列女》卷史料来源,对其进行深度文本考察,并援引《抱润轩文集》中女性墓志铭、行略等,旨在探讨晚清桐城派学者马其昶在私修史书中对女性入史的采摭与书写,进一步剖析近代私修史书撰写者对于女性传主的选取标准和书写女性传记的原因。

一、《列女》卷史料来源分析

其一,《桐城耆旧传》的史料主要来源于地方志和正史。《桐城耆旧传·列女》卷对《续修桐城县志》的具体征引信息见以下表1。

表1 《续修桐城县志·人物志》征引信息

除了戴均衡妻李氏和马其昶母张清徽外,《桐城耆旧传》其他传记史料皆来源于道光《续修桐城县志·人物传》。在《戴烈妇传第十二》末尾“马其昶曰”中,作者提到“粤寇之乱,吾邑妇女,义不辱身,而烈妇事尤著。以夫有文,腾播易也。《闺阁幽隐》述事大同。余次女德,掇其尤异之行,作规来世,不求备也。其已旌朝者皆有祠祀,固无俟广搜云。”[5]戴烈妇事迹发生在太平天国时期,该时段桐城县由于战乱,史料多散佚,马其昶认为戴烈妇事迹具有典型性,故采其事例收入《桐城耆旧传》。此外,马其昶母张清徽史料来源于《抱润轩文集》[6]。陶镛妻钟氏、吴仲淇妻杨氏、高文学妻王氏、李栋妻张氏、吴道震妻姚氏、钱秉镫(又名钱澄之) 妻方氏史料来源于 《明史·列女传》,“以上所述节烈共十一人,皆见《明史》”[5]。综上可知,《桐城耆旧传·列女》 除戴烈妇和马其昶母亲外,其余史料全部来源于地方志和正史。

其二,《桐城耆旧传》兼引大量文集、族谱内容。马其昶在编纂《桐城耆旧传》时,受到徐璈《桐旧集》以家族为中心的编纂方式影响[1],呈现出以方、姚、马、张四姓为中心的特征。《桐城耆旧传》中四姓人士共计156 人,四姓女子(按夫族姓计)共计9 人。方、姚、马、张是清代桐城县域四大簪缨门第,四大家族子弟间存在师承、交游和姻亲等多重关系。例如,马其昶的母亲出自张氏,妻子出自麻溪姚氏,又与妻弟姚永朴、姚永概私交甚笃。四大家族密切的社会交往,使得身处其中的马其昶获取一手资料更为便利。尤其是晚清时期,桐城派学术进入融汇整合时期,内部高度私密的文献“交流网络”健全[7],较为封闭的书籍文献交流圈令外部人士难以获取内部素材。马其昶身为桐城派殿军,编纂地方性传记史时,得到四大家族和桐城学人的支持,姚氏兄弟、吴汝纶等人皆为《桐城耆旧传》著有序跋,姚永概更是编《言行录》于《桐城耆旧传》相辅。马其昶易于获取原始资料,故在编撰《桐城耆旧传》时,征引了大量先贤文集和桐城世家族谱等文献资料。

对文集的征引以《张夫人传第八》为例。道光《续修桐城县志·人物传》载如下。

张英妻姚氏,英,大学士,谥文端,龙泉学博孙森女也。于归之初,舅深识其贤淑,辄奖励之。文端年二十染疾,经三年,簪珥尽行典鬻,手自调治果饵,饮食未尝一刻倦。癸丑礼闱,文端为同考官,入闱后,家人经旬乏食,搜得家中有面数斗,遂举家食面汤一月。长子廷瓒;次子廷玉,官翰林。教之惟谨,尝曰:“自子为汝家妇,见汝父于试事皆冰清玉洁,汝等宜谨守之。”后廷瓒主试山东,廷玉丙戌壬辰乙未三为会试,同考官遴选矜慎,所取士皆得人。虽秉文端家训,亦夫人佐成之也。素性谦抑,小心慈爱,居京师二十余年,比邻孺妇皆呼为老佛。及归,里邻人咸举一觞,祝之叹曰:老佛去矣! 累封一品夫人,寿六十九,先文端三月卒,合葬于龙眠之双溪。[8]

可知,道光《续修桐城县志·人物传》突出刻画张英夫人姚氏贤淑、节俭、教子有方以及慈爱。马其昶所撰《张夫人姚氏传第八》除上述品质外,还凸显了张夫人姚氏深明大义、富贵不淫、文采斐然的特质。《桐城耆旧传·张夫人姚氏传第八》载如下。

张文端公配姚夫人,龙泉学博珠树公女。文端初以翰林官京师,贫甚,或私馈千金,文端弗受也,故入言之夫人,夫人曰:“贫家或馈十金、五金,则童仆皆欣相告,今无端获此,人问所由来,将无惭乎? ”文端笑而却之。

每典质以办朝餐,后禄入稍丰,夫人率初不改。居常茹素,不事珠玉纨绮。衣浣濯躬自,补缀一青缣旧,数岁不易。

文端既为辅相,诸子先后入翰林,屡膺崇封,以象服偕老,家门贵盛。而夫人弥自谦抑,下至臧获、仆妾,皆恤其艰苦。尝有戚党遣婢候问,夫人方补故衣,不识也,问:“太夫人安在? ”夫人逡巡起应,婢大惊,惭沮而退。

文端寿六十,夫人为礼佛。忽念:人家生日例召优设宴;今既不尔,胡不移此费以利济乎? 即制棉衣百领,施道路饥寒者。其节已好行德类如此。

……

子文和公尝值南书房,圣祖一日顾左右语曰:“张廷玉兄弟,母教之有素,不独父训也。”盖夫人居京师久,故贤声彻宫壶焉。

女令仪,字柔嘉,适姚湘门士封。中年丧偶,习静一室,图史插架,颜曰蠹窗。好辨析古今事,援笔歌赋,动逾千言。二子皆登仕籍。晚筑南园别墅,池榭亭馆,皆胸中沟壑所营构。著《蠹窗集》十四卷。

马其昶曰:夫人能为诗,有《含章阁诗钞》,间与文端酬唱闺中,不以才自矜衒也。……[5]

从上述两段文字对比可知,张夫人姚氏传记内容与《续修桐城县志》内容并非完全一致,《桐城耆旧传》中传主部分生平事迹来自于文集。如对张夫人富贵不淫、深明大义的描述,源于张英所作《诰封一品夫人亡室姚氏行实》“不事珠玉,不尚纨绮,常服之衣躬自补纫,至老不衰,不以为嫌。盖五十余年未尝有异,布衣蔬食终身,泊如也。”及“童仆、臧获,皆知其艰苦,恩恤周至,独至于自奉,则从来未有之俭约。居常茹齐之日甚多,一月尝及半月,而瓜葅蔬菜以为常。”“夫人相谓曰:‘贫士家,有人赠三金五金,则童仆欣相告,薪米仆欣相告,薪米皆充然盈庖廩,下至婴儿孺子皆知之,欢然有喜色。今入闱而忽有千金之获,后将何面目对家人孺子? ’”[9]。

对族谱的征引以马方思妻姚氏的传记为例。《扶风马其昶族谱·贞节姚太君事例》载如下。

贞节姚太君,廪生屏菴公配,刑部尚书端恪公女也。……八岁知声韵,能为小诗。九岁,母夏夫人病目失明,为茹斋诵经……俱措置如夫人母。十七归……屏菴公病,太君衣不解带,八月至,刲股进不愈,誓绝粒以殉,众以抚孤,请乃忍死……

缟衣蔬食,督课长源菱塘、次潛宕渠……日课夕必覆之,隋必予杖。每赴试必谕之曰:“吾出入两家,见科名仕宦多矣。……奚足为忧喜第祝汝曹,行益修,学益绩……”菱塘两除凤阳校官,谓曰:“……勿因闲长惰,须以俭成廉……”

……

所著《玉台新咏》一卷、《陆舟吟》三卷、《凝晖斋集》二卷、《陆舟日记》别为四十三册,盖自三旬后,岁为一帙,记日用言动,逮子孙妇女程课,以及瓮酱瓶蔬造作之细,而经传史事,旁及《九章》算法,六壬数术、子平星家诸说,亦间见云。①见桐城扶风马其昶族谱,卷之七,4a、5ab、6a。

《桐城耆旧传·马节母传第十》部分原文如下。

节母姚氏,端恪公女也。八岁知声韵,能为小诗。九岁,母夏夫人病目失明,为茹斋诵经,代治家事皆井井。

……年十七来归,江公有清才,体羸善病且剧。刲股救之不效,誓死殉夫。众责以抚孤为大,乃不复言死。

缟衣蔬食,教督二子。日课必复,惰必予杖。……曰:“吾出入两家,见科第仕宦多矣。愿汝曹无忝祖考,行益修,学亦绩;至于穷达,非所宜计也。”其后菱塘为凤阳校官,母谓此席卑贫可居也,寄诗云:“勿因闲长情,须以俭成廉。”见者传为至言。

著《闺鉴》三卷,《凝晖斋集》二卷,《陆舟吟》二卷,《玉台新咏》一卷。其《陆舟日记》别为四十三册,盖自三十后,岁为一帙,记日用言动,以逮子孙女妇程课,瓮酱瓶蔬造作之细皆具;而经传史事,旁及《九章》算法,六壬数术、子平星家诸说,亦间见云。[5]

上引两段文献对比可知,《桐城耆旧传·马节母传第十》大部分内容与《扶风马其昶族谱·贞节姚太君事例》相符。马节母传记中详细列出马节母姚氏著作,但道光《续修桐城县志》删去传主姚氏生平细节,仅记述马节母的节行,提及马节母著有闺阁教本,《扶风马其昶族谱·贞节姚太君传》并未显示马节母著有《闺鉴》。马其昶将地方志中的信息与族谱相结合,著成 《马节母传第十》。此例是《列女》卷征引族谱的有力证据,也体现了《桐城耆旧传·列女》不同于道光《续修桐城县志》,不拘泥于刻画女性传主的“贞孝节烈”特质和是否受到旌表。

像上述多方援引史料的例子在《桐城耆旧传》中层见叠出,如在女诗人方维仪传记中,马其昶并未完全遵循地方志和正史以丈夫性别定义传主身份的惯例,而是令方维仪以“清芬阁诗人”的身份再现青史,姚方氏传记题名为《姚清芬阁传第五》。马其昶为姚方氏作传时,跳出方志中对姚方氏生平三言两语的概述,援引《清芬阁集》中姚方氏《拟谥述》《未亡人微生述》,借方维仪之笔叙述姚孙棨的背景和品格、方维仪选择守节而非殉节的原因,以及方维仪回归母家后对亡夫的思念。

对于普通家庭的贞节烈妇来说,鉴于资料稀缺,马其昶撰史必以正史、方志为依据。“我国的史传,自古就已形成了述而不作的重要传统,要求史家在为人物立传时,不是抛开既有的历史文献重新自撰,而是充分尊重这些历史文献,运用自己的删述剪裁之功来处理它们,合乎历史逻辑地保留其原始面目。”[10]马其昶并未完全抄录正史内容,而是重新对内容进行梳理归纳,比正史的描述摹写更为简洁生动。如对陶镛妻钟氏的书写,《明史·列女传》所载原文为192 字,而马其昶撰文仅176 字。“我岂忍贻两世羞乎?”[5]将陶亮妻含悲立志守节的画面情景再现,使史传更具可读性。此外,马其昶在《桐城耆旧传》中仿司马迁“太史公曰”之法,结尾以“马其昶曰”加以评论,在立足客观史实的同时以恰当的方式表达自己的观点,“将个体作为置于特定的历史时代,特殊的人物个性下,以特别磊落的史家胸怀作了辩证人文的观照。”[11]

综上所述,马其昶编纂《桐城耆旧传·列女》卷的文献来源主要有正史、地方志、文集和族谱,间或采摭《闺阁幽隐》中不为正史所录的当代异事,史料来源多样、内容丰富、征信可靠。

二、《列女》卷文本内容分析

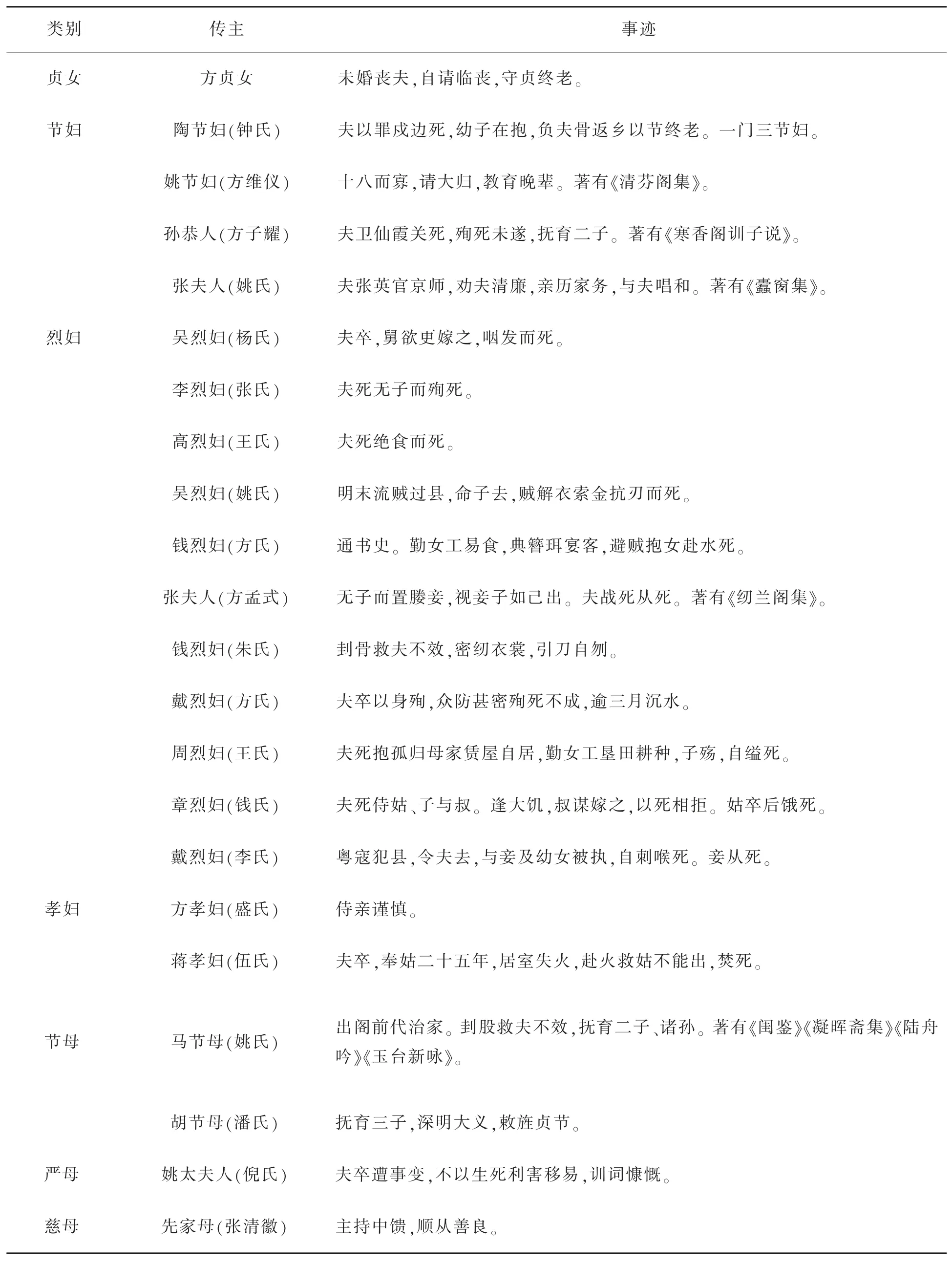

除贞孝节烈品质特征外,马其昶《列女》卷还呈现出传主生活年代多为明末清初、对不同身份背景的女性特质区别刻画两个特点(见表2)。

表2 《桐城耆旧传·列女》传主详细信息

(一)传主生活年代以明末清初为主

从时间来看,《桐城耆旧传》中的女性多为明末清初时人,只有死于太平天国运动的戴烈妇李氏和马其昶母张氏生活在晚清时期。首先,清代朝廷主导当代史的编修,非史官难以看到馆藏当代人物传记资料[12]。当代人物史料较前代难获取,尤其是对于以德行著称的普通家庭妇女,若无正史为依据,仅靠口耳相传的生平事迹并不足以入传。“已旌朝廷者皆有祠祀,固无俟广搜云。”[5]《桐城耆旧传》中不乏朝廷旌表之辈,但马其昶采集史料的标准并非以官方旌表为依据。没有受到旌表的当代女性生平资料无从获取,更无从编入《列女》。其次,《列女》卷更倾向于收录有极端道德行为的才女。马其昶在《桐城耆旧传》中记载“两朝学术风趋,盛衰得失之林”[5],梳理桐城学术体系。明清时期闺秀文学昌盛,女性对家学的传承之功不容小觑。受市民文化影响,有心之人将女性读书与行为不检联系在一起。而明清时期的女性文化问题,实际上是性别得体问题[13],其要点在于道德培养与文化教育的恰当平衡[14],“妇德不修,世乃颇以才为诟病”[6]。易代之际,贞节成为儒家学者的意识形态武器,被儒家学者赋予反清的意义,精英家庭的女性受到道德楷模的感召,将极端道德行为作为实现道德理想的手段[15],导致明清之际贞洁妇女数量剧增。《古今图书集成》所收录的节烈妇女传记中,崇祯朝节妇占全书29.91%、烈妇占52.89%;《明史·列女传》主传及附传所述及的400 余人中,节烈约300 余人。可见明末贞节烈女数量远高于前代。明末清初极端道德行为频发,节烈妇女数量庞大。闺秀文学昌盛、节烈异行颇多,明末清初满足才德兼备标准的女性事迹较盛清时期更多。

综上,由于当代人物传记资料获取不易,且易代之际满足采择标准的闺秀事迹更多,故《列女》卷虽名义上综录明清两代桐城善女,但实际上明末清初时期人数占比更大。

(二)不同身份背景传主区别刻画

从身份背景来看,《桐城耆旧传》中收录的女性可划分为书香门第和普通家庭出身两个不同的类型。《列女》卷中13 位传记主的父系家族为仕宦或文学家族,称其出身书香门第;8 位传主或有明确记载为贫农或身份背景不可考,称其出身普通家庭。因两个群体女性形象刻画有所差别,故分以论之。

1.《桐城耆旧传》中出身书香门第的女性特征

多守而少殉。书中13 位名门闺秀传记中8位闺秀有守贞、守节、殉节和殉节未遂的事迹。不同于普通家庭以极端道德行为入青史的女性,名门闺秀守贞守节者多于以身殉节者,8 位贞节妇女中,仅张秉文妻方孟式一人以身殉节成功。清代统治者为使妇女家庭功能最大化,提倡守节、反对殉节,雍正帝指出守节难于殉节,说:“盖从死者取决于一时,而守贞者必历夫永久;从死者致命而遂已,守贞者备尝夫艰难”[16]。又因为桐城士绅家族普遍的现实主义作风,女性需将家族发展置于个人感情之上,尽自身之力保证家族持续发展[17]。对于桐城士绅家庭来说,女性对家族的辅佐作用不容小觑。《桐城耆旧传》共13 篇传记强调大家闺秀对家族的辅佐作用。如书中所载13 位闺秀中有10 人为家族绵延后嗣,若妻子产育男孩不顺,就要主动为丈夫纳妾,如张夫人方孟式,因无子而为丈夫置媵妾,并把庶子当作亲子教养。此外,当丈夫去世,妻子不仅要承担起教养子嗣的重担,更要代替丈夫侍奉亲长、传承家学。相比于殉节,守节对于家族发展,尤其是子嗣稀薄的家族支脉至关重要,故桐城闺秀守节行为多于殉节。

识文断字。13 位闺秀中7 名女子颇通诗书。“在中国的文化传统内,才华横溢的男性、女性作者所具备的文化(文)实际上是一种男性独占特权”[13]。在帝制中国,男性受教育的目的是通过科举入仕实现阶层晋升,或通过自我完善获得高贵人格。女性深居宅院,不具备科举入仕的资格,耽于诗书不事女红的女性普遍被认为不务正业①18 世纪的中国官员和学者认为,女红是女性德行最精粹的标志。详见曼素恩著,定宜庄、颜宜葳译《缀珍录:十八世纪及其前后的中国妇女》,江苏人民出版社2005 年版,第104 页。。马其昶通过7 名才女事迹,说明了女性适当受教育的益处。姚节妇方维仪、孙恭人方子耀、马节母姚氏、胡节母潘氏和姚太夫人倪氏是家宅女师,以才学教育后嗣;其中孙恭人方子耀、马节母姚氏及胡节母潘氏事迹,更表明女性才学对后代科举具有襄助作用。姚节妇方维仪和张夫人姚氏是闺中良伴,以才华与丈夫联吟,体现女性才学对促进婚姻关系和谐的作用。姚节妇方维仪、孙恭人方子耀、张夫人姚氏、张夫人方孟式和马节母姚氏是家学继人,以写作传世,体现女性才学对家学传承的作用。

2.《桐城耆旧传》中出身普通家庭的女性特征

极端道德行为频发。书中所载9 位普通家庭女性中8 位为成全道德行为而殁,仅陶烈妇钟氏守节至八十二岁终老。可见马其昶采编普通家庭女性事迹时注重极端道德行为,又以贞节为重。“闺阁幽隐,述事大同。余次女德,掇其尤异之行,作规来世,不求备也。”[5]“异行”是马其昶采集传记主的标准之一。对普通家庭女性来说,除了符合程朱道德规范的极端行为而外,几乎没有其他“异行”可被载于史册。“然则出于人伦之中不幸者,即为人伦之中不朽者乎! ”①见《左氏家谱》载《左君抡公元配刘太孺人暨子以升公元配谢孺人合传》。极端道德行为在今人看来是女德标准扭曲化的体现,但对于古人来说却是名留青史的不朽之事。如 《明史·列女传》把贞节作为女性入选的首要标准,且重视对极端贞节事件的采编[18]。方志中的女性传记,也是从理学教化出发对历史进行符合要求的建构,并非为了存史[19]。正史和地方志撰写女性传记仅需要满足贞孝节烈基本要素即可,入史的普通家庭女性生平也被简化。由于生活细节缺乏记载,马其昶沿袭正史和方志书写方式,突出刻画传主贞节烈行,故普通家庭女性传记呈现出极端道德行为频发的特征。

因普通家庭女性史料匮乏,名门闺秀资料更为丰富,马其昶对不同身份背景的女性做出了区别刻画。普通家庭女性多以极端道德行为入传;书香门第女性多饱读诗书,且因家族职责选择守节者居多。综上所述,从文本内容来看,《列女》卷呈现出明末清初女性占比更大、不同身份背景女性区别刻画两个特征。

三、《列女》卷编纂动机分析

马其昶认为桐城先贤事迹不应被后世淡忘,故“窃取迁、固之法遗,始足赓扬盛美,诱迪方来,因不自揆,著为此编。”[5]下文拟从史书功用、示范作用和作者个人志向三个方面,分析作者编纂《列女》的主要动机。

(一)发挥史学垂训功能

从史书的功用角度来说,马其昶编纂《桐城耆旧传》,旨在垂训后世。晚清以来,城市对于乡绅地主的吸引力变大,士绅日益与乡村社会疏离,导致乡村社会的教化大为减弱,乡绅日趋劣质化,农村丧失了自治所必需的文化和人才资源。加之19 世纪中期太平天国运动对桐城的一系列破坏,使得整肃地方乱象、重塑地方秩序迫在眉睫。面对该局面,马其昶坚守传统,以复兴儒学为个人使命,以复兴封建道德为宗旨,撰写《桐城耆旧传》。晚清以前的桐城“至纯美矣:凡世族多列居县城中,荐绅告归皆徒行,无乘舆者;通衢曲巷,夜半诵书声不绝;士人出行于市皆冠服,客至亦然;遭长者于途必侧立,待长者过乃行;子弟群出必究其所往,不问其姓名谁何也;或非义,辄面呵之,即异姓子皆奉教惟谨”,但“乃今亦不可复睹矣! ”[5]故马其昶试图通过承仰先贤之泽,恢复“至纯至美”的桐城。“况史之为务,申以劝诫,树之风声”[20],对于传统治史者而言,史书的主要功用之一就是在叙事的同时,具备惩恶扬善的评价能力[21]。经世是桐城派史学思想的特征之一,桐城派名家治史多注重史书服务社会的功能[22]。面对晚清大变局,马其昶希望“有魁儒杰士能持世者,操其本以齐其末,通其变,使民不倦”[6],故其作《桐城耆旧传》目的之一在于使桐城先贤善女事迹发挥垂训后世的作用。

(二)凸显妇女示范作用

作为文化符号,马其昶刻画德高品端的女性,以彰显桐城县域道德水平高为出发点,也希望对后世女性有更为可行的效仿案例。

18 至19 世纪,社会对妇女贞节行为的旌表网络发展完备。在中央,雍正年间为了推广官方道德价值观,并创造君与民之间、国家与社会之间的新型关系,使贞节现象官僚化[23];在地方,官员对遗漏的贞节行为给予补偿性奖励。受到官方意识形态的号召,在官方体系之外,部分文人也热衷于记录宣传贞节故事。桐城派人士多对贞洁大肆鼓吹,如方苞为其金陵近支二节妇所作传记后提到二位节妇守节之行“并阐先王制礼之意,与今功令之可法后王,匪直于吾宗有耀也”[24],认为女子守节行为是光耀门楣、惠及后世之事,值得树碑立传。“无论是士庶工商阶层,还是已婚、未婚的女性群体,均以女性贞节作为光耀门楣的道德评价标准。”[25]马其昶深谙此道,尤其是对于普通家庭妇女而言,“当其生,一委巷之女子耳,国史传其名氏,所以风厉世也。”[5]清代对贞节烈女的隆重旌表,导致地方、宗族及女性个人把贞节视为邦家之光。清代女性是儒家道德的主要体践者[26],贞节烈女数量越多,儒家道德内涵则被诠释得越彻底。故马其昶收录女性懿事入史,旨在以女性典范彰显桐城县域道德风尚。

再者,《桐城耆旧传》所载的贤妇模范效仿可行性高。“桐城妇女以极端妇德相标榜,久而自成一具有独立之生命的道德传统,妇女耳濡目染既深,一旦事临己身遂能矢志效行”[26]对于晚清桐城女性来说,《列女》卷所载桐城女性事迹皆为当地口耳相传,传记主甚至为读者的长辈或乡邻,更具备亲切之感,故更具效仿可行性。如马其昶在方孟式传记末尾称方大镇二女因贞烈被当世女子宗仰,强调方氏姊妹贞烈行为的示范性作用。陶家受陶节妇守节影响,一门三代出现四位节妇的故事,也说明了事生肘腋的贞节烈行对后辈的巨大影响力。

明清时期,妇德成为宗教化儒学的最佳载体,“士人所强调的道德内涵,大都与妇德相关,妇女具体的事迹(但不一定全为事实)则成为儒家宣扬其道德主张的重要‘范本’。”[27]马其昶深悉女性节行在民间的影响力,故采摭德行符合程朱道德的女性事例以“作规来世”,其目的在于彰显乡邦之德、发挥道德楷模的示范作用。

(三)抒发作者个人志向

首先,桐城文人普遍文化责任感较高,对地方文献著述、史料整理抱有极大热情。徐雁平引尼克·克罗斯利《走向社会关系学》中“一般化视角”理论①“当我们从自己所隶属的社群的角度来判断自己的行动、计划和选择时,就产生了责任感。它将行动者从其个人观点的特殊性中提升出来,意味着他们接受自己的社群(或他们所隶属的一个社群)的普遍观点。因此,行动者需要在某种程度上与网络中的他人互动,并产生了一般化的视角之后,才会拥有责任感。” 见克罗斯利著、刘军译《走向关系社会学》,格致出版社2018 年版,第78 页。,来证明桐城文人体认桐城人文传统后产生明显的保存文献的责任感[7]。明末方学渐采桐城忠孝节烈之士集成《桐彝》一书,开启了桐城文人的地方文献整理工作。此后,从事地方文献整理的桐城文人比比皆是,如潘江《龙眠风雅》、徐璈《桐旧集》、马树华(马其昶伯祖)《龙眠识略》等。明清桐城地方文献整理编纂呈现出易代之际、嘉道年间及光绪年间三个高峰期,其间或受政治环境和战争的影响间断,社会环境一旦趋于稳定,桐城文人的整理编纂热情便再度复苏[28]。桐城地方文献数量庞杂,个人往往难以完成整理编纂工作,如徐璈之《桐旧集》,未及刊刻而编者卒,“方植之、马元伯、光律原、姚石甫、马公实诸丈,为之筹画,蒙慨然资助,遂续剞劂”[29],众乡党为桐城“不可缺之书”慷慨解囊,可见桐城文人对于桐城地方文献整理编纂的自主性与责任感。此外,马其昶伯祖马树章编辑《龙眠识略》,并参与编纂《桐旧集》。受家学影响,马其昶“少有志于乡邦文献”[5];“是故君子在上则轨度一世,而大为之坊;在下则坚贞硕立,宏己之学,而不惟独善自完”[6],可见马其昶其人颇具儒士独善其身、兼济天下之质。作为桐城籍桐城派殿军人物,受其乡整理编撰地方文献的传统、家学渊源与个人志向的驱使,马其昶著《桐城耆旧传》,分列桐城乡贤善女,以完成桐城文献著述最后一笔,传播桐城乡贤嘉名隽誉。

其次,晚清时期,桐城派进入融汇整合阶段,马其昶欲通过《桐城耆旧传》建构明清桐城学术体系。虽只有部分女子符合马其昶这一编纂目的,但正如前文所述,马其昶在《列女》一卷中不忘著书初衷。13 位书香门第闺秀中5 位传主有著作传世,张夫人方孟式有《纫兰阁集》、姚节妇方维仪有《清芬阁集》、孙恭人方子耀有《训子说》、张夫人姚氏有《含章阁诗钞》、马节母姚氏有《凝晖斋集》《闺鉴》等。才女既是家门学风的体现,又可惠及后代,更是桐城学术昌盛的表征。

最后,马其昶作《列女》卷旨在以学术维持桐城风俗。截至1864 年太平军退出安徽,太平军和清军在安徽的争夺战不下百场[30]。安庆保卫战尤其对安庆地区经济造成了实质性的破坏。不仅经济上被消耗,太平天国初期天国政府对战争区的家庭伦理道德也重新进行整肃,如天国妇女拥有婚姻自主权②太平天国设置“婚娶官”处理婚姻事务,男女结婚由双方本人向所属营馆中负责结婚事务的专司提出申请,再由专司向婚娶官申请结婚证书。[31]。此外,清末西方生产方式在中国的发展使得“日益弥漫的物质实利主义摧毁了中国的政治秩序和道德秩序”[32]。世风日下,废经说盛行,马其昶认为圣谕寓于经典之中,绝不可废,“‘先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗’曰:呜呼! 尽之矣! ”,故“天下有可变者,有不可变者。”[6]因时之趋,或可黜章句崇良知、或可弃汉学兴新学,但六经之为根本,“废六经而国不可为矣”,“根本之相承者”绝不可变[6]。正所谓“人心风俗之忧,甚于敌国外患”[6]。马其昶试图通过重现“君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友”五伦,将混乱的秩序拉进文明、有教养的伦理当中[33]。且“夫妇之道,人伦之始”,“女性美德和性别得体强化了由家庭团体和国家构成的同心圆。夫妻关系的融洽被视为五种核心社会关系的基础”[13],通过在地方传记史当中刻画具备传统美德的女性、褒扬符合伦理道德的行为,可以恢复地方民风,达到以学术维持风俗的作用。

从编纂动机上来说,受文化责任感驱使,马其昶强调女子学问,以构筑桐城学术体系;褒扬女子符合伦理道德的行为,以学术维持旧式风俗。须知,马其昶等传统士大夫持守儒家学说的动机并非完全出于重建社会秩序,他们普遍对西学难以适应,西学对于时代的适用性使得其声望地位受到损害,“儒家思想作为其安身立命之依傍,同时也作为政治制度安排下的进身之阶,挽救儒家思想不能与阶层利益无涉”[34]。

综上所述,马其昶作《列女》一卷,旨在仿照迁固之法,发挥史书垂训后世之功用,列诸善女懿行供现世法;又在于尽八斗之学自觉维护儒家纲常伦理,倡导传统社会秩序,维持自身声望。

四、结语

桐城为文献名邦,先贤遗著浩如星海,马其昶作《桐城耆旧传》“网络放佚,都为一编,又无不各肖其人平生气象以出,岂非三百年先辈英灵所式凭,而海内学者所共为愉快者欤! ”[5]马其昶以学术为脉络,收集桐城先贤善女事迹汇为一册,不仅综述明清两代桐城学术轨迹、重现明清桐城先贤嘉行懿事,更传承了桐城文献著述传统、补充正史对地方人物记述的不足之处。姚永朴称其书“传所取之人为详,而事则非其大者不载;是录所取之事为博,而人则非其大者亦不载。其详略异同之间,盖有可相辅者。”[35]在传主选择上不偏不废,在传记撰写上详略得当。

纵观《列女》一卷,虽所录人数不多,但史料来源丰富,文本内容简明,编纂原因复杂。相比于士林耆老,女性史料来源范围更窄,《列女》卷史料主要来源为《明史·列女传》、道光《续修桐城县志》以及文集、族谱等。除了正史和地方志反复强调的贞节烈行,《列女》显示出明末清初多于晚清时期人数、不同身份背景女子区别刻画两个特征。论及其编纂原因,不可忽略史学、社会和作者个人志向对采摭女性传记主的影响作用,具体可归为发挥史书垂训功能、贤妇模范作用,以及抒发作者身为传统旧式学人以学术正风俗的文化责任感三个方面。中国传统史家的人物传记与西方不同,是史家经严格筛选、删繁就简地用于训诫教化的模范颂歌。经作者筛选后,《桐城耆旧传·列女》入传女性仅二十有一,但通过对这些女性传记或合传的书写及其内容深入分析,可透视晚清桐城派学者马其昶采择史料的标准,体现晚清私修史书中,女性传记侧重点与正史和地方志之间的差异。

马其昶以其自身高度的文化责任感和专业的史学素养,在桐城派进入融汇整合阶段以《桐城耆旧传》一书交出高分答卷。溯回地方学术史之举既反映了桐城史家的文化自豪感,又发挥传统史学惩恶扬善功能对现实进行回应,体现了桐城派学者立足传统、学以致用的学术立场,也体现了桐城派学者整肃社会风气的责任感。附《列女》于学术传记史后,既说明桐城派学者具备较为开放的妇女观,更说明女性的地位事实上早已受到广大文人学者的重视。