现代乡村治理中乡规民约治理效能提升路径

2023-10-28方娜庄卓伯鑫

方娜 庄卓伯鑫

[摘 要]党的二十大报告指出,加快推进市域社会治理现代化,提高市域社会治理能力。乡规民约作为中国乡村社会内生的非正式制度,对于提升乡村治理水平、夯实乡村振兴根基具有独特的价值和作用。基于乡规民约文本分析发现,囿于形式化倾向严重、运行机制不健全、与乡村社会变迁匹配度不足等困境,乡规民约在现代乡村治理中未能发挥出应有的治理效能。应从修改完善法律条文、细化规范文本内容、健全运行机制三方面着力,以有效提升乡规民约治理效能。

[关键词]现代乡村治理;乡规民约;治理效能

[中图分类号]C915 [文献标识码]A [文章编号]1005-7544(2023)09-0037-08

[作者简介]方娜,江西省社会科学院助理研究员;

庄卓伯鑫,南昌大学法学院学生。

[基金项目]江西省社会科学规划课题“我国个人征信中的民事权利保障研究”(20FX11);江西省高校党建研究项目“党内法规与国家法律的衔接和协调机制研究”(22DJQN003);江西省社会科学院课题“创新乡村治理中乡规民约的价值及作用提升路径研究”(22QN08)

一、引言

乡规民约作为内生于乡土社会的规范形式和基层治理的制度工具长期存续,拥有许多与时代精神相契合的价值功能。古代熟人社会中,乡规民约主要发挥教化乡民、救助乡里、维护治安、解决纠纷的作用。现代社会中,乡规民约在乡村政治建设、经济社会发展、优秀文化传承、社会风气革新、绿色生态环保等方面的治理中发挥着重要作用。因此,在实施乡村振兴战略背景下,规范乡规民约,激发其时代治理效能是乡村治理体系和治理能力现代化建设的一项重要工作。

乡规民约既有研究主要集中在如下两方面。一是乡规民约的价值。学者认为乡规民约在乡村社会治理中发挥的作用主要体现在道德教化[1]、稳定秩序[2]、调解纠纷[3]、弥补法律缺位[4]等方面。二是乡规民约作用发挥的路径。学者主要基于民间法理论、博弈论、社会资本理论、乡土社会治理理论等视角展开,比如:处理好正式制度和非正式制度的关系,构建制度与乡规民约的善治体系[5];以完全信息静态博弈模型为框架,分析运用乡规民约治理乡村的效用價值,探寻乡规民约塑造乡村善治的有效路径[6];在基层社会格局变迁的背景下,构建现代型社会资本,培育基层治理内生力[7];乡规民约的制定与实施需要适应新型村落共同体[8]。

综合上述研究可知,学界对于乡规民约在乡村社会治理中的重要性及其价值已达成共识,并基于法学、经济学、社会学等研究视角对乡规民约如何进一步发挥治理效能提供了思路。本文基于乡规民约文本研究角度分析实践中乡规民约执行现状、效能,从中发现乡规民约在乡村社会治理中发挥时代价值、治理效能方面存在的不足,并针对性提出完善路径。

二、现代乡村治理中乡规民约的文本分析

(一)研究对象及方法

纵观乡规民约的发展演进,不论是在古代熟人社会还是正在经历社会变迁的现代乡村,乡规民约始终发挥着构建乡村社会秩序的重要作用,在现代乡村社会治理中,仍被作为适用的主要规则依据。本文以立足乡土社会、基于合意制定、对共同体成员产生约束和指引作用的乡规民约文本为研究对象。

笔者采用实证研究方法、文本分析方法,通过调研座谈、资料收集,掌握了J省公布的31篇优秀乡规民约文本及其运行状况。文本资料分析主要从文本体例、约束指引内容、执行保障措施等方面展开,试图探究现代乡规民约样态、运行现状,反映出乡规民约发挥治理效能存在的现实困境。

(二)现代乡村治理中乡规民约的现状

1.适用体例以通俗易懂、简便易行为主要考量因素

作为国家法体系之外的民间规则,现代乡规民约在形式和内容方面有别于国家法:形式上,现代乡规民约大都篇幅短小,体例主要有包含制定目的、规范内容、附则的结构式,条目明晰的列举式,三字、四字、五字、七字的顺口溜式。

从表1可以看出,绝大多数乡规民约在追求简洁明了、易于掌握的目的驱使下,采用朗朗上口的顺口溜体例,此种体例的乡规民约占比超过77%。该种体例乡规民约在制定过程中,为保障对仗工整,容易产生重形式轻实质的问题。

2.乡规民约内容涵盖面广且具有鲜明的时代特色

乡规民约规制与引导的内容主要源于村民的生产生活实际,涵盖家国一体、诚实守信、扶贫济困、尊老爱幼、和睦乡邻、崇德向善等中华民族传统美德,涉及自然资源合理利用、公共设施保护、农田耕地保护、科教兴业等促进农业生产发展,打架斗殴、黄赌毒、盗窃等影响农村生活和谐稳定,村庄绿化、垃圾清扫、禽畜圈养、适度捕捞等人与环境和谐共处,移风易俗、友善互助、夫妻平等、勤俭节约等村风民俗良善有序等方面。

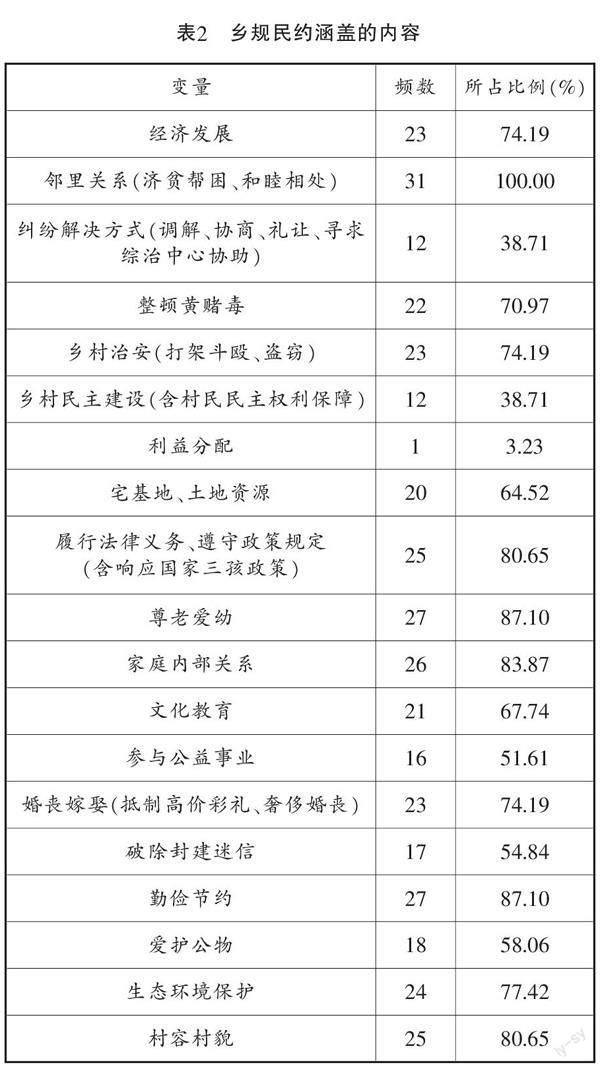

从表2可以看出,乡村秩序维护、和谐稳定仍为乡规民约的主要规制引导内容,如邻里关系、乡村治安、家庭内部关系、整顿黄赌毒等项目占比均超70%。在继承发扬尊老爱幼等中华传统文化中礼治的基础上融入时代特色,如将抵制高价彩礼、奢侈婚礼、低俗婚闹,倡导厚养薄葬、节俭办丧、文明治丧,破除封建迷信、崇尚科学等移风易俗内容的精神文明建设要求纳入乡规民约;积极响应国家生育政策鼓励生育三孩。在解决矛盾纠纷方面,受传统的熟人社会观念影响,首选途径仍为民间调解、村民礼让、友好协商等维系情感的非诉讼方式。在乡村民生建设、利益分配方面,保障基层民主、利益共享的意识还较弱,占比分别为38.17%、3.23%。

3.乡规民约执行力度不足

乡规民约的制定多采用倡导性、鼓励性用语,通过积极的行为引导达到乡村治理目的,实现乡村振兴目标。但在实践中,并不是每一名村民都能自觉接受乡规民约的约束,按照乡规民约实施积极行为,部分村民无视乡规民约的现象屡见不鲜。因此,为了保障乡规民约的实施,乡规民约应该包含执行主体、执行程序、监督机制及保障措施等内容。

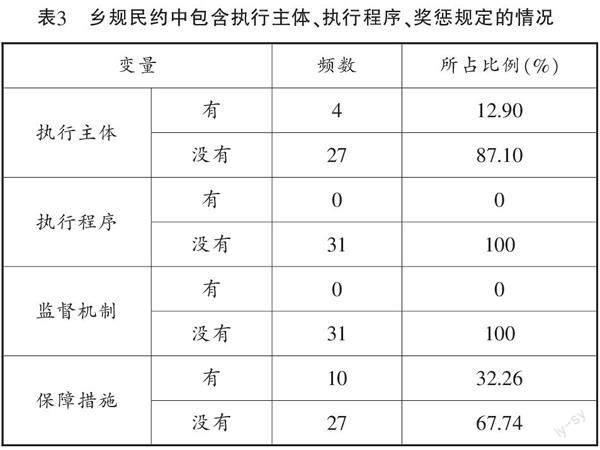

从表3可以看出,乡规民约文本中列明执行主体占比为12.90%,执行主体分别为分管部门、红白喜事理事会、村委会、村民理事会。在执行程序和监督机制方面,无一篇乡规民约进行了相关规定。由此可知,现代乡规民约在制定时对制定后如何执行的考量不足、重视不够,导致执行过程中受无程序可依、无人执行等弊端影响,规制引导村民行为的效果不佳,严重制约乡规民约在乡村社会治理中治理效能的发挥。

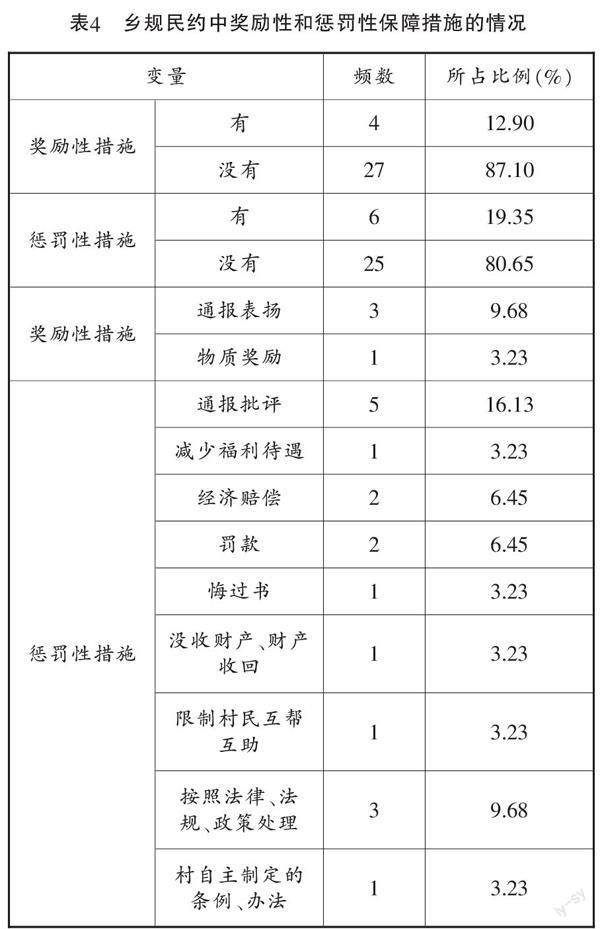

从表4中可以看出,乡规民约作为乡村治理中的非正式制度,为增强其执行力,部分乡规民约制定了奖励性和惩罚性保障措施。制定惩罚性措施的乡规民约多于制定奖励性措施的乡规民约,占比分别为19.35%、12.90%。但总体来说,制定奖惩保障措施的乡规民约均较少。两种保障措施主要依托通报、经济奖惩、权益增减、书面检讨等方式实现。其中通报是奖励性和惩罚性措施中最常用的方式,占比分别为9.68%、16.13%。由此可见,现代乡规民约威慑力主要依靠道德约束,其强制力较弱。

三、乡规民约在现代乡村治理中的实践困境

当代中国社会变迁导致乡村社会格局重塑,基于乡土之上的乡规民约在现代乡村治理中的适用也将面临巨大考验。基于乡规民约制定层面、内容层面、实施层面,结合文本分析结果,笔者归纳分析出乡规民约在现代乡村社会治理中存在如下实践困境。

(一)制定层面:法律滞后于乡村社会结构变迁导致乡规民约制定、修订受阻

改革开放以来,工业化、城镇化的现代化发展推动农民由农业向非农职业分化,农民不断从土地上分离出来,乡村人口由稳定性向“大流动”演变[9],形成人户脱离现象。《中华人民共和国村民委员会组织法》(以下简称《村民委员会组织法》)中规定村民会议可以制定和修改村民自治章程、村规民约,还明确了村民会议召开的程序及参与会议所需的村民人数,但并未针对人户分离现象对“村民”身份进行界定,由此导致村民会议的提议主体及参与人员难以确认。就目前实践来说,绝大多数村组以户籍论,此种界定将导致常住城市但户籍仍在农村的人群因脱离农村的生产生活,其参与制定乡规民约等公共事务的意愿不高,基层民主自治力量不足,或干脆“被代表”,由此制定出的乡规民约也仅仅体现部分人的意志。而对于人户分离人数很多的农村,村民会议召集困难,加之乡规民约制定、修改程序繁琐,导致乡规民约出台困难,或出台后长期得不到更新完善,滞后于该地当前的经济社会发展,影响乡规民约治理效能的发挥。

(二)内容层面:重形式轻实质弊端制约乡规民约落地

有些地区为了应付上级检查,只以“有没有”为标准,抱着应付了事的心态制定乡规民约,不考虑实质内容是否贴合当地客观实际、能否解决当地经济社会发展过程中产生的问题;有些地区过于追求“朗朗上口”,采取几字顺口溜形式,导致制定的乡规民约内容过于原则、宽泛,可操作性低下;有些地区地方政府过度干预,在辖区推行范本,怠于创新的乡村不结合当地实际,亦不经过村民会议讨论通过或只经过村民代表大会讨论,未吸纳村民意见,直接照搬套用,影响乡规民约治理实效的同时也侵害了村民的民主权利;有些地区制定的乡规民约成为国家法律法规、政策规定的具体细化,并未融入當地的客观实际,未反映村民的利益诉求;有些地区制定的乡规民约内容与国家法律法规相冲突,比如将高额罚款、收回宅基地等事项作为违反乡规民约相关规定的惩罚措施,进而损害村民的合法权益;有些地区制定的乡规民约未制定执行保障条款,或者制定了惩治措施,但因乡规民约不具有强制执行力,在村民违反乡规民约时并不能采取强制手段进行惩处,且囿于熟人社会,也不会轻易采取诉讼等寻求公权力救济方式对拒不履行的村民进行惩治,乡规民约约束力及威慑力的发挥受到制约,使得乡规民约被束之高阁,流于形式。

(三)实施层面:执行监督机制欠缺弱化乡规民约权威

几字顺口溜形式的乡规民约因短小精炼,多为呼吁倡导村民“为”或“不为”某些行为,基本未对执行主体、执行保障措施及监督执行机制进行约定。当村民“应为而不为”“不可为却为之”时,乡规民约并未规定如何处理,此类乡规民约社会治理作用的发挥完全依靠村民内心的自我约束。有些乡规民约制定时明确了执行主体、奖惩类执行保障措施,但是缺乏执行程序及监督执行机制,容易导致执行主体在执行乡规民约时自由裁量权过大,损害村民合法利益。有些村组为了增强乡规民约的威慑力,在制定乡规民约时对于保障村民权利的条款泛泛带过或寥寥几条或只字不提,而过多地对村民义务作出规定,并采取惩治性措施来保障乡规民约的实施,这容易引起村民的反感与抵触心理,影响乡规民约的实施。此外,合法性审查机制的不健全也严重影响着乡规民约的实施。2018年,民政部、中央政法委、中央文明办等七部门联合发布的《关于做好村规民约和居民公约工作的指导意见》中关于村规民约制定程序部分规定“村党组织、村民委员会根据有关意见修改完善后,报乡镇党委、政府审核把关”,但并未写明乡镇党委、政府审核事项、审核标准,乡镇党委、政府在审核时也缺乏可供操作的具体细则,导致实践中只备案不审查的现象屡见不鲜,部分地区乡规民约违反法律法规或侵害村民合法权益的情况时有发生。当村民遭受与法律法规相冲突的乡规民约侵害时,只能寻求耗时耗力的司法救济途径。由此可见,合法性审查机制不健全,内容违法的乡规民约不但发挥不了治理乡村社会的作用,还会使村民和村民组织之间滋生矛盾。

现代乡规民约之所以会遭遇前述困境,除了顶层制度设计未能及时根据乡村社会发展变迁进行应有调适之外,从微观层面来说,不外乎基层政权组织在乡规民约制定过程中角色定位出现偏差,处理乡村事务的“关键少数”知识文化水平、法律素养不高,村民民主权利意识淡薄等因素共同作用,从而抑制乡规民约在现代乡村社会治理中作用的发挥。

四、提升乡规民约在现代乡村治理中治理效能的路径

(一)修订村民委员会组织法以保障现代乡规民约的制定与实施

目前,《村民委员会组织法》作为对乡规民约规定较为具体的效力位阶最高的法律,其在乡规民约制定、修改及实施方面的规定是否完善将对乡规民约治理效能的发挥至关重要。随着农村改革发展的不断深入和乡村民主、法治建设的持续推进,《村民委员会组织法》的部分内容已不能较好地适应村民自治的实践需要[10],为发挥出乡规民约治理效能,需要就其相关内容进行修订。

1.明确“村民”身份界定

将《村民委员会组织法》第二十一条中的“村民”界定为拥有本村户籍,持续居住满1年并稳定持续地在本集体经济组织从事生产、生活,实际承担村民权利义务的村民。这将有利于人户分离情况多发的乡村召开制定或修改乡规民约的村民会议时参加主体的确定,亦有利于乡规民约被参与制定者普遍接受并受其约束,切实起到社会治理效能。

2.明确乡规民约合法性审查部门、程序及法律后果

《村民委员会组织法》中仅规定乡规民约与宪法、法律、法规和国家的政策相抵触,侵犯村民的人身权利、民主权利和合法财产权利时将由乡、民族乡、镇的人民政府责令改正,但缺乏具体的操作程序,比如违反前述规定时,由哪个主体向相关政府进行报告,政府责令整改但不予以改正的相关法律后果等。因此,建议《村民委员会组织法》第二十七条第一款明确规定乡、民族乡、镇的人民政府不单承担备案职责,还需承担合法性审查职责,并明确发起整改的具体部门、程序及渎职后果;对于责令整改而不改的,应明确规定由村委监督机构启动罢免程序罢免相关责任人的相应职务,情节严重的,追究法律责任。

3.明确基层政府指导村民委员会工作职责

实践中,基层政府与村之间容易形成两种极端,要么行政权力过度干预村级自治事务,将村委会异变为政府的组织机构,影响村民自治;要么当甩手掌柜,导致落后的村得不到科学指导而无法发展。因此,为避免基层政权在村级事务中越位、缺位,建议在村务管理中明确乡、民族乡、镇的人民政府对村民委员会工作具有指导职责,并明确指导的具体方式、范围、程序及越位缺位应承担的法律责任,以防止其借指导之名行干预之实或缺位不作为。

(二)细化规范现代乡规民约的内容

乡规民约是当前农村社会各阶层在村级事务运作过程中表达诉求和平衡各种利益关系的重要方式,也衔接国家法律,体现国家在村庄治理中的基本要求。[11]乡规民约发挥前述重要作用的前提和基础是具有科学、合法、规范、可供操作的内容。

1.加强乡镇涉农领导干部工作人员、村民自治组织成员、村民普法宣传教育

依托国家机关“谁执法谁普法”普法责任制、领导干部定期学法制度、农村“法律明白人”培养工程、“一村一法律顾问”制度,重点对乡镇涉农政府部门领导干部及涉农工作人员开展专题法律授课,提高其法律意识,以保障乡规民约制定、实施过程中不被行政权力干预。村民委员会成员作为一村事务管理的核心,村民作为乡规民约的制定者与实践者,其法律知识素养的高低,直接决定乡规民约制定的质量与实施的效果,要对其加强农村土地承包法、土地管理法、婚姻法等与乡村群众生产生活密切相关的法律知识的宣传,增强其运用法治思维和法治方式制定与法律法规相衔接的乡规民约的本领和能力,提高乡规民约质量。

2.细化、规范鄉规民约条文

乡规民约要想发挥乡村社会治理的作用,其内容需涵盖乡村生产生活的方方面面,且应明确具体,具有可操作性,以避免为了追求朗朗上口、对仗工整而忽略条文实质内容。亦可根据各村的实际情况制定某领域的专门条约,加强对该领域的管理。在对村民行为进行约束的同时,应保障其权力与权利,避免异化为村民行为规范,引起村民抵触心理。在执行保障条款方面要制定科学、合理、合法的奖惩机制,正向激励与反向倒逼双向发力。

(三)健全乡规民约的运行机制

制度的生命力在于执行。科学完备的运行机制是乡规民约在现代乡村社会治理中发挥出非正式制度优势的保障。要构建科学完备的乡规民约运行机制,就必须从宣传、执行、监督、评估各环节着手,使之成为系统联动的闭环。

1.加大乡规民约宣传解读力度

村民作为制定乡规民约并受其管理约束的主体,其是否知晓、掌握与其生产生活、权利义务相关的法律法规直接影响着乡规民约治理效能的转化。要充分发挥乡村振兴驻村工作队力量,依托新时代文明实践站,采取广播、字报、展板、村民微信群等宣传方式大力宣传乡规民约,邀请法官、律师等专业人士为村干部、村民授课。

2.明确执行主体、执行程序、执行保障制度

依托村民委员会、道德评议会、红白理事会等群众自治组织,分类处理涉乡规民约案件。影响村民小组权益的,经由村民小组会议民主评定;影响全村权益的,经由村民大会民主评定,以保障被执行主体申诉权。在执行保障方面,应加大正面鼓励激励措施,引导村民实施积极行为;惩罚性措施应以不违反法律规定为限,同时综合采取道德惩戒及经济处罚手段。

3.完善监督问责制度

建立并完善监督检查、审查调查、案件监督管理工作机制,畅通政府监督、媒体监督、村民监督通道,确保执行主体能够依法依约履职尽责,维护乡规民约权威。对于在乡规民约执行过程中,实施以权谋私、违法乱纪行为的,依程序进行罢免,并对于涉嫌违法的,追究法律责任。

4.建立乡规民约实施后评估评价制度

涉及法律法规衔接的乡规民约条款由负责备案及合法性审查的政府部门定期进行评估;经村民生产生活、本村经济社会发展实际、群众需求及社情民意而制定的条款,由村民委员会成员、村小组组长、村民代表共同评估。对于经评估不再适宜的条款,提交村民大会进行修改或清理。

四、结语

乡规民约作为乡村自治的重要表现形式,已成为全面推进依法治国进程中乡村治理的基本模式。本文通过实证研究方法、文本分析方法,分析得出现代乡规民约的现状,并归纳总结出制约现代乡规民约治理效能提升的因素,从宏观制度修改、文本内容规范、运行机制完善等三方面提出了相应破解路径。

[参考文献]

[1]丁晓军.乡规民约在现代乡村治理中的价值与进路[J].原道,2021,(1).

[2]谢晖.当代中国的乡民社会、乡规民约及其遭遇[J].东岳论丛,2004,(4).

[3]韩艳.创新社会治理体制下现代村规民约之价值取向[J].杭州电子科技大学学报(社会科学版),2014,(3).

[4]陈洪连,孙百才.“三治融合”视域下乡规民约的实践困境与破解之道[J].行政管理改革,2022,(3).

[5]张爱军,张媛.迈向善治:制度与乡规民约的契合逻辑与构建理路[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2019,(5).

[6]何士青,许英达.乡规民约塑造乡村善治的博弈论分析[J].武汉科技大学学报(社会科学版),2022,(5).

[7]徐紅映.社会资本视域下的乡规民约效能再造——以宁波市“民约村治”实践为例[J].社会学评论,2022,(1).

[8]孙玉娟.我国乡村治理中乡规民约的再造与重建[J].行政论坛,2018,(2).

[9]陈文胜.城镇化进程中乡村社会结构的变迁[J].湖南师范大学社会科学学报,2020,(2).

[10]高其才,张雪林.完善村民自治制度——《村民委员会组织法》修改的建议[J].贵州大学学报(社会科学版),2022,(6).

[11]陈寒非,高其才.乡规民约在乡村治理中的积极作用实证研究[J].清华法学,2018,(1).

The Path of Improving the Efficacy of Rural Rules and Regulations in Modern Rural Governance

——An Analysis Based on 31 Excellent Texts of Rural Rules and Regulations in J Province

Fang Na Zhuang Zhuoboxin

Abstract: The report of the 20th National Congress of the CPC pointed out that we should accelerate the modernization of urban social governance and improve the capacity of urban social governance. As an endogenous informal system of China’s rural society, rural rules and regulations have a unique value and role in improving the level of rural governance and solidifying the foundation of rural revitalization. Based on the analysis on the text of rural rules and regulations, it was found that due to the serious tendency towards formalization, inadequate operational mechanisms, and insufficiently matching with rural social changes, rural rules and regulations have not been able to exert their due governance efficacy in modern rural governance. Efforts should be made from three aspects: modifying and improving the legal provisions, refining and standardizing the content of the text, and improving the operation mechanism in order to effectively enhance the efficacy of rural rules and regulations in rural governance.

Key words: Modern rural governance, Rural rules and regulations, Governance efficacy

[责任编辑:熊文瑾]