互动式嵌入:农村社会组织参与乡村振兴的运行机制与路径完善

2023-10-28刘春春傅李琦

刘春春 傅李琦

[摘 要]实施乡村振兴战略是全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务,需要全社会各类主体参与、全方位融合发展。新时代以来,基层商会作为农村社会组织,通过资源、组织、关系和认知四个维度实现与乡村社会的互嵌,通过政治、制度和感情三个维度实现与基层政府的互嵌,基层商会得以深度参与乡村振兴。但是,农村社会组织互动式嵌入乡村振兴时,受到农村社会组织的制度化、专业化和主动性等自身内部条件影响,也受到乡村权力结构、传统文化、社区伦理等外部条件的影响,应当处理好其作为农村社会与政府联结中介的身份冲突,推动乡村振兴取得更大成就。

[关键词]乡村振兴;基层商会;嵌入理论;互动式嵌入

[中图分类号]C915 [文献标识码]A [文章编号]1005-7544(2023)09-0052-12

[作者简介]刘春春,中共江西省委党校科学社会主义教研部副教授;

傅李琦,中共江西省委党校科学社会主义教研部副教授,博士。

[基金项目]江西省社会科学规划项目“新乡贤参与乡村治理的动员机制及实践路径研究”(20SH01)

党的二十大报告明确指出,要全面推进乡村振兴战略。在全面推进乡村振兴过程中,需要多元的社会力量共同参与。当前,总体上已经形成“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的多元主体协同体系。在社会协同层面,各类社会组织通过自身影响力和专业优势,为乡村发展汇聚了不少能量,在一定程度上弥补了政府调节和市场机制的局限性。农村社会组织中的基层商会具有丰富的资源,在助推农村产业发展、拓展农村公共服务、传播乡风文明、提升乡村治理水平等方面能够发挥重要作用。因此,如何理解基层商会参乡村振兴的内在机理与运行机制,以促进其进一步深入乡村振兴显得尤为重要。

一、文献综述与问题提出

学术界关于社会组织参与乡村振兴的研究发端于20世纪70年代,主要依据是罗斯(Rose,1986)[1]提出“福利多元主义”,他认为应该在传统的“国家—家庭福利模式”下引入“非政府”福利机制,主要是社会组织构建的新机制(朱火云、杨超柏,2019)[2],以此来克服福利国家危机。具体来看,国内外学者研究的社会组织主要是指农村或基层社会组织。[3]

从主体上看,社会组织参与乡村振兴的主要类型,划分的方法有三种视角。一是基于工作领域,可将其分为三类:第一类是合作社为代表的经济性农村社会组织,包括社区性合作经济组织、专业合作经济组织、专业技术协会、经济联合体;第二类是社会性的农村社会组织,包括各种农村服务组织、教育文化组织、宗教组织等;第三类是政治性的农村社会组织。[4]二是基于社会组织与政府的关系。可将其分为三类:第一类是政府主导型组织,具有较强的行政色彩,其活动受制于政府命令与行政规划;第二类是社会主导型组织,具有较强的自治性,是农民自发性成立的社会组织;第三类是政府—社会主导型组织,这类组织主要是农村经济合作组织,主要服务农村小农经济的发展,强化公共服务的供给,改善农民生活质量。[5]三是基于组织生成角度。可将其分为两类:第一类是村庄内生型,如寨老组织和乡贤理事会等。第二类是村庄外生型两种,如各种商会等。[6]

从客体上看,社会组织参与乡村振兴的对象与范围包括以下三种。一是资源支持论。资源既包括资金、公共基础设施等硬件资源,也包括拓展社会关系网络、提升农村社会资本等软性社会资源。外源性社会组织并不一定需要嵌入乡村社会,而是通过“外源动力—混合内源”这一融合机制,通过提供外部资源来带动更多的利益相关者建立新型合作网络。[7]二是人才智力支持论。社会组织通过“融入—培育—助推”的行动逻辑来助推以农民为主体的乡村振兴,培育农民公共事务参与意识与集体行动能力,助推村社实现产业和治理的组织化,推动农村内源性发展。[8]三是公共服务供给论。社会组织利用自身比较优势向乡村提供公共服务。[9]

从社会组织与基层政府的关系模式来看,由于鄉村振兴属于国家的发展战略,因此社会组织参与乡村振兴时必然与政府的职能交互。一些研究指出这些交互方式表现为“合作共赢、政府主导、互不干涉和僵持冲突”等多种样态。[10]具体可表现四种观点。一是政社合作论。如政府在乡村振兴的压力下购买社会组织的优势资源[11],又如在斯里兰卡农村地区社会组织与政府合作的减贫方案有效提高了贫困地区人民的生活水平(Thanabalasingam,Asankha,2014)[12],可以弥补政府因“缺位”或“错位”造成的社会资源的“空白”(刘宁和黄辉祥,2015)。[13]二是政府主导论。民间组织独立性、中介性的本质没有真正认识清楚,现有的严格登记主义致使许多社会发展的民间组织缺乏良好的环境,遭遇存在与发展上的法律困境。[14]三是互不干涉论。如伯顿·韦斯布罗德(1985)认为,社会组织扮演着一种中间角色,起到弥补市场失灵及治理不足的问题,不应该被过多干预。[15]四是僵持冲突论。鉴于社会组织合法性的缺失,没有地方政府的支持,使得部分社会组织背道而驰,甚至出现“黑恶化”现象。[16]

从已有研究来看,以上研究成果为社会组织参与乡村振兴研究提供了经验素材和理论基础,但还存在一定的不足,主要体现在社会组织参与乡村振兴的运作机制方面,即社会组织参与乡村振兴是如何实现的,其内在机理与机制是什么?只有揭示出背后的机制与运作逻辑,才能有的放矢改进对策,为社会组织参与乡村振兴创设更合理的政策与路径。

二、农村社会组织嵌入乡村振兴的现实图景与理论支点

(一)农村社会组织嵌入乡村振兴的现实图景

本文的案例来源于对江西省Y区基层商会的调研。Y区地处赣西北,下辖11个乡镇,1个街道,3个农垦场,国土面积931平方公里,人口32.6万。2015年3月和2020年9月,该区两次被列为全国农村宅基地制度改革试点,为全国宅改提供了初步制度成果和实践探索。在宅改过程中,农村的新乡贤群体,特别是企业家乡贤发挥了极其重要的作用。为进一步提高企业家乡贤参与乡村振兴的动力和能力,Y区区委、区政府从“乡贤组织化”视角入手,推动建立基层商会的工作,共成立乡镇、村级商会14个,行业商协会10多个,外埠商会12家。通过几年的探索与实践,基层商会助力乡村振兴取得了“产业促振兴、治理更有效、乡风更文明、乡村更宜居、村民更富裕”的良好效果。

一是产业得振兴。商会借助自身优势,优化产业结构和带动集体经济发展。在商会的努力下,各村创办了集花果苗木栽培、生态休闲观光、森林旅游度假为一体的综合性农业生态观光园,推进了一、二、三产业融合,带动就业1500余人,增加村集体经济收入120多万元。二是治理更有效。商会会员积极参与农村宅改工作,几年以来,Y区共退出宅基地4.7万宗5946亩,其本实现了“一户一宅,面积限定”;商会会员带头修改、订立村规民约,更好地实现了自治与德治相结合;商会会员带头开展“物业进乡村”的实践探索,创新了乡村治理模式。三是乡风更文明。基层商会积极参与“举乡贤、学乡贤、颂乡贤”活动,弘扬正能量,践行乡贤文化,带动大家参与乡村振兴热情。四是乡村更宜居。基层商会积极参与农村人居环境整治提升,以包村包项目、捐资捐物等形式,积极参与农村基础设施建设,带头开展村庄清洁、道路绿化等建设行动,助力农村基础设施建设;完善了配套服务,修建体育设施、文化休闲广场,推动乡村公共服务往户延伸。五是村民共富裕。商会成员带动当地产业发展,并积极投身于教育、养老、关于下一代等公益事业,提升了农民的生活品质。

(二)农村社会组织嵌入乡村振兴的理论支点

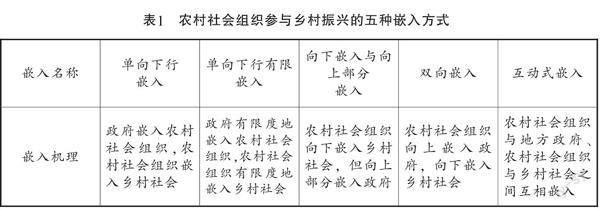

“嵌入理论”是揭示农村社会组织参与乡村振兴的一种理论支点。“嵌入”一词的原义是一个系统能够有机地结合在另外一个对象体系中,表现为一个事物内生于其他事物的客观现象。后来,学者们借此概念来表达组织与环境、组织与组织或环境与环境之间不可分割的内在关联。[17]国内学者借助这一概念分析政治嵌入、制度嵌入、结构嵌入、组织嵌入、利益嵌入、关系嵌入、嵌入性治理、嵌入式发展等主题。“嵌入”一詞已成为研究中国社会组织发展的高频热点词。[18]当前,关于社会组织嵌入乡村社会模式大致有以下几种观点:一是双向嵌入,即社会组织在身份合法性和非正式关系两个维度上嵌入地方政府,而在资源、网络和制度三个方面嵌入社区[19];二是双向赋权,即社会组织在资源、合法性、制度支持方面嵌入于国家,而国家的意志与目标却嵌入在社会组织的运作中,从而提升政府治理能力,形成了双向赋权[20];三是反向嵌入,即政府寻求直接嵌入社会组织,或者政府力量嵌入到政府购买服务中,表现为政府推动和支持社会组织承接项目。

上述前面四种理论的共同特点是,“嵌入”在两个对象之间是单向的。但现实情况是,农村社会组织在参与乡村振兴过程中,面对政府和乡村社会时都并非是单向的作用力,而是分别与政府、乡村社会发生互动,通过两个互动,得以实现嵌入的目的。用形象的方式来表述,嵌入的主动发出方如同伸出章鱼的触角,与对象进行连接。如果两个对象互动式嵌入,应是两个对象同时伸出触手“拥抱对方”。因此,本文把基层商会分别乡村社会、地方政府之间的“互嵌”视为“互动式嵌入”,并以此来解释农村社会组织参与乡村振兴的行动逻辑。

三、农村社会组织参与乡村振兴的互动式嵌入机理

(一)农村社会组织与乡村社会的互动式嵌入

农村社会组织内生于乡村社会,但当其独立成为组织个体时,将呈现出与乡村社会的差异性。特别是商会,作为一种企业家乡贤发挥作用的组织载体,具有一定程度的市场特性和城市特性。现实中,基层商会形式的农村社会组织以资源、组织、关系和认知四个维度,互动式嵌入乡村社会,推动乡村走向振兴。

1.资源互嵌

资源互嵌是指农村社会组织与乡村社会之间互通资源。基层商会成员是来自于各行各业的私营企业主以及个体户,能够较好地提供、发现与利用资源并为乡村振兴服务,而乡村社会也倾向于信任这些商会,并为其提供资源以便实现双赢。

HX镇商会有会员74名,拥有多家会员企业,其中不乏百亿工业企业,资产额上千亿。商会成员致力于参加慈善,捐资800多万元用于建设HX镇中心小学新校区,捐资165万元用于疫情防控等。在商会成立之前,多名乡贤成立了HX镇扶贫助学慈善总会,共捐资60多万元,扶贫助学121名学生,并为中学捐赠120多台空调。HX镇商会会员保兴集团捐资300万元成立保兴立德树人基金会。

基层商会的努力使其获得了良好的口碑和社会声誉,也赢得了乡村社会的支持。乡村社会的群众也以不同的方式捐赠或以行动参与到乡村振兴中。

HX镇的群众积极捐资用于当地老年食堂建设,共同解决了农村老年人的养老难题。同时,群众更积极参与农村人居环境整治提升,以筹资、包村包项目、捐资捐物等形式,共同开展村庄清洁、道路绿化等建设行动,助力农村基础设施建设。

2.组织互嵌

基层商会的组织嵌入主要表现为个体性嵌入,即商会成员通过选举成为村书记或村委会成员,借助正式的权力体系提高自身公信力,获得基层群众的认可。Y区允许符合条件的商会会员通过合法程序当选为村支书、村书记或村集体经济组织负责人和荣誉职务。比如,杨乡塘村左某某长期在外经商,2019当选为村支书兼村主任,当选后制定了村干部“五事带头”制度,提升了村庄治理水平,推动了村集体经济的发展。2020年该村集体经济收入31.25万元,打破了长期负债的局面。

因此,商会会员在组织认可的情况下,积极参与到乡村振兴促进会、村民理事会等村级自治组织,借助他们的社会关系、资金、项目等优势,搭建参与乡村治理的平台。目前,实现了1040个自然村理事会全覆盖,大批商会会员参与乡村治理工作。

与此相呼应的是,农民以各种方式加入相关平台,形成了良性互动。现实情况下,基层商会建立“商会+合作社+农民”或者“商会+公司”模式,商会会员将企业生产实体“下沉”到村组,吸纳村民参与合作社入股经营,农民出租田地、林地给商会获得资金,同时要求企业优先吸纳当地农民就业,增加农民收益。全区现在“产业下沉”车间36家。通过创办扶贫车间、促进农民共同富裕等方式来促进村民对商会的认同。

3.关系互嵌

学者的研究表明,关系也能成为社会治理的重要资源,在群体性事件治理以及征地拆迁等事件中发挥着重要作用。[21]商会成员大部分与乡村有着血缘、亲缘关系,有熟人社会关系网络;同时,由于商会成员常年在外经商办企业,在外有朋友、同行等城市社会关系网络,商会成员可以利用这两种社会关系网络为乡村振兴输入资源、化解矛盾,实现社会稳定。

首先,商会成员可以通过乡村、城市社会资本链接促进乡村社会关系网络的扩大并解决乡村振兴中的相关难题,如溪镇商会积极响应区委“以商招商”“商会招商”号召,2021提供有效信息20多条,引进企业到当地投资,促成本地群众或外在乡贤主动参与“溪乡综合游客服务中心、400亩特种水产养殖、百亩花卉苗木基地”等项目,促进了农村产业发展。

其次,熟人或半熟人社会的社会关系网络为商会成员嵌入乡村社会提供了血缘、亲缘网络,商会成员利用这种网络嵌入到乡村社会,实现其动员农民、发动群众的目标。目前来看,乡村社会大体上仍然是一种“差序格局为核心结构的熟人社会”。与乡村其他外来治理主体(如第一书记、大学生村官、外生性社会组织)相比,商会成员本身就来自于农村社会,熟悉熟人社会的规则体系,处于村庄熟人社会的文化圈层和信任结构之内。商会成员嵌入乡村社会首要是通过社会关系来完成的,其利用自身在村庄中的社会关系获得村民的支持与信任,再结合资源输入,通过资源输入及与农民的互动,促进形成乡村中的社会信任,提高村庄社会资本。

2016年下半年,Y区入选举全国第一批宅基地改革县,其中的“溪村”是Y区的第一批试点村。YX商会的秘书长陈XX就是该村村民,他在外经经营食品经销工作,有一个自己的商行。当时宅改工作主要为拆,即拆除危旧房、露天厕所、破旧围墙以及为了通路和规划村庄建设需要拆除的其他建筑。拆除过程中由于一个在其商行工作的村民的情绪比较激烈,不配合村理事会整村推进宅改。理事长找到陈XX帮忙,通过陈XX做工作,该村民最终同意了拆除自己的危旧房。该村一共498人,分为五大房,陈XX所在的房最大,有200多人,并且该村村长和副村长都是出自这一房,村理事会成员共8人,陳XX的同房族人就占了5人。这种家族、房族社会关系为商会成员嵌入乡村社会提供了便利。

4.认知互嵌

认知嵌入也可被称为价值嵌入,体现为组织内的成员对共同价值目标的认同与互惠合作的意愿,强调价值认知的趋同以及行为的协调协作。[22]认知嵌入不是单纯的思想规训,而是在认可社区多元利益需求的基础上,推动社区个体增强社区身份意识,提高公共精神,实现社区公共性重塑的目标。

基层商会通过自己的政策宣传等的嵌入,与农民的交往频率增加,获得农民的认可并改变他们的认知和行为。商会成员大部分在外经商或打工,其经历丰富、视野开阔,对于“内生型治理主体”以及农民具有经济优势与文化优势,他们通过“思想观念”“行为方式”和文化规则的认知嵌入,倡导科学的治理理念和方式解决村治难题。

基层商会对乡村社会的认知嵌入体现在其修养与认知对乡村治理理念与方式的重构。比如在乡风文明建设抑制“高价彩礼”、倡导传承尊老敬老的传统价值理念等。同时,通过商会的行动与示范、榜样作用,重建传统伦理中的信任、互助等精神,也建构乡村法治、文明的文化氛围。比如中镇水上商会成立以来,成立了婚姻介绍所,无偿为村民提供婚介服务,并开展抑制高价彩礼的宣传活动。之前,当地结婚彩礼达到60多万,超出了农民的承受范围。通过商会的宣传、劝说,有几户放弃了“天价彩礼”,农村的攀比之风得到了遏制。

(二)农村社会组织与政府的互动式嵌入

农村社会组织从合法性、制度性和情感性三个方面与政府互动式嵌入。一方面,地方政治通过组织嵌入、制度嵌入、情感嵌入等方式嵌入基层商会,以使自己的目标得以实现,提升政府治理能力与发展经济能力。另一方面,基层商会通过政治嵌入、情感嵌入等方式嵌入地方政府,以获得制度合法性及项目、资金的支持,从面提升商会的地位和社会声望。

1.政治互嵌

一方面,政府主动规范农村社会组织。目前,我国已经进入了后“政党下乡”时代,即政党力量凭借政治资源、组织资源和党政资源等比较优势,引导和规范社会力量,实现对乡村社会的组织整合。从政府与社会关系的视角来看,政府既要允许各社会组织参与公共事务,又要把握其限度。政府对农村社会组织采取注册制的方式,要求农村社会组织确定其组织架构、办公场地和组织目标等,经过政府同意才能在民政部门注册。

Y区规定,商会成员的确立需要由各村党支部填写《乡(镇)商会登记表》,由乡镇乡贤办初审,再报乡镇党委批准,最终报县委统战部备案和民政部门确认身份。通过这种做法,政府可以发挥政治资源优势,确保了其对商会的有效领导。基层商会主动开展主题教育活动,利用座谈会、专题讲座和外出参观考察等形式,开展教育活动。2021年7月14日,Y区非公经济人士理想信念教育实践基地在革命烈士纪念馆挂牌成立。2021年以来区非公党委共开展读书班、实践教育参观等特色活动5次、公益活动4次、企业家大讲堂4次。同时,基层商会主动规范微信平台建设和管理,积极宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,强化商会领域意识形态责任,切实在非公领域营造良好的舆论环境。

不过,政治互嵌并非是政府直接对商会加以直接控制,而是通过在发挥商会中党组织和党员的作用来实现对商会的嵌入。Y区规定,在符合成立党组织的商会实现覆盖,对于单个商会无法成立党组织,可以联合成立基层党支部。全区共建立商会党组织63个,党员232人。选派党建指导员21名,配备13名统战工作联络员。同时,特别强调商会中党员的带头引领作用,用他们的感召力、榜样作用来带动非党员积极参与捐款、矛盾调解等活动。

另一方面,当地允许符合条件的商会成员通过合法程序当选为村支书、村书记或集体经济组织成员,鼓励商会成员积极参与到乡村振兴促进会、村民理事会等村级自治组织,同时推荐多名商会成员担任区监察委特约监察员,通过这三种方式,实现了商会成员对当地政府的政治嵌入。

2.制度互嵌

从政府以制度嵌入农村社会组织来看,政府需要建立和完善相关制度和政策,以使其具有制度保障。

从地方性政策来看,Y区下发了《中共YT市Y区委统战部文件》,要求加强民营经济统战工作,强化民营经济人士思想政治引领。制定实施Y区“充分激发市场主体活力,切实维护企业家合法权益,推动民营经济高质量发展”工作实施方案等“1+3”文件。搭建党政领导、相关职能部门与企业家(商会)沟通的桥梁与纽带。通过这些制度和政策的构建,基层商会积极回应基层政府的相关需求,通过积极的态度和行动完成乡村治理与产业发展的任务目标,填补了基层政府在人手、资源、信息及整合能力方向的不足。同时,基层商会行使自己的权力,如获取基层政府的项目、影响基层政府的产业政策决策。

从农村社会组织反嵌政府角度来看,农村社会组织主动在商会运作中向政府提出制度调整建议,争取制度红利。DR实业有限公司以“绿色、活力、智慧、共享”为宗旨,发展科技农业、旅游农业,打造“灵溪小镇”文旅农综合项目。在项目落地及运作过程中,当地政府给予了许多政策支持,如协助公司完成公司经营所需要的征地工作。这项工作涉及农户较多,如没有政策的协助,公司无法完成此项工作。另外,当地政府帮助该公司到省教育厅争取到了“全省研学教育营地”指标。这个指标全省只有五个,每年能带来5万至10万的学生来研学,一定程度上解决了客源问题。

3.情感互嵌

社会治理是建立在社会特有的文化基础上的。在中国,传统人际交往规则中包含着人情、面子等交往规则。在社会治理中,适度地运用这些规则对实现社会有效治理能够起到一定的促进作用。从某种意义上,情感治理可谓国家治理体系的润滑剂,能弥补科层制技术治理中缺乏人情味的治理模式。[23]

一方面,政府会以情感的方式打造“亲清关系”的营商环境。当地政府会不定期召开“聚乡贤 谋发展”等活动,推动基层政府与商会成员建立情感联系。同时,商会的会长、秘书长大多事业有成,为当地发展作出过较大贡献,与当地政府建立了良好的人际关系,使商会在实际运作中能够获得当地政府的项目、资金支持,也在一定程度上提高了基层商会在群众中的威望。

另一方面,基层商会也会以情感维系的方式联系政府。部分商会成员主动与政府相关人员建立情感联系,如节假日进行相互的短信问候,在官员外出招商引资时主动联系并关心乡村振兴情况,同时还帮助寻找招商引资项目、提供产业发展信息等等。

四、农村社会组织嵌入乡村振兴的条件

基层商会作为农村社会组织的一种,互动式嵌入乡村振兴时会受到农村社会组织的制度化、专业化和主动性等自身内部条件的影响,也会受到乡村权力结构、传统文化、社区伦理等外部条件的影响。

(一)确保农村社会组织嵌入乡村振兴的内部条件

1.实现农村社会组织嵌入乡村振兴制度化

制度化是确保社会组织有效嵌入乡村振兴的关键。由于乡村振兴需要充分的公共性参与,而公共性参与不足时就会导致社会组织嵌入面临哈贝马斯所称的“合法性危机”。此时,社会组织嵌入乡村振兴缺乏秩序认可,使得农民对于社会组织的嵌入难以充分接受与认可。因此,需要超出文化认同的范围,用刚性制度加以支撑,特别是通过加快相关法律的建设维护社会组织的嵌入,进而提升嵌入的公共性。

首先,要通过乡村治理制度明确社会组织的嵌入角色。在乡村振兴中,每一個主体的加入都会带来利益的调整,进而影响乡村振兴整体的治理行动。考虑到社会组织往往难以具有与政府相同的目标,因此需要政府对其进行制度化调整,引导社会组织有效嵌入。特别需要考虑的是,制度要对社会组织嵌入后应该承担的责任加以界定,从而在物理空间和虚拟空间中形成适当的组织定位。

其次,要通过各种制度增加对社会组织嵌入的激励。由于乡村振兴过程中需要完善硬件设备、提供专业的人才以及良好的文明环境,社会组织在嵌入时需要得到适当的支持。从经济支持的角度来看,《社会救助暂行办法》规定了“财政补贴、税收优惠、费用减免”等激励措施,这为社会组织参与乡村振兴提供了一定的经济支持。从精神支持而言,政府在特定的制度下,对重点社会组织给予表彰等荣誉肯定,提升其获得感与社会影响力。对于具有突出表现的社会组织负责人及成员,可邀请参与政策制定并将其推荐为人大代表、政协委员候选人等。

最后,要通过乡村规范约束社会组织行为。社会组织的内部应建立积极建设纠纷调解机制,志愿者、捐助人、受益人等各利益相关者通过该机制与组织沟通,提出意见、建议等,以便于实现矛盾的内部消化。在社会组织管理制度上,还要提供向主管行政机关投诉、检举、揭发的制度安排,以期实现社会组织的合理规范运行。

2.促进农村社会组织嵌入乡村振兴专业化

社会组织往往是在特定领域当中具有专业特性的组织,例如商会就是企业家乡贤整合起来的社会组织。在乡村振兴总目标下,不同的社会组织应该主动“认领”自身可以采取行动的分目标,发挥各自专业优势,推动乡村振兴的高效实现。同时,中国的社会组织建设时间不长,从自身建设到政府管理都尚需不断地发展。

首先,从乡村社会需要的角度合理设置社会组织。针对乡村振兴的短板,可以根据各类主体特点设置相应的专业社会组织。探索在党的基层工作部门、政府部门、工青妇组织等其他工作部门中合理增设或新设社会组织,尤其要大力开拓农村社区中的各类专业服务性组织,促使社区自组织实体的功能大幅度提升①。对企业家乡贤等各类乡村主体,采取合理的组织方式构建商会等社会组织,发挥其专业性优势促进产业振兴。

其次,从社会组织特性角度培养人才。就商会型社会组织而言,可以引导会员将企业生产实体“下沉”到村组,形成可核查的物化资产,通过“公司+基地+科研单位+农民专业合作社”“公司+合作社+农户”等模式,吸纳村民参与合作社入股经营,引导鼓励村民成为个体户,成为创建企业、合作社、家庭农场的专业型农民等。同时,还要积极走访与沟通在外乡贤和乡贤二代,将其引回本乡本土,成为社会组织的中坚人才,防上人才流失与断档。

最后,从社会组织运行的角度需要职业化。社会组织的长效可持续需要其自我经营。就商会型社会组织而言,可鼓励基层商会投资成立自己的公司,由专职人员进行公司化运营,形成自身发展的产业筹资来源。同时,商协会要提高职业化、专业化管理的意识,积极建立职业化、专业化服务的保障制度和体系。

3.增强农村社会组织嵌入乡村振兴主动性

在过往的农村社会组织嵌入中,农民一直是被动的介入者,其结果是农村社会组织主动性总是相对不足。从现实来看,农村社会组织难以掌握治理对象的所有信息,因此在有限知识的条件下需要深入乡村并为之提供有别于常规“科层治理”的差异化服务,即采取“适应性治理”。因此,社会组织嵌入不仅仅是农村社会组织进入乡村,更要融入乡村,形成“内外相融合”的乡村振兴之路。

首先,要增强农村社会组织嵌入乡村生产空间的主动性。较好的乡村生产结构是保障乡村得以充分抵御风险的经济基础。相较于城市的生产空间而言,乡村具有独特的生产要素及其消费文化,可以实现乡村产业内涵式的发展,能够有效提升乡村的经济生产格局及其能量。其中,可以发展乡村特色产业,比如社会组织应根据乡村实际情况,帮助农民充分运用乡村资源禀赋发展特色优势产业,形成规模化、集约化的发展格局,并探索“三產融合”的发展模式;还可以提供精准服务,比如农村社会组织根据乡村产业发展需求,精准配置生产性服务设施,避免农村公共资源浪费。更重要的是,应培育本土企业家,让农村社会组织加强对乡村各经营主体的培训和帮助,最终提升农民的生产和经营能力,帮助其掌握新技术新方法,使其成为助力乡村振兴的中坚力量。

其次,要增强农村社会组织嵌入乡村生活空间的主动性。社会网络建构是乡村生活空间建设的重要内容。农村社会组织应首先充分尊重农民对乡村振兴的决定权、控制权和享有权,针对具体问题与农民群体进行反复对话、协商与合作,最终形成集体行动。同时,为降低协调成本,可以建立更多本地的农村社会组织,如孵化乡村公益组织等,努力实现农民的再组织化,培育韧性乡村的内在动力。

(二)优化农村社会组织嵌入乡村振兴的外部条件

1.参与的限度:村庄治理权威的博弈

基层商会能否有机嵌入到乡村社会,首先在于能否处理好与其他治理主体的关系。乡村场域不是虚拟空间,而是被争夺的空间,场域中的各种位置的占据者使用种种策略来保证或改善他们在场域中的位置,不断在场域中展开斗争。[24]村庄一般存在多种治理主体,如村两委、农民理事会、老年协会以及其他经济合作社等等。

村两委和商会两种治理主体其治理目标和治理逻辑不同,在村庄治理中易产生博弈与冲突。比如,有一个村的商会成员想承包村里的集体所有的林地进行林业产业化经营,需要村两委同意,但是村支书却坚决不同意签字,导致项目夭折。

商会成员在乡村振兴中扮演着两重角色,分别为农村当家人、政府代理人。当国家政策供给不符合村民需要时,商会成员这二个角色就会发生冲突。比如,当地在进行宅基地改革时,需要村民按照“一户一宅”政策把多余的宅基地腾出来交还给村集体,而这与农民的利益相悖。商会成员要积极协助基层政府与村两委完成任务,他们扮演着政府代理人的角色,将弱化其作为村民利益代理人的角色。他们往往采取劝说、榜样示范等方式去推进工作。如果商会处理不好与村民的利益博弈关系,将受到农民的排斥并产生嵌入缝隙,影响其嵌入式治理成效。

2.参与的效度:资源有限性与利益合理分配的均衡

企业家乡贤组织虽已成立,但是面临运行的可持续性问题。一是从资金来源上看,商会筹资模式往往来自于会员自愿上交,资金来源渠道单一,但商会长期开展活动需要长期的可持续性资金。以当地水上商会为例,普通会员的会费是三年600元,理事是1500元,副会长3500元,常务副会长10000元,会长50000元。2021年水上商会收到的会费是40多万,开支用于三年疫情防控捐赠、敬老院看望老人、留守儿童走访等等,存在一定的资金缺口。二是从会员稳定性来看,商会是社会组织,对会员不具有强制约束力,企业与个人具有自由流动的权利。商会会员一部分在外地经商办企业、务工,他们一般只交纳会费,不参与商会的具体运作与公益活动,对商会的向心力较弱。当商会号召力下降后,部分会员便会流出。当前,一部分企业家乡贤交纳会费以后没有任何经济回报,其后续交费热情减弱,如何留住会员成为最大难题。我们在调查中发现,有部分会员表示三年以后不会再交纳会费。

3.参与的场域:观念的冲突与融合

认知嵌入包括基层商会在嵌入乡村社会的过程中,受到嵌入场域的价值观念、思维方式与行为习惯等因素的影响。商会成员既有在乡村出生长大的第一代,也有部分在城市出生、长大的二代。他们受城市文明的洗礼,秉承理性、法治等现代文明理念。而乡村虽然在社会结构上发生了一定的变迁,但在价值理念上仍讲究经验、血缘等传统价值观念与行为习惯。这两种价值理念的冲突对商会嵌入乡土社会形成价值理念与行为习惯方面的“反嵌”制约。

随着多年的“法治下乡”“文化下乡”的推行,现代“民主”“法治”观念为农民所知晓,但是乡土社会还是一种熟人社会,农民仍遵循熟人社会的规则与行为逻辑。同时有部分农民比较保守,对国家政策无法理解。“农民中有的还怀念大锅饭、有的抱怨国家政策惠及大多数人却不惠及他、有的因为曾经享受过低保待遇而如今享受不到了,认为这是被村干部私吞、有的觉得自己穷大家都看不起甚至欺负他。”同时,农民又是理性的,“农村人根子里是憨厚的,大家血液里都有牺牲精神、贡献精神,但是大家又有攀比心,都害怕自己一个人贡献了其他人特别是村里的能人(比如村干部或者村长的某个亲戚)不贡献却受益了。”

总体而言,乡村仍然是一个“差序格局”的熟人社会,这种社会结构既为基层商会嵌入乡村提供了社会关系网络,同时也给其认知嵌入带来了阻力。商会在嵌入乡村的过程中,必须处理好基层政府代理人与农民代理人这两种身份的冲突,否则将被限制在农民的信任结构之外,制约其嵌入乡村社会的程度,更严重的是可能产生一种“悬浮性游离”。

注释:

①王瑞华,《农村社区自组织在社会工作中的功能论析》,《齐鲁学刊》2011年第3期。

[参考文献]

[1]Rose, R.Shiratori.The Welfare State East and West[M]. Oxford: Oxford University Press,1986.

[2]朱火云,杨超柏.城市新贫困:政府与非政府组织合作扶贫研究[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2019,(5).

[3]Lalnilawma. Rural Development Framework of an NGO: A Test of Viability[J]. International Journal of Rural Management, 2009, (1).

[4]俞可平.新移民运动、公民身份与制度变迁——对改革开放以来大规模农民工进城的一种政治学解释[J].经济社会体制比较,2010,(1).

[5]邱丽.放养抑或包干:政府角色定位与农村社会组织发展——基于苏东和浙中村庄老年人协会的案例研究[J].山西农业大学学报(社会科学版),2018,(12).

[6]卢艳齐.社会组织嵌入乡村治理何以有效?——以江西省X市乡镇商会为例[J].湖北行政学院学报,2020.(1).

[7]李健,李雨潔.外源型社会组织如何推动乡村振兴合作网络构建——基于L基金会的案例研究[J].吉林大学社会科学学报,2023,(1).

[8]叶林,雷俊华.社会力量助推乡村振兴的内源性发展路径研究——基于“振兴村”试点的分析[J].理论与改革,2022,(1).

[9]俞泓镛.乡村振兴战略背景下社会工作服务组织发展的对策研究[J].农村经济与科技,2021,(17).

[10]张君,王诗婷.转型期传统社会组织与政府的关系研究——以侗族“寨老组织”为例[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2021,(9).

[11]李少惠,邢磊.公共文化服务购买中政府与社会组织合作的可持续性问题[J].图书馆论坛,2022,(5).

[12]Thanabalasingam V,Pallegedara A.Impacts of NGO intervention on poverty reduction:anempirical evidence from rural Sri Lanka[J].International Journal of SustainableEconomy,2014,(3).

[13]刘宁,黄辉祥.组织维稳与集体失范:农村社会组织角色冲突分析[J].东南学术,2015,(3).

[14]杜英歌.中国社会组织的法律困境与出路[J].内蒙古社会科学(汉文版),2014,(3).

[15][美]伯顿·韦斯布罗德.政府失灵理论[M].北京:华夏出版社,1985.

[16]鲍绍坤.社会组织及其法制化研究[J].中国法学,2017,(1).

[17]谢舜,王天维.社会组织的嵌入性与本土化培育[J].江汉论坛,2015,(5).

[18]张慧.嵌入性理论:发展脉络、理论迁移与研究路径[J].社会科学动态,2022,(7).

[19]杨莹,孙九霞.乡村旅游发展中非政府组织与地方的关系:一个双重嵌入的分析框架中南民族大学学报(人文社会科学版)[J].中南民族大学学报,2018,(6).

[20]纪莺莺.从“双向嵌入”到“双向赋权”:以N市社区社会组织为例[J].浙江学刊,2017,(1).

[21]邓燕平.中国基层政府的关系控制实践[J].学海,2016,(5).

[22]王名,张雪.双向嵌入:社会组织参与社区治理自主性的一个分析框架[J].南通大学学报(社会科学版),2019,(2).

[23]田先红,张庆贺.城市社区中的情感治理:基础、机制及限度[J].探索,2019,(6).

[24]杨善华.当代西方社会学理论[M].北京:北京大学出版社,2005.

Mutually Embedding: Improvement of the Operating Mechanism and Path for Rural Social Organizations to Participate in Rural Revitalization

—— Taking the Grassroots Chamber of Commerce in Y District of Jiangxi Province as an Example

Liu Chunchun Fu Liqi

Abstract: The implementation of the rural revitalization strategy is an important historical task for the comprehensive construction of a socialist modernized country, which requires the participation of various social entities and comprehensive integrated development. Since the new era, grassroots chambers of commerce, as rural social organizations, have been mutually embedded with rural society through four dimensions of resources, organization, relationship and cognition, and with grassroots governments through three dimensions of politics, system and emotion. Through these two embedding, grassroots chambers of commerce can deeply participate in rural revitalization. However, when rural social organizations are mutually embedded in rural revitalization, they will be influenced by their own internal conditions such as institutionalization, specialization and initiative of rural social organizations, as well as external conditions such as rural power structure, traditional culture and community ethics. Therefore, their identity conflicts as the intermediary between rural society and government should be handled well to promote greater achievements in rural revitalization.

Key words: Rural revitalization; Grassroots chamber of commerce; Embedding theory; Mutually embedding

[责任编辑:熊文瑾]