主题公园拥挤感知对游客满意度的影响机理

2023-09-19邢杰梁旺兵常承明高雪琴

邢杰 梁旺兵 常承明 高雪琴

[关键词]主题公园;拥挤感知;游客满意度;情绪;中介效应

作为一种通过游园线索提炼和创意策划活动开展满足游客多样化休闲娱乐需求的现代旅游目的地形态,主题公园在国内获得了长足发展,已然成为都市旅游的重要载体。据主题娱乐协会与艾奕康设计与咨询公司联合发布的《2019全球主题公园和博物馆报告》,中国有3家主题公园集团(长隆集团、华侨城集团、华强方特集团)进入全球主题公园集团前10位。甘肃省主题公园近年来也步入了快速发展轨道,大型、超大型园区不断出现,其中以嘉峪关方特欢乐世界、方特丝路神画、兰州西部恐龙水乐园等最具代表性。主题公园假日经济特征显著,对一日游市场依赖度高,容量最大化和资源有效利用成为决定其经营成败的关键[1]。在发展过程中,国内市场需求持续增长、人均旅游资源占有量不足、基础设施建设滞后、出游时间相对集中、新型营销方式介入等多重因素叠加,使拥挤成为困扰主题公园和游客的普遍问题。每逢节假日,数以千计的游客涌入主题公园,“争夺”园区空间,过度使用场馆设施,导致游客体验时间与排队时间失衡、满意度低下,对主题公园高质量发展构成了威胁。拥挤问题成为主题公园不得不正视和解决的重要课题。缓解游客拥挤感知、提升游客满意度成为实现主题公园高质量发展的重要途径。

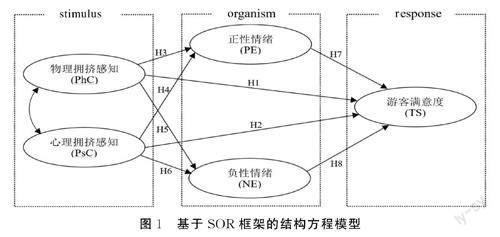

国外围绕拥挤与满意度的关系开展的一系列研究,广泛涉及山岳旅游地[2]93、接待领域[3]88、国家公园[4]109、城郊自然公园[5]1、节会[6]293 等众多情境,而对游乐型主题公园涉及的较少。研究框架上,相关研究以直接讨论拥挤(感知)对游客满意度影响的居多,通过构建结构方程模型检验特定变量———如目的地吸引力[7]1258 等在二者之间的中介效应的较少。尽管不少成果都暗示情绪极有可能在拥挤感知与游客满意度之间扮演中介角色,但实质性的证据却仍然匮乏。与此同时,国内旅游拥挤研究主要集中于拥挤的特征及调控[8]961、拥挤群体系统结构与运行机理[9]120、旅游拥挤事件的成因及作用路径[10]159、旅游拥挤感知机理及差异性[11]1377 等议题,很少有研究从社会和心理层面解析拥挤感知对游客满意度的影响机理。鉴于此,本研究遵照SOR 概念框架(stimulus-organism-response, 即“刺激-机体-反应”模型),将物理拥挤感知(physical crowding, 或简写为PhC)、心理拥挤感知(psychological crowding,或简写为PsC)、正性情绪(positive emotion,或简写为PE)、负性情绪(negative emotion, 或简写为NE)、游客满意度(tourist satisfaction, 或简写为TS)纳入结构模型,借助中介效应分析等方法,以揭示拥挤感知对游客满意度的影响机理的部分事实,回答包括“情绪是否在拥挤感知与游客满意度之间起到显著的中介作用”在内的若干问题。

1 SOR框架搭建

SOR模型由环境学家Mehrabian和Russell提出,是一种用于探究外部环境刺激对个体认知或情绪反应的影响,进而预测个体响应行为的理论模型[12]。其中,“刺激”主要指外部环境因素,“机体”指个体对外部环境刺激产生的认知或情绪反应,“反应”指个体对认知或情绪变化做出的响应及结果[13]。本研究旨在从心理层面解析拥挤感知对游客满意度的影响机理,尤其是检验情绪在拥挤感知与游客满意度之间的中介效应。SOR 框架恰恰为本研究结构模型构建提供了依据。首先,游客拥挤感知作为一个源自旅游环境中空间密度的复合概念,是游客普遍经受的外部刺激因素,符合SOR 模型对“stimulus”因素的界定。为了分离拥挤感知的不同面向对游客满意度的影响,本研究对物理拥挤感知与心理拥挤感知做了区分。其次,由游客拥挤感知引发的情绪,是典型的外部环境刺激的产物,与SOR模型对“organism”因素的界定一致。鉴于“游客正、负情绪往往在同一消费情境中同时被激发”的观点不断得到证实,本研究也将游客面对拥挤时的情绪体验划分成了正性情绪、负性情绪两个类别。最后,作为游客对旅游体验(其中就包含情绪体验)的综合评价和响应结果,Eroglu 等[14]、Mummalaneni[15]、Su等[16]558 都倾向于将游客满意度作为SOR模型的响应部分,即“response”因素。至此,由stimulus因素(物理拥挤感知PhC、心理拥挤感知PsC)、organism 因素(正性情绪PE、负性情绪NE)以及response因素(游客满意度TS)构成的SOR框架初步搭建完成,为接下来结构模型的构建奠定了基础。

2 相关文献综述

2.1 拥挤的界定与主要成分

Stokols指出,拥挤是个人对空间的需求未得到滿足而产生的负面感受[17]275。Shelby进一步规范了拥挤的界定:“特定条件下,空间密度超过特定值而产生的负面评价”[18]。环境心理学、行为心理学也都强调了拥挤的“压力和动机属性”。由此可见,拥挤是“个体对空间密度的主观心理反应”,而非单纯的空间概念。因此,拥挤感知既取决于空间密度,也受到其他可能干扰个体目标实现的外界刺激的影响。“密度”反映特定空间的物理特征,“拥挤”则是个体对包括空间密度在内的环境状况的负面感知[17]276。关于密度与拥挤关系的一系列研究,揭示了较强的正相关、中度相关、微弱的正相关以及毫不相关四种不同结果[19]107。可见,空间密度并不必然导致拥挤感知或与拥挤有关的负面影响。

Worchel的“双因素理论”将拥挤感知解释为个人空间遭到侵犯后的归因过程[20]。游客拥挤感知———一种主要由“人”和空间密度构筑的多维结构,同样源自游客个人空间受到挤压所触发的环境归因过程。Stokols的“挫败”说区分了拥挤感知的两个基本面向———中性拥挤感知与个人拥挤感知[21]。中性拥挤感知主要来自物理环境对个体活动的限制(如景区交通拥堵限制了游客的活动),个人拥挤感知虽然也涉及物理环境限制,但主要与其他外界环境干扰有关(如过多的游客影响了景区场馆游览体验)。考虑到游客在旅游环境这一典型次生环境中的空间需求特征,游客间的互动势必对游客审美体验产生干扰(如游客间的互动破坏了游览兴致),“社交拥挤感知”的概念随后被提出[7]1253。不难发现,不论是个人拥挤感知还是社交拥挤感知,都主要与“人”有关,是游客关于其他游客“在场”及游客间的互动对旅游体验可能造成的影响的负面评价。鉴于此,本研究尝试用心理拥挤感知的概念替代上述个人拥挤感知与社交拥挤感知之和,同时为了确保字面上的严谨性,用物理拥挤感知(PhysicalCrowding, PhC)的概念替代中性拥挤感知的概念,以反映空间密度对游客活动的物理限制。物理拥挤感知与心理拥挤感知构成游客拥挤感知的主要成分。

2.2 拥挤感知的产生及影响因素

Brehm 的“行为约束模型”指出,人类有维持行为自由的基本愿望,当个人行为因为他人的存在而受到限制或变得不可能时,就会导致该场景下的拥挤感[22]。这种解释同样适用于旅游情境。Absher认为,户外游憩区的高密度是导致游客拥挤感知的主要原因[23]。Stokols则强调拥挤是一个涉及场景、活动以及个人等众多信息的综合概念[24],高密度并不必然导致拥挤感知。近年来又有学者提出,过度的社会刺激和对他人不当行为的识别是游客拥挤感知产生的根本原因[2]94。综合以上观点,拥挤感知是在特定密度条件下,游客心理能力与外界环境刺激(如空间密度、其他游客“在场”、游客间的互动等)相互作用的产物,当游客接收到的外界刺激超出其心理能力并对其达成体验预期造成干扰时,拥挤感知便会产生。

影响因素研究是旅游拥挤研究的核心内容[19]111。除空间密度外,拥挤预期[3]92、等待时间[25]、游憩体验[5]13 等也都对游客拥挤感知存在影响。国内案例研究也发现,社会密度、环境因子、游客个人特点等都会显著影响游客拥挤感知[8]962。拥挤感知影响因素研究为主题公园从源头上开展拥挤治理指出了方向。

3 结构方程模型构建

3.1 拥挤感知与游客满意度

Gronroos将游客满意度界定为“游客感知到的服务及体验质量与预期质量的比较结果”[26]。作为旅游体验的综合评价[16]560,游客满意度对游客目的地选择、旅游产品消费、重游意愿[27]、重游决策[28]、忠诚度[29]、推荐行为[30]及旅游企业盈利能力[31]有重要影响,是旅游景区和目的地管理的关键。

拥挤感知对游客满意度有显著影响。Vaske指出,拥挤感知可以作为工具对目的地游客满意度进行评估[32]114。罗艳菊、NEUTS 等研究显示拥挤感知会导致游客满意度下降[33],[34]2149,部分研究发现拥挤感知与游客满意度不相关[4]120,只有极少量来自国外森林休闲游客、受保护地区游客及河流消遣游客的研究得出拥挤感知对游客满意度存在正向影响。目前,新冠疫情仍未消除,感染风险的存在提高了游客的空间需求,游客对物理拥挤和心理拥挤敏感性增强,Kim 等人对节会拥挤的研究关于拥挤感知(指心理拥挤感知)或增进游客满意度的假设[6]300 恐难成立。基于以上分析,本研究提出如下假设:H1:物理拥挤感知负向影响游客满意度;H2:心理拥挤感知负向影响游客满意度。

3.2 拥挤感知与情绪体验

游客拥挤感知作为一个“心理—环境”过程,取决于游客对“唤起”(个人空间被侵犯乃至任何增加人际亲密感的行为都可能导致游客被“唤起”)的解释。积极的解释引发正性情绪,消极的解释导致负性情绪,两种情绪往往同时出现、彼此渗透,共同勾画出游客有失和谐甚至完全矛盾的情绪经历。正如Larsen等人所言,正负情绪同时被激活的现象在很多消费情境甚至某些高压状况下大量存在[35]。

拥挤感知极易引发游客焦虑、烦躁甚至恐慌等负性情绪[9]122。拥挤感知与游客负性情绪的关联还会因游客与目的地之间的社会价值差异而得到进一步強化。旅游拥挤事件感知更是会极大破坏游客的情绪和心态[10]164。Sever指出,情绪反应是检验游客拥挤耐受力的重要标准[5]11。游客拥挤感知大多对情绪体验产生负向影响,这种影响主要通过助长负性情绪、抑制正性情绪两种途径来实现。此前研究多强调拥挤感知对负性情绪的助长,而忽视了对正性情绪的抑制。综合以上观点,本研究提出如下假设: H3:物理拥挤感知负向影响正性情绪;H4:心理拥挤感知负向影响正性情绪;H5:物理拥挤感知正向影响负性情绪;H6:心理拥挤感知正向影响负性情绪。

3.3 情绪体验与游客满意度

情绪反应是游客消费体验认知评估的重要前提,是消费后行为(如满意度、地方依恋、目的地选择、重游意图及忠诚度等)的决定因素之一,在满意度生成过程中发挥着重要作用。零售、旅游领域的不少证据表明,不论积极情绪抑或消极情绪都对满意度存在显著影响。Su, Nawijn等都证实,积极情绪正向影响满意度[16]562,消极情绪负向影响满意度[36]2391。在享乐情境中,“快乐”“兴趣”“积极”“敬畏”等正性情绪成为决定游客满意度的关键因素,“遗憾”“失望”“不愉快”“恐惧”等负性情绪则对游客满意度有一定损害,为数寥寥的研究发现负性情绪对游客满意度有积极作用。综上,大多数研究支持正性情绪正向影响游客满意度、负性情绪负向影响游客满意度,少量研究发现负性情绪对游客满意度存在正向影响。基于此,本研究提出如下假设:H7:正性情绪正向影响游客满意度;H8:负性情绪负向影响游客满意度。

3.4 情绪体验在拥挤感知与游客满意度之间的中介作用

情绪在拥挤感知与游客满意度之间的中介效应只在为数不多的研究中得到检验。Lu等人的研究揭示出,“敬畏”在自然环境浩瀚性、宗教氛围神圣性与游客满意度之间分别起到部分中介与完全中介作用[37]。Kim 等人关于节会拥挤的研究发现,“空间拥挤感知”“人际拥挤感知”以情绪体验为中介分别对游客满意度产生了负向和正向影响[6]307。据此并结合前文对“拥挤感知———游客满意度”“拥挤感知———情绪体验”“情绪体验———游客满意度”三组关系的论述,本研究最后提出如下假设:H9:物理拥挤感知以正性情绪为中介负向影响游客满意度;H10:心理拥挤感知以正性情绪为中介负向影响游客满意度; H11:物理拥挤感知以负性情绪为中介负向影响游客满意度; H12:心理拥挤感知以负性情绪为中介负向影响游客满意度。

3.5 基于SOR框架的结构方程模型

本研究引入情绪中介(正性、负性情绪),基于假设H1-H12,借助Amos Graphics-24,构建符合SOR框架的结构模型,以解析拥挤感知对游客满意度的影响机理(图1)。

4 研究设计

4.1 案例地、调查时间与方法

本研究以主题公园为研究对象,运用结构模型检验方法(SEM),探讨拥挤感知对游客满意度的影响机理,着重检验情绪体验在其中可能起到的中介作用。为了增强样本的代表性和结论的可靠性,本研究选取甘肃省两家热门主题公园———嘉峪关方特欢乐世界(AAAA 级)与兰州西部恐龙水乐园(AAAA 级)为案例地。嘉峪关方特欢乐世界由华强方特集团投资修建,是目前甘肃省内规模最大的第四代主题公园,以现代高科技与古老中华文化深度结合著称。2019年国庆黄金周期间,嘉峪关方特欢乐世界共接待游客超4.7万人次,拥挤问题比较突出。兰州西部恐龙水乐园占地27.6 万平方米(414亩),是目前兰州市最大的水上主题公园,2020年国庆黄金周期间,单日接待游客一度突破4 000人,拥挤问题同样突出。嘉峪关方特欢乐世界和兰州西部恐龙水乐园作为省市两级主题公园的代表,其拥挤状况相当程度上展现出甘肃省内主题公园的拥挤现状。同时,选取两个在区位、主题、规模、经济社会环境等方面区分较为明显的案例地也有助于削弱共同方法偏差。调查时间选在2020年国庆黄金周期间,符合主题公园假日经济特征。黄金周期间,庞大、密集的客流涌入公园,最容易产生拥挤或过度拥挤现象。调查方法上,定性访谈阶段采用了有组织谈话方法,问卷调查阶段采用了对拥挤感知度较为敏感的游客自填法[11]1384。

4.2 量表选用与问卷设计

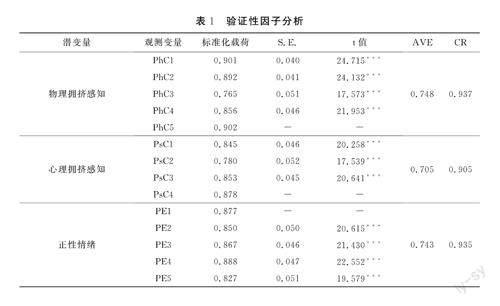

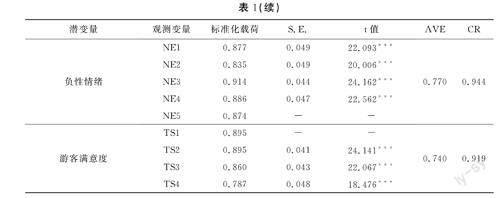

本研究用于测量各潜变量的量表均借鉴自以往研究中使用的可靠的多项目量表。游客物理拥挤感知量表、心理拥挤感知量表分别由Li等设计的5项目量表[7]1254 和Vaske等设计的6项目量表 [32]116 微调而来,游客情绪则引入Watson等开发的PANAS正性负性情绪量表[38]2 进行测量,游客满意度测量沿用了Ma等设计的4项目量表[39]。本研究对个别量表进行的微调整仅限于归并、删减个别题项,目的是使量表更符合主题公园实际,并不涉及颠覆性改造。调查对象被要求用5分李克特量表(1分代表完全不一致,5分代表非常一致)表示他们对感受到的物理拥挤、心理拥挤、正性情绪、负性情绪及满意度的认可程度(各量表指标参见表1注释)。除量表部分,调查问卷还顾及了游客的年龄、性别、职业、收入等人口学特征。

4.3 调查实施与数据概况

本研究用定性访谈法、问卷调查法,分两个阶段收集了2020年国庆黄金周期间嘉峪关方特欢乐世界、兰州市西部恐龙水乐园313名游客的拥挤感知、情绪体验及满意度数据。第一阶段为定性访谈(有组织谈话)阶段,旨在通过一定数量的游客访谈,识别游客情绪体验,确定后续问卷调查中使用的情绪指标,用到的工具为PANAS正性负性情绪量表。PANAS正性负性情绪量表由Watson等人开发,包含积极情绪(如热情、兴趣、坚定、激动、鼓舞、警惕、积极、坚强、骄傲、专注等)与消极情绪(如恐惧、担心、低落、烦恼、不安、紧张、羞愧、内疚、烦躁、敌意)各10种[38]2,克服了之前情绪量表信度较低、收敛或判别效度较差等缺陷,显示出高度的内部一致性,且基本上不相关,在较长时间内都稳定在适当水平[40]。访谈过程中,若游客提及的某些情绪与PANAS正性负性情绪量表中的特定情绪吻合,即对其进行标记;若游客情绪披露比较单一,则对照PANAS正性负性情緒量表,围绕未被游客提及的情绪进行提问,在得到游客确认后,对其加以标记;若游客在两种或两种以上情绪的区分上出现困难,及时向游客解释,待游客明晰和确认后标记相应情绪;若上一种情况在游客中较为普遍,则考虑合并有关情绪;当多名游客情绪披露中出现同一种“编外情绪”(不包含在PANAS正性负性情绪量表中)时,也对其进行标记,但在后续谈话过程中不主动问及;最后,根据标记量,将为多数游客明确识别的正、负情绪纳入修正后的PANAS正性负性情绪量表,以资本研究情绪捕捉之用。尽管国庆黄金周期间,嘉峪关方特欢乐世界日接待人数高于兰州西部恐龙水乐园,但考虑到前者占地面积(66万平方米)远大于后者(27.6万平方米),因此在访谈游客数量分配上未做倾斜,均设定为31人,合计占问卷调查有效样本量的1/5。这一比例基本可以反映访谈法与问卷调查法在样本需求量上的差异。定性访谈阶段识别出游客正性情绪5种(高兴、兴趣、积极、活力、激动),负性情绪5种(失望、易怒、不安、焦虑、压抑)。

第二阶段为问卷调查(游客自填)阶段,旨在收集游客拥挤感知、情绪体验及满意度数据,涉及样本量350。调查收回问卷326份,有效问卷313份(嘉峪关方特欢乐世界166份, 兰州西部恐龙水乐园147份),有效率96.01%。样本年龄分布比较合理,年龄在“22~43”的占43.80%,占比最高,年龄在“44~59”“18~21”的占比略低,分别为 30.00%、22.70%,年龄“>59”的占 3.50%;样本男女比例基本持平,男性比例(51.40%)略高于女性(48.60%);职业分布方面,机关事业单位员工、个体工商户、企业职工人数最多,分别占33.50%、30.70%和21.70%,农民、军人占比较低;收入方面,年收入在“6万~11.99万”和“<6万”的人数占比分别为35.70%、34.20%,“12万~17.99万”“18万~23.99万”及“≥24万”人数合计占比30.10%。观测指标均值范围如下:3.60≤PhCi(mean)≤3.73, i=1,2,3,4,5;3.16≤PsCj(mean)≤3.29, j=1,2,3,4; 2.53≤PEk(mean)≤2.71, k=1,2,3,4,5; 3.27≤NEl(mean)≤3.45, l=1,2,3,4,5; 2.59≤TSm≤2.76,m=1,2,3,4。

5 结果分析

5.1 共同方法偏差检验

本研究在数据采集过程中采用了匿名填写问卷、部分项目反向计分、避免单一地点采样等方法,对可能存在的共同方法偏差予以控制。对本研究所有参与假设检验的23个量表指标进行Harman单因子检验,未旋转的探索性因子分析共提取出7个特征根大于1 的因子,最大因子方差解释率为31.70%(<40%),表明本研究不存在严重的共同方法偏差。

5.2 探索性因子分析

信度检验得到物理拥挤感知量表、心理拥挤感知量表、正性情绪量表、负性情绪量表、游客满意度量表Cronbachs α值分别为0.935、0.911、0.935、0.943、0.919,均大于0.90;探索性因子分析得到各量表KMO 值分别为0.899、0.837、0.903、0.902、0.837,均大于0.80;巴特利特球形度检验值依次为1 336.929、853.096、1 277.893、1 420.771、941.342;显著性sig均小于0.001;提取因子方差贡献率分别为79.717%、79.014%、79.391%、81.432%、80.630%,均大于0.75。以上结果说明各潜变量对应观测变量的内部一致性较好。

5.3 验证性因子分析

5.3.1 结构效度检验

结构模型适配度检验结果显示,绝对适配度指数RMSEA=0.069<0.08,GFI=0.913>0.9,AGFI=0.912>0.8,RMR=0.039<0.05;增值适配度指数NFI(0.917)、IFI(0.944)、TLI(0.935)、CFI(0.943)均大于0.9;简约适配度指数NC(??/df)=2.655<3,均符合适配要求,表明结构模型具有良好的结构效度。

5.3.2 聚敛效度检验

验证性因子分析结果显示,潜变量物理拥挤感知、心理拥挤感知、正性情緒、负性情绪、游客满意度在对应观测变量上的标准化因子载荷均大于0.75,t值均在小于0.001水平下显著,表明潜变量对观测变量有着较好的反映程度;组合信度(CR)均大于0.90,比较理想;各潜变量平均方差抽取量(AVE)均大于0.70,说明潜变量聚敛效度良好(表1)。

5.3.3 区分效度检验

Fornell-Larcker标准认为,当各潜变量的平均方差抽取量(AVE)的平方根大于其与其他潜变量的相关系数时,说明潜变量之间区分效度较好[41]。检验结果显示,除物理拥挤感知、心理拥挤感知与游客满意度之间不存在显著相关性之外,其余潜变量均显著相关,且各潜变量平均方差抽取量(AVE)的平方根均大于其与其他潜变量的相关系数,表明潜变量之间区分效度可以接受(表2)。

5.4 假设检验

5.4.1 路径系数检验

路径系数检验结果显示,物理拥挤感知、心理拥挤感知对游客满意度不存在显著影响(P 分别为0.513、0.073,均大于0.05),假设H1、H2不成立;物理拥挤感知、心理拥挤感知对正性情绪存在显著负向影响,标准化路径系数分别为-0.330(P <0.001),-0.453(P <0.001),说明物理拥挤感知对正性情绪的负向影响小于心理拥挤感知,假设H3、H4成立;物理拥挤感知、心理拥挤感知对负性情绪存在显著正向影响,标准化路径系数分别为0.124(P <0.001)、0.685(P <0.001),说明物理拥挤感知对负性情绪的正向影响同样小于心理拥挤感知,假设H5、H6成立;正性情绪、负性情绪分别对游客满意度存在显著正向和负向影响,标准化路径系数分别为0.497(P <0.001)、-0.761(P <0.001), 表明负性情绪对游客满意度的负向影响大于正性情绪对游客满意度的正向影响,假设H7、H8成立(表3)。

5.4.2 中介效应检验

物理拥挤感知对游客满意度的影响存在3条路径:直接路径(PhC→TS)、间接路径(PhC→PE→TS)、间接路径(PhC→NE→TS);心理拥挤感知对游客满意度的影响同样存在3 条路径:直接路径(PsC→TS)、间接路径1(PsC→PE→TS)、间接路径2(PsC→NE→TS)(见图1)。正性情绪、负性情绪在物理拥挤感知、心理拥挤感知与游客满意度之间的中介效应是否显著有待检验。本研究使用Hayes提出的Bootstrap方法[42],在重复抽样5 000次条件下对正性情绪、负性情绪的中介效应进行检验。结果显示,总效应(PhC→TS) Bootstrap检验Biascorrected95%和Percentile 95%置信区间上下限之间都不包含0,表明总效应(PhC→TS)显著;直接效应(PhC→TS) Bootstrap检验Bias-corrected 95%和Percentile 95%置信区间上下限之间均包含0,说明直接效应(PhC→TS)不显著;间接效应(PhC→PE→TS)、间接效应(PhC→NE→TS) Bootstrap检验Bias-corrected 95%和Percentile 95%置信区间上下限之间均不包含0,说明间接效应(PhC→PE→TS)、间接效应(PhC→NE→TS)均显著,即正性、负性情绪在物理拥挤感知与游客满意度之间起到了显著的完全中介作用。总效应(PhC→TS)、间接效应(PhC→PE→TS)、间接效应(PhC→NE→TS)点估计值分别为-0.258、-0.164、-0.094,标准误差分别为0.074、0.052、0.037,间接效应(PhC→PE→TS)、间接效应(PhC→NE→TS)在总效应(PhC→TS)中的占比分别为63.57%、36.43%。运用相同方法得到,总效应(PsC→TS)显著,直接效应(PsC→TS)不显著,间接效应(PsC→PE→TS)、间接效应(PsC→NE→TS)均显著,说明正性情绪、负性情绪在心理拥挤感知与游客满意度之间也起到了显著的完全中介作用。总效应(PsC→TS)、间接效应(PsC→PE→TS)、间接效应(PsC→NE→TS)点估计值分别为-0.746、-0.225、-0.521,标准误差分别为0.216、0.069、0.168,间接效应(PsC→PE→TS)、间接效应(PsC→NE→TS)在总效应(PsC→TS)中的占比分别为30.16%、69.84%(表4)。

6 结论、对策与局限性

6.1 结论

本研究以主题公园为考查对象,遵循SOR 框架,通过情绪中介引入、结构方程模型构建、检验,尝试解析了拥挤感知对游客满意度的影响机理,得出如下结论:

结论1:与Kim 等[6]306、Neuts等[34]2149 的研究结论不同,本研究并未发现拥挤感知对游客满意度存在显著的直接影响;与现有多数研究结论及人们的经验认知相符,本研究也证实拥挤感知负向影响正性情绪,正向影响负性情绪,正性、负性情绪分别对游客满意度存在正向、负向影响。游客拥挤感知(含物理拥挤感知与心理拥挤感知)反映了游客对园区空间密度和“他者干扰”的负面评价。空间密度及“他者干扰”的增加一方面降低了游客空间活动自由度及景观游览体验,另一方面也反映出景区的受欢迎程度,并有助于增强游玩气氛(游客在主题公园比在其他类型景区更需要这种气氛),Kim 等在论证“人际拥挤感知”对游客满意度的积极影响时就已提及[6]306,这两股力量方向相反、彼此中和,最终消弭了拥挤感知对游客满意度的直接影响。这种解释也适用于拥挤感知低下的情形。

结论2:拥挤感知通过情绪(含正性情绪、负性情绪)这一完全中介对游客满意度产生负向影响。情绪在拥挤感知与游客满意度之间的中介效应得到证实。游客物理拥挤感知与心理拥挤感知(如空间密度、他者干扰)的增加,限制了游客空间活动,增加了游玩的时间成本,影响了游客的审美及游乐体验,触发了失望、易怒、不安、焦虑、压抑等负性情绪;与此同时,园区内游客密度增加、其他游客“在场”、游客间人际互动增强等又营造出一种不自觉的集体参与感与拥挤“再认知”状态,从而制造出高兴、兴趣、积极、活力、激动等正性情绪体验。需要指出,在本研究涉及的主题公园情境中,正性情绪评分(均值介于2.53和2.71之間)较负性情绪评分(均值介于3.27和3.45之间)偏低。在题涉主题公园精心创设的“享乐主义”情境中,负性情绪很自然地导致了游客满意度的下滑[36]2391,而正性情绪起到的作用恰恰相反[16]562。拼合“拥挤感知→情绪”“情绪→游客满意度”两个阶段就可以发现,居于中心位置的情绪决定了拥挤感知最终以何种程度、方向对游客满意度施加影响。也就是说,物理拥挤感知抑或心理拥挤感知对游客满意度的影响程度、方向,要视其同时激活的正性、负性情绪对游客满意度的反向影响的比较结果而定。结合“结论1”,情绪成为拥挤感知影响游客满意度的唯一通路。

结论3:正性情绪、负性情绪在物理拥挤感知、心理拥挤感知与游客满意度之间的中介强度存在差异。具体来说,正性情绪在物理拥挤感知与游客满意度之间的中介效应(绝对值)远大于负性情绪(|-0.164|>|-0.094|);负性情绪在心理拥挤感知与游客满意度之间的中介效应(绝对值)远大于正性情绪(|-0.521|>|-0.225|)。这说明,物理拥挤感知对游客满意度的影响更多经由正性情绪介导,而心理拥挤感知对游客满意度的影响更多经由负性情绪介导。从结构模型检验结果来看,造成这种差异的主要原因在于,在正性情绪、负性情绪对游客满意度的影响(路径系数)相对固定的前提下,物理拥挤感知对正性情绪的影响更大(|-0.330|>0.124),而心理拥挤感知对负性情绪的影响更大(0.685>|-0.453|)。

结论4:心理拥挤感知对游客满意度的总效应(|-0.746|)大于物理拥挤感知(|-0.258|)。这一结论放在其他景区类型,恐难成立。原因就在于主题公园是以“人际互动线索”为主,而非“主客互动线索”为主,关乎“其他游客在场”“游客间人际互动”等的心理拥挤感知更有可能成为负性情绪主要来源,加之负性情绪对游客满意度的影响强度(|-0.761|)远大于正性情绪(0.497),最终导致心理拥挤感知对游客满意度的总效应更为显著。以上结论对刻画拥挤感知对游客满意度的影响机理及指导主题公园拥挤管理有一定意义。

6.2 对策

主题公园拥挤管控问题在后疫情时代显得尤为重要。新冠疫情放大了游客的安全需求、空间需求以及拥挤敏感度,评估主题公园防疫表现、保持社交距离、减少面对面接触、避免扎堆等已经固化为游客的习惯性行为。尽管不少主题公园根据防疫要求采取了限制客流、加强引导等措施,但这些措施的有效性正被游客空间需求的增加抵消。疫情正使游客面对空间挤压、他者干扰、体验风险、感染风险时,对客流盲目流动、服务效率低下、游客无效组织、投诉渠道堵塞等拥挤表现逐渐失去容忍力,拥挤的危害可能从损害游客满意度向酿成拥挤事件方向恶化。基于本研究得出的结论,结合目前疫情防控常态化大背景,本研究认为,主题公园可以从源头控制(降低游客拥挤感知)和路径控制(弱化拥挤感知对负性情绪的助长及对正性情绪的抑制)两方面入手制定拥挤管控策略,提高游客满意度。

首先,在拥挤感知源头控制方面,主题公园可以通过完善接待设施、平衡客流时空分布[3]95、制定可持续使用限制[43]以减小空间密度,降低游客拥挤感知;同时,还可以通过引导游客拥挤预期(发布拥挤信息)、改善游客体验、强化游客组织协调、提升主题公园服务效率和设施利用率[5]18 等方法,在不增加游客可使用空间的情况下减少游客拥挤感知。现阶段,主题公园做实、做细疫情防控工作并进行有效宣传,营造安全的游览环境,也将起到缓解游客拥挤感知的作用。

其次,在路径控制方面,根据正性、负性情绪在物理拥挤感知、心理拥挤感知与游客满意度之间中介强度上的差异,对物理拥挤、心理拥挤实行差异化管控措施也将起到提高游客满意度的效果。Drachman等人早在1976年便已证明可以通过对环境进行“错误”描述或在环境中放置“错误的”外部线索从而使个体误解一种情绪[44]。因此,在主题公园内容易引起物理拥挤感知的区域(如检票口、道路、商店、厕所及其他服务密集区)放置积极的情绪线索(如友好的视觉、听觉、嗅觉、触觉刺激等),可以有效缓解物理拥挤感知对正性情绪的抑制,间接提高游客满意度。类似地,在容易引发心理拥挤感知的区域(如景区热门场馆、排队区域等),可以通过提高服务效率和设施利用率、减少高峰期等待时间、提高游客流动性[5]18,弱化心理拥挤感知对负性情绪的助长,达到间接提高游客满意度的目的。

最后,健全主题公园投诉机制、做好拥挤管控也可以帮助游客及时宣泄负性情绪,提高满意度。鉴于拥挤问题的复杂性,主题公园拥挤管理并不能确保一定取得良好效果,因此,在实施源头控制、路径控制等积极管控策略的同时,主题公园还应重视投诉措施、机制和工具优化,打通游客负性情绪宣泄通道,维持游客满意度。

6.3 局限性

本研究存在一定局限性,所得出的结论不一定完全适用于其他类型景区。首先,研究选取的样本地仅限主题公园,并未涉及其他景区类型,这或对研究结论的适用性造成一定影响;其次,受新冠疫情影响,调查时间仅限2020年国庆黄金周期间,没有顾及非黄金周期间相关景区的拥挤状况,这或对研究结论的可靠性造成些许影响;最后,本研究虽然引入了PANAS正性负性情绪量表,但在定性访谈阶段,识别出的正性、负性情绪均未达到10种,不能完全排除情绪识别不全的可能。