中国式食品安全治理体系的内在机理与风险防控

2023-08-27吴林海刘炎鼎

吴林海 刘炎鼎

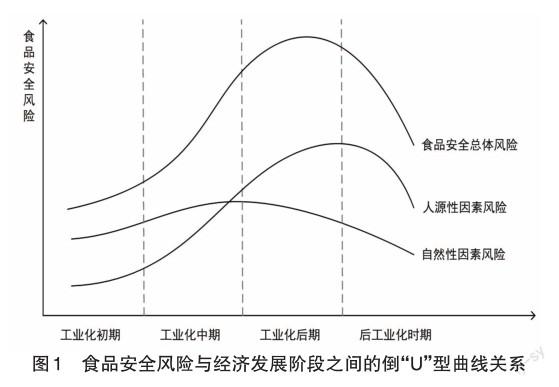

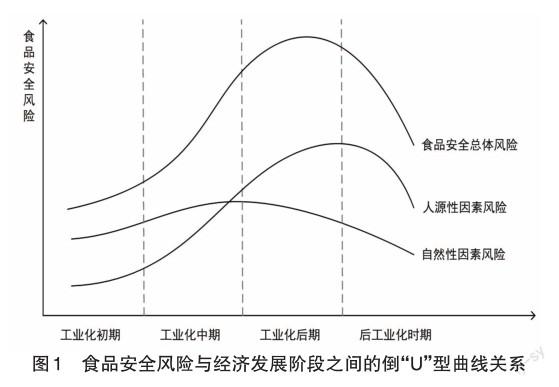

内容提要 食品安全风险演化与经济发展密切相关,具有内在的演化特征,科学总结其演化特征对完善中国式食品安全风险治理体系具有重要意义。通过对食品安全风险在不同经济发展阶段演化现实的考察,提出食品安全风险库兹涅茨假说,重点从自然性、人源性双重引发因素出发,探究不同经济发展阶段食品安全风险演化的内在机理,从理论上解释食品安全风险的演化规律,剖析食品安全风险倒“U”型曲线形成的逻辑机理,为研究经济发展与食品安全风险之间的关系提供有益启示。并基于中国式现代化的内涵,提出应以科学聚焦食品安全主要风险,动态优化政府、市场、社会共治体系,多措并举提升风险治理能力为重点,进一步完善中国式食品安全风险治理体系。

关键词 食品安全 风险治理 库兹涅茨曲线 中国式治理体系

吴林海,江南大学食品安全风险治理研究院、商学院教授

刘炎鼎,江南大学商学院研究助理

本文为国家社会科学基金重点项目“新时代食品安全战略的科学内涵于制度体系框架设计研究”(19AGL021)的阶段性成果。

食品安全问题是世界各国过去、现在与未来都面临的共同难题[1]。食品安全風险具有持续动态演化的基本特征。纵观世界各国尤其是西方国家食品安全风险演化的发展历程,可以看出食品安全风险的主要形态、基本特征与各国所处的经济发展阶段密切相关[2],并呈现出相同的演化规律[3]。从世界范围来看,食品安全事件高发区域同经济发展中心的全球迁移高度吻合。欧洲从中世纪到19世纪末期一直是食品安全事件高发的“重灾区”;20世纪初期到20世纪中后期,美国开始成为食品安全事件层出不穷的“是非之地”;21世纪以来,中国、印度等新兴经济体食品安全事件频发。这些事实在一定程度上反映出一个国家(地区)食品安全事件的高发期往往也正是其经济快速发展的时期。英国“经济学人”智库发布的全球食品安全指数(Global Food Safety Index,GFSI)表明,中低收入国家GFSI普遍较低,而发达国家则普遍较高[1]。已有一些经验证据表明经济增长与食品安全风险之间存在某种联系。张红凤等[2]采用中国食物中毒人数和媒体报道的食品安全事件数据等指标对食品安全库兹涅茨假说进行了初步检验,但缺少从理论上阐释经济增长对食品安全风险的影响机理的研究。从理论上阐述两者之间的关系不仅有助于丰富与发展食品安全风险治理理论,而且对科学防范食品安全风险,尤其是正确认识当前我国食品安全事件多发高发的态势具有积极的现实意义。

习近平总书记在党的二十大报告中庄严宣告,从现在起,中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化是以人民为中心的现代化,锚定的是人民对美好生活的向往。完善中国式食品安全风险治理体系,有效满足新时代广大人民群众对食品安全的新需求新期盼,是中国式现代化建设的重要内容。因此,基于大历史观的视角,紧扣经济发展的阶段性特征,全景式、系统性地研究食品安全风险阶段性演化规律,才能增强历史主动性,更好地识别和防范新时代的食品安全风险。

本文基于对中华人民共和国成立以来不同经济发展阶段食品安全风险演化特征的观察,梳理食品安全风险演化规律性的主要表现,挖掘演化的内在机理,以期揭示食品安全风险阶段性演化的理论机理,为完善中国式食品安全风险治理体系提供理论支持。

一、食品安全风险库兹涅茨理论假说及其形成机理

纵观全球发展轨迹,一个国家食品安全风险的演化与这个国家的经济发展高度相关,虽然不同国家的演化历史存在一定程度的差异,但在长期经济发展的变迁中仍然呈现出明显且共同的规律。

1.食品安全风险库兹涅茨理论假说的提出

Kuznets研究发现,收入不平等程度会随着经济增长先升后降,呈倒“U”型曲线,由此提出了库兹涅茨曲线理论[3]。在随后的几十年中,库兹涅茨曲线理论不断丰富,被扩展应用到环境污染治理等领域,在这些研究中不乏中国案例。例如,林伯强和蒋竺均对中国的二氧化碳库兹涅茨曲线做了对比研究和预测[4],宋马林和王舒鸿利用环境库兹涅茨曲线验证中国各地区环境改善的时间路径等[5]。

食品安全与经济发展水平之间亦可能存在倒“U”型关系。张红凤等研究得出,一个国家或地区的食品安全总体状况与其经济发展水平之间存在着相关性[6]。人类发展历史和食品生产、消费的规律也显示,当人均GDP在1000~4000美元时,由于经济发展与食品生产技术水平相对低下,食品技术标准不全,食品生产与制造企业的加工装备、生产工艺与管理水平难以达到确保食品安全最基本的要求,食品供应链体系的不同环节均存在安全风险;当人均GDP由4000美元上升至10000美元时,食品工业的产业化程度有所提高,科学技术对食品供应链的影响迅速增大,农药、兽药残留超标等自然性因素带来的安全风险,开始成为食品安全领域的主要问题,掺假等主观人源性因素逐步成为危及食品安全的重要源头[1]。

基于对食品安全风险阶段性演化现实的观察,本文提出图1所示“食品安全风险库兹涅茨曲线”(Food Safety Risk Kuznets Curve,FKC),即一个国家的食品安全风险总体状况随着经济发展水平的变化而演化,与经济发展阶段性之间具有近似倒“U”型的曲线关系。具体来看,随着经济发展阶段的更迭,自然性因素风险与人源性因素风险的演化都呈近似倒“U”型曲线。

2.自然性风险因素对食品安全风险库兹涅茨曲线的影响

各类工业废弃物、农业化学投入品大量施用对生态环境造成了污染,这些污染物是从农业生态环境的源头上影响食品安全风险的自然性因素。已有研究表明,这些因素普遍与经济发展存在倒“U”型曲线关系[2],从而形成了自然性因素导致的食品安全风险与经济发展之间的倒“U”型曲线关系。

(1)工业污染物排放的倒“U”型曲线。工业化初期,规模效应致使环境质量逐步下降。伴随着工业化进程的快速推进,为了更好地释放工业化发展的红利,政府与社会往往忽视工业污染对环境的影响,工业“三废”排放迅速增长,最终造成严重的环境污染。例如,1943年美国洛杉矶光化学烟雾事件、1952年伦敦雾霾事件、1964年日本四日市哮喘事件,为工业化的狂野扩张敲响了警钟,推动了西方国家加快环保立法与调整产业政策。但由于产业结构调整的“黏性”与污染治理的复杂性和长期性,即便到工业化后期,工业污染增长势头虽然开始得到遏制但仍持续了一段时间。到后工业化时期,服务业比重上升,公民环保意识增强,政府持续加大对环境污染的治理力度,工业排放量开始下降,形成工业污染物排放的库兹涅茨倒“U”型曲线。

我国“三废”等工业废弃物排放与经济发展也大致呈倒“U”型曲线关系。例如,Jalil等证实了中国经济发展与碳排放之间存在倒“U”型关系[3]。高宏霞等的研究表明废气和二氧化硫的排放量均符合环境库兹涅茨曲线[4]。穆秀珍等的研究发现,中国二氧化硫污染气体排放、工业废水排放和经济发展阶段性关系均处于EKC曲线的左侧[5]。

(2)农业污染物的倒“U”型曲线。化肥、农药、兽药等化学投入品的使用极大提升了粮食与食用农产品的生产效率,但过量使用也造成了日益严重的农业面源污染。Zhang等以美国和法国为例的研究发现,农业土壤的氮过剩与人均GDP之间呈典型的倒“U”型曲线[6]。从20世纪中后期起,西方发达国家普遍加强了对杀虫剂等化学投入品的立法管理,加大了农业生态环境的治理力度,实现了对农业面源污染的有效治理。

在我国,农业面源污染与经济发展同样存在倒“U”型关系,且由于城乡二元结构的存在,农业面源污染的拐点远未到来。虽然农药和化肥的施用量已得到逐步控制,但仍然超过国家平均水平[1]。李海鹏等通过以化肥投入密度、农药投入密度、畜禽粪尿排泄物密度作为度量农业面污染源排放量指标进行研究后发现,我国农业面源污染源排放量与经济增长总体上具有显著的倒“U”型关系,农业面污染源与人均GDP均处于曲线上升阶段[2]。

(3)食品加工与流通环节食品安全风险引发因素的演变。自然性因素风险还包括食品加工与仓储运输等过程中的物理性、化学性和生物性危害,这些环节的风险近似呈现倒“U”型曲线的原因在于:第一,在工业化初期乃至中后期的很长一段时间内,食品市场规模与交易量持续扩大,食品供应链条不断延长,导致食品面临更多的腐烂变质等问题,这不仅造成食物损失与浪费,也导致食品自然性因素风险的迅速上升[3];第二,在工业化中后期市场竞争的加剧提高了供应商控制食品质量的积极性,科技水平与管理效率不断提高,使得危害食品安全的自然性因素得到有效控制,风险呈下降态势。总体而言,工业污染物和农业面源污染是从源头上造成自然性因素风险“先升后降”的关键因素。

3.人源性风险因素对食品安全风险库兹涅茨曲线的影响

人源性风险的产生本质上与经济发展阶段以及由经济发展所决定的治理制度高度相关。

(1)人源性风险因素的演化与食品安全风险治理制度。在经济发展初期,食品安全风险更多地来自缺乏食品安全知识等客观的人源性因素。而到一定的发展阶段,市场主体投机行为等主观的人源性风险导致的食品安全问题增多,影响范围越来越广。主观的人源性风险的根源在于风险治理制度的失灵[4]。治理制度主要在如下方面影响着食品安全风险:一是食品安全技术标准与先进质量控制体系的供给,如食品危害分析关键控制点系统(Hazard Analysis and Critical Control Point,HACCP)为欧洲共同体制定,起步阶段通用于欧洲,目前也在中国诸多食品工业企业中广泛使用,对提升食品安全保障水平起到了重要作用;二是对于重大的涉及国民健康的食品技术发展方向或有关伦理道德的技术选择问题,如转基因、克隆等,政府的管理制度具有决定意义,中国始终采取严谨的转基因技术政策,转基因食品带来的风险相对较小;三是公益性的基础设施建设,改善食品流通的硬件环境与监管水平等。特别是信息数据传递、交换、共享等信息基础设施建设与完善,对企业推进可追溯食品体系建设,缓解政府、市场、社会间的信息不对称具有重要意义[5]。制度的设计、实施、变动都存在“制度成本”,因而食品安全风险治理制度虽然随风险因素变化而变化,但制度演化的速度往往滞后于风险因素的变化速度[6],难以有效遏制食品生产经营主体的寻租与投机行为。

(2)人源性因素引发的食品安全风险与经济发展阶段的关系。综合考虑主观、客观人源性因素对食品安全风险的影响,可以归纳出人源性风险因素与经济发展之间呈倒“U”型关系。在工业化初期,由于食品产业规模有限,食品安全风险因素相对单一,虽然也存在主观和客观人源性因素导致的风险,管理相對简单,治理制度的建立相对容易,也更容易取得较好的效果。

在工业化中后期,食品安全风险因素变得多样,过去粗放的食品安全风险治理制度逐步失效,造成人源性风险因素迅速增加。首先,受限于食品技术水平,为追求食品产业规模与经济收益,市场主体主要选择粗放的“规模至上”的生产经营方式,通过降低原材料质量、过量甚至非法添加各种添加剂与化学投入品、降低产品质量标准等手段缩减生产成本,导致风险增加。其次,为提升食品产业规模,大量缺乏风险管理意识的市场主体与科学素养低的劳动者进入食品行业,形成“小、散、乱”的业态,致使人源性风险增加[1]。从市场需求方面来看,低收入群体对廉价食品的普遍需求为低质量食品提供了市场空间。随着食品供应体系的日趋复杂化,食品安全“信任品”特性更加明显,出现市场失灵,而政府治理制度演化的滞后性引发了行业潜规则,最终导致食品行业不断陷入信任危机。

进入后工业化时期,消费者收入水平提高,食品科技能力得到提升,食品安全风险治理制度与产业发展逐步形成良性循环。随着人均收入水平的提升,居民消费结构不断升级,质量和营养安全已成为多数消费者的关注重点[2],并带动食品质量标准体系升级,优质优价的市场秩序开始重建[3]。同时,优质优价的食品市场引导企业加大管理力度与技术创新投入力度[4],这有助于推动整体食品安全治理制度的优化。与此同时,食品安全风险治理与产业发展逐步分离,政府、市场与社会共治格局逐渐形成,政府失灵与市场失灵逐步得以纠正,食品安全风险治理效果明显改善。

综上所述,可以用图2概括经济发展与食品安全风险演化之间的内在机理。

二、中华人民共和国成立以来食品安全风险的阶段性演化与基本特征

中华人民共和国成立以来尤其是改革开放后,中国迅速从农业国发展为工业化国家。在这一历史进程中,食品安全风险呈现出随着经济发展而不断演化的全球普遍性特征,亦因国情而具有自己的特殊性。

1.计划经济时期(1949—1978年)

1949—1978年的整个计划经济时期,中国虽具备了一定的工业化基础,但整体上还处于工业化初期阶段,食品产业技术与管理基础薄弱,面临的主要矛盾是食品供应不足。食品工业以国营、集体经营为主,生产和销售基本上由政府包办,企业没有食品造假的动机,面临的食品安全风险是由非市场竞争因素所导致,主要是物理性、生物性、化学性等自然性风险。引发食品安全风险的人源性因素也主要来源于客观人源性因素(生产者技术落后、消费者的知识和风险意识等欠缺造成的非主观行为),主观人源性因素(经济主体明知某种行为可能导致食品安全问题,主要源于经济主体对经济利益的不当追求)引发的食品安全风险较为少见[1]。

在整个计划经济时期中国食品安全风险整体处于较低水平,主要表现是城乡普遍存在的食物中毒等生物性风险,以及农兽药残留等化学性风险[2]。这与西方国家工业化初期的状况相似。西方国家在工业化初期农业增长主要依赖劳动力增加与种养殖规模扩大,全要素劳动生产率较低[3]。食物供给主要是农业部门提供的初级产品,加工程度较低,食品供应链条普遍很短,绝大多数食品对仓储运输的要求很低,因此食品安全风险以物理性、生物性风险与农药、兽药残留等化学性风险为主。由于市场经济不发达,出于追求经济利益的主观人源性因素导致的风险相对较低。

2.经济体制转轨时期(1979—1992年)

以改革开放为起点,中国经济发展进程由工业化早期逐步进入类似于西方国家工业化前中期的发展阶段。随着计划经济向市场经济的过渡,与食品相关的产业部门飞速发展,食品工业的生产经营模式和所有制性质发生了天翻地覆的变化,食品短缺现象迅速缓解,温饱问题基本解决。但为了确保农产品尤其是粮食产量的刚性需求,市场主体开始大量使用化肥、农药等,且在食品工业中大规模地使用食品添加剂,增加了化学性与生物性风险。伴随着工业化的发展,缺乏科学素养甚至没有经过必要培训的农村剩余劳动力大量进入食品加工部門,“多、小、散”的私营企业与个体经营户不断涌现,客观人源性因素导致的食品安全风险在这一时期迅速增加。更重要的是,不但新涌现的私营企业与个体工商户开始以追求商业利润为最大目标,大批原有的国营、集体企业在自主经营、自负盈亏的运行模式下也产生了强烈的经济利益诉求,出现了食品造假掺假、偷工减料、以次充好等投机行为。在这一历史阶段,投机性的“无良”行为催生的食品安全风险迅速增加,但受限于工业与科技发展水平,此时的食品造假仍然以物理性掺假为主,且涉及的食品种类与涉及的面较为有限。

中国在此发展阶段的食品安全风险与西方国家工业化前中期发展阶段的情况既有相似性,也有差异性。相似性主要体现在:西方国家进入工业化前中期后食品产业规模迅速扩大[4],化学投入品在农产品种养和食品加工中被广泛使用,而食品加工环节的深化和供应链条的延伸,导致化学性、生物性等风险因素迅速增加,引发食品安全风险水平上升。食品安全风险治理制度建设滞后于产业发展与技术创新,在市场机制与社会治理机制不健全的背景下,各种自然性因素和人源性因素都极易导致食品安全风险总体水平急剧上升,影响范围和危害程度也随之扩大,而且“无良”行为愈演愈烈[5]。差异性主要体现在:西方国家始终实行市场经济体制,食品安全的无良行为始终存在,而中国在此发展阶段才出现食品安全无良行为,程度较轻,危害较弱,尚不是食品安全风险主要形态。

3.市场经济体制改革时期(1993—2012年)

1993—2012年的市场经济体制改革时期,经济发展阶段大致处于工业化中期阶段[1]。加入世界贸易组织以后,国际合作不仅为中国食品工业培养了大量的本土技术人才,而且在中国境内生产运营的外资食品企业带来的技术溢出效应也提高了食品工业现代化水平。但这一阶段中国的食品工业总体上仍然呈现粗放型发展的特征,农产品加工业规模化、组织化、专业化与机械化程度整体水平较低,食品生产经营企业尤其是大量小型生产经营主体诚信意识与责任意识薄弱,优质优价的市场秩序尚未建立,市场激励机制还不完善,食品造假等投机性的无良行为愈发严重。同时,社会组织与公众参与风险治理的积极性与能力比较匮乏,政府监管体系仍在进一步完善之中,有限的监管资源难以满足迅速增长的食品工业的监管需求。食品安全风险的一个新变化是化学性食品造假开始大量涌现。人源性因素风险尤其是主观人源性因素导致的食品安全风险开始并成为最主要的风险形式,食品安全事件呈高发、多发的态势,风险总体水平可能达到了最高点。

与工业化前中期相比较,西方国家的食品安全风险在工业化中期达到了最高点。不仅是物理性、化学性、生物性等风险因素不断攀升,而且持续上升的由无良行为催生的风险逐步替代生物性、物理性、化学性风险,演化为食品安全风险的主要形态,食品安全事件进入高发阶段。中国在市场经济体制改革时期的食品安全风险与之基本类似。不同的是,相较于西方国家数百年的工业化发展历程,中国工业化发展历史较短,进入市场经济体制改革时期后,食品安全风险的演化速度明显加快,呈全方位、立体式的蔓延姿态,西方国家在几百年中出现的所有风险在中国短时期内集中爆发[2]。同时,中国虽然也高度重视法律法规建设,注重建立健全技术标准化体系,推进政府监管机构改革等,但食品安全风险治理体系与能力现代化总体水平与西方国家仍有一定的差距,尤其是每万人食品安全政府监管的专业人员数量与专业化工具等与西方国家相比,有较大的差距。

4.新时代全面深化改革时期(2013年以来)

迈入中国特色社会主义新时代后,中国社会主要矛盾转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。经过改革开放四十余年的高速发展,中国经济总体进入工业化后期的发展阶段,食品工业持续壮大,在国民经济中的产业地位日益稳固,且食品与农产品生产的规模化、产业化、组织化、标准化不断提高。在此发展阶段,中国开始面临转型升级的新任务,食品工业进入由数量保障向安全保障转变的新时期[3]。为了最大程度地保障人民群众对食品安全的期盼,中国分别于2014年、2019年两次实施了食品安全监管体制改革,并在党的十八届五中全会上把食品安全上升为国家战略[4]。此发展阶段中国的食品安全开始呈现出一些新的阶段性特征,如食品造假的数量已达到“拐点”并开始下降且危害程度相对可控,如图3所示。问题食品数量开始逐步下降[5]。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央始终高度重视“舌尖上的安全”,食品安全已初步形成了由乱到治、稳定向好的基本态势,特别是有效遏制了主观人源性因素所导致的食品安全风险。但随着新技术、新工艺的广泛应用与食品消费新业态的不断发展,出现了一系列尚未被认知的新型风险。传统风险与新型风险相互交织,导致我国面临的食品安全风险形势仍然严峻复杂,人源性因素还是食品安全风险的重要源头,且网络餐饮食品安全风险正在逐步显现。

西方国家进入工业化后期与后工业化时期以来,生物医药、数字化、机器人、信息技术等生产技术的普遍应用,进一步改变了食品生产加工与制造方式,为降低因食品供应链延长而导致的多种风险奠定了科学技术基础,使化学性、物理性和生物性风险因素进一步减少[1]。而且随着食品技术标准的体系化,法规的完善与实施,政府、市场、社会多元主体共治风险的机制已日趋成熟,使得主观人源性风险在达到最高点后逐步下降,特别是对造假掺假行为实现了有效控制,总体风险水平稳定且呈下降态势,治理体系和治理能力逐渐走向现代化[2]。但新型风险持续发酵,给未来的食品安全风险走向带来了很大的不确定性。中国进入全面深化改革的新时代以来,食品安全风险总体走向与西方国家进入工业化后期的情境较为吻合,但风险总体水平、治理体系和治理能力的现代化水平与西方发达国家仍然有着较大差距,社会力量参与治理的广泛性与能力尚不足,市场机制没有充分发挥决定性作用。

5.食品安全风险未来走势

进入21世纪以来,全球范围内的食品安全问题并未得到明显改善,不仅农药、兽药残留等传统风险仍旧存在,而且出现了诸多未知的新型风险[3],例如,氟虫腈等新型杀虫剂、转基因作物、3D打印技术应用在食品行业后所带来的风险[4]。与全球食品安全总体格局相比,中国食品安全風险走势保持稳定且势态向好。尤其是进入新时代,中国食品安全风险进入了相对安全的风险区间[5]。当然,世界上没有绝对安全的食品,即使中国食品安全风险处于相对安全区间也存在着各种潜在的风险,未来突出的风险主要有以下几个方面:第一,源头治理具有长期性复杂性。长期以来工业化发展对生态环境造成了破坏,有些甚至是难以逆转的历史性破坏,加上农业生产中化肥、农药等化学投入品的高强度施用,使得农产品与食品安全风险治理具有持久性、复杂性、隐蔽性等特点,治理难度较大。第二,生产经营组织转型任务艰巨。多年来我国食品生产与加工企业的组织形态虽然在转型中发生了积极的变化,但以“小、散、低”为主的格局并没有发生根本性改观。在全国40多万家食品生产加工企业中,90%以上是非规模型企业。我国每天有约超过20亿公斤食品的市场需求,而生产供应主体多是技术手段缺乏的小微型生产与加工企业,这也成为食品安全事件的多发地带。第三,人源性风险治理难度极大。超范围、超限量地使用食品添加剂、非法添加化学物质与制假售假的状况具有一定的普遍性,在“破窗效应”的影响下,食品安全风险在传导中叠加,食品安全事件发生的概率高且发生量大。第四,多重风险相互渗透。除传统食品安全风险,受产业结构调整与气候环境、自然灾害等多种因素的影响,近年来我国农产品与食品进口规模不断扩大,进一步拉长了食品产业链,给安全监管带来新的挑战。农产品生产新技术、食品加工新工艺在为消费者提供新食品的同时,也带来了潜在的新风险。同时,不法食品生产者使用新技术,也衍生出一系列隐蔽性较强的食品安全风险。党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,食品安全状况跃升到一个崭新的高度。这一历史经验告知人们,除非全球范围内发生不可控的系统性重大风险,只要我国持之以恒地完善制度体系,加大技术创新的力度,未来中国的食品安全风险仍将处于可控的范围内。

持续完善的制度体系是确保中国食品安全风险处于可控范围的核心与基础。在近百年的发展历程中,美国的食品安全问题虽然经历了“劣质食品”“化学污染”“新型风险”三个不同的发展阶段,但仍然在全球范围内保持低风险状态[1]。梳理中西方国家的历史可以发现,基于政府、市场、社会三者关系的变化,改革与完善食品安全风险治理制度体系是中西方国家的共性特征[2]。可以预见的是,未来中国食品安全风险治理制度体系的演化的方向是,既要分别发挥政府、市场、社会治理主体各自的治理功能,又要努力改变传统的政府单一中心治理模式;在更有力地发挥政府作用的同时,更加注重市场机制决定性作用的发挥;更加有效有序地释放社会力量参与治理的重要作用,实现政府、市场、社会主体间治理食品安全风险政策工具的平衡与匹配。

三、完善中国式食品安全风险现代化治理体系的路径选择

党的二十大报告系统阐述了“中国式现代化”的特征内涵。中国式现代化是以人民为中心的现代化,锚定的是人民对美好生活的向往。建设与中国式现代化本质要求相匹配的既具有全球共同特征,又具有中国特色的食品安全治理体系是中国式现代化建设的重要内容。

1.科学聚焦食品安全的主要风险

建设中国式食品安全风险现代化治理体系首先要回答“治理什么”这一问题。因此,要深刻把握共性与个性特征,既要科学确定长期以来影响食品安全风险的物理性、生物性、化学性等关键的自然性风险,又要清晰地把握随着经济与社会发展可能出现的重大人源性风险源,还要前瞻性预判未来可能面临的重大新型风险,据此要动态地优化治理体系与组合性地配置治理力量等,以有效地掌控食品安全风险的走势。现阶段的重点是监管猪肉、水产品、果蔬及其制品,酒类、餐饮食品、粮食制品等食用农产品与食品,以及网络食品、小作坊、小摊贩、小餐饮等业态,以确保大众化食品安全;继续实施国产婴幼儿配方乳粉、校园食品、农村假冒伪劣食品、保健食品等治理攻坚行动,以确保欠发达地区、农村地区的食品安全;全面贯彻新发展理念,聚焦营养保健食品供给不充分的主要矛盾,确保食品产业高质量发展。

2.动态优化政府、市场、社会共治体系

食品安全风险“谁来治理”?这在建设中国式食品安全风险现代化治理体系中具有核心地位。改革开放以来,我国已进行了多次食品安全监管体系的改革,初步完成了由政府为单一中心向政府、市场、社会等多元主体共治的重大转变,《食品安全法》确立了“预防为主、风险管理、全程控制、社会共治”的监管制度。要进一步坚持食品安全属地化管理的要求,全面优化中央、省、市、县政府纵向部门间、同一层级政府横向部门间食品安全风险治理的职能、权责等,完善与中国式现代化相适应的政府监管体系;推动并逐步实施食品供应链内部私人契约激励、农产品安全生产内生性约束、安全食品市场培育机制、声誉机制等多种市场治理手段,努力构建与中国式现代化相适应的市场治理体系;积极培育社会组织,开拓公众参与风险治理的渠道,完善投诉举报体系,落实举报奖励政策与保护制度等,努力构建与中国式现代化相适应的社会力量参与的治理机制。

3.多措并举提升食品安全风险治理现代化能力

全球与中国食品安全风险治理的历史轨迹表明,提升能力是治理风险的最基本保障。应围绕主要风险源,以突破食品安全“卡脖子”关键技术、共性技术与全产业链安全控制技术等为重点,创新食品科学技术,为食品安全提供更为有力的科技支撑;推进信息化、智能化、数字化监管,形成上下贯通、信息共享的食品安全智慧化监管平台,弥补监管力量相对有效与监管对象相对无限的矛盾;加快解决食品安全技术标准间相互交叉或空白、矛盾与不配套的问题,着力完善食品安全标准体系;依法治理,在完善以《食品安全法》为核心,相关法律法规相配套相衔接的完备的法治体系的同时,依法打击滥用农药兽药、食品添加剂与非法添加化学品,制假售假的黑工厂、黑作坊、黑窝点、黑市场,依法严把“从农田到餐桌”的每一道防线,确保《食品安全法》与相关法律法规在实际执行中的严肃性,尤其是要努力消除地方保护主义。

四、总结与研究展望

食品安全风险的产生、发展与演化与这个国家(地区)所处的发展阶段密切相关。本文的创新之处在于考察了经济发展不同阶段中国食品安全风险的形态演变与基本特征,并进行了国际比较;提出食品安全风险库兹涅茨理论假说,从食品安全风险来源与治理机制出发,从理论上解释了食品安全风险在不同经济发展阶段的演化规律,阐述了食品安全风险倒“U”型曲线形成的逻辑机理;在此基础上,把握中国式现代化的本质特征,提出了以科学聚焦食品安全主要风险,动态优化政府、市场、社会共治体系,多措并举提升风险治理能力为重点,进一步完善中国食品安全风险治理体系的建议。

受众多因素的复杂影响,厘清食品安全风险与经济发展之间的关系存在巨大困难,故本文仍然存在一些不足,亟待深化研究。主要是经济发展如何影响食品安全风险的内在逻辑,对食品产业规模、治理制度、技术进步等变量的中介效应还须进一步探究,特别是在中国式情境下各变量的中介效应在相同发展阶段是否与西方发达国家具有类似性,是否具有我国的特殊性。同時,还须科学构建具有普遍意义的数学模型,选择合理的变量与获得科学有效的数据,以定量测度食品安全风险与经济发展之间的关系,并对食品安全风险库兹涅茨假说进行实证检验。本文仅从自然性与人源性引发因素的角度出发,探究了不同经济发展阶段食品安全风险演化的内在机理,但风险具有传导与共振效应,未来应从多风险共振的视角,揭示生物性、化学性与物理性三重风险形态在不同经济发展阶段的跨界特征与内在的传导机制,以及由此可能形成的独特“共振效应”,为防范多重风险形态的内在共振可能导致的系统性、区域性重大食品安全事件提供理论支持。

〔责任编辑:吴玲〕

[1]R. Smith, G. McElwee, "The Horse-meat Scandal: Illegal Activity in the Food Supply Chain", Supply Chain Management: An International Journal, 2021, 26(5), pp.565-578.

[2]吴林海、尹世久、牛亮云:《食品安全风险治理的中国道路》,中国农业出版社2021年版,第134页。

[3]张红凤、姜琪、吕杰:《经济增长与食品安全:食品安全库兹涅茨曲线假说检验与政策启示》,《经济研究》2019年第11期。

[1]C. Jia, D. Jukes, "The National Food Safety Control System of China: A Systematic Review", Food Control, 2013, 32(1), pp.236-245.

[2][6]张红凤、姜琪、吕杰:《经济增长与食品安全:食品安全库兹涅茨曲线假说检验与政策启示》,《经济研究》2019年第11期。

[3]S. Kuznets, "Growth and Income Inequality", American Economic Review, 1955. 45(1), pp.1-28.

[4]林伯强、蒋竺均:《中国二氧化碳的环境库兹涅茨曲线预测及影响因素分析》,《管理世界》2009年第4期。

[5]宋马林、王舒鸿:《环境库兹涅茨曲线的中国“拐点”:基于分省数据的实证分析》,《管理世界》2011年第10期。

[1]旭日干、庞国芳:《中国食品安全现状、问题及对策战略研究》,科学出版社2015年版,第233页。

[2]卢爱桐、简舒婷、王远:《基于半参数面板数据模型的江苏省经济增长与水污染排放关系实证研究》,《中国环境管理》2018年第4期。

[3]A. Jalil, S. F. Mahmud, "Environment Kuznets Curve for CO2 Emissions: A Cointegration Analysis for China", Energy Policy, 2009(12), pp.5167-5172.

[4]高宏霞、杨林、付海东:《中国各省经济增长与环境污染关系的研究与预测——基于环境库兹涅茨曲线的实证分析》,《经济学动态》2012年第1期。

[5]穆秀珍、徐鑫.:《排污治理、政府管制与环境保护——基于EKC曲线和面板分位数模型的实证分析》,《政府管制评论》2016年第2期。

[6]X. Zhang, E. A. Davidson, D. L. Mauzerall, T. D. Searchinger, P. Dumas, Y. Shen, "Managing Nitrogen for Sustainable Development", Nature, 2015, 528, pp.51-59.

[1]吴林海、王晓莉、尹世久等:《中国食品安全风险治理体系与治理能力现代化的考察报告》,中国社会科学出版社2016年12月版,第54页。

[2]李海鹏、张俊飚:《中国农业面源污染与经济发展关系的实证研究》,《长江流域资源与环境》2009年第6期。

[3]张红霞、安玉发:《食品生產企业食品安全风险来源及防范策略:基于食品安全事件的内容分析》,《经济问题》2013年第5期。

[4]王冀宁、张宇昊、王雨桐等:《经济利益驱动下食品企业安全风险演化动态研究》,《中国管理科学》2019年第12期。

[5]Q. Yao, H. J. Zhang, "Improving Agricultural Product Traceability Using Blockchain", Sensors, 2022, 22(9), p.3388.

[6]胡颖廉:《国家食品安全战略基本框架》,《中国软科学》2016年第9期。

[1]李想、石磊:《行业信任危机的一个经济学解释:以食品安全为例》,《经济研究》2014年第1期。

[2]唐琦、夏庆杰、李实:《中国城市居民家庭的消费结构分析:1995—2013》,《经济研究》2018年第2期。

[3]尹世久、徐迎军、徐玲玲、李清光:《食品安全认证如何影响消费者偏好?——基于山东省821个样本的选择实验》,《中国农村经济》2015年第11期。

[4]热比亚·吐尔逊、宋华、于亢亢:《供应链安全管理、食品认证和绩效的关系》,《管理科学》2016年第4期。

[1]刘鹏:《中国食品安全监管:基于体制变迁与绩效评估的实证研究》,《公共管理学报》2010年第2期。

[2]吴林海、陈宇环、尹世久:《中国食品安全战略:科学内涵、战略目标与实施路径》,《江西社会科学》2022年第2期。

[3]R. R. Nelson, "A Theory of the Low-Level Equilibrium Trap in Underdeveloped Economies", The American Economic Review, 1956, 46(5), pp.894-908.

[4]吴林海:《新中国70年食品工业发展的阶段历程、主要成就与基本经验》,《江苏社会科学》2019年第5期。

[5]E. J. T. Collins, "Food Adulteration and Food Safety in Britain in the 19th and Early 20th Centuries", Food Policy, 1993, 18(2), pp.95-109.

[1]黄群慧:《改革开放40年中国的产业发展与工业化进程》,《中国工业经济》2018年第9期。

[2]文晓巍、杨朝慧、陈一康:《改革开放四十周年:我国食品安全问题关注重点变迁及内在逻辑》,《农业经济问题》2018年第10期。

[3]薛平平、张为付:《我国粮油加工业产能过剩:特征与化解路径》,《湖南农业大学学报(社会科学版)》2019年第1期。

[4]侯博:《食品安全风险社会共治:生成逻辑与实现路径》,《南昌大学学报(人文社会科学版)》2022年第3期。

[5]吴林海、尹世久、牛亮云:《食品安全风险治理的中国道路》,中国农业出版社2021年版,第335页。2008—2019年数据来源于上述专著,2020—2022年的数据来源于江南大学开发的“食品安全抽检大数据挖掘分析平台”的统计数据。

[1]王可山、苏昕:《我国食品安全政策演进轨迹与特征观察》,《改革》2018年第2期。

[2]A. Panghal, N. Chhikara, N. Sindhu, "Role of Food Safety Management Systems in Safe Food Production: A Review", Journal of Food Safety, 2018, 38(4), e12464.

[3]D. Chen, J. Li, Y. Zhao, Y. Wu, "Human Exposure of Fipronil Insecticide and the Associated Health Risk", Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2022, 70(1), pp.63-71.

[4]H. Gao, X. Dai, L. Wu, "Food Safety Risk Behavior and Social Co-governance in the Food Supply Chain", Food Control, 2023, 152, pp.109832.

[5]吴林海、陈秀娟、尹世久:《“舌尖上”的安全——从田间到餐桌的风险治理》,中国农业出版社2019年版,第207页。

[1]胡颖廉:《美国如何突破食品安全立法困境》,《公共管理研究》2017年第2期。

[2]冯兵:《中西方对比视角下中国国家治理的制度优势》,《南昌大学学报(人文社会科学版)》2020年第6期;胡颖廉:《美国如何突破食品安全立法困境》,《公共管理研究》2017年第2期。