Z世代需求下历史地段商业公共空间设计策略研究

2022-11-08余清滢

余清滢

关键词:Z世代 人群需求 商业公共空间 南浔古镇 设计策略

引言

拥有丰厚遗存和文化价值的古镇是当前文旅的热点,在市场法则下,历史地段的保护本质上主要还是依托消费经济的商业开发[1],因此商业公共空间也成为了古镇空间更新升级的重点。然而随着目前古镇商业开发如火如荼进行,呈现出来的效果却是又一片的“千城一面”、新一轮的“见产业不见人”、火爆一时又“泯然众人”。因此,古镇的商业公共空间创新优化就势在必行,人群定位和需求也亟需调整匹配。另一方面,Z世代作为当下的年轻主体,引领新消费和价值观,亦是众多商业品牌和企业重点研究的对象,故基于Z世代空间需求分析,将其作为古镇商业公共空间更新及业态优化的客群目标,则能更好地实现古镇保护宣传和商旅收益双赢。

一、Z世代及其空间需求分析

(一)Z世代

Z世代是指出生于1995——2010年间的一代人群。从童年至今,伴随他们成长的是更新迭代的信息技术、智能互联和电子科技。他们从小接触着更为广泛的信息圈,拥有着更为开阔的视野,以及对世界、对生活更为多元化的定义。他们在行为和生活态度上具有明显的个性化偏爱和乐于拥抱新消费形态的特点,这些特点也影响着社会和空间环境的更新和发展。

(二)Z世代在古镇公共空间中的需求

从商业属性来看,古镇的商业化是对地域文化、消费和真实性的平衡,平衡的好坏最终会在游客的真金白银中被鉴定;从公共空间属性来看,空间的最终目的是为了更好地产生持续性的、多样化的、互动性的活动。两者的源头皆是人的需求,因此对于Z世代的需求分析成为当下古镇商业公共空间优化的出发点。笔者通过社会现象和数据统计分析1,结合古镇商业公共空间属性,聚焦于以下三个层面Z世代的古镇空间需求:

1.文化认知需求

(1)真实历史环境。快时尚和海外文化的冲刷下,导致Z世代愈发对“本真”中国传统文化的研究和皈依,不断寻找古镇中返璞归真的自然状态。2021携程的数据显示,在“00后”所青睞的热门景区中,华山位列第一,圆明园、颐和园、拙政园紧随其后。不难发现,历史文化的厚重感和穿越时空般的空间代入感,正给予Z世代更多的新鲜和归属。

(2)创新文化氛围。随着Z世代群体流动重组的加速以及现代媒体的传播,其对文化的内容和层次更加丰富,因此愈发需要能够进行创新实践的文化市场,而古镇就是一个很好的物质空间载体。研究表明,近九成的青年表示传承优秀传统文化对于青年的文化创新必不可少[2],因此他们需要更多新旧碰撞,跨界融合,多元并置的文化环境。

(3)多维感官媒触。成长于高科技和智能化设备爆炸的一代,对文化认知的感官形式也有更高要求。历史文化呈现的方式如果停留在白纸黑字和博物馆式静态观赏模式,很难触动他们的感知和兴趣。更多Z世代喜欢通过科技置身历史文化“世界”中,实现短时间对不同时空及多维度事物的获取。

2.消费体验需求

(1)双舱逻辑。消费体验是一种感性的收获和理性的付出。在2020年库润数据的调研数据显示,Z世代对于物质选择的主观因素中,65.4%会选择外观更好看的产品;同时又注重理性的思考,关注性价比(40.2%)、产品质量(39.6%)、实用性(36.9%)的消费者也占比不小。因此他们需要的消费环境,应该是具备足够的特色与美观,同时又很好地控制在古镇原真性下的。

(2)精神消费。故事足够“real”的消费事物才有可能与“Z世代”完成对话。Z世代人群对于消费认知逐渐转向对精神性消费的青睐。从文化、历史和生活观中寻找共鸣,从“有感觉”的事物,以及选择能够慰藉和滋养心灵的产品中,努力实现着自己定义的精致生活[3]因此古镇应该将消费更多借助地域故事、地域文化、地域生活的场景化赋能,实现精神体验和消费结合。

(3)新鲜奇遇。Z世代人群追求个性与新奇已经是普遍印象。具体来说,一是“盲盒”为代表的活动形式,通过预知最优收益,来促进Z世代人群不断为“渴求”和“未知”消费,最终形成成瘾性的黏性消费,如同程旅行推出的“机票盲盒”,“划算”和“惊喜”让很多年轻人心动,因此空间是否也能具有神秘和多层次感?二是打造“非日常”活动。即通过制造超越日常时间、空间的产品及环境,带来全新的非日常化的体验。根据相关调研分析,Z世代利用互联网进行分享的频率较高,这种行为能够形成可观的二级、三级宣传,提升品牌的影响力和IP黏性,因此在关键节点可形成主题性的空间,作为爆点引发触媒效应。

3.休闲社交需求

(1)距离界定。Z世代对于距离有着两极化界定。一是自我领域意识强,反社交环境复杂化人群,对于空间的相对独立有着需求;二是追求陌生社交圈的伪装感和新奇感的人群,则需要空间的共享和融合。

(2)圈层归属。“圈层”可用来细分Z世代内的多元社群,他们将千变万化的圈层文化变成生活必不可少的活动、甚至是一种生活仪式。目前常见的圈层包括二次元、汉服、游戏等等。因此古镇内可置入更多匹配度高的跨界融合活动。

(三)小结

上述分析,从心理,行为和活动剖析Z世代在古镇商业空间内需求,一方面证明了古镇对于Z世代具有天然的时代吸引力;另一方面,古镇商业公共空间的优化也可以从文化性、消费性、社交性三者出发进行升级,面向Z世代面向未来。

二、现状调研与问题分析

(一)南浔古镇基本概况

近年来南浔古镇旅游热度攀升。南浔古镇位于杭嘉湖平原,紧邻太湖同时位于大运河沿岸。南浔古镇内浔溪穿镇,别致内蕴的布局结合清丽典雅的江南民居,整体气质灵秀平稳[4]。南浔是良渚文化发源地和蚕桑丝绸文化代表地,其近代民族工商业的开拓成就,也为南浔的商业公共空间增添更多历史文化的底蕴。南浔古镇以其资源的独特性和文化的丰厚度被誉为“江南六大古镇之首”[5]。

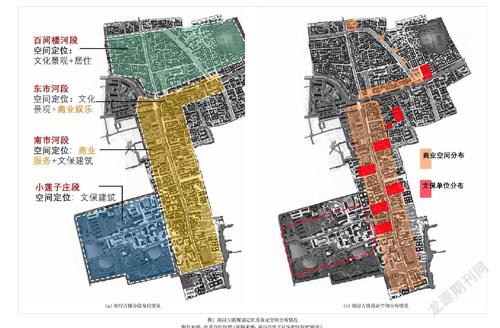

从规划定位来看,南浔古镇大致分为三大段。北段(百间楼河至东大街)内主要为人文自然景观和民居住空间;中段(下塘东街至南市河)内主要为商业空间以及6处独立市级文保单位;西南段主要为3处省级文保单位。分段定位及商业分布情况如图1。

此次调研主要基于PSPL调研法2,具体包括观察法和地图法,同时辅之以问卷访谈。研究地点集中于商业空间,包括南市河段、东市河段两大商业空间。调研时间从早上8:00-晚上21:00。

(二)古镇商业公共空间内Z世代活动调研

1. Z世代的活动类型:根据调研观察,Z世代群体人数在南浔古镇总旅游人数占比较少,并主要集中在中南部商业空间段;根据调研分析(见表1)Z世代活动类型有四种类型,分别为游览型、参与体验型、购物消费型和精神娱乐型,其中最多的是游览和购物消费,分别占到30.2%和50.3%;其中比起东市河段,南市河段的文化活动比例更多,而东市河的纯商业消费比例更高;而休闲性的娱乐活动和参与式的体验活动在商业空间占比只有7.6%和11.9%;前南浔古镇商业公共空间中,参与度和体验度有待提高。其次,细分人群结构,发现Z世代人群之间的存在不同圈层偏好:青少年群体更多注重物质消费,而青年则更多侧重于消费中的精神性和文化性的活动。所有的活动类型均可以归纳出Z世代人群的三种活动目的:文化认知、消费体验和休闲社交。

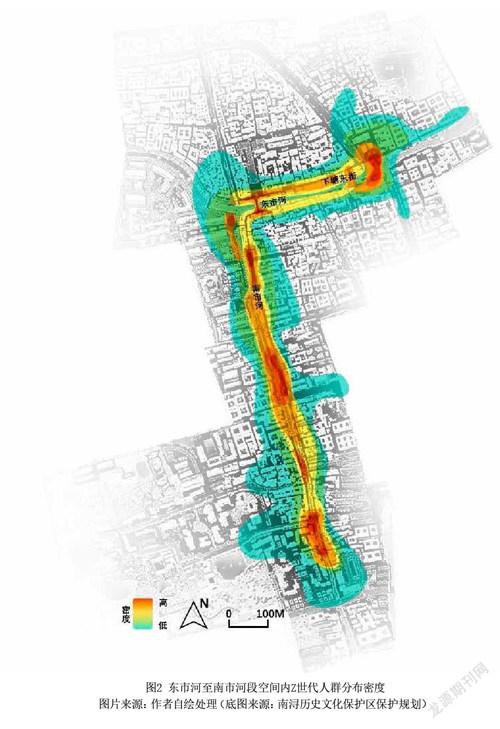

2. Z世代人群分布特征:从人流量密度的分布图来看(见图2),Z世代人群主要活动范围集中在文保建筑附近以及独特自然景观观赏处,说明目前空间的吸引点一是南浔独特的水乡风景,满足打卡欣赏需求;二是具有文化底蕴的“事件”地点,满足新鲜奇遇和探索历史的需求。但这两个区域不具备商业功能,应考虑将Z世代对这两者需求“转移”至商业公共空间内,此外也需考虑通过空间再设计引导和激发Z世代多元活动类型。

(二)南浔古镇商业公共空间环境现状分析

1. 环境风貌缺乏独特性:南浔古镇商业公共空间内基本保留原始风貌、空间格局以及肌理尺度,具有较强原真性的江南古镇韵味,粉墙黛瓦,水路并行,断面布局以古建筑-街巷-河道-街巷-古建筑为主,商业公共空间基于两条长街沿街布置(东市河沿街和南市河沿街)。从风格界面来看,由于商业活动和业态基本以功能置换的方式入驻古镇空间,因此在侧界面,呈现的风格和建筑样貌几乎一致,无明显的节奏变化,导致一定程度的视觉乏味;底界面的铺装在街巷内基本保持两种条石或两种切割模数,在重点节点内会采用现代样式铺装材料,无明显的引导性和文化独特性。

2. 景观设施气质不搭,缺乏滞留感:品质活力主要来依据空间景观设施与要素,根据调研情况分析,存在部分空间要素单一以及现代元素多而产生与历史文化氛围不符的“断气”视景效果。重点节点以及交通流线交汇处的空间缺乏明显的标志性,景观设施单一导致景观互动性不强,难以触发Z世代人群的多元社交活动;现代硬质铺装面积大,人群的滞留程度不佳。具体表现为,街道空间Z世代聚集度高,但滞留性不強;河道空间Z世代聚集性低但滞留性强;重点节点Z世代的聚集性和滞留性都不佳。此外,空间活力的延续性和过渡性不足,主街的人群密度与附属的街巷空间密度差异较大,一方面导致活动范围固定和局促,另一方面也降低了Z世代人群多样活动的可能性。应激发更多的边角空间进行引流,丰富空间类型。

3. 业态主题重复度高,IP缺乏层次:从功能业态来看(见表3),餐饮业态占比最多,达55%;其次是文创业态,占比最少的是互动体验业态;一方面在服务型业态中传统业态比例较大,但重复性也高,另一方面新奇体验型业态缺乏历史文化特色,又不同于潮流商场科技时尚,因此介于两者之间的尴尬境地而显得低端。此外整个南浔古镇以“水晶晶”作为主IP,但该IP在各类空间或场所的细化表达不够,IP缺乏层次和丰富度,导致主题感知弱化,水文化呈现效果差,水乡古镇整体特色未突出。

(三)现状问题总结

1.体验同质,主题氛围模糊:目前南浔古镇的商业空间主题较为模糊。一是消费场所空间界面和层次较为单一,要素组成较少,重点节点缺乏亮点和新鲜感;二是休闲空间的边界感低,沿河空间的装饰布置现代元素较多,古运河的历史氛围体现不明显;三是文物建筑的保留更多停留在眼观的层面,水晶晶IP未能通过空间诠释清晰,文化景观记忆点较为薄弱。

2.片面商化,年轻群体黏性低:传统业态高度重复,新兴业态特色不足。一是商业品类完备性低、商业形态落后,以及缺乏在地性。二是特色商业活动组织不够,难以产生更多标签化的场景印象;三是消费场景缺乏组织营造,导致空间仪式感不强,进而空间缺乏吸引力,年轻群体黏性低。

3.边界局限,空间群体活力低:空间互动性不足和要素丰富度不够。一是街巷边界的单一无明显节奏变化,景观设施较少;二是河道界面的空间要素不足;三是空间活力延续性不够,边角空间人气过低,产生不了更多引流和滞留效果。此外从业态类型来看,也缺少对年轻人群之间的圈层细化,以及年轻人与中老年之间代际互动。活力迸发的古镇应该是建筑环境新与旧的融合碰撞,也是多种社群之间互相促进价值认同的融合。

三、Z世代需求下南浔古镇商业公共空间设计策略

(一)设计原则

具有历史文化价值空间更新必要遵循以下原则1.渐进过渡性原则。避免大拆大建对历史生态的破坏,通过小规模、渐进式来维持历史空间的整体性和有机更新。2. 历史延续性原则。保证新旧建筑间的延续关系,包括机理的延续、街道尺度平衡以及界面过渡中的韵律。3.多元差异性原则。同一个历史地段物理空间,生活是层积的,应该尽量保证地域文化的多样性以及遗产资源多样性,同时也能匹配Z世代多元的需求。

根据Z世代需求结合现状问题,策略可从文化认知、消费体验和休闲社交三个需求层面展开。

(二)文化认知:地域美学结合科技新潮,深化场所体验

首先可以将公共空间进行有意识地景观序列串联,用地域化的主题形成空间组织。南浔古镇的浏览体验,更多是真的可以触摸到独有的质朴的传统文化[6]。这种特质可以转化为一种商业化的地域主题,原真生活样态也可作为主题场景投射在商业公共空间内。通过挖掘和提炼古镇生活性和历史性文化内涵和符号,根据生活习惯和文化叙事方式呈现一定的空间序列,穿插于商业空间。例如在水文化主导的主题下,南部商业空间聚焦“大运河文化”作为主轴,基于固有的“商贸文化”沿河展开停泊、贸易、交通等空间设计;其次从东大街至南市河尾,因地制宜设“中西文化”“刘氏家族”“浔商之旅”主题节点;在街道沿路置入生活化、模块化小景作为副线主题,通过地方园林小景或文化艺术雕塑形成分散但系统的小景。减少现代化制品装饰物,逐渐形成地域文化的景观化凝视和集体记忆体验。

此外,适配且适量的媒体技术可以更好地丰富古镇的景观层次。可借助AR、VR、灯光和声控设备等,在水平和垂直空间增加景观层次或空间复原;此外,加入声景营造,可塑造历史街区的场所感,唤起空间认知[7]。例如可将运河文化以及湖笔历史在水道中呈现虚拟商贸交易场景,在建筑上根据材质、尺度和形态特征进行空间修补或增添小场景;利用媒体增加自然声和流水声强化古镇氛围。运用的同时把握好数量和呈现效果的浓度,尽量低姿态和轻介入的方式,产生更加自然和沉浸式的景观效果。

(三)消费体验:商业消费场景化,打造IP业态簇群

新奇体验产生的成瘾性消费是目前Z世代在文化消费中突出表现,将商业消费场景化,更有利于提高街区消费体验。结合历史文化背景,空间设计可使用“叙事化提供场景记忆点 ”和“新奇化赋予空间仪式感”两种手法,通过提供不同消费场景供消费者选择,完成文化产品从标准化到个性化的转变[8]。

具体来说,将历史事物的文化内涵与物质实体作为一种“信息文本”进行解析,分析出其构筑物类型与特征、历史人群行为习惯以及场景绿化与空间围合等,作为要素来实现空间叙事,同时结合一定的“情节”打造沉浸式与互动感结合的场景。例如江西抚州临川文昌里老街区将历史空间与舞台剧演出进行重合设计,以“寻梦牡丹亭诗经演出”为剧本实现IP打造以及强化历史互动认知。南京金陵历史街区以整个历史街区作为“地图”,举行大型沉浸式话剧《南京喜事》,游客成为历史故事中的人物在街区内“创造历史”;此外可结合高科技与多媒体,强化在历史地段里的“历史穿越感”,打造业态前场的“历史复刻”,营造“非日常”的消费活动方式。

而在业态类型上,降低同质餐饮和传统紀念品的比例,增加更多体验型业态和复合功能型业态,坚守文化底蕴为目标,引入更多文创+产业以及文化艺术家入驻,使古镇更具文化底蕴的厚重感和时代的生机感。如挖掘“水晶晶”IP资源为核心,发展原创、制作、传播、营销、衍生产品开发等集于一体的大IP产业链; 聚合发展独立音乐人、影视制作团队、IP漫画团队、摄影团队等泛文化业态 [9]。

(四)休闲社交:拓展空间边界,激发社群活力

丰富空间的边界层次,将边界进行模糊化过渡,产生更多活动空间。边界的模糊化表现在两个方面,一是通过“模糊”“对比”“协调”的界面塑造手法,营造新的商业界面,并使其成为老建群中的中介建筑,保证历史建筑与现代商业形象在时间维度上连续,进而产生模糊美空间[10]。通过新旧建筑界限的模糊为Z世代进行一定的文化创新活动提供空间载体,利于各圈层文化、各年龄段活动在商业公共空间内互相表达。二是在商业节点与文化景观节点之间引入更多交往灰空间,并置入更多江南园林铺装样式,形成具有引导性和地域文化的底界面。通过园林灌木、池水、修旧如旧的公共艺术、假山坡地等,进行空间的划分和边界营造,形成传统园林般隔而不断的交往空间,以满足Z世代多样的圈层边界与归属感。

面向Z世代需求的空间设计不应对中老年群体具有排他性。相反,应该是促进新旧融合、老少同乐的催化剂。利用边角空间实现Z世代创造力的引导和中老年群体记忆点激发。一种是利用巷子广场边角搭建共享戏台,基于地域遗产文化的演出形式,一方表演一方赏;另一种则是在边角街巷中,基于传统日常生活再现,利用儿时游戏、传统食品工艺等促进老少共娱,在活动实现文化认知和传承交流。这两种方式同时也能成为一种商业经营模式,让老一辈记忆也能成为Z世代的经历,Z世代的创造力成为历史地段的活力。

结论

海德格尔说过:历史根植于未来。传统只有在符合时代需求的发展创新中才能得到实质性的保护与传承[11],其商业环境也需要不断的创新升级,才能长远发展。而目前Z世代正是推进文化宣传和经济消费领头军。因此古镇的空间也要在规范保护的前提下,设计师要更多地基于Z世代在文化认知、消费体验和休闲社交三个层面需求的挖掘,进行优化空间组织,丰富景观效果,借助地域化消费场景赋能,推动跨界融合的业态发展,以及置入更多圈层和边角交往空间,积极地面向Z世代打造更加具有地域魅力、别样体验和开放多元的环境,实现历史地段动态保护和商业收益双赢发展。