肠道菌群失调与中低位直肠癌术后吻合口瘘相关性分析及护理对策

2022-11-01郭思勤耿立艳

杨 彦,郭思勤,耿立艳

(南京鼓楼医院集团宿迁医院 江苏南京223800)

中低位直肠癌指腹膜折返以下直肠肿瘤,临床首要采用手术治疗,外科手术创伤可造成肠黏膜一过性缺血再灌注损伤,胃肠道功能减弱,导致肠道菌群种类、生物学特征、比例的改变。而肠道菌群的稳态分布是维持肠黏膜生物屏障的重要保障,若不及时治疗或改善,术后易发生吻合口瘘,粪便和肠液溢漏出,污染盆腔,增加局部或全身感染风险[1]。目前,对吻合口瘘导致的相关性研究多结合肿瘤学、营养学、手术治疗等。本研究就中低位直肠癌患者腹腔镜低位前切除术(LAR)治疗术后吻合口瘘与肠道菌群失调的关系进行调查研究。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2018年3月1日~2020年3月31日收治的130例中低位直肠癌患者作为研究对象。纳入标准:经肠镜和病理学检查,符合直肠癌诊断标准;体质量指数18.5~25.0;肿瘤分期为Ⅰ~Ⅲ期;肿瘤下缘距肛缘<10 cm;患者及家属同意参加本次调查。排除标准:邻近器官浸润及远处转移;行肠管吻合或多原发结直肠癌术2次及以上;合并其他器官器质性病变或腹部手术史;合并肠穿孔、肠梗阻及消化道出血。其中男86例、女44例,年龄39~68(51.23±4.56)岁。

1.2 评价指标 ①术后肠道菌群失调。采用无菌干燥的大便采集器,取新鲜大便2 g,置于振荡器上震荡成均浆并稀释,取稀释度10-9、10-7、10-5、10-3、10-1各0.5 ml稀释液,并分别置于双歧杆菌、乳杆菌、大肠埃希菌及肠球菌培养基进行细菌培养,采用法国生物梅里埃公司API20E菌种鉴定系统鉴定,结果以每克粪便湿重中菌落数的对应值,即l gcfu/g表示;a.临床表现:发热、腹胀、腹痛、腹泻;b.实验室检查:可见粪便涂片球菌杆菌比例失调、分娩常规白细胞增多、细菌培养阳性及难辨梭状杆菌素;c.影像学检查:腹盆腔CT、立卧位腹部X线可见肠管积气扩张、多发气液平、肠壁水肿。符合以上a~c的3个情况患者,可综合诊断为肠道菌群失调。②吻合口瘘。按照严重程度将其分为A、B、C共3个级别,其中A级指无症状性吻合口瘘,可有或无粪样引流物、脓性物,且该患者无明显感染症状,但影像学检查可见造影剂外溢;B级指患者有粪样或脓性引流物,伴有盆腔腹部疼痛等明显感染症状,但无需手术干预治疗;C级指患者有吻合口瘘相关感染症状,且需再次手术干预[2]。

2 结果

2.1 术后肠道菌群失调和吻合口瘘发生情况 见表1。

表1 术后肠道菌群失调和吻合口瘘发生情况(例)

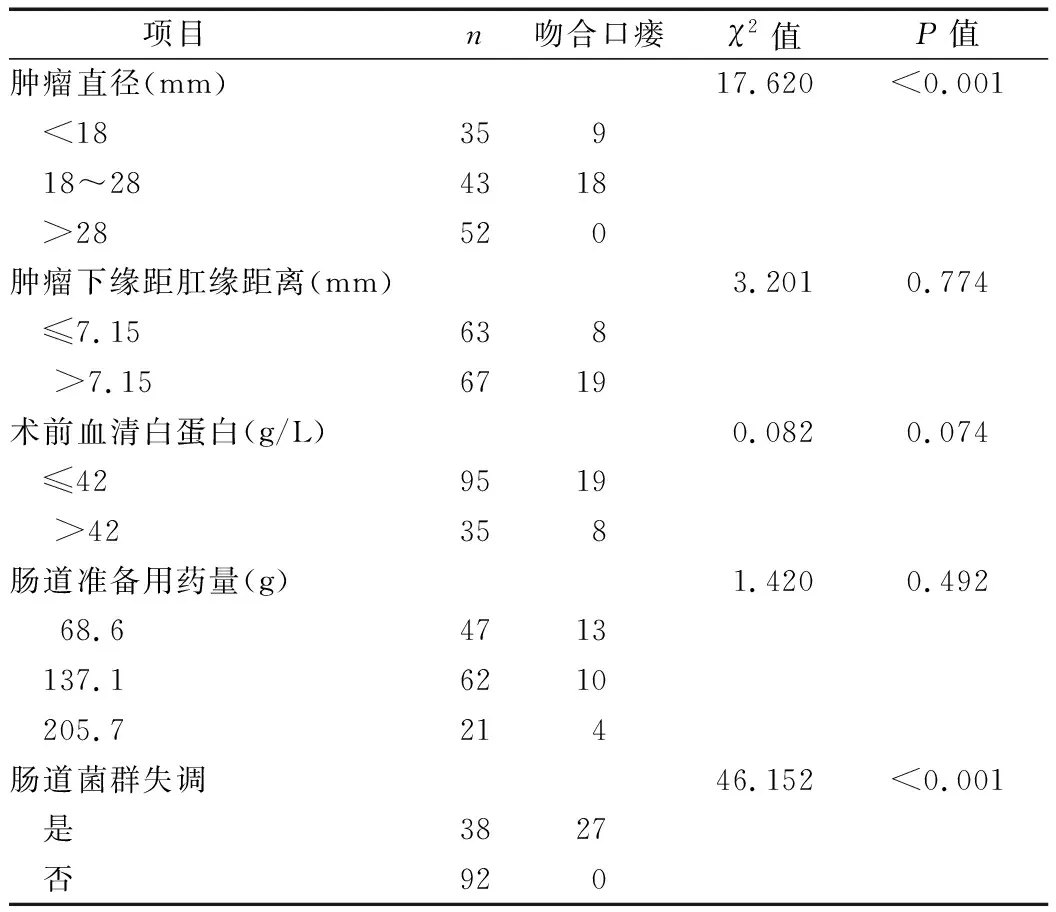

2.2 影响术后吻合口瘘的多因素Logistic回归分析 见表2。

表2 影响术后吻合口瘘的多因素Logistic回归分析

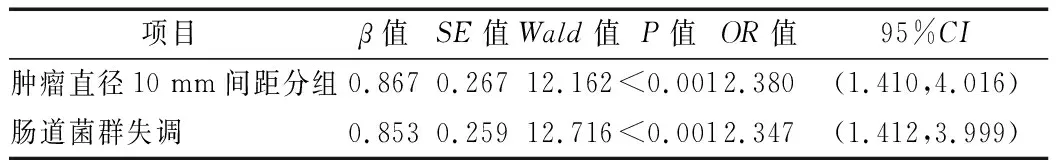

2.3 术后吻合口瘘与多因素相关性分析 见表3。

表3 术后吻合口瘘与多因素相关性分析

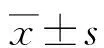

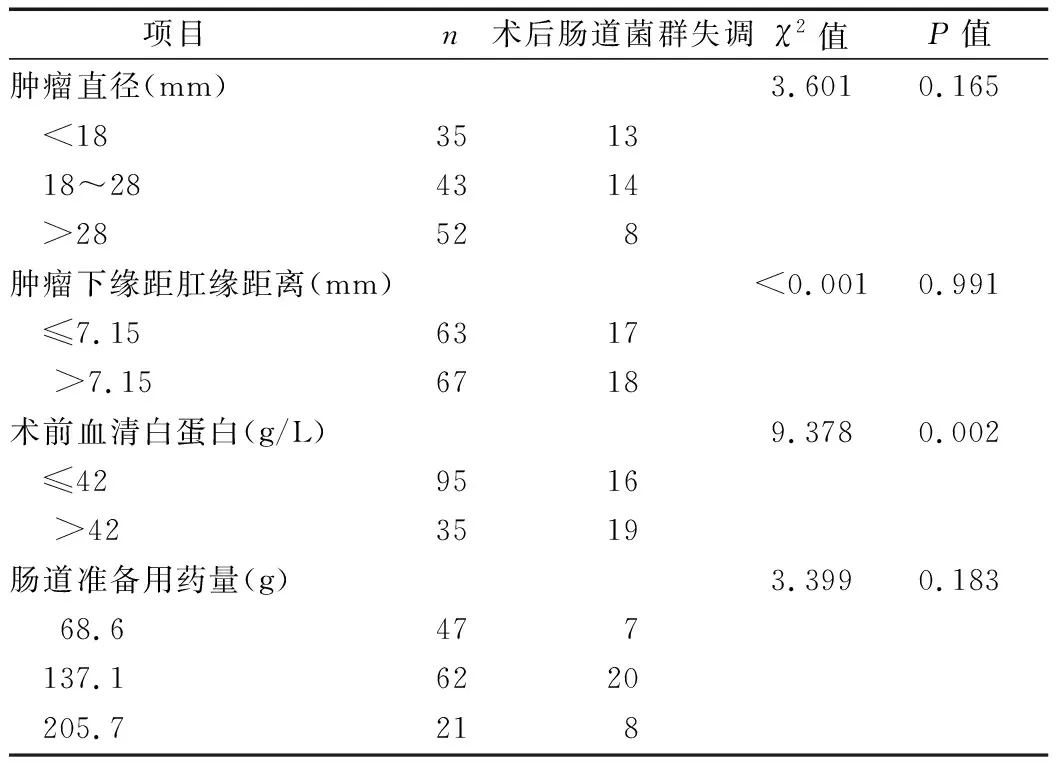

2.4 影响术后肠道菌群失调的相关因素分析 见表4。

表4 影响术后肠道菌群失调的相关因素分析(例)

3 讨论

3.1 中低体位直肠癌术后发生肠道菌群失调原因 本研究结果显示,中低位直肠癌术后吻合口瘘和肠道菌群失调发生率分别为20.77%、26.92%,说明该类患者术后吻合口瘘并发症发生率较高,且发生肠道吻合口瘘患者存在肠道菌群种类、比例、生物特征性改变。主要表现为双歧杆菌、乳杆菌等厌氧菌菌群显著减少,而大肠埃希菌、肠球菌等需氧菌数量显著增加,出现厌氧菌和需氧菌比例失衡情况。分析原因:由于肠道肿瘤患者在术前多存在胃肠道消化功能障碍,导致对营养素和能量等物质摄取量不足,影响肠道黏膜细胞代谢功能。人体肠道内寄生双歧杆菌、消化球菌、类杆菌等益生菌,可有效合成营养物质、解毒及免疫防护等作用,同时寄生产气杆菌、类大肠埃希菌、变形杆菌等过路菌群,两种菌群相互制约、相互影响,共生维持肠道微生态平衡[3]。菌群平衡的胃肠道可分解食物中的多糖与脂肪酸,为人体提供必需维生素、氨基酸、非必需氨基酸,这些营养物质与人体造血、凝血、代谢功能存在密切关系[4]。除此之外,平衡的肠道菌群还可分解有机盐,保持正常pH值的肠道微生态环境,维持肠道局部环境与免疫功能的稳定[5]。肠道菌群失调可发生在患病前后,患病前可因患者长时间饮食不科学、作息不规律、缺乏运动、精神压力大,影响肠道蠕动,排便时间紊乱,肠道菌群失衡,而肠道菌群失衡患者易出现胃肠炎、结肠炎等慢性疾病,若不及时治疗可诱发或加重结直肠癌[6]。

3.2 中低体位直肠癌术后发生吻合口瘘的原因分析 长期反复单独或联合多种广谱抗菌、免疫抑制剂治疗,或长期于重症监护室治疗等,易破坏肠道菌群分布结构,出现乳酸杆菌、双歧杆菌等益生菌群显著减少,使患者肠道过路菌群逆向增多,出现腹泻、便秘等肠道不适症状。且外溢液体冲刷、残渣摩擦吻合口端,均可减少吻合口的机械外力,或增加细菌和炎症,影响术后愈合,导致吻合口瘘[7]。

3.3 中低体位直肠癌术后发生吻合口瘘护理对策 对中低体位直肠癌患者围术期应采取相应的防治干预护理对策,避免吻合口瘘的发生。①肠道准备、均衡饮食、微生态免疫制剂:术前护理人员给予患者乳果糖缓泻剂30 ml/d,术前24 h给予患者0.74 g氯化钾、1.68 g碳酸氢铵、1.46 g氯化钠、5.68 g硫酸钠、60 g聚二乙醇混合溶液各2份,每15 min 600~1000 ml,直至排出水样便,使粪便软化,增加肠道润滑作用,冲刷肠道粪团,清除肠道有害菌,恢复肠道正常菌群寄生环境[8]。②均衡饮食:术前根据患者饮食喜好制订高营养、高热量食物,告知患者家属准备无渣流质食物,可有效纠正围术期低蛋白血症、贫血等营养不良情况。对术前合并低蛋白血症患者可上报主治医师,制订全面、合理均衡的肠内或肠外营养计划,纠正错误饮食和生活作息后,恢复肠道腺体激素分泌、规律蠕动,改善肠道菌群寄生环境,提高肠道微生态免疫功能[9]。③微生态免疫制剂:护理人员指导患者服用双歧杆菌三联活菌片或布拉氏酵母菌散,3次/d,餐后30 min~1 h温水口服,可有效增加肠道益生菌菌群数量,纠正有害菌与益生菌比例失衡问题。此外,微生态免疫制剂还可双向纠正肠道便秘与腹泻问题,有效长期稳定肠道微生态环境[10]。

本研究结果显示,中低位直肠癌患者术后肠道菌群失调为导致吻合口瘘的主要危险因素,可能与肠道菌群失调后肠管障碍、吻合口张力增加、腹压增高引发吻合口瘘有关。因此,护理人员应重点关注围术期患者肠道菌群平衡,以促进术后肠吻合口愈合,降低并发症发生率。