把经典上成经典

2022-06-25潘庆玉

潘庆玉

【关键词】文化自信,经典文本,核心素养,以文化人

经典文本是语文教材选文的构成主体,也是承载语文课程育人价值的核心内容。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课程标准”)以“文化自信”为引领,创新课程架构,重构课程内容,凸显中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的育人价值。新形势下,经典文本的教学如何立足三种文化的思想沃土,挖掘文本中丰富的育人价值,创新课堂教学的方式,把文化自信的基因根植于学生的意识深处,并融入其思想情感的发展与建构之中?本文立足“文化自信”的时代价值吁求,思考如何在核心素养理念下实现经典文本的育人价值。

一、语文课程“文化自信”的思想来源

新课程标准把语文学科的核心素养分为文化自信、语言运用、思维能力、审美创造四个方面,把“文化自信”排在首位,突出强调了语文课程在培根铸魂、以文化人方面的独特价值。这一变化不是偶然的,它有着扎实的学理依据和深厚的社会思想基础,反映了党在文化建设和发展问题上的重大决策与庄严态度。“习近平总书记多次强调,课程教材要发挥培根铸魂、启智增慧的作用,必须坚持马克思主义的指导地位,体现马克思主义中国化最新成果,体现中国和中华民族风格,体现党和国家对教育的基本要求,体现国家和民族的基本价值观,体现人类文化知识积累和创新成果。”[1]课程改革要“体现中国和中华民族风格”“体现国家和民族基本价值观”,归根结底,就是要体现中国文化的自信。因此,习近平总书记有关文化自信的讲话和论述,是我们全面、透彻把握语文课程核心素养“文化自信”思想内涵的指导方针。

“文化自信”是在党的十八大报告中提出的“三个自信”之上取得的新认识。为什么要在三个自信的基础上再提倡文化自信?习近平总书记在中国文联十大、中国作协九大开幕式上说:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。历史和现实都表明,一个抛弃了或者背叛了自己历史文化的民族,不仅不可能发展起来,而且很可能上演一幕幕历史悲剧。文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量。坚定文化自信,是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的大问题。”文化自信中的文化具体指什么内容,包含哪些有机成分?习近平总书记给出了科学明晰的界定:“在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化,在党和人民伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识。”这正是新课程标准中有关三种文化的思想来源。这段话高度概括了三种文化的本质:它们是中华民族最深层的精神追求、独特的精神标识。文化有物质文化、制度文化和精神文化三个层面,而精神文化是最核心的,体现了文化的根本价值取向。三种文化究其本质来说,是中华民族在漫长的历史进程中不断积淀融汇发展而来的精神追求和价值取向。文化自信,核心就是价值观自信。

要让文化自信保持历久弥新的生命活力,离不开创新精神。继往开来,敢于拿来,不忘本来,着眼未来,这才是文化自信的正确态度。

二、作为语文核心素养的“文化自信”

“核心素养”是2017 年高中课程方案研制与学科课程标准修订的基本指导思想,反映了最近一个时期课程改革的重大趋势。《普通高中语文课程标准(2017 年版)》首次对语文学科的核心素养进行了界定和阐述,把语文核心素养的四个方面的基本要求转化成十二项具体的课程目标,为核心素养理念在语文学科中的贯彻落实作出了贡献。2022 年《义务教育课程方案》的研制与各学科课程标准的修订,继续以核心素养理念为指导,保持了基础教育课程改革的整体性和一体化。与《普通高中语文课程标准》相比,2022 年版新课程标准在核心素养方面的表述发生了一系列重要变化,其中,有关“文化自信”部分的表述变化最大,应引起足够重视。

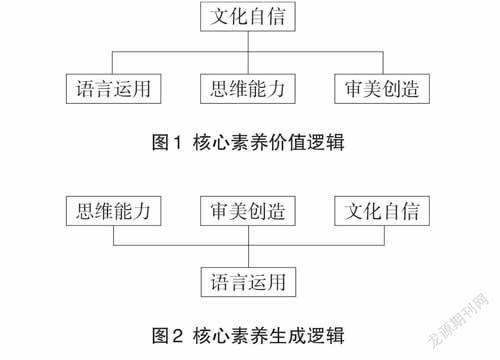

新课程标准对语文核心素养的定义是:“义务教育语文课程培养的核心素养,是学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现。”[2]变化主要有两个方面:一是核心素养四个方面的名称发生了变化,以“文化自信”“语言运用”“思维能力”“审美创造”取代了原来的“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”;二是核心素养四个方面排列的顺序发生了变化,原来排在最后的“文化传承与理解”以“文化自信”的新表述排在了首位。但在阐述四个方面的关系时,仍然沿袭了2017 年版高中课标中的基本内容,指出“核心素养的四个方面是一个整体”“在语文课程中,学生的思维能力、审美创造、文化自信都以语言运用为基础,并在学生个体语言经验发展过程中得以实现”[3]。这样一来,语文核心素养四个方面的逻辑关系似乎出现了前后矛盾。要解决这个矛盾,必须破解两种排列组合(见图1、图2)背后的不同逻辑。在第一种排列组合中,连词“和”表明文化自信与语言运用、思维能力、审美创造三个方面处在两个不同的逻辑层面。文化自信在上位,其他三个在下位。与其他三个方面比较,文化自信是统领、核心、根本,在语文核心素养体系中处于最高价值层,是形而上的“道”;其他三个方面是形而下的“器”,是支撑文化自信的鼎立三“足”,其背后的逻辑是价值逻辑。在第二种排列组合中,思维能力、审美创造与文化自信处在上位,语言运用处在下位。语言运用是其他三个方面素养的载体,是核心素养教学实践的逻辑主线,贯穿渗透于其他三个方面的发展之中,其背后的逻辑是素养的生成逻辑,反映的是课程实践的教学规律:思维能力、审美创造、文化自信等方面的发展养成必须扎根于语言文字的运用之中。

新课程标准所呈现的核心素养的双重逻辑,体现了既要“顶天立地”“和合共生”,又要“一以贯之”“固本培元”。一方面,文化自信是“天”,语言运用是“地”,思维畅达筋骨,审美焕发情采,在语文的广阔天地间自由生发,并行不悖,情理相谐;另一方面,核心素养诸要素的发展又必须凝聚在语言运用的实践情境之中,以形成语文学科独有的关键能力与精神特质。因此,在新课程标准中,文化自信不再仅仅停留在抽象的理念和价值引领层面,而是借助课程目标的杠杆作用,对语文课程内容进行了创造性的赋型,把中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化作为课程内容的主体架构,提炼出文化主题与载体形式,以统领语文课程的具体内容。以中华优秀传统文化为例,新课程标准提出的主题丰富多彩:讲仁爱,重民本,守诚信,崇正义,尚和合,求大同;中华人文精神;中華传统美德。列举的载体也多种多样:汉字、书法,成语、格言警句,神话传说、寓言故事、历史故事、民间故事、中华民族团结一家亲的故事,古代诗词、古代散文、古典小说,古代文化常识、传统节日、风俗习惯等。随着新课程标准的实施,文化自信必将实质性地走进教材,走进文本,走进课堂,获得有血有肉、有声有色的生命形态。56A38D3D-4B79-4BAD-9934-5CB7150A12BA

新课程标准对文化自信的界定和阐述是提纲挈领式的。实际上,学生文化自信的获得,是一个复杂的、流变的、不断发生质变的过程。文化认同包含文化自觉、文化理解和文化移情。同样,对中华文化的生命力抱有坚定的信心,必然离不开对传统文化的发掘、比较、选择、创新以及现代性转化。如春晚舞蹈《只此青绿》,走下泛黄的画卷,穿越茫茫历史,翩跹来到我们的眼前,让人惊艳不已,悄然而发思古之幽情。“苔花如米小,也学牡丹开”,我们从中读出了自强不息的人生哲学;“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤”,固执中透射出发自灵魂深处的人格自尊。一句句经典诗句,带给现代人的是隽永深邃的人生哲思与思想启迪。德国语言学家洪堡特说:“语言与人类的精神发展深深地交织在一起……语言不仅只伴随着精神的发展,而是完全占取了精神的位置。”[4]文化不是历史的标本,而是活的精神基因,活的民族图腾。语文学习,应让学生感受到语言文字背后那生生不息的中华文化命脉的搏动。

三、语文教材中的经典文本与文化自信

语文教材,是落实文化自信核心素养的重要载体。经典文本历来是语文教材选文的重要来源,其选编与教学安排,对文化自信核心素养的落实至关重要。

语文教材中的经典文本,主要是指从代表人类精神文化生活重要成果的经典作家作品中选择而来、根据语文课程目标加以选编加工,以满足学生学习需要的重要课文。语文教材中的经典文本涉及的内容丰富,体裁多样,其中文学作品分量最大,哲理性文章会随着学段的递增而增加。语文经典文本以文学作品为中心,不断向史学、哲学、科学等领域的经典作品拓展,形成了丰富多彩的样貌。

经典文本具有重要的教育价值,在展开历史与现实对话、激活文化生命基因、唤醒文化自觉与创新意识等方面具有启迪与激励价值。如《卖火柴的小女孩》,流淌着悲悯意识;《麻雀》对母爱的勇气进行了深情赞颂……这些经典文本唤醒了人的文化自觉,滋养着人的性灵情操,陶冶了人的精神品格。语文课程要培养学生的文化自信,必须重估经典文本的教育价值,把经典放到“经典”的位置上,把经典上成“经典”。

从选编的角度来看,入选教材的经典文本应是“文”“质”兼美的。从文化自信的角度看,经典文本的“质”从根本上讲就是指价值观,具体还包括世界观、人生观、义利观和审美观等。如果我们要确定一个起码的评判标准,那就是“马克思主义的中国化”这个基本价值逻辑,它融汇了中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,也吸纳了世界文明的重要成果,确立了不同文化的价值内涵,明确了马克思主义与中国实践相结合在实现中国现代化历史进程中的作用。同时,经典文本的选择还必须立足学情,从学生学习的实际需求出发,对经典文本进行科学的选择、加工和编写,以学生喜闻乐见的形式呈现,消除教条主义、权威主义解读对经典文本自身思想活力的遮蔽。让经典成为经典,就必须在教材中对经典进行“去蔽”和“还原”,植入真实的生活情境和历史文化语境,搭建对话和探究的支架,调动学生学习的兴趣和动机。“文”的标准指语言文字表达艺术。“言之无文,行而不远”。语文经典文本的魅力不仅在于其深刻的思想内涵,更在于其内在的精神品质与语言艺术的完美结合。没有语言文字的反复锤炼和精心雕琢,最深刻的思想也会被语言的历史洪流淹没。语言不是雕虫小技,而是思想大道。经典文本的选择必须考虑对不同版本的甄别,考究语言文字的艺术水准与规范。

新课程标准从理论上初步解决了语文课程的内容架构问题,借助三种文化的思想逻辑把课程内容从课程目标中分离出来,为语文教材的选编提供了框架和路径。长期以来,语文课程内容中的三种文化随机呈现,缺少清晰连贯的线索,导致文化主题分散,价值向心力虚弱。新课程标准明确了三种文化的主题和载体,设计了学习任务群课程组织形式,在很大程度上解决了文化自信在教材组织方面松散乏力的问题。通过对不同类型学习任务群的系统设计,对课程内容进行整体规划,实现三种文化有机嵌入,形成科学的逻辑序列,这为我们编写出文化价值更加鲜明、内在逻辑更加连贯、思想内涵更加丰富、语文要素与文化主题结合更加紧密的教材提供了重要基础。

四、在经典文本的教学中培育文化自信

文化自信目标最终能否达成,很大程度上取决于经典文本课堂教学的质量、水准和方向。把经典上成经典,课堂就必须充满感性的氛围、理性的思辨、审美的体验和哲学的洞察。如此,经典文本才能焕发思想与美学的光彩,在学生头脑中形成刻骨铭心的体验和记忆。

事实上,语文课程经典文本的教学现状并不能令人满意。表面上看,师生花费在经典文本上的时间最多,用力最多,文本挖掘得最深,资料拓展得最宽,布置的作业也最繁多,但取得的效果却又不佳。究其原因,大致有这几个方面:脱离文本内容的过度阐释和主题绑架式分析,架空了学生真实的阅读体验;思想内容与语言运用、审美体验、文化理解的机械切割,造成学生语文素养的支离破碎;纯粹以应试教育为目标导致的文本理解标签化、答案化、权威化,无法让学生进行真实的思考。经典文本在教学中如果被虚化、弱化,乃至被扭曲,文化自信的培养又从何谈起呢?经典文本的教学,应当抛弃功利主义思想,引导学生亲近经典,感悟语言文字的温度,挖掘思想内容的价值。

根植文化自信的经典文本的教学,首先,要处理好核心素养四个方面在教学中的动态交互关系,树立整体融通的教学观,把文化自信嵌入丰富多彩的语文实践活动中,实现由原来的三维目标向素养目标转化。在经典文本的教学中,要从大处着眼,细处下手,在语言文字运用实践中整合各种语文要素和课程资源,教出经典文本的层次性、多面性和雕塑感。如教学白居易的《赋得古原草送别》时,如何让学生在头脑中建构起“野火”“春风”等经典文学意象,形成深刻而鲜活的审美体验,领悟蕴含其中的生生不息的生命哲学?除了把这四句诗的意思翻译、描述出来,我们还可以做更多。比如,让学生扮演在野火中四处逃命的小动物,体验自然的残酷和无情;扮演在寒冬中艰难地守望在泥土里等待春天到来的干瘪的草根和草种,体会生命的坚韧和隐忍;扮演在原野上翩翩起舞的春姑娘,感受生命力被唤醒时的欣喜、自信和美好……還可以给这首诗配上插图,或者设计舞蹈动作来表现野火肆虐的草原、春风浩荡的大地,伴着翩跹的舞姿、悦耳的音乐,怀着浪漫的诗意齐声朗诵“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生”。学生的直觉思维、形象思维、创新思维不断地被激发,审美感受力、想象力和表现力不断地被催化,野火、春风、生命力等核心意象衍生出丰富多彩、层出不穷的文化韵味。这些学习活动极大地激发了学生的想象和创造,让诗中这些经典的文学意象鲜活起来、丰富起来,实现了审美的再生与文化意义上的心灵传承。56A38D3D-4B79-4BAD-9934-5CB7150A12BA

其次,立足具体情境和文本语境,感悟语言文字运用与表达的规律,发现文本的结构,还原历史与文化记忆,激活学生的想象力,实现深度的沉浸式学习。汉语所承载的内容积淀深厚,蕴含丰富的文化意蕴,极富灵活机变的修辞弹性。经典文本的教学必须牢牢把握这些特点,举一反三,于无声处听惊雷,于空白处涂重彩,在文字里多走几个来回。如《蝙蝠与雷达》,这是一篇经典的科普文章,生动有趣,通俗易懂,是对学生进行科学启蒙的优秀范文。在教学时,如何引导学生从文本自身出发感悟科学发现的质疑与探索精神,而不是从文本外面贴上一个科学精神的标签,这是一个值得研究的问题。文章说,当科学家发现蝙蝠夜间飞行靠的不是眼睛时,他们又做了两次实验(旧版课文是“试验”),分别把耳朵与嘴巴堵上,让它在房间里飞,结果发现它把挂在绳子上的铃铛撞得响个不停。由此,证明蝙蝠飞行靠的不是眼睛,而是嘴和耳朵的配合。课文采取了综合叙事方式,为的是概括、简要地说明这个科学发现的过程。但在教学时,我们必须沿着文本叙述轨迹留下的语言缝隙和空白,还原真实的科学探究过程,发现那些被省略了的科学质疑、思考和假设。比如,当科学家发现蝙蝠飞行靠的不是眼睛时,很显然,这个结果出人意料,是对生活常识的颠覆,科学家会陷入怎样的思考?既然蝙蝠飞行靠的不是视觉,难道会是听觉、嗅觉、触觉?若按照可能性依次进行验证,显然听觉首先会得到关注。所以接下来科学家把蝙蝠的耳朵塞上,重新进行实验,结果会怎样呢?这些内容课文中并没有提及,需要在教师的引导下激发学生的好奇心、想象力和求知欲。通过细读课文,学生从文中所讲的两次试验的结果“蝙蝠就像没头苍蝇似的到处乱撞,挂在绳子上的铃铛响个不停”一句可以推知,蝙蝠一定会撞在绳子上。这个结果更是出人意料,听觉竟然能帮助蝙蝠“看清”前面的障碍物。这次实验验证了蝙蝠飞行与听觉有关的假设,是不是问题就解决了呢?仍然没有。如果说蝙蝠飞行时靠耳朵听到的声波判断前面的障碍物,那这声波又是從哪里发出的呢?它又是如何传回耳朵的?所以科学家还要继续寻找问题的答案。就蝙蝠而言,大家最先想到能发出声波的当然是嘴巴,所以接下来科学家就把蝙蝠的嘴巴封上,看它是否还能正常飞行。结果蝙蝠又碰到了绳子,铃铛依然响个不停。自然地,科学家把两次实验的结果联系起来,发现蝙蝠飞行靠的是嘴与耳朵的配合。但还有一个一直没有解决的问题,为什么人们听不到蝙蝠发出的声音呢?这是一种什么样的声音?科学家继续反复研究,才最终发现了超声波的存在,揭开了蝙蝠飞行的真正秘密。如果在教学时只是按照课文中给出的“语言事实”,把后两次实验的结果看作同一种结果来处理,无意中把两次“独立的”实验变成了结果一致的“一次”实验,真正的充满想象力和探索精神的科学发现的过程也就随之消失了,科学思维的训练、科学精神的陶冶也就只能停留在语言文字的表面。经典文本的只言片语,常常蕴藏着幽深的思想!好的教学,于幽微明灭之处,赢得相视一笑,顿有视通万里,思接千载的豁朗境界。

再其次,从学情出发,挖掘经典文本的传奇性与动情点,搭建跨越时空的历史与现实对话空间,唤醒文化自觉、文化认同与价值体验,突破认知局限,追求生成性教学。学情不是静止的、封闭的、整齐的,而是动态的、开放的、参差多态的。经典文本的教学,不是要受制于学情,而是要利用经典的传奇性唤醒积极的学情,营造开放的、主动的、建构性的学习情境。如《出塞》是“七绝圣手”王昌龄的代表作,这样的千古名篇,如何才能上成真正的经典,让诗歌语言焕发出诗意的光辉和精神力量?首句“秦时明月汉时关”,运用了互文手法,如果在课堂上只作一般性的知识讲解,学生对这句诗的理解就会停留在语言表面,难以深入体会其中蕴含的时空张力和文化意义。可以先让学生翻译这句诗,教师在学生遇到困难和疑惑时给出解释:秦时明月汉时关,其实是从“秦时明月秦时关”“汉时明月汉时关”每句中各取一个意象,交叠合成一个句子,就变成了“秦时明月汉时关”,前后两种意象交相修饰,以简约的语言表达了丰富的言外之意。接下来,让学生思考,从秦汉到王昌龄生活的唐朝,经历了哪些朝代,这些朝代的边关上是不是也悬挂着那同一轮明月?然后,师生合作,按照朝代的顺序,分工诵读大屏幕上的诗句和描述。

师:王于兴师,修我戈矛。

男:历史来到了强大统一的秦朝。

女:皎洁的月光静静地照着寂寞的边关,那奔赴万里、征战沙场的将士们还不曾归还。

师:匈奴未灭,何以家为?

女:历史走过了跨越四百年沧桑岁月的大汉。

男:皎洁的月光静静地照着寂寞的边关,那奔赴万里、征战沙场的将士们还不曾归还。

师:捐躯赴国难,视死忽如归。

男:历史走过了群雄逐鹿、鼎足而立的三国。

女:皎洁的月光静静地照着寂寞的边关,那奔赴万里、征战沙场的将士们还不曾归还。

师:天子按剑怒,使者遥相望。

女:历史走过了动荡不安的魏晋南北朝。

男:皎洁的月光静静地照着寂寞的边关,那奔赴万里、征战沙场的将士们还不曾归还。

师:肃肃秋风起,悠悠万里行。

男:历史走过了雄心勃发而又残暴短命的隋朝。

女:皎洁的月光静静地照着寂寞的边关,那奔赴万里、征战沙场的将士们还不曾归还。

师:悠悠卷旆旌,饮马出长城。

女:历史终于蹒跚地走进了大唐盛世。

男:皎洁的月光静静地照着寂寞的边关,那奔赴万里、征战沙场的将士们还不曾归还。

复沓的句式,铿锵的节奏,营造了阔大雄浑、苍凉旷远的边塞风情。其实,从三皇五帝、春秋战国到大唐盛世,作者可写的朝代数不胜数,为什么只写秦汉,不写其他朝代?再一次聚焦到“秦时明月汉时关”这一句上来。学生在课堂上的回答令人震惊,他们认为秦汉对中国文化产生了极其深远和重大的影响,塑造了中华民族的精神品格。汉语、汉族、瓷器,秦皇汉武、秦砖汉瓦,可以说,从物质到精神,秦汉文化都深深地影响了后人。一句“秦时明月汉时关”,穿越时空,至今仍然承载着中华民族的家国之思、边关幽情。

最后,贯彻学习任务群理念,拓展群文阅读、专题阅读、整本书阅读等教学形式,注重活学活用、内化迁移,实现语文课程文化自信由“我注六经”到“六经注我”的创造性转化。新课程标准提倡以主题为引领,以学习任务群为主线,以语文实践活动为载体开展语文教学。在经典文本的教学中,我们可以围绕文化自信的不同主题,搭建从单篇阅读、群文阅读到专题阅读和整本书阅读的开放体系,实现课堂内外的无缝对接、核心素养的整体提升。如蒋军晶老师执教过的经典群文阅读课例《创世神话》,把一篇科普文《关于宇宙大爆炸》和六篇神话《诸神创世》《淤能棋吕岛》《盘古开天地》《始祖大梵天》《阿胡拉·马兹达》《巨人伊密尔》组成一个群文阅读单元,把世界各地不同的人类文明起源故事汇聚一堂,学生在积极的对话中建构起广阔的文化观念和深邃的历史意识。孩子们忙碌地看书、思考、陈述、倾听。课堂虽看似平静如水,却暗潮涌动,兴味盎然。教师引领学生站在思想高处瞭望,沉入历史深处思索,爆发出令人惊异的思想活力,成就了一节真正让学生在阅读中“学习阅读”的阅读课。我们可以把《愚公移山》与《巴别塔》《希绪弗斯》组成群文阅读单元,探讨在面临大自然施加给人类的巨大灾难或者难以承受的苦难时,人们会如何应对。由此,中华优秀传统文化与世界其他文化展开了跨时空对话,开阔了学生的文化视野,深化了对人类生存重大命题的思考。经典文本经过这样的教学设计,将产生“1+1>2”的整体效应,有助于学生语文关键能力的综合提升。

一言以蔽之,只有把经典上成真正的经典,语文课程才可以说做到了“以文化人”“培根铸魂”。56A38D3D-4B79-4BAD-9934-5CB7150A12BA