北朝“焰肩”畏兽形象源考

2022-03-23宁涛

宁 涛

(山西博物院,山西 太原 030024)

南北朝时期,在中国南北方广泛出现了“焰肩”畏兽形象,它们有着人形兽面、利爪獠牙、焰肩翎羽等统一特征。其形象有奔走、俯冲、持物、托举、蹲坐、化作雷神、吞吐云气等等;可谓种类繁多,其载体从墓主遗物、墓葬壁画、陪葬石刻、石窟造像和壁画、甚至传世画卷可谓丰富多彩。值得注意的是,这些畏兽的成熟形象集中表现于南北朝时期,在此之前罕见于汉,隋唐之后亦不多见。对于北朝时期的畏兽形象源起何处诸多学者都有所讨论,许多学者认为畏兽形象与祆教文化紧密相关。通过对北朝畏兽形象中的特征元素予以解构,通过对汉至北朝时期各类遗物中这些形象元素的比较,对“焰肩”畏兽形象来源及其象征意义可以形成更加全面的认识。

一、何谓“畏兽”

“畏兽”一词在文献中最早可见东晋学者郭璞为《山海经》作注,在《山海经注》中常与“画”连用,现引证如下:

“有兽焉,其状如禺而长臂,善投,其名曰嚣。”郭璞注:“亦在畏兽画中”(《西山经》)

“有兽焉,其状如马而白身黑尾,一角,虎牙爪,音如鼓,其名曰駮,是食虎豹,可以御兵。”郭璞注:“駮亦在畏兽画中”(《西山经》)

“有兽焉,其状如貆而赤豪,其音如榴榴,名曰孟槐,可以御凶。”郭璞注:“貆,豪猪也,音丸。辟凶邪气也,亦在畏兽画中。”(《北山经》)

“又有神,衔蛇操蛇,其状虎首人身,四蹄长肘,名曰强良。”郭璞注:“亦在畏兽画中。”(《大荒北经》)

除此之外,郭璞注《山海经》中出现不少“画”,指的也是“畏兽画”,如:

“氐人国,在建木西,其为人,人面而鱼身,无足。”郭璞注:“画胸以上人也,胸以下鱼也。”(《海内南经》)

“有羽民之国,其民皆生毛羽。”郭璞注曰:“(羽民国人)画似仙人也。”(《大荒南经》)

“讙头国在其南,其为人,人面有翼,鸟喙,方捕鱼。”郭璞注:“讙兜……画亦似仙人也。”(《海外南经》)[1]

由此可见,魏晋时期,“畏兽”即指在《山海经图》中出现的各种仙灵奇怪,它们的形象显然并不统一,无论是形似猕猴的嚣,或是形似马的駮,或是形似豪猪的貆,或是操蛇神怪强良,亦或是氐人、羽人、讙人等,都可谓之“畏兽”,此处的“畏兽”并非一个特指的形象,而是一个对于《山海经图》中各种奇怪形象的概称。

晋宋之际文学家陶渊明作《读山海经十三首》,将读《山海经》和《穆天子传》时的奇思异想及对人生和政治的感慨叙写其中。在序诗中有“泛览周王传,流观山海图。俯仰终宇宙,不乐复何如!”诗中“山海图”即郭璞所述“畏兽画”,由此可见,魏晋时期《山海经图》依然存于当世。张僧繇曾经根据古图绘制过《山海经》图十卷;唐代裴孝源所著《贞观公私画史》载隋代王廙曾作画六卷,其中就包括畏兽图;南宋舒雅曾经根据张僧繇的残本绘制过《山海经》十卷;一直到南宋姚宽,得出一个很悲哀的结论,此书今已亡矣。

此外,正史中亦可见“畏兽”:

《魏书·志第十四乐志》:“六年冬,诏太乐、总章、鼓吹增修杂伎,造五兵、角牴、麒麟、凤皇、仙人、长蛇、白象、白虎及诸畏兽、鱼龙、辟邪、鹿马仙车、高絙百尺、长桥、缘橦、跳丸、五案以备百戏。”[2](志第十四·乐志,P2304)

此处提到多类名物,但只有畏兽之前加“诸”,再次说明畏兽为一类形象之总称,而非特指某一形象。畏兽与“角牴、麒麟、凤皇、仙人、长蛇、白象、白虎、鱼龙、辟邪”等传统瑞兽相并列,而后又有“长桥、缘橦、跳丸、五案”等杂技百戏,可知畏兽其功用即为后文所述“动天地、感神祇、调阴阳、通人鬼”。

饶宗颐先生在《〈畏兽画〉说》中对畏兽解释为上古流传的神兽,寓意驱逐邪祟、拔除不祥。[3](P19-22)孔令伟先生在《畏兽寻证》中通过对“畏”与“兽”古文字学的考证,对此说基本附议,更提出“畏兽”古义即指“鬼头而虎爪、人身而巨首之异物”。[4](P421)

前文提及魏晋时期“畏兽”形象已经亡佚,但是近年来的考古发现再一次让人可以领略到“畏兽图画”的精彩。2013年6月在山西省忻州市发现的九原岗北朝壁画墓震动学界,总面积约二百四十平方米的精美壁画中包括飞行的仙人、带领墓主人飞升极乐的异兽;庞大的队列与精悍的武士,展现了精彩纷呈的北朝风貌。根据渠传福的考证,已经辨认出数个与《山海经图》相关的神怪畏兽形象。[5]在西壁一层靠近墓门位置可见一有翼骏马形象,身形俊美,四蹄疾行于云气之中,口中衔一虎豹,此即上文提及《山海经》中所载之“駮”。(图1)鉴于“畏兽”乃魏晋时期对各种神灵仙怪的概称,而本文所讨论畏兽是指集中在北朝时大量出现,并且具备以下形象特征:兽首人身、鬼头利爪、焰肩翎羽。而最早用“畏兽”这一名称作为具备上述特征者名称的是日本学者长广敏雄,其在《六朝时代美术の研究》一书中,而为此类造型的怪兽取名为“畏兽”。[4](P421)本文遂从长广氏,将此特征畏兽形象作为本文研究对象。

图1 九原岗北朝壁画墓墓道西壁一层所绘之“駮”

二、北朝畏兽形象

忻州九原岗北朝壁画墓东西墓道所绘“畏兽”形象最为生动鲜活,也最为学界所关注。九原岗北朝壁画墓平面呈方形,斜坡墓道砖砌单室墓,坐北朝南,由封土、墓室、甬道和墓道四部分组成。现存壁画主要集中在墓道东、西、北三壁,甬道和墓室的壁画基本缺失,总面积约二百四十平方米。墓道东、西两壁壁画自上而下共有四层,畏兽形象集中于第一层的升天图景中。墓道长约30米,东西壁由上而下分为四层,呈阶梯状,每层向内渐收0.25米,上口宽3.5米,底部宽2.5米,斜坡约15°。[6](P3)墓道口因农田耕作坍压,壁画有所损毁,墓道后端壁画保存情况良好。在东西壁一层“升天图”中共绘有11只“焰肩”畏兽形象(图2-10),试罗列如下:

西壁可见7只:其一位于靠近墓门,为唯一侧身畏兽形象像,利爪獠牙,焰肩翎羽,通身靛蓝,着红色短裤,门牙突出,在云气之中侧身疾奔。(图2)

图2 忻州九原岗北朝壁画墓西壁畏兽其一

其二化身雷公,兽面人形,额上凸起,发丝飘立,环眼圆睁,阔鼻宽口,獠牙毕现。肩生火焰,身着短裤,露出半臂与小腿。四肢遒壮有力,右腿膝后翎羽飞扬,跣足。周身环绕13面鼓,左手握槌,整个身体呈前倾状态,乃是正在击鼓之姿。(图3)

图3 忻州九原岗北朝壁画墓西壁畏兽其二

其三兽身形矫健,举山石疾行于云气之中,红色焰肩色彩鲜明,通身靛蓝。(图4)

图4 忻州九原岗北朝壁画墓西壁畏兽其三

其四右手托盘,盘中盛放仙丹,回望疾行。(图5)

图5 忻州九原岗北朝壁画墓西壁畏兽其四

其五双手持物,鬼面獠牙、焰肩翎羽、通身朱红。(图6)其六右臂横置,奔行中回望。其七位置靠近墓口,图像漫漶不清,但据其腿部特征,可判定为畏兽。(图7)

图6 忻州九原岗北朝壁画墓西壁畏兽其五

图7 忻州九原岗北朝壁画墓西壁畏兽其六、其七

东壁可见4只:其一着红色短裤,回望东壁骑龙仙人(图8);其二因盗掘而形象有所损毁(图9);其三、其四畏兽形象因坍压而有所损毁,但从其跣足利爪,膝后翎羽等特点依然明显(图10)。另甬道顶部可见1只,此畏兽为正面形象,通身靛蓝,着黄色短裤(图11)。

图8 忻州九原岗北朝壁画墓东壁畏兽其一

图9 忻州九原岗北朝壁画墓东壁畏兽其二

图10 忻州九原岗北朝壁画墓东壁畏兽其三、其四

图11 甬道顶部畏兽形象

通过上文一一罗列,可见九原岗北朝壁画墓中的“畏兽”贯穿于墓室壁画“升天图”中,与其他仙灵奇怪共同构成一幅完整画面,它们形象高度统一:均为人形兽面,宽鼻巨口、利爪獠牙、焰肩翎羽,上身赤裸,下着短裤。如此特征之畏兽在山西地区的北朝考古发现中多有体现。

2002年太原王家峰北齐徐显秀墓墓室中可见两只向下俯冲畏兽形象,这两只畏兽形象相似,通体靛蓝着红色短裤,兽面长舌,周围绘以云气花卉,左右相对画于墓室南壁墓门上方(图12)。[8]

图12 太原北齐徐显秀墓室中的向下俯冲畏兽形象

1979年在太原王郭村发现的北齐娄睿墓中也可见此种畏兽形象,报告中称其为“边歌边舞、驱赶鬼神的方相氏”,与旁边的獬豸一起共同绘于甬道东壁。(图13)[8](P74)

图13 娄睿墓墓室甬道东壁獬豸与畏兽

在娄睿墓壁画右上而下共为四层,分别为天象图、十二辰图、四神图、墓主人夫妇对坐及出行图,在青龙并列位置墓室东壁有一畏兽形雷公形象,人形鬼面、袒腹跣足、焰肩翎羽,手脚持槌,周围环绕十余面天鼓,似隆隆有声,其形象与九原岗墓道西壁雷公形象如出同源。(图14)

图14 墓室东壁第三层畏兽形雷公

2008年山西朔州水泉梁壁画墓同样属于北朝时期,其规模小于娄睿墓,其壁画主要分布于甬道及墓室中,现经山西省考古研究所及山西博物院通力合作,其壁画内容基本保存完整。按照壁画风格,其年代应该也在东魏北齐时期,墓室内壁画与娄睿墓类似,同样分为四层,由上而下分别为天象图、四神图、十二辰图、墓主夫妇对坐及出行图。与娄睿墓不同的是二三层的主题内容顺序调换,在墓室西壁画第二层四神图之间,绘有持物疾行于云气之畏兽形象(图15)。[9]

图15 朔州水泉梁墓室西壁畏兽形象

此种焰肩獠牙,人形鬼面的畏兽形象不仅存于北朝墓葬壁画之中,在墓主遗物、造像石刻、传世画卷之中亦能寻其踪迹,刘美斌在其《北朝畏兽研究》中就北朝畏兽种类、分布的现有资料做了全面而系统的整理,[10]在此不加赘述,仅分别举例如下:

娄睿墓中出土五件琥珀饰物,报告中称描述其“大腹粗臂、猴面长腿”,称其为“猴形器”(图16),现考察其形象及钻孔造型,同样应为墓主人佩带的畏兽形象装饰。此外可见一翅膀形蚌饰,疑其为畏兽之焰肩部分(图17)。[9]

图16 娄睿墓出土畏兽形琥珀饰品

图17 娄睿墓出土残蚌饰片

1973年在山西寿阳发现北齐河清元年(562年)顺阳王厍狄迴洛墓。墓中出土“玛瑙兽首人面雕像”。据原报告中墓主遗物出土位置描述,此雕像与一串玛瑙珠串为男性墓主胸前佩戴的装饰品。[11]此兽首人面雕像与珠串现藏于山西博物院,质料似琥珀,深目凸鼻,凶牙毕露。坦胸露腹,短裤跣足。双手按膝作蹲式,应该同样为畏兽形象饰品。

图18 厍狄迴洛墓出土琥珀畏兽及玛瑙珠串

山西博物院馆藏东魏程哲碑在清朝光绪年间被发现,历来被各界学者所重视,碑有额题“大魏天平元年岁次”,即东魏孝静帝元年(534年),碑刻造像与书法堪称北朝佳作,但两侧阴刻很少有人注意,两侧由上而下依次阴刻有畏兽、飞天、宝珠花。碑刻畏兽鬼面人形,短裤跣足,焰肩坦腹,双臂舒展呈飞行状。(图19)

传世绢本画中的畏兽形象不多,大概仅能从宋摹本《洛神赋图》中可见一二,《洛神赋图》原作东晋顾恺之,其在画中所绘曹植诗句中“屏翳收风,川后静波”所述之屏翳,兽首人身,肩生羽翼,利爪獠牙,着白色短裤,极为符合本文所讨论之畏兽形象。(图20)《山海经·海外东经》中载“雨师妾在其北。”郭璞注曰:“雨师,谓屏翳也。”[1](P190)而九原岗墓道壁画中可见风伯与雨师俱为人身,其形象并不等同于畏兽。(图21)可见魏晋时期,不同画师对当时仙怪们的形象有不同理解,畏兽形象为当时仙灵神怪体系中的通用粉本,可化作雷神、雨师等不同角色。

图20 《洛神赋图》中所绘屏翳

图21 九原岗北朝壁画墓中所绘风伯、雨师

三、源起祆教说

祆教源于波斯的琐罗亚斯德教,但在其发展的过程中并不完全等同于后者,祆教兴盛于阿契美尼到萨珊王朝的古波斯帝国。1923年陈垣先生发表《火祆教入中国考》成为研究祆教在华历史的奠基之作。北魏时期,祆教随粟特商队移民入华,在历史的长河中留下自己的印迹。世纪之交,在山西、陕西发现数处入华粟特祆教徒墓葬,使得在华祆教文化及对中原文化艺术的影响一时引得诸多学者所关注。祆教以圣火崇拜而著称,教徒所经之地火祠、火庙、火坛等遗迹与遗物多有发现。许多学者认为北朝时期广泛存在“焰肩”畏兽形象与此时东传的祆教关系紧密,甚至认为其源于祆教文化及艺术表现。持这一观点主要有施安昌先生在《北魏冯邕元氏墓志纹饰考》中的考证,姜伯勤先生的《莫高窟322窟持动物畏兽图像》、孙迪的《北响堂噼电造像考略》、张倩仪的《魏晋南北朝升天图研究》、尹夏清的《北朝隋唐石墓门及其相关问题研究》中也表示基本同意此观点。他们从历史背景、图像文化、古文音韵等诸多方面予以考证,但是根据已经确定的在山西、陕西发现的入华粟特祆教徒墓葬的文化特征来看,并非全部都带有明显的“焰肩”畏兽形象,即便存在这种形象,也无法找到畏兽形象源起祆教信仰或者畏兽为祆徒墓葬中核心地位的证据。

1999年太原虞弘墓的发现震惊中外,墓中出土了一具汉白玉石椁,石椁顶部呈歇山顶结构,整个石椁都有精美的石刻和彩绘,其中最精美的部分当属石椁的九块围挡,这九块围挡石刻,每块各有一大一小两个画面,既呈独立画面又组合构成一整幅历史风情画卷。据张庆捷先生考证,结合墓主虞弘独特的人生经历,9幅画面前4幅描绘了墓主人生前作为凡人的经历和本民族的生活情境,后5幅表现墓主逝世后进入天界,成为神以后模仿波斯王宴会及出行的场景。[12](P82-89)在石椁建筑门下方的基础中心位置,绘有左右“人首鸟身”使者护佑圣火的形象,石椁中可见头戴日月冠波斯王形象(图22、图23),而辅之以其他画面特征与墓志内容,墓主虞弘无疑是一位祆教教徒,石椁中的石刻文化特征也与祆教徒信奉“灵魂不灭说”,死后升入天堂之信仰相符合,整个虞弘墓石椁浮雕中并未有明显“焰肩”畏兽的形象。

图22 虞弘墓石椁及石椁门

图23 虞弘石椁中头戴日月形冠的波斯王形象及祭火形象

国内诸多博物馆中都收藏有波斯萨珊时期的银币,这些银币上同样也有拜火教中最具特征的文化符号,山西博物院馆藏波斯萨珊银币正面有一周联珠纹边框,中间为萨珊卑路斯王肖像,王冠下部有一周联珠纹边饰,中部与后部有堆叠装饰物,冠顶呈日月状,与虞弘墓波斯王形象头冠类似。银币背部同样一周联珠纹装饰边框,中间为拜火教祭坛,祭坛上燃有火焰,祭坛两面相对站立着两位祭祀,作拱手状。(图24)

图24 山西博物院馆藏波斯萨珊银币

持畏兽形象“西来说”的诸位学者以入华粟特人墓葬中有畏兽形象为装饰以为证据,但是将这些入华粟特人墓葬中的畏兽形象予以分析,却发现他们在其中并不占据主导地位。

2000年在西安市北郊发现安伽墓,墓主人安伽曾经担任过北周同州萨保,“萨保”即对粟商队首领的称呼,同时还有身兼主持祭祀之责。安伽墓中最珍贵的遗物,当属门额和石围屏上的石刻,其中门额上刻有乐伎飞天、供养侍者、人兽鸟身使者及火坛祭祀等场景,石榻的三面围屏上共有12幅石刻浮雕,展现了粟特人出行、狩猎、宴饮、乐舞等生活情景(图25、图26)。[13]但本文所关注的“焰肩”畏兽形象仅仅作为床榻石座的装饰,并未出现在核心位置上(图27)。

图25 安伽墓门额石刻彩绘

图26 安伽墓石床

图27 安伽墓石床榻下的畏兽石刻

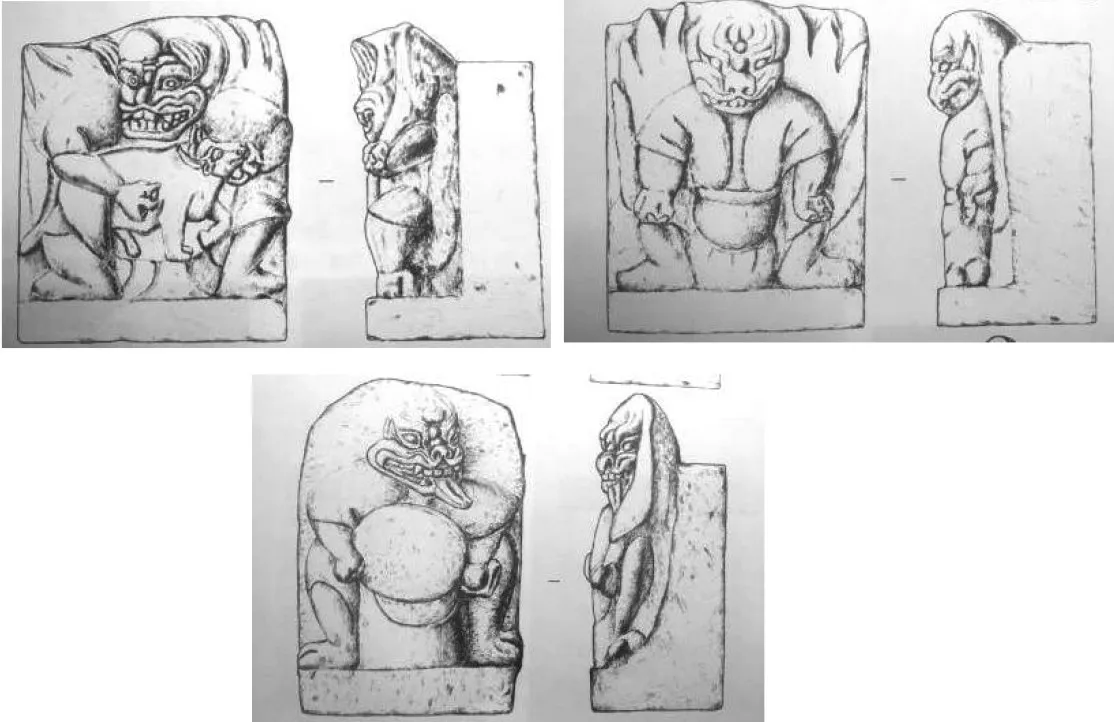

1993年陕西省靖边县发现的北周翟曹明墓因墓葬被盗,出土遗物仅剩浮雕石门、石狮、兽形石座、墓志。依墓志所述,墓主翟曹明为粟特诸国中的史国人,所剩遗物中最引人注目为浮雕石门,石门左右扉各刻有一持戟胡人武士,武士脚踩流云,头顶金圈,金圈上各有三个大小不等的日月头饰,威风凛凛(图28)。[14](P269-300)另从出土石座可以看出,墓主床榻与安伽墓石床榻形式相近,兽形石座造型为畏兽形象,同样未能在所遗留文物中占据核心地位(图29)。

图28 翟曹明墓石门

图29 翟曹明墓畏兽石座

同样在陕西发现的北周康业墓与凉州萨宝史君墓,其墓主人都被确认为入华粟特首领,其石椁装饰核心画面有四臂守护神、祆神、圣火祭祀、夫妻宴饮等场面,并未有“焰肩”畏兽形象。著名学者阿扎佩曾整理粟特绘画中的飞翔怪兽,包括带卷圈鱼尾的翼牛、带鱼尾的翼马、带鱼尾的翼驼、带鱼尾的翼狮,以及长颈龙等,[15](P71-81)但却没有本文所讨论的“焰肩”畏兽形象,因此畏兽形象源于祆教信仰这一说法还需要慎重讨论。

四、北朝畏兽形象解构元素探源

畏兽形象特征上文已多有描述,其形象特征中的“焰肩”部分已有多位学者进行过探讨,在汉代画像石中已可见其端倪:

1954年在山东沂南发现的汉代画像石墓,在墓门支柱上刻有兽面形象,在石柱中间最下层及西侧石柱最上层均有人形兽面的形象,其形象特征与后代畏兽的“焰肩”相近,极有可能有承继关系,鉴于其所在位置为墓门石柱,其伴生图像有伏羲女娲、青龙白虎、羽人祭祀等场景,[16](P12-29)不难想象是墓主人对死后升天世界的遐想,这些兽面形象出现的环境意义也与忻州九原岗北朝壁画墓中的畏兽图像相似(图30)。

图30 山东沂南汉画像石墓石柱东、中、西侧图像拓片

1941年在四川芦山县发掘的东汉上计史王晖的石棺,石棺为长方匣式,用整块红砂石凿成,棺盖顶端刻兽面纹饰,下刻长袍童子启门,与石棺其他位置“青龙、白虎、玄武”图像一起,意味接引墓主升天之意。此兽面纹嘴中衔环,双爪紧扣,深目宽鼻,肩生双翼,时人称为“饕餮”,其实即本文所讨论的“焰肩”畏兽形象,[17]此种图案依然流传后世,在太原北齐徐显秀墓门门额处可见类似图案。(图31、图32)

图31 东汉王晖石棺顶端石刻

图32 太原北齐徐显秀墓门额中的畏兽形象

许多学者们对于北朝畏兽形象往往只用“兽面人身”来概括,对于兽面中的“獠牙门齿”特征有所忽视。不同于新石器时代及夏商周时期铜器上的兽面纹,北朝畏兽图案中的“獠牙门齿”特征显得略有突兀。结合九原岗甬道顶部的畏兽形象与北齐徐显秀墓门额中的畏兽形象,注意其兽面长角与头顶中的“山字形”装饰,会发现其形象特征与九原岗墓门二层“门楼图”中铺首形象属于同一系统(图33),而这样的艺术造型在北朝很多遗物中都有体现(图34),这样的兽面铺首造型毫无疑问与汉代的兽面铺首形象有承继关系(图35)。而据陈垣先生在《火祆教在中国考》一文中论述:“火祆之名显中国,自北魏南梁始,其始谓之天神,晋宋以前无闻也”。[18](P109-133)根据畏兽形象中的“焰肩”与“门齿獠牙”特征推断,其形象至少可追溯至东汉时期,可知畏兽形象源于西传祆教说之不确。另参考前文中程哲碑与安伽墓石座中的畏兽形象,可看出它们并没什么显著区别,程哲为代郡太守,将其身世、生平及历史功绩刻在三面开龛的佛造像碑后,可见程哲本人笃行佛教。另娄睿也可作一例,在娄睿墓中的畏兽形象已有所提及,而在娄睿墓门门楣位置与徐显秀墓情况相同,同样有一畏兽形象(图36)。据《续高僧传·僧稠传》,娄睿曾为僧稠创开归戒于大冥山,在定州大兴佛教,甚至娄睿即字佛仁,[19](P103)可见其为佛教信徒。九原岗北朝壁画墓虽无法确定墓主人身份,但依其墓中“门楼图”壁画中上硕大的博山炉及莲花图案,墓主亦或信仰佛教。北朝时期,不同宗教信仰人的墓葬中均发现有畏兽形象,再次证明并非为某种宗教所特属。畏兽形象在护佑墓主升天的环境中频频出现,而根据前文山东沂南汉墓与王晖石棺的论述,这与东汉时期畏兽形象出现的环境是类似的,可见由汉至南北朝时期,畏兽形象作为护佑墓主“升天”的避邪形象而长期存在,其义就在于护佑墓主魂灵,是其升天的引导者与护卫者。

图33 九原岗“门楼图”中的兽面铺首

图34 大同市智家堡村北魏墓石棺床中间兽面纹

图35 山西博物院馆藏东汉时期铺首

图36 娄睿墓墓门门楣中的畏兽形象

结语

在影响“畏兽”发展演化的过程中,中国本土文化因素始终占据主导地位,其形象主要来源于中国传统的兽面形象。若将北朝“焰肩”畏兽形象予以解构,会发现其很多特征可在汉代追溯到其形象来源。粟特人墓葬中“焰肩”畏兽形象与中原贵族墓葬中并无太大区别,笔者更倾向于这是在北朝民族大融合的时代背景下,外来文化对中原文化的一种“接纳”。当然由于南北朝特殊的时代背景,此时墓葬中的祆教及佛教因素数不胜数,许多形象在与中原传统形象“和谐相处”。任何民族的文化艺术在吸收或借鉴其他民族文化艺术时,总是要立足于本民族的观念意志,在固有艺术形式基础上有所选择并加以改造。畏兽形象在北朝时期的变化及其伴生形象图案,更能反映出那个创新思变,多元融合的时代。