徽州家谱所见明代户帖文书探析

2022-03-23李明泽董家魁

李明泽,董家魁

(安徽师范大学图书馆,安徽 芜湖 241002)

徽州素有“谱牒之海”之称,存世家谱数以千计,卷帙浩繁。家谱记载的内容包罗万象,有姓氏的起源及姓氏分布、迁徙,有人物传记精选及重要历史事件剪辑,还有涉及封建宗法、经济发展、社会变迁史料等专题资料。这些造就了家谱一定意义上成为关于宗族的“百科全书”。[1]

据《徽州文书类目》中的分类,户帖属于官府文书。[2](P665)明清徽州家谱收录的“户帖”文书,是家谱编修者把征集的《户帖》原件,直接在谱中记录其形制及内容信息,真实反映文书原貌,成为研究国家治理不可多得的第一手资料。葛金芳在《宋代户贴考释》[3]一文中首次全面考释宋代户贴,其认为户贴以民户田产及其税额为主要内容,基本功能为通知民户纳税,并且能够起到确认产权的作用。户帖发展到明代已经达到鼎盛时期,学界对明代户帖从不同角度都做了考察与探讨,如吴展的《明代户帖的史料价值与版本价值》,[4]认为户帖既可以做身份证明,亦可做应差服役、交纳赋税的凭证。陈学文的《明初户帖制度的建立与户帖格式》[5]阐述了户帖建立的原因及其户帖中所反映的问题等。但大多数研究还停留在制度、内容考核方面,还缺少对徽州家谱中明代户帖的相关问题进行探讨,本文将对徽州家谱中所见的明代户帖文书略作探析。

一、徽州家谱所见明代户帖文书存世数量及分布

对于户帖记载多见于史书,且户帖存世极少,难以见其户帖原件。户帖原件主要收录于方志、家谱、文书等处,由于四处散落,所以有格式、内容完整的户帖原件显得格外珍贵。本文专门对所见徽州家谱中明代户帖原件进行整理,搜集了一些户帖“抄白”件,计有7件,其主要地域分布:歙县3件、祁门县1件、绩溪县2件、黟县1件。这些户帖的格式、内容均较完整。

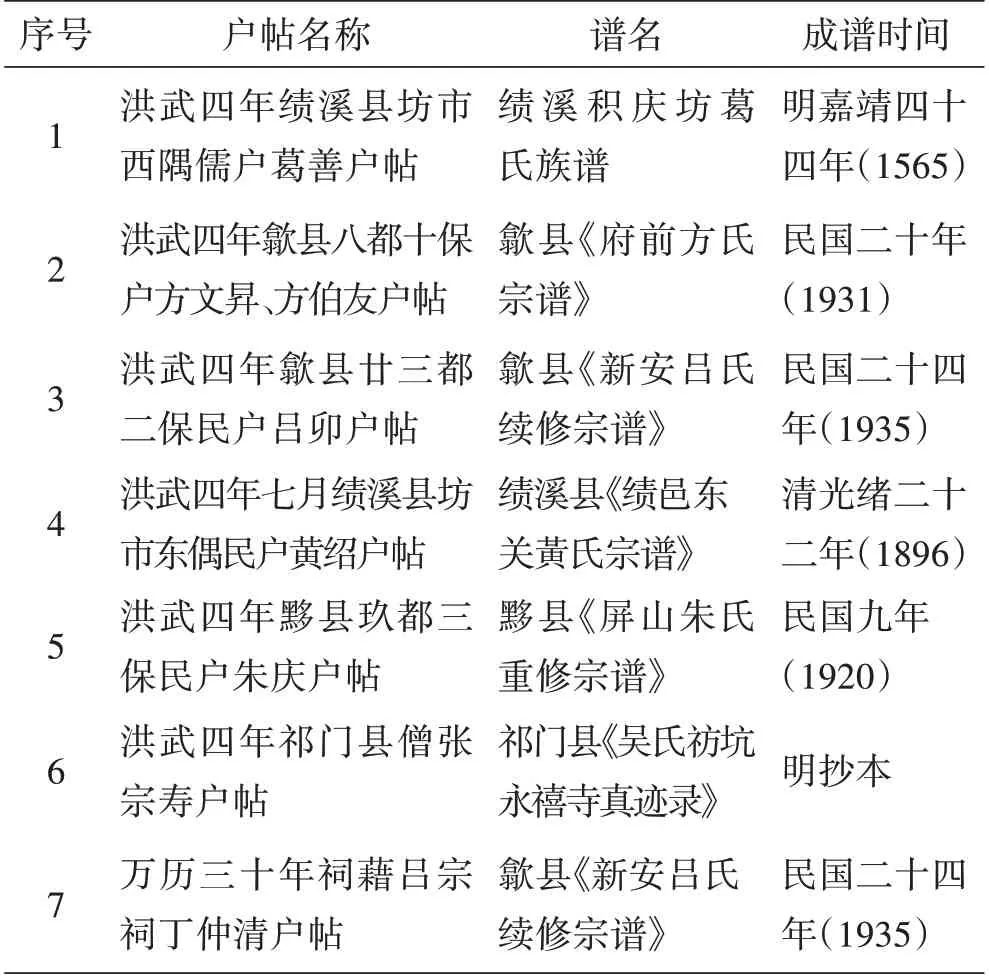

为便于研究,依据户帖内容,笔者对户帖进行了重命名,列表如下(表1):

表1 徽州家谱所见明代户贴统计表

关于徽州家谱中的明代户帖文书,笔者目前所见有:王振忠在文章《〈新安吕氏宗谱〉中的一份明初徽州户帖》[6]中,介绍了歙县《新安吕氏续修宗谱》所录“洪武四年歙县廿三都二保民户吕卯户帖”;郑小春在《洪武四年祁门县僧张宗寿户帖的发现及其价值》[7]一文中,研究介绍祁门县《吴氏祊坑永禧寺真迹录》收录的“洪武四年祁门县僧张宗寿户帖”等户帖。其余几件户帖文书,为笔者在国家图书馆、上海图书馆、美国犹他家谱中心等单位的馆藏家谱中新查阅。

二、徽州家谱所见明代户帖文书相关问题

在对所见徽州家谱中明代户帖进行搜集整理的过程中,发现若干户帖之间有不同之处,在已有明代户帖研究成果中并未对其进行阐述,且在一些问题上还有分歧。以下对其中出现的几个问题进行论述。

(一)明代户帖中“民由”“户由” 在明清徽州家谱中,笔者发现两件户帖题头名称不同,如明代《绩溪积庆坊葛氏族谱》所录的“洪武四年绩溪县坊市西隅儒户葛善户帖”题头称“国朝户由”;而民国歙县《府前方氏宗谱》所录的“洪武四年歙县八都十保户方文昇、方伯友户帖”题头则称“民由”。

冯尔康先生认为,户由是户帖的另一种称呼,由于“户由”与“户帖”在内容、性质、作用等诸方面相同,他认为户由即户帖。[8]据刘辰著《国初事迹》中记载“太祖亲征城池,给民户由,俱自花押,后追之”。[9](P14)我们可以确定,初次“给民户由”是在朱元璋“亲征城池”之时。“户帖”政策颁布于洪武三年,迟于“户由”颁布时期。据明代《绩溪积庆坊葛氏族谱》所录的“洪武四年绩溪县坊市西隅儒户葛善户帖”,户帖前便是“国朝户由”,所以户由即是户帖这一点是没有问题的。而民国歙县《府前方氏宗谱》所录的“洪武四年歙县八都十保户方文昇、方伯友户帖”前,则是官府审验公文,即人户需持该公文审领民由。

现将“洪武四年歙县八都十保户方文昇、方伯友户帖”摘录如下:

民由

明洪武四年辛亥,诏韩国公李善长,为严查天下百姓、军民、匠户人等,悉知各姓供报官,给民由始终本末。某虑来历某处为官,以分良贱事,韩府查得,方姓之族,出自伏羲以来,榆罔之子,雷公封于方山,以方为姓。流传至今一百五十余世,数千余载处方姓之来历,其甚远矣。汉有伟公,孝元帝时,历官翰林学士,永光元年拜为国子祭酒,储公贤良方正,天下第一;唐有玄英,著书若干卷,因兔唇不仕,隐居桐江,钓莹严子陵祠配享;宋有庚旺孜寇大功,封为文武节度使南康大将军,历朝多士科甲禅聊,今验方姓支图,历朝所遗,迁居甚明,果是世家大族也。

韩府验过吾氏宗支图併 韩 储于寅公等容像

赐印供报官给民由于后

洪武官给民由

户部洪武三年十一月二十六日钦奉

圣旨说,与户部官知道,如今天下太平时也,止是户口不明白哩,教中书省置下,天下户口的勘合文簿户帖,你每户部家出榜,去教那有司官,将他所管的,应有百姓,都教入官附名字,写著他家人口多少,寫得真著,与那百姓一箇户帖。上用半印勘合。都取勘来了,我这大军如今不出征了,都教去各州县里,下著遠地里去点户,比勘合,比着的便是好百姓,比不著的便拿来做军,比到其间有司官隐瞒了的,将那有司官吏处斩,百姓每自躲避了的,依律要了罪过,孥来做军。钦此,徐钦遵外,今给半印勘合,户帖付本户收执者。

一户徽州府县八都十保民户方交昇方伯友

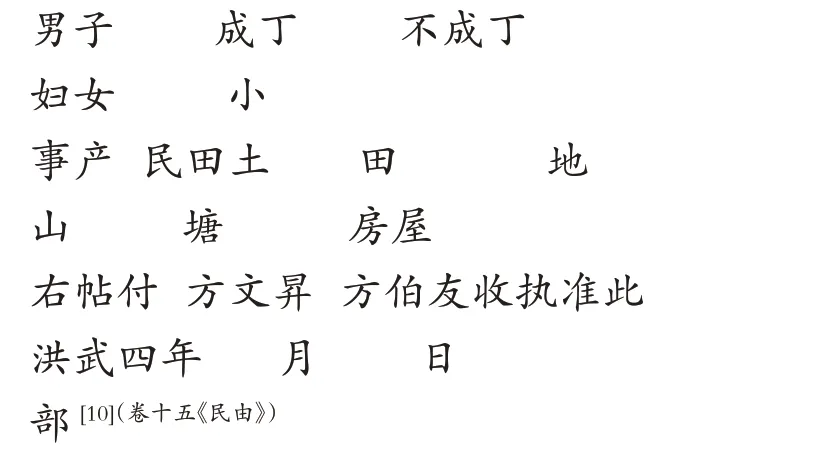

男子 成丁 不成丁妇女 小事产 民田土 田 地山 塘 房屋右帖付 方文昇 方伯友收执准此洪武四年 月 日部[10](卷十五《民由》)

该“民由”户帖与“户由”户帖有一个不同之处,即多出了韩府查验宗谱环节,验明“方姓支图,历朝所遗,迁居甚明,果是世家大族也。”后“赐印供报官给民由”。

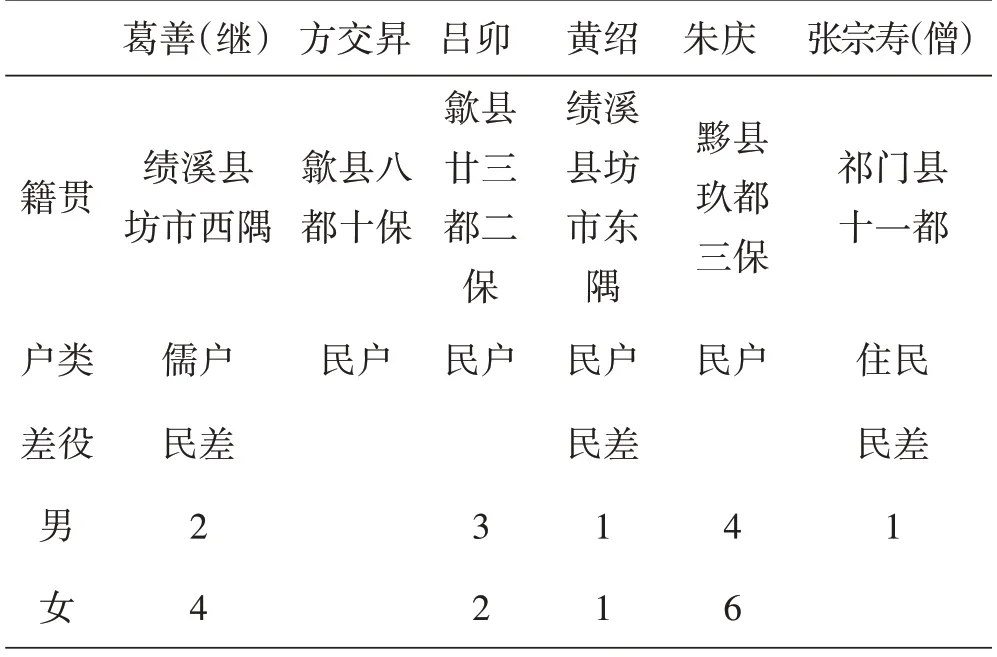

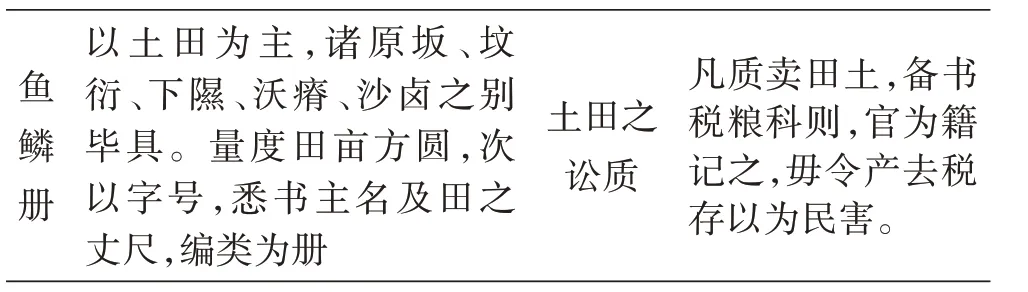

从现有的徽州家谱所录户帖比较来看,这份户帖的特别之处显而易见,现表2分析如下:

表2 民由、户由比较表

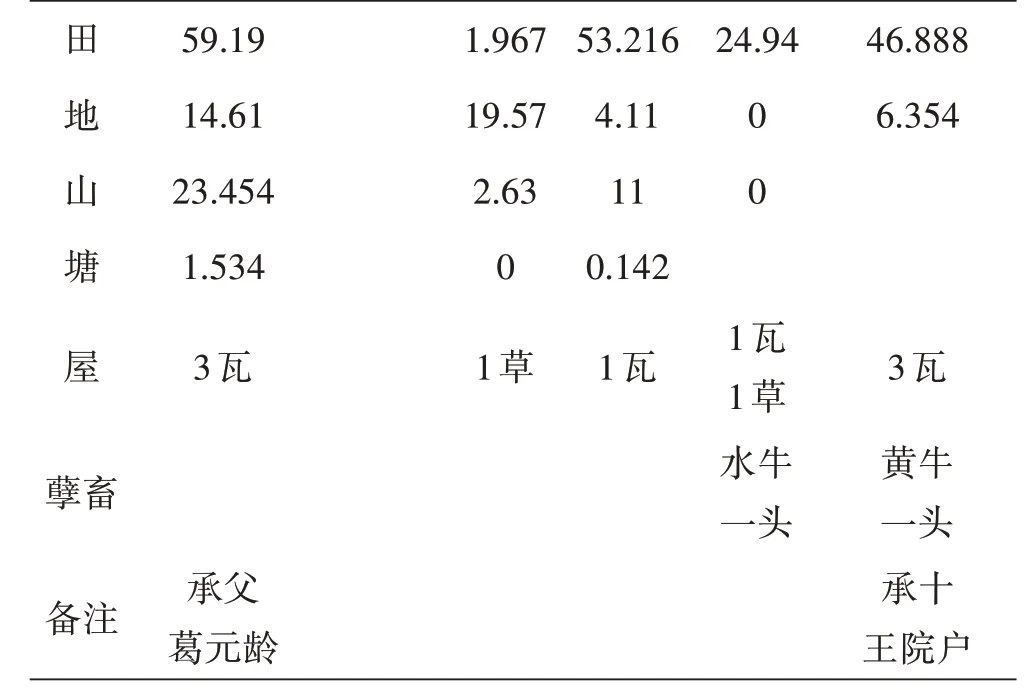

田 地 山 塘 屋 孽畜59.19 14.61 23.454 1.534 1.967 19.57 2.63 0 53.216 4.11 11 0.142 24.94 00 46.888 6.354 3瓦1草1瓦1瓦1草水牛一头备注承父葛元龄3瓦黄牛一头承十王院户

从这份表中,可以看出“民由”户帖人口事产登记均为空。由此推测,各地家族需要携宗图谱至韩府(李善长官府)报验,获得“赐印供报官给民由”户帖。也就是家族成员再持空白的“民由”户帖领取“户由”户帖。

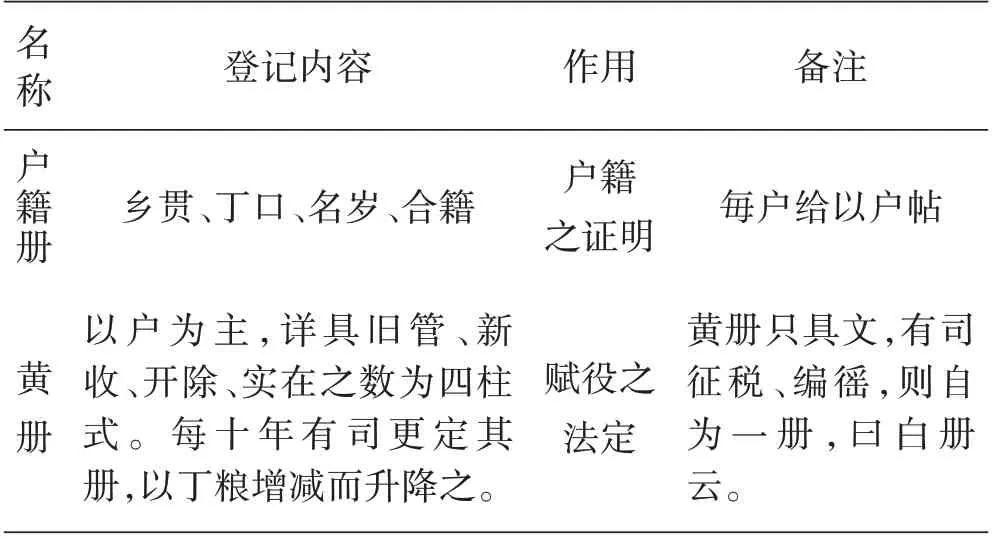

(二)黄册、鱼鳞册的颁发与户帖制度的运行 面对“元季丧乱,版籍多亡,田赋无准”[11](卷77,P1256)之局面,明洪武元年(1368),明太祖诏:“户口版籍应用典故文字,已令总兵官收拾,其或迷失在军民之间者,许令官司送纳”。[12](P14)及时收集元朝的“户卷”,并着手对明朝户籍进行编制。次年即令“人户以籍为断”。三年诏令“户部籍天下户口,毎户给以户帖”“各书其户之乡贯、丁口、名岁、合籍,与帖以字号编为勘合”,所以洪武帖也被称为“勘合户帖”。洪武十四年(1381)“诏天下编赋役黄册”,官府每十年“更定其册,以丁粮增减而升降之。”洪武二十年(1387),“量度田亩方圆,次以字号,悉书主名及田之丈尺,编类为册,状如鱼鳞,号曰鱼鳞图册”。从此,黄册“以户为主,详具旧管、新收、开除、实在之数为四柱式。”鱼鳞图册“以土田为母,诸原坂、坟衍、下隰、沃瘠、沙卤之别毕具”,形成了“鱼鳞册为经,土田之讼质焉。黄册为纬,赋役之法定焉”的社会管理秩序。[13]极大地加强了户籍、税法制度,限制了富裕人民隐瞒人丁、逃避徭役赋税的弊端。以下将三者进行对比分析(表3)。

表3 明代的户帖、黄册、鱼鳞册分类表

注:资料来源于《明史·志第五十三·食货一》《户口·田制·屯田·庄田》

从上表内容来看,户籍册、黄册、鱼鳞册登记内容侧重点不同,所起的作用也不一样,相互之间既有联系也有区别。黄册以户为主,有事产更新、丁粮赋役征收,其内容与户帖重复,但是仅为官府所持有,不能替代户给人户一份。有学者认为黄册的出现替代了户帖,由此户帖逐渐退出历史。

万历《福宁州志》卷七《食货志·户口》中曰“国朝洪武二十四年,户给一帖,以书丁产,岁核于有司,十岁而登之黄册。然郡邑大夫,数一更,若过宾之于传舍,不甚急也。而户帖遂废,吾州之籍,自嘉靖以视,洪武户减三之二、口减五之三,自今以视嘉靖,不能加其什一。[14](卷七《食货志·户口》,P330)”由此可见,洪武二十四年(1391)户帖制度仍在运行。

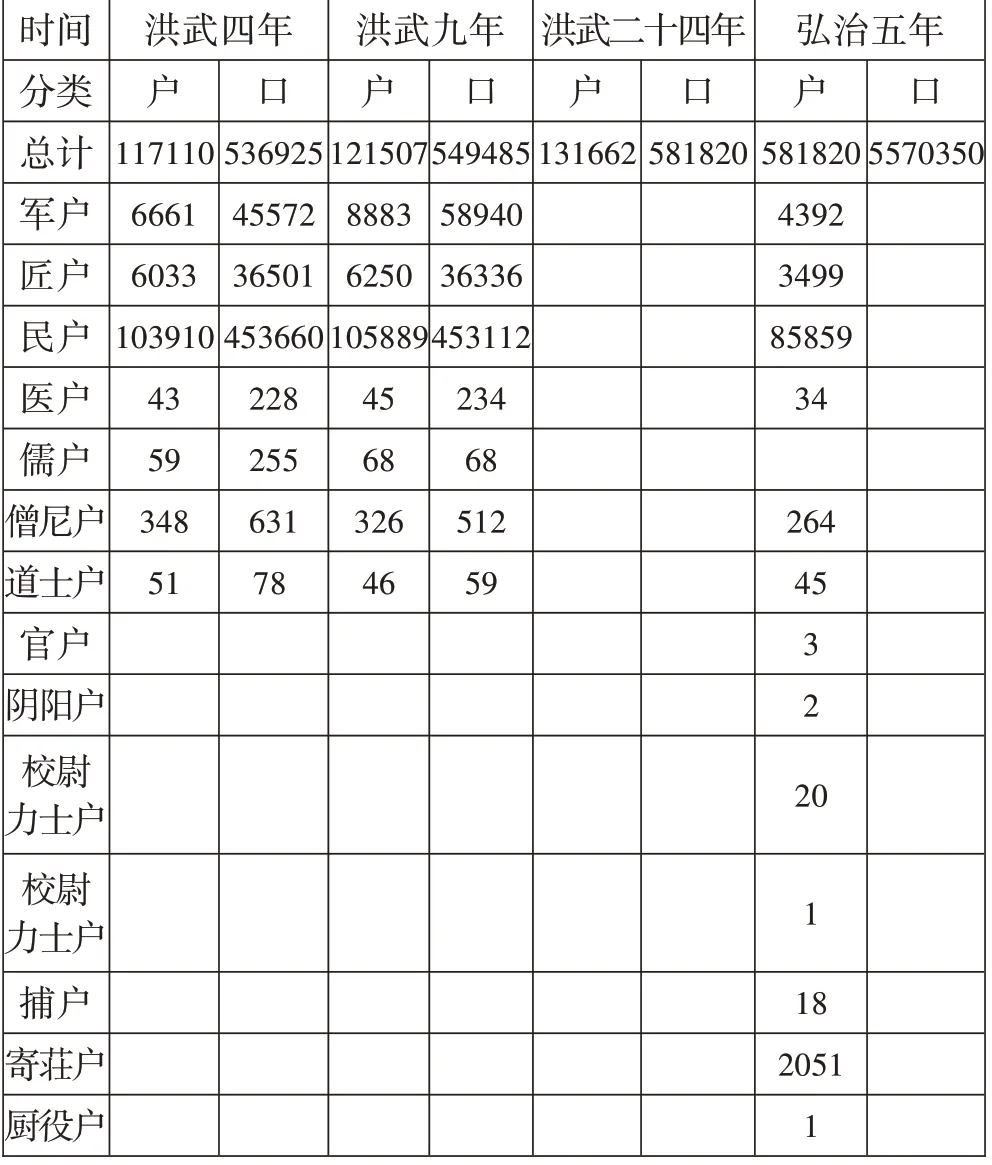

据弘治《徽州府志》记载,明弘治五年(1492)户籍登记比洪武九年(1376)登记类别多出了官户、阴阳户、校尉力士户、勇士户、捕户、寄荘户、厨役户等七类,如表4。这说明弘治五年户帖制度仍在徽州地区运行。

表4 户籍数统计表

笔者在歙县《新安吕氏续修宗谱》所录史料中,发现了万历二十年(1592)、万历三十年(1602)的吕宗祠户帖,这二则户帖更有力地说明了明嘉靖时期(1522-1566)以后,户帖制度是一直在运行的。为便于考察,现将这二则户帖辑录如下:

户帖一

万历二十年吕宗祠户所造实征册

西关二图六甲一户吕宗祠(歙县)

成丁一口吕学明 米五斗一升捌合贰勺

天字二千一十号田乙亩四分一亳七丝土名呈塘下

天字二千六十一号田乙亩七厘四毫六丝土名车田

调字二千五百八十七号田乙亩三分六厘五亳 土名金刚墩

岗字二十四号田二亩八分三厘七丝土名葛塘干

木字七百四十九号田乙亩土名坪上

竭字一千三百二十八号地乙分九厘五亳(祠基)土名太平寺

竭字一千三百三十三号地贰分七厘九毫七丝(坟地)土名太平寺

天字二千一十号塘九厘八毫乙丝土名呈塘

天字二千六十一号塘七厘五亳土名车田

官民一则田地塘共八亩三分二厘八丝

户帖二

万历三十年祠藉吕宗祠丁仲清户帖

一户吕宗祠 丁仲清 硃笔字 祠藉

成丁一口

不成丁 口

官民米五斗乙升八合贰勺

右给付本户准此

全印

万历三十年十一月十八日户给[15]

这二则户帖,在内容、格式上少了洪武初格式,户帖上的圣旨,多了“米五斗一升捌合贰勺”“官民米五斗乙升八合贰勺”税额,基本形制融入黄册登记的内容,说明明代后期的户帖功能增加了物权内容。

(三)明以后户帖中物权制度逐渐加强 户帖最早见于晚唐时期,宋明达到顶峰,清代户帖较少。在不同历史社会时期,户帖为适应统治,其作用性质也在不断的发生变化。葛金芳在其《宋代户帖考释》[3]一文中提出,宋代户帖是以民户田产及其税额为主要内容,基本功能是通知民户应纳税额,但不涉及户籍。

休宁《富溪程氏祖训家规封邱渊源合编》[16]中收录了《高岭祖墓渊源录》,其中的“宋宝庆元年竹山知县程汝迁户帖”是讫今存世且完整的宋代户帖。为便于研究,现将此帖附于下:

立程竹山知县户帖

权县事据程尚书宅竹山知县位干人汪胜赍休宁县牒称,昨来本使宅新竹山知县位,买到本县崇化郑悔等桑地等,乞招割产税,立竹山知县户,逐年输纳,乞给户帖照应事。奉判:给须至给户帖照应者。

程竹山知县户

一、割郑悔户土名高岭二等平桑地二角一十一步,又二等平桑地乙么三角十步,火人基地二角五十三步,合起产钱七文,绢三寸分、盐九勺三抄、绢一寸二分,加四贯五百八十文。

一、割余监税户坟边茅山一十么,经界均二税,已上折科实纳本税绢四寸二分。

右给户帖付竹山知县宅干人汪胜,照应输纳

宝庆元年十月日帖户帖官印[16]

从上述宋代户帖中,可以看到,宋代户帖中会根据田亩广狭决定税额高低,因此可作为居民的产权凭证,不过上述户帖只记载了交税记录,并没有相关人丁事产的记录。冯剑辉在《宋代户帖的个案研究》[17]一文中对该户帖进行了分析,他认为,土地交易须按照规定,通过户帖进行产权和纳税人变更登记。户帖记载的内容应当有户主姓名与居地、立户缘由、原户主姓名、土地地名、类别和面积、应纳税额(包括正税和附加税)、批准立户的政府机关和时间,并且户帖须载明土地类别。由此,冯剑辉的结论是:户帖是宋代土地产权登记和征税的凭证,而不涉及人口和户籍管理,也不是收税通知单。户帖最主要的功能是官府依之征税、民间确认产权的根据,其他功能都是在此基础上派生出来的。

再来看一下明代户帖,为方便将其与宋代对比,将原文附于下:

户部洪武三年十一月二十六日钦奉

圣旨说,与户部官道,如今天下太平了也,止是户口不明白哩,教中书省置下,天下户口的勘合文簿户帖,你每户部家出榜,去教那有司官,将他所管的,应有百姓都教入官,附名字,写着他家人口多少,写得真着,与那百姓一箇户帖。上用半印勘合。都取勘来了,我这大军如今不出征了,都教去各州县里下著,远地里去点户比勘合,比着的便是好百姓,比不着的便挐来做军,比到其间有司官隐瞒了的,将那有司官吏处斩,百姓每自躲了的,依律要了,罪过挲来做军。钦此,徐钦遵外,今给半印勘合,户帖付本户收执者。

一户,徽州府歙县廿三都二保民户,吕卯计家伍口

男子三口

成丁二口

本身年五十三岁,弟寅孙年贰拾贰岁

不成丁壹口

男九孙年玖岁

妇女贰口

大壹口 妻何黄年肆拾伍发

小壹口 女闲弟年肆岁

事产,民田,土拾肆亩玖分捌厘柒毫

田壹亩玖分陆厘七毫,地十亩玖分伍厘柒亳,山二亩陆厘叁毫 塘无

房屋 草屋壹间 马蓄无

右户帖付吕卯收执准此全印

洪武四年 月日押

墨字四伯十九号半印[15]

宋代户帖与明代户帖在格式内容上产生了明显的区别,由上面户帖可以看到,明代户帖的格式与基本内容,主要由三部分构成。开头以明太祖的圣旨为帖文的主要内容,朱元璋用口语化的陈述申明建立户帖的意义,对百姓以及官吏做出明确的规定,百姓不得隐瞒躲避,需据实上报,对官吏要求发现百姓有所隐瞒,要严惩不贷,不得包庇。正文记载了户帖的主体,需写明籍贯、户主名、户数、男子丁数、妇女数以及与户主关系、事产(基田地、耕田,瓦屋或草屋、船本)。结尾处为令印、编号、年月日,最后需要官吏签押。

由上述宋明两代户帖对比分析,可以看到洪武时期相比宋代更注重户帖制度的发展,由此物产制度也在逐渐加强,这可能与当时明初所处的历史背景有关,对于刚平定天下的朱元璋急需巩固政权,而户帖刚好作为有效管理户口,收取赋税的渠道,国家的财力、治安等均离不开户帖,物权制度的进一步加强同时也意味着中央集权制的不断加强。

三、徽州家谱所见明代户帖文书的特点及价值

(一)主要特点 笔者在查阅家谱时发现,户帖文书一般收录在家谱的卷首和卷末,主要特点有:

其一,有的家谱把户帖文书放在卷首,珍视类为圣旨、敕牒、恩荣,以为证本清源,光耀家谱。如:明嘉靖四十四年绩溪积庆坊《葛氏族谱》,[18]就是将《洪武四年七月绩溪县坊市西隅儒户葛善户帖》放在卷首《凡例》之后,且附《葛氏砧基簿叙》述户籍事产登记情况说明;清光绪二十二年绩溪《东关黄氏续修宗谱》[19]将《绩溪县坊市东偶民户黄绍户帖》,编录于卷首《帝王制作》内的敕谕之后,在《凡例》文中称“放入卷首以为尊也”;明嘉靖三十六年《休邑敉宁刘氏本支谱》[20]更是将《大德五年休宁县城东北隅儒户刘文新户帖》,同《刘氏历世迁居图》、始祖刘依仁及明代刘氏宗祠绘图、《休宁刘氏祠堂创修始末》相编排作为凡例,置于正文分卷之前。

其二,有的家谱把户帖文书放在卷末,作为文书史料和族产证明。如民国二十年歙县《府前方氏宗谱》[10](卷十五《民由》)收录的《洪武四年歙县八都十保户方文昇、方伯友户帖》,则同宸纶、廟额、奏状、呈祠、禁示、批牍存于卷十五,作为官府文书收藏;民国二十四年歙县《新安吕氏续修宗谱》[15]收录的《洪武四年歙县廿三都二保民户吕卯户帖》《万历三十年祠藉吕宗祠丁仲清户帖》,列入卷六《负冤禀帖历朝实录》,作为族产证明材料;民国九年黟县《屏山朱氏重修宗谱》[21]收录的《洪武四年黟县玖都三保民户朱庆户帖》,则列入卷七《谱表、印帖》作为史料收集。

其三,有的家谱把户帖文书作为附录卷,独立收录,以资证明。如祁门县(明抄本)《吴氏祊坑永禧寺真迹录》[22]的《洪武四年祁门县僧张宗寿户帖》;休宁《富溪程氏祖训家规封邱渊源合编》[16]收录《高岭祖墓渊源录》附件《宋宝庆元年竹山知县程汝迁户帖》,都作为重要的证据史料保存。

(二)学术价值 徽州家谱所见明代户帖文书反映了明代的人口户籍、土地事产、社会治理情况,为比较和系统研究社会管理制度演变提供了实证史料。主要体现在以下三个方面:

第一,补充了户贴文书相关研究资料。户贴原件收录载体各不相同,有收录于方志中,有收录于家谱中等。本文所录户贴均来自于徽州家谱中,原件散落于徽州各姓家谱之中,不便于系统性比较研究。除王振忠和郑小春在其文章中提到的“洪武四年歙县廿三都二保民户吕卯户帖”和“洪武四年祁门县僧张宗寿户帖”外,笔者后又于各大图书馆以及收录家谱网站等进行搜集整理,归为一辑,一方面丰富了户贴研究的资料库,另一方面有助于学者进行系统深入的对比研究。

第二,户贴制度为现今社会治理运行提供参考。户帖文书在社会发展的不同时期,为迎合统治者治理国家的需要,在运行过程中各有侧重,发挥的作用也不尽相同,使得其表现形式具有多样性。如冯剑辉在《宋代户贴的个案研究》中提出户贴是宋代长期实行的一项重要的土地和税收管理制度。[17]又如郑旭东的《元代户籍文书系统再检讨—以新发现元湖州路户籍文书为中心》中所列户贴文书则主要记录的是户主、事产、人口等,说明元代户籍并不直接用于征收赋税。[23]通过对户贴制度系统性研究,从而发现社会治理进程中治理的方法和规律。

第三,徽州家谱保存了户贴原件的完整性。户帖文书被家谱编修者直接载入谱中,使得现今人们才能捕捉到户贴存在的痕迹,并进一步探寻其发展历程。户贴运行与时代背景息息相关,徽州家谱保留了户贴的形制及内容信息,真实反映文书原貌,如在“洪武四年歙县廿三都二保民户吕卯户帖”中,记载的户贴前有实行户贴制度的意义,后有记录户主名、籍贯、人丁、事产、与户主关系等,最后处则为令印、编号、年月日以及官吏签押。整个户贴完整记录了颁发流程以及登记情况,徽州家谱保证了其完整性,成为研究国家治理不可多得的一手资料。

综上所述,户贴从赋税凭证到记载人口事产,它的发展一直在适应统治者的需求中不断变化。明代户帖在内容上除了记载了人口、事产、牲畜等家庭生活基本情况之外,还将皇帝的圣旨放在帖文最前面,要将皇帝旨意直接传达给每位民众,足以见得其对户帖的重视。而户帖原件所见之处,最多的即是在徽州家谱中,宗族会根据户帖给予的意义不同将其置于家谱不同位置。由于徽州家谱很好地保存了户帖原件,将分散的户帖归为一处,使得其成为研究户帖不可多得的资料来源。