《秋天的怀念》:我们到底应该教什么

2021-11-22李露

李露

摘 要 很多教师在对《秋天的怀念》进行文本解读时,都存在情感解读单一和目标设置偏离文本中心的情况。基于《秋天的怀念》教学现状进行文本解读,笔者发现这篇文章的独特之处在于作者将贯穿在“三次看花”过程中“我”情感态度的变化作为文章的叙事线索,并围绕这一线索通过独特的语句和细节描写表达了“母亲的爱”“好好儿活”以及“忏悔愧疚”的独特的情感体验。在文本解读的基础上进而可以提炼出本文的三点核心教学内容:一、梳理文章的叙事脉络,把握文中“我”情感态度变化的叙事线索;二、通过朗读、揣摩文中母亲的细节描写,来感受坚强、隐忍的母亲对“我”细致入微的爱;三、通过分析叙事线索的走向,理解作者对母亲深深的忏悔之情,从而深入体会“好好儿活”的内涵。

关键词 《秋天的怀念》;文本解读;教学内容

《秋天的怀念》是作家史铁生的代表作之一,胡山林评价这篇散文:“全文无一处、无一字提及母爱,但母爱渗透于每件事、每句话、每一表情动作,甚至每个字上;句句含情,字字如金,铸就一篇感人至深的经典美文。”这篇散文曾入选苏教版、华师大版和人教版的中学语文教材中,现又收录在2017年投入使用的统编本教材中,可见这篇散文重要的教学价值。对现有公开发表的教学设计和课堂实录进行整理和分析,笔者发现一线的语文教师在对这篇经典的叙事性散文进行文本解读时仍然存在一些问题。教师的文本解读是教学内容确定的重要来源,教师文本解读的能力直接影响学生阅读方式的选择和阅读理解的深度。基于此,笔者认为对《秋天的怀念》这篇课文做深入且系统的文本解读和核心教学内容的确定是十分有必要的。

一、《秋天的怀念》教学现状

《秋天的怀念》写于史铁生母亲去世的七年后,这位作家儿子用最真实、简单的笔触写出了他与母亲生活的细节以及他对母亲真挚的情感,这篇文章文字表达十分克制朴实,但从中体味到的情感却十分动人。大多数语文教师在进行文本解读时,也会将重点放在对文中情感的体味上,总体来说,有以下三种情感解读倾向:一是通过对文中细节描写的品味来感受母亲对儿子的爱;二是通过对比分析来感受我对母亲的忏悔和怀念之情;三是品味母亲所说的“好好活儿”的内涵。事实上这三种情感都存在于这篇课文之中,只偏向于哪一种都可能造成片面解读的结果,但在目前笔者所搜集到的教学设计和课堂实录中,几乎没有教师能同时关注到这三种情感内容,即使有教师关注到了,对于这三者之间的关系处理也仍处于混乱不清的状态。以于永正、窦桂梅和李向前这三位名师的课例为例,于永正老师将教学内容的重点放在“潜心涵泳·研读母亲”这一教学环节上,主要让学生品味细节描写中的母爱;窦桂梅老师把情感教学内容的落点放在理解母爱的内涵和探究“好好儿活”的内涵上;李前尚老师主要将情感教学的重点放在母亲对儿子的爱、“我”对母亲的怀念和“我”对新生活的向往上。把母爱作为这篇散文情感教学内容的落脚点,忽略了散文“贵在有我”的艺术特征,因为母爱是母亲对我的爱,而“贵在有我”的情感表达应该是作者对于这份母爱的独特感悟,因此品味母爱只是这篇散文情感教学的起点,而非終点。把文章的情感教学内容落在“好好儿活”上,是对“母爱”内涵的进一步解读,但是“好好活儿”更像是一种对未来的寄托,文章的题目是“秋天的怀念”,在这篇散文中,作者在回忆的视角里交织的主要情感应该是忏悔与愧疚之情,而情感的最终指向是“好好儿活”,在对这篇散文进行情感内容的解读时,我们不能混淆作者回忆往事中情感的主基调。除了文本解读存在情感解读片面的问题,很多教师在教学目标的设置上也会出现偏离文本中心的情况。有些老师设置的教学目标中包含了领悟生命的意义、了解借景抒情的写作手法等内容,而这些内容则属于外延的教学目标,之所以说这些内容是外延的目标,是因为这些教学内容脱离了“这一篇”课文的教学核心。借景抒情的写作手法存在于这篇课文中,但不是这篇课文的独特之处,并不是这篇文章非教不可的内容。除此之外,史铁生在《秋天的怀念》一文中,写到了母亲的死和母亲对自己“好好儿活”的鼓励,但是作者在这篇文章中有没有传达出领悟生命的意义这是没办法从文中语言判断的,因此也就难以将这一抽象化的概念视为作者情感的独特认知,更不能将其作为教学的内容,这也给我们以启示,文本解读追求多元的同时也要保持解读的有界。面对这样一篇经典文学作品,我们既不能对其只做片面化解读,也不应该对把无关教学核心的内容都一股脑地传授给学生。那么我们究竟应该教什么?笔者将从文本解读出发,探索这篇课文核心教学内容确定的路径,从而确定其最终的教学价值。

二、《秋天的怀念》文本解读

散文的特点是“形散神不散”,就形散来说,反映在叙事性散文中,突出表现为片段记事的叙事方式,在片段记事中,具体的事情往往是模糊的,片段围绕某个中心词或时间横向推进,将记事的时间不断拉长。由于这类散文中叙事的六要素往往不是唯一确定的,导致学生很难清楚地理清文章的脉络。而叶圣陶曾经说过:“作者思有路,遵路识斯真。”思路,是一个比喻的说法。把一番话一篇文章比作思想走的一条路。思想从什么地方出发,怎样一步一步往前走,最后达到这条路的终点,都要踏踏实实摸清楚,这就是注意思路的开展。要想理清楚叙事性散文的思路,就要注意把握散文中的关键性语句与叙事的线索。《秋天的怀念》是一篇回忆性的叙事散文,作者站在现实的角度回忆了自己与母亲的生活往事,并将叙事的主体放在了三次“看花”的片段中。第一次去看花是在文中的第一自然段,母亲建议史铁生去北海看花,这时候的史铁生还没有走出瘫痪所带来的痛苦,整个人都处于一种“暴怒无常”的情绪之中,甚至出现了结束生命的想法,对于母亲看花的建议毫不犹豫地拒绝了,对于一个不想活的人来说,“看花”本身是没有意义的。第二次去看花在文章的第三自然段,面对母亲憔悴的脸上呈现出央求般的神色,史铁生这一次没有拒绝,从“什么时候”。“好吧,就明天。”的语句中,我们能看出史铁生相较于第一次的态度发生了转变,而从“哎呀!烦不烦?几步路,有什么好准备的!”的语句中我们也能看出史铁生的答应有些勉强。最后一次看花是在文章中的最后一自然段,此时的母亲已经去世了,史铁生和妹妹一起去北海看了菊花,这一次看花与前两次不同,史铁生的内心是平静、幸福和知足的,在这一次看菊花时,他也终于懂得了母亲临终前没有说完的“好好儿活”的涵义。通过以上的分析,我们可以发现文中作者情感态度的变化串联起了作者三次看花的记事片段,并且这样的串联还具有一定的特点:首先,这种串联贯穿文章始终。其次,串联的三个片段是文章记事的主体。由此也可以进一步明确文中“我”对于看花这件事的情感态度的变化是文章的叙事线索。

通过分析文章中“我”情感态度变化的叙事线索,我们大抵能够知道这篇散文写了一件什么事,但仅仅找到文章中的这一条叙事线索还不能概括文章的全部内容。散文的创作就是“任心闲话”的过程,所谓“任心闲话”就得跟日常生活的闲谈一样,首先结构形式上散漫不拘,其次在话题表现上以叙事、议论为主,作家在散文创作中常常以夹叙夹议的方式来表达自己的情感。这篇散文也是如此,作者在1、3、7自然段交代了文章叙事的主体,在2、4、5、6自然段中通过议论的表达方式还交代了一个重要的事实,那就是文中母亲的身体情况。原来在这个家里,病得最严重的不是儿子,而是母亲。不难想象身患绝症的母亲当时应该很痛苦,身体和精神都遭受了巨大的创伤,文中写道:“她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。”但是这丝毫没有影响母亲对儿子的关心,这不仅体现在母亲隐瞒了自己的病情,还体现在母亲在陪伴儿子有限的时间里始终选择了隐忍和坚强,并用自己无微不至的爱给予了儿子“好好儿活”的鼓励。那么如何能够看出母亲给儿子的爱呢?唯有通过对言语地体味,我们才能把握作者的独特经验,才能感受、体认、分享散文所传达的丰富而细腻的人生经验。相较于其他的文学体裁,散文的创作相对来说比较自由,但对作者的语言运用能力却提出了更高的要求,文章中形象生动的人物形象、丰富细腻的情感体验、独特的意蕴气脉都要通过作者准确的语言表现出来。《秋天的怀念》这篇散文篇幅不长,描写却很见功力,作者综合运用动作、语言、神态等细节描写,将母亲对儿子的爱刻画地深入人心。例如在动作描写上,当“我”暴怒无常的发脾气、摔东西时,“母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边儿红红的,看着我。”在这句话中,几个叠词的运用将母亲的动作赋予了更加浓厚的感情色彩,把一个母亲对儿子的担忧之情和在担忧的痛苦中又饱含着的小心翼翼、如履薄冰的爱传神地描写了出来。在语言描写上,当我勉强答应了母亲去看菊花后,她絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”她忽然不说了。在这段语言描写中,母亲的情绪有着两次强烈的转换,而每一次情绪的转换都与“我”紧密相关,因为我愿意去看菊花的态度让母亲极为开心,所以她才会絮絮叨叨地说起那些快乐的往事,但又因为母亲对“跑”和“踩”一类的字眼的高度敏感,她的絮絮叨叨才会戛然而止,而这种敏感正是一个母亲保护自己孩子的良苦用心。在神态描写方面,母亲在询问我看花的意见时,“她憔悴的脸上呈现出央求般的神色。”病入膏肓的母亲依然在祈求着自己的儿子能够多看看外面的世界,好好地活下去。通过作者细致入微的笔触,我们看到了史铁生笔下的母爱的内涵,这份母爱是理解包容的、是小心翼翼的、是隐忍坚强的……经典散文作品中描写母爱的文章不胜枚举,当我们说到母爱这一个情感主题时,自然也要探究不同作者对它解读的独特之处,因此文本解读就是要对文章语言进行深层含义的挖掘,要在理解字面意义的基础上,细心地去体味。

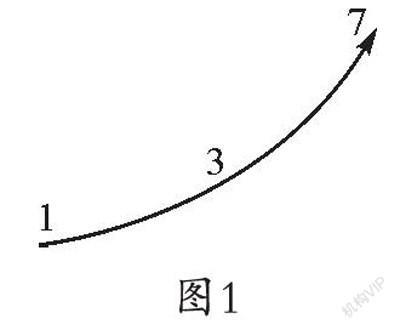

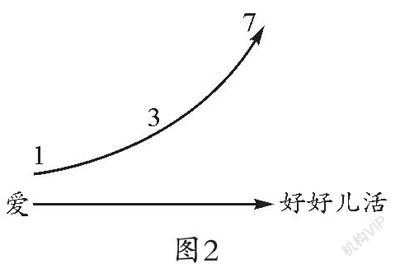

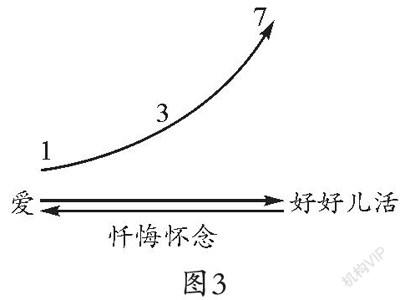

回到文中作者情感态度变化的叙事线索上,也许正是在母亲细致入微的关心和陪伴下,儿子的态度在慢慢变好,但是通过观察这条线索的走向,我们可以明显发现代表文中三到七自然段的线段部分比之前的线段坡度更陡了,也就是说作者的情感态度变化比之前更明显了。虽然在母亲去世以后,史铁生失去了母亲的陪伴,也失去了母亲对他细致入微的关爱,但母亲的去世仿佛给史铁生打了一个响亮的耳光,使他终于从瘫痪的痛苦中清醒过来,开始认真思考母亲所说的“好好儿活”的涵义。所以在三到七自然段的部分,作者的情感态度变化更多的是从自己的内心本源出发而发生的改变。作者发生这样的情感变化在文章中可以找到两个主要的原因,首先母亲虽然去世了,但她的坚强、隐忍和无私的爱让儿子在岁月的流逝中愈发感到敬重,从母亲的爱中汲取的力量使他重新思考人生的意义,学会“好好活儿”。至此,我们对母爱的意义有了特殊的发现:“好好儿活”——朴素的不能再朴素,简单得不能再简单的一句话,涵盖了那么多复杂的感情——母亲就是以自己残缺而悲苦的余生,教给儿子如何面对有缺憾的生命。

其次是儿子在怀念母亲时的愧疚和忏悔之情,这也是作者学会“好好儿活”的原因之一。当母亲在世时,因为瘫痪变得暴怒无常的史铁生心安理得地接受着母亲给予自己的一切,但是却并没有“好好儿活”,当母亲去世后,忍受着病痛的史铁生终于慢慢活成了母亲期望的样子,但是这一次他再也没办法做到心安理得,当他站在现实的角度上回忆自己与母亲的往事时,在对比中愈发感到作为儿子的自责与忏悔,而这种自责与忏悔也是史铁生走向“好好儿活”的必经之路。因此,重点体会作者在回忆中的比较应该成为文本解读的重点。作者在回忆中的比较主要有以下几个方面:首先,病情的比较。当时的“我”虽已瘫痪但毕竟还能活下去,而当时的母亲已病入膏肓。其次,对当时的“我”和母亲言行态度的比较。与“我”的暴怒无常和绝望消极相比,母亲是那么的隐忍和坚强。最后,还有一种隐含的比较。就是母亲在世时“看花”不成和“我”去看花时母已离世的物是人非的境况比较。文中的2、4、5、6自然段中的“可”“一直”“已經”“再也”“没想到”“绝没有想到”“像她那艰难的一生”这些语句则充分体现了作者对母亲的忏悔之情。史铁生将文章的题目定为《秋天的怀念》,怀念是指对消逝的时光、往事和人的思念,尽管作者在思念中饱含着忏悔之情,但是他也在深深地忏悔之中选择不断地与过往和解,慢慢从好的与不好的回忆中汲取力量,带着母亲爱的遗存越来越接近“好好儿活”的内涵。而母亲所说的“好好儿活”也绝对不是让史铁生一辈子都活在内疚与自责之中,她是希望自己的儿子能够正确看待人生的苦难和挫折,在这种意义上,母子二人双向错位的爱又在这一时空中以另一种方式交汇了。所以最后一次看花,史铁生看到的菊花各色姿态、洋洋洒洒,秋风中正开得烂漫,这也是史铁生在与往事和解之后内心的真实写照。解读到这里,我们已经把文章中或隐或显的“母爱”“好好儿活”以及“忏悔之情”的内容都分析出来了,但是还是需要再将三者的关系做一个清晰地梳理:母爱是文章情感的开始,忏悔之情是文章情感的主基调,而“好好儿活”则是文章中作者情感的最终指向。

三、核心教学内容确定的具体路径

一篇经典课文的核心教学内容确定需要考虑多方面的因素,从一般阅读理论的视角来看核心教学内容的确定,最重要的无疑是打开文本的内在召唤结构与满足学生的期待视野,要做到这两点,就应该从以下几个方面综合考虑来确定《秋天的怀念》的教学内容。首先是明了课程标准的目标要求,课程标准的学段与目标对第四学段的学生在阅读领域的要求有:在通读课文的基础上,理清思路,理解、分析主要内容,体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用;欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵等。其次是了解文章的文本體式,文本体式影响我们看待文本内容的方式。《秋天的怀念》在文体上属于叙事性的散文,从文学体裁上来看,散文阅读,即鉴赏“文学性的散文”,其要领可以归结为一句话:分享作者在日常生活中感悟到的人生经验,体味精准的言语表达。从文章体裁上来看,记叙文有六要素、常见的表达方式、描写的方法和叙事线索等重要内容。在确定叙事性散文的教学内容时,要综合考虑这两方面的内容,把握住文章最核心的教学点。再次是对话教材编写的意图,从教材的单元导语中我们可以发现,这一单元的人文主题是亲情,语文要素是重视朗读和体味作者的思想感情。从练习系统的思考探究和积累拓展这两个板块也可以看出,编者重视对学生朗读和从细节处品味情感的能力训练。除此之外,这一单元的写作板块是学会记事,因此应发挥经典课文的范例作用,适当地教给学生一些写作知识和方法。然后是发现这一篇散文独特的“教学价值”,结合上面的文本解读可以看出本文的独特之处在于,作者将贯穿在“三次看花”过程中“我”情感态度的变化作为文章的叙事线索,并围绕这一叙事线索通过独特的语句和细节描写交代了自己对于“母亲的爱”、“好好儿活”以及“忏悔之情”的独特情感体验。最后是考虑所教学生的学情,阅读教学从学生的学情出发,学生的先有经验是教学的基础。从普遍意义上来说,初一的学生已经具备了一定的文本解读能力和文本鉴赏能力,尤其是对于“母爱”这一大家都比较熟悉的话题,具备一定的阅读基础。但由于学生缺乏一定的生活阅历,文章文字的表达又比较克制,因此学生对“好好儿活”的内涵以及作者内心的忏悔之情理解起来可能有一定的困难。综合以上的因素分析,笔者认为本文的核心教学价值主要为以下三点:一、梳理文章的叙事脉络,把握文中“我”情感态度变化的叙事线索;二、通过朗读、揣摩文中母亲的细节描写,来感受坚强、隐忍的母亲对“我”细致入微的爱;三、通过分析叙事线索的走向,理解“我”对母亲深深的忏悔之情,从而深入体会“好好儿活”的内涵。

[作者通联:西北师范大学教育学院]

三是形成品牌引领,着力在主题教育上下功夫。统筹设计大中小幼一体化德育体系建设第二课堂活动平台,每年围绕党和国家重大主题开展主题教育活动。2019年,开展了“我和我的祖国”主题教育活动,形成“三同四起来”主题教育模式。2020年、2021年分别开展了“使命在肩、奋斗有我”“永远跟党走”主题教育活动,开展“学起来”“唱起来”“讲起来”“做起来”各项活动,实现学校小课堂和社会大课堂同频共振,大中小学生与党和国家同向同行、同心同路。围绕“为党育人、为国育才”这一主题,举办大中小幼教师讲述育人故事等活动。

——《中国教育报》2021年10月11日