高三海洋地理一轮专题复习策略

——以“海洋灾害与污染”为例

2021-11-09广东车慧敏廖继伟

广东 车慧敏 廖继伟

一轮复习是高三阶段性复习中至关重要的部分,其重点是夯实基础知识、培养基本能力、构建知识体系。这一轮系统全面地复习将有助于提升二轮、三轮的复习效率。

我国是发展中的沿海大国,《海洋地理》的开设也正是响应了“海洋强国”的要求,贯彻落实了党中央、国务院关于“加快推进海洋知识进学校、进教材、进课堂”的精神。在以往的高考试题中,《海洋地理》多以选择题和综合题的形式出现,从2021年开始,广东省敢为人先,将《海洋地理》作为选修模块进行考查。根据《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)要求,选修2《海洋地理》主要包括四方面内容:海岸与海洋、海洋资源与开发、海洋灾害与污染、海洋权益。本文主要阐述关于“海洋灾害与污染”的一轮专题复习策略。

一、《课程标准》解读+考向分析

《课程标准》中有两条要求对应“海洋灾害与污染”:2.7举例说明主要的海洋灾害及其成因,以及相应的减灾举措;2.8说明海洋污染的形成及其对海洋环境的危害,简述保护海洋环境的主要对策。“海洋灾害与污染”侧重理性分析,结合实际案例探究全球海洋环境问题的形成机制和减灾防灾的措施,培养学生科学分析问题的方法、解决实际问题的能力,并逐步将书本上的理论知识升华为现代公民必备的环境价值观和珍爱环境的伦理观念。其核心命题角度即是海洋灾害与污染的分布、成因、危害及对策。表1示意2021年浙江省和广东省高考真题以及广东省部分地市模拟试题中有关“海洋灾害与污染”的考点布局。

表1

二、夯实基础+构建体系

一轮复习的知识体系是建立在高一、高二已有知识的基础上的。此时教师可以通过思维导图给出一个完整的知识结构,但是不能太详细,二三级知识点即可。避免一次性将相关知识点的所有内容全部呈现出来,使学生根本没有时间思考,而是被动地接受知识,到最后学生应该掌握的基础知识并没有真正掌握,这样的“加法”没有实战意义,只会让高三的学生感到疲惫,失去学习的兴趣。所以,知识体系的构建一定要让学生自己动手,学生在教师给出的思维导图的基础上进行扩展,通过重新阅读教材,在构建知识体系之余又重温了规范的答题术语。

三、典型例题+解题思路

稳固的知识体系一定离不开典型例题的支撑,学生如何在考试中获得高分,还需要审题能力和解题思路的养成。因此在日常的练习中,甚至是从高一开始,教师就应将审题能力和解题思路的训练贯彻其中。关于审题能力:教师主要提示学生审行为动词、限定词、考点、分值等;关于解题思路:学生平时的积累很重要,对于解决大尺度的问题相对容易,主要考查学生调动和运用地理知识、基本技能的能力。对于解决微小尺度的问题,主要考查学生论证和探讨地理问题的能力,那么平时解题思路的训练正是为能力提升打基础。

考点1:海洋自然灾害(2021年浙江省普通高校招生选考科目考试,27题)阅读材料,完成下列问题。

材料一当暖湿空气流经冷的下垫面时,空气中的水汽易冷却凝结成雾,大多数海雾均属此类。风力过大或过小都不利于海雾的形成。西北太平洋是全球海雾频发的海区之一。

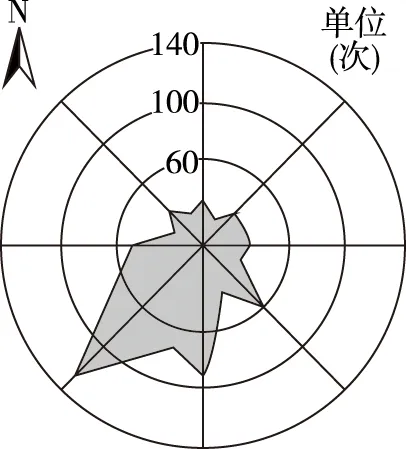

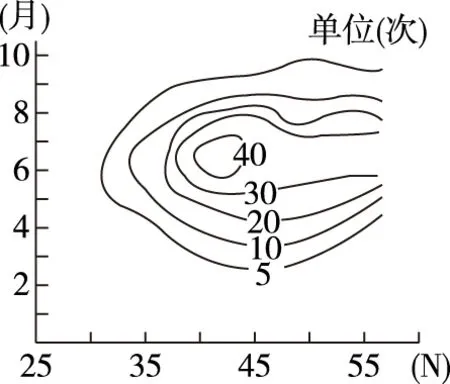

材料二图1为世界某区域略图,图2为图一中甲地不同风向下成雾频次图﹐图3为西北太平洋沿145°E经线上成雾频次时空分布图。

图1

图2

图3

(1)甲地最有利于海雾形成的风向是________。145°E经线上﹐每年3月至6月﹐海雾频发南界不断往________(填方位)移动。

(2)简析甲地所在海区风力过大、过小均不利于海雾形成的原因。

(3)从水汽来源的角度﹐分析甲地夏季海雾频发的原因,并说出甲地所在海区夏季海雾对海运影响较大的理由。

【试题分析】本题以海雾的形成条件及西北太平洋区域海雾频次为情境材料,涉及海雾的分布、形成条件及影响等相关知识,考查学生获取和解读信息,描述和阐释地理事物,调动和运用地理知识解答问题的能力。落实区域认知、综合思维、人地协调观等核心素养。

【解题思路】

(1)审题:两个填空均考查方位。

思路:读图2甲地不同风向下成雾频次图可知,成雾频次最高值出现在西南方向,即甲地最有利于海雾形成的风向是西南风向。读图3西北太平洋沿145°E经线上成雾频次时空分布图,在图上3月和6月的位置画两条平行于横坐标的直线可知,成雾频次的等值线向低纬弯曲,即海雾频发南界不断往南移动。

答案:西南;南

(2)审题:简析(行为动词)海雾形成的原因(考点),也就是海雾形成的条件,甲地(限定词)风力过大或过小(限定词)不利于成雾。

思路:由材料一及所学知识可知,“大多数海雾”都是“暖湿空气流经冷的下垫面时,空气中的水汽易冷却凝结成雾”。也就是要满足两个条件:一要有水汽,二要能够凝结。因此当风力过大时,水汽易蒸发,不利于凝结;当风力过小时,输送的水汽量少。两个条件缺一都不利于形成海雾。

答案:过大,不利于水汽凝结;过小,不利于水汽输送。

(3)审题:从水汽来源(限定词)的角度﹐分析(行为动词)甲地(限定词)夏季(限定词)海雾频发的原因(考点),第一问依然是考查海雾的形成原因(条件)。第二问:并说出(行为动词)甲地(限定词)所在海区夏季(限定词)海雾对海运影响较大的理由(考点)。

思路:第一问:读图1及所学知识可知,甲地受日本暖流影响,夏季暖流表面温度更高,蒸发量增大,水汽增多;且根据图1中七月等压线及所学知识可知,夏季多偏南风,有利于暖湿空气向相对较冷的海面输送,因此甲地夏季海雾频发。第二问:根据图1可知,北极航线主要通行时段为北半球夏季,所以甲地夏季航运更为繁忙,且结合第(1)题可知,甲地夏季海雾频发的南界往低纬延伸,表明夏季海雾范围扩大。因此甲地所在海区夏季海雾对海运影响较大。

答案:原因:暖流表面温度更高,蒸发量大;多偏南风,利于暖湿空气输送;理由:夏季航运繁忙;海雾范围广。

考点2:海洋环境问题(2021年广东省普通高中学业水平选择性考试,19题)阅读材料,回答问题。

溶解氧是指溶解在水体中的分子态氧,其含量变化与水温、盐度、有机物质分解和生物活动等相关。自上世纪50年代以来,长江口外海域水体溶氧低值区的面积和强度不断增加,夏季尤其显著,对海洋生态环境产生了许多现实和潜在影响。

分析长江口外海域水体溶解的低值区在夏季强度显著增加的原因。

【试题分析】本题是“海洋地理”第一次出现在高考选考题中,以长江口外海域水体溶解氧低值区的变化为情境材料,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、基本技能的能力。落实区域认知、综合思维等学科素养。

【解题思路】审题:分析(行为动词)长江口外海域(限定词)水体溶解的低值区在夏季(限定词)强度(限定词)显著增加的原因(考点)。

思路:结合材料可知,溶解氧的“含量与水温、盐度、有机质分解、生物活动等相关”,材料中“夏季尤其显著”提示,水温、盐度与溶解氧浓度呈负相关,而有机质分解和生物活动消耗的水中氧气越大,水中分子态氧浓度越低,另外材料提示“自上世纪50年代以来,长江口外海域水体溶氧低值区的面积和强度不断增加”,即水体污染影响水中植物氧气的释放,进一步增加溶解氧低值区,即强度增加。

答案:夏季太阳直射北半球,太阳高度角大,水温高,溶解在水中的分子态氧相对较少;夏季为长江汛期,河流流量大,入海口处盐度低,水体溶解氧相对较少;夏季微生物分解速度快,生物循环速率相对较快,水体溶解氧消耗快;夏季河流流量大,携带营养盐类较多,且水温适宜,生物量较大,生物对水体氧气消耗大;近年来,长江水污染不断加剧,水中植物生长繁育受到影响,释放的氧气量逐渐减少,加剧溶解氧低值区的出现。

四、结语