关于解析几何证明问题的探究反思

2021-09-10李泽英

李泽英

[摘 要] 解析几何中常见证明问题,从考查内容来看,就是探究线段长、角度大小、几何要素之间的位置关系,解析过程要围绕证明问题探究成立条件,利用解析几何的基本技巧、公式定理逐步突破. 文章围绕一道解析几何综合题开展解题探究.

[关键词] 解析几何;斜率;点差法;数列;设而不求

解析几何压轴题中常出现证明问题,问题解析往往难度较大,会涉及线段长、角度大小及位置关系等. 解该类问题时需要注意利用直线与直线、直线与圆锥曲线的位置关系等,通过代数等量转化、化简变形来完成证明,下面进行解题探究.

[?]解题举例

问题:已知直线l的斜率为k,与椭圆C:+=1相交于点A和B,设线段AB的中点为M(1,m)(m>0).

(1)证明:k<-;

(2)设椭圆C的右焦点为点F,点P位于C上,且满足关系++=0,试证明

,

,

成等差数列,并求出该数列的公差.

分析:(1)该问证明直线l斜率k的取值范围,核心条件是直线l與椭圆C有两个交点,并且点M是点A和B的中点. 证明时有如下两种解法:

①韦达定理,联立直线与椭圆的方程,采用韦达定理提取根与系数的关系,利用核心条件进行转化;

②点差法,利用斜率公式,通过点坐标作差来构建与斜率的关系,利用点M的限制条件求k的取值.

(2)该问设定点F,构建了点P,给出了相应的向量关系,求证向量模成等差数列,核心条件是向量关系条件,通常利用向量的坐标运算,将其转化为代数条件,然后结合直线与椭圆的位置关系来证明. 基本过程是联立方程,由韦达定理构建根与系数关系,结合点坐标转化向量模,结合直线与椭圆方程进而完成证明.

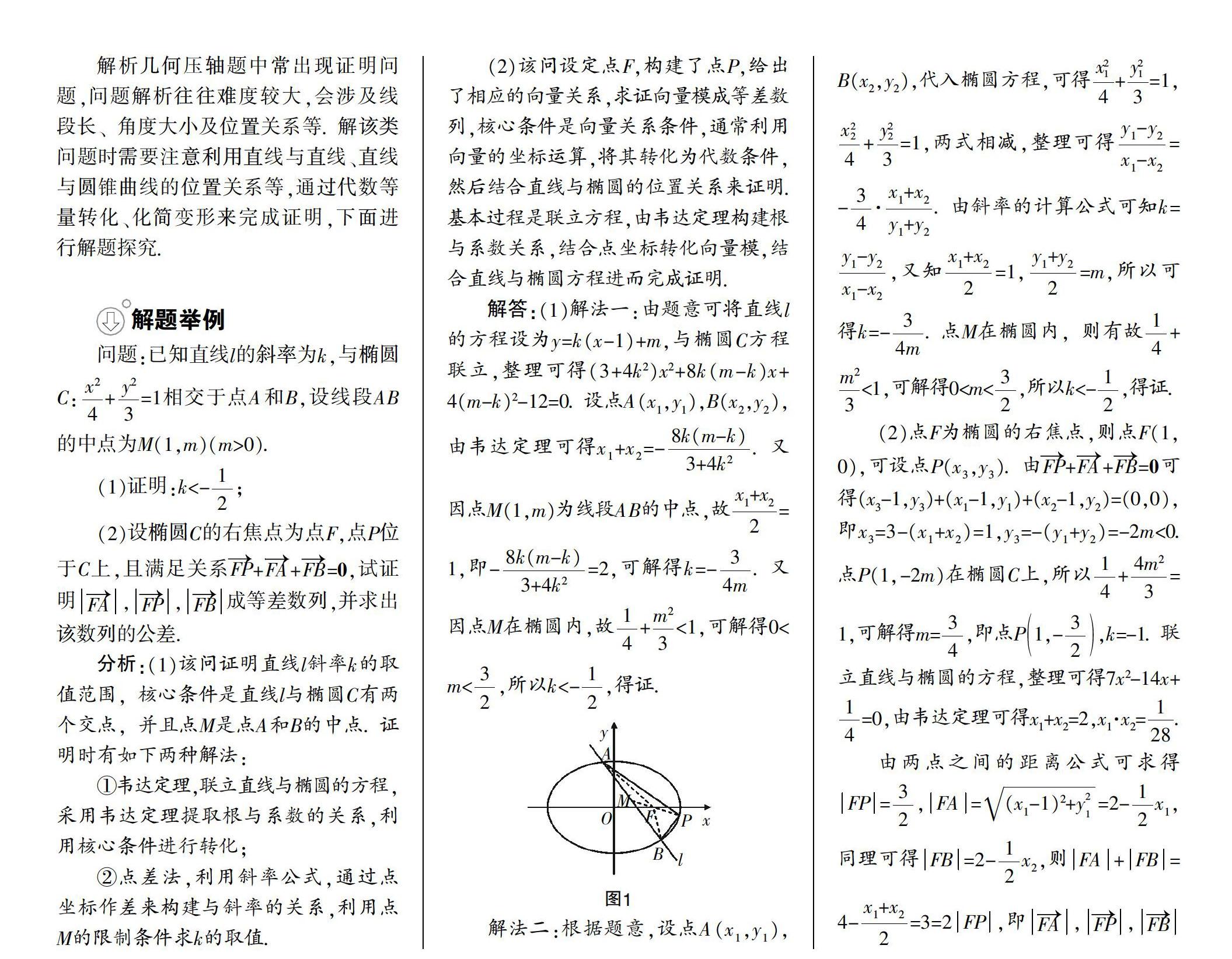

解答:(1)解法一:由题意可将直线l的方程设为y=k(x-1)+m,与椭圆C方程联立,整理可得(3+4k2)x2+8k(m-k)x+4(m-k)2-12=0. 设点A(x,y),B(x,y),由韦达定理可得x+x=-. 又因点M(1,m)为线段AB的中点,故=1,即-=2,可解得k=-. 又因点M在椭圆内,故+<1,可解得0 解法二:根据题意,设点A(x,y),B(x,y),代入椭圆方程,可得+=1,+=1,两式相减,整理可得= -·. 由斜率的计算公式可知k=,又知=1,=m,所以可得k=-. 点M在椭圆内,则有故+<1,可解得0 (2)点F为椭圆的右焦点,则点F(1,0),可设点P(x,y). 由++=0可得(x-1,y)+(x-1,y)+(x-1,y)=(0,0),即x=3-(x+x)=1,y=-(y+y)=-2m<0. 点P(1,-2m)在椭圆C上,所以+=1,可解得m=,即点P 1,- ,k=-1. 联立直线与椭圆的方程,整理可得7x2-14x+=0,由韦达定理可得x+x=2,x·x=. 由两点之间的距离公式可求得FP=,FA==2-x,同理可得FB=2-x,则FA+FB=4-=3=2FP,即 , , 成等差数列,得证. 设数列的公差为d,则2d= - = x -x==,所以公差d=±. [?]总结归纳 上述探究了解析几何中证明问题的突破过程,所涉两问分别是关于直线斜率、向量的模与数列的证明问题,其中涉及了直线与椭圆相交、点的位置等内容. 此题主要考查了直线与椭圆的位置关系、平面向量运算、斜率概念、数列性质等知识,同时考查数形结合与化归转化思想、逻辑推理能力. 问题突破完成后有以下三点需要重点关注. 1. 韦达定理 韦达定理是一元二次方程中重要的理论,反映了方程中根与系数的关系,在解析几何综合题中有着广泛的应用,可用于推导方程的根或反向推导方程的系数. 但其深层应用体现在根与系数的关系中,常与设而不求思想相结合,进行解析几何中的代数运算,如上述利用该定理求解斜率k的取值范围. 2. 点差法 上述在证明斜率取值时,解法二应用了点差法,利用点差法获得了直线斜率与线段中点坐标的关系,该方法常用于解析几何的中点弦问题,在给出弦中点的情形下,可通过两点所在方程相互作差来构建中点坐标和斜率. 3. 椭圆定义 本题目在求解焦半径时直接利用了两点之间的距离公式. 实际上还可以利用椭圆的第二定义,虽然高考弱化了椭圆的第二定义,但利用定义法求解相关线段时依然可带来极大的便利. 在本题目中使用定义求FA和FB的过程如下. 如图2所示,点F是椭圆C的右焦点,点A,B和P位于椭圆上,则FA=a-ex=2-x,同理可得FB=2-x,FP=2-x. 4. 常见几何证明转化策略 解析几何中常见一些几何证明问题,其中研究点、线位置关系是重点,对于如下三大常见问题,可参考如下转化思路. (1)证明三点共线,有两种转化思路:一是转化为斜率问题,证明其中两条线段的斜率相等;二是转化为向量问题,证明三点所构的两条向量共线. (2)证明两线垂直,同样转化为斜率或向量问题,可证明两条直线的斜率之积为-1,也可证明两条直线所在的平面向量的数量积为0. (3)证明两共点线段相等,可直接利用弦长公式求证两线段等长,也可证明公共点在线段的垂直平分线上,此时需要引入斜率,求直线的解析式. [?]拓展探究 上述解析几何问题中以椭圆为背景引入了等差数列,属于创新型考题,实际上解析几何与数列的融合极为常见,除了上述结合等差数列外,还可结合等比数列. 问题突破的基本策略是一致的,设而不求,化几何为代数问题,下面举例探究. 例题:已知双曲线C:-=1(a>0,b>0),点F和F分别为C的左、右焦点,双曲线的离心率为3,与直线y=2的两个交点之间的距离为. (1)求双曲线的方程; (2)设直线l过点F,与双曲线的左、右支交于点A和B,且满足 AF = BF ,证明: AF , AB , BF 为等比数列. 解析:(1)简答,根据条件可求得双曲线的方程为x2-=1. (2)重点探究该问的解析思路,由双曲線的方程可得点F(-3,0),F(3,0),设直线l的方程为y=k(x-3),k<2. 联立直线与双曲线方程,整理可得(k2-8)x2-6k2x+9k2+8=0. 设点A(x,y),B(x,y),则由韦达定理可得x+x=,x·x=,从而可得 AF == -(3x+1),同理可得 BF ==3x+1. 由 AF = BF ,可得-(3x+1)=3x+1,即x+x=-,故=-,解得k2=,从而有x·x=-. 由于 AF = =1-3x1, BF2 ==3x2-1,所以AB= AF- BF=2-3(x+x)=4, AF · BF=3(x+x)-9xx-1=16,因而有 AF · BF=AB2,所以 AF , AB , BF 为等比数列,证毕. 评析:上述在求证等比数列时充分利用了设而不求思想,将数列中的线段问题转化为简单的代数运算,同时充分利用了韦达定理、弦长公式,通过等量代换构建了数量关系. 通常数列问题的证明需要借助对应的中项式,如上述等比数列中的等比中项 AF · BF=AB2,以及原题中的等差数列的等差中项FA+FB=2FP. [?]教学思考 解析几何中证明问题的类型较为多样,但从证明内容来看主要就是研究其中的线段关系、角度大小以及几何要素的位置关系,透彻理解问题,掌握转化思路是解题探究的重点. 教学中要引导学生强化解析几何基础知识,在此基础上开展解法探究,充分提升学生的解题能力,下面深入反思. 1. 知识梳理,完善知识体系 解析几何探究问题,基础知识是解题的重要工具,也是解题思路构建的出发点. 如上述证明数列问题中,由数列判定的等差或等比中项开展条件探究,基于弦长公式、韦达定理、中点坐标公式进行关系构建. 证明问题要首先理清成立条件,把握基本方法公式,然后进行深入剖析. 在教学中,教师要引导学生进行知识梳理,围绕问题核心构建知识体系,同时适度拓展,构建知识关联,帮助学生完善知识体系. 2. 过程探究,培养学生思维 证明过程中,针对知识点所涉较多、过程复杂的综合性问题,教师要帮助学生理清思路,梳理步骤. 这样不仅可以确保解题正确,还可以培养学生解题的逻辑性. 因此教学解析几何证明题时要采用过程探究的方式,即首先根据证明问题思考成立条件,然后逐一探索条件,进行题设条件关联,逐步构建解题步骤. 探究引导过程中要合理设问,让学生全方位思考构建方法,确保解题无缺漏,方法简捷,由此培养学生思维的逻辑性、严谨性.