宏观审慎政策工具运用对我国货币政策有效性的影响

2021-07-27金春雨

金春雨, 王 薇

(1. 吉林大学 数量经济研究中心, 吉林 长春 130012; 2. 吉林大学 商学院, 吉林 长春 130012)

在2020年新冠疫情引起的全球性大范围经济衰退背景下,如何通过有效的政策调控手段稳定金融市场并尽快恢复实体经济增长是当前我国需要解决的主要问题。2017年,党的十九大提出要通过建立健全货币政策和宏观审慎政策管理的“双支柱”调控框架维护宏观经济稳定和国家金融安全,自此之后宏观审慎逆周期监管逐渐成为我国除货币、财政政策以外的另一调控手段。由于我国实行宏观审慎政策管理的时间相对较短,其与货币政策的协调性仍有待考察,二者的协调配合程度将直接影响我国“双支柱”调控政策对实体经济和金融稳定的作用效果。鉴于货币政策是我国长期调控宏观经济的主要手段,为此,本文将重点分析宏观审慎政策加入对货币政策调控有效性的影响,以期为解决当下疫情引起的经济衰退问题以及未来如何更好地维持金融稳定和经济增长提供部分参考。

一、 文献综述

目前国外许多学者从银行资本监管、贷款价值比、准备金要求等多方面研究发现,宏观审慎政策与货币政策协调配合能够有效实现金融稳定并降低经济波动[1-3],但在面对不同的调控目标时,货币政策与宏观审慎政策的协调方式存在差异,应灵活配合[4]。Suh认为逆周期的宏观审慎监管与货币政策调控针对不同目标分开使用并不会增加福利损失[5]。Cecchetti等却认为,货币政策和宏观审慎政策在调控产出和物价时,可以相互替代,但当宏观审慎政策以稳定金融市场波动为主、货币政策以稳定产出和物价波动为主时,二者目标不一致将导致政策冲突问题[6]。Beau等认为在应对资产价格泡沫等金融冲击时,货币政策与宏观审慎政策可以针对各自的目标分开调控[7]。Quint等研究发现,在面对信贷冲击时,引入宏观审慎规则有助于减少宏观经济波动,但在面对技术冲击时,二者存在政策冲突[8]。

我国学者也指出,宏观审慎管理与货币政策“双支柱”框架的形成能够尽可能规避单一政策调控过程中的缺陷,有助于稳定经济和金融市场并摆脱单一政策导致的多目标困境,但在实际操作过程中可能由于“政策冲突”和“政策叠加”问题导致政策实施效果被削弱[9-11],若能够合理确立政策规则系数,则货币政策和宏观审慎监管政策联合使用能够显著增强逆周期调控效果[12]。王爱俭等研究发现,在面对金融市场冲击时,宏观审慎政策能够辅助货币政策尽快稳定实体经济,但在面对技术冲击时,引入宏观审慎政策会对货币政策调控效果产生非预期影响[13]。梁璐璐等发现,在生产率冲击下宏观审慎管理并不能强化货币政策调控效果,但在固定资产偏好冲击下,宏观审慎政策与货币政策协调能有效维持金融市场和宏观经济的稳定[14]。范从来等指出,在应对金融市场内部波动时,应以宏观审慎政策为主;在应对由衰退引起的外源性金融冲击时,应以货币政策为主、宏观审慎政策为辅[15]。

综上所述,国内外研究均证实了货币政策与宏观审慎政策协调的必要性,也指出了二者在具体调控过程中可能存在的“政策冲突”问题,但并未考察宏观审慎政策实施强度发生变化时,对货币政策有效性的差异性影响,难以给出能够与货币政策相协调的宏观审慎政策调控范围。为此,本文将应用多元方向分位数向量自回归模型(multivariate directional quantile vector autoregressive,简称MDQVAR)实证检验宏观审慎政策工具不同强度的运用对我国货币政策调控“经济增长、物价稳定、金融稳定”三大目标有效性的影响,据此针对不同的经济调控目标提出最优的货币政策与宏观审慎政策组合形式,为更好地调控宏观经济、稳定金融市场、完善“双支柱”框架提供建议。

二、 理论背景及影响机制分析

目前针对物价稳定和金融稳定“双目标”调控主要有两种方式:一种方式是利用逆风调节的货币政策规则把金融稳定和物价稳定目标同时纳入到货币政策调控框架下;另一种方式是在传统货币政策部门之外,成立宏观审慎部门用于监管金融体系运行状态,相机调控以维持金融系统稳定。从传导机制上分析,货币政策是通过调节货币供给和短期利率对信贷供需和贷款利率产生影响,进而作用于非金融企业和借款家庭的融资约束条件,影响企业投资和居民消费,最终调控物价和产出水平。宏观审慎政策是通过约束银行的资产负债表和杠杆率改变银行的信贷供给和贷款利率水平,进而实现金融稳定的预期目标。由此可见,在实际操作过程中,货币政策和宏观审慎政策均是通过金融系统影响信贷供需和贷款利率实现各自的调控目标,货币政策和宏观审慎政策并非绝对独立,二者在传导机制方面既存在协同的可能,也存在冲突的可能。具体来看,在应对全球性金融危机时,货币政策维持物价稳定和产出增长的目标与宏观审慎政策维持金融稳定的目标方向一致,因此二者存在协调的可能。但在其余时期,由于货币政策的松紧会对借款人的融资约束和银行杠杆率产生影响,因此宏观审慎管理部门出于维持金融稳定的目的会在货币紧缩时期适当放宽约束条件增加流动性,在货币宽松时期对银行杠杆率进行制约以避免其过高增加金融体系的脆弱程度,二者在调控目标上存在“政策冲突”。

相比于货币政策,宏观审慎政策更多发挥的是“防护罩”的功能,预留出额外的政策操作空间,避免货币政策“硬着陆”对宏观经济产生不可逆的潜在危害。宏观审慎政策可以通过改变信贷供需条件影响信贷市场利率,进而对投资、消费、物价、产出等产生影响,能够间接改变数量型和价格型货币政策的最初立场,影响货币政策有效性。

三、 计量模型

QYt(τ|Xt-1=xt-1)=B(τ)xt-1+A(τ)

(1)

其中,Q是m×1维向量,B(τ)=(B1(τ),…,Bm(τ))T,j∈{1,…,m},A(τ)是一个m×1维系数向量。令B·h(τ)(1)B·h(τ)中“·”表示所有的第1~m个内生变量。=(B1h(τ),…,Bmh(τ))表示模型中所有内生变量的滞后h阶系数,h=1,…,p。

令B(τ,L)表示滞后多项式,L为滞后算子,则有

定义QYt(τ|xt-1):={q1(τ|xt-1),…,qm(τ|xt-1)}T来自下列等式:

(4)

对于t时刻的一单位冲击δ,t+1时刻滞后一期的τ分位数脉冲响应函数(QIRF)定义为

滞后二期的脉冲响应函数定义为

滞后h期的脉冲响应函数为

(8)

四、 实证检验

1. 变量选取和数据说明

本文所选变量指标主要涵盖货币政策工具、宏观审慎政策工具和宏观经济三方面。货币政策工具从数量型和价格型两方面分别选取货币供应量指标M2和利率指标银行间7天拆借利率;宏观审慎政策工具从信贷类工具和流动性类工具两方面选取贷款价值比(LTV)和法定存款准备金率指标,并基于开放经济角度考虑选取了跨境资本流动指标;宏观经济主要关注经济增长、通货膨胀和金融稳定。其中跨境资本流动指标是利用资本与金融账户差额同GDP的比值计算获得,经济增长变量是对国内生产总值(GDP)数据进行对数差分获得的,通货膨胀率数据是基于同比CPI计算得到,金融稳定指标是参考金春雨等的方法,从金融稳健性、金融脆弱性、金融发展和世界经济形势四方面选取16个指标并运用TVP-FAVAR-DMA模型合成得到[16]。样本区间为2007年第1季度至2019年第4季度,所有非金融变量指标均经过季节调整,并且利用对数差分方法将非平稳数据处理成平稳数据。数据来源为中经网统计数据库、中债估值中心官网和Wind资讯。所有进入模型变量的数据特征和平稳性检验结果如表1所示。

表1 变量特征及平稳性检验

2. 经济增长目标下货币政策与宏观审慎政策的协调

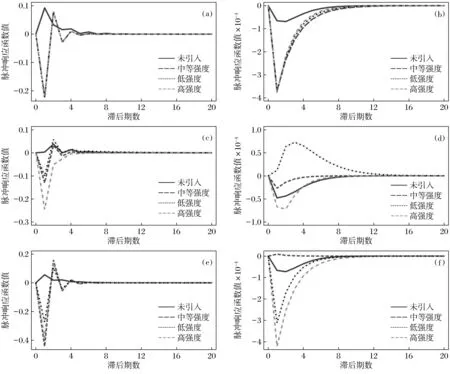

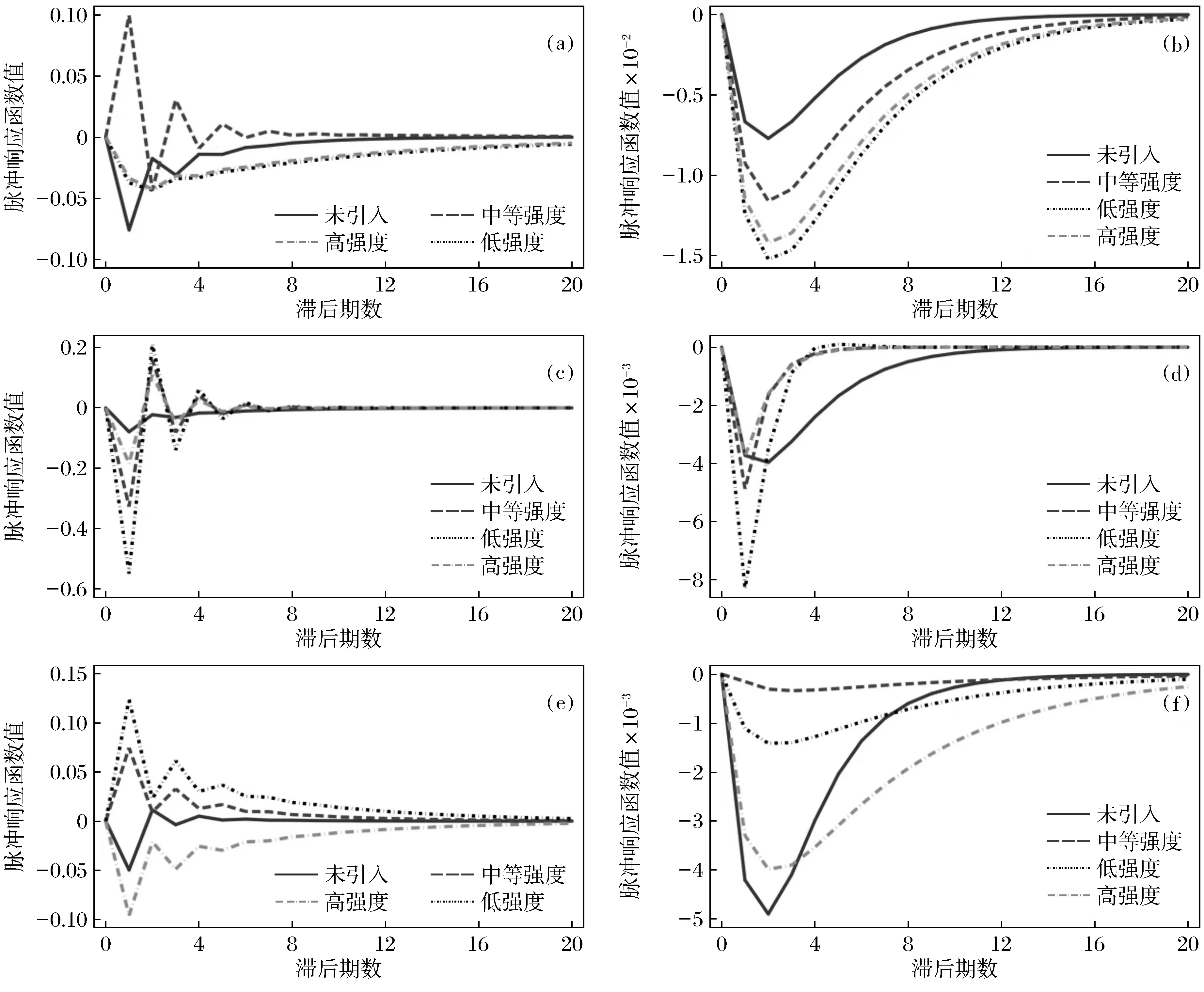

本文首先基于MDQVAR模型探讨了三类宏观审慎政策工具运用对数量型和价格型货币政策调控经济增长有效性的影响,实证检验结果如图1所示。图1中实线表示基于均值估计方法得到的未引入宏观审慎政策的普通VAR脉冲响应结果,其余三条线分别表示宏观审慎政策工具使用较低强度、中等强度和较高强度下货币政策对经济增长的影响效应。

图1(a)和图1(b)分别为信贷类宏观审慎政策工具运用背景下数量型和价格型货币政策对经济增长的冲击效应;图1(c)和图1(d)分别为流动性类宏观审慎政策工具运用背景下数量型和价格型货币政策对经济增长的冲击效应,图1(e)和图1(f)分别为跨境资本流动类宏观审慎工具运用背景下数量型和价格型货币政策对经济增长的冲击效应。

由图1(a)可见,货币供应量增加在短期内对经济增长存在显著的促进效应,引入宏观审慎政策会使得数量型货币政策对经济增长的调控效应呈现出先降低后上升、整体削弱的特征。这是因为不包含宏观审慎政策的普通VAR模型难以显示中间信贷环节供给变化对货币政策有效性的影响。银行信贷是货币政策的重要传导渠道,货币政策的实际作用效果很大程度取决于银行对于信贷的管控。贷款价值比(LTV)恰好是宏观审慎管理部门通过调节房地产贷款与房地产实际价值的比例控制信贷流量的一种调控方式。受发放流程限制,短期内银行贷款供给滞后于货币供给,导致数量型货币政策对经济增长的调控失灵。随着信贷流量逐渐增加,数量型货币政策逐渐发挥效用,但宏观审慎管理部门可以在不直接影响货币当局的货币供给决策的情况下,利用贷款价值比(LTV)工具改变借款人的信贷约束条件,进而减少了其可能发生的消费和投资,使得货币政策的实施效果被部分抵消,呈现出“整体削弱”的特征。贷款价值比(LTV)的动态调节对数量型货币政策有效性的影响不存在显著差异,表明在盯住各自目标的动态调控过程中宏观审慎政策不会对货币政策产生干扰。

由图1(b)可见,在不考虑宏观审慎政策的背景下,价格型货币政策对经济增长的调控效果显著弱于数量型货币政策,引入贷款价值比工具能够略微增强价格型货币政策的调控效果。这是因为宏观审慎政策可以通过改变信贷的供需情况影响实际利率水平,进而影响产出,宏观审慎政策的传导机制与价格型货币政策存在重合的部分,因此当二者的作用方向一致时,宏观审慎政策和货币政策能够同时实现“经济增长”和“金融稳定”的政策目标,且宏观审慎政策会在一定程度上增强价格型货币政策的调控效果。当贷款价值比水平发生改变时,其对价格型货币政策有效性影响的变化并不明显,表明以贷款价值比为主要工具的宏观审慎政策和价格型货币政策在动态调节过程中相互独立,二者可以针对各自的调控目标发挥作用且互不干扰,避免了宏观审慎政策与货币政策“双支柱”调控过程中的政策冲突问题,最大化地实现了政策的调控效果。

图1 宏观审慎政策工具运用背景下货币政策对经济增长的冲击效应(a)—信贷类数量型; (b)—信贷类价格型; (c)—流动性类数量型; (d)—流动性类价格型; (e)—跨境资本流动类数量型; (f)—跨境资本流动类价格型

由图1(c)可见,不同强度的流动性类宏观审慎政策工具运用背景下,数量型货币政策对经济增长的作用效果同样呈现先下降后上升的特征,再次证实货币政策的银行信贷渠道的传导梗阻会在短期内降低甚至逆转数量型货币政策的调控效果。当宏观审慎政策为了维持金融稳定将法定存款准备金率保持在较高水平时,即便货币供给量增加,商业银行也会为了保证高位的准备金率控制信贷增速,大量的新增货币供给未能经由银行信贷渠道进入实体经济,导致数量型货币政策失去效用。当法定存款准备金率水平处于中等水平时,数量型货币政策的最终调控效果略弱于未引入宏观审慎政策时的调控效果,表明数量型货币政策在银行信贷渠道传导过程中出现了成本损失。当法定存款准备金率水平相对较低时,数量型货币政策对经济增长的调控效应强于未引入宏观审慎政策背景下的调控效应。这是因为在经济下行期,宏观审慎政策通过降低法定存款准备金率为金融市场注入流动性以维持其稳定,数量型货币政策通过增加货币供给宽松信贷环境以提振实体经济,二者的调控方向基本一致,因此增强了数量型货币政策对经济增长的促进效果。

由图1(d)可见,一单位利率正向冲击对经济增长存在显著负向影响,当法定存款准备金率水平较高时会加剧信贷紧缩程度,增大企业融资成本,进而导致利率上调对经济增长的负向影响强度增大。当法定存款准备金率下降至中等水平时,信贷供给量的增加和融资环境的改善能够抵消利率上调带来的部分负向影响。当法定存款准备金率继续下降至较低水平时,信贷流量增加带来的经济增长正效应可以完全抵消利率上调带来的经济增长负效应,进而导致了利率上调促进经济增长的现象。由此可见,当法定存款准备金率与利率调控方向一致时,能够增强价格型货币政策的作用效果,当二者的调控方向相反时,会产生政策冲突问题。由于央行通常会在经济下行期通过下调利率减少企业融资成本、增强企业投资积极性,此时宏观审慎政策若通过下调法定存款准备金率同样营造了相对宽松的信贷环境,二者同向作用之下,能够显著增强利率下调对经济增长的促进作用。

由图1(e)可见,宏观审慎部门会通过调控跨境资本流动防范大量资金突然流入或撤离引起的金融市场动荡,维持汇率基本平稳,保证国内企业的对外投资和贸易能够顺利进行,因此,稳定有序的金融环境为货币政策的顺利实施提供了必要条件,增强了数量型货币政策对经济增长的调控有效性。对比发现,宏观审慎政策对跨境资本流入管控较紧时数量型货币政策对经济增长的调控有效性要略大于宏观审慎监管较松的情形。当宏观审慎政策对资本流入相对放宽时,会使得国内货币市场环境更加宽松,流动性更加充足甚至过剩,大量过剩的流动性进入固定资产投资领域,会导致企业投资扩张,引起通货膨胀、产能过剩等问题;过剩的流动性进入资本市场会催生资产泡沫,危害金融稳定。因此,适当增强对资本流入的限制能够维持金融体系的稳定,有利于国内经济的平稳增长。

由图1(f)可见,当宏观审慎政策对跨境资本流入的限制既不过度宽松也不过度紧缩时,利率上调虽然增加了国内企业的融资成本,但相较于低利率国家,利差的扩大也同样吸引了外资的流入,使得企业能够通过直接融资的方式降低融资成本,利率上升对企业投资积极性的影响会被流入资本所抵消,因此利率上调对经济增长呈现出微弱的正效应。当宏观审慎政策对资本流入的限制相对放宽时,跨境资本的大量流入虽然在一定程度上缓解了利率上调引起的企业融资成本增加问题,但利差扩大却会产生投机性的资本流入,大量资金盘踞在资本市场而非进入实体经济,并且推动了本币升值,导致出口企业受到挤压,对经济增长产生了不利影响。当宏观审慎政策对资本流入的限制相对收紧时,企业会倾向于从国内市场进行借贷,信贷需求大于信贷供给会导致实际利率进一步攀升,宏观审慎政策与价格型货币政策产生叠加效果,利率上调对经济增长的负向影响被增强。

3. 通货膨胀目标下货币政策与宏观审慎政策的协调

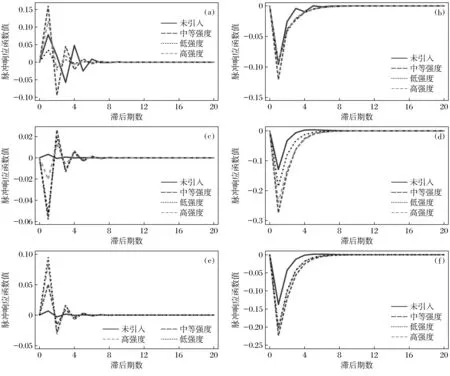

本文继续基于MDQVAR模型探讨了三类宏观审慎政策工具运用对数量型和价格型货币政策调控通货膨胀有效性的影响,实证检验结果如图2所示。

图2(a)和图2(b)分别为信贷类宏观审慎政策工具运用背景下数量型和价格型货币政策对通货膨胀的冲击效应;图2(c)和图2(d)分别为流动性类宏观审慎政策工具运用背景下数量型和价格型货币政策对通货膨胀的冲击效应,图2(e)和图2(f)分别为跨境资本流动类宏观审慎工具运用背景下数量型和价格型货币政策对通货膨胀的冲击效应。

由图2(a)可见,货币供应量增加会在短期对通货膨胀率产生正向影响,随后影响效应在震荡中逐渐衰减。引入以贷款价值比为主要工具的宏观审慎政策后,数量型货币政策调控通货膨胀的有效性存在差异性影响。具体地,当贷款价值比处于较低水平时,银行对借款家庭施加的贷款约束力度较大,进而减弱了宽松的货币政策带来的通货膨胀效应。由于货币供应量的增加会增加居民持有货币量,进而扩大居民消费需求,带动物价水平和抵押品价值上涨,因此当贷款价值比处于中等水平时,借款家庭能够获得的信贷资源会随抵押品价值的上升而增加,家庭的消费能力进一步增强并带动通货膨胀水平进一步上升,宏观审慎政策会显著增强货币宽松的通货膨胀效应。当贷款价值比继续上升至较高水平时,其赋予房地产的价值过高,导致信贷资源向房地产领域过度倾斜,降低了货币流动性,进而减弱了贷款价值比对货币政策通货膨胀效应的促进作用。结合图1的分析结果可知,在经济下行期,低的贷款价值比与宽松的货币政策结合有助于维持一定的通货膨胀水平并促进经济增长,在经济平稳期,高的贷款价值比与宽松的货币政策结合有助于在“促增长”的同时“稳物价”。

图2 宏观审慎政策工具运用背景下货币政策对通货膨胀的冲击效应(a)—信贷类数量型; (b)—信贷类价格型; (c)—流动性类数量型; (d)—流动性类价格型; (e)—跨境资本流动类数量型; (f)—跨境资本流动类价格型

由图2(b)可见,利率上调能够增加借款家庭的储蓄需求并减少其贷款需求,进而减少了其消费需求,在需求小于供给的情形下,物价水平会有所下降,因此利率上升能够抑制通货膨胀。物价的下降会导致抵押品价值下降,因此贷款价值比的存在会进一步加剧借款家庭的融资约束,降低其消费需求,进而增强了利率上调对通货膨胀的抑制效应。当贷款价值比处于较高水平时,信贷环境相对放宽,价格型货币政策对通货膨胀的抑制效应有所减弱。当贷款价值比处于较低水平时,房地产的资产属性相对降低,根据效用最大化的原则,家庭会适当减少甚至放弃房地产贷款和投资行为,还贷压力的减少和高利率水平下储蓄收益的增加会使得家庭的可支配收入增加,同时低通货膨胀水平下家庭的购买力增加,因此其消费需求增加,推动物价水平回升。这表明,若要增强价格型货币政策对通货膨胀的调控有效性,应尽量将贷款价值比维持在中等水平,上浮和下调均会影响货币政策调控效果。当宏观审慎政策基于维持金融稳定的需要调整贷款价值比时,会直接影响到盯住通胀目标的价格型货币政策有效性,宏观审慎政策与货币政策存在政策冲突。

由图2(c)可见,法定存款准备金率变动会通过改变借款家庭面临的融资约束条件影响其消费需求,进而影响物价。当法定存款准备金率处于较低水平时,货币供应量的增加会使得基础货币在银行信贷渠道和货币乘数的作用下派生出更多的信贷资源,并发放给有贷款需求的非金融企业和借款家庭,进而增加投资和消费需求并带动物价水平上升。因此,相对较低的法定存款准备金率对宽松型货币政策的通货膨胀效应存在增强的效果。当法定存款准备金率提升至较高水平时,由于信贷环境相对紧缩,因此货币供应量增加对通货膨胀正效应相对减弱。总体来看,法定存款准备金率水平的动态变化对数量型货币政策通货膨胀效应的影响差异相对较小,相较于贷款价值比工具,法定存款准备金率工具的运用对数量型货币政策通货膨胀效应的影响也相对较弱。结合图1可知,抬高法定存款准备金率对数量型货币政策通货膨胀效应的抑制作用相对有限,而且会抵消货币供给增加对经济增长的带动效应,降低法定存款准备金率虽然可以大幅度促进经济增长,但却会带来严重的通货膨胀问题,因此调节法定存款准备金率无法同时实现货币政策“促增长、稳物价”的调控目标。

由图2(d)可见,相较于法定存款准备金率相对较低时的情形,上调法定存款准备金率能够增强价格型货币对通货膨胀的抑制效应,表明实行信贷紧缩的宏观审慎政策与实行利率上调的货币政策协调配合能够同时实现“金融稳定”和“降低通胀”的双重目标。结合图1可以发现,我国在实现经济增长方面主要依赖于数量型货币政策,上调利率对经济增长的负向效应并不强烈,同时上调法定存款准备金率和利率不会过度危害经济增长,即能够在“稳金融、降通胀”的同时“保增长”。

由图2(e)可见,宏观审慎部门通过对资本流动监管营造的稳定的金融环境会增强宽松的货币政策对通货膨胀的正效应。这是因为,在金融稳定的条件下,经济增长也相对稳定,货币市场的流动性相对充足,此时再增加货币供给会导致货币市场流动性过剩,进而推动通货膨胀率上升。对比发现,当跨境资本流动维持在内外均衡状态时,宏观审慎监管对宽松型货币政策通货膨胀效应的放大效果是最弱的。这是因为,对资本流入相对放宽的宏观审慎政策会与宽松的货币政策产生效果叠加,导致通货膨胀率显著上升;在资本流入受限的情形下,国内企业为了保证基本生产对金融机构的借贷需求相对较强,银行等金融机构扩大信贷供给会导致实际货币供应量增加,进而推动通货膨胀率上升。因此,跨境资本流入的过度宽松或收紧均会增强货币政策的通货膨胀效应。

由图2(f)可见,当宏观审慎部门对金融稳定进行监管时,银行既不会基于避险需要过度紧缩信贷也不会基于振兴实体经济的目的过度放贷,信贷的供给和需求遵循市场规律完全由利率水平决定,市场中的货币流量对利率的反应更加敏感,因此当实施紧缩的价格型货币政策时,利率对通货膨胀的抑制效应会被放大。但是对比发现,宏观审慎政策对资本流动限制的动态变化未能显著引起价格型货币政策有效性发生变化,表明以跨境资本流动类监管为主的宏观审慎政策与价格型货币政策相对独立,“金融稳定”与“价格稳定”目标可以同时实现。

4. 金融稳定目标下货币政策与宏观审慎政策的协调

维持金融市场稳定在2008年全球性金融危机爆发后被货币政策逐渐纳入政策目标范围,为此本文基于MDQVAR模型探讨了三类宏观审慎政策工具运用对数量型和价格型货币政策调控金融稳定有效性的影响,实证检验结果如图3所示。

图3(a)和图3(b)分别为信贷类宏观审慎政策工具运用背景下数量型和价格型货币政策对金融稳定的冲击效应;图3(c)和图3(d)分别为流动性类宏观审慎政策工具运用背景下数量型和价格型货币政策对金融稳定的冲击效应;图3(e)和图3(f)分别为跨境资本流动类宏观审慎工具运用背景下数量型和价格型货币政策对金融稳定的冲击效应。

由图3(a)可见,在不考虑宏观审慎政策的背景下,一单位货币供给的正向冲击对金融市场稳定指数(FSI)具有显著的负向影响,这是因为货币供应量增加增强了货币市场的流动性,大量流动性涌入房地产、股票、债券等资本市场会推动形成资产泡沫,不利于金融稳定,因此,在经济下行期实施扩张的数量型货币政策可能会以牺牲金融稳定为代价换取经济增长,存在风险隐患。宏观审慎政策通过贷款价值比工具影响借款人约束条件,调节信贷供给,进而对进入资本市场的货币流量进行管控,一定程度上消除了货币供给增加产生的金融稳定负效应,维持了金融体系的稳定性。当贷款价值比水平较高时,货币政策与宏观审慎政策同时宽松了货币信贷环境,二者产生了“政策叠加”效应;当贷款价值比处于较低水平时,货币政策以宽松为主,宏观审慎的逆周期管理以紧缩为主,二者产生了“政策冲突”。“政策叠加”和“政策冲突”均促使扩张的数量型货币政策对金融稳定产生负向影响,但影响强度还是弱于不考虑宏观审慎政策的情形,表明宏观审慎政策与货币政策配合还是倾向利好的。

图3 宏观审慎政策工具运用背景下货币政策对金融稳定的冲击效应(a)—信贷类数量型; (b)—信贷类价格型; (c)—流动性类数量型; (d)—流动性类价格型; (e)—跨境资本流动类数量型; (f)—跨境资本流动类价格型

由图3(b)可见,在不考虑宏观审慎政策的背景下,利率上升会增加企业的融资成本进而对金融稳定存在显著的负向影响。融资成本的增加会导致企业利润空间减小,破产风险加剧。为了避免贷款违约产生的金融风险,宏观审慎政策会通过贷款价值比工具进一步紧缩信贷,这加剧了货币紧缩程度,导致利率上调对金融稳定的负向影响增强。因此,此时的宏观审慎政策与价格型货币政策在调控金融稳定目标方面存在冲突,并且根据脉冲响应函数图3(b)可知,由于信贷约束的存在,贷款价值比水平上升或下降均会加剧宏观审慎政策与货币政策的冲突程度。结合图1(b)、图2(b)和图3(b)可知,价格型货币政策对经济增长的调控作用相对较弱,主要在经济过热时通过上调利率稳定物价,但是以贷款价值比为主要工具的宏观审慎政策基于金融稳定目标在动态调整过程中,会直接削弱价格型货币政策调控通货膨胀目标的有效性,还会增强其对金融稳定的负向影响,因此以贷款价值比为主要工具的宏观审慎政策无法与价格型货币政策协调配合,二者存在严重的“政策冲突”问题。

由图3(c)可见,当宏观审慎政策通过调节法定存款准备金率改变信贷供给总量并以金融稳定为主要的调控目标时,宏观审慎政策的实施能够逆转货币供给增加对金融稳定的负效应,呈现出正向的促进作用。当法定存款准备金率水平相对较低时,货币政策与宏观审慎政策均是通过“宽信贷”的方式维持金融市场稳定,二者调控方向一致,货币政策对金融稳定目标的调控有效性会有所增强。当法定存款准备金率处于较高水平时,货币政策较为宽松而宏观审慎政策相对紧缩,二者的作用方向相反,货币政策与宏观审慎政策存在方向上的冲突,因此货币政策有效性有所削弱。综合图3(a)和图3(c)可知,在经济下行期,以增加货币供应量为主的数量型货币政策在调控金融稳定目标方面不具优势,宏观审慎政策的加入改善了这一状况,这凸显了宏观审慎政策在调控金融稳定目标方面的优越性,也体现了在维持金融方面货币政策与宏观审慎政策协调配合的重要性。相较于贷款价值比工具,法定存款准备金率工具与数量型货币政策配合能够较大程度地实现金融稳定,并且结合图1的分析结果可知,在经济下行期法定存款准备金率下调和货币宽松政策同时进行能够在维持金融稳定的同时促进经济增长,是较优的政策组合模式。

由图3(d)可见,利率上调会增加企业的融资成本并增加金融脆弱性,降低金融系统稳定程度。当法定存款准备金率下调时,宏观审慎政策期望通过营造宽松的信贷环境稳定金融市场,两政策在调控方向上存在不一致的现象,因此法定存款准备金率下调会进一步加剧利率上浮对金融稳定的负向影响。当法定存款准备金率上浮时,宏观审慎政策与上调利率的货币政策均期望通过紧缩货币流量的方式稳定金融市场,二者的调控方向基本一致,此时价格型货币政策对金融稳定的负效应有所减弱。结合图1(d)、图2(d)和图3(d)可知,同时上调法定存款准备金率和利率能够显著降低通货膨胀水平,不会对经济增长产生强烈的负向影响,并且削弱了价格型货币政策在金融稳定目标方面造成的负向影响,因此同时上调法定存款准备金率和利率能够较大程度地实现“稳增长、降通胀、稳金融”的经济调控目标,是较优的政策组合模式。

由图3(e)可见,当宏观审慎政策对资本流入相对放宽时,数量型货币政策与宏观审慎政策均是通过增加货币市场流动性的方式维持金融稳定,二者目标和调控方向均一致,因此宏观审慎政策与货币政策协调配合会增强对金融稳定目标的调控效果。当宏观审慎政策对资本流入的限制相对较强时,宏观审慎政策与宽松的货币政策作用方向相反,因此二者存在方向上的冲突,货币政策有效性被削弱。由图3(f)可见,由于在开放经济背景下,企业会倾向于通过直接融资方式获得跨境资本支持,使得其对以银行信贷为主的间接融资的依赖性降低,因此随着宏观审慎政策对跨境资本流入监管的放松,利率上升对企业的融资约束的影响被降低,利率上调对金融稳定的负效应被减弱。但是当宏观审慎政策对跨境资本流入过度放宽时,跨境资本的大量流入会推动本币升值,同时利差扩大会进一步吸引投机性资本流入,这些投机性资本的流入和流出具有很大的不确定性,会产生汇率风险,因此过度宽松的跨境资本流动也会对金融稳定产生负向影响。结合图2和图3可以发现,维持国际收支均衡或对跨境资本流入适度宽松的宏观审慎政策与利率上升的价格型货币政策结合,能够在“稳通胀”的同时尽可能保证金融市场稳定。

五、 结论及政策建议

本文基于多元方向分位数向量自回归模型(MDQVAR)实证检验了宏观审慎政策工具不同强度的运用对我国货币政策调控“经济增长、物价稳定、金融稳定”三大目标有效性的影响,并据此针对不同的经济调控目标提出了最优的货币政策与宏观审慎政策组合形式,为更好地调控宏观经济、稳定金融市场、完善“双支柱”框架提供参考。本文主要结论如下。

(1) 在经济下行期将“经济增长”作为宏观调控的主要目标时,数量型货币政策的调控有效性优于价格型货币政策。数量型货币政策与流动性类和跨境资本流动类的宏观审慎政策配合,能够显著增强其对经济增长的调控效果,但会形成通货膨胀问题,因此,需要在“促增长”和“稳物价”目标中进行取舍。

(2) 在经济平稳期,数量型货币政策与信贷类宏观审慎政策配合,虽然会削弱货币政策对经济增长的促进效果,但是二者相对独立,可以各自调控,能够同时实现“促增长、稳物价、稳金融”三大目标,是此时期最优的政策协调模式。

(3) 在经济过热期将“稳物价”作为宏观经济调控的主要目标时,价格型货币政策的调控效果显著优于数量型货币政策。价格型货币政策与信贷类宏观审慎政策存在“政策冲突”,二者难以在动态调控中实现“金融稳定”与“价格稳定”的共赢。价格型货币政策与流动性类和跨境资本流动类的宏观审慎政策配合能够同时实现“稳金融、稳物价”的目标,并在一定程度上“保增长”,是经济过热期最优的政策协调模式。

(4) 数量型货币政策和价格型货币政策在金融稳定目标的调控上均不具优势,维持金融市场稳定还是应以宏观审慎政策为主。流动性类和跨境资本流动类的宏观审慎政策与货币政策协调性要优于信贷类宏观审慎政策。流动性类宏观审慎政策在经济下行期与扩张的数量型货币政策配合能够同时实现“经济增长”与“金融稳定”目标,而信贷类宏观审慎政策却会与货币政策产生冲突,进一步削弱货币政策有效性。

基于以上结论可知,当前我国宏观审慎政策与货币政策协调性相对较好,宏观审慎政策能够基本辅助货币政策实现对经济增长和通货膨胀的调控目标。为了更好地完善“双支柱”框架对宏观经济的调控机制,本文提出以下政策建议:在经济下行期下调法定存款准备金率或放宽跨境资本流入与增加货币供给的配合能够尽快恢复实体经济增长;在经济平稳期调节贷款价值比与增加货币供应量能够尽可能实现经济的平稳增长;在经济过热期上调法定存款准备金率与利率配合可以快速稳定物价。除此之外,在通货膨胀目标下还应尽量探索其他宏观审慎工具与价格型货币政策的协调配合,以替代法定存款准备金率实现最优的调控效果。在金融稳定目标下,可以尝试探索宏观审慎政策为主、货币政策为辅的协调模式。