计算思维教育中的信息处理行为主体分析

2021-06-01王荣良

● 问题:算法的行为主体是人还是计算机

计算思维的思维主体是人而不是计算机,这一观点没有异议。至目前为止,计算机并没有意识,也不会思维,计算机的自动化行为都是由人预先以命令序列形式加载所形成的。作为一个具备计算思维的人,习惯于站在计算机自动执行的角度,理解计算机的行为和输出。

笔者考察了一堂教授算法的课,这堂课的教学目标是通过实例分析认识循环结构。教师这样设计:新冠疫情期间,入境人员需要14天的居家隔离;教师绘制了如图1所示的流程图,用以描述居家隔离规则,即每隔离一天计数器加1,居家隔离满14天,计算机输出“解除隔离”。教师展示与分析了反复执行“居家隔离”的循环操作过程,并得到了有关循环的一般化结构。

算法源于生活,又高于生活。生活算法,就是按时间的维度,把生活中解决问题的方法与步骤看成是一个个操作,那么针对解决生活问题的方法而形成的行动规则,就可以看成是算法。教师将生活实例用算法来描述,可以使学生有亲切感,容易产生兴趣,有助于学生更好地学习算法。然而,分析算法的行为主体,就会发现,上例中教师描述的算法存在明显的缺陷,算法中执行“居家隔离”的行为者肯定是人而不是计算机,而输出“解除隔离”的行为者则是计算机而不是人。一个算法执行流程中,存在着两个行为主体。

造成这样的原因在于,教师习惯于将自己已经形成的固有的循环结构形式传授给学生,而没有站在算法执行的行为主体角度思考如何用循环的方法来解决问题。也就是说,教师关注的重点是学生是否记忆循环结构的流程图表示形式,而不是作为行为主体对循环结构的正确运用。

运用生活算法,学生可以从日常生活中体验算法以及算法解决问题的过程,克服计算机算法的抽象与执行过程不可以见的困难,理解算法,同时发展思维。但是,通俗化的生活算法仍然需要符合算法的可行性特征。生活算法中的行为主体是人,该“人”可以按算法规定的操作步骤执行,而为计算机设计的算法,算法的执行主体是计算机。在一个算法给定的执行流程中,部分执行的行为主体是“人”,部分执行的行为主体是计算机,这样的行为主体变更,会引起学习者思维的混乱。

● 分析:信息处理的计算机学科视角

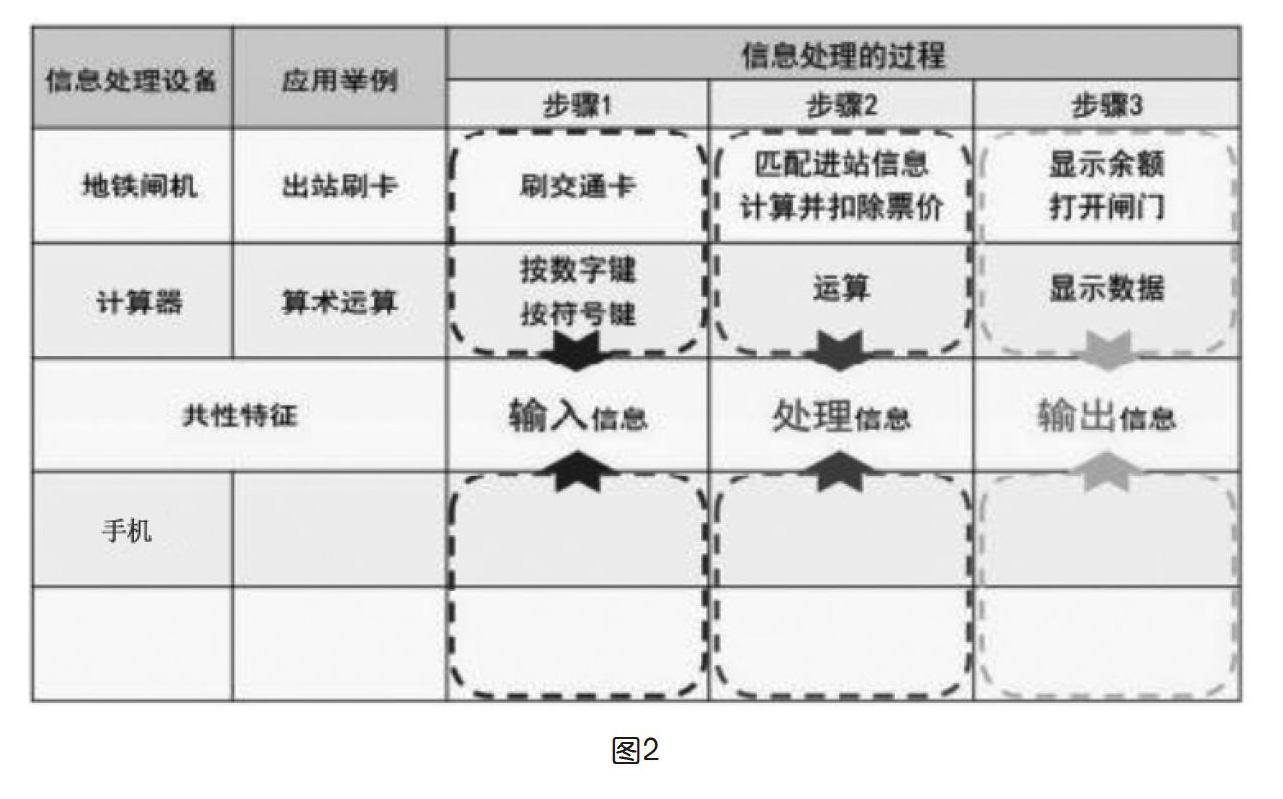

在现有的信息技术课程中,信息处理主体是多元的。人是信息处理的主体,计算机也是信息处理的主体。在实际教学中,信息处理主体往往是被模糊化的。下例是教师安排学生的一项学习内容,要求列举生活中的一个信息处理设备,描述其处理信息的过程,将其填写在如图2所示的最后一行中。

该学习材料提供了以地铁闸机和计算器为样例的信息处理过程分析,引导学生举例并模仿分析,促进学生思考并理解信息处理一般过程由输入、处理、输出三个阶段组成。学习情境来源于生活,学习支架帮助学生思考,教学设计符合学生的学习规律。然而,分析信息处理的行为主体就会发现,该学习材料存在同样的缺陷。其中,信息处理步骤1的行为主体是人,如在地铁闸机处“刷交通卡”;而步骤2和步骤3中的行为主体都是设备,如地铁闸机进行费用计算和打开闸门动作等行为。作为认知主体的学生,能够基于生活经验知道信息处理的三个阶段,但是难以建立起清晰的思维方式以计算机学科视角来正确理解信息处理过程。

人、信息以及以计算机为代表的信息处理工具都是信息技术课程所关注的要素,这三者的关系是:人处理信息,人运用计算机处理信息以及计算机处理信息。长期以来,信息技术课程一直关注人是如何处理信息的,以及人是如何利用计算机处理信息的。计算机技术日新月异的发展既是信息技术课程的困惑,也是课程发展的动力。作为人处理信息的一般方法一直是课程稳定而核心的学习内容,至于计算机如何处理信息则是计算机科学重点关注的内容。

分析信息技术课程中人与计算机的关系可以发现,人是课程的中心,如何使用计算机解决问题是课程的主要学习内容。因此,如何使用一系列的应用软件来设计某个应用的解决方案、如何选择合适的软硬件以及正确评估软硬件都是信息技术课程的学习内容。作为计算机科学,计算是计算机学科的中心,可计算问题是学科的基本问题,计算机系统如何工作是学科关注的重点。面对一个现实问题,现有的软件硬件无法解决,则需要从计算机学科出发,考虑通过编写新的软件、设计新的硬件、开发新系统来实现。

因此,信息处理中的计算机,本质上是进行数据处理。狭义地说,所谓的处理即是“计算”,处理的对象是数据,待加工的信息是需要用数据表征以后,才能由计算机加工处理。作为计算机学科知识的学习者,通过计算机原理的学习,可以认知计算机并制造计算机的相关产品,包括开发计算机软件和硬件。同时,通过“计算”这一面“镜子”,学习者可以以一种新的方式理解客观世界,形成一种新的思维方式。这也就是计算思维教育的意义所在。

● 置换:认知主体的思维客体化

在人与信息的关系中,人是处理信息的行为主体,人可以直接处理信息,也可以借助工具处理信息。在计算机与信息的关系中,计算机作为数据处理工具,是信息处理的行为主体。计算机的信息处理行为是由人预设的。一般而言,能够预设计算机信息处理行为的人是具备计算思维的,人是计算思维的思维主体。在计算思维教育中,当计算思维成为一项学习内容时,学习者就是计算思维的认知主体。发展认知主体的思维,是计算思维教育的目标。

因此,开展计算思维教育需要明晰:思维的主体是人即学习者,思维的客体是计算机。这里的计算机,不是指具体的一台计算机,而是具备预设并自动地实现信息处理功能的行为主体。学习者作为思维主体需要考虑如何使用计算机这一信息处理工具处理信息,同时也需要角色转换,即假设学习者“我”是计算机,即站在计算机这一思维客体也是信息处理的行为主体角度思考计算机是如何运用计算机学科思想方法处理数据的。这种角色转换,就是思维客体化。

在教学实践中,认知主体的思维客体化,可以帮助学生清晰思维起点和思维路径,有利于学生分析问题和发展思维。例如,在关于Excel公式使用的教学实施中,学生往往会混淆数学公式和Excel公式的表示方式,以及在实际使用Excel公式时常常遗忘输入“等于号”“回车键”等关键操作步骤。为了帮助学生了解Excel公式要点,牢记选择单元格、输入等于号、输入公式和输入回车这四个步骤,教师会安排学生讨论数学公式表示与Excel软件公式表示的异同,并且用“等公车”这样的谐音来对应操作的四个步骤,帮助学生记忆。“等公车”谐音的运用,教学效果明显,解决了教学难点,但这样的教学技巧的运用,其出发点依然是机械记忆,对发展学生思维帮助不大。如果转换一下思考的立场,要求学生站在计算机的角度对Excel公式输入提出要求:因为Excel软件单元格只能线性地显示数据,所以普通公式中的分数需要用除法形式表示;受现有键盘的限制,“÷”需要用“/”键来代替;操作顺序中首先选定单元格,是因为Excel软件需要知道在什么位置执行公式计算;输入“=”号,是因为要明确标识当前输入的是公式从非普通字符串;最后输入的“回车”是因为Excel软件需要知道当前公式输入是否结束。组织这样的讨论,可以养成学生从计算机角度思考问题,在大脑中形成计算机处理数据的思维过程,通过理解来达到记忆的目的。

● 思考:从计算机学科出发理解计算思维

计算思维是一种计算机学科思维,计算思维是计算机的数据处理过程在人脑中的再现。同样的事物,不同学科考察的视角是不一样的。例如,对于电子地图,从人使用信息技术工具的角度出发,学习者的认知目标是了解电子地图的功能,熟练使用电子地图选择合适的出行方案。当角色转换以后,从计算机学科出发,关注的重点是电子地图如何实现处理数据功能,以满足人们使用的需要。因此,認知主体的思维客体化,可以帮助学生理解计算思维。

基于计算思维教育,有必要使学生认识到目前信息技术课程所涉及的信息处理设备,都是以计算机原理为核心实现数据处理。计算思维对应的学科思想方法,主要是以图灵机为起点的可计算理论,随意扩大计算思维的学科思想,将信息概念相关理论和计算机操作技能包括其中,会模糊计算思维的认知起点和思维路径。

角色置换,即思维客体化,是一种思考问题的方式,不仅适用于计算思维,更具有普遍的教育价值。在计算思维教育中,除了思维角色置换,还需要角色的行为推演,在人脑中经历自动化的过程。在大众的心目中,计算机是最“聪明”的装置,而具备计算思维的人,一定能清醒地认识到计算机是最“笨”的,只有人为安排了所有的行为细节,计算机才能作为行为主体自动地处理数据。

参考文献:

[1]王荣良.信息科学学科的基本框架与信息技术课程的内容层次结构[J].中国教育技术装备,2013(03):16-18.

[2]王荣良.计算思维教育[M].上海:上海科技教育出版社,2014.