面向未来学校的初中信息技术“高度感知”实践探索

2021-06-01刘振林

刘振林

《新一代人工智能发展规划》明确指出,“人工智能成为国际竞争的新焦点,应逐步开展全民智能教育项目,在中小学阶段设置人工智能相关课程,逐步推广编程教育”。机器人课程包含控制器、传感器、机器人设计及程序编写等知识,是涉及学科门类最为广泛的知识载体。它是一门理论和实践紧密结合的课程,强调知识的构建性和系统性,机器人教育是培养提升学生创新思维和综合实践能力的有效途径。因此,机器人教育逐步成中小学开设人工智能和综合实践类课程的首选。

● 总体设计

混合式教学是指将面对面课堂教学和基于数字化或网络化的线上学习结合起来,二者优势互补,从而达到教学效率的提升。基于网络技术的虚拟机器人课程教学,能有效整合数字化教学资源,非常适合混合式教学模式。

1.课程目标及内容

为充分发挥机器人的教学育人价值,课程目标从三个维度进行厘定:①掌握机器人基础知识和原理,这里的掌握有三层含义,即正确记忆、正确理解和灵活应用;②在解决场景任务过程中,逐步养成良好的自主学习习惯和运用信息技术解决综合性问题的能力;③增强学习机器人的兴趣和探究问题的热情,体会战胜困难的成就感,树立正确的科学技术观和较强的信息技术创新意识。

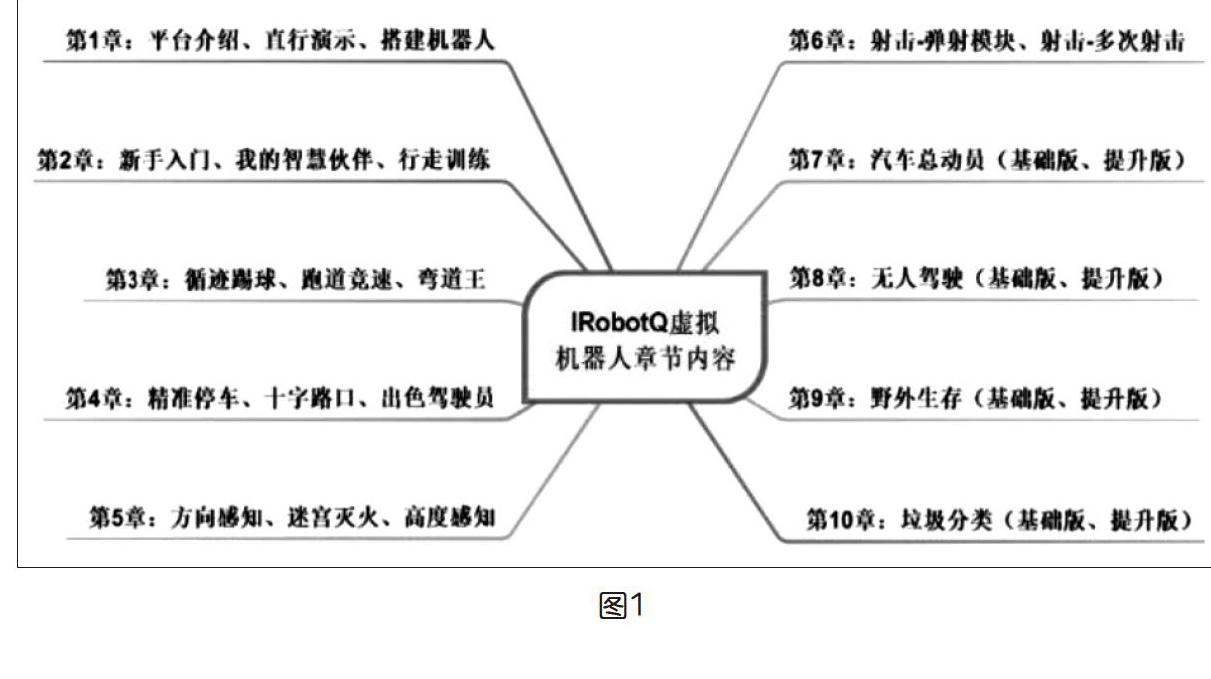

《创新课程·虚拟机器人入门与实践》的材料包含10个章节、20个任务场景(如图1),内容由易到难,有理论内容,也有实践练习。

2.混合式教学的构建

(1)教学环境设计

构建基于IRobotQ网络机器人教学软件平台,部署“高度感知”虚拟的物理任务场景,采用CS部署方式,为“高度感知”线上线下教学提供环境支撑。

(2)教学前端准备

前端准备是对学生的学情进行分析,包括学习机器人的态度、学习习惯和已有知识储备等。以虚拟机器人课程第五章“高度感知”场景任务为例,学生学习了“新手入门”“循迹踢球”和“方向”等场景任务,已经熟悉了平台的操作使用,熟悉控制器、驅动电机和常用传感器、设备的连接和控制,能够搭建具备一定功能的机器人和设计控制程序。学生对基于虚拟物理场景的机器人课程有着浓厚的兴趣,有一定的分析、解决场景任务的经验积累,同时也存在不足的地方,如从人工智能的角度进行系统性思维的能力偏弱等。

(3)活动及资源设计

活动设计:案例“高度感知”场景任务是使用海拔高度计设计机器人从两层高的天桥(起点)出发,经过天桥的台阶走到地面终点,即为完成任务,任务场景如图2所示。要求使用机器人部件的数量不得超过100个,得分规则是机器人完成任务用时越短分数越高,得分高者方案优。

资源设计:利用多媒体技术制作微课,如海拔高度计应用、距离传感器应用、程序编写技巧、合理规划路线等视频资源。创建QQ学习交流群,为共享“海拔高度计使用说明和高度感知”学习资料、交流讨论及学习打卡提供便利。

案例设计 “高度感知”教学设计

1.教学目标

知识与技能目标:掌握海拔高度计的功能原理和使用方法;学会使用while条件循环语句。

过程与方法目标:在任务子问题引领下,提升任务流程分析、分解能力;在高度感知任务探索中,掌握利用程序思维方式处理问题的流程方法。

情感态度与价值观目标:设计机器人完成任务,激发学习机器人的兴趣;通过搭建机器人及设计程序,体会编程的思维方式和战胜困难的成就感。

2.教学重难点

重点:利用while条件循环语句,控制机器人行走线路。

难点:海拔高度计和距离传感器的综合设计运用。

3.教学流程(如图3)

4.教学过程

(1)课前:组织学生线上自主学习

①环节1:设计任务,准备资源,发布自学任务。

结合“高度感知”任务场景,设计任务描述及任务要求,准备视频学习资源、课程材料、平台配套的海拔高度计使用说明文档等资源包;通过QQ学习交流群,发布学习任务,共享学习资源包;学生明确任务要求,设计任务方案,搭建下楼机器人,编写控制程序并测试效果。

设计意图:明确任务目标,使用好学习资源是学生有效自主学习的首要前提。教师充分考虑学生的学习特点,设计资源做到精而不泛。策略是将系统性不强的知识内容(如案例中的海拔高度计原理及应用)浓缩为精简文案或短视频,其视频长度控制在3~5分钟,综合性思路方案视频讲解长度控制在10分钟为宜。

②环节2:围绕子问题深入讨论,分解任务。

在学习交流群内,教师依次发布子问题:“机器人从起点到终点需要完成哪些动作?”“怎样让机器人知道什么时候走完第一段阶梯?”“在算法分析中,利用while条件循环指令判断是否结束了第一段阶梯?”“任务中设计机器人需要使用哪些零部件?”“海拔高度计有哪些功能属性及常应用于哪类场景?”引导或邀请学生参与讨论,并在学习群内提出自己的疑问或分享学习体会。

设计意图:学生在子问题的引导下利用已有知识和经验,采用知识迁移等学习技巧研究新内容,逐步设计机器人下楼梯方案。在线上互动过程中,教师及时回复学生提出的疑问,对学生分享及时给予表扬,引导其他学生参与互动讨论。期望通过线上学习、讨论,学生能形成如图4所示的较为明确的任务分析框架。

③环节3:积极引导,打卡线上任务。

完成机器人设计并测试其任务完成度,填写设计方案表,记录困惑与收获并提交,完成自学打卡。

设计意图:教师将学生作为学习主体,指导学生完成线上任务后在学习群内打卡,教师通过分析学生提交的方案提炼疑难点,实现与线下课堂教学的有机融合。[1]

(2)课中:解疑答惑、成果展示

①环节1:解疑答惑、优化机器人设计。

围绕学生在自主学习过程中遇到的问题、课内重难点部分及课堂中生成性问题,师生进行深入拓展讨论。

设计意图:课堂教学重点放在指导学生深挖知识背后的内在关系,帮助学生掌握重点、突破难点。使学生内化所学知识,指导学生优化设计方案。

②环节2:学生交流展示。

学生演示自己编写的程序,分享编程经验。在学生方案成果交流展示等过程中,教师结合重難点,有效地进行引导和点评,进一步引导学生内化知识,优化设计方案。

设计意图:优化调试是设计机器人、程序编写的一个重要环节,让学生不断调试、完善设计方案,使其体验机器人编程特有的乐趣。

③环节3:任务总结。

引导学生复习巩固“高度感知”任务解决流程:发现问题、分析问题;通过分析,设计任务解决方案;具体实施,验证能否解决问题;完善方案,解决任务。

学生回顾总结:每个步骤做了什么,涉及哪些知识点。

设计意图:梳理任务解决流程,巩固机器人知识原理,其中包括海拔高度计、编程语言、控制系统设计等知识,设计方案完成机器人下楼梯任务,实现低层次认知理解到高层次的辨别、讨论、设计创造能力的培养,达到提升教学质量及人才培养的目的。[2]

(3)课后

学生根据教师重难点讲解及部分同学的展示,优化个人的设计方案并测试性能,再次提交设计方案。

5.任务评价

课程评价采用过程性评价与交流展示评价相结合的综合性评价方式。其中,过程性评价占50%,学生需要线上自学完成后打卡并提交设计方案;展示交流部分,师生给出的评价(含学生自评)占50%。任务评价本着对学生学习行为的激励和导向功能,应尽可能全面地了解学生的学习状况,引导学生的学习行为,让学生由“学会”到“会学”再到“创意”。

● 小结

教学实践表明,初中机器人课程采用线上线下混合的教学模式,借助IRobotQ网络虚拟机器人教学平台,面向多数学生开展机器人教学符合学校需求,是一种有效的教学组织方式。自课程开展以来,学生的机器人知识、综合创新实践能力都有不同层次的提升。

参考文献:

[1]刘娟娟,周雪涵,徐舜平,等.乡村中学翻转课堂实施需要考虑的几个方面[J].教育研究与评论(中学教育教学),2017(10):95.

[2]刘岩,于洋,刘睿,等.基于虚拟仿真平台的线上线下混合式教学改革研究[J].教育教学论坛,2020(36):385-386.