探究情势变更原则中的再交涉制度

2020-11-14赵洪成

赵洪成

(桂林电子科技大学法学院,广西 桂林541004)

在合同编领域,由于情势变更而引起的合同纠纷日渐增多。鉴于私法注重意思自治、诚实信用与高效原则,一种独立于司法审判的私力救济形式——再交涉制度应运而生。其可在充分保护双方意思自治和高效的前提下,为解决合同纠纷而提供切实的协商机会,我国以法律的形式——《民法典》合同编第533条肯定了再协商制度。由于学术界对再交涉制度有争议以及法律规定的不完善,造成了司法适用现象的不统一。笔者拟从再交涉制度的定性、设计存在的不足以及司法现状的分析等方面入手,厘清再交涉制度的法律内涵与运行机制。

一、再交涉制度的定性

纵观国内外理论基础研究,每个国家对再交涉制度的理论基础定性不同。英美法系国家大多数主张再交涉制度的诚实信用原则,而大陆法系国家则主张义务性定论。当下,再交涉制度设计存在的缺陷归因于理论基础不明确。[1]

(一)理论层面

1.诚实信用原则的体现

诚实信用原则是契约精神的基本精髓所在,其核心理念在于契约双方的信赖、忠诚,利益保护以及严守合约义务等公平正义理念。基于传统的诚实信用原则理念,合约一旦达成,双方必须严格遵守条约内容,不得改变。但是由于在履约过程中出现主观意识和市场变化以外的情势变更所导致的合同履行不能,契约双方为尽快达成合意而进行的再交涉,可视为在诚实信用原则背景下对合同必须严守的突破,国内外学理研究均把诚实信用原则作为再交涉制度的理论基础。

2.维护意思自治

再交涉制度设立的初衷在于帮助契约双方提供切实的协商、排除客观阻却事由继而达到维持原合约的继续履行或达成新合约,不论哪种结果均是在保护契约双方意思自治的前提下展开,相较于传统的司法审判模式可以在最大程度上保护双方的意思自治。其一,再交涉制度的创立为情势变更合同当中的双方提供了新的纠纷解决途径,双方可就合约进行实质协商,不再是唯一的法官主导审判模式;其二,双方进行实质协商时相比独立的法官对合同更具深层次地了解与把握,纠纷解决的可能性增加。

(二)实践层面

新编的《民法典》合同编的价值在于追求效率价值,再交涉制度通过以适当限制双方意思自治为手段以此来促成纠纷的解决或达成新的合意来维持原先合约的继续履行。

1.促成合约的履行

再交涉制度设立的核心在于,通过双方协商解决纠纷或达成新的合意来促成原先合约的履行,也是私法当中所强调的鼓励交易和保护意思自治的双重价值观统一。在司法实践中,已经有法院直接认可和适用再交涉制度,要求合约双方在情势变更发生之时首先就合同变更进行交涉。[2]

2.降低履约成本

笔者认为,效率价值追求旨在降低成本,包括经济成本和司法成本两方面。其一,合约双方进行实质协商可以很大程度增强合意的可能性,继而化解纠纷促成原合约继续履行,此种方式相较于传统的司法审判方式,可以减少诉讼费,继而降低整个合约履行过程中的交易成本和时间成本;其二,通过再交涉达成合意,可以避免司法资源的运作,节省司法成本。

二、当下再交涉制度设计存在的不足

(一)义务定性的缺陷分析

当下,我国学术界关于再交涉制度义务定性的模式为:义务是强制性前置程序,当情势变更发生时,双方必须经过再协商且未果时,一方才可以向法院请求变更或解除合同。如此,其所规定的义务具有强制性、前置性,并非所谓的与权利相对应的义务,刚性更甚。[3]

1.现有的再交涉制度模式下,再交涉的启动不是经过与一方协商而开始,而是必须的、共同的前置性程序。

2.此种模式下,不论合同当事人任何一方是否有进行再交涉的意愿,都必须限制双方的意思自治而进行再交涉,成为法定的强制的前置程序。

(二)潜在的风险

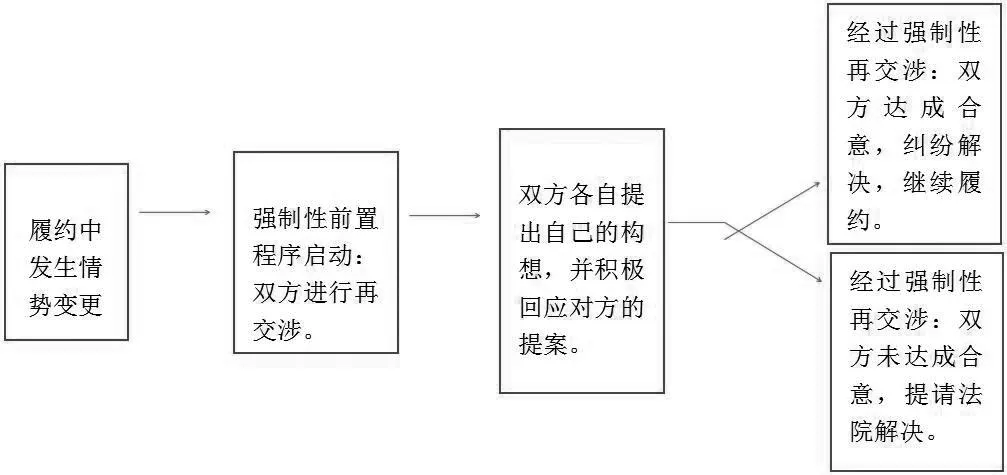

在当下学术界主流的再交涉制度的模式为:法定义务+强制性前置程序,具体操作模式可概括为下图所示:

1.在此操作模式下,不管合约双方是否有再协商的意愿,都将会把双方强制“按到”谈判桌上,以此作为启动诉讼的前置程序加以强制规定,其理念与超父爱主义模式极其相似。[4]在司法实践中,并不是所有的再交涉都是以达成合意解决纠纷而告终。当出现情势变更时,合约双方都会以理性和最小损失的出发点去考量自己的得失,从而可达成双方的合意。如若将合约双方强制加以再交涉,未达到合意再选择诉讼解决,反而不如在情势变更发生之时就选择诉讼解决途径。

2.忽视了双方的意思自治,降低了效率价值。笔者认为,合约双方的意思自治和交涉意愿是影响再交涉成果的关键因素。如果合约双方均无再交涉意愿,而在此模式下,将双方强制“按到”谈判桌上进行再交涉,其结果难令双方满意。如此,双方所负担的损失和交易成本就会逐步增加。正如上文中提到,再交涉制度的核心价值在于追求高效率,而在此模式下,难以达到其价值追求。

三、司法实务分析

(一)司法机关的否定

在司法实务中多数情况为:合约履行中发生情势变更,一方当事人以情势变更为由要求法院解除或变更合同,会被法院驳回,继续履行合同。如此,不仅没有起到定分止争的作用,反而导致司法资源的浪费。[5]

出现上述现象的原因,根本在于欠缺具体的法规。情势变更只是以原则的形式出现在民法里,并没有具体的条文适用规定,通常法院在审理案件中只会以具体的法律规定作为判决的依据。现有的《民法典》合同编第533条只是规定,合同成立后订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利因素影响的当事人可以与对方重新协商,而具体的操作模式尚欠明确。

(二)司法适用中出现裁判不一原因分析

1.与不可抗力混淆

一些学者误认为再交涉制度的启动是不可抗力的前提条件之一。《合同法解释(二)》第26条明确了,非不可抗力才会启动情势变更原则的适用,由于没有明确的立法加之学术界观点的不同,才会导致在司法实务当中出现不同。

2.作为商业风险的兜底条款

在实务中,一些“不法”商人滥用情势变更当中的再交涉作为其在合同履约过程中规避商业风险的合法理由。比如甲乙双方签订猪肉买卖合同,由于当下猪肉涨价,原先签订的合同甲方会出现亏损,而甲提出情势变更要求进行再交涉解决。从客观角度分析,猪肉的涨价是由于供求关系造成的,属于市场价格自我调节,而非双方在签订合同时不可预见的条件,应该由甲自己承担商业风险。

四、再交涉制度的构建建议

(一)重构正当性基础

1.权利基础

上文中分析了以义务为基础的再交涉制度存在潜在风险与不足,笔者认为再交涉制度的重构应当以权利为基础。在权利为本位的模式下,在合同履约过程中发生情势变更,合约双方任意一方均可以行使再交涉权利,启动再交涉程序;如果合约双方均未行使权利启动再交涉程序,则其任何一方可以向法院申请变更或解除合同。以权利为本位的模式其优势可以概括为以下几方面:(1)以合约双方的意思自治为核心,充分体现了私法当中的契约自由以及意思自治;(2)就合同内容而言,合约双方比起独立的法官主体,更懂得商事合同的内容以及存续价值利益判断和潜在的价值挖掘,更符合《民法典》合同编的价值追求;(3)此模式相较传统的超父爱主义模式,操作更加灵活、效率更高,很大程度地避免了司法资源的浪费以及合同履约成本的增加。

2.形成权属性的推理

笔者同意张素华教授的观点,再交涉权利应当属于形成权。[6]在合约发生情势变更时,合约一方行使形成权,再交涉程序即开始,而被请求方则会对申请方进行实质协商,包括:合约的具体条款的更改、情势变更因素的替换、履约时间的变更等等。其合理性可概括为:其一,被请求方负有对申请方进行实质协商的义务,在此期间,其意思自治受诚实信用原则的约束;其二,一方行使形成权则交涉程序即开始的运行模式相较于合约双方进行协商后再启动更有利于提高效率。

(二)优化再交涉制度的运行规则

1.否定强制性前置程序

正如上文中所论证,再交涉制度以权利为本位,否定当下的义务论定性;若发生情势变更,合约双方一方提请进行再交涉则再交涉程序启动,另一方则应积极配合;其以权利为本位,调整合约双方关系、追求价值效率。由此,义务论定性模式下的“法定义务+强制性前置程序”模式将不符合再交涉制度的核心理念和价值要求,在具体的应用中应否定强制性前置程序。

2.兼顾诚实信用原则

学界公认,诚实信用原则是再交涉制度的理论基础。在实务中,合约双方应充分遵守诚实信用原则,对再交涉方案、合约信息诚实回应、配合,诚实信用也是再交涉过程当中双方所必须履行的义务。

五、结语

综上,再交涉作为“信守合同”原则的例外,是私法借助公法维护契约权利平等实现的重要制度,厘清再交涉制度的正当基础以及运行规则,有利于司法实务中更好地维护合约双方的权益。