“产出导向法”研究的回溯与展望

——基于 CNKI 的 CiteSpace 知识图谱分析

2020-07-02李少杰王海华王英力

李少杰,王海华,王英力

(1.韩国海洋大学 语言文学院, 韩国 釜山 612-022;2.大连海事大学 外国语学院, 辽宁 大连 116026)

一、引言

基于中国外语教学中“学用分离”现象,文秋芳在2014年提出了“产出导向法”(Production-oriented Approach,简称POA),其原型为“输出驱动假设”[1]。“产出导向法”是具有中国本土特色的外语教学理论,至今该理论经历了六个发展阶段。14年来,“产出导向法” 理论发展迅猛,基于该理论的研究也层出不穷,受到外语教师和研究者的广泛关注。鉴于“产出导向法”理论与实践的不断发展,以该理论为基础的研究有怎样的变化、呈现出怎样的趋势十分值得关注。因此,本研究旨在通过对中国知网(CNKI)中以“产出导向法”为主题的相关期刊论文进行检索和梳理,总结该领域的研究现状和发展趋势,为进一步开展“产出导向法”相关的外语教学研究和实践提供参考。

二、“产出导向法”理论概述

“产出导向法”理论是为了克服我国高等教育在英语课堂教学方面的不足而提出的[1-4]。与传统的英语教学模式不同,“产出导向法”的特色在于以产出开始,又以产出结束,实践“输出—输入—输出”的教学方法。大学生通常具有大量的语言储备,但很少有机会将其真正用于日常交际当中。而在“产出导向法”教学模式下,学生能够积极参与到课堂教学活动中,真正做到学用结合。

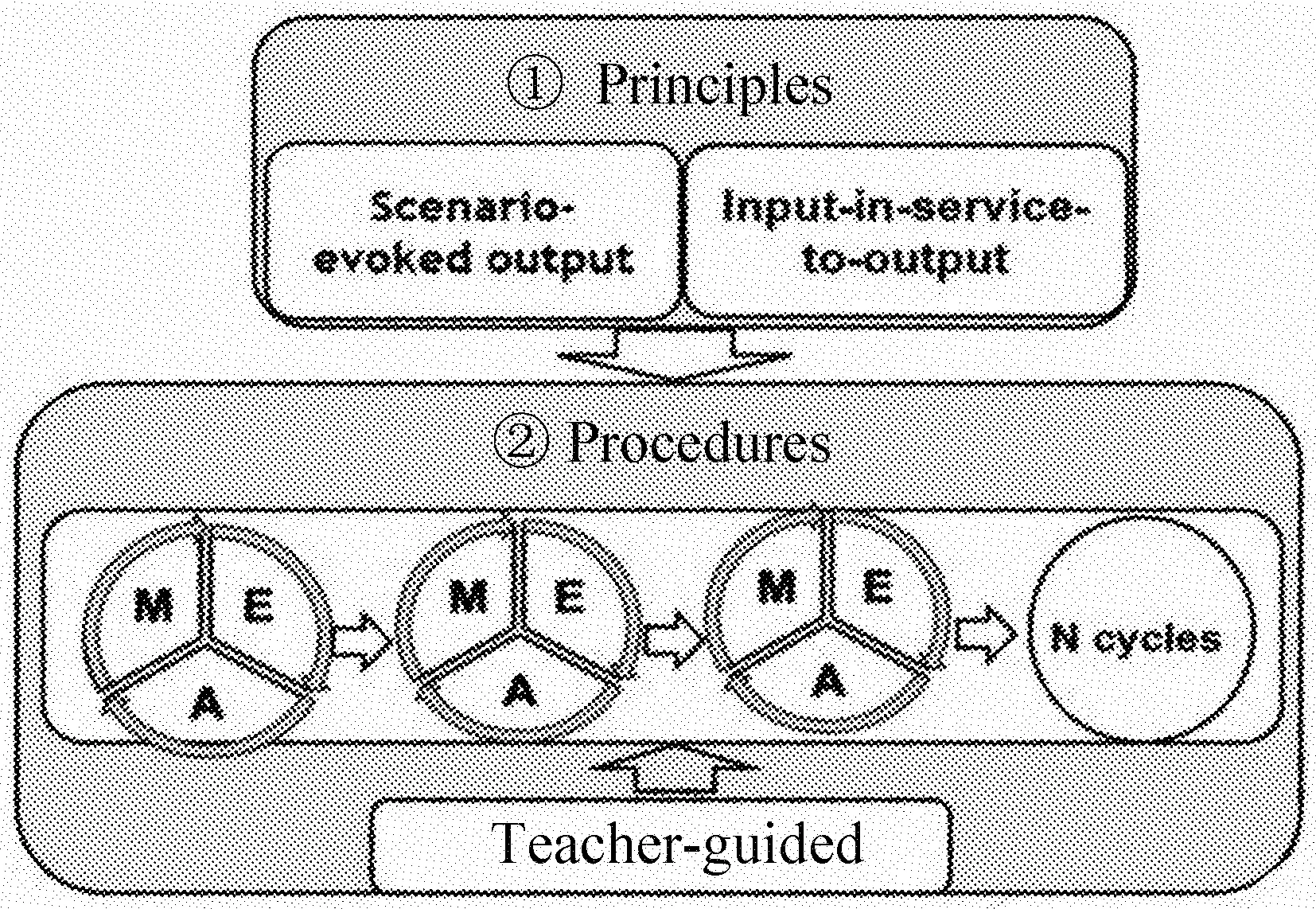

“产出导向法”教学体系在发展中不断完善,从2007年至今,共有六个发展阶段,见表1。2014年10月,该理论正式更名为“产出导向法”,并形成了较为详尽的理论体系,该体系也逐渐趋于完善。不论“产出导向法”理论体系有了哪些变化,“驱动”“促成”“评价”一直是教学流程的三个重要环节。这三个环节分为“内部的小循环和整体的大循环”[5],整个过程由教师主导,实现师生合作共建。“产出导向法”最新修订版本如图1所示。“产出导向法”将“驱动”作为课堂教学的首个环节,教师“呈现交际场景,学生尝试完成交际活动,教师说明教学目标和产出任务”[4]。在产出过程中如果学生遇到瓶颈,他们的学习动力就会提高,在接下来的学习中更积极主动地获取知识,填补自身不足。“产出导向法”的第二环节为“促成”,在这一环节,教学按照教师设计的一系列步骤进行,目的是促成学生能力的提升[6]。该环节主要包括三个步骤:“教师描述产出任务;学生进行选择性学习,教师进行指导和检查;学生练习产出,教师提供指导并及时检查”[5],以确保学生产出的有效性。第三个环节是“评价”,“评价”可以分为即时评价和延时评价。即时评价指的是“‘促成’两个环节中的‘检查’环节,学生进行选择性学习和产出任务练习过程中,教师对学生的学习效果给予的评价”[5]。学生依据教师要求在课下对产出任务进行反复练习并提交产出成果,教师制定评价标准,师生共同对产出成果进行有针对性和区别性的评估,完成师生合作评价,以检查学生是否达到了单元教学目标,该环节称为延时评价[4]。

表1 “产出导向法”发展历史阶段

图1 “产出导向法”最新修订①(1)①图1摘自文秋芳在2019年5月于北京举办的第五届“创新外语教育在中国”学术论坛中的发言, 题为“‘产出导向法’理论与应用:最新进展”。

总的来说,“产出导向法” 理论是基于中国外语教学实际情况提出的,无论对中国外语教学还是对外汉语教学,该理论都具有不可忽视的积极意义。

三、数据来源和研究方法

1.数据来源

本研究以CNKI数据库作为文献检索来源。主题词为“产出导向法”,文献设定为“期刊”,最终检索时间为2020年3月。时间和期刊级别不做限定,剔除重复和无效样本,共检索到542条有效文献,时间跨度为2015—2020年。

2.研究方法

本研究基于CNKI进行计量可视化分析,运用CiteSpace 软件生成可视化知识图谱和分析报告,结合文献阅读和图谱以及数据分析的方法,深入诠释“产出导向法” 的研究现状。具体操作如下:

首先,运用CNKI自带的计量可视化分析功能对 CNKI 中相关期刊文献进行年度发文量、机构发文量和作者发文量分析。然后,运用CiteSpaceV.5.6.R1(64-bit)对 CNKI 中的文献进行关键词(Keyword)聚类、中心性(Centrality)分析和突变词(Burst)分析等。CiteSpace 适合对大量文献进行可视化分析,有助于阐释研究热点与研究发展趋势。由于原始数据不能直接被 CiteSpace 识别,需要先将文献转换成可识别的分析数据。在初始页面选择 2015—2020 年,以 1 年为切分,得到6个时区(Slice),其他参数均为默认值。节点类型(Node Types)分别以作者、关键词、机构等内容生成可视化图谱。最后,根据研究目的调整相关参数,得到知识图谱和自动生成报告,完成数据读取。

四、研究现状和热点

1.发文数量分析

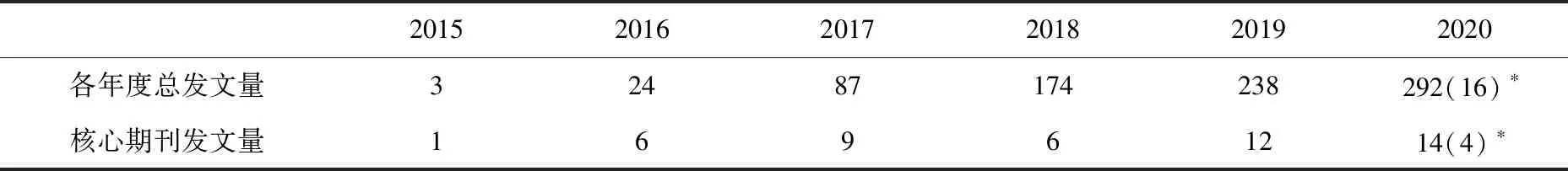

2015年至2020年3月期间,CNKI收录了以“产出导向法”为主题的542篇期刊文献。各年度发文量和核心期刊发表情况见表2。

表2 “产出导向法”2015—2020年文献数量分布

注:*2020年括号中的数据为截至3月9日的论文实际发表情况,括号外数据是CNKI对2020年论文发表的预测值。

表2显示总发文量呈现不断上升的趋势,说明“产出导向法”越来越受到研究者的关注。其中2017—2018年的论文发表量呈现快速增长,从87篇增加到174篇。核心期刊在2015—2017间年稳步增长,2017—2018年发文量有小幅度下降,2019年出现了快速增长。从两组发展数据来看,有关“产出导向法”的研究目前还处于快速发展阶段。

根据统计结果,笔者认为,“产出导向法”是基于中国外语教学现状,由中国学者提出的、具有中国特色的教学理论,能够解决中国高等教育中普遍存在的问题。“产出导向法”的发展历经10余年,经多所高校实践,已经取得初步成效,越来越多的外语教师和研究者对该理论的可行性及有效性开展研究。

采用内容分析法,将“产出导向法”的研究分为理论综述、实证研究、教学设计和教材编写四个部分进行归类统计,得到文献类型分布数据。其中理论综述类文献256篇、实证研究类246篇、教学设计类37篇、教材编写类3篇。在四个分类中,文献发表以理论综述和实证研究为主。其中,理论综述类文献最多,占总发表量47.23%,实证研究占比45.39%,教材编写为0.55%,占比最少。高被引文献以“产出导向法”团队发表的论文为主。

究其原因,从2015年至今,“产出导向法”理论一直处于发展和完善阶段,所以对“产出导向法”的阐述、综述和可行性分析等理论性研究的文献居多; 实证研究需要有实验周期,再加上论文出刊具有延迟性等特征,所以相关研究论文少于前者。“现有外语教材编写虽有理论指导,但缺乏对理论转化和教材编写过程的深入研究”[7],由于教材编写、出版到使用涉及诸多环节,完成需要的时间较长,所以,与教材编写有关的研究论文就更难完成。

2.研究机构和主要作者分析

对研究机构发文量的分析有助于了解“产出导向法”领域的主要研究机构及其研究深度,对主要作者成果数量分析能够较好地呈现研究者的学术贡献及其影响。本文对发文数量大于等于3篇的39个研究机构数据和发文量大于等于3篇的作者做出统计。

结果显示,研究“产出导向法”的机构以北京外国语大学为主,共发表期刊论文31篇。另外,发表文献较多的还有:哈尔滨工业大学11篇、赣南师范大学9篇、西安思源学院8篇、桂林理工大学6篇等。发表量大于等于3篇的作者中,有4位是文秋芳教授“产出导向法”团队成员,具体包括文秋芳6篇、张文娟3篇、邱琳3篇、毕争3篇,共15篇。其中,14篇发表于核心期刊,包括《中国外语》《外语教学》《现代外语》《世界汉语教学》《外语界》等。本文将核心期刊发文情况做出统计,发现“产出导向法”团队教师在核心期刊上共发表文献17篇,占核心期刊发文量的45.95%,将近一半。数据表明,该团队研究深入,论文质量最好,同时也是高被引文献。除此之外,在发表量大于等于3篇的机构中,有11个机构同一作者发表量大于等于3篇,占到了39个机构的28.2%。根据以上数据的分析发现,每个机构研究“产出导向法”的教师比较集中,从侧面反映出“产出导向法”研究开展的聚集性和深入性特征。

3.历史演进和阶段分析

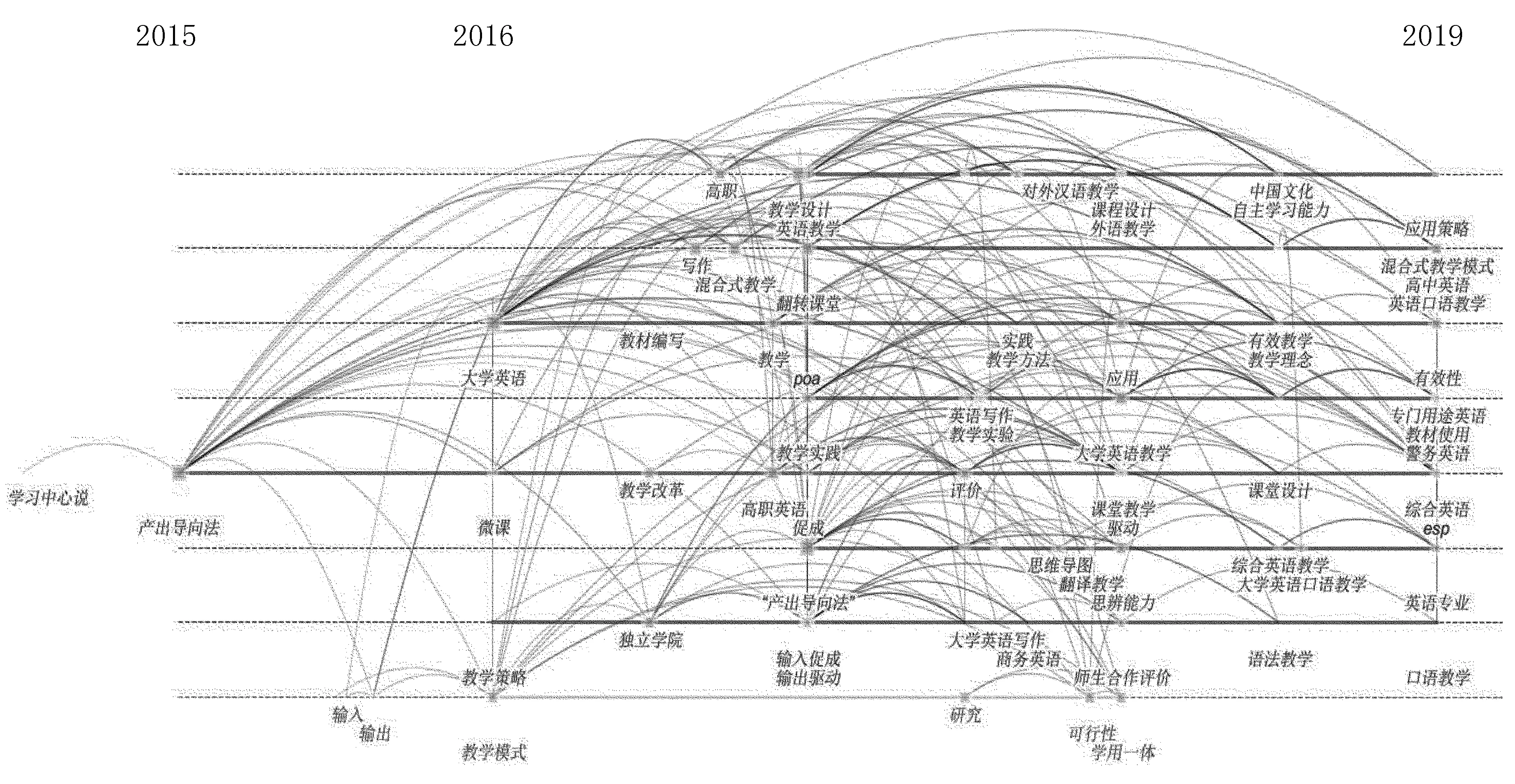

聚类分析中的关键词分析通常暗示了研究的范围、视角、时间、主题、工具和理论依据等内容。对关键词的聚类分析能够揭示研究的核心内容、研究热点和趋势,把握研究的大体情况。CiteSpace可以通过自动抽取文献关键词产生聚类(Cluster),用以归纳研究热点。运行CiteSpace,进行关键词聚类分析,共得到包含120个节点、287条连线的8个聚类。图2是以文献发表年份为横向轴、聚类编号为纵向轴布局得到的“产出导向法”关键词时线(Timeline)图谱。从图2,我们可清晰得到各个聚类中文献情况,聚类中文献越多,说明该聚类领域越重要、研究最广泛。

图2 “产出导向法”研究聚类时线图谱

通过图2时线图谱可以得到 8个聚类簇(分别对应8条时线),也是“产出导向法”的主要研究方向。他们分别是聚类#0(大学)、聚类#1(混合式教学)、聚类#2(有效性)、聚类#3(大学英语教学)、聚类#4(促成)、聚类#5(写作教学)、聚类#6(输入促成)、聚类#7(输出)。各个聚类之间相互交错、联系紧密。由图2可见,聚类#2、#4、#6中文献较多,说明这些聚类领域很重要,也是一直以来学者们关注的热点;聚类#0、#1、#3、#5、#7的文献较少,说明这几类研究不多,在某种程度上可以为学者们未来的研究提供方向。

时线图谱可展现各聚类发展演变的时间跨度和研究焦点。在8个聚类中,比较特殊的是聚类#4和聚类#7。

首先,聚类#4“促成”所代表的领域,时间跨度从2015年至今。探寻原因,笔者认为,“促成”是“产出导向法”教学流程中的第二个环节,是“产出导向法”教学实践研究不可逾越和不能忽视的一环,同时,“促成”环节的有效性直接影响学生产出成果的质量。因此,有关“产出导向法”语言促成环节过程化设计的研究一直是学者们的重要关注点。

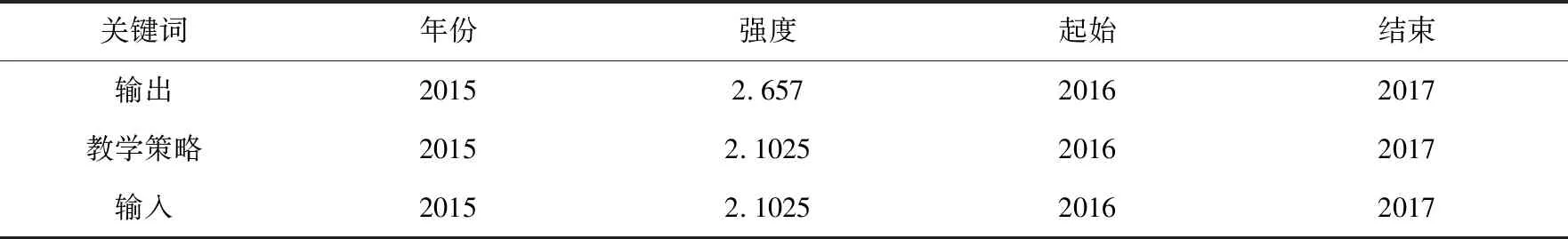

聚类#7“输出”所代表领域的文献仅存在于2016—2018年,其中中心性较高的关键词包括:“教学策略”“师生合作评价”“研究”“可行性”。根据图2中连接线不难看出,该类关键词所连接的中心性较高的其他聚类关键词也大多呈现在2018年以前。2018年以后研究热点有所变化,不再聚焦“输出”研究,这一现象与表3相吻合。表3的高突现值关键词显示了含关键词文献被引频次的变化率,表明“输出”“教学策略”“输入”这三个关键词在2016—2017年被广泛关注,是该领域的研究热点。这是由于“产出导向法”的原型是“输出驱动假设”(2007—2013)和“输出驱动—输入促成假设”(2013—2014),而一个理论被理解、应用于教学并从事相关研究、成果发表也都需要一定周期,因此,“输出”和“输入”只是在这段时间为高突现词。

表3 高突现值关键词

4.研究主题

关键词是对文章内容的高度概括,关键词出现的频率反映了该研究领域关注的具体热点内容。本文运用CiteSpace 分析高频关键词,就导入的数据进行总体分析并自动生成报告,其中包含中心性、被引频次等数据。中心性数值的大小能够概括出“产出导向法”的研究对象、研究视角、教学模式、教学流程和产出技能所代表的研究热点的发展变化情况。

表4 “产出导向法”文献部分高频关键词中心性

表4截取了自动生成的总体性报告中词频在前20位的关键词,尽管存在例外情况,但总体上中心性值与共被引频次具有相关性特征,即如果关键词频率较高,其中心性也比较高。此外,除以“产出导向法”作为理论框架外,“大学英语”“大学英语教学”“高职英语”“英语教学”“高职”揭示了研究对象,“教学模式”“教学设计”“教学实践”“课堂教学”揭示了研究视角,“翻转课堂”“混合式教学”揭示了教学模式,“促成”“驱动”“评价”揭示了教学流程,“输入促成”“输出驱动”揭示了研究假设,“写作”揭示了产出技能。就教学层次来看,“产出导向法”在大学英语教学中应用的研究最为广泛,其次为在高职学校的应用。从“产出导向法”的三个环节来看,对“促成”环节研究最多,因为该环节是该理论的本质[8]。就语言产出技能而言,写作研究多,缺少对口语和翻译的研究。一方面是因为写作能力对中国英语学习者来说是一个很重要的产出技能,数据收集相对容易;另一方面,较写作数据而言,口语、翻译水平相对难以测量,数据收集比较困难,尤其是口语数据转写也很耗时。

五、总结和展望

从2015—2020年,有关“产出导向法”研究的发文量呈快速上升趋势。主要发文机构的作者比较集中,甚至有很多机构的所有相关论文都发自同一作者,同时,发表在核心期刊的文献近一半来自“产出导向法”研究团队。综观“产出导向法”研究关键词,“促成”聚类中的关键词一直是研究热点,而“输出”聚类中的关键词出现在2016—2018年,只获得了短时间的高关注度;有关于“产出导向法”的研究集中在大学英语教学、翻转课堂教学模式、促成环节、输入促成、写作等几个方面。

在对“产出导向法”相关文献进行可视化分析后,可以看到“产出导向法”发展的可喜之处,同时也发现了不足:第一,虽然发文量逐年攀升且发展迅速,但研究质量还有待提升;第二,几年来,有关“产出导向法”的实证研究越来越多,实证研究多集中于对“促成”环节有效性的探索,对“驱动”和“评价”环节重视不够;第三,虽然有将该理论用于教材编写的研究,但数量偏少;第四,“产出导向法”对产出技能影响的研究以“写”为主,对说和译两方面的探索较少。

综上,“产出导向法”在未来需要重视的研究方向已经十分明晰,研究者们应更加注重研究质量,更着重对实证研究、教学设计和教材编写以及其他方面的探索,关注“产出导向法”三个教学环节在外语教学中的交互作用所产生的教学有效性,同时开拓出更为多元的研究视角。