马铃薯-籼米粉特性及其挤压成型品质

2020-05-25张雅媛游向荣李明娟

卫 萍 张雅媛 游向荣 孙 健 王 颖 李明娟 周 葵

(广西农业科学院农产品加工研究所;广西果蔬贮藏与加工新技术重点实验室,南宁 530007)

马铃薯营养丰富且均衡,其主要成分为淀粉,还含有许多对人体健康有益的活性物质,马铃薯中含有的丰富膳食纤维能帮助肠道更好地消化和吸收食物,有助于降低罹患结肠癌和心脏病的风险[1]。在西方发达国家和地区,马铃薯以主食形式消费,但在我国主要以蔬菜或杂粮形式食用[2]。随着国家马铃薯主粮化战略的提出,马铃薯加工产品日渐增多,品种日趋丰富[3]。米粉(又称米线、饵丝等)是我国南方居民喜食的主食之一,以其具有方便快捷、营养合理、口味多样等特点深受消费者喜爱[4]。谌珍等[5]比较添加量为50%的马铃薯米粉与普通米粉营养成分以及食用品质的差异,证实了其营养高于普通米粉。因而,在米粉中添加马铃薯,加工成马铃薯米粉既符合我国居民的饮食习惯,亦满足了人们对营养型主食的要求,这对我国马铃薯资源开发利用无疑具有重要意义。但在实际生产中,由于马铃薯全粉中的淀粉易糊化,难老化,与小麦淀粉、玉米淀粉等相比,膨胀率大、黏度热稳定性差,对大米加工品质有一定影响[6]。雷婉莹等[7]研究表明,马铃薯全粉添加量≤50%时加工出的马铃薯挤压重组米品质较好。马铃薯全粉的添加量、马铃薯全粉-碎米混合粉糊化特性与马铃薯挤压重组米品质特性存在显著相关性(P<0.05)。王然[8]研究发现,马铃薯全粉含量的增加会提高发酵型米粉样品中淀粉和蛋白质的含量,对米粉样品的质构和蒸煮品质有显著的影响,马铃薯全粉添加量为10%的米粉样品的感官评分最高。然而关于马铃薯对籼米粉糊化特性、流变特性、凝胶质构和微观结构及米粉品质的系统研究还较少。

本实验研究不同添加量马铃薯全粉对籼米粉糊化、流变、凝胶质构和微观结构的影响,并进一步通过螺杆挤压技术制成米粉,研究马铃薯全粉添加量对米粉蒸煮、质构、色泽等的影响,明确马铃薯加工特性与米粉品质的关系,为马铃薯米粉加工及品质提升提供借鉴。

1 材料与方法

1.1 原料及设备

马铃薯全粉;早籼米粉(品种为桂朝),前期通过万能粉碎机粉碎制得。

KDN系列凯氏定氮分析仪;SZF-06A粗脂肪测定仪;SZ-60型米粉机;RVA4800型快速黏度测定仪;DHR-1型流变仪;LGJ-18冷冻干燥机;F16502型扫描电镜(表面微观测试仪);CT3质构分析仪;NH300型高品质便携式电脑色差仪。

1.2 方法

1.2.1 马铃薯全粉和籼米粉基本组分的测定

水分含量测定参照GB/T 5009.3—2010;蛋白含量测定参照GB5009.5—2016;粗脂肪含量测定参照GB5009.6—2016;粗纤维含量测定参照GB/T5009.10—2003;粗总淀粉含量测定参照GB5009.9—2016;直链淀粉、支链淀粉含量测定参照GB/T 15683—2008。

1.2.2 马铃薯-籼米混合粉的制备

将马铃薯全粉和籼米粉过100目筛,按照不同比例(0%、10%、20%、30%、40%、50%,以马铃薯全粉-籼米粉混合粉质量计)将马铃薯全粉和籼米粉充分混合均匀。

1.2.3 糊化特性的测定

采用RVA快速黏度仪对不同马铃薯-籼米混合粉进行糊化特性测定。根据待测样水分含量,以混合粉的基准含水量为14%,添加量3.0 g为标准添加样品分散到蒸馏水25 mL中,每个试样重复测试3次。RVA测定程序:1 min内转速由960 r/min降到160 r/min并保持稳定,从50 ℃开始升温,经过3 min 42 s升至95 ℃,并保温2.5 min,再经过3 min 48 s降温至50 ℃后恒温2 min,测试结束,得到混合粉的糊化特征参数。

1.2.4 流变学特性测定

参考张雅媛等[9]的方法加以改进,取马铃薯-籼米混合粉,采用DHR-1型流变仪测定,用平板-平板测量系统,平板直径40 mm,设置间隙1 mm。动态黏弹性测定:测定温度25 ℃,通过预实验中对线性黏弹区的测定,确定扫描应变值为1%,测定振荡频率设为0.1~10 Hz内贮能模量(G′)、损耗模量(G″)、损耗角正切tanδ随角频率变化的情况,测定样品的黏弹性。

动态时间扫描:将样品置于平板上进行温度平衡5 min,温度4 ℃,扫描应变1 %,在频率0.5 Hz条件下测定1 h内样品贮能模量(G′)和tanδ的变化情况。

1.2.5 凝胶质构特性的测定

首先,梳理改善前流程图,确定改善重点。明确卒中患者入院便应进行吞咽功能评估,然后根据吞咽障碍情况,在防止肺部感染的同时,加强患者营养。

采用CT3质构仪测定,将1.2.3处理得到的样品糊,倒入塑料模具(3 cm×3 cm×2.5 cm)中铺平,盖上盖子防止水分挥发,4 ℃条件下放置24 h,取出后于室温条件下放置30 min。使用TA-5圆柱型探头,质构测试模式:TPA,在多次预实验基础上确定测试距离为:4 mm,测试速度:1.0 mm/s,触发力:5.0 g,间隔时间:10 s,数据采集:200 pp/s,每组进行6次平行实验。根据数值稳定性选取硬度、弹性、胶着性和咀嚼度作为考察指标。

1.2.6 扫描电镜

参考高利等[10]的处理方法,将1.2.3处理得到的样品糊,倒入塑料模具(1.5 cm×1.5 cm×1.5 cm)中,4 ℃下放置24 h,用3%戊二醛固定,0.1 mol/L的磷酸缓冲液冲洗后,再用30%、50%、70%、90%和100%的乙醇梯度洗脱,经真空冷冻干燥后,离子溅射喷金60 s,置于扫描电子显微镜下观察,取500倍放大图片保存。

1.2.7 挤压米粉制备

按马铃薯全粉与早籼米干质量比0∶100、10∶90、20∶80、30∶70、40∶60、50∶50称好,然后将早籼米浸泡3 h后磨浆,分别与不同量马铃薯全粉混匀加水调浆至手捧米浆不断时,打开米粉机开关,设置温度110 ℃,待温度达到90 ℃以上时即可生产。

1.2.8 米粉品质评价

透射比:参考卫萍等[11]的方法。准确称量5.0 g的米粉于250 mL的烧杯中,加入100 mL沸水浸泡2 min,取上清液于620 nm比色,空白采用蒸馏水。

吐浆值:参考卫萍等[11]的方法。从试样中任取20 cm长的完整米粉10根,在实验前称重(m1),放入盛有500 mL沸水的烧杯中煮沸5 min后,取出全部米粉,待水溶液冷却后,全部倒入500 mL容量瓶中定容,摇匀后吸取50 mL溶液放入干燥好的坩埚中称重(m2),于(105±2) ℃条件烘干至恒重(m3)。按公式计算吐浆值:

R1=10×(m2-m3)/m1(1-M)

式中:R1为吐浆值/%;M为米粉含水量/%。

断条率:取20根直径均匀,长度约15 cm的米粉煮至最佳蒸煮时间后,淋洗、沥水并记录断条数(n)。断条率=[n/20]×100%

式中:n为米粉经蒸煮后的断条数。

质构特性:参考卫萍等[11]的方法,测试参数略做改动。取3根长10 cm、厚度2 mm的米粉擦干表面水分,平铺于测试台上,保持米粉间距一致,选用TPA模式进行测定。参数条件:测试探头:TA5,测试前速度:2 mm/s、测试速度:1 mm/s、测试后速度:2 mm/s、形变量为50%、负载为10 g、间隔时间5 s、数据采集200 pp/s,每个样品平行实验6次。根据数值稳定性选取硬度、弹性、胶着性和咀嚼性作为考察指标。

米粉拉伸性能:参考卫萍等[11]的方法,采用TA-DGA进行拉伸测试。参数条件:目标距离:50 mm、调整测量量:60 mm、负载:10 g、拉伸速度:2 mm/s,平行实验6次。

1.2.9 米粉色差测定

米粉色泽测定采用色差计,用Lab表色系统表示产品的色泽,其中L为亮度;a为红绿之间的色泽;b为黄蓝之间的色泽。每个米粉样品测试3次。

1.3 数据处理

采用Origin 8.01和SPSS17.0数据处理软件对数据进行分析,并用Duncan法进行显著性分析(P<0.05)。

2 结果与分析

2.1 原料的基本组分分析

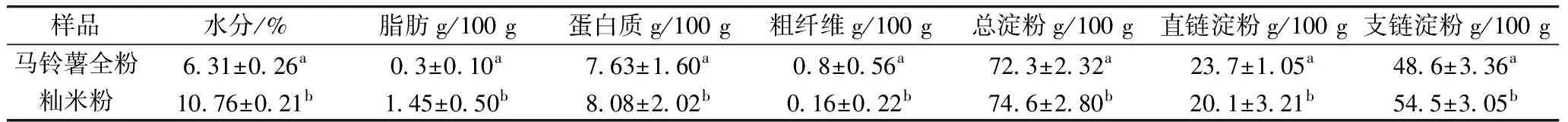

由表1可知马铃薯全粉的水分、脂肪、蛋白、总淀粉、支链淀粉含量低于籼米粉;而马铃薯全粉中粗纤维以及直链淀粉含量高于籼米粉。原料基本组分的差异性,将会导致混合粉糊化、流变和凝胶特性的不同,进而影响挤压米粉的品质。

2.2 马铃薯-籼米混合粉的糊化特性

马铃薯-籼米混合粉的糊化特性见表2。随着马铃薯全粉添加量的增加,马铃薯-籼米混合粉的糊化温度和峰值时间变化不显著,而峰值黏度、最低黏度、最终黏度、崩解值和回生值均低于籼米粉,且各项糊化特性参数均随马铃薯全粉添加量的增加不断减小。可能与马铃薯淀粉的结构、颗粒形状、粒径、相对分子量、直链淀粉和支链淀粉比例等因素有关[12]。马铃薯淀粉的微结晶形结构具有弱的、均一的结合力,而谷物淀粉的微结晶结构是弱力和强力两种结合,水分子进入所需能量大,所以大米糊化温度较之马铃薯全粉较高[13]。峰值黏度、最低黏度、最终黏度越低说明马铃薯淀粉颗粒具有较低的膨润力,在糊化升温过程中的膨胀程度越小,其一方面与混合粉中总淀粉含量减少,糊化体系中淀粉浓度降低有关;另一方面膳食纤维含量增大,马铃薯全粉中的膳食纤维可抑制淀粉颗粒的溶胀[7]。此外,马铃薯-籼米混合粉中的纤维素等阻碍了淀粉以氢键重新缔合,马铃薯全粉中非淀粉多糖也会竞争结合水分,阻碍淀粉的吸水膨胀,导致糊化黏度下降[14]。崩解值是峰值黏度与谷值黏度的差值,崩解值越低,说明淀粉热糊稳定性越强[15],由表2可知马铃薯全粉的加入提高了马铃薯-籼米混合粉的凝胶稳定性;回生值表征了老化趋势的强弱,回生值越低,说明淀粉冷糊稳定性强,不易发生老化,凝胶性弱[16]。添加了马铃薯全粉后籼米粉的回生值显著降低,说明其可减缓大米粉老化,这可能与混合粉中直链淀粉的聚合度以及支链淀粉的结构有关,马铃薯淀粉中支链淀粉含量较高,且混合粉中的蛋白质、纤维素会阻碍淀粉以氢键重新缔合,导致淀粉糊化后不易老化回生[17]。这与研究报道马铃薯全粉可以延缓大米粉老化的结果一致[18,7]。

2.3 马铃薯-籼米混合粉的动态流变学特性

图1为不同频率下马铃薯-籼米混合粉的动态流变学图谱。由图1a和图1b可见,籼米粉和马铃薯-籼米混合粉的弹性模量(G′)均远大于其黏性模量(G″),G′与G″均随频率增加而上升,表现为典型的弱凝胶动态流变学谱图[19]。然而,随着马铃薯全粉添加量的增加,G′和G″,tanδ逐渐增加(图1c),G′越小,tanδ越大,说明体系黏性比例越大,弹性比例越小,表明添加马铃薯全粉会弱化米粉自身凝胶网络。原因可能是淀粉含量的减少以及粗纤维含量的增加,使马铃薯-籼米混合粉的最终糊化黏度降低(表2)。最终黏度高往往伴随着较高的弹性模量[20]。

表1 原料的基本组分含量

注:同列不同字母表示存在显著性差异(P<0.05),余同。

表2 籼米粉和马铃薯-籼米混合粉的糊化特性

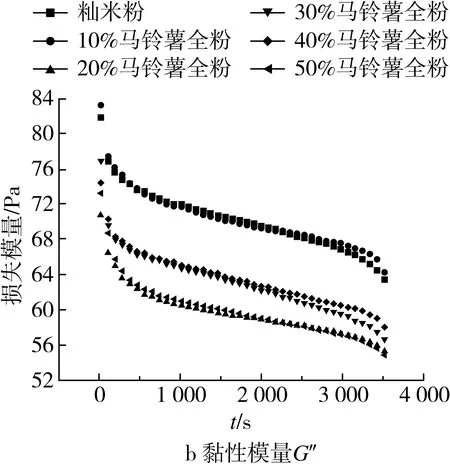

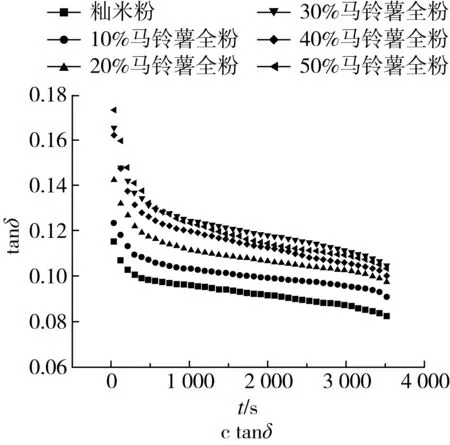

2.4 马铃薯-籼米混合粉的动态时间流变学性能

图2为4 ℃下籼米粉和马铃薯-籼米混合粉在1 h内的动态时间流变学变化趋势,淀粉的回生是一种非平衡热可逆的再结晶过程,分为短期回生和长期回生。在老化过程中,直链淀粉通过结晶负责凝胶结构的短期回生,而支链淀粉负责长期重排,是一个相对缓慢长期的过程。由图2可知,随着马铃薯全粉添加量的増加,G′和G″呈下降趋势,tanδ呈上升趋势,说明凝胶体系弹性、强度和刚性降低。从回生趋势来看,前期籼米粉弹性模量増加较快,而后相对趋于平稳,但依然在增加。其中10%马铃薯全粉对籼米粉的G′、G″和tanδ影响较小,随着添加量继续増大,马铃薯-籼米混合粉的G′増加速度降低,说明添加马铃薯全粉对抑制籼米粉的短期和长期回生有一定效果。

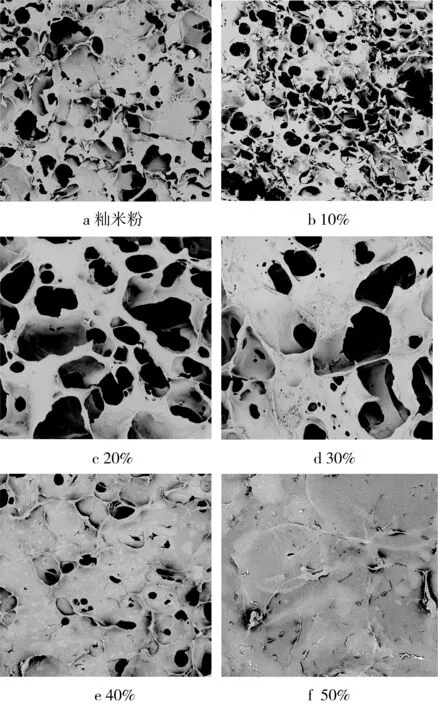

2.5 马铃薯-籼米混合粉凝胶的扫描电镜

由图3可知,籼米凝胶结构的扫描电镜图较为平滑致密,孔洞虽多,但是基本上没有较大的孔洞。随着马铃薯全粉含量的逐渐増大,马铃薯-籼米混合粉凝胶表面变得粗糙,但孔洞变少,其原因可能是,一方面马铃薯全粉具有良好的吸水性,而且马铃薯淀粉的微结晶形结构具有弱且均一的结合力更易糊化,形成较为稳定的凝胶;另一方面马铃薯-籼米混合粉粗纤维含量逐渐増加,与淀粉之间的相容性变差,影响了凝胶结构的连续性。

2.6 马铃薯-籼米混合粉的凝胶质构特性

由表3可知,随着马铃薯全粉添加量的増加,马铃薯-籼米混合粉的凝胶硬度、胶着性和咀嚼度逐渐降低,但弹性变化不显著(P>0.05)。淀粉凝胶的硬度与直链淀粉含量密切相关,直链淀粉含量越高,分子相互间的交联和缠绕的程度就越高,淀粉凝胶的强度就越大,硬度、咀嚼性和黏性就越大,支链淀粉分子的相互缠绕则使得淀粉凝胶具有软的结构不易破坏[21]。凝胶的硬度主要是由淀粉凝胶的回生引起的,这与凝胶的脱水收缩以及淀粉的晶型有关[22]。刘佳等[23]研究表明,A型淀粉分子构象为棒状,有利于分子紧密排列,使A型淀粉凝胶硬度较大,B型淀粉分子构象为无规则卷曲状,在淀粉重结晶过程中有序化相对较低,更容易形成网状结构,凝胶硬度较小。而马铃薯淀粉的晶型为B型[24],随着马铃薯全粉添加量增加,混合粉中直链淀粉降低,B晶型淀粉含量增加,导致凝胶强度降低。此外,马铃薯全粉中的粗纤维由于与淀粉的不相容性,亦可能破坏淀粉凝胶结构的连续性和致密性(如图3),导致马铃薯-籼米混合粉的凝胶硬度、胶着性和咀嚼度显著降低。

图1 马铃薯-籼米混合粉的动态流变学特性

图2 马铃薯-籼米混合粉动态时间流变学特性

图3 马铃薯-籼米混合粉凝胶结构扫描电镜图(×500)

表3 籼米粉和混合粉的凝胶质构特性

2.7 米粉的蒸煮性质

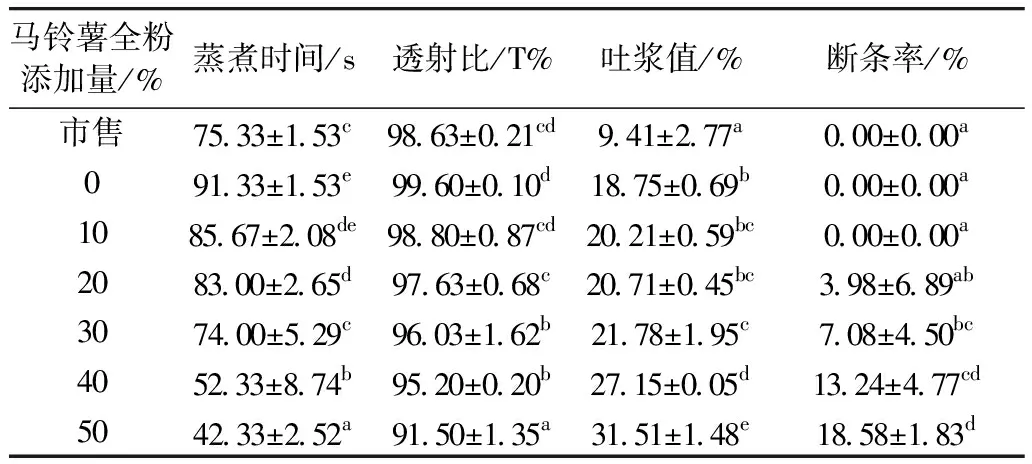

由表4可知,随着马铃薯全粉添加量增加,米粉的蒸煮时间和透射比减少、吐浆值和断条率增加。根据LII等[25]报道,米粉的蒸煮损失应小于10%,而由表4可知,各实验组米粉的吐浆值都显著高于市售米粉,这可能与马铃薯溶于水,且本研究未添加任何米粉改良剂有关。马铃薯全粉添加量为30%时,米粉断条率仅为7.08%。蒸煮损失和断条率主要与淀粉凝胶网络强度有关[26],随着马铃薯全粉添加量增加,样品凝胶强度明显降低(表3),导致吐浆值和断条率上升。米粉的蒸煮损失、吸水率和断条率与淀粉的凝胶网络强度有关,而蒸煮时间主要与淀粉的相对含量与类型有关[27]。随着马铃薯全粉添加量增加,粗纤维含量亦增加,这破坏了淀粉连续性的三维凝胶网络结构,使得凝胶结构中有较多的空洞出现,引起马铃薯米粉吐浆值和断条率的升高。同时,马铃薯全粉添加量增加,马铃薯-籼米混合粉更易糊化,这导致蒸煮时间减少。总体而言,不同添加量马铃薯全粉的挤压米粉蒸煮品质与市售米粉还存在一定差异。但马铃薯全粉添加量在30%以内,米粉仍具有可接受的蒸煮品质。

表4 不同添加量马铃薯鲜湿米粉蒸煮指标测定结果

2.8 米粉的质构特性

由表5可知,与市售米粉相比,自制纯米粉的硬度值显著增大(P<0.05),胶着性显著减小(P<0.05)。分析原因一方面可能是所使用的大米品种不同,另一方面市售米粉中常添加小麦或玉米淀粉,对米粉的品质有一定的改善作用;与自制纯米粉相比,马铃薯全粉添加量从0%增加至40%时,马铃薯-籼米混合粉挤压米粉的硬度、弹性、胶着性值均降低;咀嚼度是硬度、弹性和内聚性的乘积,受这3个参数的影响[28],导致咀嚼度亦逐渐下降。拉伸测试结果见表6,结果显示随着马铃薯全粉添加量增大,米粉的拉伸性能亦下降。马铃薯-籼米混合粉凝胶特性是影响米粉凝胶特性的最主要因素。其中,硬度、弹性和咀嚼度对米粉质构品质影响较大。因此,在不添加米粉改良剂的情况下,马铃薯全粉添加量应控制在30%以内。

表5 不同添加量马铃薯鲜湿米粉TPA测试结果

注:“—”表示米粉成型性差无法测定,余同。

表6 不同添加量马铃薯鲜湿米粉拉伸性能测试结果

2.9 米粉的色差

由表7可知,添加马铃薯全粉后米粉L值减小,但添加量为20%时与市售米粉无显著差异(P>0.05);马铃薯全粉添加量继续增大,L值则显著减小(P<0.05)。添加马铃薯全粉米粉a值和b值相比市售米粉显著增大(P<0.05),说明马铃薯米粉与市售米粉品质有一定的差异。与自制纯米粉相比,马铃薯全粉添加量达20%时,L值显著减小(P<0.05),a值显著增大(P<0.05),但L值添加量范围20%~40%内变化差异不显著(P>0.05);马铃薯添加量达30%时黄值b显著增大(P<0.05)。说明添加马铃薯达到一定的量后对米粉色差影响较大,综合考虑在不添加米粉改良剂的情况下,建议马铃薯全粉添加量控制在30%以内。

表7 鲜湿马铃薯米粉色差

3 结论

马铃薯全粉的添加对籼米粉加工特性有着较大影响,籼米粉的理化、糊化、凝胶质构特性和挤压成型后米粉的品质发生了显著变化。随着马铃薯全粉添加量的增加,降低了马铃薯-籼米混合粉的峰值黏度、最低黏度、崩解值、回生值、糊化温度、弹性模量、黏性模量、以及混合凝胶的硬度、胶着性和咀嚼度;马铃薯-籼米混合粉糊化后的凝胶呈现出较少、均匀程度相同的孔状结构,且连接较紧密;马铃薯全粉的添加导致米粉的吐浆值和断条率增加,米粉的蒸煮时间、透射比、硬度、胶着性、咀嚼度、峰值负载和峰值负载形变量降低。此外,添加马铃薯全粉对米粉的亮度值L、红值a和黄值b均影响较大。但马铃薯全粉添加量在30%以内,米粉仍具有可接受的品质。