首次单一使用抗精神病药的早期应答与后期疗效相关性*

2020-03-05苏建宁谢秀东陈年梅张杨正浩饶婷

苏建宁,谢秀东,陈年梅,张杨正浩,饶婷

(江西省赣州市第三人民医院,赣州341000)

抗精神病药物治疗多长时间无效后才考虑换药是一个悬而未决的临床问题, 几十年沿袭的观点认为抗精神病药物的起效具有延迟性[1,2]。 Agid等的一项荟萃分析挑战了这一理论[3],显示最重要症状的改善发生在治疗的第一周,这种“抗精神病药物早期起效的假说”引发了一系列的后续研究[4,5]。 Stefan Leucht 的一项Mata 分析显示,抗精神病药2 周内的无效是后期治疗无应答的预测因子。近些年有关精神分裂症的预后研究提示, 早期有效的干预治疗能缩短精神症状存留期并改善预后, 而足疗程的治疗策略可能会导致低效率的治疗尝试和延长症状存留期,从而影响预后。 国内有作者分别就几种抗精神病药物的早期治疗反应与后期疗效进行了研究[6-8],提示早期反应对后期疗效有预测作用。本研究就首次使用抗精神病药的精神分裂症患者早期应答与后期疗效的相关性作一探讨,报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2018 年7 月-2019 年6 月在本院首次住院治疗的精神分裂症患者。所有患者由受过训练的精神科经管医生及上级医生通过结构化临床访谈(SCID)及《国际疾病分类(ICD-10)精神与行为障碍分类》确定诊断。 入组前均向患者法定监护人提供完整的研究描述, 获得书面知情同意,并获医院伦理委员会审核批准。 入组标准:性别不限,年龄18-60 岁,符合ICD-10 精神分裂症诊断标准,患者为首次住院且首次使用抗精神病药。 排除标准:妊娠或哺乳期妇女;患有严重躯体疾病和其他精神障碍;精神活性物质滥用者;无法接受口服药物治疗者。 脱落及处理:在研究期间失访,或因病情原因换用或联用其他抗精神病药、 抗抑郁药、心境稳定剂及电休克治疗者,视为脱落;脱落病例只统计脱落前的有效数据, 脱落原因另行分析。

本研究共182 例患者符合入组标准, 其中利培酮组68 例,奥氮平组39 例,喹硫平组24 例,氨磺必利组23 例,阿立哌唑组15 例,齐拉西酮组13例。 脱落51 例,其中失访11 例,换药或联用药40例;脱落者中利培酮组16 例,奥氮平组9 例,喹硫平组8 例,氨磺必利组7 例,阿立哌唑组5 例,齐拉西酮组6 例。 最终统计分析实际入组131 例患者资料。

1.2 方法 由培训合格的精神专科医师在患者入院时收集一般资料和临床资料,如性别、年龄、文化程度、职业、病程、病期、起病年龄、人际关系、婚姻、发病诱因、病前个性、家族史、症状群特点、病程特点、治疗药物名称及剂量。 具体抗精神病药物的选择由上级医生查房后确定, 在1-2 周内酌加至有效治疗剂量, 且在8 周内可根据病情调整剂量, 可短期合并小剂量苯二氮卓类或抗副反应药物,但不能联合使用其他抗精神病药、抗抑郁药、心境稳定剂及电休克治疗。

1.3 评定工具 采用阳性和阴性症状量表(PANSS)评估患者精神症状的严重性, 量表评估由经过培训且经一致性检验的精神科医生完成。 评定时点为用药前及用药后1 周、2 周、3 周、4 周、6 周、8周;以PANSS 总分的减分率[(治疗前-治疗后)/(治疗前-30)]×100%]评估疗效;根据2 周末PANSS 总分减分率是否达到20%定义为早期应答组和早期无应答组; 根据8 周末PANSS 减分率是否达到50%定义为有效组和无效组。

1.4 统计分析 采用SPSS 统计软件对基线及各随访时点的PANSS 总分进行描述性分析, 采用重复测量方差分析比较不同药物组不同时间点减分率的变化, 比较不同药物组的应答及有效的前后差异,并作预测效率分析,以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料 共计入组131 例,其中男62 例,女69 例;平均年龄(23.32±10.85)岁;未婚者87 例,已婚者34 例,离婚者10 例;文化程度小学文化者22例,初中64 例,高中27 例,大专及以上18 例;病期( 5.9±11.4)个月;有阳性家族史者12 例。 入组利培酮组52 例,奥氮平组30 例,喹硫平组16 例,氨磺必利组16 例,阿立哌唑组10 例,齐拉西酮组7例;各药物组间性别、年龄、婚姻、文化程度、病期等差异无统计学意义(P>0.05)。

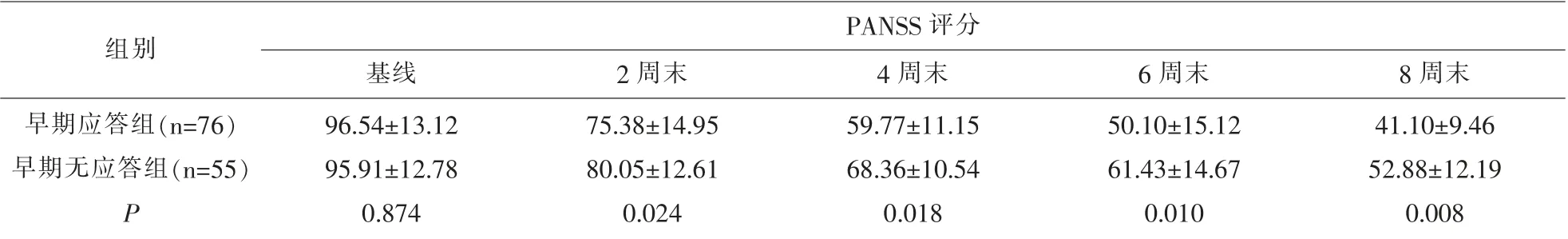

2.2 不同药物组PANSS 总分及各时点PANSS 减分率比较 不同药物组间基线PANSS 总分无显著性差异; 在2 周末, 利培酮、 奥氮平、 喹硫平组PANSS 减分率高于氨磺必利、阿立哌唑、齐拉西酮组(P<0.05);在4 周末、6 周末、8 周末,利培酮、奥氮平组PANSS 减分率高于喹硫平、氨磺必利、阿立哌唑、齐拉西酮组(P<0.05)。 见表1。

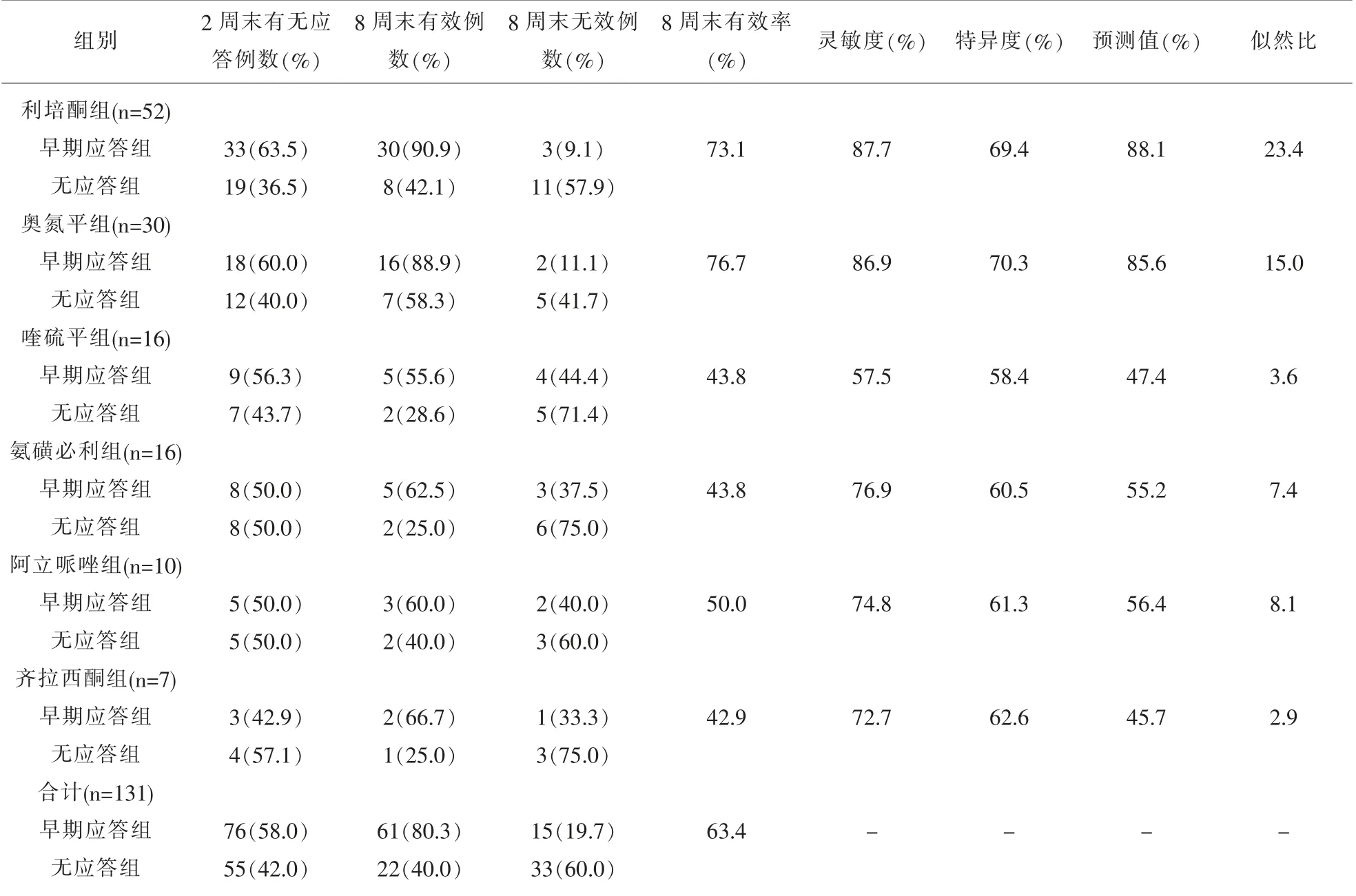

2.3 早期应答组与早期无应答组相关资料及各时点PANSS 评分比较 治疗2 周末, 早期应答组(PANSS 减分率≥20%)有76 例,平均年龄(24.03±10.03)岁,男36 例,女40 例,病期5.4±9.9 个月;早期无应答组(PANSS 减分率<20%)有55 例,平均年龄(23.14±9.28)岁,男26 例,女29 例,病期(5.4±9.9)个月;两组的年龄、性别、病期、基线PANSS 评分均无显著性差异。 两组间在2 周末、4 周末、6 周末、8 周末的PANSS 评分均有显著性差异 (P<0.05)。 见表2。

表1 不同药物组PANSS 总分及减分率比较

2.4 药物2 周末早期应答及8 周末有效率的比较按照不同药物分组, 治疗2 周末早期应答率较高的有利培酮组、奥氮平组、喹硫平组;分别追踪观察每例患者的后期疗效,8 周末有效率较高的有利培酮组、奥氮平组。 以2 周末应答情况预测8 周末疗效,利培酮、奥氮平组预测效率较高,对治疗无效的预测值分别为88.1%、85.6%,其似然比分别为23.4、15.0;齐拉西酮、喹硫平组预测效率则较低,对治疗无效的预测值分别为45.7%、47.4%,其似然比分别为2.9、3.6;氨磺必利、阿立哌唑组预测效率也偏低。 见表3。

3 讨论

本研究的对象为从未服药的初次住院的精神分裂症患者,首次使用单一抗精神病药,可以消除既往药物暴露对疗效的干扰。 对实际入组对象按照不同抗精神病药物分组, 由多到少依次为利培酮、奥氮平、喹硫平、氨磺必利、阿立哌唑、齐拉西酮, 同本院住院精神分裂症患者中用药比例基本一致,与姜淑珍等人的研究结果相似[9],可能与医生选择药物时分析考虑抗精神病药的疗效、 不良反应、依从性、价格等综合因素有关。

经过为期8 周的持续观察随访, 显示2 周末早期应答率较高的有利培酮(33/52)、奥氮平(18/30)、喹硫平组(9/16),8 周末有效率较高的有利培酮(38/52)、奥氮平组(23/30)。 提示利培酮和奥氮平不仅在治疗早期显现出改善精神症状的优势,还能在后期持续发挥治疗效能[10,11]。同时,以2 周末应答情况预测8 周末疗效,利培酮、奥氮平组预测效率较高, 均提示利培酮和奥氮平的早期应答可以作为预测后期疗效的指标之一, 这和国内外的多项研究结果一致。 但早期起效的预测价值可能并不适用于所有的抗精神病药,本研究中喹硫平、氨磺必利、 阿立哌唑、 齐拉西酮组的预测效率不高,可能与这些药物组样本量较少有关[12-15]。

表2 早期应答组与早期无应答组各时点PANSS 评分比较

表3 2 周末应答率及8 周末有效率的比较

研究发现,在2 周末出现早期应答的76 例患者中,8 周末有效者为61 例,占比80.3%;2 周末早期无应答的55 例患者中,8 周末无效者为33 例,占比60.0%。一定程度上反映出早期有应答的患者后期疗效较好, 而早期无应答的患者后期疗效欠佳[16,17]。

研究同时发现, 在2 周末出现早期应答的患者中,8 周末仍有19.7%(15/76)的无效率,其中以喹硫平、氨磺必利、阿立哌唑组较高;2 周末早期无应答的患者中,8 周末却有40.0%(22/55) 的有效率,其中以利培酮、奥氮平、阿立哌唑组较高。 反映出早期有无应答并不能完全对应后期是否有效[19]。一方面, 表明早期改善症状较明显的药物并不一定能够巩固其疗效;另一方面,表明某些抗精神病药起效确实具有延迟性, 在早期疗效欠佳时随即换药可能丧失延迟起效的机会, 对于早期治疗中症状有所改善者, 足疗程的治疗策略仍然值得尝试[19,20]。

综上, 对初次住院的精神分裂症患者首次使用单一抗精神病药, 早期有无应答不能完全对应后期是否有效;早期有应答的后期疗效较好,早期无应答的后期疗效欠佳;利培酮、奥氮平的早期应答及后期疗效相对较好,且预测效率较高,但早期起效的预测价值并不适用于所有抗精神病药;抗精神病药确有延迟起效的特点, 对于早期治疗中症状改善轻微者, 足疗程的治疗策略仍然值得尝试。 本研究的样本量相对较小,早期应答的时间划分较粗糙,因而存在一定的局限性。